Вячеслав Шевченко

ЧЕЛОВЕК ТЬЮРИНГА

Аннотация. «Тест

Тьюринга» не устарел. «Игра в имитацию» человека продолжается, кризис идентификации

человека обостряется.

Боже мой, боже мой, - молча, но сердечно сердился наставник, -

где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики?

Бывало, близ паровоза люди трепетали,

а

теперь каждый думает, что он умней машины!

Андрей Платонов

Если

сейчас зазвонит телефон и меня попросят доказать, что я человек, а не машина, то, оказывается, я не смогу этого сделать.

Если

сейчас зазвонит телефон и меня попросят доказать, что я человек, а не машина, то, оказывается, я не смогу этого сделать.

И вот почему. Представим себе, в духе современной фантастики, историю о том, как в сообщество землян затесалась человековидная вражеская машина, и компетентным органам поручено ее изловить. И вот, когда очередь добралась до меня, у меня спрашивают удостоверение в принадлежности к роду людей, а не андроидов. Так вот, оказывается, что теоретически эта ситуация неразрешима.

Все мои попытки рассказать свою «биографию» и представить какие-то «справки» с места работы или жительства будут, конечно, отвергнуты. Сообразив это, я врываюсь в себя, спешно себя обшаривая, вороша память, напрягая воображение, испытывая все формы человеческого самосознания и самочувствия, и спрашиваю себя: действительно, что я могу сделать такого, чего никакая мыслимая машина сделать не может? Оказывается, это совсем не простой вопрос, и я прошу дать мне время подумать.

Наверное, я должен сказать или сделать нечто такое, чего никакая мыслимая мыслящая машина не догадается или не сумеет сделать. Продемонстрировать свою неповторимость , уникальность – но как? Пусть я изваял гениальный стих – кто удостоверит его «гениальность»? Не только никакая академия – сама история не может иметь на этот счет окончательного суждения. Если бы кому-нибудь удалось определить, чем отличаются плохие стихи от хороших, он создал бы точную науку поэтики и тем самым упразднил бы поэзию. И так, кажется, обстоят дела со всякой «неповторимостью». Ибо как ее показать? Перебрать в паре с собой все наличное человечество и убедиться, что другого – такого, как я – нет? А ведь тут еще и подвох. Пусть я доказал, что отличаюсь от прочих людей. Так ведь они-то и ищут фальшивку!

Ладно, пойдем по другому пути. Требуют у меня удостоверение вовсе не личности, а человечности, принадлежности к роду человечьих существ. Я должен предъявить нечто такое, что объединяет меня со всеми людьми и тем самым отличает от машины. Я должен сообразить, чем отличается homo sapiens от machina sapiens, и предъявить хотя бы одно из таких отличий.

Тот, кто наслышан о проблемах искусственного интеллекта, уже догадался, что речь идет о знаменитой « игре в имитацию» Алана Тьюринга – одного из крупнейших математиков нашего времени, получившего фундаментальные результаты в теории вычислений. Эта «игра», призванная уточнить понятие мышления, предложена им в середине ХХ века в работе «Вычислительные машины и интеллект» (в русском переводе – «Может ли машина мыслить»).

В игре три участника, связанные телефоном или телетайпом: Человек, Машина, Следователь. Последний играет против М ашины с участием Человека . Ему разрешается задавать обоим любые вопросы. Он выигрывает, если сумеет различить ответы Человека и Машины. В противном случае выигрывает Машина: она признается способной мыслить.

Рассматривая все мыслимые стратегии допроса, Тьюринг приходит к выводу, что вопросов, на какие машина не могла бы дать человеческого ответа, не существует. Все, что может сказать человек, может и машина . За полвека широкой международной дискуссии никто не нашел возражения, какого не смогли бы отразить сторонники Тьюринга. Похоже, что на наших глазах его «тест» переходит в разряд тех знаменитых мысленных экспериментов вроде «корабля» Галилея, «демона» Максвелла или «лифта» Эйнштейна, что стали образным выражением фундаментальных научных концепций. По семантической емкости он приближается к символу.

Так вот, Тьюринг строго исследовал ситуацию, в какую я попал (мы все попали!), и нашел, что она – к торжеству кибернетики – безысходна.

Тьюрингу возражали, что языковое поведение – это еще не все мышление. Имитировать можно любую частичную функцию человека (в специальной коллизии с человеком может успешно состязаться и огородное пугало), но нельзя же воспроизвести человека во всей полноте его функций. Да, чем больше человеческих функций вы объединяете в одной конструкции, тем ближе она к конституции человека, но нельзя же воспроизвести все такие функции! Но, во-первых, язык настолько соприроден мысли, что даже Декарт, уподобляя человека машине, не решился переступить языковый барьер – остановился там, где начал Тьюринг. Во-вторых, достаточно и того, что в каждой из конкретных ситуаций человек неотличим от «какой-нибудь» машины. Да, универсального человека не воспроизведешь – но где теперь они, универсальные люди? Любая наша деятельность специализирована, и все наши состязания, испытания, аттестации и собеседования проверяют именно частичного человека. Нужно признать, что Тьюринг нашел фундаментальную постановку проблемы, обобщающую житейскую практику.

Но и теоретически дело обстоит не лучше.

Тьюрингу говорили: «Невозможно разработать систему правил, которая бы описывала, что должен

делать человек в каждой мыслимой комбинации обстоятельств». Он возражал:

«В отсутствии законов поведения, которые

в своей совокупности определяли бы нашу жизнь, нельзя убедиться так же легко,

как в отсутствии законченного списка правил действия. Единственный известный

нам способ отыскания таких законов есть научное объяснение, и конечно мы никогда

… не можем сказать: «Мы достаточно уже исследовали. Законов, которые полностью

определяли бы нашу жизнь и поведение, не существует»».

Указывали на трудность имитации аффектов. Что будет, если, к примеру, раз десять задать машине один и тот же вопрос? Однако, во-первых, запрограммировать машину на эмоциональные, в том числе хулиганские, эффекты, можно; а во-вторых, нужно ли их имитировать? Мы же говорим о мышлении[1] .

Нет нужды пересказывать все аргументы противников Тьюринга, коль скоро они уже отвергнуты. Мы в ловушке. Неопровержимость «теста Тьюринга» показывает, что современное содержание понятия человек исчерпывается понятием вычислительная машина. Спустя три столетия после прозрений Декарта, наконец, доказано, что атрибут разумный определяет не человека, а более обширное множество сущностей или существ.

Все возражения Тьюрингу игнорируют одно щекотливое обстоятельство – чрезвычайно широкий объем понятия мыслить. Кажется, Вольтер заметил, что нет такой глупости, какой не учил бы когда-то какой-нибудь философ. Трудно даже высказать нечто, вовсе не имеющее смысла. Более того, можно утверждать и бессмыслицу. Не понимают? Отвечают невпопад? Это бывает. Кроме того, всякое общезначимое суждение непременно вызовет в сообществе заинтересованных лиц утверждение прямо противоположное, и притом не менее осмысленное. Как и в случае с тезисом Тьюринга.

Итак, разве ситуация с телефоном не правдоподобна? Если детективы знают о результатах Тьюринга, то не возьмутся за неразрешимую задачу и оставят меня в покое. Ну а если, ненароком, не знают[2] ? Выхода из ловушки нет. Значит, нужно внимательнее осмотреться на входе.

Уточним, что «игра с детективами» не вполне идентична «игре в имитацию». Тест Тьюринга мы вывернули наизнанку, испытывая человека, а не машину. Но разве не в такую ситуацию попадает каждый, кто пытается возразить Тьюрингу? То, что отличает человека от машины, он может найти только в самом себе.

Что же понимается под машиной вообще, если мыслящую машину определяет Тьюринг? Общепринятой дефиниции не существует, а самым распространенным остается определение Эшби. «Машина» – это вещь, текущее состояние которой однозначно определяется ее предшествующим состоянием, а также состоянием ее окружения. Машина – это символ детерминированности. Важно только это, а не из чего или как она построена – « будь она хоть из божественной субстанции». Машина – это воплощение алгоритма, то есть точно описанной последовательности действий.

Все, что можно точно описать, можно представить машиной, воплотить в материю электронных схем. Стало быть, все дело в точности. Проблема отмежевания человека от машины состоит только в том, что свои отличия от нее он не может описать достаточно точно.

«Среднего» человека имитировать легко: машина давно сочиняет сносные стихи и пишет терпимую музыку. Но механизации доступен интеллект, много превышающий «средний»: машине уже проиграл сильнейший шахматист мира. Значит, дело не в уровне интеллекта, а в его качестве . Шахматная машина создана с участием первоклассных игроков, наделенных высокой способностью к рефлексии. Мыслящая машина – это сумма того, что может быть понято человеком в себе и отчуждено от него в неорганическую материю.

Верующий мог бы резонно возразить, что от орудия он отличается бессмертной душой. Но его спросят: а где она, эта душа? А ну-ка, покажи ее нам, и мы закажем кибернетикам точно такую [3] . И напрасно он стал бы возражать, что душу нельзя предъявить как удостоверение личности, что душа его самого опережает, что он сам на нее еще не совсем похож или сам жаждет ее увидеть. Нельзя же направлять точную мысль не зная куда и заставлять принести то, не зная что.

Стало быть, человеку, которого сверяют с машиной, на каждом шаге дознания приходится выбирать один из трех ответов:

1) да, это изображение неотличимо от меня;

2) нет, оно отличается от меня, и отличие состоит в том-то;

3) нет, оно отличается от меня, но я не могу объяснить, чем именно.

Значит, закончить этот процесс можно, либо признав себя машиной, либо согласившись с тем, что я, мыслящий человек, сам себя не знаю.

«Тест Тьюринга» – это вызов самосознанию современного человека: свидетельство полной интеллектуальной его растерянности перед своею же сущностью. В нем все показательно. И то, что этот вызов сформулирован крупнейшим математиком, хотя и выглядит не вполне серьезным («игра», «имитация», «перегородки» и т.п.), и то, что он вызывает интуитивное сопротивление – при всей своей логической стройности. Тьюринг построил машинную формулу человека, выражающую не какое-то особое «научное», а общезначимое, практически работающее представление о герое нашего времени. Кроме того, он задал алгоритм для тестирования своих читателей: перегородка, разделяющая в его опыте человека и машину, разделяет также сторонников и противников тотальной технизации мира. Более того, он срежиссировал действо, где зрители, разделяясь на сторонников и противников «машины», вызываются на реальную историческую арену. Вовлекаются в испытание.

Чтобы отразить в «эксперименте Тьюринга» современную дилемму человека, нужно брать его вместе с посвященной ему литературой[4] . Тогда становится ясно, что состязание человека с машиной перерастет в проблему антроподицеи – оправдания человека.

Программисты всего мира восприняли этот тест как вызов своему искусству. В 1990 г учреждены золотая медаль и приз в сотню тысяч долларов программе, способной выдержать «тест Тьюринга»; в следующем году при Бостонском компьютерном музее впервые состоялся конкурс программ-претендентов. Гран-при пока еще никому достался, но малая премия за лучшую программу присуждается каждый год.

Особо благоприятные условия для тестирования искусственного интеллекта дает Интернет. Связав каждого с каждым, Сеть же выставила между ними совершенно «естественные» перегородки, столь важные для чистоты «эксперимента». Достаточно самого беглого знакомства с содержимым чатов и форумов, чтобы увидеть, насколько они снижают требования к связности, да и к осмысленности общения. Откуда нам знать, что некоторые из реплик не принадлежат машине? Ныне в WWW работают сайты, где каждый желающий может поиграть за «следователя» – побеседовать с несколькими лицами, одно из которых фиктивно. Эту игру уже сегодня выигрывают не все.

Казалось бы, в размежевании с машиной человек мог бы уповать на искусство: душа – это лирический аргумент, требующий для исполнения как минимум лиры. Однако с начала прошлого века и лирика строем тронулась навстречу машине. Легче всего поддаются механической имитации абстрактное искусство (живопись, музыка, поэзия авангарда) и тексты постмодернизма.

Специалисты по искусственному интеллекту видят в тьюринговой «машине» диалоговую программу, специализированную под тип собеседника. Но для психолога, философа, а тем более культуролога, эта программа – образ тотальной техники, фантом, собирающий в себе всю ее многоликость. Столь же символичен и «человек» этого теста. Это творец, озадаченный норовом своей твари.

Образ техники у такого человека постоянно двоится.

Есть машина, локально услужающая человеку и предстающая ему (в недалекой перспективе) смышленым роботом, что управляет техническим оснащением его дома в живом общении с Интернет. Здесь ни о каком соперничестве не может быть и речи: персональная техника полностью подчинена своему хозяину, а если и обращается иногда в WWW за инструкциями, так для его же пользы. И есть машина, какой человек сам служит на производстве: очертания и назначение этой всесветной механики гораздо менее ему ясны. Здесь тоже трудно говорить о соперничестве интеллектов, хотя и по противоположной причине: перечить тотальной машине человек не смеет и не умеет.

На самом же деле существует единая техника. Обучая человека своим алгоритмам, она все явственнее замыкается на саму себя.

Чжуан Цзы еще в Средневековье приснилось, что он стал бабочкой, которой приснилось, что она стала Чжуан Цзы; с тех пор он не может проснуться. Достаточно допустить, что возможна машина, способная вообразить себя человеком, чтобы угодить в ту же ловушку. Стало быть, дело совсем не в технических предпосылках проблемы.

«Машина» теста Тьюринга непрерывно совершенствуется: это потенциальная сущность, допускающая неограниченное улучшение. Значит, наряду с названными участниками игры, в ней невидимо участвует еще мастер, всегда готовый улучшить свое творение.

И тогда становится более очевидной вся безнадежность ситуации. К человеку подходит мастер и сообщает: «я вот понаблюдал за твоими трепетаньями и не нашел в них ничего, что не могла бы сделать машина». Человек смотрит на свое бездушное отображение и возражает: «нет, я не вполне на нее похож; в отличие от нее, я еще делаю то-то». И если человек сумеет точно описать, очертить это замечательное «то-то» (в противном случае возражение становится беспредметным), мастер по этому чертежу изготавливает его, добавляет к машине и спрашивает: «а теперь похоже?». Далее ситуация повторяется.

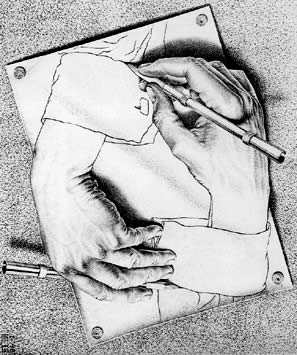

Обнаружив этого м астера, мы немного приоткрываем завесу над тайной «человека Тьюринга». Первый шаг к пониманию ловушки состоит в том, чтобы заметить: человеческое мышление изображается здесь не только тем, кто называется «человеком», но всей троицей игроков, включая «следователя» с «машиной». Все они – ипостаси единого человека, каковой и есть подлинный герой драмы. Тьюринг определил мышление, раскладывая его на драматические персонажи – так, как это делалось, скажем, в «Фаусте».

Экспериментальный треугольник – это рычажные весы , чаши которых изображают человека и машину. Какой бы аргумент ни положили на чашу этих весов адвокаты человека, его обвинители добавляют противовес на другую чашу, и следователь вынужден констатировать динамическое равновесие ситуации. Никакими экспериментами внутри этой системы в ней нельзя обнаружить мышления, отличного от машинного[5] .

Но именно такое мышление обнаруживает схема в целом. Не нужно только отделять персонажей драмы от ее сочинителя. Чтобы увидеть мышление действительно в ней воплощенным, нужно вызвать на сцену автора[6] .

Для этого даже не обязательно выходить из предметной плоскости задачи. Испытуемый заперт в клетке, не умея доказать свое превосходство над машиной. Но ведь на той же сцене действует и другой человек – испытующий. Следователь – это маска потустороннего автора. Почему же Тьюринг превращает нас в испытуемых, утвердившись в позиции испытующего? Ситуация, надо признать, оскорбительная. Почему мышление – это то, что видно, а не то, что видит? Не потому ли, что так хоть что-нибудь видно?

Алан Тьюринг искушает человека хорошо испытанным методом. Карл Маркс вскрыл лживость (социально-историческую обусловленность) всех идеологий – кроме своей собственной. Зигмунд Фрейд разоблачил биологическую подоплеку всякой культуры – кроме фрейдистской. Сам же Наблюдатель (дух новоевропейской культуры) по определению непогрешим.

Тест Тьюринга – это еще не Страшный суд, а самосуд человека Нового времени. Испытывается, конечно, реальность, занимающая автора драмы. В неразрешимой ситуации находится следователь, сам в себе разделившийся на две стороны и сам назначивший им обвинение и защиту. Это распря человека с собой.

Какая-то уж очень классическая, архаическая даже, расстановка персонажей. Следователь – это Дух, покинувший Тело и Душу на предмет их сличения. В терминах К.-Г. Юнга – «Самость». Человек , тщетно настаивающий на своей уникальности какими-то старомодными аргументами – это, конечно, «душа», бедная наивная Анима, духом всегда обрекаемая на унижение. А машина – это другое, теневое тело человека, теоретически дарованное ему Декартом, а практически – техникой, вовлекающей в жизнь его органического тела всю земную материю. Испытывается именно этот персонаж, ибо только он поистине нов: человек изучает себя в механическом теле, подающем первые признаки одухотворенной жизни.

Как воплощенная Тень, машина начинает мыслить: экзаменовать, советовать, ставить диагноз, назначать лекарства, предсказывать, командовать сражением и принимать решения, сложность которых безмерно превосходит вычислительные возможности любого человека. Наращиванием мощности этой Тени увлечено сегодня передовое научно-техническое мышление. Практически она уже превзошла человека по любой рабочей функции. Чем и озадачена «Самость».

Мыслит не только тот, кто соревнуется с машиной,

но и кто видит это состязание и пытается, подобно Тьюрингу, его осознать.

Тьюринг определил мыслящую машину как существо, которое не отличить от человека, отвечающего на вопросы.

Заметив, что мыслящий еще и задает

вопросы, это определение мы можем отклонить. Если в схему Тьюринга включить

самого Тьюринга, то дело человека выглядит не так уж скверно. Но это еще не

значит, что мы решили проблему.

Она в том, что современный человек разве что на досуге (или в краткосрочном приступе самопознания) играет за следователя. А в любом практическом действии он действительно находит себя испытуемым.

Если бы не существовало интуиции механического человека, Тьюринг не имел бы сторонников. На языке точных понятий он описывает реальность, психологически внятную каждому человеку. То, что кибернетики называют мыслящей машиной, существует не только за панелями металлических шкафов или экранами мониторов. Техника лишь опредмечивает механическую реальность, находимую человеком в самом себе.

Чем менее человек хочет быть машиной, тем более он нуждается в ней, чтобы препоручить заботам техников свою машинную часть. Реальности, обслуживающей личность, приходится оставаться безликой. Покуда роботов не было, их роль выполняли слуги: Аристотель видел « говорящее орудие» в рабе. «Это своего рода часть господина, как бы одушевленная и вместе с тем отделенная от него часть тела». Именно такое « как бы одушевленное» орудие определяет «тест Тьюринга». Но почему же машинная цивилизация, призванная сделать каждого человека господином реальности, внушает ему самоощущение раба ?

Вся система современной культуры наводит его на все более обостряющееся подозрение, что на самом-то деле он всего лишь «винтик», «шестерня», – передаточное звено какого-то всесветного механизма. Бесчисленные «должен», «нужно бы», «не забыть», «поспеть» ощущаются им как знаки на бесконечной ленте «универсальной машины» Тьюринга или как узелки на нитях, приходящих ниоткуда и уходящих никуда, как зубчики на колесах хлопотливого механизма; и таковы же несчетные «хочу» – все они имеют природу нитей, сходящихся на дергающейся марионетке. Нечто, происходящее со мной, но столь же мне внешнее, как кварки: нечто, что осуществляется во мне, но не имеет никакого отношения к моей сути.

Из этого, собственно, и исходил Декарт, усмотрев в человеке машину. Строго говоря, он не утверждал, что человек – это и есть машина. Но он учил, что человека можно понять, объяснить как машину. Его реакции можно предсказать, его безумства можно предотвратить лишь в том случае, если описать их механически – найти их внешнюю причину. Неважно, из чего человек сотворен – пусть даже из божественной субстанции. Важно, как он действует. Важно, чтобы он не выпадал из механической картины мира. Дело только за описанием, алгоритмически точным описанием человека, способным выразить его существо «ясным и отчетливым представлением»[7] .

Алгоритмическое описание человека определяет «правила» его поведения. Их человек и находит в себе, когда действует так, как поступал бы на его месте всякий «другой». Экзистенциалисты окрестили эту важную, но духовно мертвую зону реальности неопределенно-личным местоимением «man» – так делают. Хочешь то-то, делай то-то – вот мораль механики. И она заявила о себе задолго до создания вычислительной техники; столь же впечатляющей она явилась, например, Э.Т. Гофману.

И вот теперь человек рациональный, коего когда-то Декарт узрел в глубине человека, предстоит нам извне. Предполагал ли философ, что механическое описание человека исторически равнозначно его «порождению»? Что его «воображаемый», метафорический человек предстанет перед нами в электромеханической плоти? И что именно эта бессмертная плоть, в отличие от человеческой, допускает безграничное совершенствование? Интегрируя возможности всех людей, техника безмерно превосходит способности каждого человека. Человек творит сверхчеловека – и математики эту творящую форму имеют предметом работы. Смотрите, Тьюринг учит нас о сверхчеловеке!

Явление человека себе самому в механической плоти обычно представляют как его «отчуждение», – но ведь отчуждает и зеркало. В том же явлении можно узнать и самопознание человека, делающее промышленность «раскрытой книгой общественной психологии» [8] .

Важно, что пишется эта книга по схеме «эксперимента Тьюринга».

Материальные потребности человека («причины» его поведения) удовлетворяются техническими изделиями. Любое изделие несовершенно – это обнаруживается в процессе его применения. Этот зазор между сущим и должным его состоянием оформляется как «потребность» его улучшения. Точное описание этой потребности есть «техническая функция», а материализация этой функции – новое «техническое изделие». Тотальный процесс технического развития сводится к миллионократному воспроизводству этого элементарного цикла.

Все выглядит так, как если бы человека описывали по схеме «игры в имитацию». Слева, на месте человека, – выражаемое (значение, психический образ, потребность), справа, на месте машины, – выражение (образ языковый, материальный, продукция). Изреченный, он становится не то что ложным, а неточным. Его уточняет следующее выражение и т.д. За триста лет «ясность и отчетливость» картезианского представления человека доведена до математического алгоритма. Выстроена целая культура, переводящая слово в дело. Всякое точное, то есть вполне осмысленное вербальное описание человека она переводит в материальное.

Однако каждое из таких описаний частично. Нельзя, как надеялись теологи или художники, совершенствовать целого человека – сначала его приходится разбирать на функции. Руку человека улучшить нельзя, а вот молотки, клещи, утюги, экскаваторы и все прочие слепки с нее, теневые ее проекции – можно, и притом бесконечно. Все они отображают человека в том смысле, что в конечном счете сходятся к органам его тела. Техника – это человек, доступный частичному, и потому обезличенному, обездушенному, но зато бесконечному совершенствованию[9] .

Ранее мы представили мастера, изготавливающего имитацию человека, как Художника. Но машина имитирует не этого, а всякого человека: это не портрет, а чертеж личности. Это воплощение понятия, то есть множества с неограниченным объемом. Изображая любого человека, машина изображает и этого – в том числе и того, который опознать себя, – именно себя, а не любого иного, – в ней не может.

Вот здесь и загвоздка. Сравниваются все люди с одним предметом. Вместо уникальной «живой статуи» каждого человека изготавливается (изо всех машин) всего лишь одна, призванная изображать и родового человека, и всякую смертную его копию. Что же это за сущность, изображающая всех и каждого? Конечно, Бог, и притом теистический: существо с зеркальным отливом, какому вверяешь свою личность. Как «имитация» Бога, человек давно играет в миметические игры. Зеркальность этой игры замечена Платоном и исчерпывающим образом описана в мистической математике Кузанца. Проблема твари и творца – это исконный предмет теологии. Потому-то идея божества, бесконечного разума, осеняет все дискуссии о перспективах кибернетической «имитации» человека. Но эта идея имеет проблемы даже с «диалектической» логикой и, разумеется, она конфликтует с логикой машины. И, в общем-то, понятно без особых разъяснений, из одной лишь атмосферы дискуссий, что кибернетика созидает божество с отрицательным знаком – демона. Винер предпочитал называть его Големом и доказывал, что нужно трижды подумать, прежде чем что-либо от него получить [10] .

Но как же к нему не припасть, если малую копию этого демона мы носим в себе?

Почему это триумфальное шествие чистого, безупречного мышления воспринимается как ощущение чудовищной угрозы? Едва оправившись от родства с обезьяной (хотя и все еще терроризируемый Фрейдом), человек пытается отмежеваться и от машины. Что же это, дескать, «творческая эволюция», что же за «прогресс из царства природы в царство духа», если сзади нас догоняет обезьяна, а впереди поджидает машина?

Что в машине ужасного? Почему уподобиться ей страшнее, чем обезьяне? Разве лучше, когда «homo sapiens» вдруг оскаливается гориллой?

Эмпирики, казалось, навсегда помирили человека с животным. Однако не все заметили, что классическая теория эволюции тоже исходила из технического понимания природы. Как человек выводит новые породы растений – направленным отбором, так действует, дескать, и природа. За разумность селекции тут выступает «среда». Но если состояние организма однозначно определяется его предшествующим состоянием и окружением, если организм средой «творится», то перед нами снова машина.

В этом смысле и обезьяна – тоже машина: образ «среды», «обстоятельств». Когда-то в ее облике узнавались бесы. Но у нее хоть глаза, где уже мелькает нечто человечье – вся она брезжит человеком, как грезит им вся природа. Есть надежда, что она еще выучится на человека. А у машины очи пусты: она нас не видит. Или видит насквозь.

Не потому ли, что это мы ее не видим? Робота мы воображаем инсталляцией из кастрюль и прочей кухонной утвари – повинна ли в том машина? Она хоть и оформлена в железе, но безразлична к плоти, как сфера к шару. В самой же машине мы обретаем альтернативу «плотскому человеку» более радикальную, чем она представлялась некогда духовидцам. Машина подобна ангелу схоластов. Но ангелы тоже не блистали достоинством личности. Будучи безликими, при игре в имитацию они располагались от божественного образца дальше, чем люди. Это служивые, это зеркала реальности, а никак не ее творцы.

Творческое же начало в человеке Нового времени помечено демонизмом. Машина – это материализованный дух. И у этого духа – со времен Декарта – неладно с душой. Есть дух и есть тело, а меж ними – пропасть «психофизического параллелизма».

Отличая себя от обезьяны, мы проводим итоговую черту над своим бессознательным. Отделяя от машины, рассекаем само сознание: и оно не всегда человечно.

Почему «тест Тьюринга» занимает не только специалистов по искусственному интеллекту? Потому, что каждому приходится доказывать свою человечность самому себе. За незримого следователя, вопрошающего из потусторонности, играет вечная совесть. Та самая, от какой, как замечал Том Сойер, проку совсем никакого, а «занимает все кишки».

В кибернетической «ревизии человека» есть кое-что и обнадеживающее. Доказано, что задача «быть человеком» алгоритмически неразрешима. Из теста Тьюринга следует, что удостовериться в существовании (в наличии в данной области пространства-времени) человека нельзя так же просто, как убедиться в наличности жука, былинки и прочих тварей природы. Чтобы стать человеком, недостаточно им родиться: всякая культура – это механизм второго рождения (инициации, крещения, посвящения, «вступления в ряды» или иного освящения) дарующего посвящаемому собственно личность как место в пространстве культуры.

Вот два человековидных существа, они смотрят друг другу в глаза, отражаются друг в друге и, как твари природы, они неразличимы по части прав и свобод. Но каждый из них может и не быть человеком – быть дальше от человека, чем обезьяна или звезда. Природа здесь – лишь кладезь метафор – образов помутнения твари в меру ее отдаления от человека. Ибо ни в каком другом существе добро и зло, красота и ужас мира не сплелись так тесно, как требуется им в пространстве схватки. И чтобы их разделить, мало бестиария всей природы, мало бессонных трудов и прозрений эволюции, – нужны еще кентавры, ангелы, бесы и, мало того, «литературные герои», существа вовсе вымышленные.

И если эти существа сцепились насмерть, как требуется популярной теорией эволюции, нам говорят: «духовнее» тот из них, кто заменил камнем кулак. Дополнив естественный орган искусственным, он нашел ключ ко всем тайнам мира и открыл путь бесконечному прогрессу: вторично родился. Далее все понятно. Если, конечно, не замечать, что наша теория антропогенеза сплошь техноморфна: ни душевное, ни духовное существо человека не выводимо из природного – так же, как из «игры в имитацию».

Итак, внутри нашего мира утверждается уровень или слой реальности, на каком человека от машины не отличить. Оказывается, он очень продуктивен: ему обязаны мы всеми успехами техники. Но если во времена Декарта он едва намечался, то теперь застит все горизонты. А то, что от человека еще остается, выглядит каким-то реликтом, анахронизмом.

И все же кибернетика обесценивает механический мир тем же примерно способом, каким техника визуального общения с миром постепенно упразднила «реалистическую» живопись. Став механическим двойником живописного натурализма и достигнув в нем совершенства, фото-, кино- и телетехника вытеснила его из культуры и заново поставила вопрос о смысле художеств. Тезис Тьюринга тоже может освежить проблематику культуры. Он указывает, пусть от противного, на существенность душевного измерения реальности. То, что душу невозможно предъявить рассудительным словом, так это, может, даже лучше. Значит, она действительно неотторжима от человека.

То, что перед вами человек, а не машина, доказать невозможно. Стало быть, в рассуждении того, что есть реальность, следует больше, чем нас долго учили, полагаться на внутренний, уникальный, не имеющий никаких гарантий на скорое подтверждение, опыт.

По Бахтину, так душа вообще не есть факт самосознания. Сам себе человек дан только в качестве духа. А дух утверждает себя отрицанием всякой плотской и душевной данности: он их не любит, он их не видит (не-на-видит). И посему душа может быть воспринята лишь снаружи – в другом человеке. Душа – это «внешний вид» бесконечного духа в смертном теле. Удостовериться в том можно лишь в религиозном или эстетическом опыте. «Эйдетически». А в обиходе человека можно узнать по глазам. Разумеется, этот аргумент выглядит слишком лирическим, чтобы стать вполне убедительным. Можно, конечно, и ошибиться. Но больше рискует тот, кто не доверяя очевидности, заключает себя в мир машины.

Человека можно определить по способности опознавать свое подобие в существах, что выглядят порой как посланцы какого-то иного, ему неведомого разума. Ведь если разобраться, так и Тьюринг наделяет своего «следователя» лишь одной специальной способностью – узнавать человека в действиях существа, поставленного в нечеловеческие условия.

«Проблему Тьюринга» мы, конечно, не разрешили. Зато узнали, почему она неразрешима. А чтобы проверить нашу догадку, вернемся к ситуации с детективами. Если сейчас зазвонит телефон, то … поможет ли мне она в заочной ставке с инопланетной машиной?

Пожалуй, да. Тест Тьюринга помогает разобраться с другой занимательной задачкой – с понятием внеземной цивилизации, смущающим с некоторых пор умы не только астрономов, но также налогоплательщиков. Вот уж какое десятилетие мы ищем в космосе следы разумности. Но разве не замечательно, что проблема «межзвездной связи» так складно вписывается в схему Тьюринга? Меняется лишь техническое оснащение: перегородку заменяют космические бездны, а телефон – радиотелескоп.

Следователь должен выяснить, мыслит ли космос. Но что значит мыслить, приходится справляться у человека. Тот отвечает: мыслить – это знать теорему Пифагора или строение атома. Этот ответ вопросом летит в космос. Знает ли кто там наши теоремы? И поскольку космос молчит, изобретаются новые, более хитрые вопросы. Но какими бы они ни были, только человеку дано знать, какими им подобает быть. Даже получив сигналы разумности, мы не отличим их от шумов радиоусилителей, если они качественно отличны от наших. Внеземная цивилизация не может выглядеть иначе, чем само человечество, чуть-чуть опережающее само себя. А это значит, что ничего, кроме собственного отражения, в космосе нам не найти. Мы ловим эхо.

Вот и ответ на ситуацию с вражеской машиной. Телефонные детективы –всего лишь призраки, наши собственные отражения, зависшие в глубинах космических амальгам. И если не задаваться вопросом : отчего и с какой стати я – Поприщин? - можно не оглядываться на телефон.

Ну а ежели он все же зазвонит, так придется рисковать – импровизировать. Найти решение загодя, сформулировать, описать его как пригодное для повторного применения, – значит сделать ответ на вызов алгоритмически разрешимым, эквивалентным искомой машине. Но разве звонок «оттуда», из тьюринговой потусторонности, – не вызов твоей уникальности?