Вячеслав Шевченко. Хорея

Аннотация. Как

все органы чувств сходятся к осязанию – своему началу и корню, так все виды

искусств и наук возводятся к танцу. Но если это так, то сам танец, надо

полагать, уже ни к чему не сводится – это то ли особая, найденная только человеком, форма осязания реальности,

то ли некое сновидное, экстатическое состояние самой материи, в коем она

начинает о себе забывать.

Огонь есть сверхжизнь. Огонь сокрыт и вездесущ. Он живет в нашем сердце. Он обитает на небесах. (…) Он сияет в Раю. Он жжет в Аду. Он ласка и мучение. Он – кухня и светопреставление. Г. Башляр

Итак, античный театр – это превращение хореи. «Хорея» по-гречески – это «пляска», хоровод, танцующий круг. Но прежде чем попытаться понять, отчего потянуло в него столь утонченного филолога, как Ф. Ницше[1], вернемся ненадолго к психологии.

С точки зрения этой науки различие между внешним и внутренним зрением тривиально. Внешнее мы видим открытыми глазами – оно дано восприятию, а внутреннее можно видеть и на обратной стороне век. Как и в театре, этот род бытия мы называем представлением. Обращая зрение вспять, мы «ставим перед» собой предметы, каких в наличии нет, – скажем, бывшие вещи. Сегодня мы делаем это по образу и подобию театральной сцены. Какими же были «представления» людей, не ведавших сцены? Театру предшествовал ритуал; не имея зрителей, он не имел и сцены. Спрашивается, как осуществлялось тогда «внутреннее зрение»?

Что касается внешнего мира, то он изначально – зрелище: в нем есть разделение на «фигуры» и «фон», на постоянную «сцену» и переменных протагонистов и антагонистов. Сознанию предъявляется сплошной поток перемен, где лишь порой мелькают «уже бывшие» сцены. Не будь в мире неизменных частей, он не мог бы узнаваться: как знать, что ты просыпаешься в том же мире, в каком засыпаешь, если на время ночи он может заменяться совсем другим, а утром выглядеть совсем иначе? Только сообразив, что новый день – это тоже день, такой же день, как и старый, дни можно считать – измерять время.

Поскольку меняется все, то все мизансцены вкладываются друг в друга множеством все удаляющихся планов, и самой последней, замыкающей, неизменной, всегда узнаваемой сценой становится небо. Именно на этом последнем плане нам предъявляются с различным периодом одни и те же мизансцены: день и ночь, утро и вечер. Их можно учитывать и пересчитывать. Дни можно считать по восходу и заходу Солнца, недели – по фазам Луны, месяцы – по лунным циклам. Умея считать недели и месяцы, можно научиться различать сезоны и годы – достаточно примечать и сличать на горизонте точки восхождения небесных светил.

Этого достаточно, чтобы ориентироваться в восприятиях внешнего мира. Но образы памяти и воображения не знают подобных ориентиров. Поэтому их приходится выстраивать.

«Внутреннее зрение» рождалось не для «самонаблюдения». Человек древний, то есть всецело практический, то есть практически полуголодный, не ставил себе задачи «самопознания». Проблема была куда острее и жизненнее – куда девать ему внутренние представления, образы памяти и воображения? Мало понять, что мир, в каком бодрствуешь, вовсе не тот, что видишь во сне – нужно соединить два мира. Но как разместить бывшее и будущее в настоящем? Куда убрать вчерашнее потрясение, если оно и сегодня стоит перед глазами – как живое? Где место того, что помнится со вчера или ожидается завтра? Где находится «страна сновидений»? Откуда приходят предки? Откуда мы сами приходим, куда уходим?

Если для психических образов не отвести специального места, они будут действовать повсеместно: волновать каждой волной, облачаться облаком, сквозить за каждым кустом, – весь мир станет для них экраном. Мир будет кишеть психоидами – духами, демонами, энергиями, какими трепещет вся природа. Мышление навсегда пребудет «мифопоэтическим».

Место для представлений, для действия памяти и воображения, должно быть закрытым. Но как выгородить его, если сознание уже полно наличным? Как в этом единственном мире разместить «тот» и «этот»? Каждый из них заполняет все пространство, не оставляя разрывов.

Эта задача и решается ритуалом – «освящением» бытового пространства. Он разделяет не сцену и зал, как то делается театром, а пространство культуры и пространство природы: сакральный мир и профанный.

Праздничный ритуал служил локализации духов, прежде всего духов предков. Сакральным называется время, в каком события не сменяют друг друга, а продолжают длиться – сосуществуют. Сакральным называется пространство, вмещающее все дружественные и враждебные человеку силы Вселенной. Обычно в толковании ритуала делается упор на «вечное возвращение» начального времени: в ритуале оно периодически воспроизводится – длится[2]. Но не менее важно, что прошлое длится в заранее назначенное и ограниченное время, а профанное время освобождается от него. Так и с сакральным пространством, центр и границы которого полагаются ритуалом. Утверждение сакрального – это также высвобождение профанного, то есть прагматически определенного мира. Чем строже сакральное, тем чище профанное.

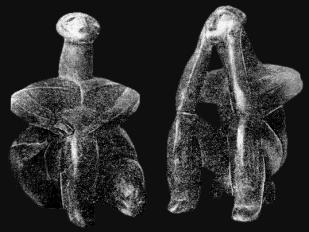

Ритуал совмещает миры так, как делает это всякий вещественный образ – след одной вещи в другой. В нем «этот» мир не мешает «тому»: в первобытном палимпсесте рисунки наносятся друг поверх друга по такому же принципу, как на одном и том же кострище разжигается все новый огонь. Пещерный рисунок – это уже усмирение духа. Зубр – вот он: рассмотри, потрогай…, а вовсе не страховидные очертания скалы, куста или тучи. Это очищение скал, зарослей и облаков от призрака Большого зубра, открывающее глаза на сами скалы. Магия прочищает глаза на естество. Рисунок на пещерной стене заменяет несметное множество других, рисуемых на обратной стороне век или небосвода. Обратная сторона реальности (извечное подвечное зрение) заменяется общедоступной сценой: внутреннее становится внешним.

Стало быть, начальная задача духовидцев обратна нынешней. Сегодня они начинают со смелого заявления: «существует невидимая реальность…» и далее объясняют, как можно ее повидать. Но чтобы распознать духовную реальность в горящем кусте, нужно поначалу осознать его материальность. Так и доныне: если духов не локализовать, не организовать общение с ними в специально огороженном месте, то они рассеются по всему миру, прикрываясь или прикидываясь вещами, а это не значит, что мир станет духовным – он станет никаким. Духовники скорее защищают нас от всевластия духов, чем подчиняют им.

Итак, «внутреннее зрение» старо, как мир человека. «Смотреть в себя» или «видеть внутреннее» значит иметь дело с изображением – любым. Всякий опредмеченный, выставленный напоказ образ являет «внутреннее». Любая отметина, любая нацарапанная линия, любое пребывание одной вещи в другой – это явь ума в его внешней форме, это видимый ум – достаточно лишь того, чтобы одна вещь «читалась» как знак другой. Проблема не в порождении внутреннего зрения, а в сопряжении его со внешним – координации представлений с восприятиями. Способами этой координации отличаются типы культуры.

Существует «абстракция первобытности», посредством которой основания нашей культуры проясняются ее проекцией на образ «первого» человека[3]. Тогда они становятся не только самопонятными, но также самозаконными – фундированными первичной реальностью. В антропологической дистанции «последний» человек выглядит «первым». Ему доверяются первоначала нашей культуры, вверяются наши архетипы – в качестве символов «праязыка», какой, в отличие от нашего, «должен состоять из естественных знаков» (А. Шлегель). «Первобытность» – то самое блаженное место, где наши условности становятся безусловными, искусственное – естественным, культурное – природным. А чтобы проекция представлялась корректной, должно выполняться условие, названное новейшей физикой «антропным принципом»: конституция первого человека не должна исключать возможность его превращения в последнего[4].

До сих пор продолжают спорить, что древнее в нашей истории – миф или ритуал[5]? Первое утверждает изначальность слова, второе – действия. Если развитие – это развертывание первоначала, эманация всеединства, то, конечно же, старше то, что «синкретичнее». Древнее то, что имеет максимальную чувственную размерность. С этой точки зрения первичен ритуал[6].

В самом деле, в рассуждении того, что есть реальность, важнее всего чувственная размерность ее образа. Поскольку образы памяти и воображения можно видеть и с открытыми глазами, то неосязаемость остается единственным отличительным признаком привидений: их можно видеть и слышать, но нельзя осязать. Полную чувственную размерность имеют только восприятия. А также театральные представления, «обманывающие» все органы чувств. Эту задачу – обеспечить представлениям ту же жизненную достоверность, какую имеют восприятия, и тем не менее изолировать их от жизни – и решала, по-видимому, хорея – изначальная форма театра и самое «синкретическое» из искусств. Форма коллективного священнодействия.

«…Язык действий ближе всего к исходному состоянию, поскольку он обозначает сам себя…»[7]. Но означает ли себя всякое действие?

Как все органы чувств сходятся к осязанию – своему началу и корню, так все виды искусств возводятся к танцу[8]. Но если это так, то сам танец, надо полагать, уже ни к чему не сводится – это то ли особая, найденная только человеком, форма осязания мира, то ли некое сновидное, экстатическое состояние самой материи, в коем она начинает о себе забывать.

Постичь танец трудно. Тому, кто не танцевал, рассказать о нем невозможно, не сделав его занятием крайне нелепым – таким же жутковатым, каким увидел деревенский праздник Питер Брейгель Старший. Но меньше всего умеет рассказать о танце танцующий.

Хорея – это конструкция разума, ищущего свою первичную реальность[9]. Как на палеонтологический аргумент, он может сослаться на реликт хореи – деревенский хоровод или городской карнавал. Но с тем же успехом можно увидеть обезьяну, превратившуюся в человека, в современном зоопарке – первичный мир приматов за вычетом из него людей. Нынешний хоровод – это остаток хореи за вычетом из нее современной культуры. Во всей красе останки хореи являются нам в спиритическом сеансе – в круге людей, связанных общей телесной вибрацией, предназначенной для вызывания «духов предков» – но только с дрожанием блюдца заместо пылания костра.

Как назвать то, что порождает культуру? Культ – отвечает Павел Флоренский - теургия: явление смысла. Так что же – вся премудрость мира явилась человеку поначалу в танце? И к нему же, как утверждал Ницше[10], сводится поныне?

Хоровод – «это простая круговая ходьба». Единственный вид перемещения, не меняющий места (абсолютного места, полагаемого центром круга). То есть движение, столь же бессмысленное с практической точки зрения, как «танец за плугом», уподоблением коему Толстой уничижал поэзию. Движение, которое никуда не ведет, но в какое разрешаются все прочие виды движений. Претворение «практического ряда» вещей в «поэтический».

Но первобытный танец – это не просто размеренная «круговая ходьба». Это движение, инициированное «центральным огнем». Прежде всего и первее всего – круг людей у костра. Танцующий круг – это хорея. А костровое пространство – это прообраз всякой духовной целостности.

Согласно древним воззрениям, наш мир на

крайних, то есть на мыслимых пределах, объемлется огнем, а не мраком. «Эмпирей»,

в переводе с греческого, это «пламенный». Небесная природа огня очевидна.

Земля озаряется свыше – светилами. Подлинный облик неба можно видеть в моменты

его грозового потрясения, когда на мгновение оно расщепляется молнией и в

горящих расщелинах небосвода является его ослепительный лик. А всякий наземный

огонь всем своим видом и нравом говорит о стремлении на небесную родину.

Согласно древним воззрениям, наш мир на

крайних, то есть на мыслимых пределах, объемлется огнем, а не мраком. «Эмпирей»,

в переводе с греческого, это «пламенный». Небесная природа огня очевидна.

Земля озаряется свыше – светилами. Подлинный облик неба можно видеть в моменты

его грозового потрясения, когда на мгновение оно расщепляется молнией и в

горящих расщелинах небосвода является его ослепительный лик. А всякий наземный

огонь всем своим видом и нравом говорит о стремлении на небесную родину.

Что такое костер? Превращение вещества в излучение. От чисто физического процесса он отличается лишь тем, что место и время его осуществления назначаются человеком. Часть природы, вырванная из всеобщих природных связей и встроенная в частные человеческие отношения. По самой древней версии, общеизвестной в прометеевском варианте, огонь похищен с небес. Овладение огнем описывается всеми мифами как чрезвычайное, почти демоническое, деянье, впервые утверждающее «мир человека». В них еще слышен восторг и ужас древнего человека перед грозовой стихией.

Полагают, что первый человек пользовался поначалу естественным огнем лесных пожарищ – так состоялось само похищение. Далее было прикармливание. Но каким же не первобытным надо было быть, чтобы шагнуть навстречу стихии, от какой бежит все живое, и, одолев в себе совокупный ужас всей земной твари, приблизиться к ревущей стихии и вырвать из нее факел – жгучий сколок небесной субстанции? Акт чистейшего, с точки зрения всякого нормального животного, безумия. Ясно, почему все живое бежит от пожара – но какая сила заставила первого человека шагнуть навстречу многоголовому огнедышащему дракону? Трудно сказать. Но нужно видеть, что во всяком костре горит не только земное вещество, но и первородное прометеево дерзание. Начало его теургической мощи.

Сегодня мы объясняем огонь более прозаично: это интенсивно протекающий процесс окисления или, как проницательно заметил Декарт, гниения вещей. Но признаем, что древние, как это часто с ними бывает, предвосхитили некоторые новейшие открытия касательно природы огня. Огонь и «на самом деле» – вполне обычная, хотя и самая яркая форма проявления космической энергии звезд, творческой динамики космоса, в косном теле Земли. Горит органика – то, что было некогда жизнью. Дерево, нефть или уголь горят потому, что в них пламенеет звезда по имени «Солнце» – только с приличным сдвигом во времени. Дерево отдает нажитый им жар и свет потому, что оно есть жар и свет, но только в превращенной органической форме. Это хорошо чувствовали солнцепоклонники, а также Гегель, узнавший в огне «пожирателя всего частичного» – прообраз самой мысли. Выходит, что «по-своему» были правы и античные физики, видевшие в огне возвращение тепла и света из вещного плена на родину. Костер у нас – и гость, и вестник надмирного огня, всеобъемлющей мировой энергии, силы организованного целого.

Из четырех стихий огонь первым поддался рукотворному синтезу. Как первая порабощенная стихия, костер – это «прафеномен» культуры. Приручение (похищение, сохранение, применение) огня соединяло людей вместе. Поэтому костер – это не только оружие – средство защиты от хищников, и не только орудие освещения, обогрева и пищеварения (освобождавшего человека от ненужной животной работы), но и орган социализации.

А также изначальная форма организации человеческого пространства. Костер обособил мир человека от темного, холодного и враждебного мира природы. Отделив конечное рациональное пространство от безмерного иррационального, он очертил человеку первый периметр безопасности. Жилище только материализовало границу, означенную первоначально магической сферой костра, закрепила за человеком отвоеванную у бесконечности территорию самобытности. Небесное, закрепившись в земном, разделило его на «внутреннее» и «внешнее» в плоскости горизонта. Внутреннее пространство человека отныне организовано кольцом. Далее эта форма распространяется на стоянку, на обжитое и даже на чужое пространство – они вкладываются друг в друга расширяющимися полусферами с общим центром – костром.

Крайняя периферия мира, как мы помним, охвачена пламенем. Значит, утверждая костер, мы полагаем началом и центром нашего мира ту же субстанцию, что определяет его извне. Пылающая окружность мира утверждается как его центральная точка – не только в геометрическом, но и в субстанциональном смысле. А ведь именно овладение целым и составляет суть ритуала. Если восприятие выделяет часть целого на ее «фоне», то священное представление превращает в «фигуру» сам «фон». Сцена выворачивается: в центр священнодействия вызывается то, что в повседневности служит человеку окружностью мира.

Костер – первый

сотворенный космос, рукотворное светило, поэтому всякое его разжигание само по

себе праздник. Праздник творения. Но далее он связывается с жизнью космоса

(нетварного света), приурочивается к дням солнцеворота, зимнего (святки) и

летнего (ночь на Ивана Купалу) солнцестояния. Учение об Эмпирее развилось

довольно поздно. А поначалу огонь обживался как просто земное – искусственное –

Солнце. «Огонь воплощает у всех народов

во все времена, с одной стороны, образ Солнца, несущего жизнь, и с другой –

образ очищения от всего отжившего, уходящего, дурного».

Спрашивается, как облик огня может стать «образом очищения»? Ведь не потому, что он может физически испепелить ненужные или дурные вещи.

В танце-хорее ищется язык эйдетически-безусловный. О нем трудно рассказать какому-нибудь тау-китянину, но человеку можно показать танец, если разжечь костер: менады, саламандры, огневушки-поскакушки явятся сами – экстазом самой материи. Облик костра, форма огня, его тонкое, трепетное тело – это уже пантомима, переводящая мир на язык осязания[11].

Так разве танец не подражает костру? Не осязается ли в танце то, что зримо вытанцовывается пламенем? Пламя – это явление видимого света и осязаемого жара. Но пламя само осязает. Форма пламени – язык, слизывающий язык – видится нами как осязающая. Костер переводит материю на язык огня, и освещающего, и осязающего мир, как делает это танец. Танец – это греза, сон осязания; как пантомима, он делает тело зрячим.

Подражать огню можно не только движением: он родствен созерцательной мысли

– пусть и мечтательной. «…Выпустить из виду мечтания у огня значит утратить

поистине человеческое и первое употребление огня» – настаивал огнепоклонник Башляр

[12]

. Пусть огненный танец сновиден, но мечтание у огня «совершенно отлично от сна, хотя бы потому, что оно всегда более или менее

сосредоточено на объекте. Сон путешествует напрямик, на ходу забывая свой

путь. Мечта работает озарениями. Она возвращается к своему центру, чтобы запустить

новые лучи»

[13]

. О чем размышлял первозданный человек, глядя в огонь,

судить трудно (предположения самого Башляра на этот счет излишне «психоаналитичны»),

но не стоит забывать, что сотни тысячелетий костер оставался для человека

единственным, помимо неба, предметом созерцательной мысли, оставившим в ней

нетленный след.

Подражать огню можно не только движением: он родствен созерцательной мысли

– пусть и мечтательной. «…Выпустить из виду мечтания у огня значит утратить

поистине человеческое и первое употребление огня» – настаивал огнепоклонник Башляр

[12]

. Пусть огненный танец сновиден, но мечтание у огня «совершенно отлично от сна, хотя бы потому, что оно всегда более или менее

сосредоточено на объекте. Сон путешествует напрямик, на ходу забывая свой

путь. Мечта работает озарениями. Она возвращается к своему центру, чтобы запустить

новые лучи»

[13]

. О чем размышлял первозданный человек, глядя в огонь,

судить трудно (предположения самого Башляра на этот счет излишне «психоаналитичны»),

но не стоит забывать, что сотни тысячелетий костер оставался для человека

единственным, помимо неба, предметом созерцательной мысли, оставившим в ней

нетленный след.

Осмысливая свой опыт «психонавтики», Олдос Хаксли объяснял сияние и свечение самоцветов нашего Рая спецификой наркотического транса. Странно, что он упустил возможность более простого объяснения этого феномена, сам же заметив, что «для Иезикииля самоцвет был огнистым камнем. И наоборот, пламя – это живой самоцвет, наделенный всей восхищающей силой, что принадлежит драгоценному камню…Такая восхищающая сила пламени возрастает пропорционально глубине и объему окружающей среды (…) Свет и цвет склонны приобретать сверхъестественные свойства, когда они видны посреди окружающей их темноты»[14]. Каждый может убедиться на опыте, что мистическая фактура и текстура пламенеющих чертогов Рая сами собою выводятся из созерцания хорошо слаженного ночного костра.

Как прообраз алтарного и, значит, всякого духовного центра, огонь навсегда сросся со священнодействием: поэтика первобытного пламени проговаривается даже в самом изощренном богословии. Ибо по отношению к духу и душе алтарь выполняет те же функции освещения и согревания, какие костер (очаг) – по отношению к телу (зрению и осязанию). Огонь освещает, алтарь освящает материю. Пламя питает духовное зрение и душевное тепло.

Тысячелетиями всякое жилье было двуцентренным, напряженным между очагом (центром хозяйственной жизни) и алтарем (иконой с лампадой или свечой)[15]. В стенах жилья жизнь протекала – в «красном углу» получала смысл. Алтарный образ являлся в мерцании лампады так же просто, как Саваоф Моисею в несжигающем огне.

Мы видели, что физика огня дает к тому основания: малый костер являет полярность космоса, разделенного на массу и энергию, на телесность и свет. Однако в прометеевском деле дионисийское и аполлоновское начала даны еще нераздельно.

Итак, ритуальный танец стал средством организации спонтанных психических образов, которые одновременно переживались изнутри, виделись вовне и нанизывались на священные предметы. К центру мира привязывалось то, что вытанцовывалось ожерельем людей по очертаниям пламени. Но при этом оно размерялось ритмом. Только этим последним и отличается язык пламени от языка танца – началом меры[16]. Танец – это первая мера времени, отличная от пульса.

Восхищенный балийским танцем,

Антонен Арто увидел в нем «неистощимое,

зацикливающееся рассуждение, – как если

бы дух беспрерывно пытался определить свое местонахождение в хитросплетениях

бессознательного». «Каждое их движение проводит в пространстве линию, замыкает

какую-то точную фигуру, и замкнутость эта строго рассчитана, внутри самой же

фигуры всякий неожиданный жест руки попадает прямо в точку» [17].

Целое этой геометродинамики напоминает Арто «о связи с пуповиной» мира.

«Это как бы изначальная Физика, от которой никогда не отделяется Дух»[18].

Эти интуиции артиста позволяют приблизиться к решению одного застарелого вопроса. К хорее сходятся все виды искусств. А виды наук? Спрашивается, где пребывала наша наука, покуда культура целиком умещалась в хорее? Или «теоретического человека» Ницше породил только античный театр?

Современные исследователи первобытного танца, примериваясь к нему с «точными методами», исходят из следующей рабочей гипотезы. «Групповой танец – это такое поведение, при котором исполнители создают, поддерживают и видоизменяют некую общую для них пространственно-временную структуру, и эта структура, будучи создана, подчиняет себе всех танцоров»[19]. Именно эта структура – никем не выговоренная и ничем не обозначенная – позволяет танцору оказаться в нужный момент в нужном месте. Стало быть, групповой танец, служил коллективной самоорганизации. Разумеется, авторами исследования эта гипотеза полностью подтверждается: и пространство, и ритм танца размеряются числом. Однако замечательно, что к экспериментальному выявлению искомой структуры равным образом привлекаются как южноафриканские туземцы, так и нынешние студенты. Ученые не замечают, что первобытная хорея связывает людей, представления коих о пространстве и времени не имеют ничего общего с нашими. Нынешний танец так относится к хорее, как сказка к мифу – как «игра» к «становлению». Хорея – изначальная форма самоорганизации родового психокосмоса, призванная согласовать индивидуальные ритмы жизни. Ее уникальность именно в ее единственности – она существует не наряду со всеми иными, а вместо всех других. Это скорее энергетическая, чем пространственно-временная форма, и о ее устроении лучше могли бы рассказать, наверное, астрономы, прослеживающие рождение планетных систем из горячих туманностей. Здесь начало мысли – и отнюдь не мечтательной, наводимой простым созерцанием костра.

Костер не был первым завоеванием человека на трудном пути к разуму и не оставался единственным его орудием – осваивались и более весомые вещи: камень и палка. Как и костер, сначала они подбирались в природе, а изготавливаться стали позднее. В природе они опознавались по сходству с органами тела: палка и камень – это предметы ухватистые, сподручные, сродные руке. Как внешние дополнения человеческого тела, средства механического близко- и дальнодействия, они образовали другой – противоположный огню – полюс артефактов. Как и танец, они выводят человека за пределы органического тела[20] – это тоже экспансия, но в иное пространство (физическое) и в иное время (историческое). Это предметы, интегрирующие по времени механический опыт, чреватые «логикой твердого тела» – начало инструментального разума, зародыш «техне».

Социологи знают, что во всяком коллективе, выполняющем достаточно широкий круг функций, выделяются не один, а два лидера: инструментальный и экспрессивный. Первый преуспевает в организации коллективных действий в профанном мире, обеспечивающих простое воспроизводство жизни – в мире работы, охоты, войны; второй – в их оценке, в соотнесении с целокупным временем «расширенного воспроизводства» жизни: он представляет интересы «того» мира в «этом»; это лидер вдохновенный, прямо связанный с духами. Исторический ряд лидеров первого типа начинается вождем, продолжается царем и завершается президентом, воплощающим полноту исполнительной власти. Второй ряд начинается шаманом, жрецом, священником, патриархом и завершается органами законодательной власти. (Порой он включает также «деятелей» науки и искусства). В терминах «абстракции первобытности» их специализации отвечает различие профанной и сакральной реальности.

Для ориентации в профанном мире (скажем, для успешной охоты) так же требуется и разумение, и искусность. Но поскольку этот мир сплошь телесен, он разумеет лишь язык камня и палки. Общение с ним сводится к регулярным набегам – выходам из кольцевого пространства в линейное – прокладыванию рабочего маршрута. Возвращение в себя, освоение обретенного в набеге совершается в круге костра. Здесь переваривается не только добытая пища, но и опыт ее добывания – искусство охоты. Как все было «на самом деле» или как «нужно было» действовать, легче показать, чем рассказать. А это уже инсценировка: действие с предметом в его отсутствие – в другое время и в другом пространстве. Она завершается, а может и начинается, всеобщим ликованием, триумфом хореи, если, конечно, того заслуживает итог набега.

Так разделяются функции экспрессивного и инструментального лидеров в цикле «освоения мира». Первый из них сторожит вертикаль, второй – горизонталь мира. Экспрессивному лидеру поручается сохранение парадигмы – родовой памяти, связи времен: он знает ориентацию вектора, указывающего на начало мира и порядок «верхних» и «нижних» миров. Инструментальный лидер отвечает за сохранность синтагмы – ориентации в профанном времени и пространстве.

Так утверждаются духовные оси реальности – «аксоны». А далее начинается их разметка – натягивание на них символической сети. В повседневном мире все вещи людей двулики: знаковой стороной они обращены к человеку, орудийной – к природе, но ритуалом средства внешней экспансии и внутренней концентрации связываются заодно.

Ритуал – это форма общения с миром как с целым. Этим он принципиально отличается от любого практического действия – действия с частным предметом. Постичь целое мира значит утвердить его начало – пространственно-временной центр, а тем самым, более или менее явно, обозначить и его границы. Вовлечь целое мира в частное дело человека. Пространственно-временную форму, какую ритуал утверждает, физики назовут «системой отсчета».

Если племя ищет новую стоянку, вызывается экспрессивный лидер. Тот прислушивается к неслышному, присматривается к невидному, советуется со звездами, после чего указывает на поляну – вот он, центр мира. Мудрый старец носит ось мира с собой, вонзая там, где нужно. (Слово «место» означало когда-то острие копья). Далее этот акт удостоверяется ритуалом.

Как отыскиваются, откуда берутся оси? Ответить на этот вопрос значило бы знать, где человек был, когда его еще не было. Он постигает вертикаль, разгибаясь. Он знает ее так, как знают ее растения, льнущие к лучам Солнца. Только, в отличие от растений, человек ее носит с собой и умеет от себя отделять.

Наука первобытного человека состояла в умении находить пространственно-временной центр мира и очертить его пределы – утвердить сакральное (реальное) в профанном. Оно состояло также в искусстве общаться с могущественными силами мира, вызываемыми в священный круг. А для этого мало знать средоточие целого – нужно связать с ним все прочие части мира, определив его «центральный порядок». Поэтому теоретизирование состояло в построении «модели мира» – размещении внешнего мира внутри. «Теоретическим» было когда-то сакральное – пространство костра. В него и упирается ось культуры с ядерным реактором на своем острие.