Вячеслав Шевченко. ОТКРЫТИЕ

ПРИРОДЫ.

Аннотация. Открытие

природы – это этап истории зрения.

Если искусство подражает природе,

то через тщательное наблюдение того,

что мы обнаруживаем в произведениях искусства,

мы проникаем и в силы природы.

Николай Кузанский

Природа как последний объект познания

существовала не всегда – ее с великим трудом «открывали» [1]. В борьбе

естествознания за самоопределение, затянувшейся на века, его предмет непрерывно

менялся, пока Ньютон не зафиксировал его, да и то с оговорками, в

«Математических началах натуральной философии». Сейчас природой называют то,

что подчиняется законам Ньютона, Максвелла, Эйнштейна. Леонардо находится в

самом начале историко-культурного процесса, в конце которого природа превратилась

в единственную реальность образованного человека. Став единственной, она

окончательно потеряла всякую определенность. Поразительно, насколько смутным

остается понятие природы сегодня – после 400 лет победного шествия наук о

природе. «Природа, господа, это только

гипотеза!». Что же требовать от Леонардо?

Но Леонардо и жил затем, чтобы ввести в наше

сознание образ природы – к ней относится все его «наследие». «Трактат о

живописи» рассказывает, как изображать природу, а все прочие его труды – о том,

как следует ее понимать. Леонардо сам сформулировал цель своей жизни – «сделаться универсальным мастером для

познания природы и подражания ей». Познанию природы служила вся его наука,

а подражанию ей – картины и машины.

Для нас «природа» – это стихия мира, от которой мы огораживаемся

городами, домами, одеждой, всем миром материальной культуры. Природа – то, что

«за городом», что остается за пределами выгороженного, отвоеванного у стихий,

окультуренного пространства. Ураган, извержение вулкана, наводнение, землетрясение

– словом, стихийное бедствие – вот наиболее впечатляющие проявления собственно

природы. Она – все еще неосвоенное, непокоренное, не предсказуемое в нашем

мире. Образом такой природы служит «пейзаж», желательно «дикий». Напротив, парк

в городе, пляж на море – образцы освоенной, вписанной в культуру, природы.

С некоторым трудом,

замешательством, запинкой мы узнаем природу в собственном теле, многими

оболочками огороженном от внешних стихий –

узнаем ее в роли столь же темного, непросветленного начала. Мы делаем

это, признавая в себе физическое, растительное, животное существо. В жажде,

голоде, в инстинктах природа действует на нас изнутри; и так же изнутри мы

огораживаемся от нее духовной культурой, как делаем это, облагораживая лес в

сад. Это природа, какую можно чувствовать, но видеть уже нельзя.

А вот чтобы «познать»

природу, мы не отправляемся за город, не вслушиваемся в свои инстинкты, –

идем в лабораторию, вооружаемся различными орудиями и видим на стендах,

экранах, диаграммах и схемах формы, ничем не напоминающие пейзаж. В вещах

природы мы открываем природу вещей.

Этой двусмысленностью мы обязаны, как

водится, «еще Аристотелю», а точнее, всей античной культуре. Если первые ее

философы открывали в вещах бездны «природы», то последние занимались инвентаризацией

ее «вещей».

Эллада открыла природу для умозрения, но еще

не для зрения. Природу в собственном смысле, как природу вещей, вообще нельзя представить картиной: видеть, а

значит, изображать можно лишь вещи

природы. Статуя Поликлета, воплотившая математический канон, яснее ее выражала,

чем ландшафт. Античный пейзаж не случайно называют «топографическим»: в лучшем

случае он отображал «местность». Предметы

природы – дерево, гора, река – призывались не для созерцания, а для обозначения

места действия. Образы Пана, сатира, нимфы лучше отвечали античному чувству

природы, чем любые ландшафты. А внутренний строй вещей изображал космос.

Тем более не знало пейзажа средневековье,

низринувшее природу, а заодно и весь космос, на низший уровень реальности. Став

тварной, она потеряла всякую самобытность, а вместе с нею и эйдоносность.

Полистайте «Комедию» Данте – куда она подевалась, наша всеобъемлющая «природа»,

в тотальном смотре Вселенной? Где поэт изобразил нашу природу? Разве что в

зачине поэмы – в «сумрачном лесе» греха с его символическими животными?

Так откуда же она вообще объявилась – природа на новоевропейской картине, если

чистого пейзажа античность не знала, а в иконах тем более его не сыскать? Чтобы

изображать самосущую природу, нужно сначала

снять с ее элементов символические нагрузки. Но то, что вообще не имеет

значения, не может изображаться. Как же случилось, что вещи природы стали

изображать самих себя?

Искусствоведы видят зарождение «пейзажа в

современном смысле слова» там, где природные ассексуары привлекались

живописцами для локализации сакральных событий. Но каким образом уточнение

места действия может служить прояснению смысла Писания? Ведь сакральное потому

и сакрально, что не привязано к месту и времени, а происходит везде и всегда. Даже

ренессансный ландшафт мало пригоден для «среды обитания» его персонажей: герои Леонардо не выжили бы в его «природе»–

ни святая Анна с семейством на высокогорной террасе, ни Мария в скалах, ни даже

Джоконда в ущельи за ее спиной.

Конечно, «чистый пейзаж» возник не вдруг и не

сразу. Можно проследить, как абстрактные «иконные горки» округлялись в холмы

Тосканы, как символические деревья о трех листах обрастали массивной кроной, а

волшебные звери обретали черты реальных животных: в символах с бесконечным объемом

стали узнаваться очертания знакомых вещей. И все же иконный фон не может

перерасти в картинный ландшафт постепенным накоплением натуралистических

уточнений. Можно сколь угодно совершенствовать оформление театральной сцены – и

все же требуется решительный сдвиг в сознании зрителей, чтобы режиссер рискнул

заменить действие драмы созерцанием самой сцены. Без качественного скачка

природа не может превратиться из фона

в фигуру картины.

Так где же именно Леонардо открывал природу?

На побережье моря, в каменоломнях и рудниках, при проектировании крепостей и

построении каналов, в опытах с грузами на наклонной плоскости или в

воображаемом путешествии на Кавказ? С одной стороны, он видит в основных

персонажах своей механики – «тяжести,

силе, движении и ударе» – формы деятельного проявления человека в мире. С

другой стороны, он всюду именует их «потенциями

природы». С одной стороны, природа – это все естественное, нетронутое людской корыстью, а с другой – она естество всякой вещи, которое яснее

всего обнаруживается и познается именно там, где от него уже мало что осталось

– в анатомической школе, мастерской, арсенале. С одной стороны, она постигается

Леонардо в картинах, с другой – в его же механике.

Скажем сразу, проникнуть в мир Леонардо может лишь тот, кто сумеет

понять и разделить его величайшую и единственную в своем роде уверенность в

том, что первая и последняя правда вещей открывается изощренному зрению.

Видеть мир глазами Леонардо – это значит признавать в его картинах форму

всецело познанного, выдавшего все свои тайны мира. Живопись – не подспорье

науки и не наглядное выражение ее результатов, но сама по себе наука, смысл

которой непереводим ни на какой иной язык. Это обязывает нас искать доступ к

«природе» Леонардо в его живописи.

«Джоконда» – парадный вход в мир Леонардо;

наверное, это не случайно так, и мы им воспользуемся. Заметим только, что этот

путь не обязательно проходит через глаза или руки моны Лизы – вещи, как Леонардо говорил о душе, недоказуемые. В мир художника можно

войти примерно так, как вошла в него сама мона Лиза – из пространства

флорентийских палаццо или художественной мастерской в раму этого

фантастического, никогда не существовавшего и тем не менее научно выверенного ландшафта,

расстилающегося за ее спиной.

Итак, забудем пока о моне Лизе. Обратим

перспективу: войдем в мир, изображенный за нею, и оглядевшись в нем, взглянем

туда, куда смотрела она на втором или третьем году века 16-го. Попытаемся

увидеть больше, чем усмотрела бедная Лиза в сумрачных глазах художника,

напряженно всматривающихся в нее. Ведь мы – в сетчатом образе Джоконды,

мерцавшем многие годы в глубине его глазного дна. В пещере, воспаленной

виденьем божественной Природы.

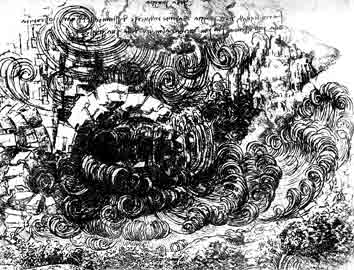

«Наподобие кружащегося

ветра, который мчится по песчаной пустой долине и в своем стремительном беге

гонит к центру все вещи, противящиеся его яростному бегу…

Не

иначе, как северный аквилон, который опрокидывает своей бурей…

Бурное море не производит столь великого рева,

когда северный аквилон вздымает его пенящимися волнами, ни Стромболи или

Монджибелло, когда серные огни, заточенные, силой прорываясь и разверзая

огромную гору, мечут в воздух камни, землю вместе с извергаемым и изрыгаемым

пламенем…

Ни

когда раскаленные недра Монджибелло, обратно извергая плохо сдерживаемую

стихию, отталкивая ее к ее области, яростно гонят вперед всякое препятствие,

становящееся на пути ее стремительного бешенства…

И увлекаемый жадным своим влечением, желая

увидеть великое множество разнообразных и странных форм, произведенных искусной

природой, блуждая среди темных скал, я подошел ко входу в большую пещеру. На мгновение остановясь перед ней пораженный, не зная, что там, изогнув

дугою свой стан и оперев усталую руку о колено, правой я затенил опущенные и

прикрытые веки.

И когда, много раз

наклоняясь то туда, то сюда, чтобы что-нибудь разглядеть там в глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая

там внутри была, пробыл я так некоторое время, внезапно два пробудились во мне чувства – страх и

желание; страх – перед грозной и темной пещерой, желание – увидеть, не было ли

какой чудесной вещи там в глубине» [2].

Среди описаний познавательной ситуации у

Леонардо нет образа, ни более взволнованного, ни более загадочного, ни более

символичного, чем этот смятенный набросок. Так, стало быть, выглядит первое

«открытие» нашей природы и первое

схождение к ее «тайникам».

Спрашивается, отчего природа, стоящая на

свету и в свете, всецело доступная, всегда открытая Леонардо в мастерской, в

арсенале, на литейном дворе, предстала ему темной

и грозной пещерой? Какому явлению «жизненного мира» Леонардо ищет и не

может найти выражения в зачине этой картины, перебирая образы смерча, урагана,

вулкана? Какому вулканическому чувству он пытается подобрать инструментовку в

ярости природных стихий? Откуда он знает, что именно эти ужасающие явления

должны таить в себе «чудесную вещь»? И почему, оставив попытки изобразить

чувства первооткрывателя природы, он просто их называет (страх и желание), удовлетворяясь предельно точным, как инструкция

режиссера актеру, живописанием его внешней позы, фиксирующим движение глаз,

наклон его тела, расположение правой и левой рук? Не умея выразить то, что он видит, Леонардо ограничивается

изображением того, как он видит.

Нам остается лишь следовать его методу –

видеть, как он видит.

Начиная с первой датированной работы –

наброска горного ландшафта в окрестностях Флоренции – и кончая грандиозными

панорамами потопа, Леонардо всюду изображал один и тот же пейзаж. «…Ни одно другое явление природы не пленяло

так духа Леонардо и не возбуждало так его фантазии, как мощное зрелище

альпийского пейзажа и как уединенные дикие места некоторых областей его родной

долины Арно. Поэтому у него исчезают в качестве декораций идиллические холмы

Тосканы и Умбрии, которые так охотно и неутомимо изображали современные ему

живописцы; как у Данте, застывший вид скал, гор и болота придает живо

выступающим изображениям людей тайну того неизвестного, недостижимого и

вечного, в котором движутся человеческие судьбы. Что именно таково намерение

Леонардо и что это не просто пристрастие, сознательное стремление к новизне,

показывает тот факт, что он описывает те же самые пейзажи, когда представляет

себя самого читателю в качестве пилигрима, странствующего в мире науки» [3].

Ольшки акцентирует внимание на

неорганическом плане пейзажа. «Человеческий дух относится к неорганической

природе совершенно иначе, чем к миру органического. Здесь все ценности

изменяются, здесь прекращаются все отношения к миру живого, и если дух хочет

подняться до самой трудной из всех абстракций, то перед ним носятся только

темные и неясные представления о недоступном исследованию прошлом».

Поль Валери, сам видевший мир как пену

вскипающего прибоя, переносит акцент на «картину

некоего зеленого кипения, неразличимого и безостановочного, некой великой

стихийной деятельности, противоположной началу человеческому, некой

однообразной массы, которой еще предстоит поглотить нас, чего-то сплетающегося

и рвущегося, дремлющего и вяжущего все новые узоры, чего-то такого, что сильнее

нас…» [4]. В пейзаже Леонардо действительно преобладает

неорганическое начало, но это не исключает образа, на котором настаивает

Валери. Прямой иллюстрацией к нему могла бы служить роспись зала Асси, где

пещера природа представлена вязью или кипеньем зеленой массы.

Структура ранних работ Леонардо отвечает

общепринятой к середине 15 века формуле портрета: человек – интерьер – пейзаж.

Но даже первые изображения мадонн отличаются повышенной активностью пейзажа. В

эрмитажной «Мадонне Литта» архитектурный фон затемнен и сфокусирован на

природе, с геральдической симметрией просвечивающей в готические проемы стены.

Даже в узком их просвете природа Леонардо необъятна: горы, изображенные на

пределе различимости, столь же отдаленны, как облака. Глубину ищет всякая

перспектива, но большая вместительность столь малого пространства не

достигалась, кажется, никем. Природа, вставленная в мир человека световой

эмблемой, с самого начала представлена безмерной.

В последующих работах культурное ограждение

человека постепенно растворяется в природе. В неоконченных «Поклонении» и «Иерониме» архитектурный интерьер сменяется экстерьером: в первом –

это руины, ступени и арки неведомо какого здания, во втором – изображение очень

далекой, едва различимой в проеме скалы, церквушки. В первом полотне природа

словно прорывается в бреши центральной перспективы, так же полуразрушенной, как

само здание; во втором архитектура, напротив, встраивается в окно, образованное

самой природой. Здесь впервые появляется намек на «пещеру». В «Джоконде» архитектурные кулисы почти

неразличимы, а в «Мадонне в скалах»

роль архитектуры принимает на себя грот – «пещера природы». В «Анне» и «Леде» культура полностью растворяется в природе, а в «Иоанне» исчезает и она – тонкий

светящийся крест, что кажется пририсованным к готовому изображению, остается

единственной вещью из мира человека.

В карандашном наброске 1473 года Леонардо дал

первый в европейском искусстве «чистый пейзаж» – изображение природы, не

служащей фоном человеческой деятельности, а сущей самой по себе. Но в некотором

смысле и последний, потому что так, как он, природу не изображал более никто.

Недаром характер пейзажа остается первым признаком леонардова почерка при

атрибуции его работ.

Таков и пейзаж «Джоконды». Борьба вздыбленных

скал, теснящих друг друга наподобие иконных горок, тем более наглядна, что

горизонт правой части картины много выше левого горизонта. Вертикали,

задаваемые каждой из этих половин, прорезают извилистые потоки, словно

сворачивающие горные отроги в гофрированные складки ущелий. Скалы выглядят как

письмена, выполненные каменными иероглифами. Такие же иероглифы окружают

«Мадонну в гроте».

Так же легко и почти незаметно гора

становится символом и в писаниях Леонардо. «…Я

видел облако в форме величайшей горы, полной раскаленных скал, так как лучи

Солнца, бывшего уже у краснеющего горизонта, окрашивали его своим цветом. И это

облако привлекало к себе все маленькие облака, вокруг него находящиеся; и большое облако не двигалось со своего места,

наоборот, оно сохраняло на своей вершине освещение Солнца вплоть до половины

второго ночи – такова была громадность его размеров; а около двух часов ночи

начался столь большой ветер, что это было изумительно и неслыханно».

От этого облака-горы – прямой путь к

описаниям Тавра. Они содержатся в знаменитых письмах неясного назначения,

адресованных Леонардо фантастическому персонажу – наместнику священного султана

Вавилонии Диодарию. Леонардо воображает, будто он послан Диодарием на Кавказ с

научной миссией – изучить ночное свечение горы Тавр, что кажется жителям Сирии

кометой. В своем научном отчете о странствии художник устанавливает прежде

всего «качество и величину горы Тавр».

«Своей великой высотой он превосходит самые высокие облака на 4 мили, считая по

прямой линии. Эта вершина видна из многих мест с Запада, освещаемая Солнцем с

его захода до трети ночи. И ее-то у вас в ясные дни мы принимали за комету. Во

мраке ночи нам кажется, что гора принимает разные очертания, то разделяясь на

две или три части, то удлиняясь, то укорачиваясь. Это происходит от облаков на

горизонте неба, которые располагаются между частью горы и Солнцем и которые

пересекают ход этих лучей; свет горы прерывается облаками, находящимися на

разных расстояниях, а потому она имеет переменные очертания своего блеска». Загадка

природы разрешена мысленной экспедицией. Но какова гора! «Тень этого хребта Тавра имеет такую высоту, что, когда в середине июня

Солнце находится на юге, тень его простирается до начала Сарматии, что

составляет 12 дней пути, а в середине декабря тень простирается до

Гиперборейских гор, что составляет месяц путешествия к северу».

Восхищение Леонардо придуманной им горой

очевидно. Он описывает Тавр как шедевр монументального искусства – обелиск,

воздвигнутый природой самой себе. Гора «полна

облаков и туманов», «молний от множества задерживающихся здесь туч», «лесов из

сосен, елей, буков», вечных снегов с хищными птицами, а выше облаков она – «голый камень, и камень этот чрезвычайно

белый». И кажется, что восточный Тавр, выглядящий на Западе кометой,

представляет здесь, на земле все силы Неба. Какую же реальность описывает

Леонардо под видом своей «горы»?

Природа Леонардо необъятна не только ввысь.

За немногими исключениями, подобными «Мадонне в гроте», она всегда изображается

с очень высокой точки зрения, в перспективе птичьего полета с приподнятой

линией горизонта – почти как на картах. «…Перспективы

живописца уводят на сотню миль по ту сторону картины». В такой грандиозной

перспективе природу изображали только на севере Европы. Но у Альтдорфера,

Брейгеля, Босха природа едина с культурой. «Битва Александра с Дарием»

Альтдорфера – самое впечатляющее изображение природы в ренессансной Европе –

рисует событие планетарного масштаба. Но это сражение не выглядит частью

природного движения стихий, напротив, кажется, что в битве людей решается

судьба не Греции, а космоса.

Природа объемлет и заключает в себе культуру только

у Леонардо. Все современные ему итальянские ландшафты изображали Аркадию –

природу, вписанную в культуру, как лес в парк. В леонардовом рисунке «Ландшафт с дождем» (другое название

«Природная катастрофа») видны едва различимый под темной грозовой тучей город,

а выше города и туч – безмятежные, светлые горные вершины. Город,

захлестываемой бурей, это локальное явление, частность, не возмущающая

спокойного величия гор. В изображении культуры как исчезающе малой части

природы Леонардо не имеет предшественников, как, впрочем, и последователей.

В панораме «Страшного суда» Микеланджело –

итальянском резюме ренессансного гуманизма – решалась и проблема природы. В

сценарии этого действия, предлагаемом автору, Аретино выражал расхожее

представление о природе, когда видел ее «сжавшейся в углу». «Я вижу ужас на лицах живых, угрожающие лики Солнца, Луны и звезд за

то, что они должны угаснуть. Я вижу жизнь, превращенную в огонь, воздух, землю

и воду. Я вижу там, в стороне, природу, в ужасе съежившуюся в своей дряхлой и

бесплодной старости. Я вижу время, высохшее от страха, дрожащее, достигшее

своего конца и опускающееся теперь на голый утес….Я вижу груду голых тел,

окрашенных различными цветами, исходящими из чистых лучей неба, где, окруженный

сонмом ангелов, восседает Христос, центр великолепия и ужаса в одно и то же

время…».

Таково классическое, активное даже в высоком Ренессансе, решение проблемы природы и культуры. Природа – часть культуры, ее момент – весьма малый, когда дело доходит до выяснения последней истины. «Страшный суд» изображался на западной стене храма: верующий видел его перед выходом, при возвращении в мир. Серафимы трубили в трубы, возвещая конец времени, а слева сверху другие ангелы сворачивали небосвод со светилами в свиток – вот место вашей «природы». Достаточно, поиграли, а теперь разберемся, кто есть кто. На протяжении тысячелетия никто не сомневался, что так оно и будет. Или, точнее, так всегда есть.

Леонардо видел эти изображения, видел и

потолок Сикстинской капеллы, но смысловое завершение мира представлял себе в

виде природной катастрофы, а не Страшного суда. Не природа сворачивается

культурой, а культура природой – так выглядит справедливость в мире его науки.

Так он и рекомендует ее изображать.

Описание Тавра в «Письмах с Востока» – только

прелюдия. Главная цель сообщения с Кавказа – рассказать о разразившейся там

катастрофе. «Новое бедствие, которое приключилось

в наших северных странах, и которое, я уверен, потрясет не только тебя, но и

весь мир, будет тебе последовательно рассказано, с показанием сначала

следствия, а затем причины». «…Я не думаю, что когда-либо, после того, как

стихии, разъединившись, упразднили великий хаос, что когда-либо они объединяли

свою силу, более того, свое бешенство, для таких великих бед людям». Далее

следует детальное описание «бешенства», учиненного человеку объединенными

силами стихий.

Письма с Востока остались незаконченными, а

назначение их – неясным. Согласно их замыслу, один из героев действия –

«пророк» – «показывает, что это

разрушение произошло в соответствии с его предначертаниями». «Пророчествами»

Леонардо мы уже занимались, так что заметим, что прямым продолжением и

завершением этих фантастических посланий служат многочисленные места из

«Трактата о живописи» – проекты ненаписанных картин с изображением наводнений.

Только потоп этих проектов – это уже не локальная, а всемирная катастрофа:

гибель «многочисленных земель с народами».

Как в описаниях битв, на первый план выходит

природа – история разыгрывается в просветах и «в недрах» бушующей стихии. В ее

стягивающихся проемах – и гибнущие народы, и мифические боги, и тучи птиц, и

отдельные люди, в ужасе лишающие жизни себя и своих детей. Художник не устает

уточнять детали «жестокого мученья,

созданного человеческому роду Божьим гневом», отмечая в соударяющихся

волнах равенство угла падения углу отражения или возрастание скорости винтового

движения с приближением к центрам водоворотов. День гнева Леонардо видел так

ясно, что постиг его смертоносную геометрию.

Схожие виденья были и у Дюрера – крупнейшего

художника северного Ренессанса, самого близкого Леонардо по научным

устремлениям. «В 1525 году, после Троицы,

ночью, между средой и четвергом, я видел во сне, как хлынуло с неба множество

воды. И первый поток коснулся земли в 4 милях от меня, с великой силой и

чрезвычайным шумом, и расплескался и затопил всю землю. Увидев это, я так

сильно испугался, что проснулся от этого раньше, нежели хлынул еще поток. И

первый поток был очень обилен, и часть его упала вдали, часть ближе. И вода

низвергалась с такой высоты, что казалось, что она течет медленно. Но как

только первый поток коснулся земли и вода стала приближаться ко мне, она стала

падать с такой быстротой, ветром и бурлением, что я сильно испугался, я дрожал

всем телом и долго не мог успокоиться. И когда я встал утром, я нарисовал все

это наверху. Боже, обрати все к лучшему».

Как и у Леонардо, бедствие описывается с научной тщательностью: таковы точное указание времени действия, сообщение о «4 милях» или о кажущейся медленности низвержения воды. Однако зарисовка потопа – несколько акварельных пятен, расплывающихся у горизонта бесконечной равнины – кажется детски простодушной в сравнении с изощренной сценографией Леонардо. Да и тональность сообщения выглядит совершенно иной.

Дюреров потоп навеян его графическим «Апокалипсисом», а также присущим ему всегда страхом божьим. Но чем вызваны научно выверенные фантасмагории Леонардо? Почему он, фанатик опыта, пытается все более точно изобразить реальность, превосходящую всякий возможный опыт? Описание облака-горы – это наблюдение. Но исследование Тавра – это уже фантазм, для закрепления коего он пишет письма самому себе. А описание гибели мира и вовсе абсурдно, поскольку она исключает свидетелей. Так почему же его, гениального «изобретателя новых вещей», обуревают виденья всеобщего краха мира и «освобождения элементов» вещей? Какую реальность он постигал, сворачивая видимый космос в изначальные вихри, заново смешивая твердь с хлябью в изысканных спиралях? Или о чем намеревался предупредить?

Истоки идеи потопа видят в геологических

штудиях художника. В библейском сказании Леонардо сомневается по многим

причинам. Однако он не исключает возможности потопа в грядущем. Напротив,

уразумение общего хода земных процессов – установление гравитационного

равновесия стихий за счет грядущего разрушения гор (аналог нашего закона

возрастания энтропии) – делает эту возможность весьма вероятной. И все же вывод

о неизбежности светопреставления заключает в себе столько промежуточных

допущений, что едва ли является логически неизбежным. Необходимость потопа

коренится в живом леонардовом опыте

мира. Так, как Леонардо живописал природу, пишут автопортреты.

Сочувствовал ли он ее жертвам? На этот вопрос

отвечают его «Пророчества», прочащие человеку возмездие (см. «Звезда Леонардо»).

И ясно, что зрелище триумфа природы – торжествующей силы, размеренной

величественными законами механики, – не может его, как инженера, не восхищать.

Мы не знаем пока, какой именно пласт

всегдашней реальности оформился у Леонардо в образе природы. Но видим, что

общение с ней становится у него основой эмоциональной жизни, а сама природа

занимает в его жизненном мире место, какое у Аретино в сценарии «Страшного

суда» занимал Христос – «центр

великолепия и ужаса одновременно». С нею Леонардо разговаривал так, как его

современники еще говорили с Богом. Природа, из фона мира становящаяся его единственной фигурой, затопляющей воображение и сознание человека, – вот

основная научная интуиция Леонардо, внушаемая нам его живописью.

Так что же представляет

собой живопись Леонардо? При ответе

на этот вопрос трудно обойтись без ссылок на причуды природы. Волей случая,

уникального стечения обстоятельств, возник человек настолько могучей и

всесторонней одаренности, что даже в эпоху, о какой сказано, что она нуждалась

в титанах, в самой высокой и напряженной точке этой эпохи, среди дел

человеческих не обнаружилось такого, где он смог бы выразить себя сполна.

Очень скоро он почувствовал

непригодность для этого обычной живописи: побег художника из Флоренции в

инженерный Милан был по сути разрывом с ней, и , возможно, он стал бы

окончательным, если бы при дворе миланского герцога он нашел то, что искал –

применение своего инженерного гения. Немощь своего искусства он ощутил весьма

наглядным и убедительным образом – не смог закончить две заказные и очень

престижные работы: «Святого Иеронима» и «Поклонения младенцу». В этом смысле

обе они, при всей их несхожести, – ключевые для понимания трагедии его

искусства: здесь он впервые не может

выразить того, что хотел бы выразить,

ощутив невидимый плотный предел. Предел – чему?

Мало обращают внимание на

драматизм обоих полотен. Что общего у страждущего, истерзанного, исполненного

откровенного отчаянья старика с историческим Иеронимом – богословом, давшим

средневековью латинскую Библию? Почему образец учености выглядит Иовом? И

почему его самоистязание переходит в львиный рык прирученной было природы [5]? Почему

благоговение перед Богом-младенцем в «Поклонении перерастает» в великое волнение,

чрезвычайное происшествие, едва ли в бедствие, «потрясающее все народы»? Будто не Богородица, а боярыня Морозова

попала в центр священнодействия. Замысел обеих работ столь же оригинален, сколь

безнадежно темен. Никто не знает, что

Леонардо намеревался ими сказать. Наверное, нечто неожиданное для заказчиков

полотен, а может, и такое, что искусством вообще нельзя сказать. Ведь ясно, что

для завершения картин художнику недоставало отнюдь не технической сноровки.

Все человечество собрано

здесь – в самом универсальном и эпическом по замыслу произведении 30-летнего

мастера – но уже вне интегральных, символических форм иконописи. Оно обуреваемо

движением беспокойных и смутных сил, отчасти собираемых волнами или спиралями,

но не находящих равновесия в целом. Движение не разрешается в центре картины,

куда оно направляется. Жесты и позы «народов», собранных на поклонение,

выражают волнение, сомнение и даже, пожалуй, возмущение, но никак не умиление и

взыскуемое умиротворение. Предполагаемая точка покоя картины – Мадонна с

младенцем – остается изолированной от действия: если она и излучает благость,

то бессильную, локальную.

«Поклонение» впервые сводит

предзаданный Леонардо-художнику мир, означенный Мадонной, с новым, волнующим

Леонардо-мыслителя, миром, переполняющим его опыт. Новый мир вопрошает, старый

– отвечает. Спрашивается, остается ли Мадонна смысловым центром мира? Воплощает

ли она единство бесконечной множественности вещей, взволнованной до самых

оснований? Леонардо словно решает задачу на поиск центра тяжести мира, каковой, как мы видели в науке-живописи,

отождествляется с его душой.

Картина осталась

незавершенной. Поклонение не состоялось: мир сил, открываемый наукой Леонардо,

не может склониться перед миром символических форм, предзаданных его искусству.

Жестко выписанные, будто вырезанные из жести, деревья подмалевка придают

поклонению особо призрачный, фантасмагорический оттенок видения. Мы словно на

репетиции спектакля, какой заведомо не может состояться.

В «Поклонении» и в

«Иерониме» впервые сошлись в открытой схватке искусство Леонардо и его наука.

Искусство не выдержало напора науки – полотна не удалось завершить.

В последующих работах

художник овладевает собой, более осмотрительно пользуется «натурой» и больше не

срывается в «науку» так откровенно. Но эти работы – вершина натуралистической

экспрессии – предельно «научны». Леонардо полностью отвергает традиционные

формы раскрытия смысла, намереваясь заменить их какими-то новыми – выговорить

свой опыт языком обнаженного мускула и говорящего жеста.

Как вопрошающие, эти картины

дополняют друг друга, но «Иероним» более откровенен. Это образ знания, в каком

мы вправе видеть духовный автопортрет раннего, мятежного Леонардо.

Очень рано Леонардо увидел,

что люди, в том числе флорентийские интеллектуалы, занимаются чем-то не тем:

ломают комедию, валяют дурака – он именно увидел

это изощренным глазом художника, специализированного на «нечеловеческой

наблюдательности». Увидел, и

отказался играть в эти – изображенные Босхом – игры, а начал искать себе другое

дело, какое способны оценить величайшие, первые люди Италии, видящие эту

всесветную суету, но, в отличие от него, обладающие властью. В злодеях вроде

Лодовико Сфорца или Борджиа его могло привлекать презрение цезарей к

обыкновенным человеческим установлениям, каковых он не мог разделять хотя бы

как первоклассный художник. Леонардо искал понимания у людей, рвущихся к власти

над Италией и Европой. Они представляли темную силу, он – свет знания. Он лучше их понимал, насколько они нуждаются в

технике. Но в том, что знание – это реальная сила, пророки нашей науки сумеют

убедить властителей только через столетия.

У власть имущих он искал

силу, способную реализовать его грандиозные замыслы по части «другого

искусства». Искусства воздвигнуть себе памятник, «наполнить вселенную изумлением» не живописью, так «летящим

человеком», чудовищными машинами, фантастическим мостом через Босфор или

исполинским «Конем». Вся дальнейшая живопись Леонардо – это, по верному слову

Алпатова, «боковые ветви, «отходы

производства», посвященного чему-то другому».

Первыми незавершенными

работами Леонардо отрекся от «простого,

ясного и жизненного флорентийского искусства». Его возвращение к живописи

на миланской чужбине знаменует «Мадонна в гроте» – первое законченное, по мнению искусствоведов, произведение

европейской классики. Это произведение программное – устанавливающее форму

компромисса между леонардовыми наукой и искусством. Вся режиссура этой мистерии

показывает, что тайна мира незрима и что она находится вне Мадонны: это тайна уже

не культуры, а пещеры природы.

Смысловым центром картины Мадонна уже не будет ни в одной из последующих работ.

Основное направление

художественной эволюции Леонардо проще всего проследить на однофигурных и

потому легче читаемых картинах: «Джиневра»

→ «Цецилия» → «Джоконда» → «Леда» → «Иоанн Креститель». Кажется, будто их

разделяют столетия, а не этапы жизни одного художника. Словно Леонардо, как

пролог к новоевропейской драме живописи, сам ее завершил

Едва выступающий из коричнево-красной мглы, самосветящийся,

полный, женоподобный, с роскошными кудрями, расплывающийся в подмигивающей

улыбке, этот человек одной рукой придерживает крест, а другой указывает вверх –

на манер жеста из первого варианта «Анны». Так будут изображать козлоногих

предводителей языческих мистерий. Там, куда указывает Иоанн, совершенная

пустота – об этом говорит его откровенно двусмысленная, уже ничем не

сдерживаемая, «улыбка». «Путь вверх и

вниз – один путь» – должно говорить отождествление Крестителя с

Дионисом. В традиции, исходящей из

Леонардо, такая картина логически должна быть последней. Она выводит в

пространство постистории и постмодерна.

Возрастает вызывающая

загадочность его многофигурных композиций. Какую тайну очерчивают или осязают –

загадывают зрителю – руки всех персонажей «Мадонны в гроте»? Или что означает

Богоматерь, скульптурно громоздящаяся на колени святой Анны, чтобы принять на

свои колени Христа, заключающего в объятья ягненка? Откуда игра в тайнодействие

у человека, для которого в христианстве не оставалось никаких тайн? В картинах Леонардо,

исповедовавшего суровую сознательность творчества, нет ничего лишнего. Откуда

же эта многозначительность, намекающая на неразрешимую загадку – на

существование чего-то, что никакая картина не может вместить? «Основа леонардовой классики, – резюмировал

Эфрос, – темная сложность идеи в ясной

наглядности формы». Это удивительная формула: как может быть ясной форма

темного смысла?

Из всего, что мы узнали о

науке-живописи Леонардо, следует, что ключ к его картинам нужно искать скорее в

его механике, чем в гуманистической символике или в неких имманентных законах

живописи.

Что такое для него композиция? Прежде всего равновесие, понимаемое совершенно

буквально – механически. «Изобретение» Леонардо трактовал как придание искусственному построению естественности.

Форму целого он заимствовал у природы. В композиции столько «центров», сколько

фигур и столько «рычагов» или «весов», сколько различных движений они

совершают. Уравновешивание сводится к установлению общего центра картины или к

поиску форм ее механической устойчивости. В классической картине уравновешены

все центры.

Возьмем самую

«классическую», математически выверенную работу Леонардо – его «Тайную

вечерю». Что чаще всего привлекает в ней внимание искусствоведов?

Прежде всего тот замечательный факт, что о ней можно долго рассказывать,

озвучивая немую речь ее персонажей. «Один из вас предаст меня» – начинает

Христос. «Не может быть!» – восклицает один. «Нет, не я, только не я!» –

уточняет другой. «Ужас, о ужас…» – шепчет третий. «Кто?!» – кричит четвертый, и

так далее, до двенадцатого. Жанровая выразительность этой апостольской речи

занимает внимание настолько, что часто забывают спросить: а что же говорит

фреска в целом? Только ли о величайшем мастерстве и зоркости автора?

Не только до Леонардо, но и

после него «Вечеря» разрабатывала, подобно новозаветной «Троице», образ

сплочения людей перед лицом грядущей искупительной жертвы. Вот этот-то сюжет и

использовал Леонардо для живописания предательства и превратил его, подобно

историям из жанра «Басен», в картину распадающейся на наших глазах

целокупности. Дал цельный образ разрушаемой целости. Центральная картина

новоевропейской классики изображает удар

– ту основную форму механического действия, изучением которой формируется новая

физика.

Апостолы потрясены как ветви

дерева, по стволу которого внезапно ударил топор. Взволнованы как волны,

раздавшиеся в месте падения камня, отражающиеся от стен тесного пространства и

вновь смыкающиеся над образовавшейся аристотелевой пустотой. Волны

отраженного удара смыкают апостолов в триады, их руки безвольно вытягиваются

этим общим движением, как водоросли в воде. Апостолы служат таким же

обнаружением невидимого движения, таким же «пробным телом», как леонардовы

зерна проса в бурлящей воле. Они показывают, сколь различно запечатлевается

удар в разных формах целого, оставаясь единым. «Вечеря» – это

естественнонаучно-точное изображение удара, какой Леонардо видел повсюду и

пытался, опережая Декарта, постичь. Начиная с некоторых пор, художник открывал

заказчикам – на предмет поклонения – природу вместо культуры.

Замечательно, что он, по

свидетельству современников, так и не закончил лиц главных фигур изображенного

действия – Христа и Иуды. Гете по этому поводу проницательно заметил: увы,

стоило ли вообще браться за изображение понятий?

Леонардо должен был отнестись к такой постановке вопроса менее хладнокровно.

Единственное оправдание, приемлемое для него – отсутствие таковых в природе.

Черное и белое выпадают из цветов природной палитры. И если белое расщепляется

«Вечерей» на 12 «цветных сирот», если тема удара, взорванного покоя, проводится

на 12 регистрах, то самые высокая и низкая ноты невидимы и неслышны. Весь

спектр человека известен, неясно только, что значат в его мире свет и тьма.

Леонардо не даются родовые определения человека [7].

Это единственная из картин

Леонардо, коей пространство идеально выверено центральной перспективой как

подчеркнуто симметричное математическое тело. Даже окна на задней стене

перспективного ящика служат расчленению пространства, а не вовлечению в него

природы: противопоставленная апостолам, она безмятежно светла. Природа человека

раскрывается в декартовых координатах.

Или возьмем сюжетный антипод

«Вечери» – тоже многофигурную картину, «Битву при Ангиари». Ее

исключительное композиционное совершенство тоже достигается механической

проработкой сюжета. Решение ищется в сложении разно- и противонаправленных

механических сил – в определении центра тяжести смерча, взвихренного шара тел,

сцепившихся в смертельной схватке. Силовая ось этой сложной композиционной

фигуры – древко знамени. Но содержание этого действия – «самого зверского из безумств» - не выходит за пределы «всеобщей

механики»: тот же в точности смысл можно увидеть в огнедышащем жерле вулкана –

не изменится даже освещение, ибо свет источается изнутри, как жар в просветах

клокочущей лавы. Взятая в своих силовых линиях, эта схватка кентавров (людей,

перерастающих в коней) структурно неотличима от леонардовых изображений

торжества природы при гибели мира. Раскручиваются те же апокалиптические

спирали, раскрывается та же геометрия безумия и смерти. То же зияние

разверзающегося хаоса – действие пустоты,

центростремительной воронки, засасывающей культуру в природу. Став «фигурой»

природы, битва уже не нуждается в каком-либо «фоне» и, следовательно, в

перспективе.

Одновременно с «Битвой при

Ангиари» Леонардо писал «Джоконду» и, значит, это в ее улыбку он переводил гримасу космических сражений, подобно тому как двухполюсник

декартова пера будет переводить мышление в протяжение. Ведь улыбка эта, как

поведал Вазари, искусственна. Это форма меланхолии, насильственно преображенная – сначала музыкантами и шутами, а затем

знатоками Леонардо – в общеевропейское культурное таинство.

Вернемся к парадному входу в мир Леонардо – к Джоконде – и попытаемся все же прочесть ее тайные мысли. В этом мире все вещи видят друг друга – тем и определяется его связность. В частности, «то лицо, которое на картине смотрит прямо на художника, его делающего, всегда смотрит на тех, которые его видят». Естественно поэтому спросить, что видит мона Лиза? Пейзаж, расстилающийся за ее спиной, она не видит. Если бы она обернулась, то улыбка, пожалуй, сошла бы с ее губ.

Когда-то мона Лиза видела Леонардо, потом – столетиями – королей и

придворную челядь, а нынче – народы всех стран и частей света; теперь она видит

вас, и вам трудно избавиться от ощущения, что она видит вас «насквозь». Это

стеснительное чувство стеклянности вызывает понятный протест, уже оформленный

от вашего имени наиболее запальчивыми искусствоведами.

Мало того, что она вас видит

– о всякой вещи она знает больше, чем вы – таково чувство, внушаемое ее

взглядом. Что же она знает или видит такого, что неведомо вам? Вопрос,

разумеется, риторический. Мона Лиза не может знать больше (или меньше), чем

Леонардо да Винчи, она смотрит на вас его

глазами, и это его улыбка

блуждает у нее на губах.

К такому выводу и пришли в

начале прошлого века Мережковский с Волынским. Одну и ту же улыбку, замечает

Мережковский, мы находим всюду у зрелого Леонардо – на устах святой Анны, распутницы Леды, пророка Иоанна. Она

наметилась уже «у Фомы Неверного,

вкладывающего руку в язвы Господа, в изваянии Вероккио, для которого служил

образцом молодой Леонардо, и у прародительницы Евы перед древом познания в

первой картине художника, и во многих других женских лицах, которые писал,

рисовал и лепил Леонардо, еще не зная моны Лизы». «В зеркале женской

прелести» он отразил себя – на этом наблюдении Мережковский построил эффектное

завершение главы, где молодой ученик художника – Джованни – наблюдает создание

шедевра: «И как будто убаюканная музыкой,

огражденная тишиной от действительной жизни – ясная, чуждая всему, кроме воли

художника, мона Лиза смотрела ему прямо в глаза с улыбкой, полной тайны, как

чистая вода, совершенно прозрачная, но такая глубокая, что сколько бы взор ни

погружался в нее, как бы ни испытывал, дна не увидать – с его же собственной

улыбкой. И Джованни казалось, что теперь Леонардо и мона Лиза подобны двум

зеркалам, которые, отражаясь друг в друге, углубляются до бесконечности» [8].

Такое объяснение

«таинственной связи» художника с моделью поглубже, чем плоская психологизация

адюльтера. Прямое ему подтверждение можно найти в «первом начале» науки

живописи – двоице зеркал, противостоящих друг другу (см. «Координаты Леонардо»).

Оно настолько естественно, что непонятным становится другое: почему им

пренебрегали раньше. Но если это так, и Джоконда – по слову Волынского – «оборотень, женский двойник Леонардо»,

то чувство, какое беспокоит нас под ее взглядом, вызвано лишь тем, что мы

оказываемся в слепящем фокусе леонардовой истины. «Точка зрения» Джоконды на

нас – это точка зрения леонардовой науки.

Многое в культурной истории

«Джоконды» станет более понятным, если учесть, что «в ее лице» происходит

поклонение европейской культуры европейской науке. «Джоконда» – человечески

проникновенный образ знания, облик Музы, освящающей картезианскую мудрость.

Одно несомненно в этой

картезианской улыбке – ее ирония. Она столь же очевидна, сколь и органическая

неспособность современного человека принять ее на свой счет. Так улыбаются лишь

мыслям, недоступным собеседнику. «Джоконда» – это дистанция, это

непроницаемость познающего духа, сродная самодостаточности классического атома.

Он полагает вокруг себя пустоту – покуда не столкнется с другим атомом.

Впрочем, улыбка Джоконды

древнее. Тезис «Мона Лиза – двойник Леонардо» выражает лишь половину истины,

поскольку относится лишь к половине изображения. Художника отражает вся

картина, а не только ее центральная «фигура» – с ее «недоказуемым» взглядом.

Мы видели, что картина

состоит из двух очень разных частей: фигуры

человека на фоне природы и что эти

части дополняют друг друга. Мы не знаем, на каком фоне Леонардо увидел

Джоконду, но явно не на том, на котором ее представил. Фигуру он, несомненно,

открыл, но фон – изобрел. И, как мы теперь знаем, природный фон картин занимал

Леонардо отнюдь не меньше, чем их фигуры. Не мону Лизу разгадывал он, а

природу.

Мнение о контрастности фигуры

и фона «Джоконды» теперь общепринято. Но как воспринимается в цельном

впечатлении их единство? Если всмотреться, пытаясь воспринять фигуру с фоном

совместно, то начинает казаться, будто передняя часть картины превращается в верхнюю (торс), а задняя – в нижнюю (тулово) части существа, в

очертаниях коего просматривается подобие лежащего Сфинкса. Вот почему у

Джоконды так поджаты руки.

Не только нынешний высоко

просвещенный, но и ренессансный человек не поверит в реальность изображенного

существа, если к торсу женщины приставить тело львицы или большой рыбы. Но

образ того же существа станет правдоподобней, если особь зверя, служащего

человеку опорой, заменить обобщенным телом «природы». Если вправить ясный и

отчетливый образ человека в смутное тело природы.

Не в том ли разгадка

общеевропейского идолопоклонства перед «Джокондой»? Существо, исполняющее

функцию идола, должно иметь структуру идола. Достаточно «приставить» друг к

другу части или планы картины так, как они – словно «базис» с «надстройкой» –

объединяются в нашем подсознании, чтобы узнать в моне Лизе древнейший символ

человека-животного, человека – лица природы. Вот причина, или одна из причин,

ее магического воздействия. «Джоконда» противопоставляет мифу человекобога миф человекоприроды. Вот эту-то химеру и пытался Леонардо постичь в

своей науке – а постиг в живописи.

На сфинксах, забытых богом на берегах Невы, играет «углами скул пустыни» та же улыбка, что заблудилась на губах Джоконды. Леонардо

– не столь творец нового, сколь реставратор древнего мифа о человеке.

«Джоконда» возрождает архетип огромной обобщающей силы, несущий языческое

мироощущение.

Платон изгоняет из Пещеры – из вещной тьмы к

свету оному духовных статуй, а Леонардо, напротив, склоняется над той же

«пещерой» – над смертной плотью мира: нет ли какой чудесной вещи в ее глубине?

Оба отвергают блаженную одномерность «последнего человека», но если один вопрошает «высь» световой координаты, то другой

влечется к таинственным темным «далям», предвещающим глубины бэконовских

тайников. Это пока еще не подземелья планеты, но глубины визуальной культуры –

центральной перспективы, размещающей сокровенности неба здесь, на земле. Но

если ныне мы видим в горючем машин, нефти или угле превращенную энергию Солнца,

то это виденье наколдовано, вызвано из глубин перспективной пещеры Леонардо. И

чтобы увидеть действительный источник движенья машин, требуется новое обращение

перспективы.

Леонардо строил сокровищницу природы как

альтернативу храму. Его природа – это христианский храм в обратной, инверсной

относительно средневековой культуры, перспективе. Это обратная проекция

накопленного в нем духовных сокровищ, где место алтаря занимает «пещера»,

иконостаса – Тавр, а литургии – наука-живопись.

Леонардо открывал новую культуру в облике незримой дотоле природы. Перед нами обратная задача – увидеть в нашей «природе» образ этой культуры.