Вячеслав

Шевченко. СИМВОЛИКА МЕХАНИКИ.

Аннотация. Законы классической механики опираются на образы,

по семантической силе близкие символам.

Что движет планеты? Любовь, полагал Данте. Но нынче и школьник знает, что их вращение – интегральный результат противоборства двух сил, действующих на планету совместно: инерции и гравитации. Если бы на планету действовала только сила инерции, действующая по касательной к орбите, то планета улетела бы куда-то в мировое пространство. Если бы, напротив, на нее влияла только сила гравитации, то планета ринулась бы к Солнцу. Складываясь каждое мгновение, эти силы сообща понуждают планету к вращению. Так установил Ньютон в «Началах натуральной философии», пожиная плоды многовековых исканий научной мысли, и физики могут сомневаться в чем угодно, но только не в этом установлении.

Итак, гравитация и инерция – две фундаментальные «силы», необходимые и достаточные для объяснения движения планет, а заодно и всего универсума механического опыта.

Что такое инерция, окончательно установлено

«первым законом природы» Ньютона, который называют также «принципом инерции». «Всякое тело продолжает сохранять свое

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, поскольку оно не

принуждается приложенными силами изменять это состояние». Сила,

обеспечивающая такое поведение «всякого тела», называется инерцией или врожденной силой

материи. Смысл ее разъясняется «Определением

3». Врожденная сила материи есть присущая

ей способность сопротивления, с помощью которой всякое отдельно взятое тело,

поскольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя или

равномерного прямолинейного движения». Ньютон добавляет: «Из-за инерции материи … всякое тело лишь с

трудом выводится из состояния покоя или движения. Поэтому «врожденная сила»

могла бы быть весьма вразумительно названа «силой инерции»».

Следовательно, «инерция» – это новое имя для «врожденной», «естественной», «природной» силы материи. Врожденные силы необходимо отличать от «приложенных» – приложенных прежде всего со стороны человека. Все тела Вселенной сами собой движутся или покоятся– «по инерции». Чтобы камень равномерно и прямолинейно перемещался в пустоте, не нужно никакой внешней силы. А вот чтобы изменить его движение, нужно приложить усилие. Какое именно, устанавливает «второй закон природы» Ньютона – пропорциональное массе этого тела.

Вся прежняя физика строго различала естественные и насильственные движения, которые отграничивали природу от мира человека. Первые были предметом физики, вторые – механики. Естественными были круговые, равномерные и вечные движения небес, не требующие применения внешней силы. Им и соответствовала наша «инерция». Насильственными были прямолинейные движения; в замкнутой Вселенной они могли быть только конечными.

«Инерция» – это понятие, какого не знала прежняя физика, поэтому Ньютон его разъясняет. «Гравитация», или просто «тяжесть» – это, напротив, исконная тема всякого учения о природе. «Закон всемирного тяготения» Ньютона гласит, что сила взаимного притяжения между двумя телами пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Но этим устанавливается лишь мера, а не понятие гравитации. Новая концепция физических сил относит ее не к «врожденным», а к «прилагаемым» силам. В паре сил, движущих планеты, одна является «врожденной», а другая – «приложенной». Планете врождено стремление улететь от Солнца и, чтобы этого не случилось, светилу приходится постоянно применять к ней насилие.

Почему камень падает на землю?

«Симпличио: Причина этого явления общеизвестна, и всякий знает,

что это тяжесть.

Сальвиати: Вы ошибаетесь, синьор Симпличио, вы

должны были бы сказать – всякий знает, что это называется тяжестью, но я вас

спрашиваю не о названии, а о сущности вещи; об этой сущности вы знаете не

больше, чем о сущности того, что движет звезды…

Мы не знаем ничего, за исключением, как я сказал, названия, которое для данного специального случая известно как «тяжесть», тогда как для другого имеется более общий термин – «приложенная сила», или же принимаются «информирующие» или «ассистирующие» интеллигенции, и для бесконечного множества других движений выставляется причиной «природа».

Эта сценка из «Диалогов» Галилея не оставляет сомнения, как именно Галилей, доживи он до ньютоновых «Начал», воспринял бы «закон тяготения»: «приложенные силы» он относит к тому же разряду, что и ангельские. Не менее язвительны замечания Декарта. Что значит, что одно материальное тело «притягивает» другое? «Чтобы это понять, надо не только предположить, что каждая частица материи одушевлена, и даже то, что в ней имеется большое количество различных душ, друг друга не стесняющих, но и то, что эти души материальных частичек одарены сознанием и что они воистину божественны, дабы они могли без всякого посредства знать, что происходит в весьма удаленных от них местах, и оказать там свое действие» [1].

Принцип тяготения, узаконенный Ньютоном, не принимали многие – едва ли не все ученые европейского «континента». Неудовлетворенность им много раз высказывал Лейбниц. Гюйгенс выражал сожаления Ньютону, отдавшего столько сил вычислениям, вдохновленным совершенно нелепым принципом. Загадочность гравитации, ее чужеродность новой механике прекрасно сознавал и сам Ньютон. Именно вопрос о физической природе тяготения он отразил словами, ставшими позднее боевым девизом классической физики: «Гипотез не измышляю!». Однако в другом, более доверительном контексте, в письме к Бентли, Ньютон выражался более осторожно: «Иногда Вы говорите о притяжении как о главном и неотъемлемом качестве материи. Я прошу Вас не приписывать мне это понятие, так как я не претендую на знание причины притяжения и мне требуется еще время, чтобы подумать» [2].

Но причины тяготения не указал ни Ньютон, ни кто-либо иной из физиков. С этим смирились, а затем свыклись, и только физики калибра Эйнштейна по-прежнему решаются называть дальнодействие явлением «мистическим».

Тем временем функции гравитации в современной картине мира несравненно расширились. Гравитация не только движет планеты – она порождает свет. Вот справка из «Энергии Вселенной» Ф. Дайсона: «Любая масса, распыленная в космическом пространстве, обладает энергией гравитации, которая может быть освобождена или превращена в тепло и свет при уплотнении массы. Для любых значительных количеств массы эта форма энергии – преобладающая. Направление потока превращений во Вселенной задается, главным образом, свойствами гравитации: прежде всего тем, что она преобладает в космосе количественно, а кроме того тем, что гравитация является высшей формой энергии. Высшей, ибо она обладает нулевой энтропией» [3].

Казалось бы, достаточно взять камень в руку, чтобы ощутить эту мироустроительную силу в себе. Но нет, мы не воспринимаем ее в камне. Мы ощущаем в нем качество самого камня, а не свидетельство его невидимой связи с Землей. Взгляда на любой предмет, на его размер и фактуру, достаточно, чтобы примериться к его персональной тяжести.

Поэтому мы навсегда потеряны для науки. Ибо человека, рожденного для физики, наличие гравитации в вещах должно приводить в непреходящее изумление, не убывающее, а скорее возрастающее от вразумлений. Многие популярные введения в естествознание начинаются с попытки внушить подобное чувство читателю. Так, авторы трехтомной «Физики для любознательных» предлагают посвящаемому взять в руки любой тяжелый предмет и, далее, попытаться вообразить, как от этого предмета до центра Земли протянута невидимая пружина, которая растягивается при подъеме предмета и сжимается при движении вниз. Так действие гравитации должно стать вполне наглядным и, стало быть, внятным. Хотя никакие усилия великих умов, направленные на построение подобного механизма гравитации – сопряжением невидимых микро-пружин, упругих микро-нитей или микро-шестерен – не увенчались успехом. Дальнодействие не сводимо к близкодействию. Это, конечно, удивительно. Но не менее загадочно то, что в мысленном эксперименте по усмотрению тяжести тела нам предлагают вообразить это тело пустым.

Замечательно и то, как долго «человек разумный» не замечал «загадки гравитации». Он всегда знал, что мир полон всевозможных энергий. Многих из них, поразившую его воображение, он возвел в ранг божества. Но в сонмах богов, порожденных всеми народами, этнологи не обнаружили бога гравитации. Силу, движущую мирами, мифотворцы как-то просмотрели.

Приоритет ее открытия принадлежит, разумеется, грекам, а первенство в систематическом ее изучении – самому Аристотелю. «О тяжелом и легком в абсолютном смысле нашими предшественниками не сказано ничего, но лишь о тяжелом и легком относительно другого, ибо они не говорят «что есть тяжелое» и «что есть легкое», но лишь «что тяжелее» и «что легче» среди имеющих тяжесть». Тяжесть измеряли, но не понимали.

Не устраивает его и объяснение платонова «Тимея»: «более тяжелое» – как состоящее из большего числа тождественных частей, «более легкое» – из меньшего…». Эта концепция, узаконенная впоследствии Ньютоном, отвергается Аристотелем двумя аргументами: опытным и логическим. Первый состоит в том, что если бы Платон был прав, то тела разной тяжести падали бы с одной скоростью, но опыт учит обратному. (Опыт учит именно этому, но только после прозрений Галилея). Логическое же возражение состоит в том, что проблема тяжести тел тут подменяется проблемой их полноты – не менее тяжкой.

Сам Аристотель выводил тяжесть из геометрии Вселенной. «Таким образом, в абсолютном смысле мы называем легким то, что движется к верху и к внешнему краю, тяжелым – то, что к абсолютному низу и центру, а легким по отношению к другому или более легким – то из двух равных по объему тяжелых тел, которое при естественном падении вниз опережается другим». Или более сжатая формула: «Тяжелым пусть будет то, что по природе (то есть без насилия) движется к центру, легким – то, что от центра…» [4]. Тут понятия центра и границы более фундаментальны, чем понятия тяжести и легкости. «…То, что тяжелое и легкое составляют двоицу, разумно, ибо и мест тоже два: центр и периферия».

Решение Платона было еще

более общим: не геометрическим, а чисто логическим. «Но одно остается верным для всех случаев: стремление каждой вещи к

своему роду есть то, что делает ее тяжелой, а направление, к которому она

устремляется, есть низ». Тяжесть, как и сама геометрия Вселенной,

дедуцируется из родовидовых отношений. Подобную общность Аристотель искал в

понятии формы. Неправоту Платона (подобное стремится к подобному) он усматривал

из мысленного эксперимента. «…Если Землю

переместить туда, где сейчас Луна, то каждая из ее частей будет двигаться не к

ней самой, а туда же, куда и теперь», то есть к центру Вселенной. И потому

выдвигал не менее общий довод от «силы формы». «…Движение каждого тела в его собственное место есть движение к его

собственной форме» [5].

Несмотря на эти разногласия, Аристотеля объединяет с учителем одно убеждение: тело само по себе ничего не весит, а обретает тяжесть и легкость, только оказавшись не на своем «естественном месте», то есть нарушая естественный распорядок вещей. Еще Тарталья писал в «Новой науке» (1537 г.): «Признано, что никакое тело не имеет тяжести, находясь само в себе… то есть вода в воде, вино в вине, масло в масле, воздух в воздухе не имеют никакой тяжести». Гора, таким образом, ничего не весит – а вес получает камень, оторванный от горы. Так думали еще Кардано, Бруно и даже Галилей.

Схоластика рассматривала тяжесть

как стремление всех частей мира достигнуть в соединении с целым своего

совершенства. Даже Кузанец по вопросу гравитации скорее завершал эту картину,

чем предвещал новую[6].

«Всякое движение части направляется к

целому, как совершенству, так, тяжелые вещи стремятся к земле, легкие

поднимаются, земля направляется к земле, вода к воде, воздух к воздуху, огонь к

огню. Вот почему движение всего старается, насколько может, быть кругообразным,

и всякая фигура быть сферичной».

Выделим следующий принципиальный момент. И гравитация, и инерция определяются через массу. Там, где подразумевается материя гравитирующая, мы говорим о тяжести, весе тела или о гравитационной массе. Там, где рассматривается сопротивление действующей силе, фигурирует инерционная масса.

Свободное падение Галилею удалось объяснить, открыв тождественность этих масс. Поскольку сила притяжения пропорциональна гравитационной массе камня, а сила сопротивления притяжению – инерционной массе, а эти массы равны, то скорость падения не зависит от веса камня. Все тела падают (в пустоте) с одинаковой скоростью, что разительно противоречит мускульному опыту, но соответствует измерениям. Принято удивляться не столько самому этому результату (на невозможность коего указывал Аристотель), сколько самому равенству этих масс. Ньютон самолично проводил тщательные эксперименты, но не смог их различить. Эйнштейн заложил это тождество в основу теории относительности. Как же случилось, что одна и та же вещь – количество материи – получила столь различные характеристики, хотя все способы ее измерения дают один результат?

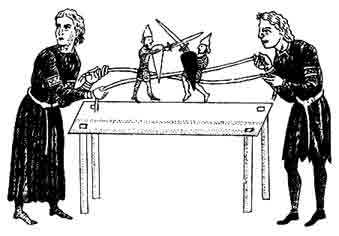

В античности под тяжестью

тела понимался его вес, то есть то,

что мы называем сегодня гравитационной

массой. Он трактовался как характеристика отношения части к целому,

обеспечивающая сохранение его формы. На целостный мир симметрий наброшена

упругая форма, которая возвращает обратно его части, случайно оказавшиеся в

неподобающем месте. Отсюда и само измерение количества материи через

уравновешивание масс. Весы – это

рычаг, плечи и ось опоры которого ориентированы по осям мира – горизонтальной

и вертикальной: это его простейшая механическая модель. Тела равновесны, если

они не нарушают ориентации рычага по мировым координатам, то есть остаются в равном отношении к центру мира.

Само движение весов (как впрочем, и всякое действие рычага, основы всей

машинерии) античная механика рассматривала как имитацию в малом масштабе

вращения небесных сфер.

Это действие мира на тело, целого на часть выражалось во внутреннем устремлении самого тела. Как служащее общему благу, оно одобрялась теоретиками. Совсем иную оценку получал вес у практиков, занятых перемещением тяжелых тел с их естественного места на «неестественное». Вот, например, отзыв о нем архитектора Альберти, первого идеолога Ренессанса. «…Вес по своей природе всегда отягчает и всегда стремится к наиболее низкому месту и всей своей силой сопротивляется тому, чтобы его поднимали и никогда не меняет места, не будучи превзойденным большим весом либо какой-нибудь противной силой, которая бы его победила». «Вес по своей природе является величайшим другом покоя, то есть ленивым и медлительным» [7]. Как образованный человек, он знает, что «разумная основа» всех строительных механизмов «рождается законом весов» и что круг – это «рацио всех машин», но уже адресует весу, или гравитационной массе, те самые характеристики, какие подобают скорее инертности или инерционной массе. Это, кажется, исторически первая, хотя и очень приблизительная, формулировка принципа инерции. Само понятие инерции входило в науку через представление о «сопротивлении», какое оказывают материальные тела попыткам изменить их состояние.

Вплоть до Кеплера, внедрившего в физику слово инерция, все ее характеристики покрывались понятием тяжести. Кеплер начал их различать, чтобы отделить активные свойства материи от пассивных. Тяжесть активна: она «состоит во взаимном телесном стремлении двух родственных тел к воссоединению…». Инерция, напротив, всецело пассивна. «Всякая телесная вещь … имеет то качество, или скорее тот закоренелый порок, что оно тяжеловесно и неуклюже, неспособно само по себе переходить из одного места в другое, и потому такие тела должны быть притягиваемы или гонимы чем-то живым или иным извне» [8]. Даже у Лейбница инерция все еще означает «безыскусность», «безынициативность», косность телесной массы. Само слово масса у обоих – это «громада», «глыба» – совсем как у Альберти. Это еще неполное, не вполне современное понимание инерции: оно не включает в себя представления о том, что остановить движущееся тело так же непросто, как сдвинуть его с места. Но достаточно это заметить, как инертность (материальность) тел перестанет казаться пассивной.

Замечательно, как Джордано Бруно, человек с гениальной интуицией и обостренным чутьем к духу времени, совмещает в одном рассуждении схоластические представления о гравитации с нашими. С одной стороны, «тяжестью мы называем стремление частей к целому и стремление движущегося к своему месту». Но эти похвальные устремления частей сочетаются, с другой стороны, с не менее заметным и достойным понимания стремлением к самосохранению. «Внутренний основной импульс происходит не от отношений, которые тело имеет к определенному месту, определенной точке и своей сфере, но от естественного импульса искать то место, где оно может лучше и легче сохранить себя и поддержать свое настоящее существование; ибо к этому стремятся все естественные вещи, каким бы неблагородным ни было это стремление». [9] Именно в подобной «очеловеченной» физике (достигшей своего апогея в «Этике» Спинозы) устанавливается новое, сочувственное понимание инерции как упорства вещи в своем бытии. Удивительно, однако, насколько мало это самопонятное чувство владело Бруно или Спинозой, утверждавшими его – с почти «математическим цинизмом» – как первую истину вещей, но отнюдь не собственной жизни.

Итак, если гравитацию обдумывали со времен античности, то само понятие инерции возникло лишь в новоевропейской физике, и даже Галилей еще не пользовался этим словом. Первоначально оно обозначало инертность физического тела – его очевидную неспособность самому себя изменять. «Противоположным – разъяснял Беркли, – является случай с разумом. Мы чувствуем его как способность изменять и наше собственное состояние и состояние других вещей...». Однако подспудно понятие инерции включало в себя представление и о некоторой внутренней силе каждого тела. Если оно находится в определенном состоянии, то изменить его может лишь действие другого физического тела. Это внешнее воздействие должно быть достаточно сильным, потому что тело ему противится. А чтобы сопротивляться, тоже нужна сила. Инерция – это сила, необходимая телу, чтобы упорствовать в своей самобытности. Инерция – это сила инертности. Она пропорциональна количеству материи, содержащейся в теле – его массе. А масса тела, как выяснил только Эйнштейн, «есть мера содержания энергии в нем». «Масса, которая еще недавно в учении о природе характеризовалась свойством инерции, косности, стала внезапно для нас эквивалентом совершенно противоположного, максимально активного свойства – энергии» – отмечал С. Вавилов. Но это превращение никак не повлияло на само понятие инерции: формулировка Ньютона почти ничем не отличается от формулировки Эйнштейна [10].

Рассмотрим принцип инерции в его завершенной логической форме – в изложении Ньютона. «Всякое тело продолжает сохранять свое состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, поскольку оно не принуждается приложенными силами изменять это состояние». Иными словами, тело, предоставленное самому себе, находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения. Перед нами основоположение всей нашей физики, основа ее основ, краеугольный камень, непоколебленный доныне. На первый взгляд оно кажется совсем простым, но трудно даже пересказать, сколько подводных камней таит в себе схваченное этим законом течение мысли.

Три момента делают это утверждение не вполне очевидным.

Во-первых, принцип инерции повествует о поведении абсолютно одинокого тела в бесконечной пустоте. Все прочие законы физики рассказывают о взаимодействии, и только этот закон утверждает нечто об единственной в мире вещи. Первая трудность состоит как раз в этом пункте: как можно убедиться в справедливости этого принципа на опыте? Ведь тот, кто видит одинокое тело, разделяет – и тем самым невольно нарушает – его одиночество [11].

Наблюдателя приходится мыслить бестелесным – воплощением самого духа науки, ее чистого «ока». Пусть так. Но чтобы судить о «прямолинейности и равномерности» инерционного движения, этот дух должен вооружиться часами и линейкой – вещами телесными. Приходится допустить, что влияние средств наблюдения на поведение наблюдаемого объекта можно сделать сколь угодно малым – «практически пренебрежимым». Теоретическому разуму приходится ссылаться на «малость» своего прегрешения перед истиной. Но разве оправдывает теоретическую вольность то, что она «маленькая»? Физику ХХ века терзает проблема наблюдаемости. Проблема считается самоновейшей – изысканной бог весть в каких дебрях современной научности. Однако она сквозит уже в первом положении нашей физики – в принципе инерции. В качестве своего прафеномена новая физика вводит эмпирически не наблюдаемое явление.

Во-вторых, из всех мыслимых движений принцип инерции выделяет и наделяет чрезвычайным статусом одно, а именно, равномерное и прямолинейное перемещение. Такое движение относительно, все прочие – абсолютны. Но с какой же стати? Почему нарушение лишь такого движения свидетельствует о приложении к телу силы? Этим равномерное и прямолинейное движение получает статус движения, не требующего и не допускающего объяснения – действия без причины [12]. У Аристотеля таковым было равномерное круговое движение небес, обосновываемое не физикой, а метафизикой. Наш принцип инерции Аристотель сформулировал только затем, чтобы его отвергнуть. Пустоту он отрицал именно на том основании, что тело, однажды приведенное в движение, двигалось бы в ней вечно. «Никто не может сказать, почему тело, приведенное в движение, где-либо остановится. Ведь почему оно предпочтет остановиться здесь, а не там? Таким образом, ему необходимо либо находиться в покое, либо двигаться до бесконечности». Но движение в бесконечность – бессмыслица. «Ибо и в категории качества, и в категории количества, и в категории места невозможно становиться тем, чем нельзя стать. Следовательно, невозможно и двигаться туда, куда невозможно прибыть…» [13].

В-третьих, принцип инерции требует неразличимости состояний покоя и равномерного прямолинейного движения, а с этим условием не так-то легко сжиться. Нужно признать, что телу все равно, двигаться ли ему или покоиться. Если система движется инерционно, то все другие движения внутри этой системы происходят так, как если бы она находилась в покое: ее движение невозможно обнаружить изнутри. Можно сказать и иначе: если тело движется равномерно и прямолинейно, то всегда найдется система отсчета, в какой оно выглядит неподвижным: это система, совершающая то же движение. Все системы, совершающие одно движение, суть части одной системы[14].

И, наконец, «наблюдатель» инерции сам должен стать инерционным, иначе свое ускорение он припишет движению объекта. Стало быть, принцип инерции необходимо предполагает существование специфического наблюдателя. Он утверждает, что ни материальное тело, ни идеального наблюдателя нельзя отделить от мирового целого иначе, как сообщив им бесконечное равномерное и прямолинейное движение. А если есть один идеальный наблюдатель, то существует бесконечное множество других, полностью ему равноценных.

Попытки доказать закон инерции, предпринятые в разное время такими умами, как Даламбер, Кант и Максвелл, оказались безуспешными. Некоторые считают его механической спецификацией принципа причинности. Так, Шопенгауэр видел в утверждении Ньютона не закон, но априорный принцип, и некоторые философы с ним согласны. Однако принципы должны бы выглядеть более убедительными: попробуйте-ка усомниться в причинности. Поэтому многие продолжает спрашивать, почему именно этот принцип должен приниматься нами как исходный пункт физики. «Нельзя усмотреть, почему именно скорость при отсутствии внешних воздействий должна оставаться постоянной по величине и направлению, а не ускорение, или кривизна пути или лишь суммарная скорость. И если считают само собой понятным, что движущееся тело, которое внезапно перестает испытывать всякие внешние воздействия, сохраняет свою скорость по направлению и величине, то можно признать столь же очевидным, что лампочка продолжает гореть, если перерезать электрические провода» (Дийкстерхейс). Впрочем, о непрозрачности этого принципа говорят сами попытки его доказательства.

Как сказочный зачин, переводящий повествование в тридевятое царство, закон инерции вводит нас в новоевропейскую физику. Из-за недоказуемости его приходится принимать как «принцип». А принципы, как известно, «не доказываются, а чувствуются». Уже в наше время кто-то заметил, что бесполезно объяснять такие понятия, какие требуют, чтобы их переживали. Но как почувствовать в основоположении Ньютона хоть малейший отсвет его «жизненного мира»? Какое чувство жизни можно сопоставить закону инерции?

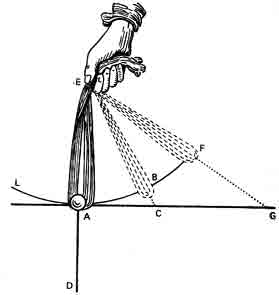

Прежде чем говорить о

«переживаниях» инерции, нужно бы обратиться к ее образам. Как можно ввести в физику

«непонятное», противящееся любым попыткам уточнения представление, если не

протащить его под укрытием впечатляющего образа, символа или метафоры? Равномерное

и прямолинейное движение тел, которое мы называем инерционным, Галилей называл единообразным, то

есть охватываемым неким единым образом. Принцип инерции он вводил образом кругового движения – как явление нашего

горизонта, переводящее окружность небес в локальную прямизну земли (см.

«Перспектива Галилея»).

Вот тут-то и приходит на ум образ движения, какой нам внушают механические часы. С одной стороны, они поставляют нам круговой образ времени: острие часовой стрелки кружится так же, как Земля вокруг Солнца. С другой стороны, как следует из наших календарей, мы мыслим время линейным. Стало быть, наш образ времени являет такое же сопряжение кругового и прямолинейного движений, что и галилеева «круговая инерция».

Циферблат наших часов свернут в окружность, потому что для разметки времени, более длительного, чем полусутки, мы пользуемся календарем. А мысленным образом нашего времени служит равномерное перемещение выделенной точки вдоль бесконечной числовой прямой. Достаточно вообразить часы, циферблат которых представляет не окружность, а равномерно исчисленную прямую (натуральный ряд чисел), вдоль которой столь же равномерно перемещается точка. Вот это движение точки вдоль числового ряда, производимое идеальными часами, и напоминает искомое инерционное движение тел. В этом смысле принцип инерции, утверждая нечто о поведении «всякого тела», на самом деле подразумевает совершенно особое, исключительное тело – часы. Механизм, устанавливающий между одинаковыми частями пространства и времени отношение равенства. Стало быть, все суждения физики относительно «инерциальных систем» можно перевести в суждения относительно идеальных часов.

И что же загадочного в том, что основоположение механики неким образом описывает работу идеального механизма? Первоначало физики содержит в себе неявное определение механического времени: «стрелка идеальных часов движется равномерно и прямолинейно вдоль бесконечного циферблата». Как и хореическое «архе» Анаксимандра, «круговая инерция» Галилея изображает все тот же Хронос.

Труднее с «переживанием» инерции. Разумеется, своей психологической убедительностью он обязан понятию «самосохранения», центральному для «естественной психологии» того времени. В 17 веке в нее вторгаются понятия «импульса» (аппетита), «напряжения», «тенденции», что резюмируется в учении о страстях как о «движениях» души. Душевные движения уподобляются кровообращению (Мальбранш), качанию маятника (Спиноза), притяжению и отталкиванию тел. Самосохранение самоотверженно проповедуют Джордано Бруно и Кампанелла. Спиноза отказывается видеть какую-либо разницу между этим инстинктом и абсолютной добродетелью. Ту же мысль развивает Гоббс, встраивая этику в физику. Поскольку самосохранение осуществляется естественным образом, то есть в войне всех против всех, то порицают насилие и обман лишь лицемеры.

Но раз Бруно, Кампанелла и Спиноза отвергали этот суровый принцип своей жизнью, значит, он переживался как-то иначе? Тут вспоминается скорее Декарт, устремляющийся в шумный суетный город для обретения надежного уединения. Там он сможет без помех предаться своему ergo sum.

Вспомним знаменитое «эпохе» Декарта. «Закрою глаза, заткну уши…», упраздню всю эту многоцветность и многошумность мира и буду всматриваться только в себя, покуда не составлю о нем «ясного и отчетливого представления». Это смахивает на экспериментальное создание закрытой вселенной с одиноким телом, более радикальное, чем корабль Галилея или лифт Эйнштейна. Закрывание глаз эквивалентно разделению мира на «я» и «все остальное» – учреждению собственно сцены. Этой сценой служит окоем «эго», на суд коего вызывается «все остальное».

Эпохе – это сомнение в яви, «маленькое светопреставление», экспериментальный солипсизм. Я – вещь мыслящая… бодрствующая или грезящая? Сомневающаяся. Никому не верящая, в том числе и себе. Все критяне лгут, но разве я не критятин? Значит, и я лгу? Себе? Эти спирали мало похожи на искомую прямолинейность – скорее они напоминают вихри картезианской космогонии.

Мышление, мыслящее себя, движется кругами, определенными только во времени. Вращение сомнения можно прервать лишь волевым актом, изъявляющим доверие к Богу. А это эквивалентно проекции мыслящей вещи Декарта в протяжение, переложению на язык физики картезианского cogito. Обращаясь на протяжение, оно его размеряет: сопоставляет равным частям (внутреннего) времени равные части (внешнего) пространства. Действует так, как инерционное тело чертит в пространстве координатную ось.

Стало быть, принцип инерции выражает такое чувство времени, какое идет и тогда, когда ничего не происходит: движение, психологически неотличимое от покоя. Механическое время он отражает так же, как художественная перспектива изображает пустое пространство.

То же самое происходит и при вращении камня в праще». Вырвавшись на свободу, он летит по касательной к окружности. «Это совершенно ясно доказывает, что камень

все время имеет склонность двигаться по прямой линии и что по кругу он идет

только по принуждению»[15].

При переносе этого образа на Солнечную систему планеты наделяются внутренним стремлением сорваться со своих орбит, которому противодействует лишь сила Солнца. А если применить его к сообществу людей, то все его наблюдаемое движение предстанет насилием над невидимым, но врожденным стремлением человека к свободе.

Формулируя свои законы, он вполне сознавал, что они «явно противны» всему, «что мы когда-либо испытали в этом мире посредством наших чувств» [16] и непреложны только в «естественном свете разума». Поэтому он всюду настаивал, что видимые движения тел отличаются от их невидимых «стремлений», «побуждений» или «наклонностей».

«Из всех движений только одно движение по прямой совершенно просто. Его природа может быть понята сразу…». Декарт имеет в виду, что определить прямую можно, указав лишь направление движения в одной точке, тогда как для определения любой другой линии нужно как минимум указать два направления в соседних точках. Если к окружности пращи провести через камень касательную, то в точке касания «вы не сможете найти ничего, указывающего на то, что движение камня круговое». В точке, говорит Декарт, не видно никакой окружности. Но в той же непротяженной точке он усматривает прямую, как образ невидимого стремления камня вырваться из круга.

Декарт умозаключает относительно «ощущений» связанной частицы, рассматривая поведение частицы освобожденной. Но почему же мы должны приписывать прямолинейность ее траектории собственному желанию частицы, а не, скажем, импульсу, полученному при разрыве связи? Он полагает, что будь мы на месте частицы, мы сами бы убедились в прямолинейности ее побуждений. В конечном же счете за фундаментальность прямой ручается «единственный Творец всех существующих в мире движений, поскольку они вообще существуют и поскольку они прямолинейны». Криволинейные траектории возникают исключительно из-за дурного расположения материи. «Точно так же теологи учат нас, что Бог есть творец всех наших действий, поскольку они существуют и поскольку в них есть нечто хорошее, однако различные наклонности наших воль могут сделать эти действия порочными».Стало быть, прямолинейность движения отвечает самочувствию свободной, послушной лишь воле Бога, частицы.

Если у Галилея нет прямого указания на прямолинейность инерционного движения, то в законах Декарта нет положения о его равномерности: словно расчищая путь аналитической геометрии, он настаивает только на прямолинейности естественного движения, выделяя ее в отдельный закон. Его геометрия соотносит все виды линий с единственной линией – прямой, какая и становится мерой и масштабом всех прочих линий. А закон инерции вводит стандарт движения.

Итак, своим «археем» наша физика имеет образ одинокого тела, движущегося в бескрайней пустоте. Спрашивается, что с ним станется, если оно очнется – встретит в своем равномерном и прямолинейном бытии другое тело? Ведь только с этого момента – акта взаимодействия – и начинается собственно физика.

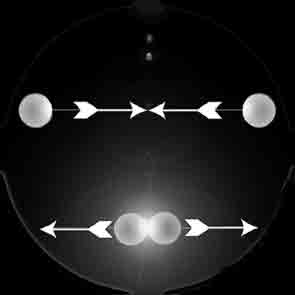

Действительно, если первый закон Ньютона рассказывает об одиноком теле, то второй повествует о двух. Посмотрим, какое поведение им предписывает механика Ньютона. В «Оптике он писал»: «Если два равных тела прямо встретятся в пустоте, они, в силу закона движения, остановятся там, где встретятся, потеряют все свое движение и придут в покой, если только они не упруги, и если эта упругость не одарит их новым движением.» [17].

Итак, внесем в пустую Вселенную – на произвольном расстоянии друг от друга – два одинаковых биллиардных шара. Согласно закону всемирного тяготения, шары устремятся друг к другу по линии, соединяющей их центры, и столкнутся; затем они, будучи упругими, разлетятся по той же линии обратно, после чего процесс повторится. Если шары абсолютно упруги (не оставляют и не помнят следов столкновения), то процесс будет вечным. Два материальных тела в пустоте образуют осциллятор – элементарный часовой механизм. Картинка совершенно в духе Маха, вскрывшего в основаниях механики (после основательного ее исторического обзора) единственный «опытный принцип»: «Противопоставленные друг другу тела вызывают друг в друге … противоположные ускорения в направлении соединяющей их линии» [18].

О самом простом физическом явлении – явлении твердого тела – рассказывает принцип инерции, но это ненаблюдаемая картина. Простейшая физика наблюдается в столкновении. Простейшей она оказывается и в «диалектическом» смысле: соударением законы механики сводятся к механической двоице, физическому «единству и борьбе противоположностей».

Почуяв друг друга, шары увлекаются навстречу всемирной симпатией, но, ощутив взаимную непроницаемость, отбрасываются друг от друга пропорционально массе своей материи: влечение сменяется отвращением, отвращение—влечением, и тела обречены вечно биться в бездне. Так выглядит в новой физике «хронотоп» механики и раскрывается первая тайна тела – его испытание на себетождественность. Только взаимная непроницаемость тел, то есть их неспособность занимать одно и то же место в пространстве, порождает бесконечное пульсирующее движение – «вечный двигатель» новой физики.

Таким образом, в свое основание новоевропейская физика закладывает попарное сравнение, состязание, конкуренцию вещей. Соприкосновение представляется естественной, единственно самопонятной формой взаимодействия вещей.«Все явления, которые мы замечаем, кажутся нам необъяснимыми, за исключением одного, скажем, – удара двух тел. Последнее вполне ясно, понятно; если мы примем его за основное, если нам удастся свести к нему все остальное, то все будет объяснено» [19]. Если Галилей писал, что занимался ударом более 40 лет, потратив на него многие сотни и тысячи часов[20], то Декарту, описавшему процесс соударения как «третий закон природы», столкновение казалось явлением настолько самопонятным, что он даже не попытался проверить свои «законы удара» на опыте, так и не заметив их ложности. А Лобачевский на понятии «касания» пытался перестроить основания всей геометрии.

По этому образцу Робине, кумир раннего Гегеля, формулирует «закон сохранения жизненной силы». «При ударе двух тел одно из них теряет столько движения, сколько приобретает другое. При создании какого-либо существа другими существами оба вместе теряют столько жизни, сколько новое существо ее приобретает» [21]. Таковы же его «геометрические» законы «физики духа». Ладно, Робине – натурфилософ. Но вот диалектик Лукач, ссылающийся на «великую мысль» Спинозы: «Аффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным или более сильным аффектом» [22]. Или хотя бы Хайдеггер: «В чем состоит конечность личности и субстанции вообще? Прежде всего в том, что каждая субстанция имеет границы в других субстанциях…Вещь, чтобы заявить о себе, должна столкнуться с другой вещью и узнаваться в другой». Рукой подать до марксова смотрения Петра в Павла.

Убедительность столкновению придает не понятие (столкновение, увы, непонятно), а образная его подоплека. Фундаментальность упругого соударения открывалась уже интуиции Леонардо да Винчи. «Тела одинакового движения, тяжести и силы, встречающиеся в яростном беге, отскочат назад на одинаковое расстояние от места, где они ударились». Однако она оставалась неочевидной еще для Кеплера – изобретателя термина «инерция». Его «вторая аксиома природы» трактует взаимодействие вещей по образу не столкновения, а соединения: «Если два камня переместить в произвольное место мира близко друг к другу и вне области действия третьего родственного тела, то эти камни, подобно двум магнитным телам, соединятся в промежуточной точке…»[24]. Стало быть, столкновение самопонятно в контексте всесветной вражды, но не всемирной «гармонии».

В самом деле, столкновение позволяет измерить инерционную, а взвешивание – гравитационную массу. Количественно они равны и физически равноправны , но чем объясняется страсть, с какою Мах противопоставляет первую парадигму второй? Не сказывается ли в том их символический смысл? Здесь скрещиваются не просто два способа измерения массы, а две принципиально различные формы сравнения тел по материальному достатку. Первую можно символизировать эмблемой весов, вторую, пожалуй, скрещением шпаг или боксерских перчаток или каким-то иным орудием состязания.

Тела на плечах рычага равны, если они оставляют рычаг равновесным, не нарушат формы координатного креста. Части целого материально равны, если при сравнении они не нарушают равновесия целого.

Так понималось материальное равенство в аристотелевском мире. В таком мире наш эксперимент (взять откуда-то два «тяжелых» тела и, вселив их в «ничто», образовать вселенную) просто немыслим. Единое предшествует всякой двоице. Если вы видите только противоположности, сказал бы Аристотель, то вы не видите главного – единства, стороны коего они представляют и вне которого они вообще не могут действовать друг на друга. Таким единством служит «центр» мира.

Новая физика мыслит равенство в абстракции пустой (то есть отсутствующей) вселенной. Сравнить два материальные тела по количеству их материи значит впустить их в пустое пространство, как соперников на арену – они сами обнаружат друг друга и устремятся навстречу. «Противопоставленные друг другу тела вызывают друг в друге … противоположные ускорения в направлении соединяющей их линии». Неважно, вызываются ли эти ускорения их действием друг на друга или их устремлением к целому – центру образованного ими мира. В любом случае они увлекаются навстречу друг другу и только потому разлетаются в противоположные стороны, что взаимная непроницаемость не позволяет им разделить центр их мира.

Мы принимаем гравитационную и инертную массу как тождественные друг другу: та же сила, что вызывает влечение разделенных вещей, обусловливает их взаимное отвращение при попытке соединиться. Любовь и Вражда – маски одной силы. Только при этом условии движение будет вечным.

Можно ли иначе определить

равенство в «войне всех против всех»? «Равными

являются те, кто в состоянии нанести друг другу одинаковый ущерб во взаимной

борьбе» – писал Гоббс в «Левиафане».[26]

Значит, наш осциллятор, как эмбрион или прафеномен ньютоновой механики, не менее символичен, чем античные весы. Это тоже простейший мыслимый образ равновесия, но только динамического равновесия сил.

Маятник не менее символичен, чем наклонная плоскость (см. «Перспективу Галилея»). Тяжелое тело на подвесе указывает на центр тяжести Земли – по тем временам «центр мира». Это опредмеченная вертикаль Аристотеля – его «прямая» – гравитационный компас мира. Если «насильственно» вывести тело из равновесия, то оно «естественным» образом снова его ищет и (методом последовательных приближений) находит – останавливаясь в максимальной близости к центру мира. Галилей заметил, что свинцовому шару этот поиск дается не легче, чем шару из пробки, что открывает совершенно новую возможность отсчитывать время. Если наклонная плоскость аналитически расчленяет пространство, то маятник делит время.

В своей завершенной форме классическая механика имеет динамическим архетипом соударение – взаимодействие двух суверенных тел в пустой Вселенной. Законченную форму механике придал Ньютон. Но между «Беседами» Галилея и «Началами» Ньютона вклинивается («прекрасным звеном», по слову С.И. Вавилова) труды Х. Гюйгенса по теории механического столкновения и часового механизма. Закон сохранения «живых сил» Гюйгенс открыл, подвешивая соударяющиеся шары, «то есть фактически изучал соударение маятников» [27].

Итак, мы видим, что все нововводимые понятия связываются одним семейством образов. Маятник, праща, поверхность Земли, орбиты планет, качение круга и скольжение корабля пронизаны и потому переводятся друг в друга образом круга, сочетаемого с прямой.

Образом инерционного, движения физика Нового времени заменяет архетип окружности архетипом прямой. При склонности к лапидарным формулировкам, замечает Г. Блуменберг, можно было бы сказать, что суть Нового времени составляет «разрушение круговой метафорики». Но что оно означает, как не децентрализацию всех умозрительных сущностей, переводящую ее из традиционной сферики в прямоугольность координатной системы?

Как и Декарту, Галилею образом прямолинейного движения служит касательная к окружности, какую изображают камень, срывающийся из пращи, или искра, слетающая с точильного камня. Это прямолинейный луч с отмеченным началом и неопределенным концом, устремленным в бесконечность. Если круг – это геометрическое выражение целостности мира, то луч – символ части, порывающей с целым.

Заметим, что в центре внимания всей новой физики находятся именно изолирующие процедуры. Принцип инерции и закон падения (а это первые завоевания новой физики) определяют поведение свободного, предоставленного самому себе тела. Принцип инерции рассказывает о теле, утратившим все связи с целым. У Галилея это достигается качением шара по эквипотенциальной поверхности Земли (тело ставится по отношению к центру мира в такое отношение, что сила тяжести повсюду действует на него равным образом и тем самым никак не сказывается на его движении), у Декарта и Спинозы – обрыванием материальной связи с центром вращения (камень в праще), у Ньютона – отнесением тела к абсолютному пространству. Закон падения определяет поведение тела, лишенного точки опоры и свободного от воздействия среды, определенного в вакууме. Принципы движения части, обособляющейся от целого, – таковы первые законы физики. Порывая связь с мировым целым, тела начинают определяться в отношении друг к другу.

В «праще» или точильном камне Декарта это более очевидно. Здесь окружность символизирует не целокупность небес, а всего лишь некую часть мира: за ее пределами есть мир бесконечной (пустой) свободы, куда невидимо устремляются все связанные частицы. Разве декартова «праща» – это менее выразительный образ «индивидуации», чем усмотренный Юнгом в алхимической сублимации? Можно пойти дальше и увидеть в соударении биллиардных шаров образ встречи «новорожденного» со своим «нигредо», перерастающей в вечную тяжбу о том, кто же из них является тенью. На горизонтальной плоскости нет светотени и нет никакого падения, кроме как друг на друга. Это более абстрактный, но не менее содержательный образ обретенной свободы.

«Беседы» Галилея открываются уведомлением об открытии автором двух новых наук. Проблема первой из них уже обсуждалась великими философами – это движение свободного падения. Другая, совершенно новая, – это учение о «сопротивлении, оказываемом твердыми телами при попытке их сломить…» [28]. Наука новой личности сопротивляться ветхому обществу превратилась за три столетия в курс сопромата.