Андрей Белый в Клинском уезде

Очерк войдёт в состав сборника краеведческих биографических портретных очерков «Русские писатели на Клинской земле».

«Демьяново (под Клином) ― родное место: здесь вырос я…» ― писал Андрей Белый. По паспорту ― Борис Николаевич Бугаев, он, ещё ребёнком, провёл на даче при усадьбе вместе с родителями летние месяцы 1884―1889 и 1891-го годов. Потом, будучи уже поэтом, прозаиком и драматургом, он не раз приезжал сюда, гостил в Шахматове, тогда входившем в состав Клинского уезда, у Блоков.

Его мать, Александра Дмитриевна Бугаева (урождённая Егорова), считала Демьяново лучшим местом не только для отдыха с семьёй, но и для уединения: с 1910 по 1919 годы она почти не покидала усадьбы.

Его мать, Александра Дмитриевна Бугаева (урождённая Егорова), считала Демьяново лучшим местом не только для отдыха с семьёй, но и для уединения: с 1910 по 1919 годы она почти не покидала усадьбы.

<--- Александра Дмитриевна Бугаева (урожденная Егорова; 1858–1922) – мать писателя.

В воспоминаниях Белого Демьяново ― «место встречи с природой, впервые и на всю жизнь проговорившей с лугами, лесами, цветами, ветрами, садами», место, память о котором неразделима с красной рубахой Г. Д. Джаншиева и белыми сарафанами «танеевят» (тогда усадьба принадлежала философу и адвокату В. И. Танееву, старшему брату прославленного композитора С. И. Танеева), с «впечатлениями деревни», «огромными прудами, подковой окаймлявшими два парка (старый и новый)», привидением полковника Пупонина в липовых аллеях, «однорукой статуей со щитом», «медовыми лугами», рощами, ухой, ананасовым мороженым, «ароматом ананасной теплицы», запахами дёгтя и персика, место, которое «промелькнуло сном светлым и быстрым». В те времена Демьяново славилось на весь уезд «розами, оранжереями и монументальной крокетной аллеей, шире которой не видывал» Борис Николаевич. От усадьбы «веяло чем-то уютным, как… старое кресло, как чепчик с оборками, как часовая кукушка».

Демьяново располагается недалеко от Шахматова, так что Боря со своим ровесником Сашей Блоком «в детстве проводили лето почти рядом». Семейство Бугаевых часто выезжало в Нагорное ― местечко между двумя усадьбами ― на пикники, где, вероятно, бывали и Блоки.

В детстве Борис Николаевич был похож на девочку: миловидное лицо, напоминающее материнское, раскосые  глаза, как у отца, длинные каштановые волосы ― ниже плеч… Его тогдашний гардероб состоял в основном из белых, светло-серых и пунцовых платьев с короткими рукавами (в те времена это было довольно-таки распространено). Только в мае 1887 года у него наконец-таки появилась другая одежда: «Мне шьют первый костюм со штанишками (до этого времени ходил девочкой)».

глаза, как у отца, длинные каштановые волосы ― ниже плеч… Его тогдашний гардероб состоял в основном из белых, светло-серых и пунцовых платьев с короткими рукавами (в те времена это было довольно-таки распространено). Только в мае 1887 года у него наконец-таки появилась другая одежда: «Мне шьют первый костюм со штанишками (до этого времени ходил девочкой)».

Андрей Белый (Боря Бугаев) в детстве. 1885 г. --->

По характеру он был тихим, скромным, боязливым (особенно боялся гроз ― титанов), ценящим и предпочитающим одиночество ребёнком. В шесть лет с восторгом читал сказки Г. Х. Андерсена и литературно обработанные братьями Гримм немецкие сказки, был увлечён древнегреческой мифологией, чуть позднее заинтересовался буддизмом, философией (например, уже к одиннадцати годам имел представление об основных положениях в «Системе логики» Дж. С. Милля и «Мире как воле и представлении» А. Шопенгауэра). Иногда ему читали родители: отец ― русские народные сказки, собранные А. Н. Афанасьевым, мать ― произведения Ч. Диккенса и И. С. Тургенева. Боря любил слушать, как ему читают ― представлял героев книг живущими в окружающей его действительности: один сидел рядом с ним и тоже слушал, другой ходил по аллее и что-то сочинял, третий знакомился с остальными дачниками... Вечерами в пятилетнем возрасте Боря заучивал с отцом «Отче наш…». В семь лет, «плача», учился грамоте. С июля по август 1887-го пробовал заниматься гимнастикой и трапецией, часто пел французские песни с мадам Терезой (гувернанткой); к этому же времени относится воспоминание о приезде в усадьбу к композитору С. И. Танееву П. И. Чайковского, что, скорее, имело место быть весной того года, то есть до приезда Бугаевых.

В Демьянове с Борей произошёл ряд неприятных событий. Летом 1886 года у него началось заражение крови вследствие принятия «ядовитой мази», которую дал аптекарь, чтобы удалить прыщик. Мальчика спасли. Тем же летом незадолго до отъезда из Демьянова он чуть было не утонул, «почти потерял» сознание. Был спасён. А летом 1888-го у Бори появились первые признаки астмы: одышки и хрипы. Уже тогда он всерьёз размышлял и говорил о жизни как о продолжающемся до самой смерти страдании.

В общем, за всё это «демьяновские» дети его не любили, дразнили девочкой.

Он их очень боялся, старался по возможности избегать ― нередко гулял в одиночестве по шоссе, проходящему через Клин. Особый страх у него вызывала Вера Владыкина, скандальная, любящая спорить, самоуверенная девочка, которую «ненавидели за строптивый нрав». С ней Боря познакомился летом 1886 года. «Сравнительно удобоносимое летнее иго Веры Владыкиной» ― так он описал тогдашние с ней взаимоотношения: она докучала ему своей назойливостью, её громкий голос раздражал его, но любая попытка Бори остаться наедине оканчивалась неудачей. Нередко другие дети: Павлуша Танеев, Миша Бармин, Женя и Леля Бутлеры, Вася Перфильев ― играли «в ирокезов» и тогда «угрожали убить и оскальпировать (из-за длинных волос)» мальчика. Уж что-что, а роль ирокеза в этой игре была у ребёнка «высшей мечтой», но приходилось мириться ― ведь кто ещё стал бы жертвой индейцев? Во всяком случае, не Вера Владыкина, у которой тоже были длинные волосы: «С Верой Владыкиной ― шутки плохи…».

Своё положение в этой компании Борис Николаевич спустя много лет объяснял, как буддист: «покорность моя от продуманного до конца знания: в этом мире нет свободы».

Так было до восьми лет: в 1888 году родители наняли новую гувернантку ― «избавительницу» Бэллу Радэн. С ней мальчик читал на языке оригинала произведения Жюля Верна, учился грамматике французского языка. Боре казалось, что только она одна его понимала. При ней он «не ломался», вёл себя естественно. Когда у взрослых заходил разговор о том, что ребёнок «недалёкий», она заявляла, что ничего они не понимают, и успокаивала мальчика: «Не верьте, Бобинька, глупым людям». Она называла его то Бобинькой, то «mon ami» («мой друг»), нередко обнимала и гладила по голове. Её воспитательный метод заключался в «постоянном подчёркивании», что Боря и сам имеет представление о своих возможностях и способностях. Но когда они оказывались наедине, мадемуазель Бэлла могла и упрекнуть его: «Зачем это ломанье под “дурачка”; вы ― совсем другое». Однако она, вероятно, не понимала, по крайней мере ― не до конца осознавала, что без «под “дурачка”» ребёнку «никогда нельзя […] прожить»: если сперва это было защитной маской в той среде, где царили хаос и невнятица, то впоследствии это стало привычкой, которая потом «вогналась в инстинкт», а с инстинктами, как известно, трудно бороться. И кстати говоря, это самое «ломанье под “дурачка”» вполне могло быть одним из первых признаков творческой одарённости ребёнка, его самобытности, богатого воображения: многие гении в детстве отличались среди сверстников своим странным, эксцентричным поведением (вспомнить хотя бы того же А. С. Пушкина). Как бы то ни было, именно она, «верный друг», избавила мальчика от «летнего ига Веры Владыкиной»: взяла девочку под своё покровительство и заставила считаться с ним. Также благодаря ей он был принят в команду «индейцев», иногда ― «солдатов»: «Сильное впечатление от августовских военных манёвров под Клином». Теперь, наконец, Боря получал удовольствие от игр с другими детьми. Примерно тогда он подружился с братьями Сыроечковскими и Лидой Трувелер.

Но больше всего Боре Бугаеву нравилось проводить время со взрослыми. Во многом благодаря им Демьяново каждое лето было «всё то же, что и в предыдущем году, но ― ярче». Часто ходил с мужчинами рыбачить. Так, однажды они в пруду поймали осетра, в котором обнаружили кольцо с выгравированной датой эпохи царя Бориса Годунова. С известным публицистом и историком культуры М. О. Гершензоном они «установили появление Пушкина в Демьянове (проездом из Москвы в Петербург) по признаку: пруда, обсаженного розами». Со взрослыми мальчик играл в крокет, который любила мадемуазель Бэлла, ел ананасовое мороженое, посещал купальню, где до одиннадцатилетнего возраста купался в женском отделении вместе с «мамой, Лилишей Танеевой, Сашенькой, гувернанткой, взрослыми барышнями».

Уже тогда он испытывал влечение ― «эротические волнения» ― к гувернанткам Раисе Ивановне и Бэлле, горничной Нелиде, другой горничной 17-ти лет, барышням в купальне, даже к Вере Владыкиной.

Нередкими гостями в усадьбе были члены семейства Лопатиных. Мальчику нравилось слушать, как они поют русские народные песни, и, по его собственным признаниям, послушать их собиралось всё Демьяново. А Л. М. Лопатин, на философский семинар по «Монадологии» Лейбница которого он записался, будучи уже двадцатичетырёхлетним молодым человеком, рассказывал ему и другим детям страшные истории, но те, к сожалению, почти не запомнились.

Фишер К.А. Танеев Владимир Иванович с сыновьями Владимиром, Сергеем и Павлом. 1897 г. Из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Владимир Иванович Танеев в «танеевке» ― что-то наподобие «толстовки»; он был большим поклонником Льва Николаевича ― раз в несколько дней ходил между розовых кустов с ножницами и корзинкой, срезал розы и дарил их дачницам, «быстрым оком ревизуя быт» каждой дачи. Григорий Дветович Джаншиев, в будущем автор «Эпохи великих реформ», тогда бородатый, «двугорбый», в красного, почти кровавого цвета рубахе, с «добродушными глазками», «милый, весёлый образ лета в раннем детстве», готовил на пикниках шашлыки, часто «каламбурил», импровизировал и говорил забавные речи лошадям, начиная с: «Многоуважаемый конь» или «Милостивая государыня, лошадь», ― чем развлекал не только детей, но и взрослых. Спорить не любил, но спорщиком был едким, из-за чего с ним частенько схлёстывался любитель поспорить ― Николай Васильевич Бугаев, отец Бори.

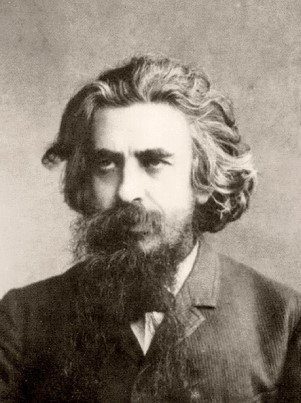

Николай Васильенвич Бугаев, отец Андрея Белого.

Николай Васильевич привозил в Демьяново «дурандал» (имя «Дурандалъ» носит меч Роланда, героя средневековой эпической поэмы XII века «Песнь о Роланде») ― «дикую, корнистую дубину (откуда такую достал!)». С книгой по психологии в правой руке и «дурандалом» в левой он почти каждый день часами прогуливался по парку. И только мелькнёт издали красная рубаха Джаншиева ― Николай Васильевич к нему.

Бугаев-старший был человеком открытым, громким ― желая только поспорить о чём-нибудь и доказать свою точку зрения, крича чуть ли не на всю округу, размахивая «дурандалом», «напоминая неповоротливого гиппопотама со съехавшим набок котелком», он изо всех сил нёсся на Джаншиева. Тот, перепуганный, убегал и оглядывался; когда уставал ― прятался за кустами. Если бы не красная рубаха, заметная среди зелени!.. Смеялись и Бугаевы, и остальные дачники, и Танеевы. В шутку они называли это «охотой на Джаншиева». Однако Николаю Васильевичу такие погони комичными не казались: он «был в некоторых отношениях сама простота».

Несмотря на всё это, взаимоотношения в семье между взрослыми нельзя было назвать тёплыми: часто у них возникали ссоры, скандалы. Иногда доставалось и Боре: «Мама била меня за то, что я любил папу. Она плакала, глядя на меня: “Высоколобый, башковитый. В него, весь в него. В него, а не в меня”». Его отец и мать были противоположностями друг другу: он ― рационалист и формалист, она ― «нечто вовсе иррациональное». Каждый из них пытался привить ребёнку любовь к собственным интересам (отец ― к математике, мать ― к искусству, особенно музыке), так что Боря «чувствами […] разрывался меж ними»: «Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки». Матери не нравилось, что Николай Васильевич знакомит сына со своими коллегами-математиками, часами решает с ним задачи, берёт его на занятия с учениками и, вообще, «преждевременно развивает», опасалась, что мальчик станет «вторым математиком», и с брезгливостью отмечала, что у него «громадная голова» и «раскосо поставленные глазки», как у отца. Отцу же не нравилось, что Александра Дмитриевна с мальчиком «хохочет, кувыркается».

Несмотря на всё это, взаимоотношения в семье между взрослыми нельзя было назвать тёплыми: часто у них возникали ссоры, скандалы. Иногда доставалось и Боре: «Мама била меня за то, что я любил папу. Она плакала, глядя на меня: “Высоколобый, башковитый. В него, весь в него. В него, а не в меня”». Его отец и мать были противоположностями друг другу: он ― рационалист и формалист, она ― «нечто вовсе иррациональное». Каждый из них пытался привить ребёнку любовь к собственным интересам (отец ― к математике, мать ― к искусству, особенно музыке), так что Боря «чувствами […] разрывался меж ними»: «Грешник я: грешу с мамочкой против папочки; грешу с папочкой против мамочки». Матери не нравилось, что Николай Васильевич знакомит сына со своими коллегами-математиками, часами решает с ним задачи, берёт его на занятия с учениками и, вообще, «преждевременно развивает», опасалась, что мальчик станет «вторым математиком», и с брезгливостью отмечала, что у него «громадная голова» и «раскосо поставленные глазки», как у отца. Отцу же не нравилось, что Александра Дмитриевна с мальчиком «хохочет, кувыркается».

<--- Ил. 2. Андрей Белый. Николай Аполлонович Аблеухов. Иллюстрация к роману «Петербург». Середина 1910-х (?). Бумага, тушь, перо. ГЛМ

Часто во время занятий он повышал на сына голос, из-за чего тот уходил в себя и ощущал собственную несостоятельность. В. Ф. Ходасевич утверждает, что впечатления от семейных неурядиц так или иначе были впоследствии отражены в романе «Петербург» (и написанной по нему пьесе, где, в отличие от романа, Аполлон Аполлонович в конце погибает). Отношения между членами семьи Аблеуховых: Аполлоном Аполлоновичем (отцом, год рождения у которого тот же, что и у Николая Васильевича), Николаем Аполлоновичем (сыном) и вернувшейся из Испании Анной Петровной (матерью) ― построены на пренебрежении, лжи, раздражении, недоверии, замалчивании.

Сохранились рисунки Белого к роману; среди них примечательно изображение Николая Аполлоновича: между ним и картиной Э. Мунка «Крик» (1895) исследователи и люди интересующиеся заметили удивительное сходство: обе фигуры волнообразные, с большими головами, чуть пригнувшиеся, бледные по сравнению с фоном, выполненным жирными штрихами / мазками. Николай Аполлонович напоминает запуганного и обиженного ребёнка, ощущающего и принимающего собственную слабость, готового вот-вот расплакаться: мрачно, жестоко окружающее его почти эфемерное пространство.

Андрей Белый. Сенатор Аблеухов. Илл. к роману "Петербург".

Помимо упомянутого, по нескольку раз в год кормилицы и горничные, а особенно гувернантки сменяли друг друга. Например, мадемуазель Мари была уволена в марте 1888-го за жестокое обращение с Борей, а мадам Тереза ― осенью того же года «за легкомысленное поведение (оказалась в связи с подозрительной шайкой)».

Летом 1890 года ― в том году Бугаевы не посещали Демьянова ― Боря играл в «странные игры», из которых «вырос миф» и «сплёлся с жизнью». Как объяснял он сам, именно эти игры (а вкупе с ними и выдающееся воображение) «подготавливали рождение» самого «Андрея Белого» ― то есть человека-мифа, занимающегося жизнетворчеством. Псевдоним, взятый, кстати, Борисом Николаевичем для того, чтобы скрыть свои «декадентские» произведения от родителей (первой публикацией была «Симфония (2-я, драматическая)»), был придуман в 1902 году его соседом и другом ― Михаилом Сергеевичем Соловьёвым, братом известного мыслителя. Фамилия «Белый» восходит к народной мифологеме «белый свет», обозначающей Мироздание и синонимичной понятию «Космос». По этому поводу Борис Николаевич сказал Александру Блоку следующее: «Белый цвет ― символ богочеловечества».

В 1891 году в Демьяново приезжал Владимир Сергеевич Соловьёв, но Боря Бугаев видел его и до этого ― ещё осенью 1887-го, дома. Бородатый, с всклокоченными волосами, мыслитель то «похохатывал», то смеялся, «как ребёнок», «наслаждаяся собственным страхом и пуще пугаяся» навязчивой молодежи. Обступившие просили его рассказать что-нибудь «страшнее», кричали, топали. А Владимир Сергеевич смеялся и, «качаяся туловищем, сапогами по полу стучал».

Тогда же Белый подружился с Павлушей Танеевым и семьёй Эртелей.

«Лето в Демьянове ― последнее детское лето…» ― писал Андрей Белый про лето 1891-го. Уже с сентября того года Боря начал обучаться в гимназии Л. И. Поливанова, находившейся на Пречистенке и считавшейся одной из лучших в Москве: «неожиданно» он стал «поливановцем».

На протяжении следующих двенадцати лет он не бывал в Клинском уезде.

***

Свадьба Александра Блока и Любови Менделеевой была назначена на середину августа 1903 года. В конце апреля Блок приглашал Бориса Николаевича, тогда уже студента выпускного курса естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, быть шафером у невесты. Но Борис Николаевич присутствовать не мог: в августе он должен был сопровождать больного отца в пути на Кавказ. Ответ на приглашение был написан только спустя почти две недели, причиной чему оказалась сдача пяти экзаменов.

22 мая Бугаев получил свидетельство об окончании отделения, а 28-го ― диплом 1-ой степени. 29 мая умер Николай Васильевич, отец. Он был похоронен через два дня на кладбище Новодевичьего монастыря.

10 июня Борис Николаевич в длинном письме Блоку «произвёл экзамен» ― задал ряд вопросов о Любови Дмитриевне, который под конец закрепил следующими двумя: «Что Вы знаете о Ней и Кто Она по-Вашему?». Дальнейшая переписка вскрыла различие их взглядов на Софию ― Прекрасную Даму, из-за чего они чуть было впервые не поссорились.

Свадьба же Блока и Менделеевой состоялась 17 августа в церкви Михаила Архангела села Тараканова, что близ Шахматова. Борис Николаевич так и не приехал, обосновав своё решение переутомлением и большим количеством дел, истинные же причины отказа быть шафером неизвестны.

***

В Шахматово он впервые побывал (по приглашению А. А. Блока) в июле 1904 года, причём вместе с переводчиком и музееведом А. С. Петровским, которого, правда, никто в усадьбу не приглашал. Позже к ним присоединился Сергей Михайлович Соловьёв, троюродный брат Блока и племянник Владимира Соловьёва. Семья Соловьёвых, кстати говоря, спустя много лет, в 1921 году, была изображена Белым в поэме «Первое свидание».

Александр Блок и Любовь Менделеева.

Те дни они с Блоком провели в продолжительных разговорах и частых прогулках по округе. «Прекрасная в своей монотонности жизнь» и «мистическое настроение» здешних мест напомнили писателю о далёких летних месяцах в Демьянове. Во всём он узнавал описания природы и окрестностей из стихотворений Блока, входящих в циклы «Стихи о Прекрасной Даме» и «Нечаянная радость»: и возвышенность («Ты горишь над высокой горою»), и дорогу к Клину («Битый камень лёг по косогорам, / Скудной глины жёлтые пласты»), и прицерковный луг, где молча стояла «Она» (имеется в виду Прекрасная Дама), «устремившая руки в зенит», и лес, «сомкнутый тесно», и многое другое...

Вообще же, как спустя годы писал он в воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке, «…шахматовские поля и закаты ― вот подлинные стены его рабочего кабинета, а великолепные кусты никогда мною не виданного ярко-пунцового шиповника с золотой сердцевиной […] ― вот подлинная стилистическая рама его благоухающих строчек […] Словом, первый день нашего шахматовского пребывания прошёл так, как если бы это было чтение стихотворений о Прекрасной Даме, а вся вереница дней в Шахматове была циклом блоковских стихотворений».

В Шахматове он пленился красотой и умом Любови Дмитриевны, о чём по возвращении в Москву сообщил своей тогдашней возлюбленной ― Н. И. Петровской. Пара рассталась.

Вспоминая вечера, проведённые в разговорах с Александром Александровичем, Белый передал свои тогдашние ощущения и мысли (главным образом о России как о большом зелёном лугу) в восьмой части статьи «Луг зелёный», опубликованной в 1905 году в журнале «Весы».

***

В середине июня 1905 года, когда «всё пышнело природою чувственно-ласковой», Белый приехал в Шахматово вместе с С. М. Соловьёвым. Как потом писал он сам, тот непродолжительный период стал переломным в его жизни: он дал начало временной размолвке с Блоком. Дни каждого проходили в напряжённом уединении: Любовь Дмитриевна, Белый и Соловьёв отдалились от Блока и его матери ― Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух, при этом если и проводили время вместе, то недолго и с настороженностью. Причин тому было несколько.

Во-первых, охлаждение отношений между Соловьёвым и Блоком. Первый в каждом разговоре навязывал собеседнику «теократию», «требуя […] строгой верности “религиозным заветам”», и «поворачивал на былое, не замечая, что всё изменилось»; второму же это не было интересно. Соловьёв ставил поэзию В. Я. Брюсова выше поэзии Блока-«лентяя» и называл вторую «романтическою невнятицею», а себя позиционировал как хорошего поэта; Блок же говорил: «Поэзия не для Серёжи…», ― с чем соглашалась его мать. Всё это дошло до того, что тем летом они почти не проводили время втроём: Белому удавалось поговорить или с Блоком, или с Соловьёвым, исключение составляли только разговоры о литературе, в которых также часто принимала участие и Александра Андреевна.

Андрей Белый и Сергей Соловьёв.

Во-вторых, ссора Соловьёва и Кублицкой-Пиоттух. Когда Блок читал свой цикл стихотворений «Нечаянная радость», Соловьёв раздражался: всё, написанное Александром Александровичем, было для него «невнятицей» и «чревовещанием». Тогда он с восхищением говорил о «чеканных образах» в поэзии В. Я. Брюсова и негодовал по поводу того, что его стихотворения «отвергаются “Блоками” за филологию и за “учёность”». Для Соловьёва главным критерием хорошего литературного произведения было отображение и раскрытие в нём понятия «долг» (как перед Богом и Родиной, так и перед собой), но в случае с поэзией самого Сергея Михайловича это был «“долг” […] поднимать “соловьёвство”», вследствие чего он сам «испытывал […] оскудение соловьёвских порывов». Об этом ему в упрёк не раз заявляла мать Блока. Она также критиковала в нём, этаком существующем Иване Карамазове (по её мнению, ему была присуща «абстрактная страстность мыслителя Карамазова, переступающего через жизни людей»), «достоевщину» и любовь к поэзии Брюсова, которая в их доме не считалась даже образцовой, говорила, что «Серёжа ― не Соловьёв», а Коваленский. Поэт А. В. Коваленский был троюродным братом Блока, но при этом между двумя семействами «существовала глухая борьба». Назвать человека Коваленским значило для Блоков выразить таким образом укор в его сторону.

В-третьих, общее ощущение того, что тогда между Любовью Дмитриевной и Белым зрело тайное чувство. В семье Блоков росло непонимание, нередко происходили ссоры. Александр Александрович из-за семейных неурядиц не мог писать, искал уединения и находил его, в то время как Белый и Любовь Дмитриевна по нескольку раз в день оставались вдвоём, гуляли по окрестностям. Она, задумчивая, любопытная, кокетливая, отдалялась от мужа и свекрови и, по словам самого Белого, «провоцировала, чтобы в каждом […] проявлялось раздельное между» ними.

В-третьих, общее ощущение того, что тогда между Любовью Дмитриевной и Белым зрело тайное чувство. В семье Блоков росло непонимание, нередко происходили ссоры. Александр Александрович из-за семейных неурядиц не мог писать, искал уединения и находил его, в то время как Белый и Любовь Дмитриевна по нескольку раз в день оставались вдвоём, гуляли по окрестностям. Она, задумчивая, любопытная, кокетливая, отдалялась от мужа и свекрови и, по словам самого Белого, «провоцировала, чтобы в каждом […] проявлялось раздельное между» ними.

В-четвёртых, вследствие всего вышеперечисленного ― ухудшение отношений между Белым и Блоком и его матерью.

И, в-пятых, «непониманье друг друга в таящемся за словами». Именно это Белый назвал главной причиной размолвки.

<--- Андрей Белый. 2012 г.

Тогда же для Белого «кончалась эпоха “Симфоний”»; он активно работал над стихотворениями, впоследствии вошедшими в сборник «Пепел», и читал в усадьбе незавершённую поэму «Дитя-Солнце», на тот момент состоявшую приблизительно из 3000 стихов (две песни). Поэма писалась большей частью в Дедово в июне того года под вдохновением в том числе от «Пиковой дамы» А. С. Пушкина. Третью песню он собирался писать именно в Шахматове, но «понял: не до поэмы; оборвавшись, она пролежала два года в столе». Она оказывалась утерянной дважды, и второй раз ― окончательно: в двадцатых числах мая 1905-го, когда поэт ехал в Крюково (поэму нашел местный крестьянин), и в июне 1907-го, когда он собрался дописать её и предложить для публикации издательству «Скорпион».

В тот вечер, когда Белый читал Блокам поэму, произошло интересное событие. Сергей Михайлович отказался её слушать: она была ему уже известна. Он ушёл наверх, в выделенную ему комнату, и, казалось, с тех пор не сходил вниз. Когда же, по окончании прочтения и обсуждения, Белый и Блоки сели пить чай, они вспомнили о Соловьёве, решили, что он сочиняет стихи. Потом, допив чай, пошли его искать. Но в усадебном доме Соловьёва не оказалось. Тогда они вышли на улицу, отправили объездчиков разыскивать Сергея Михайловича в окрестностях. Стали уже думать, будто бы он сгинул в болотных топях. Время было два часа ночи. Они вернулись в дом, спать не ложились, молчали. Утром Белый побежал на ярмарку, где узнал, что, оказывается, барин, похожий по описанию на Соловьёва, находился с вечера прошедшего дня в Боблове у Менделеевых. Вернувшись в усадьбу, Белый рассказал об этом Блокам. Все вместе решили ждать Соловьёва. Прождали его до самого вечера. Сергей Михайлович вернулся в усадьбу на тройке с бубенцами. Между ним и Александрой Андреевной произошёл непродолжительный разговор: она упрекнула его в том, что он поступил неправильно, не сказав им о своём уходе, на что тот ответил, что он «поступил так, как должен был»; на слова о больном сердце прозвучал схожий ответ. Как тут же выяснилось, это был «личный долг». Тогда разгневанная мать Блока спросила: значит, для личного долга он может переступить через жизнь человека? «Могу!» ― был ответ «эгоиста». Этого слова она ему не простила.

После стало известно, что в тот вечер у Соловьёва было прозрение: бессознательно сойдя с террасы, он заметил в небе «звезду над зарёю», и что-то подсказало ему, «что для спасения “зорь”, нам светивших года, должен он совершить некий жест символический, что от этого жеста зависит вся будущность наша». Так он пошёл напрямик через лес, болота и поле в сторону сверкавшей звезды, пока не оказался невдалеке от Боблова. Там его приютили гостеприимные хозяева.

Этот случай оказался, что называется, последней каплей: между Соловьёвым и Блоками воздвиглась «роковая преграда». Белый почувствовал, что его лучшего друга «оклеветали» и что живущие в усадьбе, главным образом мать Блока ― люди ненормальные, сумасшедшие.

В тот же день Белый заявил Сергею Михайловичу о своём желании уехать из Шахматова: здесь он более не мог оставаться ― и предложил отправиться с ним. Соловьёв «прекрасно понимал» его, но уезжать не собирался. Хотя это и расстроило Белого, своих планов он не изменил. Блок же на его слова об отъезде ответил похожим образом: «Понимаю тебя». И в этой фразе Белый ощутил горькое осознание обоими, что следующая их встреча уже не будет похожа на предыдущие: теперь они не были столь близки друг другу, как ранее.

Перед отъездом из Шахматова Белый через Соловьёва передал жене Блока письмо с объяснением в любви, доскональное содержание которого, к сожалению, неизвестно (письмо не сохранилось), но ответ на которое был неоднозначным: Любовь Дмитриевна и так знала о его чувствах, однако ответить взаимностью и «помочь уйти от мучения» она не могла. В её письме не было отказа ― она попросила его приезжать, как только он захочет, и заверила, что часто будет думать о нём. В следующие месяцы Белый отправил ей несколько десятков любовных писем, которые она без стеснения показывала Александру Александровичу и даже его матери. Эти письма не сохранились: она сжигала их в печке.

Вероятнее всего, отъезд писателя был связан не с ссорой между Блоками и Соловьёвым (последний всё-таки остался ещё на несколько дней в гостях), а с любовью к жене «брата» Александра Александровича, о чём догадывались или знали почти все в усадьбе. Не зря ведь сам Белый, вспоминая те дни, неоднократно использовал фигуру умолчания: к примеру, «непоправимое ― совершилось» и следующая затем странно-неуклюжая фраза о бегстве Потёмкина в Румынию. Однако о том, что же на самом деле произошло тем летом в имении, мы можем только догадываться.

С тех пор Белый в Шахматово не приезжал. Следующие несколько лет он находился в достаточно напряжённых отношениях с Блоком и Александрой Андреевной.

Тем же летом Александром Александровичем было написано два стихотворения: «Потеха! Рокочет труба…» и «Моей матери» («Тихо. И будет всё тише…»). В первом Белый разглядел упоминание недавно произошедшего с Соловьёвым («И ярмарки гулу ― далече / В полях отвечает двойник»), хотя и не понял, что за «двойник» такой, а во втором ― высмеивание его пафоса, «старающегося непоправимую бездну меж нами, ― перекричать верой в “зори”, которых не видел уже» («Флаг бесполезный опущен. / Только флюгарка на крыше / Сладко поёт о грядущем»; «Бедный петух очарован, / В синюю глубь опрокинут»; «Пой, петушок оловянный!»). Тогда Белый «обиделся на те строки, к себе отнеся их», и долгое время даже не упоминал Блоков в разговорах с общими знакомыми (например, с Коваленскими).

По возвращении в Москву писатель с вдохновением погрузился в философию и психологию: слишком сильно было желание сохранить в памяти мистически-отвлечённые «“шахматовские” закаты», зори, в которых ему «почуялась эра», «ширь […] сжатых полей», «пологие склоны оврагов»… Тогда он читал и перечитывал Х. Гёффдинга, «Метафизику» В. Вундта, «Психологию» У. Джеймса, «Критику» И. Канта (спустя время под впечатлением от неё написал статью «О целесообразности»), А. Риля, Г. Риккерта. Вскоре им была написана «Эмблематика Смысла» ― «осколок системы, […] восхваляющей […] сидения в Шахматове и воспевающей в Философии ― тайны Софии».

Впоследствии воспоминания о времяпрепровождении с Блоками (по большей части с Александром Александровичем) в тогдашнем Шахматове нашли своё эмоциональное отражение в концовке стихотворения «Всё забыл» (март 1906-го):

Прогулка с Блоком в поле, когда тот «бормотал что-то бледное о “полуденном боге”, о косности, о паническом чувстве полудня; но […] пламень небес потемнел», отразилась в романе «Серебряный голубь»: в сцене, когда Дарьяльский в полдень стоит на лугу и смотрит в нахмуренное небо.

Ощущения от влюблённости в жену А. А. Блока (друга, «брата») и связанные с этим переживания были переданы Белым много лет спустя в романе «Петербург»: в сюжетной линии преследования Николаем Аполлоновичем (в красном домино) кокетливой Софьи Петровны Лихутиной (прототипом которой послужила именно Любовь Дмитриевна), жены друга.

В августе 1906-го Белый вызвал Блока на дуэль и прислал в Шахматово секунданта Л. Л. Кобылинского (Эллиса), однако того «отчитала» Любовь Дмитриевна. Дуэль не состоялась. Вскоре Белый прислал Александру Александровичу пару писем с покаянием и просьбой о прощении: «…я ошибся: прости, бесценный друг, прости, прости!»; «…прошу у Тебя прощения. Дуэль, которую я хотел предложить Тебе, вытекала не из личного чувства неприязни, а из полного недоумения, непонимания ни себя, ни Тебя, ни всего окружающего».

(окончание следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы