Достоевский: мой юбилей (1)

11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского.

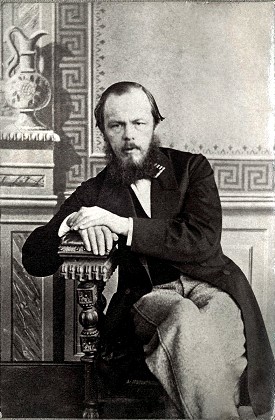

Достоевский в 1863 году

Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые.

(Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание).

1

По знакомству

Стыдно признаться: ко второму курсу филфака я не прочитал ни строки Достоевского. Что в 1970 году было не слишком и удивительно. Но на носу было сто пятьдесят лет со дня рождения классика сомнительной репутации, в ответ на учёно-театрально-общекультурные трепыхания кто-то отпустил вожжи — и понеслось. Да так, что до тридцатитомного полного собрания доскакалось и до его спутника: «Достоевский. Материалы и исследования».

Но это — Ленинград, Пушкинский дом, хоть и провинция, но к столице наиболее приближённая. Однако и до Киева безъязычные ветры довеяли, да настолько, что по философии (марксистко-ленинской, какой же ещё?) были предложены рефераты, среди которых: «Преступление и наказание», что-то там философское. Его я и выбрал, что-то там сочинил (жаль, не сохранилось), И.А. Табачников, автор ряда работ о Григории Сковороде, муж Полины Нятко, украинской актрисы, в официальной табели о рангах занимавшей второе место в украинском театре, как в другой номинации А.Н. Толстой, определённый советской властью по чину во флигель усадьбы Рябушинского, при Горьком, которого в главный дом под надзор водворили. Философ поставил мне пять и что-то ободряющее произнёс.

А потом совершено неожиданно для «толпы» Ю.З. Янковский, и без того любимый и почитаемый, сел за стол и пересказал аккуратно, изящно, точно в стиль попадая, раскрытым ртам, «архискверного» не читавшим, что в «Скверном анекдоте» Фёдор Михайлович написал. Он пересказывал, слегка, легко комментируя. Господи, как пересказывал, как комментировал!

Дальше больше. На курсе, кажется, третьем, Д.С. Наливайко, ныне академик АН Украины, предложил: «Томас Манн и Достоевский». Тогда я и прочитал всего доступного серого десятитомного Достоевского и русского коричневого десятитомного Томаса Манна плюс позже «Иосиф и его братья» и чего-то там сочинил. Работу, как оказалось намного позже, отправили на конкурс студенческих работ, где она чего-то там получила, награда приехала, но героев своих не нашла: моего руководителя не слишком долюбливало начальство, а у меня национальность, говоря языком нынешним, была не коренная.

Но это не все мои тогдашние достоевские впечатления. Мой невинный вопрос о Достоевском (видимо, о включении в школьную программу) и ответ на него заведующей кафедрой методики преподавания литературы Марсель (для студентов, для начальства — Мария) Ивановны Бойко, супруги второго секретаря ЦК Компартии Украины Ивана Лутака: «Мы боремся!» Из контекста: против включения. Во как, М.И. о себе возомнила! Позабыла о том, кто и где вожжи отпускать и натягивать не ТАССом уполномочен.

После юбилея плотину прорвало. И М.И. ринулась её в вверенном ей и мужу регионе, как могла, затыкать. Понятно, не пальцем: не им Марсель Ивановна была делана.

Библиографическая справка: А. Мазуркевич. Вопросы методологической подготовки учителя к обзорному изучению творчества Ф. М. Достоевского, в кн. «Повышение воспитательной роли литературы», «Радянська школа», Киев, 1972, стр. 113 – 161. Рецензия (скорей ехидная реплика, рецензировать было нечего, достаточно было цитировать) на статью А. Мазуркевича: Латынина А. «Прививая литературе зоологические инстинкты…» (Вопросы литературы, 1973, №4).

С тех пор, с прошлого юбилея полвека прошло.

Мой Пушкин. Прекрасно! Мой Толстой! Замечательно! Мой Гоголь! Пусть будет. Мой Чехов! О вкусах не спорят.

Мой Достоевский! Спаси и помилуй!

И правда. Между читателем и Достоевским необходима дистанция. Подобная той, которую сам он держал между собой и героями. Мог в них двоиться, троиться, но не растворяться, не сливаться, не уподобляться. Он был — все они вместе, один — конкретно никто. Да и в жизни, в самом начале обжёгшись о признание, насмешками обернувшееся, близок не был ни с кем, кроме старшего брата, рано из жизни ушедшего. Никого, кроме него, Фёдор Михайлович к себе слишком близко не подпускал. Да и перед ним душу слишком расхристанно не распахивал, кое-что, героями прикрываясь, в узкую щёлочку, терзаясь, а то и глумясь, из подполья высовываясь, демонстрировал. Раз так, нечего зыркать в душу пророка, пороки выискивать. Хоть и пороки, да не ваши — пророчьи пороки!

И вот, юбилей новый в совершенно новые времена в обстоятельствах настолько новых, что к старым нет-нет да и потянешься. Потому, да простится мне невинно честолюбивая претензия: этот юбилей (своего-то нет и не будет) почитаю и немного своим, ведь за первую пару десятилетий после прежнего «по теме» кое-что написалось. За что и благодарен Фёдору Михайловичу, с которым пятьдесят лет назад, как оказалось, надолго, тщательно и плодотворно я познакомился.

На первую серьёзную (для меня) работу оказало влияние знакомство с Б. Ф. Егоровым, первооткрывателем Тарту, к сожалению, недавно ушедшим из жизни, и сборником исследований, под его редакцией вышедшим: «Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / отв. ред. Б. Ф. Егоров. Л.: Наука, 1974. Работа моя: Художественное время в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» // Филологические науки, 1982, №5, с. 24-29.

Не помню, кто меня познакомил со С.А. Розановой, пригласившей участвовать в сборнике, который она составляла, результатом чего стала публикация: «Сделать художественное произведение из самого себя» (Ф.М. Достоевский) // «Они питали мою музу». Книги в творчестве писателей / Сост. С.А. Розанова. — М.: Книга, 1986, с. 85-111.

Именно С.А. Розанова рекомендовала меня «главному» достоевсковеду Г.М. Фридлендеру, результатом чего стали две публикации в самом важном в те годы издании. «Преступление и наказание»: «всё» и «он» // Достоевский. Материалы и исследования. Т.8 / Отв. ред. Г.М. Фридлендер. — Л.: Наука, 1988, с. 72-86; Об одной реминисценции в «Дядюшкином сне» // Достоевский. Материалы и исследования. Т.10 / Отв. ред. Г.М. Фридлендер. — Л.: Наука, 1992, с. 139-140.

В журнале «Литературная учёба» литературоведческой частью занимался Этов Владимир Ильич, с которым я сотрудничал многие годы, написав ряд статей и заметок энциклопедического характера для его Литературного словаря. Была в «Литучёбе» напечатана и работа: Как создавались «Братья Карамазовы» // Литературная учёба, 1988, №4, с. 143-148. По разным причинам эта статья несколько раз переносилась из номера в номер, так что как-то на заседании редколлегии, как рассказывал мне В.И., прозвучала удивительно актуально фраза Достоевского из письма в редакцию «Русского вестника» (у «Братьев Карамазовых» было сложная редакторско-цензурная судьба): «Но это прошу, умоляю не выкидывать».

Были и другие работы по Достоевскому, зелёные тома по выходе прочитывались с карандашом в руках, но издание, как и всё на свете, завершилось (хорошо: не прервалось), и с тех пор — иные тексты и дали иные. Но всегда было ощущение: так или иначе к Достоевскому я вернусь.

Вот и возвращаюсь, вспоминая, что всё, связанное с Достоевским, случалось у меня по знакомству. Хорошие были знакомые. Почти всех уже нет. Светлая память!

Докомпьютерное прошлое наспех листая, наткнулся на текст, которому лет, пожалуй, за тридцать, в нём просвечивает великое слово пророка, которое намного позже я перевёл. Им и предварю давние строки.

2

Иешаяѓу (Исаия), 6 глава

3

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка

«Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу часами по комнате, чуть не плача… Эта книга — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был тогда почти младенцем!» (Достоевский жене А.Г. Достоевской в июне 1875 года)

Пророки и лжепророки — излюбленные герои Достоевского. И порой представляется: их голоса не только отзвук, казалось бы, навсегда забытого слова.

Рано и навсегда вошёл Пушкин в жизнь Достоевского. Вошёл точной лаконичной прозой (писать по-пушкински призывал себя), маленькими трагедиями («Скупой рыцарь» — исток «Подростка»), «Борисом Годуновым» (в юности сочинял одноименную трагедию). Пушкин — идеал, его часто цитировали и Достоевский, и герои его. Лишь одно стихотворение не оставило заметных следов в произведениях Достоевского, если не считать сравнения Мити Карамазова: «Точно горячий уголь в душе» — далёкого отзвука великого образа.

И всё же «Пророк» был с Достоевским всегда.

Н.Н. Страхов, друг-враг Достоевского, воссоздал атмосферу пушкинских торжеств, во время которых Достоевский впервые решился публично прочесть это стихотворение. Речь Достоевского о Пушкине «дала празднику некоторое существенное содержание и осталась после него, как твёрдое и блестящее украшение, не улетевшее вместе с дымом и пламенем этого фейерверка». Речь была захватывающей, «все стали слушать, так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине». В оценке Страхова нет преувеличения. Сохранилось немало куда более восторженных отзывов.

В конце заседания Общества любителей российской словесности 7 июня 1880 года Достоевский ощутил своё право на пушкинского «Пророка». Вечером того же дня, в последний день пушкинских торжеств, на литературно-музыкальном вечере Достоевский читает Пушкина. «Всего значительнее было чтение стихотворения «Пророк», — вспоминал Страхов. — Достоевский дважды читал его, и каждый раз с такой напряжённой восторженностью, что жутко было слушать. Зная его, я не мог без невольной жалости и умиления видеть его истощённое маленькое тело, охваченное этим напряжением. Правая рука, судорожно вытянутая вниз, очевидно, удерживалась от напрашивающегося жеста; голос был усиливаем до крика».

7 июня 1880 года свершилось то, о чём Достоевский мечтал всю свою жизнь.

Вернувшись в Петербург, он принимает приглашение председателя литературного фонда В.П. Гаевского, который, вероятно, находясь под впечатлением от московского публичного чтения Достоевским «Пророка», уговаривает писателя выступить 19 октября в лицейскую годовщину. Чтение стало триумфом. «Казалось, стены городского Кредитного общества дрожали от рукоплесканий, когда Фёдор Михайлович окончил «Пророка»… — вспоминала А.Г. Достоевская. — Мне случалось встречать людей, которые по прошествии двух десятков лет помнили, как поразительно хорошо удавалось прочесть Фёдору Михайловичу это талантливое стихотворение. Почти на всех последовавших в 1880 году чтениях публика требовала, чтобы Фёдор Михайлович прочёл 'Пророка'» (Надо думать, сам Достоевский вряд ли согласился бы с таким эпитетом — «талантливое»: откровение выше любых эпитетов.)

7 июня была прервана плотина, внутренние запреты исчезли. Теперь Достоевский часто читает «Пророка», и каждое чтение становится событием и для чтеца, и для слушателей. Незадолго до лицейской годовщины писатель читает «Пророка» в салоне Е.А. Штакеншнейдер. В среду 15 октября она записывает в дневнике впечатления от вчерашнего вечера: «Достоевский прочёл изумительно «Пророка». Все были потрясены, исключая Аверкиевых; впрочем, шальные люди в счёт не входят». В ответ на просьбу о чтении Достоевский «не возразил ни слова и немедленно стал читать «Пророка», а затем и другие вещи, и заэлектризовал или замагнетизировал всё общество».

Пушкинский триумф, восторженное принятие его речи, хоть на миг примирившей враждующих, дало Достоевскому свободу, долго, мучительно жданную. Годы, десятилетия не решался ни читать публично, ни цитировать ко многому обязывающий текст, боясь вызвать насмешки. Всегда помнилось: «Витязь горестной фигуры…»

Помнилось не как пощёчина, как — щелчок по носу, оглушительно звонкий, полученный назад тому много лет.

«Пророк» в устах Достоевского? Самозванец, Фома Фомич Опискин, Гоголь «Выбранных мест», «бабий пророк» Версилов, убеждённый в своей гениальности и не скрывающий этого Кармазинов.

«Но пишу только для Вас, одного. Не отдавайте меня на суд людской!» (А.Н. Майкову 16 (28) августа 1867 г. из Женевы). Вот чего Достоевский страшился! Всю жизнь боялся насмешек. Всю жизнь привык таить заветное от суетливо-любопытствующих глаз. Ему же: «Мне перед Вами покаяться не больно».

Так было с «Пророком», так было когда-то с «Бедными людьми», о которых до поры до времени ничего не знал даже живший с ним в одной квартире Д.В. Григорович.

Блестящий дебют, восхищённые взгляды, благословение корифеев — юный честолюбец не устоял, голова пошла кругом. В отместку — насмешки, щелчки. Даже годы спустя сохранил иронию, более приличествующую непосредственной близости к событиям, И. Панаев: «Мы ставили наших кумирчиков на пьедестал и поклонялись им с истинным энтузиазмом. Одного, произведённого таким образом в кумиры, курениями и поклонениями перед ним мы чуть было даже не свели с ума. Этому кумирчику повезло более, нежели другому: его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: 'Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьёт своими произведениями всю настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! Кланяйтесь…' Об этом мы протрубили везде, и на площадях, и в салонах». «Наш маленький гений сделался невыносим: он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: 'выше! выше!' У нас совсем затекли руки, донельзя поднятые кверху, а он всё злился и всё кричал: 'выше!' Он начал упрекать нас в зависти, в ненависти к нему, когда мы объявили ему наотрез, что у нас нет ни сил, ни возможности поднять его выше, с бешенством вырывался из наших рук, соскакивал на землю, совсем загибал голову назад и необыкновенно величаво прохаживался в толпе, удивляясь, что толпа не замечает его и не падает ниц при его появлении…»

Без иронии, спокойней, точней вспоминала об «ошеломлённом неожиданным блистательным» дебютом, «засыпанном похвалами» Достоевском А.Я. Панаева: Достоевский, «как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами, которые скромно выступили на это поприще со своими произведениями. С появлением молодых литераторов в кружке беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражая его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения».

Казалось бы, насмешки, щелчки — всё в прошлом. Слишком много воды утекло. Но нет. Вольно или невольно часто напоминали: «витязь горестной фигуры». Напоминали часто, злобно и походя. И после возвращения из Сибири щелчки продолжались. Можно было снести и несравненно большие, чем у него, гонорары и несравнимую с его независимость Льва Толстого и Ивана Тургенева. Ранило другое — больней. Например, статьи Н.Н. Страхова о «Войне и мире», в которых Л. Толстой объявлялся продолжателем пушкинской традиции.

Ударом по самолюбию была и «распубликованная» П. Анненковым история с каймой, которой будто бы он, юный бахвал и несостоявшийся гений, требовал обвести в сборнике первое творение своё, разумеется, гениальное.

Теперь ничего в нём, не единожды погибавшем и возрождавшемся Иове, не напоминало автора «Бедных людей» и «Двойника», уверявшего брата: «Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвёт на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет». И кто мог признать ныне в человеке, так читающем «Пророка», юного бахвала, с непринуждённостью в письме к брату перемежавшего гениальные прозрения («Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя. Я же моей не показывал») с явной хлестаковщиной: «Наши говорят, что после «Мёртвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение («Двойник») гениальное… Действительно, Голядкин удался мне донельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше «Мёртвых душ», я это знаю». Да, он мог, конечно, кокетливо признать: «У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», с тем правда, чтобы, упомянув брату о «целой тьме современных писателей», среди которых есть его соперники, тут же уверенно заявить: «Первенство остаётся за мною покамест и надеюсь, что навсегда».

В литературной среде слабостей не прощали. Впрочем, он и сам не прощает их лжепророку Гоголю, иронизируя над автором «Выбранных мест»: «Приказывает напечатать свой портрет в огромнейшем количестве экземпляров и выручку за него определить на вспомоществование путешествующих в Иерусалим».

Достоевский никогда не мог спокойно, без внутреннего волнения говорить о назначении поэта. Однажды, вспоминает В.В. Тимофеева (С. Починковская), он застал её в типографии за чтением «Торквато Тассо» Гёте. Мельком взглянув на страницы, писатель «прочёл наизусть весь монолог Торквато»:

— А этот Антонио, — с презрительным выражением губ вставил Фёдор Михайлович, — Антонио тут ничего и не понял!

Его порыв поэзии увлёк!

Эти статс-секретари всегда так думают, что поэзия это так, один только порыв, и ничего более. Ведь Гёте в душе сам был такой статс-секретарь, вроде Антонио. И, конечно, Тассо, как поэт, гораздо выше Гёте, хоть Гёте и относится к нему свысока».

Важно не то, как Достоевский оценивает Гёте: так им понятому он противопоставляет истинного поэта, гения, пророка, страдальца, не дожившего до минуты своего торжества. Монолог, который читает наизусть Достоевский (в переводе А.Н. Яхонтова), — кульминационный в развитии конфликта между Тассо и «статс-секретарём». Противопоставляя Тассо Гёте, Достоевский цитирует пушкинского «Поэта» (1827):

«с тихим пафосом медленно начал он глухим низким голосом; но когда дошёл до стиха:

Голос его полился уже напряжённо-грудными высокими звуками, и он всё время плавно поводил руками по воздуху, точно рисуя… эти волны поэзии».

Пушкинский триумф возвестил: пришла пора. Теперь, незадолго до смерти, которую Достоевский предчувствовал, можно было без ложной скромности и боязни получить щелчок (ничего-то он теперь не боялся), признаться в заветном.

Пушкинский «Пророк» в его душе всегда звучал с библейской силой пророка Исаии: и когда он мысленно читал его, мечтая о том, что сможет вновь писать; и когда повторял его в дни унижений и оскорблений; и когда восставал против всего мира, подобно Иову; и когда приносил всё в жертву великому своему предназначению:

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

Читая в последний день пушкинских торжеств эти строки, Достоевский знал: делает это по праву. Таким неистово читающим гениальное стихотворение, слившимся с его героем, он запомнился многим современникам.

«Мне всё хотелось сказать, что он пророк, а не Пушкин», — вспоминала своё ощущение посетившая Достоевского на следующий день после чтения М.А. Поливанова. Разумеется, к впечатлению поклонницы, вызванному вчерашним триумфом, можно отнестись и скептически. И.А. Гончарова к поклонникам Достоевского не отнесёшь. Тем более интересно его невольное признание, зафиксированное мемуаристкой: «Молодёжь льнёт к нему… считает пророком… А он презирает её» (доказывать несостоятельность последней фразы не будем). О репутации пророка Достоевского говорил и Н.С. Лесков, и П.М. Третьяков, и другие современники. Е.П. Леткова-Султанова запомнила Достоевского, выступавшего на вечере, устроенном Литературным фондом: «Когда он читал «Пророка», казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: 'Глаголом жги сердца людей'»

Стихи Пушкина звучали резко и отчётливо, наполняли зал огромной невиданной силой. Достоевскому казалось, что он, подобно библейскому патриарху, готов к борению с Самим Богом. Знал: даже когда ощущение невиданной мощи покинет, останется нечто, трудно определяемое, но несомненное — как библейская хромота.

Несмотря на огромный читательский опыт, Достоевский всю жизнь сохранял свойственную обычно юному, не слишком искушённому сознанию способность отождествлять себя с героями, тем более — с лирическими героями Пушкина. В этой способности и кроется, видимо, секрет огромного воздействия Достоевского-чтеца (не обладавшего особыми артистическими талантами) на слушателей.

Читая, Достоевский растворялся в поэтическом ритме, всё его тело жило этим ритмом. Слова не выговаривались, не выпевались — с дрожью вырывались. При этом Достоевский отдельные слова выделял с особою силой.

Внимательный читатель всего, что писалось о Пушкине, Достоевский наверняка читал статью Н.Н. Страхова «Несколько запоздалых слов» («Отечественные записки», 1866), в которой, в частности, идёт речь о «Египетских ночах», а также «Заметки о Пушкине» («Складчина», 1874), где цитируются «Ещё дуют холодные ветры» и «Сказка о медведихе» (её Достоевский любил читать на литературных вечерах и упомянул в речи о Пушкине). Возможно, именно Страхов и натолкнул Достоевского своей цитатой из стихотворения «Ещё дуют холодные ветры» на образ «клейких листочков», ставший одним из лейтмотивов «Братьев Карамазовых». В первой статье критик анализировал ряд стихотворений о поэте, начиная с «Пророка», в котором по слову Страхова Пушкин «торжественными, величественными чертами рисует поэтическую силу, которую он с такой полнотой чувствовал в своей груди. Поэт — это преображённый человек, пророк».

Как трудно было Достоевскому, чувствовавшему, что «поэтическая сила», подобно библейской, преображает его, молчать об этом. Когда же, случалось, не выдерживал, то жалел.

Однажды в радостную минуту (он только что сложил с себя тяготившие обязанности редактора «Гражданина») Достоевский делится воспоминаниями (Семёновский плац, Библия, которую получил в крепости от брата) с В.В. Тимофеевой (О. Починковской) и А.У. Порецким. Читает им и стихи — Пушкина, Лермонтова, Огарёва, Байрона. Со «сверкающими глазами, с вдохновенными жестами — точно жрец пред невидимым жертвенником» читает Достоевский своей немногочисленной аудитории «Пророка», сначала пушкинского, затем лермонтовского.

В.В. Тимофеева (О. Починковская): «Пушкина я выше всех ставлю, у Пушкина это почти надземное, — говорил он, — но в лермонтовском «Пророке» есть то, чего нет у Пушкина. Жёлчи много у Лермонтова, — его пророк — с бичом и ядом… Там есть они!

И он прочёл с жёлчью и с ядом:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья, —

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья…

И когда дошёл до стиха:

Глупец — хотел уверить нас,

Что Бог гласит его устами! —

Фёдор Михайлович покосился на меня, как бы желая поймать… «дурную», скептическую улыбку».

На мгновение приоткрывшийся Достоевский боится чужого скепсиса, боится: его слушатели — «они», способные бросить каменья — взглядом, улыбкой, не сопричастностью пророческому вдохновению.

У Пушкина рифма сближала, «стягивала» — «пророк» и «порок», у Лермонтова — всё проще: «бледен» и «беден», его пророк гонимый, осмеянный. Пушкинский пророк наделён сверхъестественными качествами, он — идеал; у Лермонтова он изображён чисто бытовыми штрихами: худ, бледен, одет в рубище, торопливо пробирается, слыша оскорбления. Вместо пушкинской торжественности у Лермонтова черты библейского стиля сочетаются с разговорными интонациями.

Возносящийся в мечтах на пушкинскую горную высоту, Достоевский, немолодой больной человек с землистого цвета, мрачным, усталым лицом, современникам представлялся часто бледным, а порой и осмеянным пророком.

Но бывали мгновения, когда преображался. «Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворён был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека».

В типографии Траншеля (там печатался «Гражданин»), где лежали сырые корректурные оттиски, где воздух был настоян на скипидаре, Достоевский вдохновенно читает великих поэтов. Это чтение потрясло В.В. Тимофееву. Порецкий же заметил: «Однако в каком вы сегодня поэтическом настроении, Фёдор Михайлович!» Ушат холодной воды. Достоевский торопливо прощается, испытав — в который раз! — чувство лермонтовского пророка. И всё же верит: придёт время, и прочитает, не боясь быть осмеянным, своего «Пророка» — пушкинского. «Помните, я вам как-то давно обещал литературные вечера!.. — сказал Достоевский, прощаясь со своей благодарной слушательницей. — Ну, так сегодня пусть это будет первый в задаток будущих!»

Изображение поэта-гражданина в образе пророка — это Ф. Глинка, это и В. Кюхельбекер. Отзвуки лермонтовского пророка есть у Н.А. Некрасова, под его влиянием написана «Тризна» Т.Г. Шевченко (возможно, её в авторском исполнении слышал Достоевский, им приходилось вместе участвовать в литературных чтениях). Есть немало оснований предполагать, что Достоевский читал и «Думу», с автором которой А.Н. Плещеевым часто встречался на «пятницах» Петрашевского. Заключительные строки «Думы» были перепевом лермонтовского «Пророка».

Один из эпиграфов в журнальной публикации «Думы» — из «Безумцев» Беранже (в переводе В. Курочкина), где прославлялись Сен-Симон, Фурье, Анфантен. Стихотворение было популярно среди петрашевцев. Его прочитал Н.С. Кашкин 7 апреля 1849 г. на обеде в честь Фурье, на котором, правда, Достоевского не было.

Герои Беранже были близки молодому писателю высокой пророческой миссией. Сен-Симон «угас одинокий», «сознавая, что путь им открытый,// Человечество мог бы спасти». Фурье звал людей, разделившись на фаланги, дружно трудиться, и тогда «та сила, что движет мирами,// Человечеству даст вечный мир». Анфантен «слабой женщине дал» «равноправность в общественном строе». Но все трое — безумцы, осмеянные пророки.

Безумцы, пророки… Они были близки юному Достоевскому. Верность юношеским идеалам, несмотря ни на что, он сохранил на всю жизнь, сказав об этом во всеуслышание 7 июня 1880 г. А незадолго до этого Достоевский, мечтавший о великом писателе, который бы всех увлёк и сказал бы великое новое слово, читает «Последние песни» Некрасова, с которым его разделила судьба, но миссия поэта-пророка объединяла. Тема поэта-пророка звучала у Некрасова в стихотворениях «Блажен незлобивый поэт», «Поэту» (Памяти Шиллера), с особой силой в «Пророке»:

…Тогда в типографии Траншеля Достоевский «с мистическим восторгом на лице» прочёл и свои «любимейшие» стихи Огарёва:

Достоевский цитирует рефрен из поэмы Н.П. Огарёва «Тюрьма», несколько переиначивая вторую строку (у Огарёва: «И только жаждал и мечтал»). С поэмой Достоевский, вероятно, познакомился за границей: при жизни писателя она печаталась только в 1858 г. в лондонском издании стихотворений Огарёва.

Может быть, лишь тогда Достоевский произнёс заветное слово — пророк.

Пророк! Вспышка, озарение — вдруг, миг, мгновение — на всю жизнь, на все времена, на всю вечность, которая доведётся.

По Библии он и сам любил гадать. За несколько часов до смерти открыл Евангелие, подаренное в Тобольске жёнами декабристов.

А.Г. Достоевская: «Открылось Евангелие от Матфея. Гл. III, ст. II. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

— Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу».

…Текст этот обнаружился среди иных достоевских в папочке с завязочками: напечатаны на машинке, листы скрепочкой соединены, та слегка проржавела, пока на компьютере перещёлкивал, листы то скреплял, то раскреплял, ржавчина со скрепочки куда-то исчезла, как не бывало, как новенькая, ярко, задорно блестит, беззастенчиво юно глумится.

(Продолжение следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы