Кричевский. Многосоставность

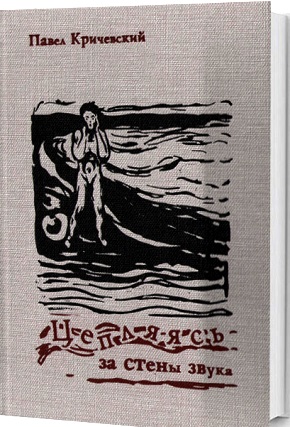

Предлагаемая вниманию читателей публикация является послесловием к изданной в 2019 году в издательстве "Летний сад" книги Павла Кричевского "Цепляясь за стены звука". В настоящий момент книгу можно приобрести в "Фаланстере".

МНОГО

Множественность Кричевского – в энергетике его текстов: это тексты разной сложности/простоты, намеренной корявости/благозвучия, сюжетности/бесфабульности, которые манят и переформатируют не только самого Кричевского, но и его читателя.

СОСТАВ

Кричевский состоит из разного рода синкретических деталей барочной и символистской (русского символизма) поэтики, срощенных с немыслимыми для этих источников координатами и перипетийностью аллегорических концептов-персонажей.

НОСТЬ

Кричевский – это абстрагирование последних абстракций, субстантивация субстанций, – причем в логику живую, изворачивающуюся аналитическим взглядом и требующую подобную себе логику - болевую, патетическую и смертельную.

Что есть миф для поэта? Миф может звучать поэту отцовской либо материнской речью. С отцовской речью поэт вступает в двусмысленную борьбу-служение, отцовская речь хотя и мёртвая, но нуждающаяся в своём подновлении и сложных отношениях с собой (она – мотор идентификации). Материнская речь – это речь, которая говорит поэта и в которой поэт тонет, если не прощупает в ней отца и не пойдёт на/под него.

Что есть миф для поэта? Миф может звучать поэту отцовской либо материнской речью. С отцовской речью поэт вступает в двусмысленную борьбу-служение, отцовская речь хотя и мёртвая, но нуждающаяся в своём подновлении и сложных отношениях с собой (она – мотор идентификации). Материнская речь – это речь, которая говорит поэта и в которой поэт тонет, если не прощупает в ней отца и не пойдёт на/под него.

Материнская речь у «поэта», утонувшего в ней, что-то «рассказывает», а не рассказывается: есть какое-то предвечное сообщение, которое потом получает себе конкретную форму (структуру) и словесность. Это называется: «поэт» что-то «выражает». Отсюда противоречие между этим (на поверку одним и тем же) сообщением и т.н. «языковой стихией», то бишь современными средствами для передачи сообщения. Другими словами – это традиция позиционирования себя в т. н. традиции «письма», как псевдо-воспроизведения некоего «образца». Это очень странное положение, когда можно писать текст без каких-либо читательских задач (не «кто это будет читать?», но «что этот читатель тут будет читать?») Камуфлируется такое суицидальное поведение целями и задачами возвышенного – этого тотемического жертвенника, на который добровольно приносят свои жизни тысячи тысяч подобных «поэтов». Они не живут в мифе, но – пользуют миф. В этом случае последний функционирует как механизм тотема. Это только в наивных учебниках по советскому религиоведению род «изобретал» себе тотем, чтобы было не так страшно жить. На деле всё было с точностью до наоборот: тотем порождал род, и без такового порождения никакого рода не было и не могло быть. Тотем есть род, это его, рода, порождающий-возрождающий принцип. «Поэт», как он описан в предыдущем абзаце, – внутри такой структуры думанья-производства текстов, откуда не-родовых текстов не бывает.

Для поэта Кричевского нет описанного выше псевдо-мифа и «языковой стихии». Кричевский пишет на достаточно архаичном языке, который не выражает ритуальное одно-и-тоже-другое, более-менее удачно запакованное в стих как повод, а выражается. У Кричевского язык как друг-другой начинает работать, символы символятся, общая языковая свалка валится – и над всем есть дыхание чего-то живого (чем более тёмного, тем более живого – что, согласитесь, не всегда случается в поэзии как такой).

Материнская речь вся есть другой, и её речевик глаголит что-то помимо себя, ибо себя просто не имеет. Это не случай Кричевского. Случай Кричевского – это выход до языка другого, часто один на один с пафосом и нешуточной борьбой.

Его язык именно кружит вокруг чего-то искомого и натыкается на него или упускает, но чует, что ищет. Тут нет никаких регуляторных процедур возвышения-понижения, ни какой-то фантазматической борьбы с временем (пост-современным или еще каким-нибудь). У Кричевского всё происходит здесь и сейчас, то есть это со-временность вне каких-либо трендов. Ни у него самого, ни у его читателя (я – один из них, и я именно стандартный читатель, эксклюзивность читателя в отношении поэзии Кричевского вообще исключается) нет никакой «мифологии», куда/откуда пишется/читается как место рождения и укрытия от мира сего. Язык Кричевского – это место роста и борьбы роста, у него нет каких-то приоритетных «последних» вопросов, у него просто они (вопросы) есть. У псевдо-мифа же вопросов нет, - одни ответы.

Нормативная поэтика эманирует строго распределенные коннотации к своему денотату, поэтика Кричевского использует противоположное движение – распад связей коннотаций, каким-то непонятным способом выходит к голой реальности денотата – оказывающегося хаотическим движением стихий – перманентно поедающих и рождающих друг друга. Абстрактные понятия у Кричевского становятся предметами и живыми персонажами, реальные же предметы символизируют сразу всё и лишаются своей предметности – род, порожденный чудовищем-прапредком, бестиализируется, двигается вспять по стволу рождений-смертей. Основной прием Кричевского – перипетия: резкий скачок от нормативного порядка символов-предметов в их расширяющийся хаос. Знак (идеологические образы Кричевского которые поставлены в ткань текста заведомо) – знает, или: знак что-то знает: можно ломать свою или чужую голову знанием этого знания. Символ же (та образность, которая у Кричевского базовая и априорная, взятая по умолчанию) символизирует: и у Кричевского это символизация обязательно сопряжена с введением такого иного для знака, что ведет к уничтожению самого знака: иное заполняет (не) своей инаковостью, десимволизует, ощупью дает попробовать хаос – строго логический и поедающий душу.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы