Предшественники (3)

Глава 3

Перевод неистового архимандрита

1

Епитимия

Православная традиция, хотя не формально, освятив Септуагинту и славянские переводы, невольно освятила нелепицы, несуразности и ошибки, видимые мало-мальски образованным глазом. К началу 19 в. стало совершенно очевидно, что единственная возможность очистить текст от ошибок — вернуться к истоку, сделав перевод Ветхого завета с иврита и арамейского, а Нового — с греческого, языков оригинала. От века к веку росла и необходимость перевода русского, а не славянского, терявшего изначальное качество литературного языка племени русского. К началу 19 столетия у русского образованного человека (таких людей стремительно становилось всё больше и больше, и не только в дворянском сословии) было три родных языка: русский разговорный, русский литературный, русский богослужебный — славянский. И, разумеется, международный — французский. Им, кстати, пользовались, читая Библию, подобно другим своим современникам, А.С. Пушкин и Александр I.

Потребность в исправной Библии на живом языке с еще большей остротой ощущалась внутри самой церкви, слово которой с каждым годом было пастве всё более не понятным. Но расстаться с привычным, ею же освещенным славянским переводом церковь никак не могла: вся система могла обрушиться, словно карточный домик. Поэтому большинство иерархов противилось возвращенью к истокам, созданию переводов на русский, тем более, переводов с иврита.

Причин тому было множество. Иврит преподавался в духовных академиях, но мало кто им в достаточной степени овладевал, а отношение к преподавателям еврейского было весьма настороженным, что объяснялось, в первую очередь, общехристианским комплексом нового Израиля, с недоумением взиравшего на старый Израиль, вопреки всему продолжающий существовать. Кроме того, а может, и прежде всего, опасение возбудить отпадение в ересь, которая везде, в том числе и в России, стремилась к истокам. В церкви хорошо помнили борьбу архиепископа Геннадия в Новгороде с еретиками, что привело к созданию Геннадиевской библии (1499). Она была переведена частично с иврита, частично с греческого, частично с Вульгаты (ни на славянском, ни на греческом всех библейских книг не сыскали!). «Жидовствующие» разных видов и степени углубленности в «жидовство» во все эпохи были в России большой проблемой.

Знаменательно, первые попытки перевода Писания на русский были предприняты не внутри церкви, а, как бы сбоку, извне. Они были сделаны в Российском Библейском обществе, созданном «сверху», при поддержке еще либерального Александра I. В руководстве Общества были и церковные иерархи. Однако оно, тесно связанное с Английским, просуществовало недолго. Либерализм полинял, охранительные интересы взяли вверх, и о необходимости появления исправного текста на живом языке забыли до воцарения Александра II.

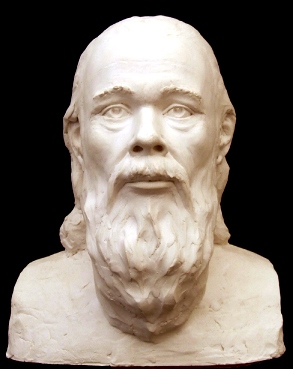

Архимандрит Макарий (Михаил Яковлевич Глухарёв, 1792-1847), учивший иврит у Г. Павского, вслед за учителем переводивший библейские тексты с иврита, подобно учителю, немало претерпевший за это, характером с Г. Павским был крайне не схож. Большую часть жизни Г. Павский прожил в столице. В отличие от него, окончив духовную академию (1817), будущий архимандрит отправился в путь по огромной стране. Вначале он был отправлен в Екатеринослав, где был пострижен в монашество, где встречался с квакерами Стефаном Грелле де Мобилье и Вильмом Аллено, за что был обвинен в неправославии. В 1821 г. Макарий был назначен ректором Костромской семинарии, а в 1824 г. после отставки едет в Киево-Печерскую лавру. По дороге заехал в Саров, где старец Серафим предсказал ему тяжелый жизненный крест, что вполне оправдалось.

Будучи не вполне от мира сего, неистовый архимандрит искал признания и скверно с ним совместимого уединения. Не задержавшись в шумной и многолюдной лавре, где не находит покоя, а может, тяготясь непризнанием, он отправляется в известную своими садами Китаевскую пустынь под Киевом, а затем просится в Петербург, в академию. Получив отказ, направляется в Глинскую пустынь, где занимается переводами, в частности, «Исповеди» Августина. Здесь он провел около четырех лет, пока по собственной просьбе получил назначение в Тобольскую епархию для миссионерской деятельности, которая продолжалась около пятнадцати лет, до 1844 г.

Мысль о переводе Писания у архимандрита Макария зародилась, вероятно, еще в Академии. К 1837 г. он перевел книгу Иова, а в 1839 г. — книгу Исайи, которые через некоторое время сверил с переводами Г. Павского (переводы других книг Писания архимандрит не считал своими; он правил, и не всегда удачно, работы Г. Павского).

За несколько лет до этого в письме от 23 марта 1834 г. «О потребности для российской церкви переложения всей Библии с оригинальных языков на современный русский язык» к своему покровителю митрополиту московскому Филарету (Дроздову), самому переведшему Книгу Бытия на русский язык, он доказывал необходимость перевода Писания с оригинала: Ветхий завет — с иврита, а Новый — с греческого. Сообразуясь с тогдашней церковной и государственной ситуацией, митрополит не дал хода письму.

В 1837 г. архимандрит Макарий прислал в комиссию духовных училищ перевод книги Иова с письмом на имя государя с просьбой об издании. В марте 1839 г. он, приехав в Санкт-Петербург, вновь ходатайствует об издании переводов, однако Синод оставляет прошение архимандрита без действия. Через год, сделав правку своих рукописей по переводам Г. Павского, Макарий вновь и очень резко обращается в Синод, после чего ему была назначена епитимия, чтобы «молитвой с поклонами он очистил свою совесть». Основываясь на переводе Г. Павского, Макарий перевел весь Ветхий завет, который был опубликован лишь после смерти в журнале «Православное обозрение» с апреля 1860 г. по декабрь 1867 г. Примерно в то же время отдельными книгами печаталась вторая версия перевода.

2

Иов: две первых главы

Ученик Г. Павского, в первом же своем переводе Писания архимандрит Макарий идет по стопам учителя, стремясь к созданию буквального перевода, при этом, как и учитель, жертвуя ясностью русской речи. Текст дополняется выделенными курсивом «недостающими» словами и сопровождается примечаниями. Сравнивая мой перевод с переводом Макария, любопытно обратить внимание и на примечания: что по мнению переводчика необходимо было объяснить читателю двести лет назад и что необходимо сегодня. Так, к примеру, в переводе 2-го стиха архимандрита Макария читаем: «и похулили Бога въ сердцѣ своемъ». Я же перевожу буквально («благословляя Бога в сердце своем»), сопровождая перевод примечанием: «Благословляя. В оригинале: וּבֵרְכוּ. Перевод дословный. Эвфемизм слова «хулить».

Обратим внимание также на слово «сатана» у Макария, как в Синодальном и большинстве переводов на русский, на персонаж по имени Сатан у меня (как в Вульгате), который является дьяволом в Септуагинте и славянском переводе, и персонажем по имени Противоречащий у С. Аверинцева.

Глава 1

Перевод Макария

Примѣчанія:

[1] Одна изъ сѣверныхъ областей пустой Аравіи.

[2] Такъ называются разныя племена аравитянъ, жившія между Египтомъ и Евфратомъ.

[3] Слово еврейское, — значитъ противникъ.

[4] Въ землю, утробу общей всѣхъ смертныхъ матери.

Мой перевод

***

◘◘◘

Особо следует обратить внимание на определение Иова в первом стихе.

У архимандрита Макария: «и былъ человѣкъ сей мужъ непорочный и справедливый, и боявшійся Бога, и удалявшійся отъ худаго».

Синодальный перевод (в этом переводе учитывалась и работа архимандрита Макария): «и былъ человѣкъ этотъ непороченъ, справедливъ и богобоязненъ и удалялся отъ зла».

Современный перевод ТАНАХа под ред. Д. Иосифона (часто почти буквально следует за Синодальным): «и был человек тот непорочен, справедлив и Богобоязнен, и удалился от зла».

Мой перевод: «и был человек этот невинен и прям, страшился Бога и от зла удалялся.

Перевод С. Аверинцева: «и человек этот был прост, и праведен, и богобоязнен, и далек от зла».

С. Аверинцев к слову «прост» делает примечание: «В подлиннике: «tam» — непереводимое древнееврейское слово, которое означает отсутствие внутренней ущербности, полновесную доброкачественность и завершенное взаимное соответствие всех помыслов, дел и слов. Перед нами возникает образ искренней, чистосердечной, благообразной истовости богатого патриархального «шейха», неуклонно блюдущего себя от греха и во всем поступающего как положено. Иов — хороший, и ему хорошо, и с ним хорошо; кажется, злу неоткуда войти в его жизнь. Тем более поразительно, что зло входит в его жизнь».

В одном не соглашусь с С. Аверинцевым, благословенна его память. Слово там, как видно из примеров, вполне переводимо, но, как часто бывает, переводимо многообразно: русские эквиваленты передают его не вполне. Это характернейшая переводческая проблема: выбрать наиболее адекватное слово. Замечу, что в исключительных случаях я для важнейших случаев в языке, на который перевожу, «выделяю» для достижения адекватности даже два слова.

Глава 2

Целый ряд стихов этой главы в переводе архимандрита Макария (также Синодальный и под ред. Д. Иосифона, и С. Аверинцева) начинается с «и», а мой перевод без «и» обходится. Дело в том, что этот «и» — не соединительный союз, за который его принимали мои предшественники, но так называемый «вав перевертывающий», т.е. формант, в сочетании с глаголом в форме будущего времени имеющий значение прошедшего времени.

Перевод Макария

Примѣчаніе:

[1] Пословица, которой смыслъ таковъ, что человѣкъ не такъ чувствителенъ къ внѣшнимъ потерямъ, которыя не касаются лично его самаго.

Мой перевод

***

◘◘◘

3

Пещера Иеронима

В 1861 г. было опубликовано письмо от 23 дня марта 1834 г. архимандрита Макария митрополиту Московскому Филарету. Редакция журнала, предваряя письмо, напоминала читателю: «Въ настоящее время не можетъ быть сомнѣній относительно необходимости русскаго перевода Библіи. Но въ тридцатыхъ годахъ и позднѣе эти сомнѣнія были сильны, слышались часто и повсюду. Закрытіе Библейскаго Общества, причина котораго заключалась въ томъ, что въ составъ Общества попали нѣкоторые члены изъ свѣтскихъ лицъ, заподозрѣнные потомъ въ политическихъ убѣжденіяхъ, произвело въ большинствѣ рѣшительное предъубѣжденіе противъ русскаго перевода Библіи. Но само по себѣ это обстоятельство конечно нисколько не оправдывало прекращенія переводовъ, которыми занималось Общество. О. Макарій ясно различалъ для себя и случайныя недоразумѣнія насчетъ общества и существенныя потребности Церкви относительно перевода Библіи».

Главный аргумент архимандрита Макария в пользу перевода Писания на русский язык — непонимание современниками славянского, в чем косвенно и витиевато соглашался и Филарет, назвавший славянский язык «хотя ныне уже не общенародным, однако еще довольно понимаемым внимательными посетителями храмов и читателями Священных книг, даже не имеющими училищного образования».

Архимандрит Макарий писал: «Что же осталось пастырямъ нынѣшней Церкви россійской дѣлать, когда россіяне нашего времени отвыкли употреблять славянскій языкъ въ разговорахъ, въ сочиненіяхъ, въ помышленіяхъ: когда немногіе безъ затрудненій многихъ, и весьма многіе мало понимаютъ его въ священной Библіи, и въ семъ множествѣ обрѣтаются даже многіе клирики; когда живущіе среди насъ христіане иныхъ исповѣданій, читая на своихъ живыхъ языкахъ Библію, исправно переведенную съ еврейскаго и греческаго, изъявляютъ раздражительное для народной ревности сожалѣніе, что россійская Церковь не имѣетъ россійской Библіи…»

Работа над созданием перевода мыслится архимандриту Макарию коллективной, для чего он предлагает создать особый журнал: «При с.-петербургской духовной академіи можно издавать особый журналъ подъ названіемъ: Опыты въ переводѣ съ еврейскаго и греческаго, и въ семъ журналѣ, который, безъ всякихъ предварительныхъ объявленій, былъ бы разсылаемъ не по церквамъ, а по всѣмъ лицамъ, учащимъ въ академіяхъ и семинаріяхъ, если бы, напримѣръ, въ четыре мѣсяца выходила книга такой мѣры, какъ весь Новый Завѣтъ на россійскомъ нарѣчіи, то можно было бы въ продолженіе двухъ лѣтъ помѣстить весь Ветхій Завѣтъ, начиная съ пророческихъ книгъ, продолжая агіографами и апокрифами, и заключивъ сіе изданіе книгами каноническими историческаго содержанія. Сія мѣра еще спокойнѣйшимъ путемъ вела бы къ цѣли, если бы къ тексту были прилагаемы избранныя параллели, и самыя краткія примѣчанія, между прочимъ, въ изъясненіе пророчествъ. Тогда мы стали бы спокойно ожидать времени, каковое правители Церкви получили бы для разсмотрѣнія, исправленія, усовершенія, одобренія и усвоенія Церкви россійской сего приготовительнаго труда...».

Из всего видно, что заботы неуемного в своих благих стремлениях архимандрита направлены на то, чтобы донести содержания Писания до паствы на родном языке, при этом его нисколько не тревожит мысль о неразрывности формы и содержания. Что определяет как, а как формирует что. Об этом архимандрит не заботится. Разумеется, это отнюдь не упрек, просто время осознания необходимости передать в переводе единство формы и содержания еще не пришло.

Покровитель архимандрита московский митрополит Филарет был иного мнения о переводе Писания. Он настойчиво утверждал приоритет Септуагинты и славянских переводов («О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого семидесяти толковников и славянского переводов Священного Писания», 1845). Общую методику определения исправности славянского текста по Филарету кратко можно резюмировать так.

В случае неясности славянского текста следует обратиться к Септуагинте, и только в случае неясности и ее — к еврейскому тексту. Митрополит утверждал: «В православном учении о Священном Писании тексту семидесяти толковников надлежит усвоять догматическое достоинство, в некоторых случаях равняющее оный подлиннику и даже возвышающее над тем видом еврейского текста, какой представляется общепринятым в изданиях новейшего времени».

Утверждая приоритет греческого перевода, тем не менее, прекрасно сознавая, что далеко не всегда он достаточно убедителен, и, главное, что нередко Новый завет цитирует Ветхий в еврейском, а не греческом варианте, Филарет замечает: «Впрочем, уважение к тексту семидесяти толковников не должно быть такое исключительное, чтобы текст еврейский надлежало оставить совсем без внимания. Справедливость, польза и необходимость требуют, чтобы и еврейский текст также в догматическом достоинстве принимаем был в соображение при истолковании Священного Писания».

Что ж, в отличие от неуемного прямого архимандрита, митрополит обязан быть сдержанным и осторожным.

Осенью 1846 г. Макарий получил долгожданное разрешение на поездку в Иерусалим, но весной, уже закончив приготовления к поездке, заболел и умер. Такова внешняя канва жизни архимандрита Макария, канонизированного в 2000 г. в лике преподобных, среди иного и за перевод Священного писания на алтайский язык.

Но не этот перевод был делом жизни Макария, о котором рассказывали, что он мечтал поселиться в Святой земле, в Вифлееме, в пещере Иеронима, переведшего Библию на латынь, и там завершить труд своей жизни — перевод Писания с иврита на русский.

Если кто-то скажет, что жизнь Макария схожа с судьбой Иова, пожалуй, я соглашусь. А последний стих третьей главы будто бы о нем произнесен.

[1] Левіаѳанъ или драконъ во всѣхъ миѳологическихъ астрономіяхъ Востока представляется какъ бы готовымъ подняться, дабы пожрать солнце и луну. Вѣрили, что заклинатели умѣли возбуждать его, и такимъ образомъ производить затмѣніе.

Мой перевод

***

1. Чернота. В оригинале: .כִּמְרִירֵ Перевод слова предположительный.

(Продолжение следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы