Большая голова (зоология своих/чужих воспоминаний)

Авторская орфография сохранена

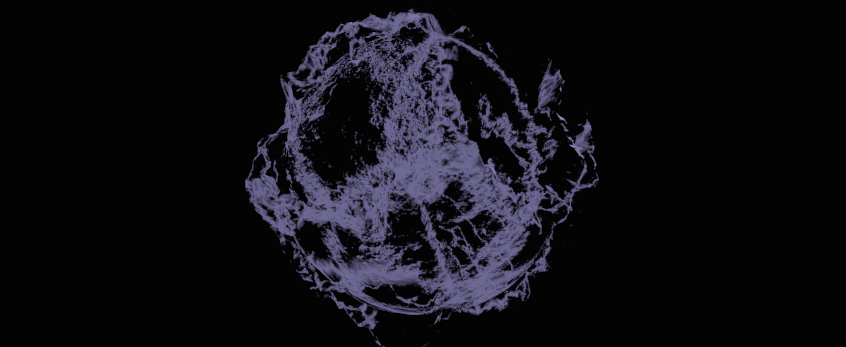

У нас не было ни единого шанса понять, что происходит. Да и сказать, что что-то происходит, было бы слишком самонадеянно. Так же как сказать, что не происходит ничего. У нас не было ни единого шанса понять, что это такое – происшествие. Мы видели в глубокой темноте комнате лишь редкое покачивание чего-то большого и совершенно непрозрачного. Можно было представить, что это была его голова, но тогда она должна была быть настолько большой, что размеры помещения с трудом вмещали ее в себя. Хотя края пространства были размыты до той невозможности определения, когда стена, грубая холодная поверхность кирпичной кладки, она или так близко, что не даст вытянуть руки, либо так далеко, что до нее не получилось бы упасть. Поэтому мы, глядя на его голову, - мы думали, что это голова, нам было легче так думать, - представляли себе, как она покачивается из стороны в сторону в глубоких раздумьях, полных неизвестной нам печали. Для нас он весь и был этой одной “головой”. Мы бы могли сказать, что говоря “голова”, мы имеем в виду “он”. Потому что для нас ничего кроме этого темного плотного шара, - верхняя его часть, улавливающая совершенно никчемный еле живой блик, не падающий ниоткуда, а будто светивший из места собственного преткновения, эта часть была полукруглой, а мы этот полукруг заключили в круг или слегка вытянутый овал, - для нас ничего кроме этого шара здесь не было. И это медленное покачивание, которое мы изредка замечали, успевая по нескольку раз заснуть в перерывах между ними, это покачивание только и внушало нам, что он еще здесь, с нами, он все еще глубоко о чем-то задумался. Он вряд ли что-то скажет. Вот вопрос, говорил ли он когда-то? С нами, или с кем-нибудь другим? Сейчас в это уже трудно поверить. Если бы он заговорил сейчас, никто бы уже не поверил в это. Да и чем бы он мог заговорить? Я думаю, что перед нами было уже то, что никогда уже не заговорит, и никогда не говорило. Но что поделать, у нас не было другого его, того, кто конечно же когда-то говорил, и говорил много. Теперь уже сложно сказать, но наверняка он говорил здесь же, где сейчас он стал так трудно определим, практически невидим и таков, что поставлен нами, теми кто его слушал, - среди нас нашлись бы и такие, если бы вспомнили, - в положение такое неопределенное, вопросительное. Но его было сложно представить перемещенным в другое место. Разве что здесь было светлее. Видно было кресло, в которое он усаживался, которое его обволакивало, дружелюбно окутывала его голову заботливыми потертыми боковыми подголовниками. Вот тогда он и начинал говорить. Только в таком положении, полуотвернувшись, в полудреме, он мог вполне проронить слово, два. Он чаще всего произносил их сразу, либо садясь, либо вставая. Очень редко случалось, чтобы он растягивал промежуток между словами на весь промежуток между усаживанием и вставанием. Да и кто видел их подряд, кто скажет, что видел как он садится в свое кресло, вальяжно закидывая ногу на ногу, а потом видел, не уснув между этими двумя видениями на неопределенный срок, или не пережив ряд событий совершенно отвлеченных, но основательных, вдали от этого места, видел, как он встает, оправляя полы истрепанного халата? Никто из ныне живущих не посмеет этого утверждать. Мы спали, здесь же, там же, где спим сейчас, стараясь делать это по очереди, хотя очередность давно уже сбилась, и скорее всего мы засыпаем и просыпаемся одновременно, как и тогда. Его это никогда не смущало. Его не смущало наше существование, а форма и способ он, наверняка, и вовсе не замечал. Я думаю, что мы спали примерно в одном месте, на равноудаленном от его кресла расстоянии, прижавшись щеками к ковру. Мы вероятно многое пропустили именно из-за этого ковра, из-за его замысловатых узоров. Туда, в переплетения этих арабесок провалились навсегда многие его слова, многие его приходы и уходы. Возможно, в них провалилось даже черезчур многое. Кто знает, все ли еще целы сами по себе. Мы были в полудреме. В полудреме мы встречали его и провожали. В полудреме мы слушали его пару слов. Мы вполне могли бы сойти за сонных собак, лежащих между тлеющим камином и нагретыми домашними тапками хозяин. Но мы вовсе не собаки. Сейчас мы, пожалуй, превратились в псов. Мы следим за ним, засыпая слишком часто, но уверены, что на время нашего сна все вокруг приостанавливается и ждет нашего пробуждения. Мы не собаки. Да и он не хозяин. И никогда им не был. Но между нами были определенные взаимоотношения. Но каковы они были, сложно сказать. Сложно уже представить себе какие-либо другие взаимоотношения, кроме как хозяйско-собачьи. Нашего положения, в смысле местоположения, и нашего поведения, особенно теперешнего, вполне достаточно, чтобы спутать нас с собаками. Но чтобы он был нашим хозяином, нет. Ничего подобного. Он никогда не повелевал нами, никогда ничего нам не приказывал. Он не был к нам снисходителен, не был к нам благосклонно настроенным, не наказывал нас. Иногда мне кажется, что он вообще не знал о нашем существовании. Хотя, это неправда. Это я говорю от обиды, от недостатка внимания, которое, я рассчитывал, я должен был от него получать, получить. Он знал о нас. Те редкие слова, которые он так устало произносил, те изможденные его изможденным ртом слова, звучавшие из того кресла, которого сейчас здесь, возможно, и нет вовсе, они были сказаны для нас. Иначе он не стал бы так утруждать себя. Он никогда не говорил с пустотой, никто не мог застать, застукать его за беседой с самим собой. Хотя многие грешат этим. Надо сказать, бормотанием себе под нос злоупотребляют чаще, чем другими холостыми занятиями, которыми принято злоупотреблять в одиночестве. Он же всегда сначала подыскивал себе аудиторию – с нами этого, разумеется, не требовалось, - перед тем как произнести свое скупое слово, два. Это смело, но возьмусь утверждать, что несколько раз мы видели, как он не сразу нас заметил - что было очень странно, возможно, это было тогда, когда он начал терять сначала остроту зрения, а потом и зрения вообще, медленно погружаясь не только в седушку просиженного кресла, но и окунаясь с каждым разом все глубже в глазную черноту, - он не сразу заметил нас, лежащих на ковре, а губы его уже начали тогда подрагивать, с них почти слетела первая буква слова. А он к тому времени – когда это было, сложно сказать, - привык, видимо, говорить нам что-то очень сильно. Хотя правильнее было бы сказать “говорить при нас”, потому что чтобы заговорить ему требовалось наше при-сутствие, ничего более. Ничего более мы и не могли ему предложить. Короче говоря, он настолько привык к этому своеобразном ритуалу, что при всей своей внимательности, следящий за тем, чтобы не говорить в пустоту, его ощущение нашего присутствия стало на какое-то крохотное мгновение отставать от первых букв, одной буквы, которую его губы уже начинали произносить. Это была даже не первая буква – этого было бы уже слишком много. Он тогда еще не настолько выжил из ума. Губы только и успевали, что прихватить букву, норовя посмаковать ее. Особенно если это была вкусная его губам буква. Среди его вкусных букв точно были, я знаю, я помню, буквы п, ф, б. Другие назвали бы другие. Не мне одному дана была такая наблюдательность. И именно в такой момент он забеспокоился, что не до конца удостоверился в нашем присутствии. Ума не приложу, что могло внушить ему подозрение о том, что мы можем отсутствовать. Увы, это был явный признак его близящейся окончательной разбитости, которая захватила его немногим позже. А тогда я лишь увидел его бегающие, испуганные, блестящие глазки. Они показались мне такими маленькими, такими ничтожными, что мне стало противно на это смотреть. Как он шарил ими вокруг, не приподняв, не имея сил приподнять голову ни на миллиметр. Такие маленькие глаза, которыми бесполезно пытаться что-то уловить. Даже если в них что-то и попадает, то не задерживается, настолько они неглубоки. И тогда, да, именно тогда я мог видеть, краями слипающихся глаз, как из его глаз выплескивалось все, что он пытается так суматошно, так нервно, так на себя не похоже уловить. Говоря все, я имею в виду, конечное, нас. Только нас он и мог пытаться уловить в свои глаза, ибо больше здесь улавливать было некого, но не только поэтому. Тут нужно перейти к таким вещам, о которых при любых других обстоятельствах я не осмелился бы говорить в одиночку, без поддержки и одобрения всех остальных, знавших его, без хотя бы их молчаливых, но достаточно интенсивных кивков, случавшихся бы в ответ на отдельные мои утверждения. Но возможности такой сейчас уже нет совершенно. Не потому, что многие из знавших его давно умерли – кстати, многие умирали до его… нет, я не могу так сказать, ведь он совершенно не умер, - а потому что… забыл почему. Вот о каких вещах мне не стоило бы говорить в одиночку, я тоже практически позабыл, но краешек той мысли еще можно поймать. Увы, постоянно спящие рядом люди очень мешают думать. Спящие не только в прямом смысле этого понятия. Скорее, к примеру, мертвецки спящие, наоборот, мышлению способствуют, организуя что-то наподобие тихого пузыря, внутри которого самому можно спокойно все обдумать, не боясь, что процесс будет резко и бесцеремонно оборван. Но дремлющие, это другое дело. А дремлющие умом, душой, сердцем, совестью – еще хуже. Впрочем, не об этих органах речь. Вещи, о которых я хотел сказать, касаются, снова касаются того, насколько я могу утверждать, что он относился к нам с каким-то особым чувством, что вообще его к нам отношение было не просто констатацией нашего присутствия, которое и так было совершенно условным, пребывавшим на грани отсутствия и полного исчезновения. Когда он тогда стал ловить взглядом это наше эфемерное наличие в комнате, я впервые задумался над этим вопросом. Он делал это так жадно, будто рыба, глотавшая ртом и жабрами сухой воздух, умирая. Умирал ли он? Тогда – нет. Было ли это началом его долгого умирания, которое и по сей день – я настаиваю на этом! – и по сей день не закончилось и вряд ли закончится раньше, нежели я, мы, все умрем. А потом, после, кому какое будет дело. Но тогда, значит, началом его угасания стал момент, когда он все-таки проявил к нам чувство. Я плохо помню, успели ли мы обсудить этот вопрос до того, как перестали между собой не то чтобы разговаривать, а вообще ощущать хоть какое-то взаимное… нет, присутствие мы ощущаем и сейчас, и поныне. Без него каждый из нас давно бы провалился так глубоко в наступившую теперь темноту, что никто уже не смог бы наблюдать за этим темным силуэтом, этим чернеющий полу-полукругом. Так вот, вопрос, который мы могли бы тогда обсудить – моглижебы? - заключался бы в том, а не слишком ли это самонадеянно думать, что суетливый, наполненный тревогой взгляд этого старика означал, что мы ему все-таки дороги, что присутствие наше не было ему необходимым лишь для того, чтобы не говорить в пустоту свои пару вечерних слов? Я знаю, я точно знаю, что если бы лишь я один увидел тогда этот его взгляд, эту пробежку взгляда по окружающему пространству, мне никто бы не поверил. Тогда бы уж точно все решили, что это мои личные фантазии, мое желание, мои, может быть даже, потайные мечты о его любви к себе. Но как я мог бы узнать, что не я один был свидетелем той мимолетное, немой, обездвиженной – за исключением пары, ставших микроскопическими на мгновение, его глаз, - сцены? Мы такие вещи не обсуждали. Поэтому все это всего лишь кроткие предположения. Кроткие и самонадеянные. Но я не удивился бы, что все это держать в себе приходилось не только мне, и не только это. Но ведь не так много времени прошло с тех пор, как мы все так замкнулись, боясь поделиться подобными предположениями, трясясь от страха быть осмеянными, высмеянными. Если бы я, к примеру, сказал бы троим, что мне кажется, для старика мы не просто часть обстановки, наделенной некоторой живостью, позволявшей ему, говоря, воспринимать нас как тех, к кому эти слова адресованы. Короче говоря, если бы я сказал троим, что, чует мое сердце, тот человек в кресле нас может быть немножечко любит, то даже если бы один из них думал так же, а двое других засмеялись бы мне в то, что можно назвать лицом, тот, первый, тоже бы засмеялся, да так быстро, что не было бы никакой возможности заподозрить его хотя бы в мимолетнейшем из мимолетных опозданий, чтобы решить, что он всего-навсего боится тоже оказаться на моем месте. Да что говорить, если бы хотя бы один из тех троих засмеялся, оставшиеся двое побоялись бы согласиться со мной, если бы испытывали те же чувства, те же подозрения чувств. И это несмотря на то, что нас бы тогда стало трое, думающих, что старик нас немножечко любит, трое против одного. А так… Подобные примеры, в которых я сообщал бы о своих догадках четверым, пятерым, шестерым и так далее, я считаю неуместными и лишними. Безусловно, что предел этому количеству есть. Один против ста, хотелось бы в это верить, не засмеялся. Но тогда речь шла бы о совсем других вещах, например, о протесте. Среди нас же некому было протестовать. Да и сотня нас вряд ли бы набралась. Я могу сказать, что мы пересчету не поддаемся вообще, но это было бы правдой, если сказать об этом сейчас, в опустившейся на это место темноте. До этого – было ли оно, это “до этого”, - мы вполне себе были перечисляемы. У нас были имена, и хоть лично я никогда не знал и не помнил их всех, они были. Возможно, среди нас был кто-то, кто знал их всех, и он смог бы не только пересчитать всех пальцем, сбившись два-три раза, но и назвать каждого. Или, по крайней мере, он помнил все имена – за исключением, максимум, двух-трех, - но не обязательно знал, кому именно они принадлежат. Я же на этот счет знал мало. Так было всегда. Поэтому, наверное, теперь я не чувствую в этом отношении никакой особой утраты. В общем-то, это не так важно. Важно то, что мы вполне себе люди, с именами, с количеством, с дырявой памятью. Этим я хотел бы раз и навсегда исключить любые подозрения по поводу нас. Мы не какие-то там… Были ли мы “не какими-то там” для него? – вряд ли. За исключением того случая, он ни разу не дал ни малейшего повода для подобных глупых домыслов и подозрений. Но, конечно же, трудно понять все то положение – не отношения, ни в коем случае, ибо мы находились по отношению друг к другу именно что в определенном положении, так что если в этом и есть хоть что-то от отношений, то именно отношение наших положений, а не нас самих, - трудно понять эти наши положения, которые складывались так долго, чтобы, наконец, устаканиться, прийти в некоторое пошлое равновесие, то есть то, что, как кажется, длится долго и без особых перемен, чтобы потом рухнуть в то, в чем мы находимся теперь. …и скрежет зубовный в темноте. Трудно понять наши положения без того, чтобы не узнать, а что именно он говорил тогда, когда говорил? Нужны ли мы были – и вправду, былили? – для того, чтобы он говорил то, что говорил? И это сомнительно. Мне не очень удобно так говорить – так я несколько выбиваюсь из нашего коллектива. Мы никогда не обсуждали между собой наши воззрения, но каждый считал необходимым подобные обсуждения представлять. Каждый из нас, наяву ли, погружаясь ли в тяжелую дремоту, представлял себе долгие жаркие, или не очень, дискуссии на тему необходимости выработки некоего общего, общепринятого отношения к старику. Проводить подобные беседы наяву не было смысла – никого не интересовало чужое на этот счет мнение. Но фантазировать их было очень полезно, чтобы не зайти в своих представлениях о том, как он, сидящий здесь и по сей момент в кресле, к нам относился, слишком уж далеко. Как я. Эти фантазии усмиряли этот, возникающий периодически у каждого, пыл. Эту страсть приписать ему ту нежность – как правило, - ту любовь, которую мы все, возможно, от него ждали, или ждали вообще, а он всего лишь подвернулся. Но уж кто-кто, а подвернулись здесь ясно кто – точно не он. Была бы возможность сделать нашу общую фотографию, не было бы необходимости тратить ни минуты на доказательство того факта, что наше положение иначе как “подвернувшимся” назвать не представляется никакой возможности. И из этого подвернувшегося положения нам приходилось выворачиваться как угодно, чтобы сохранить ощущение собственной нужности ему. Да иначе нас просто вымели бы, вытерли и выжали с тряпки в грязное половое ведро. Но мы не пыль, не ковровые клещи, не жучки, тратящие всю свою жизнь на путь от половой паркетной щели до оконного подоконника, чтобы раз-два ударившись о стекло, засохнуть кверху брюшком. Мы не могли себе такого позволить. Надо было держаться. Надо. Но что же все-таки он говорил? Я напрочь забыл, забыл так сильно, что не чувствую даже малейшего следа его слов в памяти, будто никогда этого и не помнил. Больше: будто он и не говорил ничего, никогда. Хотелось бы мне взглянуть на такую картину: что я все-таки захотел разузнать у соседа по положению, не помнит ли он, что говорил старик, а, может быть, он помнит не сам, а помнит, что ему кто-то об этом рассказывал, кто знает. И вот я бы растолкал его локтем в этой кромешной темноте, в которой еле тлеет блик на черном кругу в середине комнаты – там, где всегда стояло кресло, на том месте, где всегда была его голова, повернутая к нам в полупрофиль, - и спрашиваю, не помнишь ли, что он говорил? Ничего более идиотского я не могу себе представить. Если бы меня кто-нибудь так бесцеремонно растолкал, поднял из густоты глубокого, но внимательного сна, я… Нет, я не рассмеялся бы в невидимое лицо, но точно попытался бы отползти. Получилось бы? Вряд ли. Притворился бы мертвым, да. Все чаще стали ходить слухи, что это самый действенный способ. Не очень понятно только, как они ходят эти слухи, если перейти от одного к другому им мешает как раз таки их собственное содержание. Ничего удивительного. Я так и подумал, что при таком полном, всепоглощающем отсутствии каких бы то ни было слухов, даже самых мелких и крохотных, единственной причиной этого могла быть какая-то невозможность их пускать. А то обстоятельство, что собеседник может сослаться на собственную смерть – благо в такой тьме ее и уметь правдиво изображать не нужно, стоит лишь замереть как следует, - довольно-таки весомое препятствие прохождению слуха. И слуха о таком обстоятельстве в том числе. В общем: смерть, смерть, смерть. Только смерть дает всему рациональное, трезвое, даже успокаивающее, объяснение. Но я забежал так далеко вперед, что мне может понадобиться слишком много времени, чтобы вернуться, а когда я вернусь, пора будет заканчивать. Может я так и умру, мечась туда-сюда. И поскольку вперед двигаться просто некуда – движение вперед состоит… впрочем, об этом я говорил где-то сзади, - я буду двигаться назад. Таким образом, я убью двух кроликов, двигаясь назад по всем возможным направлениям. И одним из таких направлений будет попытка вспомнить, без всяких сумасбродных глупостей, о чем же он все-таки говорил. О чем были те его скудные, сухие, какие-то скупые до слез, наших слез, слова? И почему это так важно? Если бы он не отмечал свое ежевечернее присутствие этим скупым говорением, его сложно было бы заметить. Он входил, держась ровно, прямо, даже статно, но к своему месту он подходил уже сгорбившись, прихрамывая, а иногда и кряхтя-пыхтя. Он садился в кресло основательно, глубоко, вдвигался в него, плотно прижимаясь поясницей к спинке, но уже совсем скоро проседал и сползал. Ноги уезжали вперед, поднимая на ковре одну – если он был не слишком разбит, - или две, в случае тяжелой усталости, складки-волны. Он укладывал голову ровно посередине спинки, но как быстро она заваливалась на бок, упираясь как в ограничитель, в один из боковых подголовников, как правило, в правый. Завязки на халате предательски распускались, а полы расходились, растянутые костлявыми коленками, оголяя свободное белье, а то и еще что-нибудь, хранящееся в перекипяченых, закрахмаленных складках старого, пожелтевшего хлопка. А слова он успевал произнести где-то в промежутке между его собранностью, от которой оставалось все меньше, и той сонной расхлябанностью, которая выказывалась нам как доверие, выказываемое тем, кого зовут “домашними”. И слова эти – я сам себе пытаюсь подсказывать, тянуть из себя эту ниточку, - были, значит, тоже промежуточными, носили это качество. Именно эти слова, промежуточные слова, слышимые нами, подвернувшимися ему здесь, и были тем, на чем держались наши друг к другу расположения. И ничего удивительного, что с тех пор, как он перестал говорить, свет окончательно погас. Слышать стало нечего, а видеть и подавно. А мы так хорошо умели слышать. Пронзительная, звенящая тишина, висящая над нами все время его отсутствия, вынуждала нас удивительно ярко и отчетливо слышать каждое его слово, как первое, так и второе, а, может быть, и третье, если он не был так беспощадно разбит после очередного дня. И если поначалу наше, как могло бы показаться, совершенно безвольное, сугуболежащее положение походило на существование насекомыми, пылевыми жучками, то качество нашего слышания стариковского голоса, то напряжение, позволившее бы – при наличии физиологической к этому предрасположенности и способности, - шевелиться нашим ушам, сопрягает наше существование с собачьим. Возможно, так оно было бы и лучше, чтобы мы были верными его разбитому телу псами. Но это невозможно – я и сам бы с радостью кинулся в эту собачью веру, - потому что старик не любил собак. Не так не любил, как он не любил нас – не любил, но доверял нашему свидетельству свою усталость, свою старческую расхлябанность своей одежды и вечерних манер. Собак он не любил по-другому, а именно не любил, желая не видеть их. Вообще. Но раз я могу это утверждать, я мог бы распространиться и о других его маленьких предпочтениях. Значит, я знаю о них? Если я не собака, то он не любил – почему я говорю о нем в прошедшем времени, в конце концов? – он не любит собак. Но я и не насекомое, хотя я не возьмусь сказать, что он не любит жучков. Он их меньше, чем не любит. Он вообще их ничего. Или это я не люблю собак – с чего я взялся говорить о себе в настоящем, давно ли, издавна? – и поэтому себя собакой не считаю. Ведь я себя люблю, а собак нет – не то, чтобы совсем нет, а так, как говорят, с кокетством: “не очень”, - значит я не собака. Кто меня осудит? Те, кто мог бы это сделать, умерли первыми, потому что стали бы критиковать меня за вероятность подобными рассуждениями приписать старику свои какие-то черты. Сами же они, конечно, этого всячески избегали. И поэтому, от нечего делать, от пустоты, образовавшейся и разрастающейся в них от этого все больше, чаще других засыпали, а однажды перестали просыпаться. Так что в нашем воображаемом коллективе, нынче полностью – по наши возможные собачьи уши, - погруженном в темноту, посреди которой светится остаток блика и все, критиковать друг друга нет никакой возможности, ни теперь, ни ранее. Критики любили, чтобы, видимо, на всякий случай быть чистыми перед своей собственной и коллективной – такое же коллективной, как и воображаемой, - совестью, не делать того, за что они критикуют других. А что из того, что мы делали, чем мы занимались бесконечно, и бесконечно погружаясь в это, мы делали не ради того, чтобы не сгинуть? Вот и сгинули критики. Сгинули не только они. Скажем так, сгинули критики и ленивые, а также ленивые критики и критики лени. Раньше, когда старик еще поднимался из своего кресла, поправляя и завязывая халат, смерть носила среди нас отчаянный характер. Ее видели, ее замечали, она снилась. Теперь это не имеет никакого значения. Я, в конце концов, просто пытаюсь восстановить в памяти некоторые вещи, несколько пустяков и пару более важных моментов в придачу. Потому что ясно, что вечно это продолжаться не может – а если может и будет, то тем более, - и те, кто этого не ощущает, тому это настоятельно снится. Я постараюсь сказать, что именно я собираюсь сделать, но мне всегда было чрезвычайно трудно перестать ерничать, а то, что я собираюсь, не терпит ерничанья. Мне предстоит большой путь. Большой, потому что я бы хотел, чтобы он был большим и долгим, потому что никакого пути, на самом деле, уже не осталось. Он истлел и стерся так же, как истлел и стерся свет в этой комнате. Но разве я мало прошел, разве я мало побалагурил насчет жуков, собак, любви и прочего, чтобы отказаться от дальнейшего? Нужно только умерить в себе ерничанье. Нужно перестать строить глупые, никуда не годные умозаключения и заткнуть куда подальше всю житейскую философию. Глупая логика и житейская философия – вот квинтэссенция балагурства и ерничанья. А мне нужно подумать, глубоко подумать. Повспоминать, но не заснуть при этом. Многие заснули, думая и вспоминая. Но сейчас это желание нужно пресекать строго. Заснуть сейчас настолько же опасно, насколько неблагоразумно было бы вдохнуть полной грудью, находясь в воде. Чрезвычайно сложно проснуться здесь, когда разница между открытыми глазами и закрытыми практически стерлась – как и все пути, как и свет, как и голос старика. Заснув, просыпаешься, но не понимаешь, что проснулся – продолжаешь грезить наяву. Заснув, не понимаешь, что заснул – продолжаешь бодрствовать во сне. Все это сильно расшатывает. Когда все это перемешивается, сходишь с ума. Ум решает умереть. Ему так легче. Сколько таких было. И сейчас сколько есть. Я несколько раз почти попадал в этот замкнутый парадоксальный круг. Мне становится жутко, если я представляю, что, на самом деле, я попал в него единожды, и так и не выбрался. А второй раз мне уже пригрезился. Но я стараюсь гнать от себя эти мысли. Я постарался обосноваться в своей голове, представляя, что я Робинзон Крузо на необитаемом острове. Мне нужен форт, чтобы защищаться от возможных нападений, мне нужен провиант в размере внушительных запасов и прочие нехитрые приспособления. Мне нужно сеять, мне нужно жать. Мне нельзя унывать. И самое главное, мне нужно оставаться в трезвом и здравом рассудке. Это теперь самое сложное. В этом отношении теперь существует несколько жутких, соблазнительных ловушек. Одна из них, это ставить вопросы слишком просто. Например, я говорю: мне нельзя унывать. Я сейчас попробую продемонстрировать, на свой страх и риск… Я говорю: мне нельзя унывать. И тут же спрашиваю себя: а почему, собственно, нельзя? Все. Дальше я по этому пути не пойду. Пусть это останется голым примером. Не надо наращивать на него плоть, она нарастает слишком похотливой массой, затягивающей и не отпускающей до конца. Естественно, до конца, значит, до самой смерти. Мертвецов теперь хоть отбавляй. Был еще один соблазн, хотя их больше, намного больше. Вспомнил. Бывает, после какой-нибудь долгой мысли, разветвленной в своих хитросплетениях, будто еле заметная тропинка в густой чаще леса, выходишь на очередной узловой пункт – который кажется таковым, - и вдруг предательски закрадывается сомнение, что ты здесь уже был. И был так давно, что хочется броситься в панике в сторону, кинуться в непроходимую чащу, потому что стоит только представить себе, какой громадный круг описал… Ходить маленькими кругами, кружочками – меня это совершенно не пугает. Ну и что, что я от одной мысли перехожу к другой, а от последней, изящным узорчатым полукругом – полукруг стариковской головы в темноте далеко не так изящен, - возвращаюсь обратной, к первой? Да, это близко к топтанию на месте, но ведь только близко. Но описать большой круг. Нет, большой круг, это не так страшно. Описать огромный круг, выйти на то место, на котором был давным-давно, думая, что… нет, знаете что. Я говорил, что приведу лишь пару голых примеров. И я так и поступлю. Скажу лишь, как я поступаю с гигантскими кругами. Я не обращаю на них внимания. Я не думаю огромными кругами, никогда не возвращаюсь на то же место после длительного мыслительного путешествия. Никогда. А теперь я думаю… забыл о чем я теперь думаю. Это плохо. В моем теперешнем деле очень важно, чтобы следующее думанье вытекало из предыдущего, завязывало на нем маленький узелок на память, чтобы мне не казалось, что я падаю в бездонную пропасть окружающей темноты, держась за жалкий обрывок того, “о чем я теперь думаю”. И третий соблазн, это говорить о соблазнах, думая, что эти примеры помогут что-либо подобное избежать. Старик. Старик в темноте. Не всегда так было. Все было по-другому. Были и прогулки, были и встречи, были разговоры. Все это не с нами, но это, почему-то, не мешает мне кое-что из этого помнить. Мы о старике как могли заботились, насколько это слово вообще может быть применимо к нашему положению. Видимо, когда его окончательно разбило, мы и о памяти его пеклись – кто как умел, кто больше, кто меньше. На каждом, по мере сил – на тех, кто еще не умер ко времени наступления того, что наступило теперь, - лежала добровольная обязанность хранить кое-что, вывалившееся из дырявой памяти обитателя кресла. Выбирать, честно признаться, не особо приходилось. Жизнь его была скудна настолько, насколько позволяет охватить память. Эта скудность позволяет только сказать, полушепотом, что, возможно, когда-то его жизнь была … чуть менее скудной. А потом все становилось только скуднее. Так и мы ориентировались, разбирая по частям его память. Это отнюдь не сравнить с дележкой и распределением кусков от вкусного пирога. Скорее, это было похоже на пир стервятников. Заботливых стервятников. Стервятников, разрывающих свою добычу на сотни мелких кусочков, но исключительно во благо этой добыче. Может, чтобы мясо не пропало. Если теперь заменить слово мясо, на память, то все примерно, хоть и с большим скрипом, сходится. И, конечно, за исключение того, что мы, естественно, никакие не птицы. Знал ли он, что каждому из нас достается часть его начинающих пропадать воспоминаний, воспоминаний с душком – хорошо, что мы тогда спохватились, - или ему казалось, что они просто погружаются в темноту, а казавшиеся отпечатанными на сердце образы покрывались черными пузырями, как изображения на сгорающих фотокарточках. Пожалуй, если бы не это, если бы не этот странный метемпсихоз, случившийся на самом закате нашей почти что общей жизни, мы бы уже скончались. Да и жилилимы когда-нибудь до… А теперь я вспомнил кое-что, касательно того, что говорил старик, приходя и садясь в кресло. Если бы я захотел поделить его, скажем так, предзакатный период на несколько частей, сообразно содержанию произносимых им слов, я бы сказал, что две трети своего времени он благословлял, а последнюю треть проклинал. Переход от одного другого, это я запомнил точно, ознаменовался следующими словами. Наверное, я хорошо запомнил этот момент, потому что … не знаю, почему. Его губы чуть дрожали, произнося: господи-господи-господи. Вот так, три раза подряд. Первый раз с надеждой и верой. Второй раз так, будто ему не удавалось удержать слово, будто оно безвозвратно уплывало от него, как уплывает, уносимый течением кораблик из газетного листа. Третий раз с укором. После этого от него были слышны лишь короткие проклятия, всему и вся. Да и это продлилось сравнительно недолго. Проклятия затихали с каждым днем, а под конец стали такими слабыми, что после очередного старик так смиренно вздыхал, что становилось ясно – он уже совсем не верит в их силу. Но так было далеко не всегда. К счастью или нет, мне досталась та часть его воспоминаний, которая непосредственно касалась его первого “господи”, произнесенного с надеждой. Первое время я, надо признаться, немало страдал от такой доли. Я ясно отдавал себе отчет, что сейчас иметь, так сказать, на руках подобные воспоминания старика, все равно что держать раскаленную головешку, умеющую не только обжигать, но, не менее сноровисто, компрометировать. Мне не за что себя винить. Так выпал жребий. И хотя на нескольких воображаемых обсуждениях на повестку выносилась гипотеза о том, что должна существовать определенная расположенность к разным типам и пластам воспоминаний, которая притягивает их как магнит, я с этим не был согласен. Возможно, я хотел это отрицать. Какая теперь разница? Ведь теперь, когда мы не уверены ни в чем, нам остается только слушать его воспоминания в собственных головах. И, да, мы люди, собаки, птицы, тапочки у его кресла. Мы – все вместе и, в конечном итоге – пыль.

Москва, август 2013 года

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы