Брат мой Иона

Если подняться наверх по улице Герцена от проспекта Маркса, затем свернуть направо, на улицу Неждановой, то по левую руку, аккурат перед палатами семнадцатого века, в доверчиво прижавшемся к ним трехэтажном здании можно увидеть старую деревянную дверь. Это и есть обувная мастерская Семена Моисеевича.

Надо с силой потянуть эту тяжелую массивную дверь на себя, взявшись за отполированную многими ладонями приятную деревянную ручку, схваченную с концов холодным белым железом и – попасть в невероятно уютный мир, пропитанный запахом гуталина, резины, клея и кожи, смешанной с запахом человеческих ног.

На полках выстроена обувь. Сапоги с поникшими голенищами, ботинки с дерзко выпирающими носами, надменные лаковые туфли на шпильках. Их много, они заполнили все пять рядов. Мастерская пользуется популярностью. Сюда заходят местные жители, студенты из консерватории, с журфака.

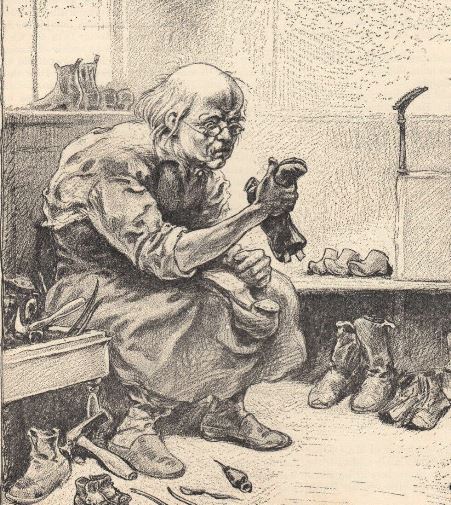

Семен Моисеевич сидит, склонив голову с редким пушком седых волос, похожий на невесомый одуванчик; примеривается, чтобы прибить толстую резиновую набойку на зимний черный сапог. Откладывает его в сторону, чтобы точно по размеру вырезать резиновый полукруг. Сапог падает рядом, облегченно вздохнув, словно больной, обрадовавшийся отсрочке операции.

Семен Моисеевич глядит в окно на бушующую сирень, что загораживает свет, бьется ветками в стекло, пытаясь заполнить комнату лиловым дурманом. Слышит мерный тоскливый скрип старых ржавых качелей в соседнем дворе. Очередное московское июньское утро.

В мастерскую входил всегда без четверти восемь. Он слегка подволакивал правую ногу, а потому шагал так: «шаарк» – правая скребет по асфальту, «топ» – левая уверенно ступает на каблук. «Шаарк – топ», «шаарк – топ». Из-за этого местные прозвали его «тридцать девять – топ», сравнивая с сороконожкой, у которой все лапки в порядке, а одна – сломана.

История с ногой приключилась еще в детстве. Когда отец, в очередной раз снял ремень с гвоздя и замахнулся, Сема инстинктивно прикрылся руками, попятился и, не заметив стул, упал. Отца это почему-то разъярило еще больше, он подошел и наступил на лодыжку всем весом. Сема уплыл в красное море боли.

Свыкся уже со своей походкой, он вообще испытывал некое изумление перед человеческими ногами. Они казались ему не совсем принадлежащими телу, будто жили сами по себе. Удивляла ступня, способная выдерживать вес всего тела; то, что ноги – правая и левая так симметричны. Возможно, вот это любопытство, восхищение и непонимание человеческих ног и заставило его пойти в сапожное ремесло. Он чинил, изготавливал обувь на заказ, сам мастерил колодки. Знал, что в некоторых странах делают обувь без деления на правую и левую. Человек надевает обувь и со временем она сама принимает форму ноги, меняясь, подстраиваясь под конкретную ступню. Эта податливость и понятливость обуви изумляла, вызывала восхищение и даже некий трепет.

Семен Моисеевич заваривает чай. Наливает кипяток в граненый стакан. Чаинки кружатся, окрашивая воду из янтарного в медовый, темно-каштановый, медленно оседают. Он наблюдает за ними, громко тикают часы, булькает радио. Все-таки, он ловко спрятался. В самом сердце Москвы, где его не найдут, никому и в голову не придет. Сема – умный. Таки-да.

Есть в этом некая ирония, насмешка судьбы, что именно здесь, недалеко от православного храма Вознесения Господня спрятался Семен Моисеевич. Он взглядывает иногда в окошко, слушает звон колоколов под карканье ворон, кивает удовлетворенно, все в порядке, он – в домике.

Потому что – помнит и не забудет уже никогда.

Отца взяли утром. Сема увидел троих с револьверами, скрипевших кожей. Старшие брат с сестрой – умные, носу не высунули, так и лежали, притворяясь спящими. А Сема, дурак, вышел, держа за руку трехлетнего Иону.

Зачем он вылез из-под нагретого уютного одеяла, зачем спустился босыми ногами на холодный пол, оказавшись полностью беззащитным, представ перед ними. Они – его – увидели. Это было такое обжигающее чувство ужаса. До головокружения, до немоты и нехватки воздуха, страх от реальности происходящего, что вот она пришла, настоящая беда. Он вдруг понял, что вся его будущая жизнь уже кончилась, сломалась, как веточка. Была – и нету.

Мама в это время жарила оладьи, но увидев кожаных, застыла, забыв про сковородку. И вот этот прогорклый запах горящего масла и обуглившихся круглых лепешечек навсегда связался у Семы с бедой. Отец молча, покорно одевался. Те оглядели дом, скрипя куртками. Да что там смотреть. Обычный нищенский быт.

Потом Сема побежал на берег Чуи. Чтобы выкричать, исторгнуть свой страх. Иона телепался рядом. Сема упал на берег, лежал, обняв твердую комкастую землю, чувствуя колкие травинки под щекой. Иона приполз, лег рядом, прижался. Брат мой…

Без отца жили плохо. Вкуснее черного хлеба не было ничего. Сема любил натирать подсушенный ломтик долькой чеснока, тот исчезал, истаивал, покрывая пористую поверхность, оставляя терпкий, щиплющий язык, вкус. Обязательно делился с Ионой. Сидели, жуя, глядя на неспокойные волны Чуи.

Иногда, втайне от матери, ходили с Ионой на рынок. Там цыгане торговали семечками. Насыпали крупные черные зерна в газетный кулек, зачерпывая из щедрого ведра. Сема доставал из кармана монетки, другой рукой крепко держал Иону, знал, что цыгане воруют детей. А уж Иону и подавно украли бы, ведь он такой ладный: вихрастый, глазастый, смышленый. Держа пакетики уходили с базара, стараясь не смотреть по сторонам, не отвлекаясь на запахи и на еду. Садились во дворе на бревнышке, сплевывая шелуху на сырую рыжую землю, смотрели на закат. Семечки пахли маслом и упруго щелкали на зубах.

Любили ходить на почту. Смотрели на волшебные телефонные кабинки, которые могли связать со всей страной, вдыхали запах горячего сургуча от отправляемых посылок, рассматривали в витринах нарядные почтовые открытки на все праздники: от нового года до седьмого ноября.

Заходили в книжный, что был рядом со школой. Там пахло иначе. Сема раскрывал какую-нибудь книгу и внюхивался, подносил к носу Ионы. Они смотрели друг на друга, улыбались, словно заговорщики. Понимали друг друга без слов. Книга пахла живой бумагой и краской, чем-то неизведанным, приключениями, новой, другой жизнью. И они тоже осмеливались представить себе иную жизнь. Какая же она может быть? За двадцать копеек покупали лотерейный билетик, крутили прозрачный пузатый барабан и, замерев в ожидании, смотрели на вихрь бумажек, словно судьбу свою, участь ожидая. Порой судьба дарила рубль.

Однажды получили посылку от родни из Черновцов. Несли с мамой небольшой, но увесистый ящик, гадая, что же там, внутри. Тащили с двух сторон, поочередно меняясь местами. Дошли до обледенелого мостика, осторожно, хватаясь за перила, смогли забраться.

Семенили, стараясь удержать равновесие. Почти добрались до середины и тут мама вдруг подскользнулась, упала, разжала руки; ящик задорными санками покатился вниз и радостно ухнул в реку, проломив ледяную корку. Сема с мамой долго смотрели, как он погружается в черную злую воду. Домой вернулись в молчании.

Мама, на манер местных, смастерила Семе торбаса для школы. Мягкие кожаные длинные сапоги до колен с завязочками. Тесемки иногда развязывались, кто-то якобы случайно наступал на них и тогда Сема с размаху падал, больно ударяясь лбом об крашеный пол. Он уже тогда все понял, под этот довольный жирный хохот и улюлюканье. Понял, что надо быть как можно незаметнее, мельче. И решил выжить во что бы то ни стало. Просто надо было найти свое укромное место, свой домик.

Папа вышел через пять лет. Вернулся бессловесный, озябший, пить начал. Спрашивать боялись. Вопросов не задавали. Левая рука была покалечена. Пользоваться практически не мог. Хорошо, что левая.

Его взяли писарем в НКВД. Каждый день ходил на работу, вернувшись, выпивал бутылку водки. После, жестоко и мрачно бил маму. Потому что добрые люди рассказали, как ходил к ней тут один, продуктами помогал. Когда Сема бросался на защиту, бил и его. Старшие лежали, спрятавшись. А Сема все кидался. Дурак, ей-богу. Отец бил кожаным ремнем с тяжелой бляшкой, снятым со вбитого толстого гвоздя; попавшимися под руку веревками; пинал, скрюченного на полу, стараясь попасть в живот. Сема сжимался еще сильнее, катался, как мячик, по полу. Отшвырнув Сему в угол, отец, качаясь, путаясь в ногах, держась за стены, обессиленно падал на топчан.

Потом звал Сему темным животным рыком, приказывал лечь в ноги и клал свои большие холодные ступни ему на живот. Сема сперва сжимался, но постепенно ноги отца оттаивали, теплели, тогда Сема осторожно переворачивался и подставлял спину. Отец упирался наждачными подошвами и засыпал, тяжело и тревожно дыша. Сема лежал, чувствуя неуклюжие, натерпевшиеся ноги отца и жалость взмывала к сердцу.

Но однажды случилось непоправимое. Ну, то есть вообще все кончилось. Мама не встала. Не проснулась после побоев. Лежала, сжавшись, словно спала, даже подложила руки под щеку. Нашел ее Сема. Хотел закричать, но не смог. Что-то булькало в горле, пытаясь вырваться, распирая изнутри, давая лишь пульсирующее дыхание. Погладил холодную щеку. И понял, что теперь, кроме Ионы – больше никого нет.

Смерть мамы списали на сердечный приступ. Хотя все в округе знали, что произошло. Отца сторонились. Стали жить еще хуже.

Сема с Ионой все чаще уходили на Чую. Там они по-прежнему жевали черный хлеб с чесноком. Смотрели на волны. Сема сажал Иону на колени, утыкался носом в волосы, чтобы согреть нос и чувствовал сладкий молочный запах, животный и такой настоящий. Иона хватал его руки своими неуклюжими пальцами, сопел счастливо, втягивая сопли. Неловко обнимал, заглядывая в глаза.

А в конце лета, на исходе августа отца нашли у реки. Официальное заключение гласило: утопление вследствие алкогольного опьянения. Рядом валялась пустая бутылка водки. Тяжелым чугунным шаром ухнуло сердце.

Сема догадался, понял все разом и темный удушающий страх перед людьми в форме, что скрипели кожей, снова вынырнул и схватил холодными пальцами за горло. Сема понял, что когда-нибудь придут и за ним. Папа никогда не купался, потому что не умел плавать. А в августе вода в Чуе была ледяная.

Потом был детдом. Старших разобрали родственники. Сопли подтирать не надо, почти взрослые, в хозяйстве можно использовать. А их с Ионой сдали. Сема помнит высокие потолки, запах хлорки, смешанный с запахом кислой капусты. Иона все время шмыгал носом, ботинки были мокрые у обоих, воспитательница подошла, попыталась разжать руки. Не получилось. Сема держал крепко. Иона спрятался за его спину. Подошла вторая надзирательница. Вдвоем они расцепили пальцы. Иона закричал, забился. Сема почувствовал, что происходит что-то страшное, нечеловеческое, пытался охватить события, связать между собой, спасти и удержать, быть рядом.

Иону увели. Сказали, что должен находиться в другой группе. Сема смирился. Бегал к нему, спрятанную еду таскал. Обнимал, прижимал к себе, прямо к сердцу, слышал, как бьется его – воробушком. Два страшных года в детдоме.

Потом Сема вышел, но Иону не выпустили по возрасту. Сема все ходил к нему с едой. Встречались, сидели у грязного окошка в длинном пустом коридоре, братик мой родной… А в один день сказали, что не надо уже приходить. Что умер от тифа. Пропал, исчез. И Сема остался один. Навсегда и бесконечно.

Когда звякнул звонок, Семен Моисеевич поднял голову, взглянул на вошедшего, легко скрипнувшего кожаной курткой. Этот звук опрокинул его в прошлое, заставив сердце биться чаще. Это был отец. Только в очках почему-то. Отец подошел, снял очки и, странно кривя рот, произнес: «Ну вот я и нашел тебя, Сема. Я брат твой – Иона».

Сема молча кивнул, обернулся к полкам, начал перебирать обувь, разглядывая стоптанные подошвы.

– Сема, это – я, Иона!

Сема снова кивнул, не глядя.

– Я понял. Мне надо набойку найти. Сегодня женщина придет, так просила. Надо закончить работу...

– Я выжил тогда… Меня усыновили. Работаю. Как папа... Сема?

– Да-да, сейчас. – Семен Моисеевич судорожно искал что-то на полках, бездумно перебирая пары.

Преодолевая головокружение от покачнувшегося мира, выталкивая с усилием слова, он быстро соображал, что можно сделать, как сбежать от этого страшного человека, в глазах которого стояла смерть.

Никак не мог совместить картинку прошлого, маленькую ладошку Ионы и вот этого ухмыляющегося, кривящего лицо человека, так похожего на отца.

Испуганным воробушком вспорхнуло сердце, заметалось, застучало скоро, захлебываясь. Сема не хочет видеть еще раз посиневшую руку отца, белое мучное опухшее лицо. Он мотает головой, бормочет «я открою окно», встает на низенький табурет, тянется к форточке, поворачивает тугую ручку, распахивает, впуская в мастерскую теплый свежий ветер, что вздувает его снежный пушок на голове.

Воробушек почуял воздух, забился в реберной клетке, вырвался и – улетел. Он летел над Большой Никитской, к Моховой, к Кремлю сворачивать не стал, сделал круг и полетел на восток, к реке.

Чуя ждала.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы