Культура под пятой рационализма

В современном мире нет места тайне. Ощущение тайны, всякий даже намёк на присутствие чего-то божественного были метлой выметены из содержания жизни, и жизнь в одночасье превратилась в какую-то серую, унылую муть с её заботами о развлечении и пропитании обрюзгшего и заплывшего жиром тела. Человек вдруг стал вполне самодостаточным и, обретя вожделенную объективность, утратил всякую нужду в Боге, в бессмертии души, в том, что единственное на потребу, но не потому что уподобился Богу, не потому что познал истину, не потому что наконец разрешил величайшую загадку бытия человеческого, а потому что по каким-то странным и непонятным причинам стал неспособен не только отвечать на подобного рода вопросы, но даже ставить их перед собой. Жизнь людей по воле какой-то злобной, человеконенавистнической силы была очерчена тесным кругом совершенно определённых и конкретных вопросов материально-практического характера, выйти за пределы которого человек сделался совершенно не способным. Порабощённый бесчисленным количеством ненужных привычек и искусственных потребностей, он поспешил провозгласить этот душный и затхлый мирок, с его давящим, механистическим порядком, с его вожделенными мерами и аршинами, с его до тошноты очевидными выгодами прагматизма, домом своим. Вопросы любви, творческой свободы, единения людей на началах добра и правды, одним словом, всё то, что прежде выделяло человека из состава природы, сделалось чем-то странным, страшно смешным, до неприличия неприемлемым. Человек стал жить несвойственной человечеству жизнью, сделался подобен низшему себе, вступил на более примитивную ступень в иерархии бытия, стал ближе к животному. В этом человеке не осталось ничего сакрального, символичного, божественного. Принудительная сила факта стала чем-то роковым в его жизни, сделала его заложником плоскостного, одномерного существования, а позитивная наука, взявшая на себя роль поводыря человечества, с фанатизмом и нетерпимостью средневековой инквизиции вытравила всякую надежду на духовное возрождение человечества, объявив начало человеческого духа чем-то вторичным и преходящим, следовательно, – несущественным.

И вот этот-то ущербный человек, утративший всякое стремление к осуществлению истины, добра и красоты, вооружившись методами исторической критики и авторитетом позитивной науки, начинает выносить свои суждения по вопросам культуры и духовности: «Культуру, в том числе наиболее блистательные и впечатляющие её проявления в виде ритуальных и религиозных служб, можно интерпретировать как иерархическую систему приспособлений и устройств для отслеживания параметров среды»[i], – пишет Уилсон. Это определение, с одной стороны, жалкое и ничтожное, с другой – типичное и весьма характерное для позитивного типа мышления, примечательно именно тем, что сводит явления культуры к чему-то такому, что на самом деле никакого отношения к культуре как таковой не имеет. Оказывается, достаточно лишь применить простой до примитивизма приём редукции наиболее сложного явления к чему-то более простому, чтобы таким образом дать этому явлению якобы исчерпывающую характеристику, ничего на самом деле не объясняющую, поскольку через низшее нельзя объяснить высшее, как сложное целое нельзя объяснить через его составляющие. Подобные нелепости имеют свою причину в том, что в рамках научного мышления со времён И. Канта и О. Конта сделалось дурным тоном употребление метафизических категорий, тогда как явления культуры немыслимы без прямой ссылки на трансцендентное, о чём подробнее будет сказано ниже. Всепоглощающее стремление к фактической достоверности не могло не привести к отрицанию того, что по природе своей не может обладать свойствами очевидности и достоверности, но без чего не может быть ни религии, ни культуры, ни философии в её классическом варианте. К явлениям культуры, никакого отношения к науке не имеющим, начинают предъявляться требования, относящиеся исключительно к методологии науки, что, на самом деле, равносильно тому, если бы к корове начали предъявлять требования, относящиеся к беговой лошади: заставляли её бегать по кругу и недоумевали при этом, почему она так медленно бежит, тогда как главная её задача – давать молоко. И приняв важную академическую позу, в упоении от своей безмерной учёности, начинают рассуждать о том, что «поэзия есть пережиток мифологии», что всякая вообще культура есть результат «исчисления параметров среды», что искусство как высшая духовная потребность возможно только там, где удовлетворены низшие потребности и т.д. и т.п. Одним словом, всё сводится к необходимости животной адаптации и приспособления, этим предельным категориям обобщения в рамках позитивного научного мышления, которые, по всей видимости, с этой точки зрения должны определять и сущность самого человека, сводя оную на уровень простого биологического существования. Мы вообще в последнее время стали мыслить как-то уж слишком позитивно. Не в этом ли главная беда наша?

Отличительная особенность современного, постмодернистского культурного дискурса, являющегося закономерным итогом развития всей новоевропейской науки, утверждающей устами позитивизма, что познание абсолютных начал находится вне сферы её компетенции, заключается в том, что любое идеальное содержание заведомо расценивается как миф, т.е. как некая субъективная иллюзия. Поэтому всякое утверждение, претендующее на абсолютную истинность, т.е. на безусловную всеобщность, расценивается как угроза насилия над человеческим сознанием, поэтому, как правило, отвергается, при этом часто без какой-либо заслуживающей доверия критики. Претензия на безусловную истинность какого-либо воззрения считается бесспорным признаком его ложности. В таких условиях заведомого отрицания истины человеку, как кажется, ничего более не остаётся как пользоваться неким суррогатом истины, создающим кажущуюся видимость осмысленности его личного бытия. Это сказывается во всех сферах современной человеческой жизни: отказ от безусловных основ в творчестве и искусстве буквально за несколько десятилетий привёл к размыванию границ самого искусства, в результате современный человек вместо подлинного искусства, некогда лишённого своего сакраментального значения, должен пользоваться какой-то дешёвой подделкой, не дающей пищи ни уму, ни духу; наука, прежде столь самоотверженно устремлённая к познанию истины, сегодня утверждает, что нет никакой возможности прорваться к вещам самим по себе, что наука может познавать лишь явления, а не ноумены, в их лишь кажущейся самоочевидности и объективности; религия, эта высшая форма проявления моральных сил человечества, стала пониматься уделом полуобразованных масс, т.е. как нечто априори дефективное.

Следует особенно отметить тот факт, что именно наука во многом послужила причиной сложившейся ситуации. Всеобщий нигилизм, столь характерный для современного сознания, был порождён именно стремлением к знанию, к позитивности. Современная эпоха представляет собой расцвет нигилизма, и вместе с тем это есть время засилья позитивизма, опирающегося на самоочевидность и достоверность знания. Преклонение перед объективностью факта не могло не привести к нигилистическому отрицанию того, что недостоверно, но без чего не может быть ни религии, ни культуры, ни личности, а именно тех сфер бытия, с которыми неразрывно связана творческая активность человеческого духа. Наука, на протяжении многих лет последовательно и систематично применявшая принцип «методологического сомнения», в конце концов начала расценивать в качестве необоснованной теории всякое цельное мировоззрение, претендующее на основополагающий характер, что сказалось, в частности, в рамках так называемого исторического метода.

Метод отрицательной исторической критики, объясняя всё известными естественными, эмпирическими причинами, снимает абсолютную значимость каких бы то ни было воззрений, претендующих на безусловное значение. Такой взгляд прямо противоположен той точки зрения, которая складывается изнутри религиозных, нравственных или метафизических систем. Историческая точка зрения предполагает непременную редукцию наиболее общих, системообразующих (метафизических) элементов подобных воззрений до элементарных эмпирических составляющих. Исторический подход, таким образом, прямо противоположен метафизическому, спекулятивному методу: если метафизика от известных эмпирических представлений пытается возвести нашу мысль к наиболее обобщённым формам сознания, то исторический метод, напротив, разлагает, анатомирует цельное, представленное в виде системы мировоззрение на более простые, элементарные его составляющие, подразумевая, что последние являются причиной первых. В результате наиболее изменчивое, наиболее преходящее и исторически подвижное признаётся причиной наиболее устойчивого и исторически постоянного, отчего вышеупомянутые воззрения утрачивают тот статус безусловности, который придавался им изначально. Разумеется, за этим необходимо следует признание их несостоятельности. В своё время на это обратил внимание Л.Н. Толстой: «Со времён Гегеля, – пишет он, – и знаменитого афоризма “что исторично, то разумно” в литературных и изустных спорах <…> царствует один весьма странный умственный фокус, называющийся историческое воззрение. Вы говорите, например, что человек имеет право быть свободным, судиться на основании только тех законов, которые он сам признаёт справедливыми, а историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известный исторический момент, обусловливающий известное историческое законодательство и историческое отношение к нему народа. Вы говорите, что вы верите в Бога, – историческое воззрение отвечает, что история вырабатывает известные религиозные воззрения и отношения к ним человечества. Вы говорите, что Илиада есть величайшее эпическое произведение, – историческое воззрение отвечает, что Илиада есть только выражение исторического сознания народа в известный исторический момент <…> К какому хотите понятию стоит только приложить слово: историческое, – и понятие это теряет своё жизненное, действительное значение»[ii].

Объясняя одно через другое, вынося ракурс исследования за границы изучаемых областей, исторический метод утверждает тем самым, что их как бы и не существует, объявляя области религиозных, нравственных и метафизических идей сферой неподлинной реальности. Сводя подобные представления до уровня экономических, географических, политических, этнографических и пр. факторов, носящих, как правило, временный, изменчивый характер, утверждая при этом, что изменение последних необходимо должно привести к изменению первых, исторический метод устраняет что-либо постоянное в границах живой реальности. Придавая вышеупомянутым явлениям человеческой культуры такое значение, которое равносильно их полному отрицанию, исторический метод на практике способствует утверждению в качестве единственного возможного мировоззрения – релятивизма в отношении высших нравственных ценностей, плюрализма мнений, абсолютного произвола в моральной сфере. Если метафизика утверждает, что над всем изменчивым и преходящим должно довлеть нечто безусловное и абсолютное, то исторический метод в отношении объективной действительности, напротив, утверждает принцип вечного имманентного становления.

Кризис культуры в таких условиях становится совершенно понятным, вытекающим из логики вещей явлением. Можно ли совместить начало творческой свободы с таким «позитивным» типом мышления, с его стремлением к фактической достоверности, покоящейся на началах принудительной необходимости, с его всепоглощающим желанием во что бы то ни стало объяснить все без исключения явления жизни, исходя лишь из эмпирической её составляющей? Следует особенно отметить, что позитивному типу мышления вообще свойственно всё редуцировать к познанию, в том числе и явления искусства, даже самые яркие, самые выдающиеся его образцы, как будто именно мышление составляет самую суть жизни, и, кроме познания, в жизни ничего нет и быть не может. К числу таких нелепостей можно отнести сложившееся на Западе отношение к религии, согласно которому религия представляет собой не что иное, как специфический способ познания внешних по отношению к человеку явлений. Здесь, очевидно, сказалось общее свойство понимания реальности в сознании западноевропейского человека, заключающееся в сугубом рационализме. Мышление изоморфно бытию, утверждает средневековый наивный реализм; мышление само есть источник природного закона, убеждает нас германский трансцендентализм. И там, и здесь, по сути, выражается одна и та же мысль: мышление и бытие тождественны друг другу. В истории западноевропейской мысли встречались такие оригиналы, которые саму жизнь пытались свести к функции мышления, тогда как всякому сколько-нибудь здравомыслящему человеку очевидно, что именно мышление является функцией жизни, а не наоборот, что жизнь не исчерпывается мышлением, что познание в отношении к целостной жизни является вторичным, преходящим моментом. Познание и целостная жизнь относятся друг к другу как частное к общему, следовательно, то, что даёт нам теоретический разум в отношении того или иного предмета, не может раскрыть полноты его содержания. В этом смысле принцип тождества бытия и мышления представляется ущербным и крайне недостаточным. Очевидно, что целостная жизнь не может быть всецело сведена к познанию, не может ограничиться исключительно теоретическим восприятием действительности. Иными словами, человек существует не только и не столько для того, чтобы познавать. Эта очевидная для всех истина становится недоступной для учёных и философов-теоретиков, фанатично убеждённых, что человек существует лишь постольку, поскольку он в состоянии мыслить (сogito ergo sum Декарта).

Господствующий сегодня позитивный тип мышления, основывающийся исключительно на естественнонаучных данных, способен приводить лишь к разрушению культуры. Человеческий разум, замыкаясь в границах физического мира, становясь имманентным природе, пытаясь природными средствами объяснить такие явления бытия, которые на самом деле далеко выходят за пределы природы (т.е. имеют явный метафизический характер), порождает неразрешимые противоречия, связанные в первую очередь с введением в сферы культуры принципа относительности. Если нет никаких абсолютных критериев в оценке добра и зла, красоты и безобразия, если это только исторически сложившиеся, а потому условные, преходящие формы бытия человеческого сознания, то человек волен сам для себя решать, что для него хорошо, а что плохо, что дозволено, а что не дозволено. Следуя по пути этой логики, нельзя в конце концов не прийти к утверждению, что всё дозволено, что на самом деле нет никого добра, нет никакого зла, а есть только человеческое ego, и что ему хорошо, то и есть истина. Но если каждый для себя сам начнёт устанавливать границы дозволенного, то очевидно, что разговор о добре и зле в скором времени прекратится сам собою, поскольку совершенно обессмыслится. Если для одного хорошо одно, для другого хорошо нечто совершенно противоположное, то само употребление термина блага (= добра) под конец станет совершенно излишним, ибо в таком случае становится непонятным, а что же такое благо само по себе, безотносительно человеческого мнения, ибо утверждение, согласно которому у каждого своя истина, равносильно утверждению, согласно которому истины нет вообще.

Таким образом, с введением принципа относительности в сферу культуры происходит прямое её отрицание. Это и понятно, поскольку такие категории как истина, добро и красота, на которых базируется человеческая культура, имеют явный метафизический характер и неразрывно сопряжены с безусловностью и необходимостью их значения. Иными словами, эти понятия мыслятся не иначе как форме универсальности: истина по определению должна быть едина во всех и одна для всех; сферы морали и эстетики существуют лишь до тех пор, пока между добром и злом, красотой и безобразием мыслится абсолютное различие, не допускающее пространственных, временных или индивидуальных ограничений. Они вне пространства, вне времени и поистине универсальны. Введение принципа относительности в сферу истинного знания, морали и эстетики равносильно их полному и безоговорочному отрицанию, из чего, разумеется, следует также и отрицание явлений человеческой культуры, основанных на этих идеях.

Иными словами, культура существует посредством прямой и непосредственной ссылки на трансцендентное, абсолютное бытие, в основе своей предполагает безусловные ценности. Вера в абсолютные начала бытия, превышающие рамки самоочевидных явлений, есть наиболее характерное свойство культурного сознания. В самом деле, может ли существовать учёный без веры в истину как высшую точку своих теоретический измышлений? Что может представлять собой религиозный человек без веры в абсолютное добро и его личное воплощение в Боге? Что руководит сознанием художника, как ни стремление воплотить в своём произведении отблеск абсолютной красоты? Без веры в трансцендентное первый есть лишь пустослов и демагог, второй – ханжа и фанатик, третий – лишь жалкий мануфактурщик. Повторю, вера в абсолютные начала бытия, далеко выходящие за границы физического мира, есть исходный импульс творческого мышления. И без этой веры невозможна никакая культура. Поэтому параллельно с развитием позитивизма, нигилизма и усилением прагматических тенденций в массовом сознании мы с очевидностью факта можем наблюдать явление такого культурного кризиса, какого человечество, пожалуй, ещё не переживало.

***

Сложно себе представить писателя, более противоположного позитивистскому типу мышления, чем Достоевский, который был глубоко убеждён в том, что наука не способна решать самые насущные, животрепещущие вопросы бытия, связанные с поиском смысла и цели человеческого существования. «Наука нравственного удовлетворения не даёт; на главные вопросы не отвечает»[iii], – справедливо замечает он. Широко известно, с какой подчас иронией, подозрением, а порой и открытым недоброжелательством относился писатель к современной ему науке. И причина этого, как нам кажется, заключается в том, что наука, претендуя на всеобъемлющее, господствующее значение в жизни и сознании человека, исключает, элиминирует из состава реальности нравственный компонент, смотрит на мир безотносительно оценки явлений действительности с точки зрения добра и зла, тем самым утверждая примат объективной действительности над безусловным долженствованием. Вольно или невольно наука вынуждает воспринимать видимое состояние мира, где всё разобщено, обособлено друг от друга, где царствует боль, ложь и злоба, как нечто действительное и окончательное, раз и навсегда данное, исключая всякую мысль о творческом преобразовании действительности на началах добра и правды. Признание за феноменальным миром право действительности, и притом единственной и окончательно возможной, неминуемо приводит к устранению измерения свободы, а вместе с тем и возможности нравственной оценки происходящего. «Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два - математика. Попробуйте возразить»[iv].

Однако Достоевский возражает, считая, что наука не исчерпывает всего содержания жизни, что за внешним покровом самоочевидных явлений скрывается некая глубинная реальность, недоступная поверхностному, позитивистскому взгляду на мир. Достоевский полагает, что творчество представляет собой своеобразный способ проникновения в эту метафизическую реальность, считая, что подлинный реализм не имеет ничего общего с описательным натурализмом, при этом прямо ссылается на метафизику. Подлинный реализм, согласно Достоевскому, есть «идеализм»[v], который заключается не в копировании наличной действительности, а в вскрытии идейной, смысловой подоплёки в череде совершающихся событий. В мире есть тайна, но, чтобы разгадать эту тайну, человек должен обладать особым, художественным отношением к реальности: «Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, – и если только вы в силах и имеете глаз, то найдёте в нём глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своём роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) – не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, – он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное, видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала – это всё ещё пока для человека фантастическое».

Однако задача художника в том-то и состоит, чтобы изобразить действительность не «понаглядке», не на уровне естественной причины и естественного следствия, а непременно отыскать эти загадочные «концы и начала», которые не принадлежат «насущной, видимо-текущей» действительности, но непременно выходят за её пределы. Настоящий художник, по мнению Достоевского, в то же время должен быть и хорошим метафизиком, умеющим за обыденной связью явлений прозреть их сверхъестественный смысл.

Для обыденного сознания то или иное явление, тот или иной факт действительности предельно ясен и понятен, но не потому, что сознание обывателя в силах разгадать метафизическую загадку этих явлений, а просто потому, что глубинный уровень бытия напрочь от него скрыт. Для подлинного художника, напротив, то же самое явление есть лишь повод к тому, чтобы судить на основании этого явления о сверхъестественных причинах бытия человека и мира. Задача его состоит в том, чтобы отыскать эти пресловутые «концы и начала» и в свете этого знания изобразить действительность не такою, какой она нам является, а такою, какая она есть на самом деле в своей предельной онтологической глубине, за физическим фактом разглядеть идеальный смысл.

Для Достоевского не существует явления без являющегося, феномена без ноумена, естественного следствия без соотносимой с ним сверхъестественной причины. Достоевский, как подлинный метафизик, обращается непосредственно к первопричине совершающихся в мире событий. Должно думать, он не приемлет научный взгляд на мир именно потому, что наука не видит сакральной глубины, не видит тайны, окружающей человека, смотрит на мир исключительно монистически, тогда как он не однороден, но двупланен. Наука принуждает принять действительность вопреки высшей правде, вопреки совершенному нравственному образу. Она не оперирует метафизической категорией смысла, для неё существует лишь факт; за фактом наука не усматривает ничего, кроме его естественной причины, т.е. другого факта, который, в свою очередь, также требует объяснения. Эти «концы и начала» именно потому и объявляются Достоевским фантастическими, что они не принадлежат эмпирически воспринимаемой реальности, – это метафизические сущности, в раскрытии которых и заключается главная задача художественного гения.

Вышеприведённая цитата, кроме всего прочего, примечательна ещё и тем, что в ней Достоевский, по сути, даёт комментарий к термину, которому значительно позже, уже в XX веке, предстоит прочно закрепиться в искусствоведческой терминологии. В 1917 году В. Шкловский печатает свою знаменитую статью «Искусство как приём», в которой утверждает, что суть остранения как художественного приёма заключается в том, чтобы вывести читателя из состояния пассивного, «автоматизированного восприятия» вещей, чтобы у читателя открылась способность «видения», а не «узнавания». Стало быть, по Шкловскому, оказывается, есть два способа восприятия мира, которые он, как и Достоевский, противопоставляет друг другу: можно видеть вещи, а можно их лишь узнавать. «Узнавание» вещей означает скольжение по ним поверхностным взором, не углубляясь в самую суть их, «вещь проходит мимо нас как бы запакованною». Сам Шкловский «узнавание» вещи связывает с практически-утилитарным отношением к ней, когда человек пользуется вещью, но эта вещь сама по себе ему неинтересна и неважна. Вещи мелькают перед человеком как что-то несущественное, не оставляя следа в человеческом сознании. «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны». Такая автоматизация вещей рождает мир серой обыденщины, которая давит человека своим рутинным, однообразным, бессмысленным порядком. Чтобы выйти из этого затхлого, душного мира повседневности, нужно вернуть человеку первоначальный смысл вещей, первоначальное видение мира. В этом и заключается, по Шкловскому, основная задача искусства – вернуть человеку яркий, поэтический мир первообразов, заставить человека взглянуть на вещи так, будто он их видит впервые.

Возврат к первообразу, снятие привычного покрова с вещей есть то, что, без сомнения, роднит искусство с философией. И первое, что в этой связи приходит на ум, – это, разумеется, философия Платона с его миром идей как неких первообразов реальных вещей. «Видение» вещи должно означать не что иное, как восприятие внутренней сущности вещи, говоря языком Платона, её идеи, которая скрывается в таинственной глубине, видение её такой, какой задумал её Бог. Таким образом, в основе эффекта остранения лежат два уровня постижения реальности – внешний, на уровне «узнавания», и глубинный, на уровне «видения». Иными словами, в сфере искусства мы видим дифференциацию бытия на мир явлений и мир вещей самих по себе, что характерно также для философии. Если последовательно проводить аналогию с философией, то вещь на уровне «узнавания» – это феномен, несамостоятельное, условное бытие, а вещь на уровне «видения» – это ноумен (ding an sich), т.е. сущность. Постижение мира на уровне «видения», а не «узнавания», предполагает проникновение во внутреннюю сущность вещей, скрытую за внешней корой преходящих явлений. Шкловский тем самым указал на то, что мир в восприятии художественного гения не однороден, но двупланен, а искусство возможно лишь при соотношении двух планов бытия – реального и идеального, – которые относятся друг к другу как сущее к должному. Первый план бытия (на уровне узнавания) соответствует сюжетной канве произведения, где люди, как в жизни, рождаются и умирают, встречаются и расходятся без какого-то определённого смысла и видимой цели. Но за этими случайными на первый взгляд событиями стоит авторский замысел, в соответствии с которым все эти события приобретают особое значение. Остранение, т.е. видение вещей такими, какими они должны быть, а не простое узнавание, возможно лишь посредством соотнесения сюжетной канвы произведения с её идейным замыслом. Остранение, таким образом, возможно лишь в контексте художественной идеи, лежащей в основе произведения. Именно посредством наложения этого метафизического (идейного) плана произведения на его реальный (сюжетный) план происходит своего рода смысловой сдвиг, рождающий ощущение «несовпадения при сходстве», несоответствия между тем, что есть, и тем, что должно быть.

Так в романе Достоевского «Идиот» посредством прямого, открытого и решительного сопоставления реального и идеального, где идеальный план не скрыт в подтексте произведения, а представлен, так сказать, наглядно, в виде одного из центральных персонажей романа, автор достигает невероятно сильного художественного эффекта, который с полным правом можно назвать остранением. Как известно, в лице князя Мышкина Достоевский пытался изобразить «положительно прекрасного человека», называя его в черновиках к роману «князем Христом». Изображая этого «идеального» человека в условиях реальной действительности, Достоевский приглашает читателя взглянуть по-новому на мир человеческих отношений, на то, что нам всем, в силу привычки, кажется обыденным, нормальным, буднично повседневным. Эффект остранения достигается за счёт явленного в романе несоответствия между фактически данной реальностью и авторским идеалом, воплотившимся в образе князя. Образ «юродивого», сохранившего способность чистоты и непредубеждённости детского мышления и в то же время с невероятной проницательностью умеющего заглянуть в самую суть происходящих событий, в корне меняет точку зрения читателя на мир, заставляет остро почувствовать зло, царящее в мире. Сквозь привычную, всеми оправдываемую ложь, сквозь эту въевшуюся грязь лицемерия, обмана, себялюбия, хаос диких и неконтролируемых страстей начинают проступать проблески истинного света, подлинного видения. Оказывается, что среди так называемых «нормальных» людей далеко не всё так нормально, как может показаться на первый взгляд. «Прозрение» читателя происходит на фоне трагической судьбы главного героя, которому не находится места среди людей. Его мнимое «поражение», его сумасшествие, на самом деле, есть выражение греховности, падшести, глубокой ненормальности этого мира.

Сходную задачу ставит перед собой другой великий русский писатель Л.Н. Толстой – вывести предмет из контекста лжи и фальши, свойственных обывательскому мышлению, основанному на автоматизированном, утилитарно-прагматическом отношении к действительности, и поместить его в контекст истины и правды в том смысле, как это понимает автор. Для мировоззрения Л.Н. Толстого, как для всякого сколько-нибудь значительного философа, характерна своеобразная градация бытия на мир явлений и мир подлинных сущностей. Мир на уровне «узнавания» – это мир цивилизации, где все живут по законам разобщённого, личного, обособленного существования. Это мир лицемерия, обмана, всевозможного зла, однако это зло никем не замечается, потому что вошло в привычку, «автоматизировалось», перестало восприниматься людьми как что-то недолжное. Восстановление правды Толстой понимал как возврат к более примитивным, естественным условиям существования человека, в духе философии Ж.Ж. Руссо. Миру цивилизации он противопоставляет мир простого народа, человеку цивилизации – естественного, природного человека, свободного от каких бы то ни было условностей и стереотипов, свойственных миру цивилизации. Его восстание против начал церковных и государственных нужно понимать как бунт против искусственных, самим человеком установленных норм и порядков жизни. Преодоление природных законов понимается им как безусловное зло, отход от них есть источник всевозможных бед и несправедливостей, а возвращение к ним в качестве безусловного блага.

Задача Толстого как художника состояла в том, чтобы коренным образом изменить точку зрения читателя на то, что он привык считать признанным и общепринятым, но что на самом деле есть нечто уродливое и отвратительное, которому не должно быть места в человеческой жизни. Мир лжи и фальши прячется под маской благовидных социальных воззрений, маскирует свою подлинную сущность за ширмой устоявшегося общественного мнения, свойственного цивилизованному социуму. Задача, которую ставит перед собой Толстой, есть обличение этого мира, обнажение его внутренней сущности. Чтобы решить такую задачу, нужно вывести изображаемое из контекста привычного восприятия и поместить его в совершенно иной контекст – контекст истинного видения. Это и делает Л. Толстой. Цель достигается за счёт возврата к примитивному типу мышления, мир цивилизации предстаёт сквозь призму людей (или даже животных), совершенно далёких от культурных условий социальной жизни. Происходит опрощение, примитивизация, десоциализация изображаемого, снимается культурный слой вещи, вещь предстаёт как бы обнажённою. За явлениями начинает проглядывать их подлинная, внутренняя сущность, их естественный первообраз.

«Чем познаётся художественность в произведении искусства? –– спрашивает Достоевский. – Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи с той формой, в которую она воплощена. Скажем ещё яснее: художественность, например, хотя бы в романисте, есть способ до того ясно выразить в лицах и образах романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно также понимает мысль писателя, как сам писатель понимает её, создавая своё произведение». Иными словами, главное в художественном произведении – это порядок, соотнесённость всех сюжетных компонентов с единым смысловым, идейным центром произведения, подчинённость событийного ряда произведения авторскому замыслу. Изображение вещи в контексте этого замысла создаёт эффект остранения, снимает покров обыденности с привычных, с первого взгляда узнаваемых вещей, вызывает изумление, ощущение необычности. В контексте авторского замысла изображаемое наполняется глубинным смысловым содержанием, принадлежащим ноуменальному плану бытия. Читателю становится доступно то, чего он, как правило, лишён в жизни, а именно – смысл жизненных явлений. Становится понятным, для чего, с какой целью та или иная вещь существует. Художественность, т. о., создаётся посредством соотнесения событийного ряда произведения с его глубинным, смысловым планом. Чем более художественная форма произведения подчинена выражению его внутренней идеи, как цели, тем более то или иное произведение можно назвать художественным.

Было бы ошибкой относиться к авторскому замыслу как к простой выдумке, некой произвольной игре воображения. Очевидно, что идея подлинно художественного произведения содержит в себе прямую отсылку к жизни как таковой, есть плод авторского размышления над ней. Поэтому если у читателя может сложиться легкомысленное впечатление о том или ином произведении искусства как о некоей игре, как о чём-то несерьёзном, то сам писатель должен воспринимать свою деятельность как нечто очень серьёзное, как некую миссию. Существенная разница между писателем и читателем состоит в том, что писатель на уровне видения воспринимает не произведение искусства, а саму жизнь. Стало быть, если понимать искусство так, как его понимал Достоевский, – в идеалистическом, остраняющем смысле, – то значение его в сознании художника должно сводиться к тому, чтобы постичь тайну бытия, за внешним покровом преходящих явлений, самих по себе абсурдных и бессмысленных, разглядеть смысл, разгадать провиденциальную цель совершающихся в мире событий.

В этом отношении мировоззрение художника противоречит обыденному сознанию, по тем или иным причинам не способному к восприятию действительности на уровне видения. Причина этого в том, что обыденное сознание складывается на фоне рабски унизительного отношения к факту как к чему-то фатальному, всеобъемлющему, чему невозможно возразить. Эмпирический факт, вопреки разумному основанию бытия, делается единственным, но настолько могучим гарантом истинности феноменального[vi] мира, что становится неотразимым соблазном в глазах многих и многих людей. Существование поколений, народов, цивилизаций находилось и по сей день находится под прельстительным воздействием факта, как кажется, не оставляющим никакой возможности самоуклонения и самоопределения перед его нудящей волей. Главным проявлением его гипнотической, завораживающей силы является отождествление неотразимой силы факта с природой и содержанием истины как таковой в сознании человека: истинно лишь то, что эмпирически реально, фактически достоверно, всё остальное есть лишь мираж, иллюзия, то, что не существует само по себе.

Факт становится выше смысла, подобно тому как сущее становится выше должного. Бытие начинает превалировать над разумностью бытия. Факт, как выражение чистой актуальности, становится основным признаком истины, безотносительно характера самого факта. Констатация простого физического, исторического, социологического и т.д. существования феномена провозглашается достаточным основанием для того, чтобы признать ту или иную вещь истинной. Таким образом феномен подчиняет себе бытие экзистенциального субъекта, могуществом факта вынуждает признать сферу феноменального бытия подлинной реальностью. Посредством могущества факта феноменальный мир заявляет о своей самодостаточности. Факт, как признак несомненной актуальности, как нечто неотразимое и единственно реальное в сознании обывателя, есть основной инструмент, посредством которого феноменальный мир реализует себя в бытии.

Весьма показательно в этом смысле, что философия во все времена утверждала нечто совершенно обратное, а именно: что мир чувственно воспринимаемых вещей есть лишь майя, обман, мираж, сила факта есть обманчивая сила, не дающая нам представление об истинном знании. В самом деле, если вдуматься по существу, что есть истина как таковое, то мы сразу же убедимся в мнимых и безосновных притязаниях этой фактической реальности. Истина, как мы уже упоминали выше, по одному формальному определению своему, должна быть одна для всех, едина для всех, покрывать собою все единичные элементы мироздания. Поэтому знание о единичных вещах не может именоваться истиной в подлинном смысле слова. Простое эмпирическое постижение вещей само по себе не даёт ровно никакого представления об истине, поскольку истина — это то, что скрывается за вещами, что их оправдывает и объясняет, делает их бытие осмысленным с точки зрения вечности. Голый факт, взятый в своей отвлечённой отдельности, скорее противоречит истине, поскольку утверждает индивидуальное бытие вещи в отрыве от её универсального, ноуменального содержания, от её подлинного смысла. Голое фактическое бытие вещи ничего не говорит о её ноуменальном содержании, посредством которого она могла бы быть связана с единым, универсальным принципом бытия. Смысл вещи, её Идея, стоящие за фактом и потому неочевидные для поверхностного, эмпирического взора, есть то, как Истина отражается в этой вещи, каково её предназначение в вечности. В отрыве от своего ноуменального содержания бытие отдельных вещей и бытие мира в целом теряет всякий смысл, всякую рациональную целесообразность. Разумному, целесообразному оправданию бытия начинает противопоставляться простая фактическая наличность, тупая, упрямая и безотчётная в своём бытии, посредством которой феноменальная сторона действительности утверждает себя в качестве самодостаточной, пытаясь выносить свои суждения по вопросам истины. Пустая фактическая наличность бытия, лишённая своей ноуменальной основы, сама себе довлеющая, формирует нудящую действительность, мир обыденности, рутины, пошлой, серой повседневности. Этот мир, так дерзостно и бесцеремонно заявляющий о себе посредством кажущейся неотразимости факта, создаёт действительность, прямо противоположную внутренним, экзистенциальным запросам человеческого духа.

Преклонение перед фактом – вот главная и непростительная ложь позитивистского типа мышления. Достоевский и весь необъятный мир подлинно художественного творчества решительно восстаёт против такого отношения к реалиям наличной действительности. Бытие человека и мира не имеет ровно никакого смысла, если ограничивается лишь фактической своей составляющей. Можно без преувеличения сказать, что основной пафос культуры заключается в отрицательном отношении к фактической составляющей бытия в качестве самодостаточной и самозаконной. Следовательно, в познании законов природы не может быть усмотрено последней, окончательной истины, а раз так, то не может быть и доверия к науке, занимающейся её изучением и отождествляющей сущность и содержание истины с внешней, природной законосообразностью. Человек должен возвыситься над фактом и судить его с точки зрения Смысла, порождённого качествами человеческого духа и противополагающегося объективной действительности как предмету оценки. Фактическая достоверность не может являться истиной в последней инстанции; она есть то, что требует человеческой санкции на своё бытие, и, если не выдерживает критики, отвергается и осуждается человеком.

Итак, основная цель остранения – изобразить вещь в контексте её идеи, т.е. в контексте того, какой она должна быть, а не такой, какой она нам является в эмпирии. Одна и та же вещь может восприниматься двояко: 1) как явление, оторванное от своего ноуменального содержания, как некий факт действительности, и в таком случае оно не имеет глубины и поэтому не интересно художнику; 2) как воплощение неких глубинных, метафизических реалий, как символ, и только при таком восприятии та или иная вещь становится предметом художественного осмысления. Собственно говоря, художника интересует не столько сама вещь, сколько то, что она выражает, т.е. то, что стоит за вещью. Сам по себе факт, взятый в своей единичной отдельности, ничего не выражает. Становясь предметом научного осмысления, вещь не превращается в символ, хотя и становится при этом выразителем каких-то общих закономерностей, свойственных физическому миру. Однако символ – это не физическая, а метафизическая категория, непосредственно связанная с самой идеей вещи. Если сама вещь есть факт, то идея вещи представляет собой некий умозрительный образец, с которым в большей или меньшей степени соотносится фактическое бытие вещи. Иными словами, идея вещи тесно сопряжена с понятием долженствания, противопоставляющего в контексте произведения наличной реальности. Изображая действительность во всех её мелочах и подробностях подлинный художник в то же время даёт нам понять, какой эта действительность должна быть на самом деле. Иными словами, художник вместе с тем выражает свой положительный идеал, даёт свою оценку наличной действительности. Посредством соотнесения этих двух планов, реального и идеального, образуется глубина образа, т.е. то, что мы называем художественностью. «Узнавание» вещи означает восприятие её на уровне факта, простого наличного бытия вещи, ничего собою не выражающего, кроме утилитарно-практических отношений. «Видение» вещи означает в то же время и её оценку посредством соотнесения этой вещи с её идеальным образцом. Вещь, взятая в контексте своей идеи, т.е. вещь в структуре художественного образа, указывает на то, насколько эта вещь соответствует (или не соответствует) своему ноуменальному содержанию. Нечто может реально существовать, но существовать как неистинное, как то, чего на самом деле быть не должно. Таким образом, художественное восприятие действительности противится тому, чтобы отождествить простое фактическое бытие вещи с природой и содержанием истины как таковой.

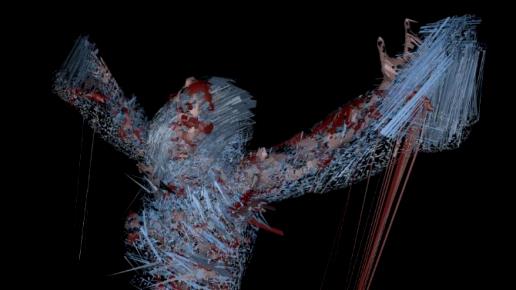

Искусство, таким образом, не есть простое отображение реальности с использованием художественных средств, не есть мышление образами, искусство, вершинные его образцы, представляет собой попытку разгадать тайну бытия, попытку заглянуть в глубинные измерения человеческого существования, за внешними, преходящими явлениями жизни увидеть их подлинный ноуменальный смысл. Смысл как должное оказывается превалирующим над фактически достоверным, систематизированным, законосообразным, но бессмысленным с точки зрения субъективного человеческого целеполагания миром. Рутинная внешне-предметная реальность, глухая и немая для человеческого разума, в свете художественного гения становится местом приложения таинственных, трансцендентных реалий, на котором развёртывается провиденциальная цель совершающихся в мире событий. Художественный гений рождается в попытке разгадать идейный план бытия, за внешними бессмысленными и порой безобразными явлениями жизни увидеть порядок, за хаосом – космос. Это не есть создание нового, воображаемого мира и в то же время не есть пассивное воссоздание реальности, скорее, это есть дерзновенная попытка через бессмыслицу разглядеть смысл, через внешнюю кору абсурда предугадать предвечный замысел Бога о мире и человеке.

[i] Э.О. Уилсон. Человек: от социобиологии к социологии. Режим доступа: http://ethology.ru/library/?id=126

[ii] Толстой. Л.Н. Прогресс и определение образования // Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22 т. Москва, Художественная литература, 1983. Т. 16

[iii] Достоевский. Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1975. Т. 11. С. 177

[iv] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 5. С. 105-106.

[v] «Совершенно другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм – реальнее ихнего. Господи! Пересказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат реалисты, что это фантазия! А между тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает!» [Достоевский. Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т.28. Кн. II. С. 329]. «У меня свой особый взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд по-моему не есть еще реализм, а даже напротив» [Достоевский. Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Л.: Наука, 1986. Т.29. Кн. I. С. 19].

[vi] Т.е. условного, преходящего, неистинного. В философской традиции миром феноменальной действительности принято называть эмпирически воспринимаемую реальность, образ которой в сознании человека обусловлен субъективными формами его чувственности. Автор под феноменальным бытием разумеет фактическое бытие, которое лишено своей ноуменальной основы, т.е. лишено смысла и какой бы то ни было разумной целесообразности.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы