Внутренний враг

О фильме П. Лунгина «ЦАРЬ» и романе А. Иванова

«Летоисчисление от Иоанна»

Выход из печати романа А.В. Иванова «Летоисчисление от Иоанна», на

обложке которого прямо так и написано, что он создан по

мотивам фильма «Царь» (автором первоначального сценария был сам

писатель), невольно заставляет задуматься не только о

взаимодействии разных форм искусства, но и об исторических

концепциях, которые положены в основу этих произведений.

И фильм, и роман могут быть прочитаны, по крайней мере, двояко. На

первом плане злобный царь-садист Иоанн Грозный и

противостоящий ему страстотерпец и мученик митрополит Филипп. Как только

ни трактовали образ Иоанна Грозного наши историки и

писатели. Уже Н. Карамзин заложил основы резко отрицательного

отношения к этой личности. Эта идея была подхвачена и С.

Соловьёвым, и В. Ключевским, да в общем-то и известные факты это

подтверждают. Но не стоит забывать о том, что это были

историки, так сказать, «официального направления» и, помимо всего

прочего, они ставили себе целью не просто оправдать, а

возвеличить дом Романовых. Изобразив по возможности чёрной краской

Россию до воцарения Михаила Фёдоровича Романова, Н. Карамзин

и его последователи старались показать, что с приходом

новой династии ситуация в корне изменилась. Сам Н. Карамзин по

объективным причинам, правда, не смог воплотить в жизнь до

конца это представление, но продолжателей его дела было

немало. Вспомним ещё и «Жизнь за царя» М. Глинки, а заодно и

учреждённый ныне, 4-го ноября День народного единства. Ведь

исторический контекст этого праздника вполне ясен: вот она,

«протооктябрьская» (ноябрьская) революция XVII века, в результате

которой так таки и воцарилась «историческая справедливость»

и «народное единство».

А ведь, между прочим, ещё дореволюционные историки видели первого

неудавшегося реформатора на Руси – предшественника Петра –

именно в Лжедмитрии,

тогда как первые Романовы погрузили Россию в тяжелейший застой.

Заметим, что, когда Пушкин работал над трагедией «Борис Годунов»

и решил посоветоваться с Н. Карамзиным – близким другом

своей семьи, тот, уже будучи в преддверии смерти сказал

молодому коллеге: думаю, что «Лже»-Дмитрия нужно считать настоящим.

Об этом знают все пушкиноведы.

|

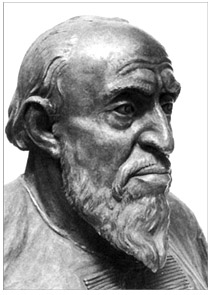

Скульптура Ивана Грозного. Реконструкция М. Герасимова, 1963 г.

Наверное, не случайно, что именно в наше время вновь и вновь

возникает интерес к доромановской России, к XVI веку.

Непосредственно перед П. Лунгиным к этой теме и к этой эпохе обратился В.

Бортко в фильме «Тарас Бульба» (об этом мы уже имели

возможность писать на страницах «Литературной России»). Там тоже

нет никаких следов культа Романовых, который, к сожалению,

ныне прямо-таки овладел умами современных мастеров от культуры

и церкви.

Разумеется, в сталинские времена Иван Грозный превратился в

монументальную, почти что эпическую фигуру, да и могло ли быть

иначе, но конкретная правда истории не выносит культового

восприятия любых героев исторического процесса. Поэтому нельзя,

конечно, трактовать Иоанна Грозного ни как С. Эйзенштейн в

своём знаменитом фильме, ни как фарсовую фигуру в небезызвестной

сатире М. Булгакова.

|

Как нам представляется, и фильм «Царь», и роман А.Иванова дают

возможность для другого прочтения образа грозного царя. Прежде

всего, в фильме потрясает игра Петра Мамонова в этой роли.

Актёр даёт понять, что перед нами не сумасшедший на троне и не

патологический маньяк-убийца. А ведь и такая тема

затрагивалась в литературе: знаменитая пьеса А. Стриндберга «Эрик

XIV», имевшая колоссальный успех, будучи поставленной в России в

начале XX века. Политические аллюзии напрашивались сами

собой. Это относится и к пьесе Д. Мережковского «Павел I»,

которая вообще была запрещена царским правительством.

Вопрос о носителях высшей власти для России всегда был крайне

болезненным вопросом, а тут такая фигура, как Иоанн Грозный. По

впечатлению от фильма, да и от романа тоже, митрополит Филипп,

противопоставленный образу царя, по масштабу своей личности

явно ему проигрывает, и даже блистательная игра О.

Янковского не спасает этот образ в его психологической

убедительности. Увы, он выглядит слишком ходульным.

На западе папский Престол всегда имел под собой государственную

опору, да и до сих пор имеет – Ватикан рассылает дипломатических

посланников почти во все страны мира. Поэтому власть папы

обладала государственным значением. В России наоборот. Самые

истовые ревнители веры оказывались в оппозиции к официальным

правителям. А народ обожествлял – идолопоклонствовал –

государственным вождям. Царь становился кумиром. Вождь – ещё

большим. А куда же девалась подлинная вера? Этот вопрос в

фильме поставлен, но ответа на него история пока вообще не дала.

Кстати, следует, видимо, полностью согласиться с мнением рецензента

Г. Кузнецова («ЛР», 30.10»), что будто бы имевшее место

коренное различие между сценарием фильма и романом по существу

практически неразличимо.

Царь в этих произведениях предстаёт как личность, достойная пера

Достоевского. В нём нет ни «державного» статуарного величия, ни

комически фарсовых черт. Перед нами возникает личность

глубоко раздвоенная, противоречивая, но одновременно и прекрасно

осознающая свои противоречия. В уста Иоанна авторами фильма

вложена (при беседе с Филиппом) мысль о том, что как

человек он, безусловно, грешен, но как царь и правитель,

ответственный за судьбу страны, безусловно, прав. Что это иное, как

не «разрешение крови по совести», которое позволяет себе

Раскольников в «Преступлении и наказании»?

Фильм и роман буквально пронизывает атмосфера всеобщей измены.

Предатели видятся Иоанну повсюду. Он не верит никому – здесь и

целые города, как Полоцк и Новгород, и люди из его окружения,

и деятели церкви. Опять-таки вспоминается один из анекдотов,

будто бы имеющих отношение к Сталину: когда он, думая, что

остался в одиночестве, невнятно пробормотал, словно про

себя: «Я никому не верю, я даже сам себе не верю». И здесь мы

сразу представляем себе опричнину – первоначальный вариант

ВЧК-ГПУ-НКВД. Да и сами опричники во главе со всесильным

Малютой Скуратовым

(Ю. Кузнецов) и Алексеем Басмановым (А. Домогаров) с собачьими

головами, притороченным к седлу (знак собачьей преданности), –

это уже почти «кожаные куртки» чекистов и энкавэдэшников. А

Лаврентий Павлович Берия – чем он уступает Григорию

Лукьяновичу?

Нам думается, что правильно понять образ царя в этих произведениях

можно не в его мнимом противостоянии с митрополитом Филиппом,

будто бы защищавшим начала милосердия и гуманизма, а лишь

опираясь на опыт русской религиозно-философской мысли

серебряного века. Перед нами личность того плана, который,

например, Вяч. Иванов называл «дионисийским».

В дионисийстве две стороны. Одна – страсть к удали, разгулу,

вольнице (здесь и Степан Разин, и М. Бакунин). Но есть и другая –

она находит своё воплощение в массовом терроре, что особенно

страшно, когда она становится частью государственной

политики. Дионисийство в обоих своих аспектах – это неотъемлемая

составная часть русского национального духа, о котором ещё в

XVII веке сербско-русский мыслитель Ю. Крижанич писал, что

ему свойственно блуждать по краям и пропастям. Разумеется, у

Достоевского эта мысль нашла целостное и полное воплощение.

Это понятие охватывает собой и революцию, и тоталитарный

строй. «Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас

гибельною силою, неистовством только разрушительным» (Иванов Вяч.,

«Спорады»).

Вот тут-то и должна бы проявиться созидательная роль церкви. Кому,

как ни ей, следовало бы обратить внимание на злодеяния высшей

власти, умерить их своим влиянием. Из истории нам известно,

что в своё время папа Григорий VII (правда, представитель

римско-католического исповедания) отлучил от церкви

императора Священной Римской империи Генриха IV и заставил его

униженно вымаливать прощение – знаменитая Каносса. Но во времена

Иоанна Грозного всё обстояло не так. Предшественник Филиппа

митрополит Афанасий в знак протеста смог лишь удалиться в

монастырь, да и самому Филиппу мысль о сопротивлении царским

злодеяниям в голову не приходит: дескать, «нет власти, которая

не от Бога».

Но ведь эта библейская истина может трактоваться и по-другому:

является ли подлинной властью демоническое правление царей,

подобных Иоанну Грозному? Здесь напрашивается отрицательный

ответ. Да ведь и сам царь где-то в глубине души прекрасно

понимает, что делает явно злое дело, но словно увлекаемый какой-то

тёмной силой, уже не может остановиться. Интересен образ

царицы Марии Темрюковны (Рамиля Искандер), этакой «демонической

женщины», как бы нарочно подстрекающей Иоанна ко всё новым

и новым преступлениям. Дионисийство здесь превращается в

настоящую кровавую вакханалию (Вакх, как известно, другое имя

бога Диониса).

Скажут, время было такое, ведь современником Иоанна Грозного был его

английский «коллега» король-садист Генрих VIII, да примерно

в эту же эпоху в Италии правили князья Медичи и Борджиа.

Или чуть раньше – знаменитый валашский воевода Дракула. Едва

ли они в чём-нибудь «уступали» московскому царю…

Но вопросы совести, как и вопросы власти, остаются вечными. И очень

отрадно видеть, что сегодня в нашем искусстве всё чаще

встречаем обращения к этим ключевым понятиям. Нельзя здесь

ограничиваться тем, чтобы произвольно менять плюсы на минусы и

наоборот. И в фильме, и в романе царь постоянно обращается к

текстам Апокалипсиса, рассматривая переживаемое им время и

собственную судьбу как эпоху кануна конца света. Но такое

мироощущение всегда было свойственно русскому самосознанию,

которое принципиально не признавало «середины», то есть

посредственности. Обратить внимание именно на эти аспекты

национального характера – это, наверное, и есть то, что больше всего

удалось авторам фильма и А. Иванову в его романе.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы