"Я назову себя смертью"

ХХХ

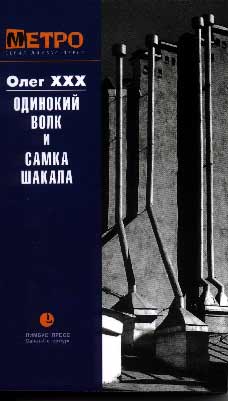

Олег. Одинокий Волк и Самка Шакала: Повести. СПб.: Лимбус Пресс, 2002.

Если

просто пролистать, не вдаваясь в подробности, небольшую книжку Олега ХХХ

(Тюлькина) "Одинокий Волк и Самка Шакала", вышедшую в издательстве

"Лимбус Пресс", может показаться, что ничего особенного в ней нет.

Видели мы похожие тексты. Мрачный антураж Петербурга, затхлость провинциальных

городков, одинокие аутсайдеры, мечущиеся в этом более чем неуютном

пространстве... Плюс садомазохизм, игры в экстремизм (политический и эстетический)...

Плюс подробное и реалистичное (как кажется) описание убийства и пыток...

Нормальный (или не очень нормальный – зависит от мнения читателя) набор. И

вполне типичный для современной литературы. Это направление зачастую называют

"новым грязным реализмом", зачисляя сюда, среди прочих, Илью Стогов

Александра Проханова, Ирину Денежкину, Дмитрия Бортникова и т.д.

Все

вроде бы правильно: реализм; грязный; новый (во всяком случае, действие

происходит в наше время).

Но стоит вчитаться повнимательнее в тексты Тюлькина

(в книге опубликованы две повести – "Одинокий Волк" и "Самка

Шакала"), и начинаешь подозревать, что, во-первых, не такой уж и реализм,

во-вторых, не слишком-то и грязный, в-третьих, не очень-то и новый. Не случайно

сам автор так старательно открещивается от родства с перечисленными выше

писателями. Дело тут, кажется, не только в нежелании быть сосчитанным и

причисленным. Дело в том, что персонажи Тюлькина подчиняются совершенно иной

логике.

Ссылки

на Федора Достоевского раскиданы по всему тексту, и, конечно, на ум приходит

Раскольников. Холодный город, порождающий горячие головы, и убийство – не ради

славы, не ради денег, но ради идеи и принципов. Однако, на поверку,

единственное, что сближает Родиона Романовича и Фотографа (главного героя "Одинокого

Волка") – случайный выбор жертвы, обусловленный символической подоплекой

поступка. В обоих случаях акт жертвоприношения оказывается важнее жертвы.

Почему старуха-процентщица? Почему Вадим (которого убивает Фотограф)? Не

потому, что они лучше других подходили на роль жертвы, а просто потому,

что были лучше всего знакомы тем, кто затевал ритуал. "Нужно только

сделать одно важное дело, - передает Тюлькин мысли Фотографа, - собственно, в

последнюю неделю оно стало смыслом всей оставшейся жизни. Убить, обязательно

нужно убить, а потом – и самому в объятия Смерти. <…> Наверное, он (Фотограф.

– С.С.) был не прав, но все-таки решился на этот жест – убить

биологического отца своей дочери (бывшая жена изменила когда-то нашему

герою. - С.С.) – просто так, чтобы восстановить справедливость".

Фотограф (как и Раскольников) прибегает к чисто ритуальному приему: выбирает

часть, которая во время совершения ритуала будет олицетворять целое ("Ему

показалось, что весь мир превратился сейчас в эту морду, что весь мир и есть она

– дикая, мокрая, страстно желающая жить морда"). А поскольку любая

часть способна в ритуальном пространстве олицетворять целое, то, собственно,

выбор жертвы не слишком значим.

На этом

сходство между Раскольниковым и Фотографом заканчивается. Если уж действительно

выискивать родство с персонажами Достоевского, то надо бы сравнивать Фотографа

с князем Мышкиным. Олег Тюлькин рассказывал на одной из презентаций о том

впечатлении, которое на него произвел "Хлыст" Александра Эткинда.

Отсюда – алхимическая формула экстремизма: политика плюс мистицизм плюс

сексуальные поиски. В соответствии с этой формулой и создан Фотограф. Точно так

же, как и князь Мышкин, Фотограф – идеальный герой. И он не перестает

быть идеальным при погружении в реалистически описанную среду обитания.

Фотограф – Воин, близкий родственник самураев Юкио Мисимы, романтических

фашистов Томмазо Маринетти и бешеных псов Квентина Тарантино (все эти имена

упоминаются в повести). Надя, героиня "Самки Шакала", – Любовница,

идеальная подруга Воина. При ее создании Тюлькин, по его собственному

признанию, использовал некоторые конструкции, позаимствованные из дамского

романа.

Тем

не менее, перед нами – вовсе не образец постмодернистского текста. Цитатность

здесь не превращается в самозначимую и самодостаточную игру. Это всего лишь

средство для создания идеального героя. Тот же прием, который Достоевский

применил в "Идиоте" - использование архетипического персонажа (не

важно, из какой мифологии взятого – христианской или полуязыческой мифологии

общественного бессознательного). Во всем остальном Тюлькин старается быть

максимально реалистичным. К тому же он совершенно серьезен. Постмодернистская

ирония отсутствует в повестях напрочь. Да она здесь и вряд ли возможна. Опять

же в силу того, что Воин и Любовница действуют в рамках совершенно иной логики.

Они близки персонажам Жана Жене. Хотя Жене для своих эпических героев создавал

эпическую реальность (и особый язык этой реальности), а Тюлькин исследует

поведение ритуальных персонажей в обыденной реальности (работая в традиционной

парадигме реалистического письма). Фотографу еще позволено иногда выражаться

"высоким штилем" ("Я назову себя Смертью – тотальной, дикой,

произошедшей здесь и сейчас, сегодня случившейся. Зови и ты меня так, и да

будет это отныне, присно и во веки веков. Назови Смертью и молись. Ведь отныне

я – Бог. Я – карающий. Я – милующий. Я – всемогущий"), Надя лишена даже

этой возможности.

Герои

"Одинокого Волка и Самки Шакала" приближены к психологизированным

персонажам реалистического романа, но не настолько, чтобы поведение их можно

было объяснить посредством привычных интерпретативных практик. Тут бессмысленно

заниматься поиском социальной или психологической подоплеки. Схема "травма

– комплекс – сублимация" не работает. Когда автора спросили, какую травму

перенес в детстве Фотограф, Тюлькин так и не смог ответить. Он, похоже, и не

задумывался об этом. Что – отнюдь не небрежность автора, а констатация

принципиально иной логики действия персонажей.

Все

правильно, у обоих героев – проблемы с родителями и сверстниками. Оба ненавидят

общество, в котором живут. Однако это – не причины, а следствия. Следствия инаковости

самой структуры личности. "Как вам объяснить? – рассуждает Ярослав, друг и

сексуальный партнер Нади. – В принципе, и как правило, человек восприимчив к

ласке. Но есть отдельные субъекты – такая уж у них физиология и психология, -

которые более восприимчивы к страданиям. Их можно назвать идиотами,

неполноценными, сумасшедшими – как угодно, но вряд ли медицина или общество

способны их излечить".

Хотя,

одной только сверхвосприимчивости к страданиям мало. Тот же Ярослав или подруги

Фотографа Женя и Лариса отнюдь не прочь пострадать, однако Ярослав не

становится идеальным Воином, а Женя и Лариса – идеальными Любовницами. Их

склонность к садомазохизму носит, так сказать, "обыденный" характер.

В ней нет ритуальности. В ней отсутствует избранность. В то время как Одинокий

Волк и Самка Шакала – именно избранные. Они – действительно Герои в

архаическом смысле.

Такой

Герой обязательно полубог. Есть некое фундаментальное различие между Героем и

простым смертным. Это различие состоит в причастности Героя истине. Он не

просто совершает поступок во имя истины, Герой утверждает саму эту истину в

мире, он (в момент подвига) и есть носитель (реализатор) истины. Истины,

конечно же, не бренно-земного происхождения.

Можно

сказать, что Герой (вне зависимости от половой принадлежности) – всегда

женщина. Женщина, которую насилует Бог (нечто сверхчеловеческое – Рок, Сила –

называть можно как угодно). В этом избранность Героя (и отличие его от

ницшеанского сверхчеловека, для которого Бог мертв). Он способен, разумеется,

вопрошать небеса: "Господи, почему я?!". Но это единственное, что

позволено Герою. И ответа он все равно не услышит. Причина его избранности –

вне его (и нашего) понимания. И собственной судьбой он не распоряжается.

Одиссей может притворяться слепым, Ахилл может ссориться с Агамемноном, но Троя

будет повержена, подвиг будет совершен. Поскольку именно в совершении подвига –

предназначение Героя. Психологическая мотивировка тут не имеет абсолютно

никакого значения. В Герое вообще нет ничего психологического, скрытого, под(бес)сознательного.

Говоря в терминологии Михаила Бахтина, Герой весь и полностью овнешнен.

В

момент подвига он повторяет судьбу Первочеловека – заново рождает мир и

погибает. Собственно, рождение и смерть здесь едины, поскольку новый мир

возникает из тела Героя. Герой стремится к смерти. Его жизнь, его воля подчинены

этому стремлению. Однако героическая Смерть "оптимистична" и

противоположна фрейдовскому Танатосу. Танатос (в психоаналитической

интерпретации) – синоним саморазрушения, энтропии. Подвиг же как раз и

совершается дабы прекратить энтропию. Дабы возродить (в истине) гибнущий онтос

(и себя как часть онтоса). Подвиг (для самого Героя и Силы, стоящей над ним)

самоценен и самодостаточен. Смысл ритуала заключен в самом ритуале и не

нуждается во внешних интерпретациях.

Фотограф

и Надя, в общем, и не пытаются ничего объяснить окружающим. Они просто совершают

предназначенное, не заботясь о том, кто и как их поймет. "Бешенство...

Ненависть... Страсть... Драка со всем миром, которую выбираешь вопреки всему.

Изначально проигрышная, но именно поэтому и красивая позиция. Знать, что не

победишь, но лезть в драку, а не прятаться в кусты, не уходить в сторону",

- вот внутренний монолог Одинокого Волка. А это – описание последних минут

жизни Самки Шакала: "Надя подходит к самому краю и зажмуривается. Там –

всего в одном шаге! – бездна. Даже так, даже с закрытыми глазами голова

кружится от одного только ее запаха. Здесь стоишь на тверди, а дальше – она

уйдет из-под ног. Наверное, это великолепное ощущение, и если ты Ангел, то

взметнешься ввысь, а если Гад – это убьет тебя сразу, уже в секунду первого

шага в пропасть".

Вопросы

возникают потом. Они возникают у тех, кто оказался вне ритуального

круга. И потом (вне) появляются интерпретации. Психологические,

социальные, философские. Всевозможные интерпретативные практики в рамках

сегодняшней культуры выступают как замещение практик магических. Смысл, в

общем, тот же – заклятие духов. Объяснить – значит, подчинить. И в конечном

итоге – уничтожить. Стратегия власти, закон властвования.

Герои

Тюлькина всем своим существованием нарушают этот закон. Они вызывающе

антидемократичны. Они не приемлют равенства (и власти равенства) ни перед

Богом, ни перед психотерапевтом, потому что чувствуют собственную избранность.

Тюлькин настаивает на том, что квазимагические практики ничего не объясняют

(попросту не работают). Можно говорить: "психопаты",

"фанатики", "радикалы", "экстремисты" – это

именование не обладает магической силой (собственно говоря, все эти слова как

раз и не являются именами). Лечить "экстремиста" посредством существующих

методик – все равно что поить аспирином человека, в которого вселился дьявол. (Тут

уж одно из двух: если Ахилл – Герой, то он не психопат, а если он психопат – то

никак не Герой. Это взаимоисключающие дискурсы.)

Можно

сказать и так, что проблема – не в "экстремистах", проблема в

обществе, относящем экстремизм, в буквальном смысле, к явлениям крайним, далеко

отстоящим от центра. Проблема в самой потребности культуры искать смысл подвига

вне подвига (в комплексе неполноценности, в третьей перинатальной матрице,

физиологических отклонениях и т.д.). Это говорит лишь о выключенности общества

из пространства циклического ритуала (ритуал нельзя объяснить,

интерпретировать, в нем можно только участвовать). Об отсутствии иерархической

вертикали, благодаря которой только и возможно осмысленное участие в ритуале (и

интимная близость с Тем, Кто Над ритуалом).

Причем,

об отсутствии действенной (акт-уальной) вертикали приходится говорить и в

случае с религией, и в случае с философией. "Православие... – рассуждает

Фотограф. – Я считаю, что это косная традиция, предрассудок, прославляющий

безделье и самобичевание". "Воля к Жизни" дискредитирована (хотя

бы потому что сразу же возникает вопрос: к какой жизни? вот к этой?).

"Воля к Власти" на поверку оказывается чем-то человеческим, слишком

человеческим (для Героя вообще не существует проблемы власти, он вне всякой

человеческой власти). Остается "воля к Смерти", религия Смерти,

героика Смерти. Смерть оказывается божеством, устанавливающим ритуальную

вертикаль и насилующим Героя. В безусловности Смерти как истины он рождает и возрождается.

Не случайно автор настаивает на том, что его повести заканчиваются светлым

хэппи-эндом.

Своеобразная

ирония ситуации состоит в том, что единственный персонаж (помимо Фотографа и

Нади), способный с гордостью нести бремя Смерти, - Вадим. Сцена казни – тот

редкий случай, когда Тюлькин отступает от традиций реалистического письма.

Логика ритуала оказывается сильнее. Собственно, Герой не может воевать с негероем,

а потому Вадим и Фотограф предстают как носители двух противоположных религий –

религии Жизни и религии Смерти. И именно воля к Жизни позволяет Вадиму жить

тогда, когда по всем правилам реалистического описания он должен бы умереть

просто от болевого шока. "Он сумел поднять голову и посмотреть, какими-то

уже нечеловеческими глазами посмотреть на Фотографа. На голове жертвы уже не

было живого места – лишь кровавое месиво и два тусклых огонька глаз". Тут

уж точно не старушка-процентщица вспоминается, а скорее – Гектор, главный

противник Ахилла. И проклятия в адрес убийцы, и осквернение трупа, и прощание с

мертвой возлюбленной, и восход солнца ("Впервые за несколько дней небо

стало чистым. Далеко за горизонтом всходило солнце, заливая красным цветом

человечью долину...") – все здесь подчинено логике ритуала.

...Герои

гибнут, как и положено Героям. Фотограф устраивает последний бросок, захватив

автобус с иностранцами. Его убивает снайпер (Фотограф "зажмурился и

улыбнулся. Никто даже не догадывался, какая красавица ждала его По Ту

Сторону"). Надя, прижав к груди ребенка, бросается с крыши ("Надя улыбнулась,

поцеловала его в носик и шагнула в пустоту. И это совсем не страшно, это только

в самом начале так кажется..."). Герои возрождаются в Смерти. "Мир

ничуть не меняется". Но это уже, как доказывает Олег Тюлькин, проблемы

мира, а не Героев.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы