София. В поисках мудрости и любви (8)

Эпизод восьмой

Рукотворный хаос. Цэ квадрат

Прошло две недели с тех пор, как он проснулся в холодном поту от того сновидения про Незримое братство R.C., про бездну Тартара и Град Небесный Афон, и все это время ему казалось, что воспоминания об увиденном должны были вот-вот стереться из его памяти. Но они никак не стирались. И каждый раз после работы, когда он садился в красно-желтый, местами облупившийся трамвай и ехал на потертом сиденье до своей остановки, ему вспоминались те удивительно четкие образы и картины. Он видел, как двери и астральные переходы кружили в загадочной темноте за трамвайными окнами вперемешку с отблесками рекламных огней, и не мог понять, почему он их видит изо дня в день, почему садится в этот трамвай на одно и то же место. И было совершенно бессмысленно спрашивать, видят ли другие пассажиры эти призрачные тени, находят ли что-то загадочное в той потусторонней темноте увозившего их трамвая.

Двери трамвайчика брезгливо фыркнули и отворились перед ним, предлагая прогуляться по Главному проспекту в нервозном потоке автомобилей, привычно застрявших в пятничной пробке. В гудящем городском воздухе пролетали хлопья мокрого снега, которые падали и бесследно исчезали на черном асфальте, бликующем праздничными гирляндами, развешенными на деревьях возле магазинов. Он так привык к этой вечерней иллюминации билбордов, к этому бесконечному потоку машин, к этому конвейеру из людей, что почти ничего вокруг не замечал. Всю неделю ему приходилось подменять на складе захворавшего Михалыча, таскать в холодильнике пласты мороженой рыбы, пакеты с жирными окорочками, связки деликатесных колбас. Руки мерзли так сильно, что под конец рабочего дня пальцы немели от холода.

Теперь он знал, почему Михалыч никогда не снимал свою вязаную шапочку и своих огромных просаленных перчаток, с магической периодичностью порождавших в бригаде грузчиков безобидные, но, впрочем, как всегда неуместные шуточки. Вообще, когда пожилой металлург дорабатывал годы до пенсии в складском холодильнике, а молодежь тусила в клубах, пабах, стриптиз-барах, проживая в них весьма цивилизованную, но никому не нужную матерщино-блевотную городскую жизнь, когда новые поколения лекарств создавались для того, чтобы человек болел тяжелее и чаще, когда микроволновое излучение поджаривало мозги телефонозависимых горожан, а технократы всех мастей продолжали жаловаться на недостаточный уровень цифровизации населения, любая милая глупость или нелепица, над которой можно было поржать, уже не казалась чем-то из ряда вон выходящим, но и не вызывала того ажиотажа, на который претендовала.

Несуразность обыденной действительности, в которой пребывало человечество, никоим образом не могла быть описана в точных терминах, которыми приучала мыслить удушающая формальдегидная система. Можно было в тысячу первый раз сходить на какой-нибудь посредственный фильм, в котором очередной супергерой в тысячу первый раз победит восставший искусственный разум, спасет всех от инопланетного вторжения, от эпидемии, от глобальной катастрофы, от всемирной диктатуры; можно было зависнуть в социальных сетях, почитать какую-нибудь легонькую беллетристику о маленьких, не слишком постных и в меру солоноватых житейских драмах, постараться восстановить нарушенное чувство реализма, взявшись за пафосный нон-фикшн или за нетронутую блатным жаргоном нетленную классику; но суть в том и состояла, что это все проходило мимо. Никто не собирался думать за вас, никто не собирался улучшать вашу жизнь, и уж тем более спасать от реальных эпидемий, от реальных войн, от реальных катастроф.

Кажется, только самые стойкие либеральные интеллектуалы, прятавшие за своей рефлексией над чем бы то ни было — не важно, над чем — банальную лень духовных паралитиков, не говорили уже этих слов «Цивилизация зашла в тупик». Им прочили славу новых Вольтеров, отбросивших стереотипы мышления и прежние границы дозволенного, будь то сфера семейной жизни или международное право, с них рисовали иконы спасителей демократии и мирового прогресса. Но даже эти стареющие мученики свободомыслия, пылко призывавшие «мировое сообщество» сплотиться в новой упреждающей войне против России, несколько оплавились от собственной пылкости, когда дух уличной свободы ни с того, ни с сего разгулялся по городам Европы, и больше не производили впечатление стойких оловянных солдатиков. Оно и понятно, ведь всякому уважающему себя интеллектуалу бывает приятно созерцать жгущих автомобильные покрышки демонстрантов только в утренних заставках «Евроньюз» на киевском Крещатике, а террористов-выкормышей США где-нибудь в сирийском Идлибе, но никак не у себя под носом в Латинском квартале или на площади Согласия.

А еще бывало, соберутся паралитики интеллектуального труда на каком-нибудь телеканале и как начнут разворачивать нафталиновые портянки о гуманизме и достижениях американской демократии, о ценности человеческой жизни, о свободе слова и толерантности, о необходимости новых непопулярных реформ, что просто диву даешься — кто и для чего их туда пускает, да еще в таком количестве… А пятничная пробка все так же стояла и стояла, и никто не мог взять в толк, отчего она появилась и как из нее выбраться.

***

Он нажал на кнопку пульта, включив подвешенный к низкому потолку телевизор, чтобы узнать новости и как-то отвлечься от рутины рабочего дня. Именно так обычно делали по вечерам миллионы людей во всем мире, заранее предполагая, что на самом деле ничего нового они не услышат. Годами по всем телеканалам передавали одно и то же. Можно было легко подменить очередной выпуск новостей прошлогодним, и по большому счету никто бы этого не заметил.

В тот день тоже не произошло ничего собственно нового. Европейские неофашисты продолжали убивать русских, безнаказанно громить и захватывать православные церкви; сенат США ввел очередной пакет санкций против «русской агрессии»; напряженность на Ближнем Востоке; учения НАТО; обвал биржевых индексов; паника на Wall Street; стихийные бедствия в различных регионах; температурные аномалии. Ровно то же самое показывали год и два, и три года назад — с тех пор абсолютно ничего не изменилось, разве только воровства и насилия стало больше.

Минула эпоха нового и новейшего времени, завершилась эпоха модернизма и постмодернизма, и вот для обозначения очередного периода не нашлось даже мало-мальски подходящего слова. Ибо это было время «ни о чем», когда можно было сколько угодно думать «ни о чем», произносить какие угодно похотливые ругательства, получать удовольствия любыми доступными средствами. Но думать «о чем-то», тем более высказывать мысли о чем-то свыше установленного системой лимита стало чем-то запредельным и постыдным. В определенный момент человеческая культура перестала вырабатывать гормоны духовного роста, выбрав путь механизации человеческого существа, заставляя людей всецело сосредоточиться на своей потребительской жизни «здесь и сейчас». Но чем более человек жил «здесь», тем менее в нем оставалось человека, и чем более он жил «сейчас», тем менее у него оставалось времени.

Глобальный массовый психоз, вызванный цифровизацией сознания, привел к появлению особой карликовой культуры, не позволявшей никому жить в полный рост. И поэтому каждый карлик, который оказывался на полсантиметра выше остальных, тут же признавался великаном. Все карлики непременно должны были верить, что они живут в эпоху великанов. Они должны были верить, что не сегодня — завтра возводимая ими пирамида потребления, «новая наука и технологии» изменят мир к лучшему. Но завтра почему-то никогда не наступало. И только завтра знало, почему оно никогда не наступит «здесь и сейчас». Да, только завтра знало «никогда» — совсем как в той записанной шиворот-навыворот песенке The Beatles «Tomorrow Never Knows», названия которой уже никто не понимал.

Может быть, так было и раньше. Возможно, зло и порок неотступно преследовали человечество, так что временами общество низвергалось в пучины мерзости, а временами поднималось до недоступных высот. Поднималось, но никогда не исцелялось окончательно. А что если он, Евгений, был неправ, и где-то рядом прорастали невиданные побеги чего-то возвышенного и вечного? Что если где-то в далеком провинциальном городке, в какой-нибудь далекой, вымирающей деревне происходило нечто способное однажды облагородить весь этот коллапсирующий карликовый мирок мегаполисов. Ведь даже конченные дегенераты, составлявшие теперь значительную часть народонаселения земли, не могли до бесконечности смотреть тупые приколы, порно-ролики и рекламу по интернету.

Что если рост сознания был возможен даже в таком расщепленном сообществе? Что если каждый мог на своем личном опыте убедиться в существовании того живительного луча, скрытого подальше от суетливых городских огней в самых потаенных, нетронутых глубинах души, способного преображать человеческий дух навсегда. Кто знал о существовании того луча, тому не нужно было объяснять что есть добро и что есть зло, читать нравоучения и проповеди о любви к ближнему, тот знал, что сознание едино и дух един. И это была истина — та самая истина, которую никогда не знала и никогда не будет знать наука со всеми ее квазиформулировками, суперкомпьютерами и адронными коллайдерами. Ибо всеохватное и полное знание невозможно было ни передать, ни принять с помощью внешнего сигнала, как невозможно передать тишину, произнося слова, и самая важная, бесконечно важная часть истины всегда пребывала где-то внутри, а не снаружи, где угодно и когда угодно, только не «здесь и сейчас».

Он выключил телевизор, налил в кружку горячего чая, бросил в него дольку лимона и открыл на столике ноутбук, чтобы просмотреть сообщения, пришедшие за неделю. После долгого перерыва письмо прислал Владислав К., разумеется, это имя ни о чем не говорило и не могло сказать жителям городов-муравейников, еще слыхавших, быть может, о каком-то Камю, Сартре, Хайдегере или хотя бы о каком-то там еще Ницше. Ведь каждый цивилизованный человек обязан был знать парочку «умных» фамилий, с десятка два исторических и политических имен, и уж никак не меньше двух сотен имен музыкантов, певиц, шоуменов, голливудских киноактеров и популярных персонажей. Но что мог знать городской обыватель, озабоченный комфортом, курсом валют, ворохом личных дел да еще прогнозами погоды, о самобытном мыслителе, про которого не писали в глянцевых журналах и которого не показывали в клипах по телеку?

Тем удивительнее было их знакомство, тем более странным было то, что существовал такой человек, размышлявший о запредельном и невозможном в бесчеловечных условиях гражданской войны: «Здравствуй, Евгений! Извини, что не сразу ответил, я сейчас редко пользуюсь почтой. Украина блокирует интернет, поэтому пишу с временного e-mail. По-прежнему живу в своем селе. Родители в Горловке, звоню им по несколько раз на день. Пока, слава Богу, беда их обходит, но в городе уже не осталось мест, не отмеченных взрывами и осколками. Сейчас даже из дома выходить опасно. Там в ходу рубли, гривна отменена.

Автобусы через демаркационную линию ходить перестали, частный транспорт, километровые очереди на КПП. Проезд только по специальным разрешениям, которые выдаются в течение 10 дней после подачи заявления на украинской территории. Но туда еще надо попасть, а как это сделать без того же разрешения? Украина не хочет терять потенциальных баранов на заклание своим идолам. Зависшая территория, как Приднестровье. Боевые действия продолжаются, чтобы рана не заживала. Все конфликты имеют под собой четко разработанный план — египетский плен для всего человечества, управляемый хаос, созданный для наживы на чужом горе. В информационном поле война ведется не с русским миром, которого так боится Запад и Украина, а с человечностью, с искренностью и дружбой как таковой. Но подлинную человечность и дружбу ничто не может сломить.

Ловлю мысли в предрассветных сумерках, между сном и пробуждением. Сам себе удивляюсь, меня в это время просто распирает от образов и метафор, а мысль находит совершенно неожиданные перспективы. Пишу философское эссе для журнала «Топос», хороший журнал со своим смысловым пространством, и его редактор, Валерия Шишкина, необыкновенный человек. С уважением, жму руку, Влад».

Прочитав письмо, Евгений молча приложил руку к подбородку. Казалось, это было совсем недавно, ведь он сам не так давно ездил в Одесский университет имени Мечникова на международную конференцию. Ему вспомнилось, как он прогуливался по уютным одесским мостовым, по тем же самым осенним улочкам, по которым когда-то хаживали Николай Алексеевич Умов и Дмитрий Иванович Менделеев, где все было таким родным и близким. Он вспомнил, с каким благоговейным трепетом он вошел в старое здание Императорского Новороссийского университета, где сотню лет назад бывали Пирогов, Сеченов, Ляпунов, князья Романовы, с каким волнением поднялся в зал диссертационного совета, где впервые прочитал доклад о противоречиях в системе аксиом арифметики, где познакомился с профессором Стаховым, Скоттом Олсеном, Григорием Яковлевичем Мартыненко…

Тогда он никак не мог понять, отчего же так застенчиво и ласково его встречала Одесса, с какой-то затаенной тоской, с мечтой о чем-то несбыточном, уходящем вместе с последними яркими красками осени, как девушка, которая уже знала, что скоро с ней должно произойти что-то неприличное, что-то ужасное и непоправимое, но которая не могла, не решалась об этом сказать, наслаждаясь последними мгновениями навсегда уходящей свободы и детства. Тогда он еще не мог этого понять… а потом была весна, и был Дом профсоюзов, превращенный украинскими карателями в газовую камеру для русских «ватников», та весна в Одессе так и не наступила, и уже никогда не наступит.

Все переменилось так быстро, что он до сих пор не понимал, для чего по всем телеканалам показывали феерически глупых политиканов, которые так нагло и непринужденно лыбились, когда у них спрашивали, ради чего, за что украинцы убивают русских. Неужели ради американского печенья и кружевных трусиков, недостаток которых так остро ощущался на Майдане? Неужели хваленая свобода Запада и состояла в свободе убивать кого захочется и когда захочется? Но убивать русских им почему-то хотелось всегда... Так неужели свобода западной демократии напрямую зависела от количества убитых русских?

Судя по всему, так оно и было. Он давно об этом знал, даже в детстве он постоянно ощущал, как инородные силы, пронизывающие общество, пытаются в нем что-то переиначить, что-то в нем задушить. И вот теперь уже никто не скрывал, что русский человек был нежелателен и совершенно не нужен этому миру, его язык, его историческая память, его представления о прекрасном, но больше всего оказалась не нужна его способность любить вопреки всему, что ему так старательно прививали. За все эти годы он так и не смог себе объяснить лишь одного — почему сам русский человек продолжал на что-то надеяться и думать, что такой враждебный по отношению к нему мир был еще все-таки для чего-то нужен.

Евгений опустил взгляд на столик из темного стекла. Рядом с ноутбуком, возле телефона, лежал листок, напоминавший о каком-то невыполненном поручении. Перевернув листок, он узнал визитную карточку доктора Решетникова. Было довольно поздно, и Евгений засомневался, стоит ли ему звонить, но все же решил не откладывать звонок на потом, то есть, возможно, еще на неделю.

— Ало, Николай Андреевич? — спросил Евгений, прижимая телефонную трубку к уху.

— Да, я слушаю.

— Вы помните, пару недель назад… — Евгений замешкался. — Э-э, как бы это сказать, один из ваших пациентов самовольно уехал из клиники?

— Конечно, помню, вы тот самый Евгений? — с энтузиазмом отозвался Николай Андреевич. — Я уже думал, вы не позвоните. Поразительный случай!

— Да, я просто хотел спросить, как самочувствие Игната, он в порядке?

— Все замечательно! После встречи с вами он быстро пошел на поправку. И знаете что самое удивительное? Теперь он засыпает сам, без медикаментозного вмешательства! Спит как ребенок. Его совершенно перестали мучить кошмары. Он рассказал мне фантастическую историю… Постойте! А как вы узнали его имя?

— Николай Андреевич, он сам представился, — рассмеялся в трубку Евгений. — Рад, что ему лучше, только не говорите, что я звонил, мало ли что.

— Хорошо, мне тоже кажется, что ему лучше пока ни о чем не напоминать. Мы понаблюдаем за ним до конца месяца, но думаю, его можно выписывать уже сейчас. Если не секрет, что вы такое ему сказали? — заинтригованно спросил доктор Решетников. — Он считает, что излечился после разговора с вами, но не может объяснить, как именно это произошло.

— Ничего особенного. Сказал, что на самом деле все люди сумасшедшие, кто-то больше, кто-то меньше, только не все об этом догадываются, — ответил Евгений. — Что-то вроде того.

— Что ж, неплохо, неплохо! Иногда это срабатывает, — дал свою оценку Николай Андреевич. — А иногда, знаете ли, может вызвать обратный эффект.

— Наверное, вам виднее, — улыбнулся Евгений. — Спасибо за книжку Налимова, я ее прочитал. Похоже, без вероятностной психокинетики дело не обошлось.

— Да у меня такими книжками все шкафы забиты, — засмеялся в ответ доктор Решетников. — Если бы книги могли лечить, я бы прописывал их вместо препаратов. Сейчас, знаете ли, люди перестают читать и понимать тексты, многие боятся читать, полагая, что чтение сводит с ума. В психиатрии даже специальный термин появился — литературофобия. Кстати говоря, Игнатий очень начитанный человек, у него прекрасно развита память, что в наши дни большая редкость.

— Ну, как говорится, нет дыма без огня. Если человек панически боится высоты, это не значит, что высота не опасна. Если человек не готов к осмыслению каких-то знаний, для него лучше оставаться в неведении, хотя невежество и есть главная причина безумий и массовых психозов.

— М-да, а вы интересный собеседник...

Евгений сам не предполагал, что разговор с доктором Решетниковым перейдет в философскую плоскость. Он взглянул на часы, на которых был уже одиннадцатый час вечера.

— Извините, я, наверное, вас сильно отвлек поздним звонком…

— Ничего страшного, — ответил доктор Решетников. — Очень хорошо, что позвонили!

Попрощавшись с Николаем Андреевичем, он положил телефонную трубку, а затем некоторое время просто сидел в кожаном кресле, уставившись на журнальный столик. Наконец-то вся эта история благополучно завершилась, по крайней мере, он убедился, что Игнатий не был плодом его воображения.

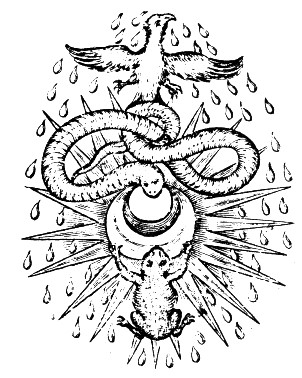

Теперь он мог спокойно досмотреть почту. Придвинув к себе ноутбук, он стал прокручивать на экране список непрочитанных писем, удаляя из него англоязычный спам. Впрочем, одно письмо сразу чем-то выделялось из этого списка. Как следовало из текста, его давнишнюю статью прочел профессор Пандей из Университета Вадодары, штат Гуджарат, Индия. В письме была отмечена удачная аналогия между историей развития науки и мифом Пуран о пахтанье первобытного океана. Подобно тому, как демоны Дайтьи и боги Адитьи добывали эликсир бессмертия, перетягивая змея Васуки, в эволюции познания ограниченные модели вселенной сменялись представлениями о бесконечном пространстве-времени, дискретные методы чередовались с непрерывными. Профессор Пандей посчитал это наблюдение настолько важным, что даже отправил письмо с поздравлением.

Евгений перечитал письмо еще раз. Он впервые в жизни получил отзыв от настоящего индолога, который не разводил склоки, не артачился, доказывая свое превосходство, как бывает в научной среде, а понимал, о чем на самом деле написано, и понимание это ощущалось очень отчетливо. За пониманием этим стояло что-то такое, до чего сам Евгений еще, может быть, не дошел своим умом. Что и говорить, это была добрая весть! Евгений поблагодарил профессора за отзыв и стал рассматривать в интернете картинки индийских храмов, многолюдных кварталов, пестрых праздников. Ему не верилось, что такая древняя, по-детски наивная и неисчерпаемо мудрая культура могла до сих пор существовать в этой прямоугольно-серой цивилизации, где свобода отождествлялась то с одними, то с другими убийствами, где гордились то одними, то другими митингами и расстрелами на площадях.

Наутро следующего дня ему пришлось выходить из магазинчика со снегоуборочной лопатой. За ночь нападало столько снега, что двери на цокольном этаже перемело, и они с трудом приоткрылись, пропустив его на улицу. Была в этом неожиданном, как водится, наступлении русской зимы толика чуда даосских изречений и коанов, когда размытая по дорогам слякоть со следами пешеходов и машин, вдруг превращалась в первобытный снежный покров, и вместо хаотичной мешанины на дороге проступала хрупкая, порожденная небесами структура, словно подсказка на какую-то все время ускользавшую суть.

Расчистив от снега тротуар перед магазином, Евгений дождался Юрика, который открыл кассу, вытащил из-за прилавка свою кружку и пошел наливать кофе, на ходу рассказывая байки, вычитанные им где-то в социальных сетях. О том, что некие «авторитетные эксперты» рекомендуют срочно переводить все сбережения в доллары, так как со дня на день ожидается катастрофический дефолт всей экономики, о том, что какая-то знаменитость из столичной богемы не может больше жить в «стране нищебродов и рабов» и собирается переезжать в Европу. Евгений внимательно выслушал Юрика — не потому, правда, что находил интересной всю эту чепуху, которую одни городские кретины каждый месяц упорно распространяли, а другие городские кретины с таким же упорством обсуждали в соцсетях, поддерживая общегородской градус кретинизма, а потому, что именно в такие моменты он как никогда бывал счастлив от осознания того, что не имел смартфона и не мусолил его в руке каждую свободную минутку, засоряя голову токсичным мусором и прочими канцерогенными мыслишками.

Он заглянул к себе в комнату, накинул теплую куртку и перевел взгляд на бумажный пакет возле кровати. В пакете была картина, написанная пару дней назад, которой не нашлось подходящего места в каморке с обрывками обоев на стенах, поэтому он собирался ее продать. Единственное затруднение состояло в том, что он никогда не продавал картин, и сама идея продажи того, что изначально не предполагало продажи, казалась ему довольно дикой, и все же ему хотелось испытать это чувство.

Протянув руку к пакету, он захватил картину и отправился на Главный проспект по сугробам снега, который не успели убрать грейдеры и снегоуборочные машины. Каждую субботу на центральной аллее за Набережной собирались многочисленные художники, коллекционеры-старьевщики, народные умельцы, торговавшие берестяными туесками, шкатулками, украшениями из камня. Евгений прогулялся по рядам, разглядывая картины, чтобы понять, куда лучше пристроиться, и нашел отличное местечко под заснеженным кленом.

— Вы не против, если я здесь постою? — спросил он у художника, оказавшегося поблизости.

— Вообще-то места на ярмарке платные, — ответил тот, поправляя прозрачную пленку на своих полотнах, защищавшую их от пролетавшего снега.

— Да у меня же всего одна картина.

— Ну-ка, покажи, — развернулся к нему человек.

Евгений вытащил из пакета картину, на которой была изображена фигура с маской без лица, медитирующая в космическом пространстве на фоне янтры.

— Что-то связанное с индуизмом, — произнес художник. — Ладно, вставай рядом! Может, кто-нибудь купит, хотя я бы на твоем месте не рассчитывал. Как называется-то?

— Что? — не расслышал Евгений.

— Я говорю, как картина называется, — повторил художник, выдохнув теплый пар на руки и растерев их, чтобы согреться.

— А-а! «Внутри — вовне».

После этого художник еще раз окинул взглядом работу.

— Понятно, меня Вячеслав зовут, — протянул он руку.

— Очень приятно, Евгений, — представился Женич.

— Понимаешь, здесь такие картины спросом не пользуются. Если хочешь, чтобы у тебя что-то покупали, рисуй что-нибудь попроще, — посоветовал Вячеслав. — Пейзажи с морем, горы, лес, иногда хорошо идет импрессионизм. Как правило, люди подбирают картины под расцветку обоев у себя дома или в офисе, смысл и сюжет мало кого интересует.

— Но, по-моему, у вас картины как раз со смыслом, — возразил Евгений, выбравший место по соседству с Вячеславом именно потому, что его полотна отличал несвойственный уличной живописи мифический символизм.

— Скажем так, кого интересует смысл, у того обычно не бывает денег. Вообще-то я здесь не ради продажи стою.

— А ради чего?

— В основном ради общения. На ярмарку приходят мои друзья и даже преподаватели. Видишь того старика? — Вячеслав покрутил головой в сторону пожилого художника на другой стороне аллеи. — Когда-то Геннадий Иванович был самым востребованным художником в городе. Рисовал плакаты к праздникам и монументальные полотна. По его эскизам создавали мозаики и скульптурные композиции для зданий соцкультбыта. Он иллюстрировал книги, которые расходились стотысячными тиражами. Чем он только ни занимался! Потом вдруг наступила перестройка — и он тоже перестроился, стал главным критиком соцреализма. Я тогда был его студентом, помню, как на одной из лекций он признался, что всю жизнь мечтал быть сюрреалистом, как Магритт, Кей Сэйдж. Представляешь?

— И что ему мешало?

— Он во всем обвинял советский режим, диктовавший ему, что и как рисовать, чтобы не остаться без куска хлеба. В начале девяностых он носил на руках либеральных политиков, разваливших Союз, потом быстро выяснилось, что разграбленной стране нет никакого дела до искусства. Уехал в Берлин, прожил там пару лет и вернулся обратно. В Европе ведь и без него художников хватает. Как видишь, теперь Геннадий Иванович занимается лубочной живописью, а когда выпьет, начинает вспоминать советские времена, когда у него отбоя не было от больших заказов.

— Получается, сейчас ему тоже «режим» мешает? — усмехнулся Евгений. — Может, проблема все-таки в нем самом. Всегда есть что-то, что мешает. Воздух мешает разгоняться атлету, но он бежит и продолжает дышать благодаря воздуху, который мешает ему разгоняться.

— Вот-вот, — покачал головой Вячеслав. — Мне жаль таких художников-конформистов, хотя, ты знаешь, рано или поздно любой профессиональный художник становится приспособленцем того или иного жанра, стиля, направления. Особенно, когда приходит популярность, и от тебя начинают чего-то ожидать, либо когда художник сам начинает ожидать от себя безупречных образов. Для нас это самая опасная штука...

— Почему? — вырвался вопрос у Евгения.

— Может показаться, что тебе чего-то не хватает. Новых эмоций, наблюдений, более сильных впечатлений, именно так сходят с ума и рушатся судьбы. Но для настоящего творчества нужны не новые впечатления, а очищение от всего того, что загрязняет наше восприятие. Нужен просто чистый холст, тишина, песок нехоженого дикого пляжа.

В словах художника сквозило что-то выстраданное, о чем он не хотел вспоминать, тем более, рассказывать, и Евгений решил его поддержать:

— От избытка впечатлений сознание запутывается точно так же, как от их недостатка. Темной ночью мы видим свет от далеких звезд, а в яркий солнечный день не видно ни одной звезды, и даже пламя свечи почти незаметно. Есть такой психофизиологический закон Вебера-Фехнера, если внешние раздражения возрастают в геометрической прогрессии, ощущения от них изменяются в арифметической.

— Да, я читал где-то об этом. В какой-то момент для получения новых впечатлений начинают требоваться раздражения, разрушающие нервную систему человека и дальше общественную, — добавил Вячеслав. — Ты не читал «Игру в бисер» Германа Гессе? Там он приводит подобный пример из истории музыки. Оказывается, еще древнекитайские поэты заметили, что если музыка деградирует, это верный признак приближающейся гибели страны и общественного уклада. Поразительно, правда? Музыкальные тона могут разрушать целые государства.

— Либо создавать, только это сложнее.

— Ты случайно не психолог?

— Нет, просто разные книжки читаю. Правда, до Германа Гессе пока не добрался.

— Отличный писатель, рекомендую. Кстати, он тоже увлекался индийской философией, хотел познакомить народы Европы с восточной мудростью накануне войны. Из этой затеи, конечно же, ничего не вышло, — Вячеслав неожиданно прервался, о чем-то вспомнив. — Слушай, я скоро сворачиваться буду. Намечается посиделка в кофейне «Цэ квадрат», если хочешь, поехали со мной.

— «Цэ квадрат»? — улыбнулся Евгений. — Как скорость света в квадрате?

— Вообще-то от названия одной картины, изображающей доказательство теоремы Пифагора: «А квадрат плюс Бэ квадрат равно Цэ квадрат», — объяснил Вячеслав. — Но, думаю, скорость света в ней тоже подразумевалась.

Постояв еще минут пятнадцать-двадцать, Вячеслав набрал чей-то номер, о чем-то переговорил по телефону и стал снимать картины с раскладного витража. И надо же такому случиться — в это самое время возле работы Евгения задержалась девушка в длинном бежевом пальто. Она спросила, сколько стоит картина, однако за разговором с Вячеславом Евгений так и не придумал цену, и в ответ только пожал плечами. Выглядело это довольно странно, даже как-то комично. Недоуменно на него взглянув, девушка прошла дальше.

— Даже если бы ты назвал цену, она бы вряд ли купила, — прошептал Вячеслав.

— Постойте! — Евгений вложил картину в бумажный пакет и догнал девушку. — Если картина вам понравилась, разрешите подарить вам ее на память. Я все равно в ценах не разбираюсь.

— Спасибо, это так необычно, — еще больше удивившись, произнесла девушка.

Евгений тоже не ожидал, что на морозном воздухе кто-то остановится и обратит на его картину внимание. Тем не менее, в действительности он пришел сюда именно за этим. Он не думал о том, как продать картину, ему хотелось в чем-то убедиться, и поведение девушки, несмотря на всю кажущуюся нелепость ситуации, полностью совпало с его желанием, которое он осознал лишь сейчас. Он испытал какую-то непередаваемую детскую радость, как будто подарил не картину, а само время и жизнь, и последовательность неких действий, которые ни с кем больше не повторятся. В этой радости не было ничего материального, ничего от мира сего, где люди радовались лишь тогда, когда могли что-либо продать или купить.

— Правильно сделал! Даже завидую тебе почему-то, — признался Вячеслав. — Ну, так что? Мы едем в кофейню или нет, а то за мной уже приехали.

На обочине дороги стоял внедорожник с затемненными окнами, в багажник которого Вячеслав по-хозяйски составил полотна. Евгений подумал, что этот большой сверкающий автомобиль как-то не сочетался с образом художника в стареньком свитере и китайском пуховике, который торгует картинами на ярмарке. Забравшись в кожаный салон, он увидал за рулем эффектную даму в стрекозиных очках. Она завела машину, когда Вячеслав сел на переднее сиденье, и поехала, не произнося ни слова. Скорее всего, она не одобряла того, что с ними едет какой-то незнакомый человек. Евгений почувствовал себя неловко, и это чувство только усилилось, когда автомобиль остановился возле кофейни.

— Кто к нам пожаловал! — широко распростер руки Вячеслав, подходя к респектабельно одетому посетителю, сидевшему в кафе. — Давно тебя не было видно. Опять в Тунис летал?

— Нет, слишком много дел накопилось, — коротко ответил посетитель, боковым зрением изучая Евгения, стоявшего рядом с Вячеславом.

Респектабельный посетитель обладал тем типом мужского лица, который с возрастом не тускнел и не увядал, а наоборот, раскрывал со временем какие-то редкие черты и особенности, которых лица этого типа бывают лишены в молодости; должно быть, в годы юности он смахивал на первооткрывателя космических высот Юрия Гагарина, а сейчас походил то ли на всегда внимательного к своей игре Энтони Хопкинса, то ли на обаятельного Эда Харриса, то ли на обоих актеров сразу в одном лице.

— Дела, дела… — неохотно повторил Вячеслав, присаживаясь за столик. — Кстати, хочу тебе представить, это Евгений. Евгений, это Константин Анатольевич, для друзей просто Костик, филолог, писатель, библиофил, наш человек одним словом. Или был им, пока не стал коммерческим директором.

Вячеслав размашистым жестом пригласил присаживаться. Евгений сел за столик и осмотрелся. Возле барной стойки действительно висела картина с тремя узорочными квадратами. Под оранжевым квадратом располагался красный квадрат, который был в четыре раза больше оранжевого, а поверх этих двух квадратов, словно пританцовывая на вершине угла, стоял большущий такой, как бы полупрозрачный бирюзово-сине-фиолетовый квадратище, в центре которого виднелось математическое обозначение «с²», выведенное декоративным средневековым шрифтом. Была в этом какая-то аллюзия или, вернее, пародия на Казимира Малевича с его черным квадратом, поскольку жизнерадостные цвета на картине создавали совсем другое, игривое настроение и содержали в себе не пустое «ничто», а нечто вполне содержательное и осязаемо аппетитное.

— А вот и наша очаровательная Окси, — прокомментировал Вячеслав появление в зале девушки, задержавшейся в гардеробной. — Оксана, это Евгений. Встретил его на ярмарке, поэтому не могу ничего про него сказать, но парень вроде неглупый. Представлять Костика, полагаю, тебе не нужно.

Девушка медленно и пластично опустилась в плетеное ротанговое кресло напротив Евгения, чем сразу же вогнала его в краску. Теперь на ней не было солнцезащитных очков, и он угадал в очертаниях ее лица и стройной фигуры под малюровым пончо облик мифической героини, изображенной на одном из полотен Вячеслава. Заметив его смущение, она догадалась, в чем дело:

— Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не брал с собой эту картину? — прошипела Оксана в ухо Вячеславу. — Ты вообще хоть раз задумывался, что я чувствую при общении с твоими друзьями?

— На самом деле ей нравится позировать, — откинувшись на спинку кресла, произнес Вячеслав. — К тому же она сама художница. Кстати, как тебе картина? Это ее работа.

Вячеслав обратился к Женичу, имея в виду картину «Цэ квадрат».

— Похоже на какой-то розыгрыш, как у Малевича, — попытался на ходу причесать сбивчивые мысли Евгений. — Но потом начинаешь задумываться…

— Над чем? — дунув на свисавшую со лба прядь волос, спросила Оксана.

— Над тем, какую роль в познании сыграла теорема о сумме квадратов и что может скрываться за этим символом.

— Например? Что именно? — дерзко приподняла она подбородок.

— Плутарх писал, что последователи Пифагора и древние египтяне рассматривали квадрат как выражение божественной любви, — предложил свой вариант Константин Анатольевич, очевидно, не слишком веря или совсем не веря тому, что говорит.

— Ну вот, опять про любовь, — разочарованно вздохнула она. — Почему квадрат не может быть просто квадратом? Зачем пытаться видеть сложное там, где все очень просто?

— На проверку простые вещи чаще всего оказываются самыми сложными, — с иронией заметил Вячеслав. — Один квадрат плюс два квадрат равно пять квадрат, а корень квадратный из пяти плюс-минус один, разделить на два равно божественной пропорции.

— Они собираются здесь, чтобы преодолеть интеллектуальное пресыщение, — вдруг объяснила Оксана суть посиделки. — Что-то типа клуба анонимных алкоголиков, только для ненормальных людей, увлеченных творчеством.

— Окси, ты мне сейчас напомнила Магу Хулио Кортасара.

— Слава богу, я не читаю твоих чудовищно неприличных книжек.

— Как раз поэтому ты мне ее и напомнила, — сказал художник.

— Думаешь, это умно? Никогда не сравнивай меня с другой девушкой.

— Даже с придуманной и несуществующей?

— Тем более с придуманной и несуществующей девушкой, никогда не делай этого.

— Она сегодня не в духе, — виновато усмехнувшись, приподнял бровь Вячеслав.

— А ты что думаешь о любви? Она существует? — спросила Оксана у Женича.

— Трудно сказать. Возможно, все так же запутано, как в этой картине. Математики используют выражение «квадратный корень из пяти», совершенно не задумываясь, есть ли в нем смысл. Таким же образом люди говорят о любви, не зная, что это такое — иллюзия или реальность.

— На самом деле каждому образованному человеку известно, что иррациональное число — это арифметический корень, который можно искать бесконечно, и он никогда не найдется, поскольку числа, в полной мере удовлетворяющего условиям поиска, не существует, — произнес Константин серьезным тоном университетского преподавателя.

— Получается, любви тоже не существует, — насмешливо резюмировала Окси, убеждаясь в правоте какой-то своей женской теории или, может быть, не своей и не женской, а вычитанной в каких-нибудь «житейских правилах» и «мудрых советах», которыми нашпигованы социальные сети.

— Можешь сколько угодно это отрицать, но я-то знаю, что ты меня любишь, — шутливо возразил Вячеслав. — Или мои деньги… ну, или меня и мои деньги.

— Любовь, действительно, иррациональна, — продолжал Константин. — Сперва не знаешь, как без нее жить, потом не знаешь, как жить вместе с нею. Вот такой структурализм де Соссюра.

— Евгений? — Вячеслав перевел взгляд на Женича, ожидая от него ответа, как будто между ним и Константином Анатольевичем завязался философский диспут.

— По правде говоря, все эти «на самом деле» в математике мало что значат, все зависит от того, в какой арифметике выполняется поиск.

— Ну, как? — оценивающе спросил Вячеслав. — Есть в нем что-то такое, да?

Филолог скрестил на груди руки и с удовольствием расхохотался.

— Знаешь, Славик, что я на это скажу? — вздрагивал он от хохота. — Не обижайся, Евгений, но эту милую глупость даже как-то глупо опровергать.

— Пусть продолжает, — прервала его хохот Оксана, поставив изящные локотки на скатерть и прислонивши кулачки к щекам.

— Да что тут продолжать?! Предлагаю оставить эту тему и поговорить о чем-нибудь другом. В следующий раз Евгений принесет нам собственный учебник арифметики, и мы обязательно найдем в нем квадратный корень из пяти. Договорились?

— А что если один такой корень уже найден? — невозмутимо сообщил Женич. — Математики ищут несуществующий «с²», площадь которого должна без остатка делиться на пять малых квадратов. Но такого «квадрата» не существует ни геометрически, ни арифметически, ни, тем более, физически. К примеру, нельзя взять пять квадратов по 1600 квадратных единиц каждый и составить из них квадрат с площадью в 8000 квадратных единиц.

— И какой «с²», по-твоему, существует? — спросил у него Константин Анатольевич, полагая, что Евгений пытается его каким-то образом одурачить.

— Квадрат со стороной в 89 единиц и с площадью в 7921 квадратную единицу. Ему не хватает 79 единиц до 8000, но в арифметике дробей период можно задать вычитанием либо прибавлением единицы. Прибавив единицу к числу 79, мы получим 80 единиц, которые разбиваются на 8000 более мелких квадратных единиц и весь процесс воспроизводится.

— То есть, если надо составить квадрат из 8000 квадратных метров, ты предлагаешь составить квадрат чуть меньших размеров, а к остатку 79 прибавить квадратный метр. Но тогда общая площадь фигуры составит 8001 квадратный метр. Из такой арифметики следует, что нас постоянно обсчитывают. Откуда у тебя берется дополнительный квадратный метр? — усмехнулся Константин, довольный тем, что нашел некий подвох.

— А откуда берется толщина линии, когда мы изображаем квадрат? Откуда появляется и куда исчезает разрядная единица в дробной части, когда мы записываем тождество 8 равно 7 целых и (9) в периоде? Математики думают, что можно построить квадрат с помощью линии, не имеющей толщины, но это иллюзия, вызванная пренебрежением к реальности, где любая линия имеет свою толщину, где любой луч имеет свою частоту и длину волны.

— Я не силен в математике, — присоединился к обсуждению Вячеслав. — Но могу вам сказать как художник. Если взять кисть без толщины и нарисовать квадрат линиями без толщины, такой квадрат никто из нас не увидит.

— Ничего не понимаю в ваших вычислениях, но это очень напоминает сказку про голого короля, вам не кажется? — легкомысленно обронила Окси.

Своей репликой она, видимо, окончательно разоружила Константина Анатольевича, который примирительно развел ладони в стороны. Евгений был сражен этим сравнением не меньше, к своему стыду он не читал сказок про голых королей. Но он, разумеется, знал в общих чертах, о чем шла речь, и был уверен, что аналогию Оксаны мог бы по достоинству оценить сам Герман Вейль.

— Если математика и вправду царица всех наук, то практически вся история математики — сказка про голую королеву, которая заказывает то один, то другой роскошный наряд у портных-мошенников, — поправил он образ короля на свой лад. — В ХХ веке голландский математик Лейтзен Брауэр даже объяснил, почему королева наук ходит голой. Само по себе выполнение портными неких операций еще не является доказательством существования действительно «сшитого платья». Несмотря на это, математики по-прежнему дружно нахваливают несуществующие наряды королевы.

— Может быть, им просто нравится смотреть на свою голую королеву? — захохотала Окси.

— Конечно, это лучше, чем одежда, сшитая из заплат и не по размеру, — усмехнулся Евгений. — Когда репутация королевы никого не заботит, она может ходить и нагишом. Это раньше математику связывали с чем-то божественным, теперь считается, что это лишь продукт человеческого интеллекта, удовлетворяющий наши потребности. Не бог создал человека, а человеческий интеллект придумал бога по своему подобию и для своих потребностей, вот что, по сути, утверждается. Это не проблема только математики или науки, это общее свойство всей культуры, где забыто само понятие о чести. Зачем шить наряд для королевы, если можно его сымитировать и получить за это те же самые деньги?

— М-да, признаться, после «Нимфы и кентавра» Хьюго Жилле, после восхитительно парящей над морем «Афродиты» Хосе Росвельта и спящей Галы, которая, похоже, не спит по-настоящему, а только прикидывается спящей, я думал, мы обсудили обнаженную натуру вдоль и поперек. Но про голую математику мы еще точно не говорили, — закинув ногу на ногу, сказал Вячеслав.

— Наука не в лучшую сторону изменила человека, — задумавшись о чем-то своем, отозвался Константин Анатольевич. — Хотя человек в принципе никогда не меняется к лучшему. Он может только постараться не стать хуже, чем он есть. Знаете, о чем я думаю, когда смотрю на мусорные инсталляции, которые выдают за современное искусство? Какое же счастье, что большую часть жизни я прожил, не зная о том, что писсуары, пластиковые бутылки, презервативы и бревна будут выдавать за произведения искусства.

— Ты считаешь, в этом наука виновата? — Вячеслав собрал пальцы в пучок, словно удерживая в них кисть.

— А что же еще? Что позволяет подогнать индустриальные отходы и мусор под определение произведений искусства? Искусствоведение. А искусствоведение — это наука. Понимаешь, Славик, это не искусство, это наука. Это мы с тобой пытаемся понять, что такое искусство. Ты его даже, черт возьми, создаешь, хотя не являешься ни ученым, ни критиком. Нет, в чем-то Евгений прав. Наше сознание сузили и затолкнули в бутылку перевернутых категорий. Мы продолжаем думать об одном значении искусства, а действует другое, созданное наукой, которое легализует любой искусственный заменитель. В основе всех нынешних сдвигов лежит наука. Возможно, когда-то ученье было светом, но сейчас… Сейчас мы видим, что наука — совсем не то, чем хочет казаться. Нам впендюривают, что мы живем только благодаря науке и для науки, только благодаря инновациям и прочей хренотени, которая якобы делает жизнь людей приятнее и проще. Но научное мировоззрение не делает людей ни лучше, ни благороднее, ни хоть капельку мудрее.

— Прошу заметить, — специально для Евгения пояснил Вячеслав. — И это нам говорит бывший филолог, а ныне коммерческий директор крупнейшего в регионе поставщика услуг связи.

— Да при чем тут это? Стив Джобс сказал бы, наверное, то же самое в частной беседе. Какими бы добрыми и пушистыми намерениями ни прикрывалась наука, она делает людей примитивными и единообразно тупыми. Это же невероятно выгодно, а с научной точки зрения рационально только то, что приносит выгоду. А что приносит наибольшую выгоду? Обман! И он не перестает быть обманом от того, что другие не в состоянии его распознать.

— Как в Замятинской антиутопии «Мы»? — спросила Оксана.

— Окси, тебя тоже пугали в школе этой книжкой? — удивился Вячеслав.

— В университете вообще-то, — снисходительно уточнила она.

— Именно так, — согласился Константин. — Это не про советских людей и даже не про фашизм, с которым они боролись побольше некоторых. Я же в деревне вырос, и мне не надо рассказывать, как все было на самом деле. Это про науку в чистом виде, без полутонов и градаций. Наука сулит человеку свободу от тяжелого труда, болезней и даже от земного притяжения, а на деле стремится к формализации всех процессов, языка и мышления. Наука и тоталитаризм методологически взаимосвязаны, у них общие фундаментальные цели, хотя текущие задачи могут разниться. Лично для меня «Дорога к рабству» фон Хайека — не более чем еще одна дорога к рабству, но, безусловно, более широкая и рафинированная, чем «Майн капф» Гитлера или «Капитал» Маркса. Высказывание Бенджамина Франклина, которое по глупости своей цитируют либералы: «Кто отказывается от свободы ради временной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности», — такой же призыв к порабощению и уничтожению стран и народов, вплоть до отдельных семейств, как призывы нацистов убивать славян, цыган и евреев на основе расовой теории. Потому что вообще любой союз или группа возникает как гарантия их относительной безопасности, подразумевающая, так или иначе, ограничение свобод другой группы.

Евгений не читал фон Хайека, равно как две другие упомянутые работы, да и желания их читать у него никогда не возникало, но странное название «Дорога к рабству» показалось ему, действительно, весьма двусмысленным.

— Так нам что, следует отказаться от науки? — задал он вопрос Константину.

— Зачем? Мы же не варвары и, в отличие от либералов, не политические дальтоники, которые не видят или делают вид, что не видят разницы между фашизмом и сталинизмом. Нам пока не запретили различать цвета, и нам пока не делают операций по удалению «ненужных» участков мозга, — затронув нижнюю губу, ответил Константин. — Нам разрешено иметь душу, некоторые устаревшие представления, верить в бога, хотя это так ненаучно, правда? Мы пока не Замятинское «Мы», но наука не стоит на месте, в конце концов, есть более «гуманные» способы блокировать ментальные способности человека.

— Послушайте, мы уже будем что-нибудь заказывать? — сгримасничала Окси, уставившись глазами в потолок. — Вы как хотите, а я буду «Мартини» с устрицами. Обожаю устриц. И еще оливки на шпажках, пожалуйста!

Она крикнула стюарду, стоявшему за баром, прямо с места. Евгений для чего-то открыл меню и рассеянно поводил по нему глазами. Он бы предпочел вообще ничего не заказывать, отношения с едой у него складывались чисто утилитарные, но на всякий случай решил, что закажет кофе со сливками.

— С каким соком подавать «Мартини»? — спросил стюард, подойдя к Оксане.

— Давайте с вишневым, — ответила она. — Или нет, давайте лучше с гранатовым, если есть.

— Всем привет! Оксанчик, привет, дорогая!

Совершенно из ниоткуда к ним присоединился еще один посетитель. Евгений не заметил, как он вошел в кафе, но был ему благодарен за то, что своим появлением он на какое-то время избавил его от необходимости что-то заказывать. Его мозг был занят другим, он пытался переварить те идеи, которые Константин с легкостью вынимал из пыльных запасников и лабиринтообразных подвалов своей памяти.

— Ты не поверишь, мы тут про голых королев рассуждаем, — сказал Вячеслав.

— Да как вы смеете, приматы несчастные? Оксанчик, надеюсь, это они не про тебя? — пошутил незнакомый посетитель, которого уже никто и не думал представлять, полагая почему-то, что его и так все знают, даже Евгений.

— Нет, — усмехнулась Оксана. — Оказывается, весь сыр-бор из-за моей картины. Даже не знаю, мне надо этому радоваться или нет?

Незнакомый мужчина, который почему-то был всем знаком, пощекотал руку Оксаны смешными усами. Он предпочитал носить густую небритость и раскидистые, совершенно немодные усы, которыми, впрочем, умел виртуозно пользоваться, скрывая под ними улыбку, когда становилось смешно, печаль и усталость, когда было грустно.

— Славка, не мне тебя учить, что подлинный художник не обнажает натуру. Он всегда одевает ее цветами, светом, тенью, разумом, своей душой. Без этого не бывает высокого искусства, низкопробное бывает, но художник может оставить себя в неловком положении, если перестанет расти.

— Да у нас о математике разговор зашел, — объяснился с ним Константин. — Теперь я, кажется, сам что-то припоминаю про голландский интуиционизм Брауэра, про Курта Геделя, венский кружок неопозитивистов, хотя мои интересы, Евгений, в несколько другой центрифуге вращались. Когда-то я тоже хотел изменить науку, доказать цифрократам существование метаязыковых систем, без которых любые попытки создать искусственный разум обречены на провал. Но наука безнадежна, она не может существовать в какой-то другой форме. Наука о человеке и сам человек, наука о разуме и сам разум — не одно и то же. Нельзя создать разум средствами науки о разуме. Понятное дело, наука эволюционирует, она может что-то принять, допустим, даже твою арифметику, но она всегда будет присматривать за тем, чтобы у человека не «образовалась душа», иначе это будет уже не наука.

— Костик, а это, между прочим, очень интересно, — усатый посетитель лишь сейчас обнаружил, что Константин общается с незнакомым ему человеком своеобыденной наружности, то есть с Евгением. — Фламандская и голландская живопись тяготели к реалистичности в деталях, к изображению пороков. Венский фантастический реализм расширял смысловые границы классического немецкого идеализма, устремленного к совершенству форм. Переведи все мои познания в живописи на язык математики — и получишь тот же интуиционизм голландцев, математику австрийцев и немцев. Или я ошибаюсь?

— Э-э… — приоткрыл рот Евгений, как будто пробуя на вкус предложенную мысль. — Думаю, да, такой перевод возможен. Гильберт пытался обосновать в математике формально-логический подход, Гедель его расширил и показал неполноту формальных систем, за рамки которых выходит математика, чем, можно сказать, прервал программу Гильберта, а Брауэр обнаружил, что чистая математика и логика не лишены своих человеческих пороков. По роковой случайности Курт Гедель скончался от истощения, у Дэвида Гильберта родился душевнобольной сын, а Брауэр стал мистиком. Но как… как можно объяснить саму возможность такого перевода?

— Освальд Шпенглер предлагал создать для этого новую науку — сравнительную морфологию культур. Он указал на существование в культурном пространстве гомологичных структур, этаких сходств, — потеребив ус, сказал всем знакомый незнакомец. — Вряд ли это что-то проясняет, как ничего не проясняет учение индусов о карме, но именно так Шпенглер открыл гомологию между трагической историей доктора Фауста и ходом развития западной цивилизации, написав свой «Закат Европы». Но Костик нас однажды просветил, что в оригинальном названии нет слова «Европа», так что аутентичный перевод мог бы звучать как «Закат Запада» или даже «Закат страны Заката».

— Кстати, Костик, напомни, как ты тогда перевел «Игру в бисер» Германа Гессе? — спросил Вячеслав. — А то у меня такое чувство сложилось, что я в ней чего-то недопонимаю.

Константин Анатольевич на мгновение ушел в темный лабиринт своей филологической памяти, откуда вынес длинную цепочку из немецких буков:

— «Das Glasperlenspiel», то есть «Игра в искусственный жемчуг», — перевел он. — Возможно, Гессе видел в ней ту же сравнительную морфологию Шпенглера, позволяющую отодвинуть закат Европы. Помните, как Ludi magister описывал игру: «Мы комментируем Пиндара и Гете, но сами стыдимся писать стихи»…

— Однако этот Иозеф Кнехт умирает так нелепо, — тоскливо улыбнулась Окси, сморщив носик.

— Эх, люди, люди, всему вас учить надо, — наигранно раздосадовался усатый незнакомец, помогая Окси управиться с устрицей столовым ножом. — Иозеф Кнехт бросается в озеро, чтобы плыть за воспитанником Титом. Они плывут к восходу солнца, которое взошло где-то там, за темным гребнем скалы. Все это так по-немецки, так по-ницшеански. Но господину Кнехту свобода чужеродна, где бы ни появился господин Кнехт, там появляется несвобода. В этом месте нужно вернуться к посвящению в самом начале книги и прочесть: «Паломникам в страну Востока».

Он побулькал срезанную устрицу в нежной перламутровой жидкости и передал раковину в руки Оксаны.

— Благодарю, — кивнула она, отправляя устрицу в запрокинутый ротик.

— Кушай, кушай, Оксаночнка, тебе полезно, — заботливо сказал незнакомец, который теперь и Евгению начинал кого-то напоминать, как будто он, в самом деле, его знал, может быть, видел в каком-нибудь старом кинофильме.

— Да-а, умели раньше писать книги, — вздохнул Константин Анатольевич, переходя на тембр португальского фадишта, мысленно оставляющего свою возлюбленную где-то по ту сторону океана в прокуренном кабачке Лиссабона. — Справедливости ради должен признать, переводчики тоже без дела не сидели, нечасто, но случалось по выразительности и эклектике переводы бывали лучше текстов на языке оригинала.

— А что за чудо эта «Волшебная гора» Томаса Манна? Говорят, там сейчас Давосский форум собирается, чтобы лечить мировую экономику, — поддразнивал его ностальгию незнакомец, как будто сам не раз отдыхавший в швейцарских горах, причем вместе с самим Томасом Манном. — А как вам «Эликсиры сатаны» Гофмана? Как он обвел вокруг пальца критиков? Как выставил полными идиотами армию психоаналитиков? Двойная двойниковость Медарда, испившего эликсир дьявола, случайность последующих за этим событий — это вам не романтическая мистификация, не жалкая игра либидо, как потом скажет наука. Это то, о чем мы говорим, происходящее со всеми, всегда и везде.

— В том числе с самой наукой, — добавил филолог. — Наука вырастает из мифа, как Афина Паллада из головы Зевса, и если взглянуть на нее со стороны, таким же мифом, в сущности, остается, старательно подчеркивая, что якобы не имеет или почти не имеет с ним кровного родства.

— Знаете, что, — захохотала Окси, отковыривая очередную устрицу от раковины. — Один раз я так увлеклась рисованием, что не заметила, как сходила на кухню и принесла вторую чашку чая, а когда оторвалась от картины, обнаружила рядом сразу две одинаковых чашки с одинаково недопитым чаем. Как думаете, это сюжет? Хорошо, спрошу по-другому. Как думаете, меня кто-нибудь поймет, если это нарисовать?

От истории Оксаны смех прорвал даже стюарда, стойко выносившего до сего времени непонятные для него разговоры, которые велись словно на иностранном языке, и тешившего себя тем, что к такого рода чудаческим беседам у него выработался устойчивый иммунитет.

— Оксаночка, это конгениально, — подхватил незнакомец. — Что же ты с ними сделала?

— В смысле «что сделала»? Потом я взяла две чашки в руки и вылила из них чай в раковину, сразу из обеих, при этом такое странное ощущение возникло. Понимаете?

— У меня было что-то подобное, — поддержал ее Евгений. — Ощущение как у безумного алхимика. Не понимаешь, что делаешь, почему и для чего это делаешь, но ты что-то делаешь и что-то из этого действия получаешь.

— Точно-точно! — махнула ему рукой Оксана, чуть не поперхнувшись глотком «Мартини».

— Итак, что это? — спросил Вячеслав, задорно оглядывая всех по очереди.

— Я думал, сюрреалисты с этим давно разобрались, — ответил ему Константин. — Разве не они должны были выявить «таинственную связь» разнородных явлений?

— О, нет, «я — сюрреализм», как Иван Сусанин, завел их совсем не туда, куда они хотели попасть, — не согласился незнакомец, незаметно становившийся все более и более знакомым.

— Магический реализм? — навскидку предложил Вячеслав.

— А что здесь такого, почему бы нет? — вмешалась Оксана, посмотрев на него своими красиво округленными глазами.

— Она без ума от Джорджа Андервуда и Дэвида Боуи, — объяснил Вячеслав.

— Андервуд сделал Дэвида похожим на Гора, разве не понятно? Они как братья-близнецы, даже круче, потому что совсем не похожи, — вступилась Оксана за Андервуда и Боуи, отталкивая от себя широко улыбающегося Вячеслава, который, как ей показалось, слишком уж скептически высказался о магическом реализме.

— Ладно, ладно, — степенно поднял руку незнакомец, ухмыляясь в седые усы. — Оксанчик, нам тут еще драки не хватало. Все слова будут правильные, если в них вкладывать правильное значение. Значение! Нам интересно связующее значение слов, символов, событий. Возможно, это и есть мировой дух, который филистерами воспринимается как игра слов, игра в слова, игра без слов.

— Мне на ум приходит «Точка Омега» де Шардена, — представил Константин Анатольевич еще один экстравагантный экспонат из пинакотеки своих обширных познаний. — Тейяр де Шарден в своей книге «Феномен человека» ввел это обозначение, чтобы описать универсальный космический резонанс с «Омега», всеобъемлющую любовь, в которой воедино слиты потенциалы всех психических состояний и всех эволюционных процессов. Он предполагал, что когда наука объединится с религией, мышление человека и в целом все человечество покинет органическую опору в материальном мире. Но, по правде говоря, как определить, не окажется ли такая наукообразная религия всего лишь очередной тоталитарной формой науки? Де Шарден, сам будучи одновременно ученым и членом Ордена иезуитов, не исключал, что в будущем для полного достижения «Точки Омега» придется искусственно изменить человеческое тело и мозг.

— Это уже начинает напоминать Замятинское «Мы», — перебила его Окси, поджав губки.

— В том-то и проблема, если наука вместо цифрового имени присвоит тебе гармонизированную с «Омегой» частоту энцефалограммы, от которой ты будешь испытывать нескончаемое блаженство, едва ли это будет высшее божественное сознание, но это будет «Омега-сознание» науки.

— Очень странно, — припомнил Евгений, — математик Георг Кантор в теории множеств тоже хотел получить всеобъемлющее число «Омега», включающее в себя все ансамбли трансфинитных чисел.

— Насколько мне известно, ему так и не удалось создать «трансфинитный рай», — нахмурив лоб, произнес Константин Анатольевич.

— Да, так его теорию назвал Дэвид Гильберт, — задумчиво подтвердил Женич. — Оказалось, что трансфинитное число «Омега» должно быть больше всех трансфинитных чисел, то есть больше самого трансфинитного числа «Омега».

— Ну, вы даете! Аж душа в пятки уходит, я даже представила огромную такую букву «Омега», которая пытается стать больше самой себя, — поедая со шпажки оливку, призналась Окси.

— Плод с древа познания позволил человеку осознать свое «я», наделил разум свободой выбора, — рассуждал Константин. — Но свобода выбора не избавила разум от ошибок, наука не в состоянии универсальным способом связать свободу выбора и порядок. Поэтому из всех так называемых научных революций возникает хаос, переходящий в тотальный контроль, иного не дано.

— Интуиция? — лаконично предложил Вячеслав.

— Возможно, — кивнул Константин. — Да, пожалуй, это не научный метод — у каждого она своя. Только я бы не стал делать из интуиции фетиш. Знаете, как ученые сделали фетиш из науки, и сейчас портрет Эйнштейна на каждом заборе рисуют.

— Друзья, а вы никогда не задумывались, для чего зебрам полоски? — неожиданно спросил у всех незнакомец, рассчитывая достичь своим вопросом именно такой эффект контрастности, сбивающий с толку. — Мухи! Все дело в мухах цеце. Они быстро размножаются, благодаря вирусам, опасным для высших форм жизни. Из всех животных, обитающих в Африке, мухи цеце не нападают только на зебр. Догадались, почему?

— Полоски отпугивают мух? — задал встречный вопрос Вячеслав, особо не надеясь на то, что в нем содержится отгадка.

— Ну-у, не совсем, — растягивая слова, ответил незнакомец. — Мухи прекрасно понимают, что добыча где-то рядом, прямо перед носом, вот только чередование полос приводит их нервную систему к сбою. Мыслительный аппарат мухи цеце не позволяет определить, какая из полосок является зеброй. За полосками они не видят зебру. Не кажется ли вам, что жадные до знаний ученые уподобляются мухам цеце, которые не видят за символами и буквами того единого значения, той зебры, которую мельком, между строк иногда удается разглядеть художнику.

— В филологии, — Константин Анатольевич сделал паузу, придвинувшись ближе к столу, как будто собираясь о чем-то посекретничать. — Так вот, в филологии аналогичные мысли о творчестве высказывал Владимир Николаевич Топоров, считается, что он был продолжателем теории Леви-Стросса об элементарных структурах родства. Но мне довелось с ним пообщаться в студенческие годы, он уже тогда понимал и предупреждал нас, какая чудовищная химера может вырасти и вырастает на самом деле из этого структурализма…

Константин Анатольевич приложил всю силу своего недюжего интеллекта к изобличению этой «химеры» постструктурализма, прошелся по «грамотеям», которые, видите ли, присвоили себе право решать какие слова могут существовать, а какие нет, распространивших экстерриториальные принципы европейских языков на русский язык, чтобы приучить ставить ударения на первые слоги и, конечно же, всегда говорить правильное «их» вместо неправильного «ихние». Вспоминал на пару с незнакомцем 1970-е годы, ту немыслимую по нынешним временам интеллектуальную атмосферу, когда публикация одной статейки или романа в литературном журнале вызывала скандалы всесоюзных, всепланетарных масштабов. Много отвлекался, рассказывая то про какого-то графа Тагильского из цикла легенд о короле Артуре, то про бесследно исчезнувший в Европе язык гуннов, то про старинный тобольский журнальчик, в котором не было ничего толкового, кроме красиво-загадочного названия «Иртыш, превращающийся в Иппокрену».

Для него язык и литература действительно были миром, многоцветным и разнонаправленным, а мир был живым текстом, который лежал перед ним почти непрочитанным, хотя он умел читать его даже на вымерших языках, он умел читать его по порядку, со случайной страницы, в зеркальном отражении или сразу с конца, отыскивая содержание и уточнения в объемном глоссарии, о существовании которого едва ли кто догадывался. Потягивая кофе маленькими глоточками, Евгений прислушивался к словам, выраставшим из бездонной сокровищницы его памяти, к фрагментам переведенных текстов, которыми он жонглировал, к остроумным ремаркам незнакомца, который собственными глазами видел в Питере более молодую, а по времени создания — более старую, «Джоконду» Леонардо и Салаи. Евгений смеялся вместе с Оксаной и Вячеславом над возникающим в голове сумбурным литературно-художественным коктейлем, как бесшабашные дети хохочут над акробатами, дрессировщиками тигров. И этот разнонаправленный мир, покрытый со всех сторон не то полосками мирно пасущихся зебр, не то строчками умных книжек, обитал рядом с ревущими за окнами кофейни машинами, рядом с толпами ковырявшихся в тротуарных плитках «мирных демонстрантов», рядом со всем этим болезнетворным хаосом, из которого все хотели выбраться, но никто не знал как, не понимал почему.

За окнами кофейни «Цэ квадрат» давно стемнело, а они продолжали сидеть, о чем-то хохотать и судачить на фоне темноты большого города. Со стороны вульгарной вулицы это выглядело, конечно же, очень неприлично, почти оскорбительно, вот так сидеть и судачить за просторными окнами у всех на виду про голых королев, про каких-то Тагильских графов, и уж тем более, про питерских «Джоконд», ведь каждому дураку известно, что голых королев не бывает, как не бывает графов ни в Нижнем, ни в Верхнем Тагиле, как не бывает ни более молодых, ни более старых «Джоконд». Евгений вышел из кафе первым, засунув руки в карманы, он молча дождался остальных. То ли от головокружительных бесед, то ли от прихлынувшей на улице прохлады, Оксана оказалась немного пьяной, хотя в кафе она не подавала никаких признаков опьянения.

— Боже ж мой, хорошо-то как! — высоко поднимая руки, крикнула она.

— Оксанчик, тут ступеньки где-то были, — предостерег ее от необдуманных шагов незнакомец.

— А ну, полезайте все в машину, — скомандовала Окси. — Сейчас я вас всех развезу. Давайте! Быстро, быстро.

— Окси, ты ничего не забыла? «Мартини» и кроссовер — две вещи несовместные! — серьезно сказал Вячеслав, протягивая руку. — Ключи, Окси.

— Ну, ладно,— вздохнула Оксана обреченно и слишком даже трагически, вручая ему ключи от внедорожника. — Ну, не вышел из меня сегодня ямщик, извиняйте, я тогда пешком пойду, как обычный смертный.

— Оксана, только давай без глупостей обойдемся! — попробовал ее образумить Вячеслав. — Времени десятый час. Какие могут быть прогулки?

Но она, не обращая больше ни на кого внимания, закутала голову в шарф-снуд и отправилась гулять по мокрому асфальту, закружившись вокруг себя через несколько шагов. Виновато пожав плечами, Вячеслав сердечно попрощался с усатым незнакомцем, а потом с Константином Анатольевичем, который пошел открывать свою машину на другой стороне дороги.

— Евгений, тебя подвезти? — спросил Вячеслав.

— Нет, спасибо, я тут неподалеку живу, — ответил Женич. — А она как?

Евгений посмотрел на Окси, уходившую невесть куда по тротуару.

— Это бесполезно, — помотал головой Вячеслав. — Я бы ее проводил, конечно, но если она вот так куда-то пошла одна... Слушай, а может, ты ее проводишь, а? Давай, я тебе сейчас адрес напишу.

Вячеслав набросал на стикере адрес с телефоном и передал Женичу.

— И что ей сказать?

— Ничего не говори, — хлопнув Евгения по плечу, сказал Вячеслав. — Просто проводи, чтобы она не вляпалась в какую-нибудь историю.

Женька догнал Оксану, одиноко шагавшую по вечернему городу среди изумительно подсвеченных фасадов, которые горделиво выделялись на фоне больших синеющих туч, подчеркивая архитектурное своеобразие городских коммуникаций, мистическую природу исторических объектов, ютившихся где-то под нагромождениями из стекла и бетона, словно они были такими же крохотными, как все, горожанами со своими истерическими капризами и причудами.

— Он разглядел в тебе что-то, — как бы сама с собой заговорила Оксана, не оборачиваясь к нему и продолжая беззаботно шагать.

— Кто? — не понял Евгений.

— Славка, конечно, — усмехнулась она, поправляя снуд. — Он счастливчик вообще-то, продал какому-то китайскому магнату серию работ за бешеные деньги. Купил студию, два магазина, кофейню открыл. Так и не признается, буржуй, за сколько миллионов картины продал. Прибедняется, одевается как барыга, ходит для чего-то на эту ярмарку.

Оксана расхохоталась над собственными словами. Только сейчас Евгений вспомнил, что он не расплатился в кафе, и стюард никому из них не приносил счета.

— За такие деньжищи мои картины никто не купит, — опустила голову Оксана. — То ли дело полотна Андервуда, в его картинах есть все то, чего не хватает моим.

— Зато в твоих картинах есть то, чего нет у Андервуда, — заметил Евгений.

— Как мило, ты меня утешаешь?

— Нет, я серьезно, — ответил Женич.

— Ты хоть видел его картины?

Евгений задумался, и ему стало смешно. Он, в самом деле, не видел картин Андервуда, а если видел, то не знал, что это картины Андервуда. Поняв это, Оксана над ним расхохоталась. Они проходили по притихшему городу мимо закрытых модных бутиков, мимо зашторенных офисов и салонов красоты, мимо Дома контор, случайно попавшего однажды на обложку юбилейного альбома «The Beatles», и этим, собственно, оправдавшего фриковость своего вырванного из общего контекста существования.

— А как тебе Костик? Я давно его таким не видела, — задумчиво произнесла Оксана. — Он редко вспоминает студенческие годы, но сегодня его понесло.

— Да, это точно.

— Он в меня влюблен, — неожиданно призналась Окси. — Я с ним даже перепихнулась пару раз по пьяни.

— Перепихнулась по пьяни? — поморщился Евгений.

— Это из жалости, у него жена умерла несколько лет назад. С тех пор он окончательно завязал с наукой, — попыталась оправдаться Окси, скорее сама перед собой, чем перед Женькой. — Мне кажется, я совсем отупела от этого города, от вечеринок, от этих снобов, живущих ради лайков в соцсетях. Ты не представляешь, сколько боли я Славке причинила, а он, дурак такой, все равно меня любит.

Они свернули с улицы в сторону Набережной и пошли прямо к подземному переходу — к тому самому месту, где Женька когда-то встретился взглядом со своей лотосоокой богиней, которая затем растворилась у выхода, исчезла на границе света и тени в ярких весенних лучах своего самого нежного и чувственного расцвета. Было так странно оказаться здесь снова, у этого перехода. Будто вся его жизнь оказалась лишь треком, записанным на ленту Мебиуса, этаким алхимическим уроборосом, вышедшим из этого перехода и в него же теперь возвращавшимся, только уже с другой стороны.

— А ты его любишь? — спросил он.

— Наверное, да,— простодушно ответила Оксана. — Ты знаешь, я обожаю его руки, особенно когда от них исходит аромат красок, когда они рисуют мое тело, а потом те же руки прикасаются ко мне, это заводит, это реально сводит с ума! Понимаешь?

— По крайней мере, пытаюсь, — улыбнулся Женька.

— Слушай, а какая музыка тебе нравится, если не секрет? — поинтересовалась Оксана, когда они зашли под своды подземного перехода, расписанные разноцветными граффити, стихами и песнями разных лет. — Просто я такое открытие для себя сделала, что человека можно узнать через музыку, которая ему нравится.

— Ну, когда-то нравилась группа «Нирвана», — сказал Евгений первое, что пришло в голову. — Не все их песни, конечно, но многие.

— «Нирвана»? — удивленно распахнула глаза Оксана, заглянув ему в лицо. — Они же сделали самый потрясающий ремейк на песню Дэвида Боуи «The Man who sold the World».

— Не-ет, не может быть, — усмехнулся Евгений. — Скорее всего, это Дэвид Боуи сделал ремейк на песню Кобэйна.

— Да ты что? Я тебе сейчас докажу, — она высунула свой телефон, полистав на экране список музыкальных треков. — Вот послушай, я сама сегодня все утро эту песню слушала.

Евгений узнал скользящие аккорды, которые Курт Кобэйн сделал более выразительными, тогда как у Боуи они звучали мелодичнее, но это, несомненно, были те же самые аккорды «Человека, который продал мир». Он впервые слышал оригинальное звучание Боуи, поднимаясь по ступенькам подземного перехода. Окси знала текст наизусть и напевала слова вместе с Дэвидом, прикрывая ресницы и совершая головой забавные движения:

— О, ноу, но ми! Ай нэвэ-э лост контрол…

Она легко взбежала по ступенькам и стала плавно танцевать наверху, подняв руку с телефоном, из которого раздавался психоделически мерцающий голос Боуи. Потом она включила песню еще и еще, продолжая танцевать, повторяя вновь и вновь свои плавные движения. Евгений смотрел, как она танцует, не понимая, что с ней происходит, но в ее движениях странным образом выражался загадочный смысл этой песни. Она спорила, говорила, что на самом деле все не так, что Дэвид Боуи хотел сказать совсем другое. Они долго шагали по Набережной вдоль длинной полосы с черной водой, в которой плавали огни мегаполиса. Нет, они не пытались друг друга согреть, как пишут в женских романах, не целовались и даже не держались за руки. Они просто гуляли по ночному городу, словно далекие друзья или подруги, ведь если бывают близкие друзья или подруги, то уж наверняка должны быть и далекие. Евгений так и не спросил у нее, кем был усатый незнакомец, сидевший с ними в кафе, хотя он действительно был каким-то известным человеком, но в ту нереально магическую ночь это было совсем не так важно.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы