Если душа в человеке жива… (часть 3)

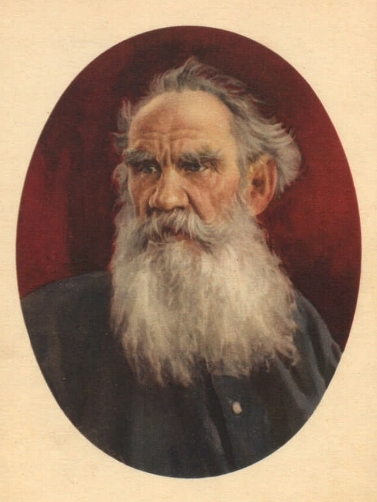

(В год 195-летия Л.Н. Толстого)

С. Бондар Лев Николаевич Толстой

И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными

(Ин. 8: 32).

Часть 3

Держать народ в полном повиновении, во мраке невежества и суеверий, прикрываясь Божьим именем, – в этом должностные обязанности главы святейшего Синода безбожника Топорова: «Топоров, как и все люди, лишённые основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришёл в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.

Так же как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтоб их варили живыми, он вполне был убеждён, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, – думал и говорил, что народ любит быть суеверным. <…> народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия.

Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись, употребляют свой свет не на то, на что они должны бы употреблять его, – на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нём» (XIII, 306).

Нехлюдов во время встречи с этим «инквизитором» недоумевает: «За что же эти люди страдали? <…> Но каким же образом во имя религии нарушаются самые первые требования добра – разлучаются семьи…» (XIII, 308)

Ханжа и лицемер Топоров мучения народа цинично объясняет «с государственной точки зрения» «интересами народами»: «Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны, что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющееся теперь излишнее равнодушие к ним. <…> С точки зрения частного человека, это может представляться так, – сказал он, – но с государственной точки зрения представляется несколько иное» (XIII, 308).

Главному герою со всей очевидностью открылось «такое простое и ужасное объяснение» всей той вопиющей несправедливости, что творилась от имени государства и официальной церкви: «Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззакония, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа. <…> для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего, – устранялись посредством наказания десять безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного. <…> все те слова о справедливости, добре, законе, вере, Боге и т. п. были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость» (XIII, 309).

«Совершаемое для утешения в назидания заблудших братьев» (XIII, 143) воскресное богослужение в острожной церкви Толстой во всех подробностях описывает как «кощунство» и «насмешку», антихристианское попрание евангельских заповедей Христа: «И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что Тот самый Иисус, имя Которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя Его, запретил именно всё то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определённым образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришёл разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучить, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что Он пришёл выпустить пленённых на свободу. Никому из присутствующих не приходило в голову того, что всё, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над Тем самым Христом, именем Которого всё это делалось» (XIII, 143–144).

Христос предупреждал: «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” – войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? <…> И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7: 20–23).

Безбожное состояние человека и общества ведёт их к безумию, духовно-нравственной и физической гибели. Писатель в своём дневнике утверждал: «Жестокий, зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни неизбежно приводит к признанию сумасшедшим себя или всего мира» (53, 129). Точно так же после всего пережитого размышляет Нехлюдов, последовавший за Катюшей в сибирскую каторгу: «В воображении его восстали эти запертые в заражённом воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями, вспоминался странный, обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим, и среди трупов прекрасное мёртвое восковое лицо в озлоблении умершего Крыльцова. И прежний вопрос о том, он ли, Нехлюдов, сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие всё это, с новой силой восстал перед ним и требовал ответа» (XIII, 453).

Многие острокритические толстовские произведения не были допущены к печати в России. Однако они широко расходились в списках по всей стране. Людей, несущих недозволенное цензурой честное слово великого русского писателя, власти подвергали преследованию, арестам. Так, показателен случай с арестом студента Московского университета, филолога М.А. Новосёлова, распространявшего вместе с единомышленниками запрещённую толстовскую статью «Николай Палкин» (1887).

Статья была написана под впечатлением от рассказа 95-летнего бывшего солдата об истязаниях в армии во время царствования Николая I (Николая Павловича). Он был прозван Николаем Палкиным за введение в армии наказания шпицрутенами: провинившегося проводили сквозь строй и забивали палками – часто до смерти. Впоследствии Толстой создал на эту тему свой знаменитый потрясающий рассказ «После бала» (1903), в котором призывал отказаться от любой, какой бы то ни было службы таким безбожным, бесчеловечным властям – извергам и палачам.

Статья «Николай Палкин» завершается размышлением на тему евангельской заповеди Христа «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22: 21): «Если бы люди верили Богу, то они не могли бы не признавать этой первой обязанности к Нему, исполнять то, что Он написал в их сердце, то есть жалеть, любить, не убивать, не мучить своих братьев. И тогда слова: кесарево кесарю, а Божье Богу имели бы для них значение» (XVII, 227).

Цари земные в их безудержной алчности забирают у своих подданных всё до последнего. У человека отнимается не только материальное, но и духовное – коверкается и уродуется святыня его души: «Царю или кому ещё всё, что хочешь, но только не Божие. Нужны кесарю мои деньги – бери; мой дом, мои труды – бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь – бери; всё это не Божие. <…> Но мы дошли до того, что слова: “Богу Божие” – для нас означают то, что Богу отдавать копеечные свечи, молебны, слова – вообще всё, что никому, тем более Богу, не нужно, а всё остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, отдавать кесарю!» (XVII, 227).

Узнав об аресте Новосёлова, Толстой лично явился к начальнику московского жандармского управления генералу Слёзкину с требованием освободить студента и обратить преследование не на распространителей, а на автора статьи. Жандармский генерал ответил Толстому: «Граф! Слава Ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли её вместить» [1].

Вскоре Новосёлов был выпущен из заточения, но оставлен под надзором полиции. Полицейский департамент направил жандармскому генералу Слёзкину предписание о том, что «никаких следственных действий» в отношении Толстого «принимать не следует» (XVII, 282).

Несмотря на то, что обличительный накал в художественных и публицистических произведениях Толстого с годами только возрастал, власти опасались применять ко всемирно известному писателю, автору романов «Война и мир» (1869), «Анна Каренина» (1877), «Воскресение» (1899) репрессивные меры. Московский генерал-губернатор В.А. Долгоруков сообщал министру внутренних дел о Толстом: «думаю, помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера, принятая относительно графа Л. Толстого, окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения» [2].

Но власти церковные не могли простить Толстому нападок на официальную церковь и учинили над ним свою расправу. В 1886 году духовное ведомство всерьёз обсуждало вопрос о том, чтобы заточить писателя для «исправления» в Суздальский монастырь. В начале 1890-х годов в Синоде вырабатывалось постановление об отлучении Толстого от Церкви. Однако сразу осуществить это намерение церковники не решались. Обер-прокурор Синода Победоносцев был особенно озлоблен после выхода в свет романа «Воскресение», в котором узнал самого себя в образе Топорова.

20–22 февраля 1901 года было издано, 24 февраля опубликовано в «Церковных ведомостях» и затем перепечатано всеми газетами «Определение Св. Синода», в котором Толстого фактически отлучали от Православной Церкви. Однако говорилось об этом не прямо, а по-иезуитски коварно, завуалировано. Слово «отлучение» было заменено измышленной формулировкой «самоотторжение»: «Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею» [3].

Этот синодальный акт вызвал настоящую бурю возмущения в России и за рубежом. Тысячи людей выражали свою поддержку «величайшему и благороднейшему писателю нашего времени» (XVII, 279), солидарность с ним, осуждали политиканство, интриги, недостойную мышиную возню церковников вокруг Толстого.

Так, например, рабочие Мальцевского стекольного завода на глыбе зелёного стекла выгравировали крупными золотыми буквами: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают Вас как хотят и от чего хотят фарисеи – первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим великим, дорогим, любимым» (XVII, 279).

Фарисеи напоминали лилипутов, стремящихся опутать великана своими липкими паутинными нитями, пытающихся заглушить его честный мощный голос своим нечестивым писком. Задача высшего духовенства состояла не столько в том, чтобы «образумить» Толстого, сколько дискредитировать писателя – заступника за измученный народ – в глазах самого же этого народа и помешать широкому распространению толстовских идей. Некоторые поверили синодальному определению и обвинили Толстого в «безбожии».

Писатель, вначале с полным безразличием воспринявший документ Синода, поскольку считал его органом, не имеющим никакого отношения к христианской вере, спустя месяц выступил с пространным «Ответом на определение Синода от 20–22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма» (1901), чтобы прояснить свою религиозную позицию – прежде всего тем, кто был введён в заблуждение Синодом: определение «представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нём заключаются заведомо несправедливые и клонящиеся к моему вреду утверждения.

Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать, в людях непросвещённых и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. “Теперь ты предан анафеме и пойдёшь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый чёрт... проклят будь”, – пишет один» (XVII, 200). Писатель разъяснял таким людям: «То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему <…> весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении <…> И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах – учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы» (XVII, 201–204).

Властителям же земным в лице министра юстиции и министра внутренних дел Толстой подтверждал: «я вперёд заявляю, что буду продолжать до самой смерти делать то дело, которое правительство считает преступлением, а я считаю своей священной перед Богом обязанностью» [4].

Толстой не отрекался от своих взглядов, сохранял верность своим принципам и убеждениям: «во имя того Бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать её всем людям» (XVII, 205). Писатель служил Богу и Истине – по апостольским заповедям: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово Истины» (2 Тим. 2: 15); «в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим.12:11).

Толстой призывал к духовно-нравственному обновлению человека и мира; свято верил, что если душа в человеке жива, то «живой человек всегда может родиться, семя прорасти» (53, 192). В философском трактате «О жизни» (1888) развивается толстовское учение о жизни истинной: «истинная жизнь всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, когда жизнь эта обнаруживается» (XVII, 40). В дневнике Толстой записал: «жить для себя одного нельзя. Это смерть» (50, 195). Истинная жизнь – в любви к Богу и ближнему. Такая любовь способна победить индивидуальное и социальное зло, истинная жизнь должна восторжествовать над смертью в Воскресении. Именно в этом вершинный смысл последнего романа Толстого.

В дни весеннего пробуждения и близящегося обновления природы, 22 марта 1897 года, в письме крестьянскому писателю С.Т. Семёнову Лев Николаевич Толстой оставил замечательный завет, адресованный и всем нам. Это неугасимое стремление к свету, к возрождению новой жизни в Истине, которое перекликается с вешней увертюрой к роману «Воскресение»: «Уж как крепок лёд и как скрыта земля снегом, а придёт весна, и всё рушится. Так и тот, застывший, как будто и не движущийся строй жизни, который сковал нас. Но это только кажется. Я вижу уже, как он стал внутренне слаб, и лучам солнца, и всем нам, по мере ясности отражающим эти лучи, надо не уставать отражать их и не унывать. Я так больше радуюсь, чем унываю. Делайте то же и вы» (XIX, 396).

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы