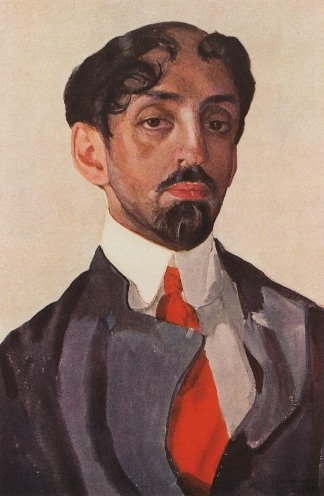

Первый постмодернист (О Михаиле Кузмине)

До сих пор не перестают идти дискуссии о том, что такое постмодернизм. Многие теоретики постмодернизма уже умерли. Но само это течение существует, и суть его не в том, что оно является некоей идеологической догмой, а в том, что постмодернисты в своих сочинениях собирают всевозможные предания, сказки – всё это выглядит как мозаика. Это одновременно и интересно, и смешно, а возможно, и грустно. В таком жанре пишет Виктор Пелевин, а до него – известный итальянский писатель Умберто Эко. Так в его романе «Баудолино» «...Мифы из еврейского и христианского предания, легендарные фигуры, вкладыши, люди с ушами размером со слона, сатиры и евнухи населяют этот мир и переносят массу знаний и повествовательного искусства. Таким образом, Гипатия, существо наполовину женщина, наполовину коза, даёт Баудолино и читателю введение в философию Платона, а самые разные саги философствуют о познании», – пишет о нём один из критиков[1]. Но это всё не первично, как ни странно это признать. Создаётся впечатление, что этот сюжет Умберто Эко позаимствовал из творчества Михаила Кузмина. Возможно, я преувеличиваю, и У. Эко не был знаком с творчеством М. Кузмина, но все эти путешествия изложены Михаилом Кузминым за 50-60 лет до У. Эко. Например, роман «Подвиги великого Александра» (1910 год) посвящён псевдо-путешествиям Александра Македонского по разным странам Азии. § 40. «Там, велев привязать к канатам стеклянный сосуд и к тонкой верёвке серебряный колокольчик, король велел подвести найденную девушку. Она была мала и смугла, испуганно озиралась и звалась Хадиджа. Родители, доктор и жрец, клялись, что она девственница. Александр сказал ей: “Держи этот канат; покуда ты чиста, – сосуд не потонет. Когда я позвоню, тащите верёвки из воды». И вошедший в яйцо стал опускаться в пучину. Зеленоватый полусвет, видимый сквозь светлые стёкла, окружил царя; рыбы стрелой умчались в глубину навстречу Александру, и большие чудовища медленно перебирались с места на место. (...) Внизу уже виделись чешуи Левиафана, как сильный толчок потряс стеклянный сосуд ...». Другие подвиги царя Александра в изложении М. Кузмина выглядят примерно также необычно, как и у У. Эко. Например, его встреча с Горгоной[2]: «Она имела конский хвост и змей вместо волос; всех звала на похоть: гадов, зверей и людей – и всех умертвляла одним своим видом. В полночь Александр был разбужен зычным, но полным неги и страсти воплем. Выйдя из палатки в тёмное поле, царь услышал второй и третий раз чудесный призыв: будто все прошлые и грядущие любовницы слили в один этот голос обещания неведомых ласк и сладкие угрозы; как вой тигрицы, ищущей далёкого самца, разносился клич по тёмным пространствам: “Александр, Александр, тебя одного жажду я, приди утоли меня! Царь бесстрашный!..”». О том, что случилось дальше, мы рассказывать не будем: кому интересно, прочитает сам. Это самый интересный роман Михаила Кузмина.

Следует, по-видимому, ещё упомянуть его роман о Калиостро. Но в нём есть одна очевидная слабость: Кузмину совершенно чуждо мистическое восприятие действительности. Он сам называл себя кларистом, подчёркивая слово ясность. И поэтому в странных и туманных действиях графа Калиостро он увидел лишь мистификацию, хотя многие его современники рассуждали совершенно иначе. Нельзя забывать, что его роман «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» посвящён не кому-нибудь, а В.Э. Мейерхольду, как отчасти возможный материал для постановки или как попытку «подстроиться» под советскую действительность.

Что же характерно для творческой работы Михаила Кузмина? Он выразил его совершенно отчётливо в статье об Анатоле Франсе: «Новизна сюжетов скорее всего изнашивается. Почти все великие произведения имеют избитые и банальные сюжеты, предоставляя необычайные вещам посредственным. Лучшая проба талантливости – писать ни о чём, что так умеет делать Ан. Франс, величайший художник наших дней».

***

Для полноты описания литературных вкусов и пристрастий М. Кузмина не до, а после революции, конечно, нужно упомянуть его литературные статьи того времени. «У нас любить умеют только мёртвых. Литературные поминки по А. Блоку доказывают это», – из статьи М. Кузмина «Парнасские заросли» (1922 г.). Кузмину не нравятся почти все поэты того времени, кроме Марины Цветаевой: «В Москве же находится достойная всяческого внимания Марина Цветаева, но книг её, насколько я знаю, не выходило, равно как не появилась виртуозных, несколько холодных произведений Б. Пастернака. (...) И кажется мне, что настоящий поэт зреет в К. Вагинове, что свой лиризм и круг тем виден у С. Колбасьева». Одним из своих друзей, даже соратников, Кузмин считал Н.К. Рериха, которому посвятил большую статью (1923 г.). Что сближало этих мастеров? Прямо об этом он ничего не говорит, ссылаясь на разные стилистические тонкости, будто бы эстетство, якобы присущее Рериху. Но мне кажется вопрос в другом. Оба они – и Кузмин, и Рерих – были увлечены теософией. Замечу, что позже Рерих уехал в Индию, где вместе со своей женой в городе Адьяр организовал теософское общество, впоследствии превратившееся в целую колонию. Позже его жена – Елена Ивановна впервые перевела на русский язык знаменитый трактат Е. Блаватской «Тайная доктрина», первоначально изданный на английском и переведённый на французский язык. С этим сочинением были знакомы и Вяч. Иванов, и А. Белый, но особое внимание проявил к нему М. Кузмин, за десятилетие до этого находившийся под непосредственным влиянием А.Р. Минцловой (об этом ниже). Поэтому некоторые выражения в статье Кузмина нужно воспринимать не в прямом, а несколько в ином смысле: «Освободившись от чуждого ему религиозного элемента, но сохраняя обожаемые им приёмы религиозной живописи, Рерих мог дать самое задушевное, самое ему свойственное достижение». Под религиозным элементом здесь следует понимать ортодоксальное христианство, которого в то время избегали и другие писатели и художники – символисты. Подлинной религией для Рериха также, как и для Кузмина, уже тогда была теософия. Разумеется, в то время (1923 г.) об этом нельзя было сказать ни прямо, ни косвенно. Свою статью Кузмин завершает таким афоризмом: искусство Рериха – это «русское искусство для иностранцев». Но, может быть, и искусство самого Кузмина – русское искусство для иностранцев? По крайней мере, в современной России вряд ли найдётся несколько десятков поклонников его творчества. В отличие от Рериха, кстати.

При оценке русской поэзии, как дореволюционной, так и послереволюционной, М. Кузмин считает своим главным эстетическим наставником Анатоля Франса. Он писал о нём так: «Франс – классический и высокий образ французского гения, хотя в нём гармонически соединяются свойства, взаимно уничтожающие как бы друг друга». «Враг, в качестве скептика, всяческого фанатизма и энтузиазма, он в самую вражду вносит известную горячность». «Приходит на ум анекдот о мудреце, у которого ученик спрашивал совета: жениться ему или не жениться. “Поступай, как хочешь. Всё равно будешь раскаиваться”. Франс на всё ответил бы: “Поступай, как угодно: всё равно ошибёшься”». «Ни горячий, ни холодный, тёплый. Таким Франс пронёс себя до конца, удивляя мир, как может быть человек такой значительности и высоты, улыбающимся и рассуждающим свидетелем» (1925 г.).

Складывается впечатление, что сам М. Кузмин примеривал себя к А. Франсу. Его легковесные, современным языком сказать – постмодернистские романы, такие же стихи и музыка, – всё это складывается в образ изящного эстета, каким, собственно говоря, он и был.

***

Стихи Кузмина сами по себе являются огромной эстетической ценностью, потому что они находятся как бы в промежутке между идеологической направленностью символистов и своеобразной агрессивностью акмеистов. Каждый, кто знаком с творчеством Михаила Кузмина , прежде всего открывает его «Александрийские песни». Это шедевр, поразивший в то время всю поэтическую Россию.

Кто так писал в России? Никто и никогда. Даже Блок с его символистской невнятицей и Андрей Белый с его перехлёстами туда – сюда так написать не могли. Поэтому имя М. Кузмина сделало его сразу громким, разумеется, среди символистов. В. Брюсов был в восторге.

А откуда взялся этот человек? Он долгое время занимался музыкой, а в литературу пришёл в 34 года, когда основная группа символистов уже сложилась и внутренне самоопределилась, то ли как борцы за ницшеанские идеи (Вяч. Иванов), то ли за чистый эстетизм – Валерий Брюсов, то ли богоискатели новых учений ( Д. Мережковский и З. Гиппиус). И вдруг в эту, ещё до конца не оформившуюся элиту, вторгся Михаил Кузмин. На Башне Вяч. Иванова он познакомился в 1906 г. с Анной Рудольфовной Минцловой – женщиной, оказывавшей колоссальное влияние на всех, кто с ней был знаком, хотя бы отдалённо: на Блока, Белого, Вяч. Иванова. Она обладала даром ясновидения, могла предсказывать будущее. М. Кузьмин сразу подпал под её влияние, из-под которого смог освободиться только через два года. Её исчезновение в 1910 прервало её влияние на обитателей Башни, где она жила после смерти Лидии Ивановой.

К этому времени М. Кузмин собирался написать роман об оккультных явлениях – о графе Калиостро. Этот роман, если не считать разного рода «выкидыши», и явился в то время центром его деятельности, о чём было сказано выше. Но его стихи продолжают удивлять не только символистов, а всё культурное общество того времени.

Кто бы мог так написать? Ни Блок, ни Брюсов, ни Мережковский, - это прерогатива М. Кузмина. Его стихи оставались абсолютно своеобразными до конца жизни, удивительными. Их не только никто не решался критиковать, но даже боялись и хвалить, потому что они – сами по себе продукт поэтической гениальности.

***

Нельзя не упомянуть ещё одной особенности творчества М. Кузмина. Она, возможно не украшает его с точки зрения тех времён, но сейчас как бы приближает его к сегодняшнему общественному сознанию. Я имею в виду его склонность к гомосексуализму. Его первый роман «Крылья» буквально поразил тогдашнюю литературную Россию, хотя ничего сверхестественного на взгляд сегодняшнего человека там не было и нет, кроме незначительных намёков: «Всякая любовь от богов, и стали свободны и смелы, и у них выросли крылья». Один из героев произносит такую речь: «Люди ходят, как слепые, как мёртвые, когда они могли бы создать пламеннейшую жизнь, где всё наслаждение было бы так обострено, будто бы вы только что родились и сейчас умрёте. С такой именно жадностью нужно всё воспринимать».

Сюжет романа развивается в обозначенной намёками любовной связи неких героев с Штрупом Фёдором и некоторыми другими в противостоянии женским персонажам – Иде Гольберг. Нате, Анне Николаевне и другим. Но этим женщинам не удаётся разорвать гомосексуальную связь главных персонажей. Роман заканчивается так: «Вчера, 21 мая, по Фурштадтской улице, дом номер в квартире английского подданного Л.Д. Штрупа покончила счёты с жизнью молодая, полная надежд и сил девушка Ида Гольберг». Современному читателю очевидно, что упомянутая Ида Гольберг, не вынеся моногамных влечений упомянутого Штрупа. Читателям того времени это казалось просто невообразимым, хотя в Европе уже вышли за пару десятилетий до этого ромны Захер Мазоха, в которых затрагивалась гомосексуальная тема.

Следует отметить, что В.В. Розанов отрицательно отнёсся к появлению романа «Крылья», несмотря на то, что гомосексуальные отношения он воспринимал вполне лояльно, вспоминая и Платона (Диалоги Федр и Пир), но он считал, что Кузмин как бы не дорос до понимания сути этого вопроса.

***

М. Кузмин после революции и до самой смерти в 1936 году не только не эмигрировал, но даже не подавал просьб на выезд из советской России. Это можно объяснить двояко: или он как истинный эстет был абсолютно равнодушен к структуре власти или просто не чувствовал к ней вражды. Он и разу не был арестован, не сидел ни в тюрьме, ни в лагере. Все последние годы он жил как бы в браке со своим последним любовником Юрием Юркуном, который, впрочем был расстрелян по писательскому делу в 1938 году. С 1929 по 1989 год произведения Кузмина в СССР не публиковались. Это была обычная участь литератора Серебряного века. В Петербурге до сего времени нет памятных знаков , отмечающих жизнь или творчество М. Кузмина, за исключением надгробия на Волковском кладбище.

Санкт-Петербург, май 2024 года

[1] Интернет https://dzen.ru/a/YlE7utHV-yLg1shn.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы