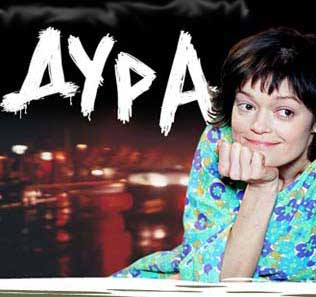

КИНО Алиби. О фильме Максима Коростышевского «Дура»

Я щурюсь на белый свет сквозь тайные уста,

Но я боюсь клещей, которые, плаценту разрывая,

Тянут в мир коек, вафельных и белых полотенец…

Эдуард Литомин

Если бы защитникам города Владимира от орды хана Батыя в одна тысяча двести тридцать седьмом году раздать автоматы Калашникова с подствольными гранатометами, люди в крепости не завидовали бы птицам. Не думали бы, тоскливо сжимая в руке допотопный лук, чого я не птыця, чому не летаю. Почему я не беспечная птица-галка, которая не сеет, не пашет, а Бог может унести ее отсюда далеко-далеко. Напротив, люди бы говорили друг другу, позёвывая: «Эй, Путята!.. шмальни-ка вон туда из этой дуры ещё разок»… И лениво рассматривали бы копошащихся внизу татаро-монгол, как каких-нибудь бессмысленных муравьёв.

В наше благодатное время снять хороший фильм так же легко, как достичь счастья. Слава Богу, есть средства. Счастья, например, можно достичь так. Покупаешь два брикетика жевательной резинки. Расколупываешь один и целиком высыпаешь в рот. Тщательно пережевываешь. Полученный комок вынимаешь и аккуратно кладешь на чистую бумажку. Пережевываешь второй брикетик. Потом соединяешь комки. И вот у вас уже полный рот восхитительной ароматной упругой массы. Году в одна тысяча девятьсот восемьдесят (а тем более семьдесят) коммунистическом можно было лишь мечтать о таком. Вот и фильм «Дура» – если бы нам его показали лет двадцать назад, мы бы просто офонарели от такой глубины, а сегодня того… вертим мордой. Другого счастья нам подавай.

Я не смог выбрать, какое вступление лучше, и в результате оставил оба. Ведь они оба такие талантливые, такие несомненно многозначительные! Правда, рецензия от этого стала только хуже, но вы не сомневайтесь – так было задумано. В том и состоит замысел меня как художника слова. Позже объясню, почему. А пока – для тех, кто не в курсе…

ПРО ЧТО

Давным-давно, ещё при Советской власти, одна женщина родила двойню. Двух девочек. Первая девочка застряла в родовом канале, и ее вытянули акушерскими щипцами, повредив, как водится, голову. Зато вторая после этого родилась легко. Врачи посоветовали матери отказаться от первой девочки, но та не отказалась. И лет до десяти сестры росли нормально, а потом старшая, Ульяна, стала отставать в развитии. У нее навсегда остались разум и душа десятилетней девочки. Потом мать умерла, и «дура» осталась на попечении своей сестры Лизы, актрисы невыдающегося московского театра.

Актрисой быть нелегко. Возраст поджимает – 33 года, а главных ролей не дают. Главные роли дают по привычке еще сильнее стареющей да ещё и бездарной примадонне Ирке Шубкиной, а Лизе достаются «берёзки-лисички» в детских спектаклях. И на съемки в кино (тоже, разумеется, в эпизодах) не вырвешься – дура сидит на шее. То укол делать ей, то разгребать очередные неприятности, великовозрастным ребенком устроенные. Так и угасает невостребованная Лизина красота. Денег не хватает, любви не хватает, счастья нет.

А еще живет на свете писатель – тоже разумеется, неудачник – по имени Александр Мушкин. Получил премию «Провинциальный дебют» за публикацию в одном из толстых литературных журналов, приехал покорять Москву с талантливым киносценарием и получил отлуп. Жить негде, есть нечего – стоит на мосту, засеивает талантливым киносценарием Москву-реку. Лиза эту душераздирающую сцену увидела – полюбила его. И поселился Александр Мушкин в просторной квартире, доставшейся сёстрам от матери. Сперва на диванчике. Потом как положено. Да вот только старшая сестра, Уля, тоже полюбила его. Полюбила по-девичьи – чисто, наивно, голенасто и неуклюже, но ужас, как вы понимаете, заключается в том, что организм у десятилетней женщины тридцати трёх лет «своего требует». Впрочем, не настойчиво и без пошлостей – а всё же оказался Александр Мушкин меж двух огней. И плюс к тому – на шее у молодой женщины с сестрой-инвалидом. Как дальше жить?

Друзья посоветовали для коммерческого издательства любовные романы писать – про то, как грудь волнуется и чресла пылают. Но Мушкин-то Александр – с идеями, а главным образом просто провинциал ещё, человек непрожжённый. А вот, говорит, такой если сюжет… И рассказывает редактору коммерческого издательства свою непростую жизненную коллизию. Тот, пресыщенный всем на свете, говорит, ковыряя в зубах: а что, а давай попробуй. Смешно.

И Александр Мушкин пробует. Для начала покупает диктофон и начинает записывать за дурой ее «перлы». Потому что так, как дура говорит, никакой писатель, даже Александр Мушкин, сам ни за что не придумает. Дальше – больше: начинает подогревать и провоцировать дурины чувства: в парк Царицыно возить, на пони катать и даже сцены ревности разыгрывать – потому что так, как дура себя в этих случаях поведёт, никакой писатель ни за что не придумает. Ну и если дура сама что-нибудь отчебучит – тоже записывает в роман. Получается, как в известном афоризме великого немецкого писателя-романтика Георга Филиппа Фридриха Нойбруха фон Харденберга (Новалиса), умершего двадцати восьми лет от роду: «Мир существует, чтобы войти в книгу». А значит, книга у жизни силы оттягивает. И вообще, норовит занять ее место. Что для книги лучше – то для жизни хуже. Непростая нравственная ситуация для художника. Спасибо хоть Лиза не догадывается. А Ульяне Александр Мушкин и сам признался, но она ничего – потому что дура. Только попросила, чтобы он написал, будто она на мотоцикле ездит – мечта у нее такая была, поездить на мотоцикле.

Заканчивается история тем, что дура по очередному своему недомыслию рушит начавшую было робко складываться карьеру сестры и умирает в полном соответствии с требованием коммерческого редактора: «Не надо хэппи-эндов, пусть сдохнет». Александр Мушкин выпускает книжку «Дура» под реальным именем ее боявшейся умереть без следа героини – Ульяна Тулина (в любовном литературном бизнесе приняты женские псевдонимы) – и купленной на гонорар трехлитровой бутылкой водки сокрушает игровой автомат «Достань игрушку», где за пятирублёвик, двигая джойстиком, нужно специальными щипцами, неприятно напоминающими акушерские, ухватить за голову и достать из стеклянного ящика цветного плюшевого уродца. Об этом его когда-то просила Ульяна-дура – «выпусти их», но он тогда не рискнул – штраф платить нечем было. Титры. Конец.

КАК СДЕЛАНО

Голливудские мастера жанра («Человек дождя», «Форрест Гамп», «Я Сэм» и так далее) сделали бы из всего этого добротную и простую житейскую мелодраму с элементами комизма и слёзным очистительным катарсисом. Режиссер Максим Коростышевский такой роскоши себе позволить не смог – и у него получился гиперэрудированный «постмодернизм» с обилием киноцитат: от приснопамятной «Амели» (к ней, помимо отдельных кадров, назойливо отсылают причёска, силуэт и наивно вытаращенные глаза героини) до мультфильма Аркадия Тюрина и Иванова-Вано «Левша» (заключительный кадр в морге – камера, кружась, улетает вверх); от «Мужчины и женщины» до «Осеннего марафона». Угадывать цитаты приятно, иногда смешно – хоть и не царское это, по нынешним временам, дело. Элементы агрессивного «клипового» монтажа соседствуют с архаично-театральными мизансценами, демонстрируя широту режиссерских возможностей – «и так могу, и эдак могу». Сцена с игровым автоматом (метафора «щипцы»), к которой в Голливуде зрителя подвели бы исподволь, незаметно, выжав из него на пике нечаянную слезу, здесь вброшена нарочито схематично и грубо: «Читатель ждёт уж рифмы «розы» – так вот, бери её скорей». Эпизоды в театре с жёстким сатирическим взламыванием таинств сценического действия, перекликаясь с собственной сценографией фильма, отсылают фантазию «продвинутого» зрителя в мудрые объятия Феллини, Бунюэля, Бергмана, Гринуэя и далее, и присно. Режиссёр всё знает, всё понимает – не подкопаешься. Однако весь этот постмодернистский инструментарий – гиперцитация, обнажение приёма, автопародия – оставляет у зрителя ощущение некоторой необязательности извлечённого из фильма эмоционального опыта. Дескать, это только кино, искусство – не больше, но и не меньше. А что для вас важнее: «больше» или «меньше», жизненная история или искусство – решайте сами. А я режиссёр – моё дело в рупор на актёров кричать.

КАК СЫГРАНО

Однако не существует в русском литературном языке названия тому рупору, через который можно было бы докричаться до исполнительницы главной роли – Оксаны Коростышевской. Уже первый эпизод с её участием (самой актрисы в кадре еще нет, мы слышим только её голос) заставляет шевелиться волосы на голове и судорожно вспоминать, сколько кровных денег ты оставил в кассе кинотеатра – сто пятьдесят рублей или двести.

Дело в том, что актёры, как известно, бывают трёх типов: театральные актёры, киноактёры и универсалы. Кино – это искусство «крупного плана», тут играют глазами, лицом, интонацией. В театре играют горлом и телом – на «общем плане» не нужны полутона, зато нужны размашистая акцентированная пластика, выразительный громкий голос и специфическая театральная аффектация. Всем этим Оксана Коростышевская наделена в избытке. Поэтому воспринимать её на экране – больно и глазам, и ушам.

Можно, конечно, предположить, что нарочито театральный рисунок роли – одна из постмодернистских «находок» режиссёра. Дескать, пусть дура и в художественной ткани фильма будет «занозой». Однако как минимум одно обстоятельство заставляет усомниться в том, что «так и было задумано». Настойчивые намёки на образ Амели, несомненно удавшийся Жану-Пьеру Жене и Одри Тоту, в сочетании с лаконичным «медально-профильным» названием фильма выдают желание автора создать образ-знак, образ-стиль – вроде Форреста Гампа или (в мягкой редакции) гайдаевского Шурика. Но для этого героиня должна быть «типической» и органичной – «правилом», а не «исключением», «типом», а не «экспериментом». Всё в фильме должно «играть» её, как свита короля, а не оттенять своей прозаической «нормальностью».

Вот, скажем, в фильмах Киры Муратовой (кроме, пожалуй, последнего «Настройщика», который «вообще не про то») всё именно таким образом «играет» героинь Ренаты Литвиновой, а в римейке «Небо. Самолёт. Девушка», где Литвинова остаётся одна, без партнёрской и (как это ни смешно) режиссёрской поддержки, её обычная манера превращается в претенциозное и разрушительное для фильма манерничанье. Однако Ренате Литвиновой по совокупности ролей и заслуг удалось именно то, чего не удалось чете Коростышевских в «Дуре» – создать образ-знак, даже, если угодно, значок, который тянет прицепить на лацкан. Образ, который хочется копировать или передразнивать, который застревает в памяти, как назойливая мелодия. Персонажи Литвиновой, как и персонажи её величественной предшественницы Татьяны Дорониной, являются «чудачками» не по обусловленным фабулой обстоятельствам (инвалидность, душевная болезнь) и не по социальному приговору (как Афоня, Семён Семёныч Горбунков или Юрий Деточкин) – они чудачки стилистические. Героиня Оксаны Коростышевской – нет.

ЗАЧЕМ

То, что из «этого материала» нужно было делать добротную голливудскую мелодраму, – вовсе не факт. Но то, что нужно было делать постмодернистский справочник, потрафляющий самолюбию и эрудиции опоздавших родиться лет на десять студентов, – не факт еще больше. Кажется, я понимаю, зачем оно всё так вышло – все эти намёки, ужимки, смешочки. Это для алиби. На случай, если скажут «несерьёзное кино получилось». Тут главное – заржать первым…

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы