Гоблинский деконструктивизм

|

Современное искусство предлагает радикально новую стратегию производства

смысла, поскольку ренессансная идея художника как творца оказалась

дискредитированной развитием критики в контексте романтической

реанимации традиции. Художник уже не может больше игнорировать

традицию, которая влияет и деформирует на его творчество. Поэтому

к 1966 в работе Мишеля Фуко «Слова и вещи» сформируется представление

о смерти субъекта, а в статье Ролана Барта говорится и о смерти

автора.

На смену творчеству приходит интерпретация, которая составляет

суть концептуального искусства, проявленного в инсталляциях, видеоарте

и электронной музыке. Художественный образ не творится, а заимствуется

или, как принято говорить про электронную музыку, сэмплируется.

Затем он подвергается деформации и включается в новый непривычный

контекст. Вместо порчи образа мы получаем новый самостоятельный

образ – симулякр как его понимал Делёз – мятежную и эмансипированную

копию.

Обретая новые смыслы, понятие интерпретации нуждается в прояснении,

поскольку мы традиционно видим в нем эпистемологическую, а не

эстетическую категорию. Философия и искусство равно выражают коллективное

сознание, отсюда их параллелизм. Так в экзистенциализм в философии

часто сопоставляют с экспрессионизмом в живописи. Равно и постмодернизм

в философии можно сопоставить с концептуальным искусством. Тогда

аналогом интерпретации будет деконструкция. Эти две категории

взаимно раскрывают смысл друг друга.

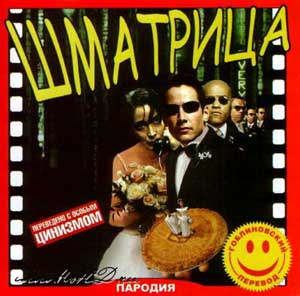

Обратимся за примером к такому произведению современного концептуального

искусства как «Шматрица» Гоблина, выполненному Дмитрием Пучковым

под псевдонимом Гоблин. Художественный приём Пучкова заключается

в том, что он при незначительной деформации видеоряда массового

кинематографа накладывает оригинальный иронический текст с саундтреком,

собранным из популярных мелодий. Предшественником Дмитрия Пучкова

можно назвать Михаила Ромма, который в 1965 создал антифашистский

фильм «Обыкновенный фашизм» на основе видеоряда нацистских фильмов

Лени Рифеншталь. В итоге получается совершенно самостоятельное

художественное целое. Так в работе «Шматрица» видеоряд сэмплирован

из культового киберпанковского фильма братьев Вачовских «Матрица»

(1999). Однако сюжетная линия коренным образом меняется, вскрывая

глубины русского коллективного бессознательного.

Один из первых шагов деконструкции в выявлении оппозиции и в инверсии

восходящей к практике дадаизма, где смысл рождался из отрицания

трюизма. Действия фильма «Шматрица» развиваются не в далеком будущем,

а в недавнем альтернативном прошлом 1947 года. Главными злодеями

фильма оказываются победившие нацисты, а главным героем – Штирлиц

(Киану Ривз), потерявший память в результате контузии. Помощниками

главного героя оказываются партизаны с бронепоезда «Клим Ворошилов»

во главе с Матвеем Матвеевичем (Лоуренс Фишберн). Причем Матвей

не освобождает сознание, а туманит его красными галюциогенами.

Изначально творчество Пучкова шло от переводов американских фильмов.

Он осознал, что любой перевод есть интерпретация, включение в

контекст зрителя. А российский зритель оказывается совершенно

в ином мировоззренческом контексте, чем американский. Отсюда акценты,

понятия добра и зла смещаются. Если американцы следуя поговорке

go ahead ориентированы в будущее, оттого фантастика занимает значительный

сегмент их массовой культуры, то в России травматический опыт

коммунизма блокирует интерес к какому бы то ни было будущему.

После Перестройки русские обратились к прошлому. Однако в контексте

возрождающегося консерватизма возникла опасность народно-патриотического

бунта против модернизации, поэтому власти активно насаждают антифашистскую

идеологию и главными врагами оказываются фашисты. Посему интерпретация

подразумевает оперирование с идеологемами зрителя.

Вторым элементом деконструкции является ассоциации и созвучия.

Фашисты ассоциируются в русском сознании с сериалом Татьяны Лиозновой

«Семнадцать мгновений весны» (1973). Эта связь закрепилась на

уровне городского фольклора – анекдотов. Поэтому Избранным оказывается

советский разведчик Штирлиц, а встреча с Оракулом оказывается

встречей с бывшей женой (Глория Фостер). Негр Морфиус вызвал у

Пучкова ассоциации с поп-исполнителем проекта «Фабрика звезд-2»

(2003) Пьером Нарциссом, известным своим хитом «Шоколадный Заяц».

Имя Морфиус оказывается созвучным имени Матвей, а «таблетки истины»

с наркотиками. Скептическое после крушения советских идеалов сознание

российского зрителя видит за фантастическими спецэффектами фильма

деятельность галюциогенов.

Таким образом, гоблинская деконструкция использует заимствованный

и деформированный прообраз как средство вскрытия коллективного

бессознательного. Изначально концептуальное искусство появилось

на волне критики тоталитарной практики XX века, проявляющейся,

в том числе, и в монополии на смысл. Отсюда многозначность и нередуцируемая

двусмысленность произведений современного искусства.

Однако освобожденное сознание часто заполняют всплывающие из подсознания

архетипы. Внешние вещи оказываются зеркалами собственного «я»,

которые символизируют не слепоту, а путь к себе, в современность,

к страхам фашизма, безумия и наркомании. Эти темы, к слову, присутствуют

и в других работах Пучкова. Так в работе «Возвращение Бомжа» назгулы

Толкиена превращаются в эсэсовцев, главный герой страдает шизофренией

и только наркомания заменена алкоголизмом. В «Буре в стакане»

появляется тема сект (джедаи оказываются кришнаитами), исламского

терроризма (малиновый джихад) и нелегальной иммиграции. Архетипы

блокируют восприятие реальности и зацикливают существование, поэтому

они должны быть активизированы и взломаны посредством деконструкции.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы