Энциклопедия юности (фрагменты)

(фрагменты)

|

В издательстве «Franc-Tireur USA» (Нью-Йорк) выxoдит

книга писателя Сергея Юрьенена и филолога и культуролога Михаила

Эпштейна «Энциклопедия юности». Это воспоминания о совместных

студенческих годах на филологическом факультете в МГУ (1967-1972)

– и одновременно энциклопедия юности, от первой статьи «Абсолют»

до двух последних: «Я, Миша» и «Я, Сережа». Среди других статей

(всего около 80): Бахтин, Битов, Влияния, Девушки, Дружба, Еврей,

Желание, Женщина, Любовь, Общежитие, Писательство, Пол, Профессора,

Собеседники, Творчество, Юность и молодость, Юность: метафоры,

Юность: определения...

Книга (473 стр.) снабжена приложениями: взаимными интервью и литературными

текстами юности и о юности – и содержит множество фотографий из

личных архивов. Книга доступна (в том числе и как файл для загрузки)

по адресу: http://www.lulu.com/content/paperback-book/encyclopaedia-of-youth/7801722

Мы предлагаем читателю несколько фрагментов из книги.

|

Миша и Сережа, Москва, 1974

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕБЯ КАК ЖАНР

(Предисловие Михаила Эпштейна)

Мы видим себя глазами другого. Всякое автобиографическое письмо,

замкнутое на первом лице, заведомо не полно, в нем не хватает

тыла, затылка, спины. Эта книга написана совмещением – и перебивкой

– первого и второго лица. Самое громкое слово в ней – ТЫ. Это

диаграфия – автобиография как диалог.

Но это не совместная автобиография двух юношей на фоне застойного

времени (фону, кстати, и полагается быть неподвижным). Это портрет

самой юности, точнее, опыт ее энциклопедии. Кажется, для автобиографий

использовались все возможные роды и жанры, от лирики до эпоса,

от романа до дневника, от писем до летописи. Энциклопедия – еще

не испробованный жанр размышлений о себе и друг о друге. Считается,

что энциклопедии подобают только научным дисциплинам, объективным

фактам, историческим эпохам. «Физическая энциклопедия». «Энциклопедия

балета». «Энциклопедия Великой Отечественной войны». Энциклопедия

«Народы и религии мира»… А тут – Энциклопедия Нашей с Тобой Юности.

Как этот жанр сочетается с интимностью, исповедальностью? Сами

словосочетания «энциклопедия себя» или «энциклопедия нас» похожи

на оксюморон. Энциклопедия – собрание объективных сведений, фактов;

научное справочное издание, содержащее систематизированный свод

знаний. Информационный эпос. Как возможна и для чего нужна лирическая

энциклопедия?

Вспомним, что наряду с универсальными, отраслевыми, национальными

энциклопедиями есть энциклопедии и персональные, например, «Шекспировская»,

«Лермонтовская», «Розановская», «Булгаковская», и т.д. Представим,

что герой такой энциклопедии хотел бы сам рассказать о себе, не

дожидаясь, пока им займутся исследователи – или не надеясь, что

такое когда-нибудь произойдет. А главное, полагая, что себя он

знает лучше, чем тьмы исследователей. В этом случае энциклопедия,

в которой он собрал бы основные сведения о себе, стала бы лирической.

Это энциклопедия, вывернутая наизнанку, в которой герой становится

одновременно и автором, т.е. сам говорит о себе. Это автобиография,

но не в форме последовательного рассказа о себе, а в форме алфавитно

расположенных статей, которые охватывает основные мотивы и темы

прожитой жизни.

Но ведь таково вообще свойство нашей памяти. Большой жизненный

сюжет, последовательность событий привносится позднейшей рационализацией,

натяжкой памяти на суровые нити повествования. Собственное содержимое

памяти распадается на местомиги, вспышки времени

и пространства в их нераздельности. Кто – что – где –

когда: вот элементарная единица памяти, а пожалуй, и

неделимая единица жизненного опыта. «Я – дедушка – поляна – лес

– Измайлово». Совокупность местомигов и образует самое достоверное

представление жизни в ее памятных вспышках, окруженных темнотами,

как брызги звезд в космической мгле. На 90% память, как и вселенная,

состоит из темного вещества.

Но есть еще и итоговой опыт языка, выраженный в словаре. У каждой

жизни – свой словарь, свой подбор и ассоциативная связь главных

понятий, их дробление на более частные. Соорганизация языка с

памятью и дает жанр энциклопедии. Энциклопедия – это набор главных

слов и понятий, определением которых служит весь жизненный опыт,

в данном случае, опыт юности. При этом перекрещиваются персонально-именной

и предметно-тематический способы отсылки. И в Энциклопедии Жизни,

и в таком ее возрастном отсеке, как Энциклопедия Юности, имена

собственные столь же значимы, как житейские слова и общие понятия.

«Бахтин». «Девушки». «Квартира». «Казаков». «Писательство»...

Главное – так разбросать сеть языка, чтобы в нее попало как можно

больше серебристо-трепещущей, сладконемой рыбы детства, сладкоголосой

птицы юности и т.д. Связь всех явлений данной жизни не обязательно

сюжетообразующая, как в романе, она может быть и словообразующей,

и концептуальной, и музейно-выставочной, – круговым эхом, хороводом

идей, взаимоотсылкой имен и понятий – как в Энциклопедии. Одновременно

лирической и диалогической, персональной и концептуальной.

Хронологически Энциклопедия охватывает семилетие с 1967 по 1974

гг., от поступления в университет до начала семейной жизни, когда

общение между ее соавторами и согероями было особенно частым и

близким, т.е. с 19 до 26 лет для С. Ю. и с 17 до 24 для М. Э.

Собственно, так полагает и психологическая наука: юность продолжается

примерно от 17 до 21 года. Но Энциклопедия забегает и года на

2-3 назад, в предъюнье. И на несколько лет вперед, в заюнье, до

отъезда С.Ю. во Францию в 1977 г.

Так уж получается, что название книги – Эн... Юн... – частичная

анаграмма наших фамилий: Э-н и Ю-н (начинаются на соседние буквы,

а кончаются на общую). Каждая словарная статья, как правило, состоит

из чередующихся текстов двух авторов, которые начинаются инициалами

фамилий, Э или Ю.

Эта Энциклопедия – диалог не только двух личностей, но и двух

призваний и мироощущений, в какой-то степени диалог литературы

и философии.

Андропов

|

В моей советской жизни был момент, когда наши взгляды скрестились

в парадной Международного отдела ЦК КПСС на Старой площади: при

этом он был в очках только отчасти затемненных, а я – в бескомпромиссно

темных и привезенных, кстати сказать, из его любимой Венгрии.

Через год после того обмена взглядами он стал автором письма «О

поведении за рубежом писателя Юрьенена», направленного им в 1978

году в ЦК КПСС (и обнародованного в составе «Советского архива»

Владимиром Буковским только в начале 1990-х).

Бахтин

|

Ты видел один раз Ю. В. Андропова, а я – Михаила Михайловича Бахтина,

к которому попал по милости дочери Ю. В. Андропова, молодой и

красивой филологини Ирины, которая ходила в семинар к Владимиру

Николаевичу Турбину и по его просьбе выбивала для Бахтина какие-то

медицинские и жилищные блага у высшего начальства. Весной 1970

г. Турбин повез своих семинарцев в Подольск, чтобы показать им

«льва» и чтобы он «помахал им хвостиком». Бахтин был (как теперь

принято говорить) «культовой фигурой» в турбинском семинаре, посвященном

приложениям и переложениям бахтинского наследия.

Сначала мы пололи и поливали какие-то грядки во дворе подольского

дома для престарелых, где в то время жил Бахтин с супругой (московскую

квартиру он получил позже). Это нужно – объяснил Турбин – чтобы

задобрить начальство престарелого дома и показать им значимость

Бахтина. А потом в награду мы получили право на свидание с Мыслителем.

Он сидел на кровати, рядом с ним, выставив босые ноги с педикюром,

сидела его жена, худенькая, похожая на птицу и так же щебетавшая.

Нас было человек 15-20, семинарцев и примкнувших, но говорил,

кажется, только я, забросав Бахтина вопросами по теории новеллы

(которой я тогда занимался) и о его философских симпатиях. Вообще

мне трудно бывает заговаривать в компании, даже не столь большой,

но когда случается редкая встреча, удача которой может не повториться,

меня несет, как случилось и во встрече с Битовым (см. ниже). Моя

речевая наступательность (в основном, вопросительная), возможно,

объяснялась и тем, что я старался заполнить паузу, – все другие

молчали.

Бахтин говорил не слишком много, но и не отмалчивался. Он признался

в философских симпатиях к Максу Шелеру и О. Болнову (Bolnow),

ученику Хайдеггера. Он сказал нечто о значимости К. Маркса и Ф.

Ницше и о том, что учение последнего, к счастью, не отягощено

догматикой и схоластикой (возможно, это его суждение я позже слышал

от Турбина, вряд ли он так доверился бы студентам, тем более пришедшим

по наводке дочери Андропова). Он посетовал, что в русской и советской

науке теория новеллы почти не разработана, и приветствовал мой

будущий вклад в нее (здесь нужно поставить значок улыбки). Он

вспомнил в какой-то связи про серийные романы рубежа 19-20 вв.

о приключениях Рокамболя и посмеялся вместе с женой над чепухой

и абсурдностью тех сюжетов. Он пренебрежительно отозвался о теософии

и антропософии, назвав это мистикой низшего разбора. На вопрос,

чем он занимается как ученый в последнее время, Бахтин ответил:

теорией речевых жанров. Он точно так же мог бы ответить на этот

вопрос и десять, и двадцать, и сорок лет назад. Я ушел не очарованный

и не разочарованный, но под сильным впечатлением самого факта

встречи с великим человеком, который вовсе не обязан демонстрировать

свое величие всякому встречному-поперечному, тем более третьекурснику.

|

Слухи об этой исторической встрече дошли и до меня на Ленгорах.

И о том, что Бахтин почесывал седую грудь. И о том, что вы разобрали

на сувениры всю пачку его печенья «Лимонное».

Я со школы перечитывал обе книги – «Проблемы поэтики Достоевского»

и о Рабле. Концепт полифонизма отвечал моей толерантной антитоталитарности,

тогда как «карнавализация», «смеховое начало» – это, конечно же,

раскрепощало. «И низ материально-телесный/Был у нее прелестный»

– не будущий ли наш приятель сочинил?

ВЗГЛЯД

|

Чтобы выжить я, конечно, отдавал дань социальной мимикрии. Но

дань недостаточную. За неосторожное слово могли убить. Это я знал

априори с 12 лет, и старался держать язык за стиснутыми зубами.

Но однажды в молочном отделе продавщица отказалась принять у меня,

ни слова не произнесшего, принесенную в авоське «тару», с которой

меня отправила мама. Поскольку молочно-кефирные бутылки были безукоризненные,

мама отправилась сама на дознание, и при разборе инцидента в магазине

выяснилось, что меня «засвечивает» мой взгляд. «А чего он так

смотрит?» – мотивировали в кабинете директорши

причину очередного нападения на меня Превосходящие Силы, которые

толком, однако, объяснить не могли, что послужило «спусковым крючком»

происшествия. «Как он смотрит?» – «А так!..»

|

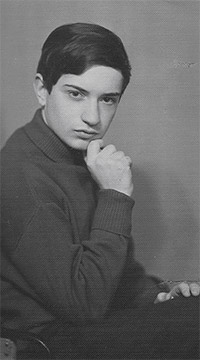

Сережа. Гродно. 1956

Возможно, возложенный на себя обет социального молчания, самонасильственной

немоты в порядке компенсации придавал особую выразительность выражению

глаз, но, так или иначе, это «Дело о взгляде» велось на меня едва

ли не с детства – и вплоть до того как я вышел на конечной остановке

советского вагона «Москва – Париж».

|

Это похоже на Цинцинната Ц. из «Приглашения на казнь». Его единственная

вина была в том, что в обществе взаимопрозрачных он один оставался

непрозрачным, имел некое отдельное пространство внутри, что и

выдавалось взглядом. «Мне нравится, что у народа моей страны глаза

такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости...»

Это уже не Набоков, это Венедикт Ерофеев.

|

Миша, Москва, 1967

ЛЮБОВЬ

|

После твоей свадьбы с Ауророй _ 1

я записал:

Из дневника. 14.6.74

«Найти всеотзывчивую, всепонимающую, как музыка... из литературного

или музыкального мира..., предрасположенную к уединенному общению,

сосредоточенную на себе и «друге», чтобы исключалось «обилие»,

суета…

Эта весна и начало лето – сплошное безумие. ... Все слипается

в один ком и несется с горы в пропасть, чтобы мне разбиться и

во что-то превратиться, чем-то, наконец, стать.

Мы привыкли быть не деятелями, а предметами действия, и потому

предпочитаем не любить (действ. залог), а быть любимыми (страдат.

залог). Кажется, что любить – легко (как раздавать имущество),

а влюбить в себя трудно (как его приобретать). ...Когда-то было

наоборот. Чтобы полюбить, требовалось вдохновение свыше, в любящего

вселялся Бог. Любимым же мог быть каждый, в этом не было особого

достоинства, ведь луч солнца может осветить и алмаз, и осколок

стекла. Достоинство нес в себе влюбленный, и его отблеск падал

на возлюбленного... Подлинную честь нам, как свободным и творческим

существам, делает не любовь к нам, а наша собственная любовь.

Она пробуждает в нас воинов...

Написать трактат о любви. Можно ввести множество понятий, до сих

пор неизвестных ни платонической, ни фрейдистской традиции....

Например, о значении доверия в любви. О необходимости хорошего

начала в любви, чтобы ничто не было испорчено ни преждевременной

просьбой, ни поспешным отказом. Любовь – это желание в его чистейшей

сущности, когда оно облагораживает свой предмет, растит, а не

потребляет его. Любовь побуждает не к обладанию, но к самоотдаче,

когда весь мир предстает в состоянии желанности, и нужно отдать

ему себя, чтобы приобрести его …»

|

А вот другая реакция на событие, которое побудило тебя к записи.

Моя крестная, приехавшая на свадьбу из Питера со своего рода посланнической

миссией от моей бабушки (с тем, чтобы удостоверить перед невестой

мою не-без-рода-племенность), не выдержала образа того, что ей

представилось чистым счастьем и разделенной гармонией. Внезапно

хлынувшие слезы, которых было не унять, нервный припадок и поспешный

отъезд до появления гостей. Нас это омрачило по-разному. А. –

видимой беспричинностью истерического срыва; меня – тем, что жене-иностранке

была продемонстрирована душа родственного мне советского человека,

одержимость бесами, вся психопатология, сокрытая под внешним образом

веселой и профессионально успешной советской женщины среднего

возраста. Тяжелый этот местомиг был предопределен биографией моей

крестной матери _ 2, а поскольку ее

«био» неотделимо от реальной советской истории, то единственно

верной реакцией было еще раз проклясть ненавистное, но, увы, непоправимое

прошлое СССР – в унисон автору «Архипелага ГУЛАГ», как раз в тот

год высланному из страны, где мы с А. вынужденно бракосочетались

(в Париже вряд ли стали бы формализовать отношения, жили бы «просто

так» и «до тех пор, пока»).

|

Из дневника. 29.12. 1974. «Я чувствую

в себе страшную энергию, которая ни в чем не может найти выхода.

То, что я делаю, меня по большому счету не устраивает, но делать

лучше я не могу. Больше всего на свете я хочу любить и быть любимым,

и меня угнетает невозможность такой большой любви, когда можно

было бы без остатка раствориться друг в друге, жить друг другом.

Это какая-то болезнь духа, проистекающая от недостатка любви и

любимости. Для меня телесная близость сама по себе необязательна,

это несовершенное выражение страшной духовной жажды. Если было

бы можно, я отбросил бы все свои руки и ноги и остался с одной

душой, чтобы отдаться любви без препятствий, без разделений, без

знаков собственности и принадлежности. Но куда мне деть свои руки

и ноги, как обойтись без них, ведь без них мое существо не цело,

и я не могу полностью отдать себя? Самое тяжелое, непереносимое

для меня – это равнодушие, с которым я отношусь к людям и они

ко мне. Мне кажется, я могу сосредоточить на одной личности такую

силу любви, что она расплавит весь покров телесности, социальности,

этикетности; и с возрастом эта потребность лишь сильнее. Я не

хочу больше марать бумагу, я хочу только любить, купаться в любящем

взгляде, любящих руках, и сам хочу только обнимать, ласкать, оделять

собою. Я не понимаю, как можно заниматься чем-то иным: политикой,

литературой, деньгами, бизнесом, педагогикой, когда единственное,

что имеет смысл, это любить и быть рядом с любимым. Я не могу

понять, как люди переносят это оскорбительное равнодушие близких,

замаскированное вежливостью и невмешательством, занятостью тысячами

«важных» вещей. Я знаю, что трудно вынести такое напряжение, которое

от меня исходит, легче остраниться и перевести все в культурный

диалог; но меня уже тошнит от культуры, истории, стилей, знаковых

систем и т.д. Это всё – ветошь и рухлядь, когда наваливается потребность

любви, когда разваливается вся система экзистенциальной защиты

от «бездн» и «ужасов». Вся эта условная лицевая мимика, знаки

приветливости, вежливости тоже совершенно непереносимы, когда

хочется глазами смотреть в глаза. Я вдруг почувствовал свою душу

как огромную саднящую боль, как будто с нее сорвали кожу, сросшийся

с ней лоскуток тела... И ничто не сможет снять эту боль, потому

что она-то и есть душа, и будет всегда со мной, даже в отсутствии

тела. Моя беда в том, что меня слишком много, а отдавать себя

по-настоящему я не умею, да и никто не берет, нет желающих. Все

мои возможные и будущие книги – только замена того, кем я мог

бы стать, но так и не стал. Высшее из телесных желаний – целовать

ранки, царапинки любимого существа. Двойное действие: целования

– исцеления.

Откуда эти строчки?

Я из рода нежных азров. Полюбив, мы умираем.

Или:

Я из рода нежных азров. Без любви мы умираем.

Я не могу точно вспомнить «полюбив» или, напротив, «без любви».

Но в сущности, это одно и то же, потому что в обоих случаях любовь

равнозначна всему существованию: с ней или без нее – все равно

умирают. Любовь сильнее и жизни, и смерти, взятых порознь, потому

что она соединяет в себе обе эти силы. Любить – значит жить смертельно,

с таким предельным упорством и отвагой, которой жизнь встречает

смерть. Ибо спасает только любовь, хотя и она не может спасти».

|

Что я могу сказать на это, Миша? Я не сумел удержать во времени

любовь, которая со мной случилась там и тогда. Не смог остановить

и «зафиксировать» себя в состоянии любви, которая дает, конечно,

все возможное и невозможное счастье в мире, взамен, однако, требуя

исключительности и, следовательно, асоциальности. Мир не только

не нужен, он несет с собой разрушительную угрозу. Я был счастлив,

когда не отрывал глаз от любимой, развешивая уши на ее речи («секс

– это род диалога», сказал Лоуренс Ди Эйч). Но реальность только

тем и занимается, что отрывает твои глаза. Надо выживать, надо

осуществлять то, что полагаешь призванием, надо обращать глаза

к миру, к другим, нелюбимым и «противным» существам, его наполняющим,

чужим людям, у которых твоя любовная «надмирность», проплывание

в защищенной от всего капсуле, вызывает зависть, враждебность

и коварство в стремлении спустить на землю, «обмирщить», опустить.

Возможно ли это вообще – любить и жить не против общества, а «в

обществе»? В советском мне не удалось. Тем более что против принципа

уникальности любви, на подрыв ее, работало не только «общество»,

но и моя собственная маскулинно-писательская мифология, а в безусловном

требовании «опыта» как опоры для письма – увы! – был тогда я чистый

хемингоид.

(Окончание следует)

_________________________________________________________________________

1. Аурора в день свадьбы и сделала наш с тобой единственный

московский фотоснимок, помещаемый в этой книге.

2. Топорец-Юрьенен, Ирина Викторовна (1934-1990-е)

в три года стала ЧСВР, членом семьи врага народа. Отец, бухгалтер

ЦПКиО им. Кирова, расстрелян «без права переписки», мать сослана

в Кировскую область на лесоповал. Ирину воспитывали бабушка и

дедушка, пока не вернулась после войны мать (сестра моего деда

Мария Васильевна, «тетя Маня». Когда в бессознательном возрасте

меня крестили, Ирина и стала моей крестной матерью (сокращенно

«Крестной» или «Кокой»: тогда в России у всех было много имен).

В 11 лет я присутствовал на свадьбе крестной с аспирантом Института

физкультуры им. Лесгафта из Мурманска по фамилии Селюнин Виталий.

Их сын, Александр Витальевич Селюнин, 27-летний питерский инженер,

стал жертвой ритуального (спортивно-нацистского?) убийства в начале

перестройки. Гибель сына окончательно сломила мою крестную, которая

до самой своей смерти в начале нового тысячелетия не выходила

из дому. Виталий же, оказавшись воистину витальным, пережил всех

и стал владельцем бабушки-дедушкиной квартиры у Пяти Углов (см.

евророман «Суоми»).

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы