Чтение белой стены. Часть вторая. Мерцание (3)

Чтение белой стены

Часть вторая. Мерцание (3)

Диалог об «Акции Реконструкции»

Марина Перчихина – Юрий Нолев-Соболев

М. Проект завершен, ты был свидетелем его на разных

стадиях и последним участником. Что можно сказать о самом жанре

серийного перформанса?

Ю. Мало того, что серийность лежит в традициях московской

школы, причина ее - в прекрасном неверии в то, что одна замкнутая

в себе работа может вместить весь дискурс пространственно-временных

смыслов. (Как будто на самом деле это существенно).

Есть сентиментальная потребность в иллюзии непрерывности единичных

сплетений пространства и времени, как будто бы они все соотносятся

с некой вне положенной метаисторией. Если бы возможно было бы

говорить “на самом деле”, то на самом деле в этом перечислении

сорока одного отрывка невозможно говорить о начале и конце и нумерации

отдельных частей серии. Поэтому, строго говоря, нулевая фаза могла

бы оказаться в любом времени и пространстве. Так как эта серия

– не ветвистая структура, а бесконечно переплетенная система “маленьких

историй” без начала и конца, и в этом, по-моему, заключается иллюзия

и достоинства стратегии серийности.

М. То, что происходило у нас, называлось «Акцией Реконструкции».

Там были внутри отдельные явные перформансы, обозначенные как

таковые, и были какие-то промежуточные жанры участия – но все-таки,

в целом, это акция.

Ю. Я думаю, что один из главных вопросов или проблем,

которые связаны с этой акцией – отношение этой акции с действительностью.

Поскольку шла работа с неким мифом, который происходил в возможном

мире (я использую здесь термин структурализма), уже сама действительность

была очень специфической художественной средой. Для перформанса

очень важно отношение с действительностью. Это такой парадокс,

который заключается в том, что перформанс делается чаще всего

не на театральных подмостках, а в совершенно случайном помещении.

В данном случае галерея «Спайдермаус» может быть и не случайным

помещением, поскольку она связана с возможной личностью художника

Благова, но в принципе можно предположить, что эта акция происходила

бы и в другой среде, и во всяком случае для людей, которые не

находились в ауре истории художника Благова, это была случайная

среда. То есть это была среда действительности, в которой, конечно,

создавались определенные рамки.

Они создавались и видеозаписью, и фотосъемкой, ограничивались

пространством зала галереи, за пределами этого зала как бы начиналась

другая действительность, и так далее, и так далее. Но все таки

в перформансе очень важным и своеобразным качеством является то,

что действительный человек, действительно живущий, состоящий из

плоти крови, а не персонаж, Богдан ли Мамонов, Николай ли Панитков,

Айдан Салахова или кто-то еще, с разной, своей собственной физиологией,

стоящий на своих собственных двух ногах, между которыми помещается

тот или другой предмет, обозначающий пол, со своей судьбой, которая

очень отчетливо формулируется в этом человеке, а не в каком-то

отвлеченном персонаже, со своим сегодняшним самочувствием, со

своей близостью или отдаленностью от момента физической смерти,

со своим сиюминутным ощущением холода, тепла, боли, удобства,

неудобства и так далее, производит некоторые действия, которые

нельзя назвать повседневными, но эти действия значат, по-видимому,

нечто большее чем просто произвольные действия, и таким образом

они начинают формулироваться как перформанс. Например, когда Чуйкова

пила чай – она пила чай?

М. Нет, чай она не пила, она бигуди накручивала и протирала

плоскости.

Ю. А кто там пил чай? Во время перформанса...

М. Я кофе пила...

|

Акция Реконструкции. День одиннадцатый. Общий вид инсталляции. Слева завернутые скульптуры и каркасы скульптур Куми Сасаки. На заднем плане палимпсест после акции Армена Бугаяна. В центре инсталляция автора. 24 мая1997. Спайдермаус

Ю. Накручивание бигуди – это специальная акция, а вот

протирание картин это может быть...

То есть некие обыденные действия конкретного физического лица,

не персонажа, в рамках пространства, где лежали эти полотна, в

рамках времени, ограниченные часом... Момент от начала до истечения

шестидесяти минут образовывал рамку, внутри которой у каждого

все действия были перформансным действием, а не действием бытовым,

даже случайные действия – скажем, человек споткнулся, он пролил

банку с краской

М. Многократно случалось.

Ю. В этом пространственно-временном ограничении случайный

жест или случайное явление приобретало характер художественного

жеста, перформансного действия. Я думаю, что у этого парадоксального

явления – оно действительно парадоксальное, потому что человек

не производит никаких как бы специально художественно обозначенных

акций, действий, жестов, но жест воспринимается как художественный…

Есть специфика перформансного состояния, которая имеет обратную

связь. Потому что когда человек начинает ощущать, что перевернутая

банка краски включается в контекст перформансного действия, он

сам по обратной связи начинает получать все больше и больше перформансного

состояния. То есть он входит в определенный ритм значительности

каждого действия, ритм этих действий приобретает специальные качества,

сигнифицируется как специальный художественный ритм, отделяется

от профанного ритма действительности. Возникает некоторая новая

действительность, которая длится вот этот час. И то, что эти действия

фиксируются на видео и фиксируются фотографией, поляроидом в данном

случае, по-видимому, также создает определенные рамки действия,

создает возможность и основу значимости каждого такого жеста.

По-видимому, появляется некоторая специальная форма ответственности

за этот жест, которая не происходит за метр или за два от этого

места. Допустим, предполагаю, что выход в комнату, где стоят скульптуры

Игоря, и где можно оттянуться и попить чаю или что-нибудь другое,

уже означает уход как бы из пространства действия. Значит, создавалось

то, что я склонен называть психотерапевтическим ковром. Когда

человек, который не может участвовать в действии, выходит – делает

один шаг в сторону от того места, где собирается группа, и этим

сигнифицирует свой выход из условия игры, свой выход из специальной

реальности этого психо-драматического или какого-либо другого

действия в реальность другую, в реальность повседневности. И имя

его не меняется, он, например, Богдан Мамонов, и внутри и вне

этого действия, но для него так же ощутимым является шаг внутрь,

как и ощущение шага вовне.

Один и тот же человек, с одной и той же физиологией, судьбой,

с одним и тем же голодом, страданием или удовольствием, обозначающийся

очень отчетливо именем, как бы не меняясь, попадает в пространство

перформанса. Переходя в художественное пространство, он становится

как бы Богдан Мамонов-прим...

М. Тут был один момент – фактически была предложена

возможность как бы другого имени – была предложена возможность

быть Благовым в течение этого часа, и кто-то эту возможность принимал,

кто-то игнорировал, но, в общем, она существовала. То есть человек

входил на эту площадку, заданную персонажем, чуждым ему персонажем,

скажем, или в чем-то близким. Биография и тема персонажа – как

бы защитная маска – были предложены. Защитная маска, предлагающая

быть куда более открытым, чем человек может себе позволить в своей

шкуре.

Ю. Они как бы снимали маски, надевая эту маску.

М. Да.

Ю. Но дело просто в том, что именно поэтому это скорее

акция, чем перформанс, поскольку возникала форма псевдонима, возникала

форма персонажа; и, в конце концов, я думаю, что вся твоя перформансная

часть происходила по линии принятия этого псевдонима – или ты

действовала от лица героя?

М. В силу того, что у меня с этим героем более близкие

отношения, чем у других, я безусловно действовала от его лица,

используя свое тело, свою память, свои возможности.

Но вот то условие, о котором ты сказал – вот это принятие физической

реальности, – оно у меня лежало очень осознанно в основе всего

моего пребывания в этой истории. Я себе поставила только одну

задачу – чтобы я не делала, – ни одного собственно художественного

жеста; я реагировала на все – на бытовую ситуацию галереи, на

приходившего сегодня или собирающегося прийти автора, на все,

что в этом пространстве происходит. Все мое существование в рамках

моей собственной ежедневной акции – это реакция.

Ю. Я думаю, что и принятие псевдонима или маски бывают

разные, одно – акционное, а другое – перформансное. Перформансное

принятие маски это как бы одержимость образом. Это когда ты позволяешь

в себя вселиться другому духу, ты одержима духом Благова, допустим.

Вот если верить очень экспрессивной записи Богдана Мамонова, я

думаю, что он стремился к тому, чтобы стать одержимым, может быть,

в силу своей впечатлительности, в силу того, что он имеет опыт

очень радикального перформанса, который требовал одержимости,

иначе его очень трудно было выполнить – перформанса с Бренером.

Другие люди, как бы более светские, носили маски элегантно, я

бы сказал, что такой элегантностью обладала, допустим, Айдан Салахова,

которая пришла, элегантно надела маску и совершила некоторый элегантный

акт. Хотя она даже не очень-то надевала маску. Анализируя психологию

подхода людей к этому проекту, можно разделить их по крайней мере

на два класса: на людей, которые искренне переживали или пытались

пережить некоторое взаимодействие с духом Благова, и людей, которые

думали о том, что такое Я, как Я – художник – могу отреагировать

на поставленную задачу, что я могу сделать сигнификантного в течение

часа, что я успею сделать. Например, испугавший тебя Володя Сальников,

который испугался упыря-Благова и вколачивал осиновый кол в его

тело, – это, безусловно, имеет отношение к первому разряду. Это

реакция на Благова. Она действительно может быть очень разной,

по-видимому, такие же реакции были у твоих армянских художников,

у Нары и Артура.

М. Да, там было сильное сопереживание

Ю. Такого же рода реакция, возможно, была и у Мамонова,

который пытался создать некую tabula rasuа.

Ну а как ты думаешь, кто еще позволял себе быть одержимым этим

героем? Потому что Сальников противостоял герою, он как бы почувствовал

одержимость и изгонял беса.

М. Наталья Абалакова, которая фактически была первым

участником.

Колю можно не считать, так он был призван зафиксировать отправную

точку, последний жест предыдущего этапа, перформанса 95 года.

Хотя он относится как раз к “одержимым Благовым”. Абалакова и

прописала и проговорила, что она, привыкшая к минимализму, на

сей раз настолько “ничего не делала”, что, видимо, была заражена

именно благовским мотивом невозможности высказывания. Она писала

на всех плоскостях одну и ту же фразу. Потом минут пятнадцать

сидела лицом к стене рядом с монитором, на котором была она же.

Ю. Это был явный перформанс.

М. Да, и перформанс еще с учетом видео.

Ю. У меня возникает очень странный вопрос: какого же

рода действительность ожидала ты получить от этого палимпсеста,

этого странного художественного продукта, где слой за слоем наслаивались

разные, как мы говорили об этом, актуально существующие личности.

М. Меня интересовало именно это – что же начнет происходить.

Я не имела никакой модели искомого результата, кроме очень важной

для меня и продолжающей волновать темы. Две совершенно профанные

системы музеификации – видео и поляроид, адекватные именно жизненному,

а не художественному процессу, что, видимо, подтверждает мое отношение

к происходившему как к действию в особой реальности, а не артефакту.

У видео была функция только фиксации действия, у поляроида – только

репродуцирования визуального материала на плоскостях.

Ю. Они тоже фиксировали действие – в отражении.

М. Само свойство поляроида проявляться на глазах, его

собственная действенная активность и недолговечность, и заданное

в проекте свойство визуальных следов – исчезать по прошествии

суток, – были для меня очень важной рамкой проекта. На это отозвался

в своем действии только Литичевский, сделавший исчезающий комикс

клеем ПВА, где время высыхания-исчезновения почти совпадало со

временем полного проявления поляроида.

У меня никакого представления о результате, честно говоря, не

было. Мне предстояло именно исследовать процесс, процесс реакции

людей на поставленную задачу, реакцию на проблему. Для меня проблема

персонажа – Благова – проблема невозможности визуального высказывания,

с одной стороны, и бесконечного высказывания –одновременно.

Ю. Это, безусловно, важно, но на мой вопрос не отвечает.

Что ты ждала от развития благовского мифа – выполнения расписания

и наслоения картин.

М. То, что ждала, да и получила – это мифологический

музей в развитии. То что в результате это существо без тела и

почти без наследия получило наследие почти в две тысячи работ

и сорок одну мифологию, потому что каждый час, проведенный участниками

в пространстве акции, становился уже часом из жизни героя.

Ю. Ты получила не просто мифологии, ты получила следы

тех конкретных личностей здесь и сейчас, которые наслаиваются

один на другого. Если мы представим себе такую работу, где сорок

многоцветных негативов были бы наложены друг на друга, – они бы

образовали некоторую черную сплошную поверхность уже не различимую,

но внутри каждый бы знал, что четвертый слева это Панитков, а

пятый снизу – это Гор Чахал, например.

|

Акция Реконструкции. День четырнадцатый. Общий вид инсталляции. На заднем плане палимпсест после акции Гора Чахала. В центре инсталляция автора. 27 мая1997. Спайдермаус

М. Ну, это видно и на поляроидном ковре, который можно

долго изучать и находить эти следы.

Ю. Был вот такой замечательный перформанс, который

заключался в том, что художник (Энрико Джоб. Перформанс назывался

“Body map”, 1974 год) он расчертил свое лицо и тело на квадратики,

перенумеровал эти квадратики и сфотографировал. После этого он

разложил эти квадратики в определенном порядке и получил развертку

на плоскости своего тела и лица. Т.е. как бы снял с себя шкуру.

Поляроиды твои играют роль этой развертки.

М. Уже развертки Благова, получается.

Ю. Этого коллективного тела. Относительно Благова мне

трудно высказаться, и я думаю, что на самом деле так же трудно

сказать было всем участникам акции, кроме тебя.

М. И мне тоже.

Ю. И тебе в какой то степени тоже, может быть, но всем

остальным – очевидно, потому что это не есть их миф, это не есть

поле их представлений, это не было их возможным миром

Твой перформанс заключался в том, что для тебя каждый входящий

в этот зал галереи “Spider&Mouse” был перформансистом, хотел он

этого или не хотел – с твоей точки зрения он совершал перформанс.

Ты создала те условия, когда любой человек оказывавшийся в этом

пространстве был перформансистом.

М. Ты имеешь в виду зрителя тоже?

Ю. Строго говоря – и зрителя тоже. Исполнители индийских

раг часто сажают рядом с собой совершенно профанных людей, “my

own support”, для того чтобы создавать некоторое поддерживающее

энергетическое поле. Таким образом получилось так, что твой главный

перформанс заключался не в тех только перформансах, которые ты

совершала, но так же в том, что ты создала перформанс из людей,

впущенных в “место перформанса”, будем говорить так.

Таким образом происходил и второй перформанс, который шел по линии

вполне созвучной Благову и вообще музейной идее, – это музеификация

персонажей. Музей из личностей. Ты помещала актуальных личностей

в специальную перформансную ситуацию, независимо от того, перформансную

ли акцию они делали, или делали акцию своего личного визуального

продуцирования. И люди музеифицировались, они музеифицировались

самим своим появлением здесь. В момент своего согласия участвовать

в этой акции они становились экспонатами музея Благова.

М. Да, учитывая, что три художника, согласившиеся участвовать,

но не пришедшие в назначенный день, у нас остались в списке. Мы

долго думали, как с этим быть, и решили оставить эти пустые дни

с именами.

Ю. И те артефакты, которые они оставляли или не оставляли,

становились музейными экспонатами. Так же, как становились музейными

экспонатами различные предметы прошлого, которые ты интегрировала

в свой собственный живописный перформанс. И они образовывали как

бы отдельные залы музея, где через предметы и их расположение

музеифицируется и восстанавливается атмосфера определенных этапов

жизни человека, то есть, по сути дела, происходила выставка –

музей, который показывает, как гласит известный анекдот, скелет

Степана Разина после смерти и скелет Степана Разина в возрасте

12 лет.

Так вот, собственно говоря, набор этих скелетов это и есть тот

музейный результат, который получился в результате этой акции.

Внутри этого действительно существовали чисто перформансные ситуации

и ситуации, как мы говорили, не-перформансные. Вот некоторые перформансные

ситуации: ну, перформансная, бесспорно, ситуация у Абалаковой,

перформансная ситуация значимого жеста – это перформанс Чуйковой;

Китуп, по-моему, произвел перформанс, который, по сути дела, был

магическим ритуалом вызывания духов. Перформанс произвел Литичевский

– хотя это действие лежит на грани перформанса, это вариант, в

минималистском виде, “action painting”, когда результат работы

существует только во время работы и исчезает после нее. По-видимому,

перформансное действие произвел я, когда подписывал пустые модульные

листы, наклеенные на всю эту историю...

М. У Паниткова был чистый перформанс, хотя и с элементом

action painting. у Мироненко – чистый видеоперформанс, так как

реальная картина действия не совпадала с экранной, и “произведением”

было то, что на экране. Чахал... Паук (Игорь Иогансон)... перформанс

это или нет?

Ю. Живопись. Очень давняя традиция американской живописи;

например, традиция, когда пишут колесами автомобиля.

М. Вообще ситуация этого действия на трассе – по-моему,

перформанс

Ю. Мы уже договорились о том, что ситуация каждого,

кто приходил, была перформансная. Мы сейчас говорим уже о том,

создавалась ли некоторая новая перформансная реальность или создавалось

просто произведение как реакция на остальные произведения, или

создавалось самостоятельное произведение, то есть происходил некий

эгоцентрический акт художника, который приходил, чтобы оставить

след самого себя, а не среагировать так или иначе на ситуацию.

Некоторые акции, например, я не знаю, у Гора Чахала – Гор рисовал

людей ?

М. Не рисовал – вклеивал, причем размазывая контуры

фрагментов черных квадратов, нанесенных накануне Аджером,

Ю. Как ты расцениваешь этот акт – как создание собственной

ситуации или нет?

М. Промежуточный вариант, когда есть и реакция на предшественника,

и собственный авторский знак. Мягкое вторжение.

Ю. Я задал тебе сознательно этот вопрос. Потому что

ответ у меня в голове такой: что как бы независимо от этих трех

обозначенных форм участия в акции, сама перформансная ситуация,

которая была создана тобой, уже создавала предпосылку чтобы каждая

акция была, как ты говоришь, смазанной. Надевал ли человек маску,

или наоборот, снимал всякие маски, он все равно принимал те правила

перформансного существования, которые диктовались ему извне, он

все равно становился перформансистом, хотел он этого или нет.

Он мог сам хотеть, как Назаренко, просто выступить в несвойственных

себе качествах, и показать, что, вот, я и так могу, и написала

хорошие абстрактные картины, – но это ее как бы личное дело. Ее

переживание по поводу перформансного задания. Объективно, с точки

зрения всей акции, она была тоже перформансистка, на которую интерактив

перформанса накладывал определенные обязательства, и она действовала

как часть вот этого многослойного перформанса.

М. Одна из наиболее четких и неожиданных ситуаций была

у Гольдмана. Человек, работающий в визуальном жесте, в каллиграфии,

просидел 55 минут из часа неподвижно на стуле, потом разложил

все плоскости в той ритмике, в какой он обычно свои работы кладет

– девятичастником – и подписал их за 5 минут.

Ю. Очень, кстати, перформансная ситуация. Но я настаиваю

на другой идее рассмотрения – т.е. я готов рассматривать отдельные

перформансы отдельных людей в течение этой акции, но для меня

важно рассмотреть всю акцию как один целостный перформанс, который

производит Марина Перчихина. Это тот тип перформанса, который

включает ее персональный перформанс, когда она действует, а в

остальных случаях она обозначает место для перформанса, в котором

каждый попадающий в него человек действует и документируется как

перформансист, независимо от характера или типа художественного

акта, который он там производит. В течение сорока одного дня на

один час возникала другая художественная действительность, границей

которой было начало и окончание обусловленного времени. Когда

заканчивалось это время, заканчивалась и перформансная ситуация,

Человек мог существовать в том же ритме, но его действия, его

ритм уже не перетолковывались как перформансный ритм или действия.

Это было уже его существование в качестве физического лица. человека,

который не производил перформанс, а просто зашел в галерею «Спайдермаус»...

То есть я сейчас говорю о тех разнообразных рамках, которые накладывались

на действие участников акции, и включали в себя время, пространство,

количество предложенных поверхностей, возможности этих поверхностей

их характер, и т.д. и т. д.

М. Были ситуации, когда кто-то с трудом укладывался

во временную рамку. И, например, была ситуация когда Маша Чуйкова

реально работала дольше этого часа, но мы оговорили ситуацию,

что до первого прикосновения к поверхностям она может рассчитывать

на любую длительность действия – подготовительной акции, которая

для нее собственно уже была частью перформанса. Мы считали время

от первого прикосновения к поверхности.

Ю. Это входит как бы в конструкцию перформанса, поскольку

в перформансе всегда различается время подготовки среды, и перформанс

начинается в ту минуту, когда он начинается, когда художник говорит:

“вот я начинаю перформанс” – словами или действиями...

М. Пожалуй, все остальные пытались в этот час уложиться,

некоторые до секунды, как Панитков или Пожарицкая, в чьем действии

именно время и было предметом рассмотрения. Кстати, перформанс

Литичевского – прямое следствие ее перформанса: и клей ПВА, и

работа со временем были у Маши, но противоположным путем – ее

«мамонтовая пыль» (отходы шлифовки изделий из мамонтовой кости),

в одном и том же количестве рассыпавшаяся на разного диаметра

окружности покрытые клеем ПВА, проявлялась при высыхании, когда

клей становился прозрачным

Ю. Что же получается здесь в сухом остатке? В сухом

остатке то, что, самые различные люди, независимо от того, делали

они в чистом виде перформанс, или занимались каким то другим видом

художественной деятельности – трактовались тобой, (создателем

перформанса и зрителем перформанса), и трактуются нами, (как постзрителями

этого перформанса, когда мы смотрим документацию,) как перформансисты.

М. Множество рамок (пространства, времени, задания),

– заставляет нас рассматривать их как перформансистов и все действие

является безусловно перформансом. (Здесь в принципе понятно –

но сформируйте из этого фразу) Так же, как если бы мы, допустим,

сели на бульваре на лавочку и сказали что все, кто пройдет в течение

там пятнадцати минут мимо нее, все, что произойдет, является художественным

действием.

Такой опыт можно произвести, я производил его не раз, И тогда

действительно все – люди, собаки, кошки, деревья, все что находится

в поле зрения, – начинало становиться по моей воле перформансом.

И как перформанс восприниматься. И тогда образуются новые связи,

новые внутренние сюжеты и новые смыслы, хотят ли этого невольные

участники перформанса, или не хотят. То есть моей волей создавалась

некая художественная ситуация, некая художественная действительность,

иная, чем действительность, которая лежала вне поля моего зрения

и вне временной границы. Поэтому я склонен рассматривать, еще

раз говорю, всю эту акцию как перформанс, который создавал новые

смыслы, независимые от тех смыслов, которые вкладывали или хотели

туда вложить участники этого перформанса. Вот это мне очень интересно.

То есть по сути дела происходило то, что каждый из сорока одного

участника, включая тех, которые не пришли, производили некие индивидуальные

действия, имевшие для каждого из этих людей какой-то внутренний

смысл. Но их участие в этом перформансе создавало совершенно другие

смыслы, которые только косвенно пересекались со смыслами, планируемыми

их персональным участием. И тогда (происходит) такая парадоксальная

вещь, что наиболее перформансные действия участников создавали

менее значимые смыслы в общем потоке смыслов, которые продуцировались

в этом перформансе, чем те смыслы, которые продуцировались людьми,

которые во время этой акции скорее занимались художественными

практиками далекими от перформанса, связанными больше с практиками

живописи, разного типа инсталлирования и т.д.

Если тебе понятна такая идея.

М. Она понятна и очень интересна.

Ю. Тогда, может быть, ты рискнула бы хотя бы примерно

обозначить те смыслы, которые образовывались вне желания участников.

Я приведу пример перформанса такого же типа, о котором мы говорим.

Это известный перформанс Улая и Марины Абрамович в дверях музея,

когда они, обнаженные, встали в узком проходе, и люди должны были

входить, выбирая, во-первых, в какую сторону им повернуться, к

Марине или к Улаю, протискиваться и разным образом проходить.

В этой ситуации перформансистами были люди, которые проходили,

а не Улай и Марина.

М. Они были только рамкой.

Ю. Они были рамкой, сюжетом, очень простым отчетливым

сюжетом. Такого же рода сюжет создала, по сути дела, Женя Логинова

на первой выставке “Границы” в «Спайдермаус», когда она голая

легла у входа в галерею. И перформансистами опять становились

люди, которые переступали через нее, обходили ее и т.д. – она

была только пассивной рамкой.

М. В нашей акции был еще один момент: ведь каждый участник,

кроме того что был таким “вынужденным перформансистом”, еще и

был устроителем рамки для следующего участника, так как изменял

визуальную и пространственную ситуацию, и таким образом становился

соавтором “рамки”. Таким образом участник являлся больше автором

не на протяжении своего действия, а по окончании его – и до прихода

следующего участника. Возникала очень сложная конфигурация этой

“рамки”, тоже подверженной ежедневным наслоениям. Это уже вне

нашего вмешательства. И я думаю, что самым интересным была именно

каждая новая рамка и реакция на эту новую рамку следующего участника.

В этом смысле для меня как зрителя одной из самых интересных была

акция Гии Ригвавы.

Во-первых, этот художник, работающий как раз в жанре перформанса

и видеоперформанса, и не раз создававший именно рамку перформанса

для зрителя-участника, выбрал в нашей ситуации совершенно другую

стратегию. Во-вторых, его реакция на обнаруженную рамку, оставленную

предшественниками, была одной из самых радикальных. Он застал

поверхности с 25 слоями (уже однажды обнуленные Богданом Мамоновым)

после того, как Андрей Филиппов проставил на всех поверхностях

крест. И он перевернул их на пустую черную изнанку. Простой, кстати,

долго мной ожидаемый ( с моими собственными поверхностями это

произошло дней на десять раньше) жест, но произвел его именно

Ригвава, пояснивший логику своего действия как завершенность крестом

визуального поля и необходимость новой чистой почвы. Далее он

работал в режиме спонтанно-медитативной action painting полное

время и очень напряженно, явно вкладывая в производимые действия

очень внутренние проблемы и переживания, оставшиеся закрытыми

для наблюдателей, но как-то разрешившиеся в этой акции для него

самого.

Я сейчас просматриваю мысленно мой опыт бесконечной работы с видеоматериалами

всей этой истории, и готова согласиться, что самыми интересными

были действительно действия, когда люди пытались честно следовать

заданию Картин Единого Жеста, то есть использовали некую визуальную

практику нанесения следов на поверхности. В этом смысле наиболее

ясно вспоминаю работу Пети Перевезенцева, наносившего цветными

мелками еле видимые знаки, принадлежащие его собственной мифологической

стране Копысе, на все поверхности, четырежды их обойдя, то есть

создавая еще собственные четыре почти невидимых слоя. Очень осмысленное

для него действие одновременно корреспондировало для меня с благовским

“жестом” и идеей бесконечного продуцирования как следа экзистенции

вне всяких привносимых смыслов.

Нина Котел писала с натуры лимон. Принесла лимон, а использовала,

по-моему, исключая белила, только одну краску – кадмий лимонный.

Переворачивала лимон, создавая новый ракурс для следующего полотна,

лимон передвигался по площадке как элемент мобильной инсталляции,

и одновременно соблюдалась логика реалистической живописи, осуществляемой

совершенно серьезно и являющейся перформансом на тему живописи.

Ю. Но мы сейчас выносим за скобки то обстоятельство,

что любое проявление живописи на глазах у зрителей носит в какой-то

степени перформансный характер. Это знает каждый художник, который

в свое время писал на пленэре этюды. Как только образовывалась

за ним кучка любопытных, он начинал писать как-то по-другому и

действовать как-то по-другому, потому что он чувствовал, что его

взаимоотношение с холстом разомкнуто, он становится посредником

между зрителями и холстом, у него появляется новая функция. И

в силу этого любое произведение художественного действия для зрителя

– это в какой-то степени “action painting”, и, следовательно,

является таким же перформансом, как в свое время работа Поллока,

когда он лил в присутствии зрителя краску на холст и исполнял

свой дьявольский танец вокруг этого холста – это был перформанс.

Вопрос здесь интересней. Вопрос здесь заключается в том, что за

род перформанса происходит, потому что перформанс типа Поллока

или Котел означает лишь то, что происходит смещение взаимодействия

художник – произведение. Художник становится средней частью, а

произведение перестает быть конечным результатом, происходит смещение

с результата произведения – на процесс. Главное в данном случае,

в случае Котел, не те шестнадцать изображений лимонов, которые

она сделала, а тот способ, которым она все это производила. Как

она переворачивала лимон, как она писала, и т.д., и т.д. – это

являлось содержанием действия, а не те шестнадцать лимонов, которые

мы видим. Поэтому я и говорю, что все это происходило как перформансное

действие. Потому что, в конечном счете, мы не оцениваем, как бы

мы пристально ни рассматривали поляроиды с промежуточным результатом,

– мы не оцениваем эти результаты их действий как шестнадцать новых

художественных произведений. Мы оцениваем шестнадцать действий,

которые были произведены, которые складывались в одну художественную

стратегию. В одну перформансную стратегию, и в силу этого, возможно,

перформанс совмещается с идеей Благова, поскольку акт Благова

заключался не в создании художественных произведений, а в художественных

жестах. Я думаю, что если бы Благов мог бы писать как Жора Литичевский,

какими-нибудь невидимыми чернилами или клеем ПВА на холстах, не

оставляя никаких следов, то это, в конечном счете, было бы очень

сопоставимо с характером этого персонажа, Благова. Я думаю, что

идеальным для него было бы из известных десяти шагов Быка... не

момент проведения круга одним жестом бесконечности, а момент неделания,

когда уже не остается никакого следа материального на поверхности,

а остается просто некая поверхность как знак, поверхность как

мандала, поверхность пустоты...

М. Это уже не совсем в тему перформанса, но я вспомнила

сейчас результаты уже в экспозиции самой поляроидной документации

– этого коллективного тела – оно же тело Благова. И там два типа

этой пустоты.

Один – это гигантский черный прямоугольник, состоящий из документации

постоянного участника – Куми Сасаки, чей ход был изначально направлен

на работу со временем и пустотой. Она фотографировала следы глины,

падающей в процессе создания восьми несохраняемых скульптур, и

это сразу читаемая черная пустота.

И другой – то гигантское полотно – результат 41 дня действий сменявшихся

участников, –которое, наоборот, настолько наполнено различным

визуальным содержаниям, что становится тоже неразличимым ковром,

как очень сложные арабские ковры, наполненные множеством невычленяемых

текстов. Возникает тот же результат пустотности, от обратного

– через переполнение.

Ю. Это как раз относится к теме перформанса. Есть немало

перформансов, в которых перформансисты изготавливают художественное

произведение на глазах у зрителя – является ли это инвайроментом

или живописью или какой-то еще художественной практикой. И в этих

перформансах, в лучшем случае, результат их работы является артефактом,

который может быть потом выставлен, документирован и так далее,

но он не является всей сущностью перформанса, потому что сущность

перформанса – это иное существование физического тела перформансиста,

который производит некий процесс деятельности, оторванный от той

реальности, из которой он пришел. И здесь встречается то напряжение,

которое он воспроизводит, напряжение художественного акта, с напряжением,

идущим извне, тем, которое присуще зрителям в данный момент, напряжением

ожидания. Когда напряжение ожидания, относящееся к реальности,

из которой пришел перформансист, сталкиваются с напряжением от

его действия, возникает та равнодействующая, которая характерна

для любого художественного процесса, и которая вызывает ощущение

удовольствия у зрителя. То есть у зрителя возникает удовольствие,

физиологически говоря, снимается напряжение, которое возникло,

одно напряжение гасит другое и возникает ощущение облегчения...

М. У меня сейчас вдруг возникло совершенно профанное

умозаключение – что время, которое тратит зритель, даже самый

внимательный, на восприятие традиционного визуального произведения,

и, соответственно, напряжение, возникающее при этом, куда меньше,

чем у зрителя перформанса. Традиционное произведение перестает

существовать через несколько секунд или минут, когда зритель поворачивается

к нему спиной. Перформанс воздействует более длительно. И, как

ни парадоксально, жизнь перформанса, устойчиво воспринимавшегося

как «мгновение», в противовес “вечности” классического произведения,

оказывается много длиннее, в силу длительности со-напряжения зрителя.

Ю. Ну правильно, ты сейчас говоришь о совершенно очевидной

для меня позиции, которой я изо всех сил придерживаюсь, которая

заключается в том, что для зрителя произведение вообще не является

сообщением художника, оно является сообщением о нем самом. А произведение

художника является лишь кодом для того, чтобы раскачать психологические

механизмы того сознания или самоощущения, которое происходит в

зрителе. Поэтому сухой остаток, те смыслы, которые остаются от

произведения, будем говорить о перформансе, являются, по сути

дела, ощущениями зрителя от самого себя. И именно в этом смысле

я тебя и спрашивал, прости за тавтологию, о смыслах, которые вычленялись

из вот этой акции. Потому что для тебя, которая выступала в двойной

роли – и создателя этого многодневного перформанса, и зрителя

его одновременно, – по-видимому, происходила очень интересная

и сложная, трудно описываемая работа постоянной обратной связи.

У тебя возникали новые смыслы от художественных практик, которые

перед твоими глазами происходили, от перформансов, которые происходили

внутри этого большого перформанса, и эти внутренние новые смыслы

проецировались дальше, на следующие..

М. Уже на мою личную часть действия... В чужую я не

имела права вмешиваться...

Ю. Здесь ты ошибаешься. Я говорю не о практическом

вмешательстве: ты не имела права вмешиваться так же, как мы не

имеем права вмешиваться в процесс Рембрандта, к примеру, создавшего

(картину) “Блудный сын”. Но у каждого есть свой “Блудный сын”,

который никак не сопоставим с “Блудным сыном” Рембрандта, даже

если бы он жил в одно время с нами, и был бы рядом с нами, и подробно

рассказывал бы о том, что это такое. Все равно это другое... А

единственный способ взаимодействия с произведением, по-моему,

это активное вмешательство в него, где через твой фильтр восприятия

проходят только те содержания, которые соответствуют твоим собственным

душевным качествам, и которые не имеют никакого отношения к художнику,

который производит какое-то действие. Через эти фильтры не просеиваются

очень многие, очень важные, может быть, для художника вещи. Но

зато через них просеивается то, что активирует твои чувства восприятия

и чувства художественного сопереживания.

М. У меня было две формы этого восприятия. Первая –

восприятие «сегодня – здесь – сейчас» самого пространства галереи,

включая “инсталляционный остаток”, мое переживание действий другого

художника и мой внутренний процесс работы с памятью.

Вторая, может быть более интересная, но трудно поддающаяся анализу

– это уже последующая реакция при работе с видеодокументацией

всего проекта. И здесь собственно отпечаталась мое зрительское

восприятие работ других – в самой форме отбора материала и безусловно

субъективном выделении значимых моментов в видеоредакции.

Ю. Субъективная, в самом деле единственно возможная

форма. Можно заниматься очень большим количеством разных структурных

спекуляций по поводу всех этих задач. Например можно рассматривать

это все как форму деконструкции, очень легко приложимо, или мы

можем рассматривать все это как некий гипертекст с бесконечным

количеством отсылок, мы можем это рассматривать как такой ризомный

гипертекст, в котором бесконечное количество переплетений и т.д.

и т.д. Это все есть некоторые структуралистские спекуляции, которых

нам не счесть, мы можем приложить любую из позиций структурализма

и постструктурализма к этой системе, и это очень благодатная форма,

потому что это и есть структура, обнаженная структура, это наложение

сорока одного текста друг на друга, этот палимпсест, который является

идеальной формой для анализа структуры. У этого есть структурные

рамки и так далее... Все отлично, но через эту сетку течет живая

вода и рыбы этих структуралистских аналитических вещей – они остаются

на поверхности сетки. Но непрерывное течение смыслов, некий смысл,

будем говорить так, океанический, он остается. В сухом... смешно

говорить про воду – “ в сухом остатке”. В сухом остатке как раз

рыба остается структуралистская, а этот «сухой остаток» течет

как непрерывный смысл.

Об этом я и спрашивал – какого рода обратная связь происходила

в течении этого смысла, какого рода двойные смыслы образовывались,

поскольку были смыслы для тебя как художника, и были смыслы, образующиеся

у тебя как у зрителя, ведь по сути дела ты совершила некую неприятную

провокацию с сорока одним человеком...

М. Мне об этом Куми говорила…

Ю. Ты заставила сорок одну обезьянку плясать под свою

дудку и смотреть, что из этого произойдет, и, как ни странно,

во всяком случае, тридцать девять обезьянок охотно стали плясать

и с удовольствием принимали этот статус.

М. Насколько я знаю, многие для себя обнаружили смысл

и узнали нечто новое о себе в результате участия.

Ю. Это и есть кайф участия в перформансе. Потому что

перформансист, когда он подвергает себя тяжелым физическим нагрузкам

или какой-либо агрессии, направленной на себя, болевым вещам и

т. д., испытывает все равно удовольствие от участия или произведения

перформанса. Это удовольствие выше боли, которую он испытывает,

и это удовольствие в чистом виде – как бы эстетическое удовольствие,

удовольствие, получаемое им в процессе создания произведения,

он одними напряжениями снимает другие напряжения; т.е. удовольствие

участия в перформансе – удовольствие преодоления все новых и новых

границ, раздвигание все новых и новых занавесей, которые он должен

находить на пути.

М. Я думаю, что в этом смысле для многих авторов это

участие было действительно значимым по этому внутреннему результату,

Иногда зрителем оказывались лишь я и камера, – и они отодвигали

какой-то барьер и получали новую для себя свободу. Во всяком случае

я ни от кого из сменных участников не услышала никаких обвинений

в провокативности или жалоб на дискомфорт ситуации, напротив...

Ю. Поэтому я еще раз утверждаю, что все это было перформансом,

ни один из результатов действия, даже такие, безусловно художественные

артефакты, которые были созданы – типа Назаренко, – не были чем-то

большим, чем перформансное ощущение; значение имел процесс, а

не результат. В силу этого это все является перформансом.

М. И тем не менее у меня был опыт демонстрации видеодокументации

акции профессионалам, искусствоведам, никак не соприкасающимся

с перформансом и вообще “contemporary art”, и, я бы сказала, заведомо

отрицательно настроенным по отношению к современной сцене. И совершенно

неожиданно на них произвело сугубо эстетическое впечатление визуальное

произведение, явившееся результатом наслоения акций Татьяны Назаренко

и Ильи Китупа. Визуально результат создавал отсылку к эстетике

футуристской книги.

Ю. Это некий промежуточный результат, который связан

просто с тем, что так или иначе в этой акции участвовали художники.

И каждый художник, как бы мало значения он ни придавал результату

своего действия, все равно автоматически делает некое художественное

произведение, когда, пользуясь каким-то материалом, покрывает

поверхность изображением или, наоборот, обнуляет это изображение.

Это как бы безусловный рефлекс, присущий художнику. И могли быть

лучшие или худшие результаты, важно просто то, что изображение

здесь – промежуточный результат...

Там были два обстоятельства, подчеркивающие то, что это процесс:

первое – временные и пространственные рамки, которые ставили художника

в перформансную ситуацию, и второе – что он знал, что его произведение

будет через какое-то время разрушено, то есть он не создавал произведение

на века. Он был ответственен только за жест, а не за длительно

существующее произведение.

М. Это одно из самых важных обстоятельств.

Ю. По сути дела я утверждаю, что результаты деятельности,

закрепленные на плоскостях и на поляроидах, являются только поводом

для процесса, а не результатом. Одному было достаточно стереть

пыль с этих плоскостей, а другой требовалось нарисовать что-то

вещественное, и она начинала изображать лимон, но точно так же

она могла изобразить что-нибудь другое.

М. Да, она собиралась изобразить пожар...

|

Акция Реконструкции. День двадцатый. Общий вид инсталляции. На заднем плане палимпсест после акции Нины Котел. В центре инсталляция автора. 2 июня 1997. Спайдермаус

Ю. Таким образом выясняется, что главным был процесс

и, следовательно, это был перформанс. Потому что главное содержание

перформанса – это каждую секунду меняющаяся ситуация, это реальное

проживание времени... Ты могла поставить перед ними совершенно

другую задачу, например, делать себе макияж. Но ты предложила

правильную форму, ты предложила им находиться в сфере создания

произведения на плоскости, что является как бы профессиональной

привычкой художника, и таким образом он был освобожден в одном

смысле, он должен был делать не нечто непривычное для себя, а

привычное действие. И тогда все его напряжения относились уже

к самому процессу, ему не нужно было думать над тем, как высказаться,

форма высказывания была определена. Все и делали привычные художественные

жесты. Когда Назаренко делала абстрактные произведения, она как

бы увеличивала фрагменты своих живописных полотен. Это все равно

было привычное деяние, которое оставляло время, силы и энергию

для процесса переживания перформанса.

М. Я сейчас вспоминаю свои впечатления от этих действий,

и думаю, что именно потому что это перформансная ситуация, то,

пожалуй, у всех телесное самочувствие было другим, чем если бы

они просто совершали привычные художественные действия. Тело было

другим: хотя привычный жест, скажем кисточкой, производится, но

его артикуляция как-то усилена, человек сфокусирован на самом

жесте, а не на цели этого жеста, это очень прочитывается в видеоматериале,

от этого в монтаже не случайно столько деталей – укрупненных кадров

с руками, ногами, моментов касания поверхностей.

Ю. То есть то физическое тело, которое приходило, менялось

на перформансное тело.

М. Да. Безусловно.

Ю. Я рискую даже предположить, что перформансное ощущение

у художников(живописцев), которые делали художественные жесты,

было более острое, чем у перформансистов, которые делали как бы

некие профессиональные жесты. Я думаю что Сальникову потребовалось

очень большая концентрация воображения и всех прочих вещей для

того, чтобы вбить этот кол с перформансным остервенением, а не

с ощущением совершения просто акции. Я думаю что перформанс Чуйковой

был вялым в сравнении… я не знаю, – скажем, в сравнении с перформансом

Назаренко.

М. Да, если сравнивать по параметрам внутреннего напряжения,

то Чуйкова все-таки делала то, что она делает как перформансист

достаточно стабильно, она развивала свою обычную тему, а у Назаренко

это была одна из самых напряженных историй по энергетической атмосфере.

Ю. Правильно. Потому что она, между прочим, интуитивно

приняла, использовала стратегии перформанса, перформансиста, она

нашла для себя триггер, который заставлял ее попасть в перформансное

состояние, этим тригером было создание непривычных живописных

произведений.

М. А вот интересно что происходило с Ригвавой – я уже

говорила что это было для меня одной из самых интригующих акций.

Ригвава привык работать в перформансе, выбрал здесь жанр живописи

и создавал для себя тоже какое-то очень острое внутреннее состояние.

|

День двадцать седьмой. 9 июня 1997 Спайдермаус.Общий вид инсталляции после акции Константина Звездочетова. Переворот плоскостей на обратную сторону накануне совершил Гия Ригвава.

Ю. Поэтому я и предполагаю, что перформансы в медитативном

качестве, – это внутренне выразительно и интересно; а перформансы,

в которых выстроено действие –. менее внутренне наполнены, более

демостративны, чем имеющие не перформансную стратегию.

М. Пожалуй, из опыта работы с документацией я пришла

к такому же ощущению.

Ю. Потому что в принципе все участники этой акции входили

в один очень сильный по смыслу перформанс, который обозначал течение

жизни и смерти. Их существование в течение этого часа было абсолютно

экзистенциальным. Они знали, что их действия обречены на неудачу

в виде смерти. То, что исчезновение произведения было заведомо

предопределено, создавало экзистенциальность состояния участников,

и они очень полно переживали этот час жизни с мыслью о смерти.

М. В этом смысле объясняется, почему переживание было

острее для тех, кто все-таки работал визуально, создавал нечто...

Ю. Да, и даже для наиболее ироничных к своим произведениям

художников, типа Литичевского, этот феномен исчезающего произведения

является очень трагической вещью на самом деле. Это сопоставимо

с теми картинами, которые рисовал Пикассо на песке побережья в

Ницце, и которые тут же смывались волнами.

М. Да, но мне вспомнилось очень интересное проявление

исчезнувшего, когда, казалось бы, самое недолговечное, типа прозрачного

ПВА, вдруг, через много слоев, проступало как рельеф, когда плоскости

получали ровную окраску, (в акции, скажем, Мамонова – акции уничтожения,

обнуления) – но, как оказалось, и реанимации того, что менее всего

на нее имело надежд... И потом, в один из последних дней, когда

все было полито серебряным спреем, вдруг опять выступили рельефы

от комикса Жоры, от крупы и золы Паниткова... И еще – скотч –

он был использован несколько раз, и когда куски его отпадали,

вдруг проступал нетронутым, сквозь еще двадцать слоев, какой-нибудь

двенадцатый день акции. Так что время было еще и частично обратимым...

Ю. Эти ситуации имели функцию памяти. В течение серийного

перформанса должны были проявляться все жизненные функции. В любом

перформансе, даже самом минималистском, если он правильно сделан,

образуется мир, обладающий всеми качествами мира, всеми его антитезами,

начиная от жизни и смерти, холодного – горячего, доброго – злого,

текста – речи и т. д.

Правильно сделанный перформанс создает некий возможный мир, и

возможный мир может существовать только в балансе и соединении

всех антиномий, присущих любому миру. Поэтому и эта пара – «память

– забвение» – также должна была проявиться. Она начиналась уже

с того хотя бы, что художник помнил, что делал предыдущий, и в

то же время забывал это, делая свое. Одновременно “память и забвение”

шло нога в ногу с “жизнью и смертью”, “убийством и воскрешением”.

М. Прошло уже почти три года с акции и почти тринадцать

с возникновения базового благовского мифа, и сознание очень изменилось

за это время. Все это начиналось в 87 году с позиции анти-музейной,

с восприятия музея как места захоронения, умирания и как одного

из инструментов подавления индивидуума культурой. Во многом тогда

это совпало с концепциями Гройса – его “Дневник философа” случайно

попал мне в руки именно тогда и даже цитировался в путеводителе

по Благовскому музею. Но вот недавно у того же Гройса встречаю

мысль, что в наше время господства виртуальной реальности и фантазмов,

материализованных во всем жизненном пространстве, музей и современное

искусство остались как единственное место сохранения повседневности.

Как-то это связывается с нашей историей?

Ю. Происходит состояние перевертыша, в котором следы

визуальных повседневных переживаний оказываются реализованными

в искусстве. И все направление сегодняшнего искусства и есть попытка

обращения к очень простым вещам, мужество сказать очень простые

и как бы стыдно высокие вещи, то, что в 60-х годах называлось

“духовкой”. Самим течением жизни снят запрет на “духовку”, и по

сути дела и весь процесс художественный, который происходил во

время акции, был процесс беспрерывной “духовки; там не было актов,

которые бы отсылали к занижающим концептуальным или в духе высокого

авангарда ироническим снятиям возвышенных вещей

М. Почти не было. Можно трактовать перформанс В. Мироненко

в этом снижающем ключе, и, конечно, акцию Звездочетова...

Ю. Дело в том, что сами действия могли носить характер

акций из области высокого авангарда или концептуалистской традиции.

Но в контексте проживания этого перформанса те смыслы, которые

выделялись, все равно были актами пафоса, они находили себе какое-то

место в той жизнеподобной структуре, которая образовывалась на

этом перформансном поле.

Поэтому я и говорю, что все действия, которые производили отдельные

участники перформанса, или, вернее, те результаты, которых они

добивались, не имеют значения. Имеют значение: первое – процесс

их существования в течение этого часа, и второе – общий перформанс,

который происходил сорок один день.

То жизнеподобное поле, которое образовывалось в течение этого

сорока одного дня или тридцати девяти часов – (если не брать в

расчет паузы, образованные неявкой трех участников). Поэтому анализ

отдельных действий, с моей точки зрения, имеет гораздо меньшее

значение, чем общий поток смыслов, который образовывался в этом

жизнеподобном поле, а с другой стороны, этот поток имеет гораздо

большее значение, чем те результаты, которые получались от этих

действий.

М. Интересная ситуация происходила с благовским сюжетом

в течение лет. От стеклянного пустого колпака, которым заканчивалась

выставка его музея на Каширке в 91-ом – к его вот этой, наполненной

телами, множеством тел жизни. Через один проект как сменилась

вся интонация времени.

Ю. Таким образом, мы можем подводить итог этой акции.

У нее есть еще одна сторона: она является как бы акцией некоего

коллективного тела, которое не может быть рассмотрено как коллективное

в духе классического авангарда, а может быть рассмотрено только

как тридцать девять конкретных тел, каждое из которых имеет свои

физиологические, психологические, биографические и прочие качества.

Это люди, и то что они люди, гораздо более интересно, чем то,

что они художники, и это, собственно, и есть основа сегодняшнего

представления, сегодняшней потребности, которая происходит в искусстве,

когда для художника гораздо важнее проявить себя как человека

с конкретной биографией и физиологией, чем как мыслителя, концептуалиста,

философа и т.д. и т.д. Конечной точкой является человек, конкретный

человек, определенного возраста, определенной биографии, с его

определенными свойствами, которые раскрываются здесь и сейчас

в произведении. Потому так мало создается произведений-картин,

что они требуют длительного времени и с трудом могут быть расщеплены

на “сейчас” как процесс. Потому так много акций, которые провоцируют

зрителя на то чтобы он пережил процесс, и перформансов, которые

являются переживанием этого процесса художником.

М. Музеификация перформансных жестов и состояний...

Ю. А я думаю, что это невозможность существования музея,

потому что музей основан на том, что он признает заведомое существование

референтов для знаков, признает, что нечто существует в действительности,

незыблемое и отчетливое, существует конкретный стол, или конкретный

Благов, или конкретный Сальников, который обозначается знаком

его участия в этой акции.

На самом деле существует не конкретный Благов, – такого референта

нет, – существует предыдущая акция, которая является знаком без

референта. Или референтом являются твои душевные состояния на

момент организации этого музея и создания Благова. И не существует

Сальникова вообще, а существует Сальников в течение этого одного

часа.

И он является, безусловно, знаком, у которого даже есть означающее,

но у этого означающего нет референта. Потому что Сальников, у

себя дома, это совсем другой Сальников, чем тот, который существовал

в течение этого часа. В силу того, что он существовал в ситуации

твоего перформанса, в силу того, что все тридцать девять участников

являются не более чем знаками твоего перформанса, у которых есть

один только референт. Я и пытался создать этого референта, когда

задавал тебе вопрос о смыслах, которые ты получаешь от этого перформанса

как зритель, и этот референт – это ты. Вся эта история произошла

в твоем сознании, совершенно случайно и благодаря помощи фонда

Сороса она превратилась в какое-то количество артефактов; складывая

эти артефакты, монтируя поляроиды и видео, ты снова это превратила

в факт своего сознания, а не в факт реальной жизни. И на самом

деле кроме твоего перформанса ничего не произошло.

М. Да, но у участников этого события, кроме знания

своего часа и нескольких чужих акций не имеющих информации о полном

процессе, – у них же тоже сложился в сознании факт “их перформанса”

– то есть их действия в известном им контексте.

Ю. Все это правильно, но это как бы их частное дело,

это факт их мгновенной биографии, как частное дело случайного

присутствия в месте перформанса некоторого количества лиц у Абрамович

и Улая, лиц, которые участвовали в их перформансе и попали как

гусь в ощип... В случае у Абрамович и Улая это даже еще более

запутанная ситуация, люди, которые между ними протискивались,

каждый из этих людей, совершал собственный перформанс с собственным

иным смыслом, но кроме того был метасмысл для предполагаемого

наблюдателя извне и был еще другой смысл – это переживание самой

Марины и самого Улая по поводу каждого из участников этого перформанса.

Тут возникают те же самые гиперсвязи, о которых, по-видимому,

вы говорили с Абалаковой и Жигаловым, но я считаю, что это можно

рассматривать, всю эту акцию, как перформанс Марины Перчихиной

и в этом отношении все остальные являются как бы фигурантами этого

..., они являются знаками в этом перформансе, не имеющими настоящих

референтов.

Здесь можно, с другой стороны, предположить и иную расстановку

сил, считая перформанс от одного из участников перформанса, тогда

все остальное становится знаками. Становятся знаками ты, Куми,

все предшествующие участники – как припоминания, все будущие –

как экспектация... И так можно выстроить систему за каждого. Но

мы рассматриваем всю акцию в целом, и демиургом этой акции являешься

ты.

М. Но я была таким же участником и становлюсь таким

же знаком, как и другие

Ю. Там, где ты становишься знаком, там ты в ней участвуешь

как знак, одновременно существуя и как некая сущность, которая

вышла из этой системы и смотрит с другого уровня на все это представление.

Вернее сказать, и если очень точно сказать: все действия по документации,

по монтажу видео, по монтажу поляроидов, по созданию документационного

каталога были уже теми акциями, в которых знаками являются все

перечисленные артефакты, начиная от живых художников и кончая

мертвыми продуктами их деятельности. В том числе и Перчихина,

которая занимается акционизмом. А ты как автор монтажа являешься

единственным создателем всей этой большой системы. И в зоне твоего

произвола находится все, ты можешь, по сути дела, сделать с этим

материалом все. И ты должна делать с этим материалом все. Я думаю,

что правильной позицией для документации всей этой вещи является

миф, а не холодная регистрация происшествий.

март 2000

(Окончание следует)

|

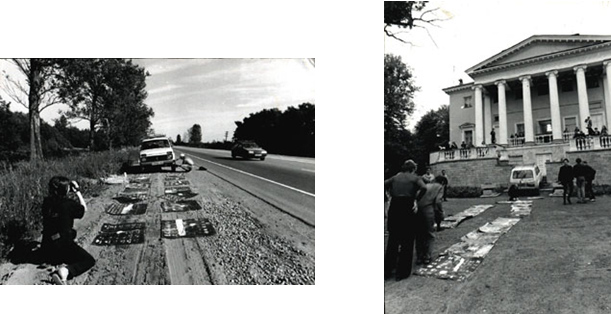

День сороковой. 22 июня 1997.

Акция Игоря Иогансона на 628 километре трассы Москва – С.-Петербург и ее продолжение в парке Запасного Дворца

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы