Советская политическая и социальная системы. Взаимоотношения политической и социальной систем в исторической жизни

Из книги "Россия и Запад. Русская цивилизация и глобальные политические вызовы"

Феномен советского изначально обладал принципиальной двойственностью, регулярно проявлявшейся в форме некой путаницы. При этом официальная советская идеология часто прибегала к подобной путанице сознательно. Суть этой двойственности в том, что советское одновременно может обозначать как политическую, так и социальную реальности. Советская идеология часто стремилась отождествить эти два типа реальности, слить их воедино.

Границы любой политической реальности могут быть установлены лишь приблизительно, тем не менее, можно говорить о том, что социальное всегда больше политического. Политическое является своеобразным фасадом социального, но этот фасад не только свидетельствует о социальной жизни, но и, в значительной степени, скрывает её.

Советское социальное неизбежно было большим, чем советское политическое. И именно по отношению к советскому социальному применим принцип тотальности присутствия.

Политическое и социальное всегда пребывают друг с другом в неоднозначных, относительно противоречивых отношениях. Не существовало и не будет существовать такой власти, действия которой на большом временном отрезке в полной мере устраивали бы всех и не порождали хотя бы минимальных критических, оппозиционных настроений.

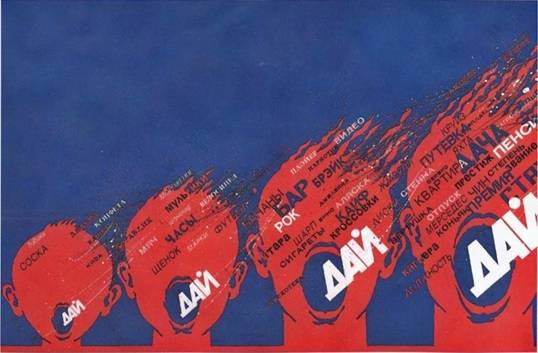

Подобные оппозиционные настроения могут оформляться внутри политической системы в качестве соответствующих структурных образований, но это возможно только в том случае, если тип политической системы допускает возможность существования политической оппозиции. Если же, как произошло в случае с советской политической системой, после 1927 года система подобных возможностей не имеет, оппозиционные настроения смещаются исключительно в сферу социального и обретают неполитические формы репрезентации. Политический анекдот, озвученный в рамках повседневной коммуникации, оказывается одной из таких репрезентативных форм.

Очередь за продовольствием, выстраивающаяся вопреки всем официальным заявлением об отсутствии продовольственных проблем – другая форма выражения оппозиционных настроений. Повседневность является основной сферой творчества социального субъекта, и количество творческих решений, порождаемых повседневной жизнью, не подлежит строгому учёту и не может быть предсказуемым. Но, тем не менее, не все эти репрезентативные формы являются равноценными. Более того, в реалиях советского общества отнюдь не повседневность создавала основные формы оппозиции системе. Эпицентр критики советской политической системы находился в сфере искусства. Оно, реагируя на реальные, повседневные события, формировало комплекс идей и представлений, которые функционально дублировали идеи официальной советской идеологии. Благодаря этому советская картина мира оказывалась двуцентричной: официальный центр власти сосуществовал внутри неё с центром неофициальным. Подобное сосуществование и придавало жизни советского человека то особое напряжение и конфигурацию, которые уже невозможно воспроизвести в рамках какого-либо другого исторического периода. Когда сегодня говорится об упадке той же литературы, то причины сокращения реального количества читателей необходимо искать не только в технологических новациях, противопоставляющих компьютер книжной культуре, но и в изменении социально-политической конфигурации общества. Современная оппозиция имеет возможность заявить о себе, используя средства всё той же политики. Сегодняшнее российское государство имеет технические возможности не допускать оппозиционные силы к сфере принятия властных решений, но оно не способно сделать само политическое пространство стерильным. Вследствие этого искусство и литература перестают быть единственными силами, способными выражать оппозиционные настроения. И если вершиной величия литературы были те времена, когда она имела возможность формировать и транслировать основные мировоззренческие смыслы, не совпадающие с директивами власти, то придётся признать, что литература живёт по принципу «чем хуже – тем лучше»: чем меньше возможностей у общества непосредственно влиять на собственную судьбу, тем большее значение в жизни этого общества обретает литературная и художественная деятельность. Соответственно, взлёт и величие литературы в более широкой социальной перспективе оказываются своеобразными «знаками беды». Это величие обнаруживается там, где жизнь общества крайне неблагополучна.

В условиях Российской империи XIX века русская литература смогла перехватить ведущую роль в идеационном производстве у государства. В итоге, русские писатели того времени сделали для разрушения империи и возникновения революции больше, чем профессиональные революционеры. (То же самое, кстати, можно сказать о французской философии XVIII века применительно к Великой французской революции. Но русская социальность осознавала себя почти исключительно при помощи именно литературных, а не философских форм и средств). Больше писателей для разрушения империи сделали только имперская бюрократия и высшее сословие, т.е. дворянство. При этом Великая русская литература девятнадцатого столетия занималась не только критикой, но и формированием положительного социального идеала. Этот социальный идеал уже при Александре II начал формировать соответствующую политическую практику (народничество). Но даже в ХХ веке, в первое десятилетие советской власти, когда политическое начало стремительно выходило на первый план общественной жизни, литература продолжала сохранять свой авторитет. И в этом контексте возвращение в страну Максима Горького стало одной из крупнейших побед большевистской политики – окончательным признанием легитимности советской власти со стороны той силы, чьими идеями эта власть вдохновлялась.

В условиях советского послевоенного времени, когда конфликт между советским государством и советским обществом стремительно нарастал, советской литературе, тем не менее, не удалось перехватить инициативу у государства. Это обстоятельство придало отечественной литературной оппозиции преимущественно критический характер: деконструкция существующей реальности была для неё более приоритетной задачей, нежели формирование каких-либо позитивных образов будущего. Отсюда – и то состояние идеологической дезориентации, которое, во многом, свойственно русской литературе сегодня.

Парадоксальным образом советская политическая апологетика и оппозиционные настроения в обществе одновременно формировали высокий статус образования, грамотности. Официальная идеология связывала с ростом образования надежды на развитие технологий и преобразования жизни в соответствии с программируемыми стандартами. Общество связывало образование с надеждами дать ответы на те вопросы, о которых идеология предпочитала умалчивать, либо освещала их в искажённой форме. Итогом такого странного совпадения намерений противостоящих друг другу сил советское общество формировалось как общество когнитивного типа, хотя стать в полной мере таковым оно не успело.

Когда советская официальная идеология лишала кого-либо советского статуса, объявляя того или иного писателя антисоветским и лишая его советского гражданства, что являлось, помимо прочего, символическим актом отторжения от советской реальности, «изгнания за пределы мира», она отождествляла советское политическое с советским социальным и стремилась подменить второе первым.

Но все подобные попытки лишь дискредитировали советскую политическую систему, показывая её как локальную и не самодостаточную относительно жизни общества. Так, например, если книги объявленного антисоветским писателя продолжались активно читаться и распространяться в режиме самиздата, это наглядно демонстрировало, что политическая система не способна достичь ею же декларируемых целей, что её власть не абсолютна.

Социальное как целостность в любую эпоху раскалывается на своё основное, поддерживаемое властью течение, и оппозиционную по отношению к этой же власти сферу. Эта особенность в полной мере характеризует и советскую общественно-политическую жизнь. Эта жизнь одновременно формировала mainstream и оппозицию, направленную против советского политического строя. И если с точки зрения политики некто объявлялся антисоветским писателем, в действительности таковым его можно считать только в определённом контексте. Тот же «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, превративший его автора в эмигранта, является именно советской книгой. Это – книга, написанная советским обществом (если предполагать, что автор – рупор общественных настроений), её тематика, стиль, настроения сформирована реальностью советской жизни – и, в первую очередь, не лагерной, а «оттепельной», и содержание этой книги вступило в конфликт с советским государством. Будучи частным «продуктом» советского общества, Солженицын таковым и остался. А вопрос о том – хороши или плохи его книги, непосредственно никак не подрывает его советское происхождение.

Впрочем, для творчества большинства советских деятелей искусства грань между политической легитимностью и оппозиционностью не была столь очевидной и устойчивой, как для тех, кто подвергся открытому остракизму со стороны системы. Творчество тех же писателей-деревенщиков об этом свидетельствует предельно ярко. Творчество, например, Валентина Распутина наполнено критикой текущих событий, происходящих в обществе и во-многом связанных с политикой государства. Но, при этом, связей с политической системой Распутин никогда не рвал и, по крайней мере, формально – на уровне нормативных деклараций – эта система никогда не считала его чужим.

На протяжении ХХ века постоянно возрастала роль кино в советской культуре. К началу восьмидесятых годов «самое важное из искусств» смогло потеснить литературу с пьедестала и действительно превратилось в искусство №1 не только для малообразованных слоёв населения, но и для советских интеллектуалов. Но и в кинематографической сфере наблюдается то же напряжение между политической и социальной системами, что и в сфере литературы. Будучи произведением советского общества (советским социальным продуктом) кинематограф много сделал для дискредитации советской политической системы. При этом он не совершал ничего избыточного с точки зрения самой политической системы и выступавшей от её имени официальной идеологии. Он всего лишь следовал предписанному ему «методу», но воспринял его предельно серьёзно. Советская идеология требовала от искусства быть реалистичным. И советское кино стремилось таковым быть, сочетая социальный реализм с реализмом психологическим. Но подлинный реализм всегда критичен по отношению к существующей социальной действительности. Таковым его делает не столько осознанное стремление творцов реализма критиковать существующее положение дел, сколько строгое соответствие формальным правилам метода. Эти правила предполагают, что реальность изображается такой, как она есть. – Все возможное интерпретативные решения в данном случае не преодолевают базового уровня правдоподобия, а скорее вписываются в него. Соответственно, интерпретативное понимание объекта в данном случае не разрывает связей с массовым (общественным) повседневным опытом. Но изображение мира в его предельно реалистических формах всегда вступает в противоречие с тем, как эта же реальность изображается господствующей идеологией. Такие идеологии и связанные с ними политические системы всегда испытывают хронический дефицит «чувства реальности», или, говоря по-другому, идеология всегда мистифицирует реальные образы общества и процессы, происходящие в общественной жизни.

В этом контексте требования советской идеологии, предъявляемые к искусству, всегда были деструктивными по отношению к политической системе, т.к. изначально обладали серьёзным критическим потенциалом. Безусловно, этот потенциал политическая система СССР могла бы использовать себе во благо, но при одном условии: она должна была непрерывно меняться в соответствии с требованиями и потребностями общества. Но подобные изменения вступали в противоречие с интересами правящего класса, т.к. де-факто ставили деятельность этого класса под контроль со стороны общества. В качестве альтернативы система и высший класс страны выбрали путь самоизоляции и дистанцирования от общества. В соответствии с этим советская официальная идеология окончательно перешла в сферу идеационной моноэкономики: она начала производить исключительно фантазмы и симулякры. В связи с этим критические аспекты, свойственные советскому искусству, значительно усиливались. Политическая система СССР сама подталкивала общество к действиям, направленным на разрушение государства в том виде, в каком оно существовало в реальности.

Но в этом контексте основной проблемой советской социальной системы стало отсутствие каких-либо позитивных моделей, направленных на реформирование и государства, и общества. Причина такого дефицита в том, что общество так и не смогло (или, точнее, не успело) перехватить духовное лидерство у официальной советской идеологии. На протяжении всего своего существования институты и формы советского гражданского общества находились в тени идеологии и подобная роль принуждала их занять исключительно критическую позицию в отношении действий государства. Эта позиция могла реализовываться посредством «левой» или «правой» критики, но её содержание, по сути, сводилось к прояснению и фиксации неправильных действий государства. Рассказывая о том, что государство делает не так, гражданское общество не говорило о том, что государство должно делать. Эта ситуация резко контрастирует с той, что возникла в последние десятилетия существования Российской империи.

В России Серебряного века именно общество, а не государство было лидером в процессе создания новых мировоззренческих идей. И именно такое положение предопределило то, что общество активно формировало позитивные представления о будущем. Оно не только критиковало повседневную, текущую политику государства, но и стремилось ответить на вопрос о том, что должно прийти на смену Империи. Эти проекты были связаны либо с либеральными моделями, либо с марксистскими. И именно эти два течения сформировали идейные основания двух русских революций – Белой и Красной, столкнувшихся друг с другом летом 1918 года.

При том, что Великая русская революция была чрезвычайно кровавой и трагичной, сами революционеры имели представление хотя бы о приблизительных контурах того общества, которое они стремились создать. Возможно, в ситуации отсутствия подобных проектов опыт революции был бы ещё более трагичным.

Позднее советское общество не имело возможностей для подобного социального проектирования. На всём протяжении советской истории государство методично зачищало общественное пространство от всех попыток подобного проектирования и сил, способных его осуществить. Редкие исключения делались лишь для откровенно маргинальных групп типа «Памяти», социальные идеи которой могли лишь скомпрометировать любую оппозицию, с ней связанную, и, тем самым, опосредованно усилить авторитет официальной идеологии и связанных с ней «канонических» интерпретаций происходящего.

Итогом такой «идеационной пустоты» стала ситуация, при которой крах политической системы стал и крахом системы социальной. Вместе с государством разрушилось и общество, из-за чего само существование Русской цивилизации после краха СССР было поставлено под знак вопроса.

При анализе перестроечных и постперестроечных процессов часто указывают на наивность и некий инфантилизм советского общества, возлагая именно на него главную вину за события девяностых годов. Но необходимо учитывать, что это общество находилось под постоянным давлением со стороны государства. И именно советское государство, т.е. советская политическая система, несёт основную ответственность за случившееся. Система, которая стремится разорвать все связи с реальностью и в идеационной сфере сосредоточиться исключительно на производстве симулякров, неизбежно обретает суицидальный характер. Но вместе с собственной смертью она программирует и смерть общества, с ней связанного.

Ситуация, при которой границы социальной и политической систем не совпадают, может считаться универсальной. Она характеризует жизнь любого общества, хотя в разных обществах и в разные периоды их существования несоответствие между политическим и социальным может быть различным: где-то оно проявляется сильнее, где-то слабее. Но в любом случае такое несоответствие присутствует.

Также универсальной может считаться ситуация, когда общество находится в состоянии оппозиции по отношению к политической системе. Степень оппозиционности опять-таки – ситуативна, но нет обществ, внутри которых политическая система действует идеально и устраивает всех. В связи с этим отношения между двумя системами всегда двойственны. Социальная система – одновременно – поддерживает политическую и критикует её, а политическая система – выражает интересы общества и, в то же время, оказывает давление на него, стремится подавить наиболее активную оппозицию.

Соответственно, в любом обществе формируются силы, чьё мировоззрение по отношению к политической системе можно определить как анти-системное. Дистанцируясь от государственных и политических институтов, от идеологии с ними связанной, эти силы, тем не менее, в полной мере относятся к системе социальной и стремятся выразить – успешно или не успешно – её интересы.

Подобные явления в большом количестве присутствовали в жизни всё той же Российской империи.

Анализируя жизнь советского общества, его критики лишают статуса советских многих представителей советской культуры и искусства. Основанием для этого является официальное осуждение этих людей со стороны государства. В итоге, весь советский художественный underground порой выводится за пределы сферы советского. Но почему-то подобная модель не применяется к России XIX века. Сегодня мы с гордостью говорим о великой русской литературе того времени и признаём, что она была частью российского общества. У нас хватает здравого смысла для того, что бы считать частью этой традиции Герцена, Белинского, Писарева, Чернышевского и многих других писателей и поэтов, не признававших легитимность Российского государства того времени. Но в чём принципиальная разница между тем же Николаем Чернышевским и, например, Владимиром Максимовым с точки зрения их принадлежности к традиции? Между Александром Герценом и Александром Солженицыным? Тем не менее, очень часто, первых числят среди представителей культуры российского императорского времени, а вторых выделяют в некий особый ряд, производя из их имён некое особое эфемерное культурное явление, которое – по замыслу его создателей – должно противопоставляться советскому обществу и советской культуре.

Герцену, прожившему почти тридцать лет в эмиграции, это обстоятельство почему-то не мешает числиться в одном ряду с Пушкиным, Достоевским, Лесковым. А эмигрантам ХХ века в этой возможности отказывается, при том, что их жизненный опыт, художественный стиль, проблематика произведений были сформированы именно советским обществом, и от имени именно этого общества они и стремились высказаться. Но где та качественная грань, которая отделяет, например, произведения того же Солженицына, написанные в СССР, от того, что было написано им в эмиграции? «Красное колесо» - это некая иная традиция, нежели «Один день Ивана Денисовича»? Настаивать на этом может только тот, кто не читал ни того, ни другого.

Будучи рождённым в определённом времени и в определённом социокультурном пространстве, мы не можем выйти за их пределы. Соответственно, мы до конца жизни оказываемся частью того общества, которое нас сформировало. И даже если по воле жизненных обстоятельств нам приходится покинуть это общество, то в любом другом месте мы окажемся всего лишь иммигрантами и никем более.

* * *

Линии глобальных конфликтов, противостояний и антитез, пронизывающих наш ХХ век связаны отнюдь не с оппозицией русского и советского. Они затрагивают разные аспекты жизни общества, которое одновременно являлось и русским, и советским, и в котором глубинного конфликта между этими началами в действительности не было. А всё, что было, так или иначе соответствовало тем или иным интересам самого русского народа – в соответствии с тем, как он эти интересы понимал.

Если в обязательном порядке необходимо найти линии конфликта в нашей истории предшествующего века, то эти линии проходят между русским и русским, советским и советским. Отечественная социальная система регулярно порождала, и продолжает это делать сейчас, очень разнообразные и противоречивые смысловые конфигурации, которые многократно сталкивались друг с другом и отрицали друг друга.

Любая попытка расколоть общество на несколько разнородных элементов является – на структурном уровне – стремлением вернуться к ситуации Гражданской войны 1917-1922 годов и попытаться «переиграть» её итоги. При этом авторы таких попыток не утруждают себя продумыванием тех последствий, к которым привела бы страну победа не Красной, а Белой революции.

На психологическом уровне подобные игры часто связаны с ложной самоидентификацией, в основе которой – глубинные психологические травмы и скрытый конфликт с родителями. Собственные психологические проекции они пытаются навязать обществу. Но на экзистенциальном уровне все эти представления скорее связаны с попытками уклониться от принятия выводов, способных пошатнуть комфортное, относительно спокойное видение мира и погрузить в состояние болезненного хаоса, который субъекту придётся преодолевать самостоятельно, без поддержки со стороны банальных догм и стереотипов. Для самосознания, привыкшего упиваться ощущением ни к чему не обязывающей собственной «богоизбранности», признание того факта, что реальная жизнь общества может идти не в соответствии с придуманными схемами, проясняющими «кого можно любить» и «кого надо ненавидеть», крайне болезненна и требует определённого мужества.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы