Поэт Уилфред Оуэн. Фотография 1918 года.

Исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося английского поэта Уилфреда Оуэна (1893–1918). В годы первой мировой войны он был командиром роты на французском фронте, награжден «Военным крестом» за мужество, погиб в последнем бою того всемирного побоища. Единственный стихотворный сборник вышел посмертно в 1920 году с предисловием автора, написанном незадолго до гибели: «Мой предмет — война и сострадание, вызываемое войной. Сострадание и есть поэзия». Ненавидя войну, поэт называл себя «убежденным пацифистом со жгучим чувством воинского долга». Творческое наследие Оуэна оказало сильнейшее влияние на современную английскую поэзию.

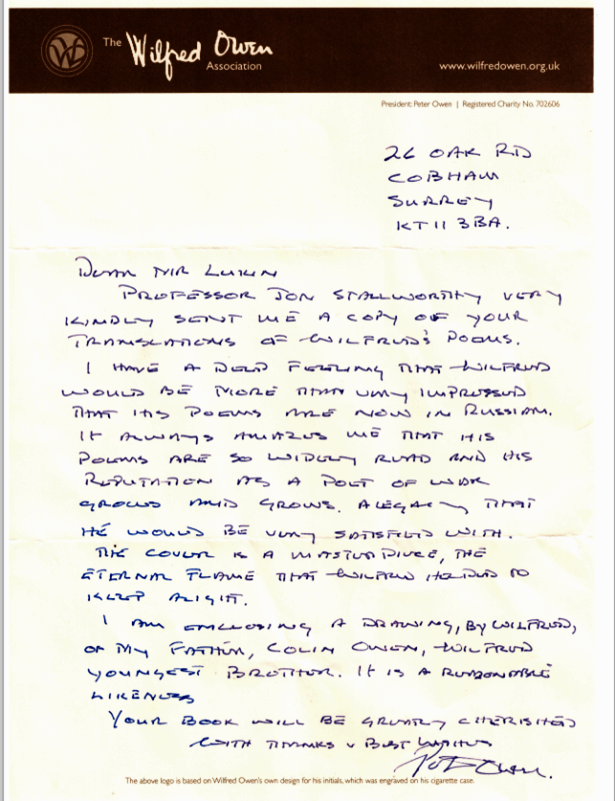

К 100-летию первой мировой войны я перевел и издал этот сборник, который позднее представил на Всемирной книжной ярмарке в Лондоне в 2014 году. Один экземпляр сборника я послал в Британскую ассоциацию памяти Уилфреда Оуэна. Некоторое время спустя получил письмо от Президента ассоциации Питера Оуэна – племянника поэта. Он сердечно благодарил меня, что теперь творчество Уилфреда Оуэна станет известно и русским читателям.

Евгений ЛУКИН

Благодарственное письмо Питера Оуэна –

Президента Британской ассоциации

памяти Уилфреда Оуэна

Уилфред ОУЭН

ОПРАВДАНИЕ МОЕЙ ПОЭЗИИ

Перевод с английского Е.В. Лукина

Я тоже видел Бога через грязь,

Что на щеках потрескалась от горестных улыбок.

Война дала беднягам больше куража, чем дикий пляс,

И больше ликованья, чем укачиванье зыбок.

Видать, забавно веселиться там,

Где смерть абсурдна, ну а жизнь абсурднее стократно.

Играла сила в наших жилах – мы рубили по костям,

Чтоб не тошнило от сплошных убийств нещадно.

Я тоже позади оставил страх –

Такой же мертвый, как мой взвод, навек сомкнувший вежды,

И светлый дух направил к рубежам на небесах,

Минуя заграждения, где рушились надежды.

И видел я преображенья власть

Над теми, кто уже устал на поле брани биться, –

Теперь их души озаряла жертвенная страсть

И становились ангельскими мерзостные лица.

Я подружился с этой солдатней –

О нерассказанной любви я разразился песней,

Я понял, что любовь чудесней ленты золотой,

А также нежных губ и шелковистых глаз чудесней,

Любовь как кровь, отверстая штыком,

Любовь как колотая рана в стычке беспокойной,

И прочно перевязана сверкающим бинтом,

И прочно скреплена ремнем винтовки дальнобойной.

И так постиг я красоту войны

В охрипших клятвах волонтеров штурмовых отрядов,

Я музыку услышал караульной тишины,

Увидел этот мир под проливным дождем снарядов.

И если, позабыв свои дела,

Вы с ними не разделите печаль и муки ада,

Когда весь свет – лишь вспышка орудийного жерла,

А небо – лишь просторная дорога для снаряда,

Вы не поймете никогда всерьез

Их горестные взгляды и отчаянные сшибки.

О, как достойны эти люди ваших слез,

Как не достойны вы обычной их улыбки.

ПОД ШКВАЛЬНЫМ ВЕТРОМ

I

Боль рассекает мозги на восточном ветру ледяном…

Глаз не смыкая, стоим посреди притаившейся ночи…

Память пронзая, сигнальные вспышки летят из-под тучи…

Шепчут «аминь» часовые, объятые страхом ночным.

Но ничего не происходит.

Ветер колеблет колючую проволоку на столбах –

Так, на колючках повиснув, в агонии бьются солдаты.

Ухают артиллерийские громы на севере где-то,

Будто бы отзвук нездешней войны в небесах штормовых.

Что мы здесь делаем?

С каждым мгновением вьюжная ближе и ближе орда,

В ярости носятся тучи – от запада снова к востоку.

Мрачный рассвет беспросветную рать поднимает в атаку,

Вновь нападая на наши продрогшие за ночь ряды.

Но ничего не происходит.

Только шальные, заблудшие пули свистят мимо нас.

Воздух куда смертоноснее, снегом насыщенный черным.

Хлопья то вьются вразброс, то несутся зарядом ударным –

Мы наблюдаем метания вверх за метанием вниз.

Но ничего не происходит.

II

Кружатся хлопья вокруг наших век, наших глаз, наших уст.

Еле живые, мы мерзнем в окопах и грезами грезим,

Что, утомленные солнцем, о большем, конечно, не просим –

Дремлем в душистой траве, и стучит у виска черный дрозд.

Неужели близка наша смерть?

Вот наши души плетутся домой, созерцая огни,

Что темно-красным рубином мерцают в сиреневом дыме.

Мыши все так же снуют и стрекочут сверчки в нашем доме.

Только для нас дверь закрыта, забито крест-накрест окно.

Мы возвращаемся в нашу смерть.

Мы не глядим, что сияют иные огни на заре,

Что улыбается солнце равно и ребенку, и плоду.

Наша любовь не стяжает ни Божью весну, ни победу,

И потому нет у нас, горемык, ни кола, ни двора.

Кажется мертвой для нас Божья любовь.

Нас заморозит сегодня, как прочую грязь, Божий хлад.

Наши уста затвердеют, и сморщатся наши ланиты.

Завтра отряд похоронит отряд. Содрогнутся лопаты.

Полузнакомые лица. И очи, застывшие в лед.

Но ничего не происходит.

ВЕСЕННЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Привал в тени последнего холма.

И вот, расположившись в беспорядке,

Одни уже дремали без оглядки,

Другие наблюдали, как грома

Гремят в суровом небе за холмом.

Всем было ясно: это – край земли.

Вокруг шумели травы, и шмели

Гудели в знойном воздухе густом,

И лето под жужжанье диких ос

Вливало в кровь целительный наркоз.

Но облака клубились тяжело:

Грозой сверкало синее стекло.

Они глазами поле измеряли,

Где лютики вослед благословляли

Их сапоги пыльцою золотой,

Где иглы ежевики их цепляли,

Смиряя будто скорбною рукой.

Они тревожный слушали покой.

И вдруг над ними слово прозвучало,

Оно священный трепет излучало,

И сжались души, устремляясь в бой.

Но стяг не вился и труба молчала –

Один лишь взгляд на друга в миг прощанья:

Любовь к нему угасла, но сиянье

Его улыбка нынче источала

Сильнее вспышки солнечной любой.

Итак, вершину одолев холма,

Они на вересковый луг спустились,

И загремели в небесах грома,

Для свежей крови чаши отворились,

И раскололся вдруг зеленый склон –

Как будто бездна, стал отвесным он.

О тех, кто рухнул на отвесный склон,

Невидимыми пулями сражен,

Кто в адскую сорвался темноту,

Твердили: Бог ловил их на лету,

Они не успевали в бездну пасть.

Но тот, кто отлетел за край земли,

Кого святые силы не спасли,

Кто угодил в пылающую пасть

И, одолев всех демонов в аду

Жестокостью своей бесчеловечной,

К триумфу своему или стыду

Приполз обратно по земле увечной,

Дивясь, что вот – не ранен, не убит, –

Что ж о погибших он не говорит?

КАЛЕКА

Он ждал, когда наступит темнота кругом,

Худой, безногий, в нищенской своей коляске,

В ужасном пиджаке с зашитым рукавом.

В саду, как гимн, звучали голоса детей –

Звучали голоса игры, веселья, сказки,

Пока мамаши спать не кликнули домой.

А город, как обычно, предавался пляске,

Цвели огни в деревьях бледно-голубых,

И девушки блистали – чем темней, тем краше,

Верней, когда он бегал на своих двоих.

Теперь он никого не поцелует даже

И с нежностью не прикоснется ни к кому:

Красавицы его боятся как чумы.

Он был художник, значит, с виду глуповат.

Всего лишь год назад он был куда моложе.

Теперь спина не гнется – старость, говорят.

Он юность потерял в чужом краю. Румянец

Однажды выхаркал в снарядную воронку.

Полжизни он прожил, как бешеную гонку,

И вдруг – из бедер брызнул пурпур и багрянец.

Он шел после футбола с гордой головой –

Там, на ноге, мазок кровавый красовался.

Зачем-то выпил джина с содовой водой,

Потом зачем-то в добровольцы записался.

Сказали, что он в килте выглядит как бог.

Верней, он думал угодить подружке Мэг.

Да, точно так оно и было год назад.

Чтоб приглянуться вертихвостке – разве нет? –

Он сделал это! Да еще, дурак, был рад

Соврать про возраст: девятнадцать лет.

Едва ли он задумывался о тевтонах,

Его еще не волновал ни страх, ни бред.

Он больше грезил о гранатах, халцедонах,

Которые кинжал украсят и браслет.

Он больше думал про сапфир, чем про свинец,

Про честь мундира, про виктории салют.

И вот – ура! – его призвали, наконец.

Никто не бил в ладоши и не прыгал тут.

Но лишь один серьезный человек в плаще

Пришел к нему осведомиться о душе.

Теперь его судьба – скитаться по больницам,

И делать то, что правила твердят,

Да принимать любую жалость по крупицам.

Сегодня он перехватил девичий взгляд,

Скользнувший – сквозь него! – на молодых ребят.

Уже прохладно и темно – пора в постель.

Что ж не идут укладывать его в постель?

БÓЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

А красные губы едва ли краснее камней,

Что поцеловали солдаты в последней атаке своей,

А также едва ли посмертной любви горячей

Привязанность к юбкам иных тыловых ловкачей.

Любовь моя! Очарованье твоих угасает очей,

Когда я встречаю глаза, ослепленные пулей моей.

Твои же объятья не так заставляют дрожать,

Как встреча со скальпелем раненых, приговоренных лежать.

Он, верно, способен и мертвых порой воскрешать,

Когда уже Богу как будто на всё наплевать.

Пожалуй, на свете никто не умеет сильней утешать,

Чем кроткая смерть, в изголовье усевшаяся на кровать.

Сегодня иначе твой голос со мной говорил,

Хотя и слегка походил на одно из послушных ветрил,

Что медленно веют в пролетах чердачных стропил.

Едва ли он так же высок, благороден и мил,

Как голос того, кто безмолвствует ныне в потемках могил,

Поскольку сырой глинозем его жалобный рот залепил.

Ты холоден не был, но все же и не был горяч.

Тебя не возвысил смертельным свинцом ни солдат, ни палач.

Ты мертвенной бледностью лика меня не дурачь,

Мне ближе лишь тот, кто навеки безгласен, незряч,

Кто тащит свой крест через пламя невзгод, через град неудач.

Тебе не дано прикоснуться к нему, и поэтому – плачь.