Метродискурс

Окончание

|

Метродискурс – это такая логика событий, которая заблаговременно

избавляется от субъекта, разрушает пространство созерцания. Понятно,

почему Л. М. Каганович разбирается в архитектуре лучше архитекторов,

в горных работах лучше шахтеров и в электротехнике лучше электриков.

Речь здесь идет об уже упраздненных с помощью процедуры тотализации

языках. «Каждый из инженеров Метростроя и рабочих знал хорошо

только свой участок работы. Лазарь Моисеевич хранил у себя в голове

точное представление обо всех процессах подземной стройки. С инженерами

он разговаривал как инженер. С архитекторами – как архитектор.

С проходчиками – как проходчик»._ 20

Ему также приписывается качество вездесущности и неутомимости:

«Метростроевцы часто спрашивали себя, когда же отдыхает Лазарь

Моисевич... Даже находясь вне Москвы, Лазарь Моисеевич продолжал

руководить Метростроем »._ 21 Многие

тексты свидетельствуют о ликовании, охватившем людей при виде

партийного вождя, при получении значка участника похода имени

Кагановича или переходящего знамени его же имени. Но и вожак московских

коммунистов является всего лишь проводником более сильного света,

исходящего от имени Сталина (излишне повторять, что имя Сталин

не зависит от человека по имени Сталин, не является его атрибутом:

Сталин-человек есть лишь один из модусов существования собственного

имени). Метродискурс правильно упаковывает это имя, держит его

на достаточном расстоянии для того, чтобы сделать стройку возможной,

а свет не чрезмерно ярким. Знаменитый Дворец Советов не был построен,

в частности, и потому, что Сталин сам стал давать конкретные указания,

участвовать в его проектировании, так что вскоре построение этого

здания стало технически невозможным из-за грандиозности его размеров.

Возвышенное вросло в саму плоть этого здания, превратив его в

чисто дискурсивную конструкцию, мощь которой, впрочем, трудно

переоценить. В глубоком смысле вся архитектура эпохи Террора выросла

из этого непостроенного в реальности, но сверхреализованного в

дискурсе строения.

В случае метро – может быть потому, что речь шла о совершенно

необходимом транспортном сооружении – это имя благоразумно вынесено

на самый край дискурса, что делает строительство возможным. Имя-Сталин

издалека проявляет «заботу» о советском человеке, и из-за своей

дистанционности эта светоносная «забота» не ослепляет, хотя и

превосходит дневной свет.

В отличие от платоновских эйдосов. у архетипов коллективной речи

нет первоформы, из которой их можно было бы вывести с помощью

правила. Но и у импровизации есть свои законы. Так для того, чтобы

были обычные ударники метродискурс производит на свет двух и только

двух «образцовых ударников» – Кагановича и Хрущева. «По ним равнялись

наши лучшие ударники»._ 22

Образцовые ударники – это ударники по определению, в отличие от

всех других им не надо доказывать свое право на это звание, оно

принадлежит им естественным образом. Упоминается, что они всего

лишь раз работали в забое. «Во время субботника на шахте №7 здесь

работали тов. Каганович и Хрущев. У них был заключен соцдоговор

со сменным инженером – по этому договору они перевыполнили план

на 162 процента. Тов. Каганович работал лопатой и топором , как

заправский рабочий»._ 23 Что до имени

Сталин, оно не нуждается в том, чтобы именоваться «образцовым

ударником». И это логично: ведь это имя создает саму возможность

ударничества и в силу своей неназываемости вызывает к жизни сложную

иерархию ударников, значкистов, орденоносцев (в титрах фильмов

сталинского времени всегда указывалось, что актер или актриса

являются орденоносцами, как если бы это имело отношение к качеству

их игры или исполняемой ими роли). Имя вождя является смыслопорождающим,

но, порождая смысл, оно парадоксальным образом превращает его

в нонсенс, потому что отсутствуют критерии смыслопорождения. И

эта импровизация длится бесконечно.

Не объясняется и то, как происходит преобразование некультурного

метростроевца в культурного. В лучшем случае, как в раннехристианском

житии, благодать нисходит на него после беседы с парторгом, покупки

на общественные деньги новой кровати или отселения от родственников

жены. Если эти простые средства не действуют и некто не хочет

вступать в новую жизнь, он переходит в разряд врагов и должен

перевоспитываться другими средствами (какими не говорится). Задним

числом врагу приписывается чрезвычайный демонизм. Многие из приписываемых

ему злодеяний были совершенно излишними и должны служить доказательствами

того, что он был обуреваем необычайной ненавистью к новой власти.

«Некий Шишов, машинист компрессора на 15-й шахте, предлагал рабочим

требовать повышения зарплаты, ссылаясь на трудности работы, а

сам запускал компрессор на холостом ходу, оставляя шахту без воздуха.

По вине этого негодяя были потеряны сотни рабочих часов. В своей

ненависти он доходил до того, что перерезал электрические провода,

чтобы вызвать панику среди рабочих, бросал сверху в ствол шахты

камни, вел антисоветскую «обработку» малосознательных землекопов

из татарской бригады и т.д.. »,_ 24

Характерно это «и т.д.», уводящее нас в бесконечность преступных

деяний Шишкова. Как могли шахтеры работать без воздуха? Зачем

«враг» бросал в шахту камни? Абсурдный или нереалистичный характер

этих действий можно объяснить неопытностью мобилизованных на строительство

рабочих, коллективным, собирательным образом которых становится

«враг». Видимо, его злому умыслу задним числом приписывалось то,

что было плодом неопытности и действительно вызывало аварии. Враждебность

предполагала бесконечность вины, в том числе и прежде всего за

несовершенное. В этом смысле враг внутри метродискурса был зеркальным

отражением Сталина: если один нес за происходящее всю глубину

харизматической позитивной ответственности, то другому приходилось

взваливать на свои плечи всю глубину ответственности негативной.

Потребность в фигуре врага была так велика, в частности, и потому,

что на него списывались издержки большевистских импровизаций.

Соблазн заполнить оставшееся пустым место субъекта, можно сказать,

пронизывает метродискурс, но все эти усилия лишь усугубляют пустоту,

демонстрируют ее принципиальную незаполняемость. Эта речь постоянно

аппелирует к имени вождя, излучающему особую «заботу». Но любое

новое воплощение этого имени, его вступление в игру опосредований

грозит лишить его ореола сакральности, хотя и полностью отказаться

от воплощений также невозможно – тогда свет не дойдет до освещаемых

объектов.

Как уже сказано, метродискурс постоянно оперирует какими-то числами,

но это не имеет отношения к точности и расчету. В основном эти

числа призваны демонстрировать миру грандиозность стройки, ее

беспрецедентный размах. 540 заводов работали на метро. Было завезено

150 тысяч вагонов с материалами и оборудованием. Была уложена

21 тысяча километров мрамора и т.д. Такие выкладки можно назвать

статистическими. Но есть вполне произвольные исчисления, имеющие

целью наглядность. Так, оказывается, метростроевцами было съедено

170 миллионов булочек длиной в 10 тысяч километров. Если составить

поезд из всех вагонов с грузами для метро, он также составит 10

тысяч километров (расстояние от Москвы до Владивостока, практически

длину советской империи). В одном из текстов о метро выведен некий

«старый инженер», который все время рисует, делая наглядными указания

партийного начальства. «Уложить 21 000 квадратных метров мрамора»

– приказывает Каганович. И тут же инженер рисует пятиэтажный дом

длиной в три километра: столько мрамора ему предстояло уложить

_ 25.

Метродискурс не дает нам механизма разрешения собственных конфликтов.

Скорее всего они разрешаются насильственным путем, но насилие

нельзя допустить в лоно и так уже насильственного, милитаризованного,

ориентированного на виртуальную тотальность дискурса. Нечеловеческие

фигуры врага исчезают, проваливаются в никуда. Что стало с «романовцами»,

которые предательски предлагали комсомольцам есть конфеты перед

тем, как спуститься в кессон? О том, что стало с этими «кулаками»

и «подкулачниками» ни слова. Метродискурс слишком близок к смерти,

слишком пропитан ей изнутри, чтобы опуститься до обсуждения подробностей

конкретных смертей. Он слишком потенциален, устремлен в будущее,

чтобы прошлое могло обрести в его рамках хотя бы подобие значимости.

Он не допускает в свое лоно ничего «старого». Он сладострастно

разрушает ветхие дома, освобождая дорогу новому миру. Эта речь

не выносит материальных доказательств существования смерти. От

них избавляются как можно скорее. Один из строителей станции «Дворец

Советов» сообщает: «Большое количество черепов и костей, много

надгробных плит было извлечено из котлована. Здесь нашли успокоение

«девица Евдокия», «девица Евпраксия» и им подобные «бывшие» люди

15-го века. Археологи бережно увезли все эти находки.»_ 26 «Бывшими» называются не только покойники и те,

кто хочет жить по-старому. Все церкви являются «бывшими» зданиями;

их следует сносить, чтобы строить на их месте и из них что-то

полезное. Вот цитата из детской книжки о метро: «Наша Остоженка

снова стала скучная и булыжная. Немного повеселее было, когда

ломали церковь. Но ее ломали только три дня»._ 27

Церковь пошла на щебенку для метро. Хотя на что-то пригодилась,

вздыхает автор. В том же тексте утверждается, что метродискурс

никогда не смогут понять фашисты, буржуи и очень старые люди,

по разным причинам являющиеся «бывшими». Они поражены онтологической

слепотой в отношении того нового, что происходит на их глазах.

Зато большевики, в противоположность им, обладают неправдоподобно

острым зрением: «Большевики знают в точности, какой будет Москва,

и каждый наш город, и весь СССР, потому что большевики видят вперед

и за год, и за пять лет, и за десять и больше.»_ 28 Благодаря их видению все прекрасно видим и «мы».

«Как будто мы смотрим в чудесную трубу и видим через много лет

и Москву, и каждый наш завод, и каждый колхоз, и свой дом, и свою

страну. И так хорошо, так отчетливо видим, что можем взять бумагу

и картон – и все это склеить.»_ 29

Это ясновидение, видимо, выполняет защитную функцию, отдавая на

откуп будущему и потенциальному то, чего катастрофически недостает

в настоящем.

Метродискурс – это бегство из настоящего в парадоксальное грамматическое

время, предвосхищенное будущее, будущее-в-настоящем: точнее, это

настоящее время в той мере, в какой оно не растворилось в своих

конкретных проявлениях, сохранив утопический потенциал. Все события

этого дискурса не только не принадлежат субъекту, но в принципе

несоизмеримы с конечной способностью постижения. Для отдельной

личности они стерильны, а в период своего совершения еще и смертельно

опасны.

Подведем некоторые итоги.

Метродискурс несомненно обладает параноидальными чертами, но это

паранойя, которая, приобретя форму теории, стала несводимой к

болезни. Более того, непонятно, куда общество, создавшее метродискурс,

помещает болезнь. Создается впечатление, что в нем нет места болезни,

что место больного занимает вредитель, которого лечат суровым

наказанием. В литературе о метро болезни его строителей упоминаются

как мелкие докучливые эпизоды, необязательные вкрапления между

их героическими делами ( Все это, без прямой отсылки к сталинской

действительности, прекрасно описано к книге М.М. Бахтина о Рабле.)

В метродискурсе трудно выделить личность; имена собственные фигурируют

в нем как привязанные, прикрепленные к техническим приспособлениям,

протезам: «тормоз системы Матросова», «лопата Разина», «система

водоохлаждения Воробьева». На завязанность на имена придает приспособлениям

псевдоличностный характер, наглядно иллюстрируя пронизывающий

метродискурс принцип наглядности.

Время расцвета метродискурса приходится на 1935-1945 гг. Постепенно

он переходит в изображения, растворяется в более конвенционально

понятой наглядности. Если первые станции метро были аскетичны

в образном отношении (исключением, и то условным, можно считать

станцию Комсомольская-радиальная), то послевоенные станции, особенно

Кольцевой линии, поражают обилием живописных, скульптурных, мозаичных

и других образов. Это как бы дискурс для народа. Неслучайно именно

эти станции привлекают наибольшее внимание фотографов-туристов.

Непосвященному взгляду именно они представляются апогеем сталинской

культуры, хотя с точки зрения логики более строгой они представляются

уже декадансом, необязательными иллюстрациями к метродискурсу,

целью которого была переплавка специальных языков в дискурс. Стены,

потолки, полы станций теперь покрываются мозаикой, бронзовым литьем,

витражами, на которых запечатлеваются деяния «новых людей», дружба

народов, победа в войне и т.д. По сравнению с этим изобилием первые

тринадцать станций первой очереди, казалось бы, просто блекнут.

Их создатели стремились поражать сочетанием различных видов мрамора

(существовала целая «философия мрамора», которая может стать предметом

отдельного исследования), необычайностью архитектурных решений,

но не простым перенесением своего главного референта, Народа,

на поверхности. В послевоенных станциях народ торжествует над

своим ортодоксальным идеологическим образом, не поддающимся пластической

фиксации. Первоначальную форму дворца сменяет что-то вроде Дома

культуры, агитация становится наглядной, народ отдается своей

спонтанности, а не конструируется с помощью ортодоксальной речи.

Народ стремятся убеждать, демонстрируя ему фрагменты его собственной

истории. Тем самым окончательно разрывается связь возвышенного

и прекрасного, проходившая через насильственные речевые практики.

Параллельно возрастающей орнаментализации дискурс выдыхается.

Уже не пишутся книги об идеальном социалистическом сооружении.

Книгой становится само метро, повествующее не о намерениях его

строителей, а об их идеологизированном прошлом. После победы во

Второй Мировой войне у СССР появляется общепризнанная история,

не связанная с диктатурой пролетариата и мировой революцией, советский

народ конституируется как суперэтнос, получает (в том числе и

из рук мирового сообщества) вторичную национальность. Техника

строительства метро рутинизируется, перестает относиться к области

возвышенного; метро искупает свое становление «простым техническим

сооружением» пышной орнаментацией. Но такое решение не является

надежным. Народ остается наедине со своими патетическими и несовершенными

образами, и в этих зеркальных отражениях обретает некое подобие

пространства созерцания. За своеобразным советским вариантом «барокко»

маячат «безликие» станции хрущевско-брежневского периода. В нарастающей

орнаментализации уже заложен конец империи: окончательно он оформляется

с середине восьмидесятых годов в панно на станции Боровицкая,

которое можно условно назвать Имперским Деревом, где империя предстает

в виде яблони, простирающей свои ветви над Кремлем, а народы СССР

– яблоками, расположенными в строго установленном порядке. Это

панно – карта распада, спонтанная критика имперского бессознательного

(хотя никто не смог бы предсказать, что после ввода в эксплуатацию

станции Боровицкая Советский Союз просуществует всего несколько

лет).

Орнаментализация отражает то, что террор медленно идет на спад,

становясь называемым, точнее, наглядным. Основанные на насилии

общества, как известно, очень быстро стареют. Советское общество

не составляет исключения из этого правила – для него любая «гуманизация»

равнозначна распаду. Распад архитектонических пространств времени

метродискурса исторически прогрессивен, способствует меньшему

угнетению отдельной личности, признанию – пусть негативному –

ее права на существование. Хотя возвышенное проявляется в эпоху

метродискурса в наиболее чистом виде и даже иногда кажется сверхпрекрасным

(иллюзия, которую охотно ратифицируют некоторые исследователи

сталинской культуры), не следует путать удовольствие от исследования

рафинированного, очищенного от посторонних примесей явления, с

условиями тогдашней жизни, с онтологическим ужасом существования

в стране, которую справедливо Андре Жид назвал менее свободной,

чем нацистская Германия. По возможности соблюдая введенное Мишелем

Фуко «правило имманентности» при анализе дискурсивных практик,

стараясь на привносить в них позднейших напластований, вместе

с тем нельзя поддаваться обаянию их пафоса, делая вид, что эти

практики действительно совершили то, что всего лишь провозглашали.

По-человечески желание выдать возвышенное за прекрасное понятно,

но не надо забывать соотнести его простой, замкнутый на себя самого

нарциссизм, эту вечную массмедийную стадию зеркала, с миллионами

уничтоженных тел. Имманентность анализа не предполагает умножение

нашей собственной жизни и неизбежное последствие этого – произвольную

эстетизацию того, что не имеет к этой жизни непосредственного

отношения. «Правило имманентности» имеет своим непосредственным

продолжением то, что можно назвать несоблазняемостью: сознание

того, что мы не можем быть ни строителями метро, ни стахановцами,

ни вообще людьми другой эпохи. Основой постижения остается безличный

факт письма, умение не оставлять на листах истории отпечатков

своих пальцев (как это делал Сталин на одалживаемых им книгах).

Признавая несводимо коллективный характер возвышенного, тем самым

отрицают за собой возможность отождествления с ним. Сколько людей

погибло во время строительства первой очереди московского метро?

Если мы узнаем об этом, то, конечно, не из метродискурса, а из

тайных архивов, если она случайно уцелели. Как реально взаимодействовал

с метродискурсом целый веер специализированных языков? И это скажет

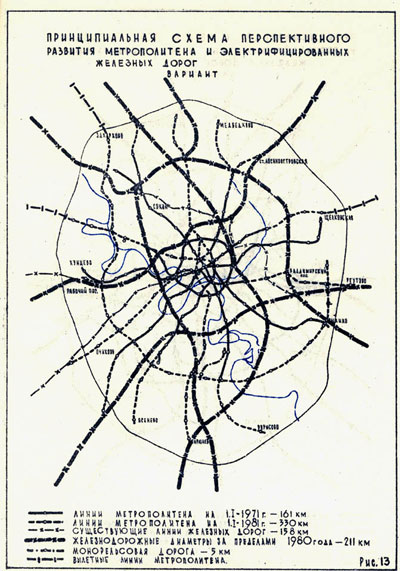

нам не метродискурс, а сохранившиеся чертежи, графики, схемы.

Но даже если ничто не сохранилось, возвышенное не может стать

прекрасным post factum, по воле исследователя. Ибо жизнь других

людей точно также несводима, как и наша собственная; в этом смысле

у нас нет перед ними никакого эпистемологического преимущества.

Примечания:

21. там же, с. 88

22. Как мы строили метро...с. 64

23. там же, с. 63

24. там же, с. 55

25. Лопатин П. Метро...с. 126

26. Как мы строили метро... с. 631. В нахождении этих останков

нет ничего удивительного. Они принадлежат монахиням Староалексеевского

монастыря, на месте которого был в XIX веке построен Храм Христа-

Спасителя.

27. Готов...с. 88

28. там же, с. 6-7

29. там же, с. 8

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы