Чтение в сердцах

или

Что сгодилось бы для доноса в КГБ, будь сейчас СССР, а в нём –

тоталитаризм.

Нет, не хороший человек, Битов.

Или хороший?

Вот боксёр. Вроде, даёт клятву (тренеру, наверно, или кому? спортивному

сообществу в чьём-то лице), что не будет применять приобретённое

умение бить – в быту. И – не сдерживается и бьёт какого-то обидчика.

А писатель? Инженер человеческих душ.

Я ж не хочу, чтоб он меня инженерил.

Что: если я взял читать его книгу, то сам виноват?

Я прямо насколько-то верующим себя почувствовал к концу рассказа

«Инфантьев» (1961,1965).

Повествователь обманным путём втёрся ко мне в доверие… Представляя

этого Инфантьева читателю как его сослуживец с общей точки зрения

сослуживцев его… По-видимому, на все сто ошибавшихся в нём… В

его отношениях к жене. По телефону, мол, очень сухо к ней обращался

и даже только по имени-отчеству называл… Отпад!.. – И вдруг, оказалось

– для нас – настолько её любит… и после смерти её… что аж несколько

рехнулся. Видит её. В каком-то изменённом психическом состоянии

пребывает временами. А вот ещё на кладбище на подобную себе напоролся…

Прочитываешь – и как бы сам готов таким же стать: говорить со

своей женой-покойницей вслух. Мало, что давно умерла. Вон, у той,

встреченной Инфантьевым на кладбище, тоже муж давно умер.

Тем более что после смерти, помню, мамы я и сам чуть не подозрения

стал внушать сослуживцам относительно своей нормальности.

Я, помнится, читал про экзистенциализм, что лишь особые моменты

в жизни чего-то стоят. Любовь. Смерть. Её лицезрение. Своей или

чужой. Остальное – рутина, не настоящая жизнь. Да ещё впадание

в художественный транс – в прозрение, что всё, кроме любви и смерти

есть рутина – тоже рутиной не является…

|

Андрей Битов. Фото Валерия Плотникова.

Вот этакий экзистенциалист этот Битов и есть, наверно: всё – пофигу,

кроме изменённых психических состояний.

Индивидуализм же это сильнейший. И ошибался я раньше (см. тут),

причисляя его к некоторому всё же коллективизму?

Инфантьев… Имечко! Такое же исключительное, как и сами изменённые

психические состояния. Говорящая фамилия. В худших традициях старой-престарой

назидательной литературы.

На повествователя такую неуклюжесть не спишешь – не значащая фигура.

Он с третьей страницы стал всеведущим автором. И дистанция между

ним и Битовым исчезла.

Автор, впрочем, сознаёт, что фамилия говорящая, стесняется. Вон,

не зря, пожалуй, развёл антимонию на воде от имени кладбищенской

товарки насчёт того, как могла произойти такая фамилия.

И мелькает тут ещё одна говорящая фамилия, Монахов. Целый роман

Битов напишет в будущем о нём – «Улетающий Монахов». Тоже всё

изменённые психические состояния там у того Монахова, совсем не

по-монашески относящегося к женщинам. И очень как-то мудрёно приведён

там мною

был Битов к коллективизму своего экзистенциализма: все совестливее

и совестливее от повести к повести Монахов, но всё же бессовестный

и бессовестный… Мало, что беспощадно это выставляется автором

(христианином, наверно, как это следует из других произведений).

Может, за то и веет там чем-то коллективистским (христианство

ж это тоже коллективизм), что по контрасту с совсем уж неверующим

Чеховым как раз и проявляет себя (надо будет и тут привлечь Чехова…).

В «Инфантьеве» индивидуализм пристрастия к изменённым психическим

состояниям тоже (диковинностью всё же фамилии) как-то смягчается

возможным заигрыванием автора с христианством.

Предшествующий (в сборнике «Аптекарский остров») «Инфантьеву»

рассказ, «Пенелопа», наоборот, не столько само изменённое психическое

состояние демонстрирует, сколько ситуацию чуть было не впадания

в оное. (Любовью, возможно, в экзистенциализме считается и случайная

половая связь. Вспомним в будущем написанное Битовым: «–

Она [любовь] и бывает только с первого взгляда, только

не с первого раза получается…», может, с молодости вынашиваемое

им. Вот эта, что с первого взгляда, тут чуть и не случилась.)

В пику названию рассказа персонаж-почти-повествователь в глубине

души совсем не почитает супружескую верность ценностью, знаменитым

образом которой является гомеровская Пенелопа. И имя той аж в

название рассказа попало не просто из-за того, что персонаж там

пошёл смотреть кино «Одиссей», а из оппозиции автора идеалу супружеской

верности. И в кино герой чуть было не сошёлся с какой-то подозрительного

вида девкой, наверно, сбежавшей из тюрьмы. Беспаспортной. А он,

можно понять, был красивый мальчик, пользующийся успехом у женщин.

Так он, ценя себя, порыв свой смирил. Поступил, как обычные люди.

И мучается. Но не тем, что надавал партнёрше авансов и струсил.

А тем, что поступил, как «благовоспитанный». Потому в кавычках

слово «благовоспитанный», что фальшь – это воспитание: культивирует

противоестественность. Девушка-то ему понравилась, но она была

плохо одета и слишком коротко острижена. Он ронял себя в глазах

ленинградских прохожих, девушек, что на Невском проспекте ходят.

Совок он, мол (хоть это слово появилось только через 30 лет после

написания рассказа).

И хоть не забывать надо, что персонаж-почти-повествователь это

всё-таки не автор, но и этот рассказ какой-то не советский. И

потому, понятно, оба рассказа хоть были опубликованы в советской

печати, но с неприятностями до или после публикации. (Чтоб читатель

это знал, Битов особо позаботился, введя в комментариях историю

издания всех рассказов, что в книге. Зачем ему это? – Наверно,

чтоб мы политизировано его читали.)

Люблю политизировать…

Недавно получил письмо: то-то и то-то хорошо, а плохо, что ты

пытался вот то политизировать.

А я не согласен.

Политизируешь – это в своём сознании как бы создаёшь пересыщенный

парами воды объём внутри камеры Вильсона. Ну как бы мы, люди,

смогли б увидеть электрон, такую крохотную частичку, если б не

камера Вильсона? А здесь след его, где он пролетел, видим. На

его пути пар в туман конденсируется. Вот так же и то, скрытое,

зачем писатель написал нечто: что хотел этим сказать. Страстно

хотел. Аж не выдержал и написал. А то б не стал. – Ведь не пропустят

в печать…

Как первый рассказ из сборника «Аптекарский остров», «Автобус».

Кусок оттуда:

«Вот площадь. Что-то около одиннадцати. Эта круглая площадь,

с круглым сквером посредине, и круглые шары фонари вокруг сквера.

И шары окружены каким-то круглым туманом. К этим шарам тянутся

веточки, заиндевелые, белые. Автобус едет по кругу и меня прижимает

к стенке. Центробежная сила».

Ну и что? Зачем это написано? Не затем же, чтоб побаловаться словами

с корнем «круг»? Ради идеи зацикленности? Зачем вообще весь рассказ,

бессюжетный? Ни о чём… О мыслях в автобусе и вне его.

А он – об автоматизме. О том, что это плохо – автоматизм. Что

живём мы как-то по инерции.

Рассказ написан в 1960-1961 годах.

Хрущёвская оттепель. 4-5 лет после разоблачения культа личности

Сталина. Появилась надежда, что социализм можно вылечить, исправить

так называемые «ошибки социализма». Центростремительность могла

смениться центробежностью – самодеятельностью. Могло, казалось,

сформироваться гражданское общество. Государству бы начать передавать

ему какие-то функции по самоуправлению, запустить процесс ожидаемого

при коммунизме исчезновения государства. Ведь коммунизм же строили.

– Началось движение шестидесятников.

А Битову плевать. Он уже видит, что ничего у шестидесятников не

получится: слишком много вериг на людей понавешано при Сталине.

Слишком мало их снято при разоблачении. Нет воли снять остальное.

– Самим снять? – Не пустят.

Но и воли нет – это главное.

Инерция продолжает царить. Стенка продолжает существовать. Сквозь

неё не выпадешь, даже и при крутом повороте. Останешься в автобусе.

Со всеми. Как все. Как всегда.

Всё кем-то запланировано и худо-бедно выполняется, по плану: мы

построили лживый социализм, мы строим лживый коммунизм. К 1980-му

году построим. Через 20 лет. – Ненастоящесть – неизбывна.

«…А мне нужна десятка, подходят два 40-х. А десятка… Я всегда

думаю: может, она с моста свалилась?.. Такое дело. Я всегда, когда

езжу через мост в автобусе, думаю, а что я буду делать, если сейчас

мы полетим в воду?»

Вольна – только случайная мысль.

Повествователь её и развивает, пока не бросит ради другой случайной.

«Так я думаю чаще всего, когда мне куда-нибудь очень, позарез

надо, куда я еду…»

И в этой связанности – вольная ото всего-всего мысль…

«И вообще, зачем это?..» – Что было надо… Зачем вообще

жизнь?

Жизнь строителей лжекоммунизма… Догоним-де и перегоним Америку

по уровню жизни…

Битов не за реставрацию некую капитализма (не за «социализм с

человеческим лицом», как вскоре появящиеся правые диссиденты это

назовут).

«А мама хочет сервант. Никто ей не сочувствует. А ей очень

хочется. Я говорю, зачем сервант? А она говорит: мало ли кому

чего – просто охота…».

Понимаете? Никто ей не сочувствует. Почему? Никому не нужен комфорт?

– От инерции, может? – Но всё же…

Или вот:

«Хорошо также варить варенье. И надписывать на банках «клубника

отличная» и ставить дату, или «смородина удовлетворительная» и

дата. И ставить банки на шкаф плотными рядами. А потом составить

их опись».

Потому на шкаф, что нет же подсобных помещений, кухни – общие,

квартиры – коммунальные… Так это – пока. И Битов совсем не против,

что не сейчас это – жить вольготно, и не завтра.

Как факт – тут же:

«Хорошо – разбираться в хламе. Сортировать. Рассортировав,

заворачивать в бумагу, перевязывать бечёвкой и опять же надписывать

«обивка от бывшей ширмы» или «пластинки битые» и опять же класть

на шкаф».

Или это не факт, а угодно повествователю издеваться над советской

нищетой и скопидомством, ёрничать во имя зажиточности?

Или всё же мещанство это (отрицательно оцениваемое)?

А инерция революционного пафоса человеческого усовершенствования?

Порыв к культуре…

«Вот идут мне навстречу две женщины. Старые, усталые, из

последних сил. И говорят друг другу какими-то высокими голосами:

«И ты думаешь можно сделать такую выкройку?.. Ну что ты… Я ему

так и сказала… Ты не ходила на его концерт?! Ван Клиберн – прелесть…»

Усталые такие. Идут куда-то. А я вот (разве можно так?) смотрю

и вижу, какие у них худые старые ноги в чёрных чулочках…»

Что Битов: сажает в лужу своего «я»-повествователя? – Старухи-то

из последних сил и на последние деньги на концерты ходят. Они,

может, театральные портнихи. Ленинград (а это явно он) город культурных…

Или он и их за инерцию шпыняет? За их инерционную культурность…

И плевать ему на остатки революционного усовершенствования людей,

из-за которых старухи культурны ещё.

Так за что он, Битов?

«И автобус останавливается. У филармонии. Видно, кончился

концерт. Это, наверно, субъективно – я редко бываю в филармонии

– там всегда масса девушек. Их почему-то даже больше, чем старушек,

и конечно, больше, чем парней. Почему-то они очень ходят в филармонию.

И не то чтобы были синие чулки и некрасивые – очень даже симпатичные

девушки. И вот они садятся в наш автобус – одни девушки – концерт

кончился – хорошенькие, модные девочки… Но что-то странное с ними.

Какие-то очень каменные, холодные лица. Такое выражение. В общем,

похожее у них выражение. Они даже совсем друг на друга похожи.

Ну да, после концерта… Но всё-таки… Почему у них такие лица? Ну

да, вспомнил, сегодня концерт Имы Сумак. <…> Конечно же,

это она поднимается сейчас по ступеням автобуса. Одна, две, три…

много! Двадцать одна Има Сумак вошла в автобус. А как они сидят,

или как стоят, или платят кондуктору! Просто поразительно. Как

они гордо скользят по моему лицу взглядом холодным и далёким,

как вершины Анд. Не замечают меня. А я, можно сказать, единственный

молодой человек в автобусе».

Он против массовой культуры. С теми старушками и Ваном Клиберном

было то же. Хоть там была классическая музыка… Хоть тут филармония.

«Модные» – вот враг. Социальное же творчество предполагает

индивидуальность, а не серийность. А серийность – это ж очередная

ошибка построения социализма.

Но одолеют ли её, скажем, даже и левые, шестидесятники, столкнувшись

с усреднением? Когда коса такого нивелирования личностей прошлась

по стране при сталинизме…

Впрочем, это отсебятина. В рассказе ничего нет, чтоб так думать.

Однако, чего это Битов так раз за разом подставляет под усмешку

молодость своего «я»-повествователя и его некоторую зацикленность

на вопросах пола? Не хочет ли он сказать, что лишь молодому такое

естественно?

Пожалуй. В молодости – максималисты. И потому «я»-повествователь

на всех существ женского пола смотрит с гендерной точки зрения.

А автор – ему в 1960-м 23 года – это осознаёт и подтрунивает:

«Что это? Почему бы мне не убить вот этого человека? Он сделал

мне гадость, или он мне мешает, или просто мне не нравится его

физиономия. Почему бы и нет? Почему бы мне не растлить собственную

дочь? Или не выкрасть десять тысяч золотого займа из бабушкиного

стола?»

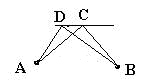

Когда началась перестройка, советские философы (например, Цехмистро,

Штанько) бросились пробовать объяснять накопившиеся за десятилетия

догматического сна замалчиваемые прежде давно возникшие вопросы,

даже и в естествознании. Например, так что ж с физикой, с миром?

Он дискретный или сплошной? Из многого он или целостный? И предлагали

его считать… диалектически противоречивым: и такой, и такой. Почему-де

луч света при отражении от зеркала при прохождении из точки А

в точку В проходит по кратчайшему расстоянию АСВ (когда угол падения

луча на зеркало равен углу отражения от него), а не по какому-нибудь,

случайно подвернувшемуся, некратчайшему ADB?

|

Потому, дескать, что в едином объективном мире, в котором нет

времени и причинности и вообще какого бы то ни было уморазделения

(на время, причинность и т.д.), фотон (умовыделим его тут для

рассуждения) «знает» «заранее» «длину» (дальше не буду ставить

кавычки ради удобства) всех отражённых от зеркала (умовыделим

и зеркало из единого мира) путей (и их выделим). «Знает» и естественно

движется по кратчайшему.

Вот так и внедрённая ещё в детстве (если не раньше – по Юнгу)

в битовского «я»-повествователя мораль не даёт ему будущему «растлить

собственную дочь». Или ему настоящему «убить вот этого

человека», не нравящегося. Так называемая в психологии социализация

(род всемирной целостности) не даёт ему это делать. А Битову,

может, слегка растерявшемуся от хрущёвской оттепели, вольно искать

границ свободы. Вот и существует его «я»-повествователь в каком-то

погранично-нереальном мире. И то он за обществизм, то за индивидуализм.

В выше приведённой цитате «я»-повествователь что-то автоматизм,

укоренённое, общепринятое не осуждает.

Так за что Битов?

Может, за изящество вот такого виртуального метания между ценностями

и умение это выразить? Искусство ради искусства…

Но и оно ж – с оттенками бывает. Какой у Битова?

Всё-таки в филармонию девушки и старушки валом валят. Там не каждый

раз Има Сумак. Там классическая всё-таки музыка. И есть оттенок

негатива, что не гендерными парами туда ходят. Есть. Чего же это

негатив всё-таки? Вагнера, скажем, фашисты своим выразителем считают…

Коллектив индивидуалистов-экстремистов. Им опьяняться искусством

нужно из-за приятия жути жизни. Так мужчины Ленинграда явно не

высоколобые фашисты, раз им филармонии не надо. И хорошо, что

они не фашисты. Но они тогда и не антиподы фашистов, не коллективисты-экстремисты,

которым дневную глубину переживаний от социального творчества

(актов Добра) нужно вечерами тоже, как и высоколобым фашистам

(от актов Зла), сбалансировать глубиной переживания искусства-с-большой-буквы.

И тогда плохо, что мужчины Ленинграда не таковы… Что и отметил

Битов не полу-, не четверть-тоном, а ещё более тонко. Так?

Или заумно?

Ясно, что превалирует какая-то смутная тоска в «Автобусе».

Битов, наверно начал приходить к Богу. Посмотрите, какое одушевление,

какой панпсихизм (фотон «знает») пришлось применить мне, атеисту,

пересказывая потуги перестроечных времён философа быстренько решить

то, о чём раньше нельзя было вслух рассуждать. Так то в философии

было нельзя. А в литературе кто б поймал Битова на заигрывании,

если не с персонифицированным Богом, то с каким-то безличным Всемирным

Духом?

Поймали бы… Потому этот рассказ и не публиковался в советское

время.

Но со своей всё же тягой к чему-то от обществизма (Бог ли, Дух

ли) Битов и к левым шестидесятникам не примыкал, чуял грядущий

провал дела левых диссидентов (сделать социализм честным, безноменклатурным,

самодеятельным), и к правым (чтоб к комфорту ближе) тоже. Он –

белая ворона и для левых, и для правых.

И власти ему простят, из СССР не выгонят.

Иной рассказ власти аж своим, наверно, считали. Например, пятый

в «Аптекарском острове» – «Далеко от дома». Студент-практикант

проявляет мужество в ориентированной на освоение Сибири деятельности

якобы социалистического государства.

Только не типичное тут: не великая стройка, не студенческий отряд

(они стали организовываться с 1959 года), а одиночка студент,

и бурят тут скважину для воды – «С водой в селе было плохо».

И лишь где-то для кого-то (радио объявило) – великое: Гагарин

в космос полетел. (А тут только и реакции, что русский-де, судя

по имени, да молодой, а майор уже.) Здесь всё очень снижено. И

даже скверно. Чтобы создать обществизму наихудшие условия для

проявления (они лучше для героизма преодоления не только рутины,

но и просто безобразия).

Но не ради фэ относительно гадостей «социализма», плюющего на

личность, разводится тут скука скучная, а ради того, что под личностью-то

понимается беспредел. И тут тоска, что запредельного нет. Есть

только тень его – трудовой подвиг ради подвига (никто ж не оценит,

ибо привыкли). Рутина всё…

Нет, не всё. Есть что-то за горизонтом обыденности, куда тянет,

как журавлей на юг по осени (исключая материальную причину, что

те просто к теплу летят).

Студент даже женатым сделан, чтоб чувство долга имел и страдал

от него в долгие месяцы разлуки. Чтоб неестественную жизнь далеко

от дома вёл.

И тогда чувствуется, что естественная-то была б как раз не рутиной

и нудой, как бы низка она ни была:

«И Сергей притерпелся, привык и почти уже полюбил эти медленные,

нудно-напряжённые дни и иногда неожиданно взглядывал кругом: на

Филиппиху [почти пересыхающую летом реку, из-за чего тут

и бурили воду], на чёрные домишки с покосившимися плетнями,

на неправдоподобную капусту, выплывающую из последних клочьев

тумана своими молочно-голубыми боками, на женщину, плывущую с

вёдрами, такую желанную, отчего всегда вспоминалась ему жена,

хотя и не видел он её никогда с вёдрами… или петух ронял в осеннее

запустение свой пронзительный крик, или глубокий старик сторож,

как всегда доставая и поднося ему кисет с махрой, просил папироску,

или… а дальше шли бесконечные, плавные, зелёные холмы – и тут

что-то спирало ему душу, подступало к горлу, раздвигало грудь

в непонятном, тревожном и тоскливом, чувстве любви ко всему этому,

столь надоевшему, почти ненавистному, от чего давно уже хотелось

бежать».

И никакого покорения космоса не надо, и великих строек, и малых

– вот этого бурения ради воды, – и комфорта не надо, и хватит

воды из ручейка-речки, и – обалденной капусты, и – махры вместо

папирос, и – вот этой ядрёной женщины вместо культурной жены,

и самого` модерного коммунизма не надо, и социального творчества

для его достижения – тоже.

И это какой-то иной экзистенциализм. Традиционалистский, что ли,

если не религиозный.

Западный экзистенциализм ведь почему только миги творчества, совокупления

и смерти (предсмертия) ценит в качестве настоящей жизни? Потому

что в них человек к границе обычного подходит. В совокуплении,

например, – в пределе – в почти обморок впадает из-за отлива крови

от головы и прилива известно куда. (Кто-то – в животном мире и

такое есть – даже просто умирает.) Это не говоря уж о глубинах

эмоций, обычному психическому состоянию неведомых. От близости

смерти (естественной и неестественной) тоже ощущения феноменальные.

От творческого озарения, самовыражения – тоже. Внутренний мир

– главное. Индивидуальное. (По Ницше – образно, в «Происхождении

трагедии из духа музыки», – сон и опьянение приводят к ценимому

изменённому психическому состоянию; это тоже индивидуальная физиология.

А куда ещё для спасения кидаться, когда в межиндивидуальном, общественном

то бишь, – нехорошо?!)

В традиционализме с общественным, видимо, неплохо. Вот там круг

естественного как ценимого – побольше. И в качество ценности возведено

многое. В том числе и естественная взаимовыручка. Что и помещено

в последнее предложение рассказа:

«Сергей задрёмывал и думал с нежностью о Сане, который так

просто и ясно относится к вещам: твои полсмены и мои полсмены…»

И про этот рассказ аж не написано в комментариях про препятствия

его публикации в Советском Союзе.

Но героизм освоения Сибири, конечно же, опорочен хвалой традиционализму.

И совсем уж тут речи нет об официально и неофициально (по-шестидесятнически!)

подразумеваемом сквозящем сквозь трудовой героизм порыве строительства

нового мира, коммунизма.

Вот такой «не советский писатель», по словам

привлечённого Битовым в комментарии Сергея Чудакова, был автор

«Аптекарского острова».

Но в пропасть ли ницшеанства, в самый ли моральный низ попал Битов

в своём стремлении писать честно?– Измерим Чеховым.

Сравним с «Автобусом» что-то аналогичное, бессюжетное, у Чехова.

С «Жалобной книгой», например. «Это скорее сцены, в которых

важнее разговор персонажей или их мысли, чем сюжет»,

– написал словно об этой вещи Эйхенбаум. Народа в этих произведениях

у обоих авторов тоже одинаково много. У Битова – 32 (считая, типа,

21 девушку а ля Има Сумак за одну). У Чехова – 20.

Для Битова в советской действительности кругом, во внешне-видимой

сфере, по крайней мере, была ложь, не настоящая жизнь. Для Чехова

то же было касательно бытования в его время великой русской литературы:

ерундой, мол, является всё это её народолюбие в конце 19 века.

И вот он в пику пишет ерунду-рассказы.

Литература ж, мол, писалась для мизерного количества населения

страны (98% которой были неграмотные крестьяне). Общество делилось

на благородных (в том числе и разночинцев) и мужиков. И благородные

– только имелось в виду, что они благородные, ибо они представляли

собою (опять, наверно, на 98%) ничтожества, если вдуматься, например,

в эту «Жалобную книгу».

Упаси, Боже, искать это написанным впрямую у Чехова в 1884 году.

Он это «сказал» «композицией» (Драгомирецкая.

Автор и герой в русской литературе XIX-XX века. М., 1991. С. 213).

Смотрите – первые записи в жалобной книге:

««Милостивый государь! Проба пера!?»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей

написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя».».

Тут или один, или два человека писали. Или один, извинившись перед

будущими читателями за то, что собирается не по делу выступать

(обращение-то учтивое: «Милостивый государь!»), нарисовал

рожу. Так вот он, какой вежливый: показал себя и рисунком и обзыванием

будущих читателей. Или тут два человека. И один другого стоит.

Хоть второй первого (за непотребство?) обозвал.

Оно, конечно, последнее дело – объяснять шутки. Но что если тут

лишь видимость шутки?

Ведь образованные ж люди. 98% пассажиров, будучи неграмотными,

и не пойдут в конторку-то, не приблизятся к этой жалобной книге.

А образованным кто-то ж решил создать предпосылки для функционирования

гражданского миниобщества, локализующегося вокруг железной дороги

в данном районе. Сама дорога, может в новинку тут (Россия в 1884

году – страна не очень уж развитая в смысле дорог; она и через

100 с лишним лет не стала очень уж развитой в этом отношении).

И вот кто-то, из лучших побуждений, не только учредил обратную

связь между потребителями услуг железной дороги и её служащими,

но и захотел сделать её абсолютно доступной всем образованным,

лучшим, казалось бы, людям округи. Этот кто-то велел не запирать

книгу. Пусть пишет каждый пользователь при малейшей жалобе и пусть

не будет соблазна железнодорожной обслуге кого-то не допустить

к жалобной книге.

И вот пошла писать губерния!

Преувеличил этот кто-то потенциал добронравия у образованной публики.

Как недавно, – для Чехова недавно, – переоценили народники народ

в своём хождении в народ. Как в будущем переоценят народ социалисты

и коммунисты, и лопнут и их потуги двинуть общество к лучшему.

Если как-то общепринято, что в людях заложено хорошее, и надо

лишь способствовать ему – и оно проявится, то по Чехову получается:

далеко это не так, как общепринято.

И получается такое озарение при чтении не откуда-нибудь, а из

композиции. На равных тут представлены жалоба и не жалоба.

«Многие рассказы Чехова – простое сопоставление фактов:

есть А., есть В., ищите и найдите, какая связь между ними» (Берковский.

Литература и театр. М., 1969. С. 74).

Один подонок, другой, третий, четвёртый… Прочтите этот коротюсенький

чеховский рассказ. – Ни одного из 20-ти человек нет тут благородного,

как они себя – за грамотность – тогда называли. Дураки, грубияны,

трусы, подлецы, безграмотные (в смысле – очень и очень плохо учились

в школе: ошибки возмутительные в письме), самодовольные острословы

и тупицы, корыстные и бескорыстные ябеды – дрянь, как на подбор.

И можно задуматься: действительно ли «Чехов так «безыскусственно»...

организует» (Драгомирецкая. С. 211) речевую стихию? Самоустраняясь?

Или он очень вмешался уже с самого начала – взявшись, мол, цитировать

беспризорную книгу жалоб. (А может, он способен был вообще что

угодно показать под тем углом зрения, что это, дескать, никуда

не годится.)

Битов вон тоже положил рядом разные А и Б бессистемно скачущих

мыслей своего «я»-повествователя. Но сам набор-то выявил, что

предпочтения у Битова есть: каким-то Природным Богом предопределённые

автоматизмы оценены «я»-повествователем всё же хорошо, только

людьми вдруг-внушённое оценено им плохо. В СССР – это внушённое

людьми, стоящими у власти, в частности, цензорами, в том числе

и самоцензурой:

«Что же ты извращаешь? Правду, говоришь, пишешь?.. Ах ты,

негодненький! Говоришь, искренне надо?.. Ах ты, сволочь, мракобес…

а я-то думал, ты заблуждаешься! Я-то тебе верил, гад!! Скоро праздник.

Мы будем демонстрировать свою мощь! А ползучие гады будут высовывать

свои жала из-под ворот… И ты, ты будешь там!!!

И действительно, кому хочется быть ползучим гадом и высовывать

своё жало?..

Вот сейчас приеду домой и всё, всё приберу! Вымою, выколочу, выброшу

всё ненужное и открою форточку».

И ёрничает, и ёрничает «я»-повествователь. И даже обещает последней

строкой рассказа «Автобус» вообще ничего не делать и не думать:

«И так буду лежать на спине и смотреть в небо долго-долго

– всю жизнь».

И не понёс Битов, близкий всё же к «я»-повествователю, этот рассказ

печатать.

Совершенно по ницшеански считает он коммунистами внушённую мораль

проблемой, раз она не Абсолют, а внушена ими при приходе во власть.

Не то же ли сделал и Чехов в конце своего рассказа?

««Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За

начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».».

Тут два ответа возможны. 1) Чехов выбрал ситуацию, собирающую

людей, нехарактерных для благородных (образованных). Выбрал для

нашего добродушного смеха. Чтоб заработать. И наш добродушный

смех означает, что на самом-то деле благородные не таковы, в общем.

И мы, сами благородные, благодарны Чехову за то, что он нас посмешил.

2) Чехов экстремистски считает, что благородные очень не благородны,

только притворяются ими. Написал вещь не для заработка, а чтоб

душу свою облегчить. Только для спокойствия своего притворился

смехачом. И постепенно, по мере упрочения своего писательского

положения, перешёл от якобы смеха к откровенной грусти (в произведениях

следующего периода творчества).

Во втором случае Чехов именно экстремист. Это надо повторить для

заострения.

Дурак начальник станции, равный битовскому советскому тоталитаризму,

выявил наличие среди людей почти стопроцентной концентрации гадов,

так что сделаться лучшим человечеству не светит.

Тогда, как Ницше: создать (искусством?) сословие аристократов-сверхчеловеков,

совсем не коллективистских ангелов?

Что если и Чехов ради того же писал, понимал он это или не понимал.

Не есть ли знаменитое чеховское – отданное какому-то его персонажу:

«в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда,

и душа, и мысли», – не есть оно перекличка с ницшевским,

не отданным произносить никому: «общество может существовать

не ради общества, но лишь в качестве фундамента и подмостков,

на которых мог бы подняться более изысканный род существ к своей

высшей задаче и вообще к высшему существованию, подобно тем жадным

до солнца и стремящимся к нему вьющимся растениям на острове Яве

(они называются Sipo Matador), которые своими ветвями обнимают

и обвивают дуб до тех пор, пока наконец, высоко над ним, но опираясь

на него, они в свободном свете не распустят своего венца, гордые

своею красотой и счастьем».

Ницше и Чехов упование на Бога отвергли. Всё – в руках человеков:

сделать часть среди себя сверхчеловеками. А Битов? Он же плюёт

на активизм: на уже опростоволосившихся или на вскоре опростоволосящихся

прокоммунистов, шестидесятников.

Что по Битову: отдаться естеству, а оно не погубит? И ничего не

усовершенствовать…

Информация к размышлению.

Есть у Битова вещь, чуть не «в лоб» выражающая это. Она даже и

расположена под одной обложкой в книге с названием «Аптекарский

остров» вместе с одноимённым сборником рассказов: издательство

Амфора; Санкт-Петербург: 2008. Вещь называется «Жизнь в ветреную

погоду» (1963).

Вот что о ней написал Битов, упоминая Чехова:

«И вдруг – мне нечего сказать. И вспомнил я расхожее высказывание

Чехова, что уж если тебе не о чём писать, то напиши о том, как

тебе нечего писать. Ну я и сел писать такую вещь. Июнь 63 года.

И название пришло сразу: «Жизнь в ветреную погоду». Красиво! Она

как-то легко пошла на одном дыхании – вдохновение, даже наслаждение,

хотя в то же время мне казалось, что в этот момент я не занимаюсь

художественной прозой: просто пишу. До этого я чувствовал, что

делаю сильно, крепко, а тут совершенно не было ничего, никакой

сверхзадачи» (С. 540-541).

Но Чехов-то мог начать писать о ничём, зная, что ВСЁ ТАК плохо,

что это обязательно вдохновит его активистским пафосом сделать

сверхчеловека. То есть не «в лоб» будет «сказано» ого что.

Есть, конечно, мнение, что искусством является и сама образность,

иносказание.

«…постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое,

что становилось стыдно всего неживого в себе…»

Гимн естественности…

Или само это название «Жизнь в ветреную погоду».

У Пушкина ещё лучше: А женский пол как пух легок…

Описывается состояние мужчины-кота, который гуляет сам по себе,

и лишь по весне – с кошкой, а тут – любовь к жене кончилась (герой

и назван-то, как и в «Далеко от дома», Сергеем, тогда ещё по жене

ещё всё-таки скучавшем), и вот человек готов улететь душой к какой-то

другой, – что и описывается, – давней знакомой, вдруг, похоже,

проявившей интерес к нему.

Девушка поёт бардовские песни.

И вся тонкость Битова проступает:

«Из трёх или четырёх песен, которые и на самом деле были

хороши, он почти ничего не запомнил из-за этого».

Как здорово это «из-за этого»!

Это песни шестидесятников, идейных врагов Битова и его Сергея,

считающих, что Зло победит их активизм. Они «хороши»

не только эстетически, но и потому что в них исповедуются Добро,

что есть хорошо. И «Из-за этого» душа Сергея их и отторгла.

А не отторгла то, что к шестидесятникам относится лишь по недоразумению

(см. тут):

«Только начало одной. Эта песня даже отвлекла его от сладких

воображений [что для него пела девушка]. Двусложные

слова в конце каждой строки пелись с двойным ударением, отчего

слова эти казались разбитыми, как бы черепками слов-рюмок и слов-чашек.

Это придавало песне ещё более диковатый характер, чем странный

текст, ускользающий мотив и отсутствие рифм.

Какой большой ве-тер напал на наш о-стров и снял с домов кры-ши, как с молока пе-ну…».

Сергей, – в соответствии с владеющим им состоянием готовности

оторваться от семьи, – «в лоб» услышал и песню Новеллы Матвеевой.

И всё это изрядно (да и вся повесть) «в лоб», лишь иносказательно

(образно), изображает очередной переход к изменённому психическому

состоянию – влюблённости, которое только и есть (это уже не «в

лоб» выражено) ценность. Что, единственное, по-моему, и представляет

собой художественную ценность.

Но… Что-то немного это добавляет к уже написанному.

Немного тревожит всё-таки политизированность. Я не уделил внимание

продолжению процитированных слов Сергея Чудакова: «он

[Битов] не пишет обстоятельств, общественной принадлежности,

среды, он берёт существования как таковые», – чисто литературоведческих

слов.

К существованию как таковому относится ли, скажем, отсутствие

любви к жене? – Относится как-то, наверное, пусть даже предметом

«существования» и является лишь наличие или зарождение

любви. – Ну так как описано отношение Сергея к жене?

«Жена варила кашку сыну… затопив жене плиту, он вышел… услышал

снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она,

по-видимому, спала, а теперь кричала, что у неё что-то промокнет

в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: «всегда [а это

они первый день живут на даче] ты оставляешь всё под открытым

небом», вышел в сад…»

И так далее. Это на три страницы текста, описывающего, мол, быт.

Жены практически нет в жизни Сергея. Вот отношения с нею и НЕ

описываются. А «мол, быт» это скорее его отношение к нему, а не

быт. Так что и быта нет.

То ли дело с приятельницей, пришедшей с приятелем. На одной странице:

«…он думал о том, что вот знал их хорошо порознь, приятеля

и приятельницу, но никогда не видел вместе, а тут они приехали

вдвоём, и что бы это значило? И ему показалось, что это они не

«просто встретились на платформе» [а она захотела его увидеть

и увязалась за приятелем, едущим к нему]… она – так, как

ему бы это больше всего понравилось: не высказываясь, а просто

окинув всё взглядом согласия и удовлетворения, словно она и раньше

хорошо и с интересом обо всём этом [о кабинете в виде недостроенного

чердака] думала, о Сергее и его загородном житье, и довольна

теперь, что всё так и оказалось [без мещанского уюта] и

не разочаровало её… Хотя обращался Сергей в основном к приятелю,

а приятельница молчала, она всё больше занимала его внимание.

Время от времени он поглядывал, как она взяла что-то с его стола

и разглядывала [вещи ж говорят о хозяине, если интересоваться

им], а потом положила на место, как она прислушивалась к

разговору [не безразлична], как двигалась, аккуратно

обходя паутину, и как улыбалась. Была в ней какая-то свобода и

смущение одновременно, что сообщало её здесь присутствию оттенок

заинтересованности, большей, чем любопытство, и эта заинтересованность

польстила Сергею. И было в её движениях что-то от такого приятия

всей обстановки и Сергея в том числе, что сразу естественным и

вечным показалось ему её существование тут и как будто она должна

была бы остаться, а приятель – уехать».

Телепатия ж прямо какая-то.

На следующей странице это слово и впрямую напечатано.

Очень, конечно, интригует такая необычность.

Но… Что-то меня не вдохновляет какое-то «в лоб» демонстрирование

самого ценного для автора. Как и – с женой – самого неценного.

И злит какое-то аж притворство, что ли, Битова в комментариях

относительно этой своей вещи: «Сегодня уже трудно объяснить,

я вот сейчас не могу понять, почему нельзя было печатать «Жизнь

в ветреную погоду»? Заставьте нынешнего студента филфака ответить

на такой вопрос – хватит на дипломную работу».

А я одной строчкой объясню. Пусть стало в официальном СССР пустой

догмой социальное творчество масс, но оно ж было заявлено, и в

нём не могло быть места демонстрированию в качестве ценности всегда-всегда

– внутренней свободы мужа от жены.

А в левой оппозиции…

Если, скажем, пел Окуджава: «Не обещайте деве юной любови вечной

на земле», – то это пелось грустно как. На то и был тогда Окуджава

шестидесятником. А Битов – не был.

Однако вернёмся к собственно литературе.

Ну научился Битов технике экзистенциалистского письма… – Но не

застой ли это творческий – «Жизнь в ветреную погоду»?

Следующая вещь, «Записки из-за угла», входящая вместе с «Жизнью

в ветреную погоду» в сборник «Дачная местность», уже как-то даже

и нечитабельна.

Тревожно для души интерпретатора – заявить о нечитабельности

какой-то вещи такого кита, как Битов.

Мне повезло. Нашло настроение, и я смог всё же прочесть «Записки

из-за угла». Нечитабельностью Битов, как минимум, хотел тут

сказать о гнетущем его общественном неприятии экзистенциализма

в советское время, если уж обязательно надо суметь найти

что-то «не в лоб» сказанное, чтоб разрешить себе отнести эту

вещь к художественному явлению, а не к

публицистико-филофскому. Как трудно стало Битову в той атмосфере жить как писателю,

так трудно читать это произведение читателю – уж больно

отвлечённым тут оказалось это ни «обстоятельств», ни

«общественной принадлежности», ни «среды». Не философы ж всё-таки

обыкновенные читатели. И сегодняшнему читателю сие читать,

думаю, так же трудно, как было б трудно и советскому, будь оно

опубликовано и попади тогда ему в руки. Поэтому можно

согласиться с таким комментарием Битова: «в «Записках из-за угла»

есть всё-таки не только «несоветскость»». Он в принципе против

того, чтоб люди возводили в Абсолют Что-то в качестве

будущего, потому достойного стремиться к нему. Кто бы ни были эти

люди: советские или постсоветские. И даже упоение мигом –

ложь. Он там такой образ выложил: он (там уже никакого

Сергея, а сам Битов, писатель) всё думал (и рассказ когда-то ранее

написал), как умрёт некий человек, встречаемый им возле

дома, как будет тот лежать, а вокруг него - хлопотать

родственники. И вот он это увидел: лежит, «убитый силой моего

воображения». А потом оказалось, что у того был просто обморок. Всё

– ложь. И искусство, усиливающее как бы аж саму жизнь, есть

ложь.

Битов – не Ницше, не Чехов, не шестидесятники.

Ницше, Чехов, шестидесятники живописали недожизнь окружающих ради в

принципе настоящей жизни. Ради в принципе возможной. И даже

вскоре. Шли по пути наибольшего сопротивления.

А Битов?

Разуверившись, он по пути наибольшего сопротивления не пошёл, не

считал – в «Записках из-за угла» - и искусство овчинкой,

стоящей выделки.

Вот и трудно это читать, скучное о скучном. Нет противочувствия и

результата его – катарсиса. Нет, скажем так, третьесказания.

Есть второсказание (иносказание) – скучно о скучном. Если

быть до конца честным, это не искусство, а

идеологическое-около-искусство. Или – просто прикладное искусство: «усиление

чувств», словами самого Битова. Как, наоборот бывает, усыпление

чувств (колыбельная песня тоже прикладное искусство). Как

вообще любая песня (за некоторыми исключениями – бардовскими,

например, песнями) есть прикладное искусство. Битов поёт о

том, что нечего воспевать. Никогда. Ни в СССР, ни после

СССР.

8 февраля 2010 г.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы