Живое пространство (В Москве проходит выставка картин Алексея Алпатова)

19 октября на Винзаводе, в «11.12.Gallery» открылась выставка одного из самых самобытных современных русских художников Алексея Алпатова. Выставка будет работать до 5 декабря.

1.

Стиль живописи Алексея Алпатова органично связан с главной художественной традицией новоевропейской живописи – реалистической. При этом Алпатов ни в коей мере не является классицистом. Он не ориентируется на воспроизведение художественных «стандартов» прошлого. Более того, по сути, он их отрицает. Рискну предположить, что если бы работы этого художника довелось бы увидеть мастерам девятнадцатого столетия, их реакция была бы крайне противоречивой: безусловное погружение в «объект» сочеталось бы с шоком и потерей ориентации. И, наверное, такая реакция может считаться главным подтверждением актуальности той версии реализма, что присутствует в работах этого московского художника.

Для того чтобы существовать, традиция должна непрерывно обновляться. При этом настоящее может сколь угодно настойчиво декларировать свою верность принципам прошлого и вычерчивать линии преемственности с историческим наследием. Но, при этом, само прошлое находится в непреодолимом конфликте с будущим. Для того чтобы ценность исторического наследия могла сохраниться, это наследие должно быть преодолено в своих наличных, конкретных формах. Новое не столько воспроизводит старое, сколько отталкивается от него, и в таком прыжке вдаль – продолжает существование того, что уже было создано ранее.

В этом контексте, существование традиции всегда таит в себе глубинное противоречие: в потоке внешней, исторической непрерывности настоящее авторитарным образом переинтерпретирует прошлое, а прошлое, обнаруживая своё бессилие перед настоящим, пребывает в состоянии непрерывного конфликта с ним.

Любое утверждение о том, что будущее всего лишь «продолжает нас», и осуществляет то, что «мы» по каким-то причинам сделать не смогли или не успели, наивно. У будущего всегда – множество собственных проблем и задач, и единственная дань уважения, которую оно может отдать прошедшему, это – память о нём. Но и она будет совсем не такой, на какую мы рассчитываем. Под знаком будущего образ любой прошедшей эпохи – совсем не такой, каким было её собственное самопонимание.

И к традиции художественного реализма это наблюдение относится в полной мере. Современная реалистическая живопись, развивающаяся на основе достижений прошлого, творит себя в соответствии с новым мировоззрением и связанными с ним творческими задачами. Утверждая ценность прошлого, она, одновременно, отрицает его. И делает это без-каких либо аффектированных манифестов в манере раннего модернизма, а самим фактом собственного существования.

Алпатов – безусловный реалист. Его живопись воплощает в себе образы внешнего, «объективного» пространства, и стремится к фотографической точности. Художник не опирается исключительно на данные собственной памяти. Сегодня фотоаппарат – такая же часть инструментального арсенала реализма, как кисти и краски. Фотография помогает живописным образам показывать себя в полном соответствии тому, как показывают себя нам вещи внешнего мира. Эстетика реализма, неуловимым образом переходящая в этику, требует абсолютной достоверности. Если картина – это свидетельство существования мира, то в таком свидетельстве не должно быть ничего ложного, фиктивного, не соответствующего реальной жизни мира.

Но, в то же время, Алпатов – современный, постклассический реалист. В его картинах, на которых присутствуют самые разнообразные вещи мира, отсутствует то, что реализм прошлого считал самым главным: субъект в его классическом понимании.

Утончённость живописи этого художника во многом связана с тем, что он устраняет из мира субъекта, но при этом сохраняет присутствие субъектности в этом мире.

Субъектность, не нуждающаяся в субъекте. Так можно охарактеризовать онтологические основания живописи Алексея Алпатова.

Пространство на картинах Алпатова – персоналистично. Сама идея персонализма – идея христианская и центрируется на фигуре человека. Бог как Сверх-Личность наделяет личностью своё творение – человека. Каждая человеческая личность – уникальна, неповторима в каждый момент своей деятельности. Алпатов наделяет этими чертами внешний мир, каждый из отдельных фрагментов которого обретает собственную индивидуальность.

Персонализм пространства непосредственно проявляется в том, что оно может говорить с нами. И, следовательно, оно является живым.

Неповторимость того или иного внешнего объекта ещё не свидетельствует о том, что такой объект живой. Его внешняя эстетичность может сочетаться с полной пассивностью, «молчаливостью», и тогда вещи мира – лишь зеркала, в которых отражаемся мы сами. Личность, наоборот, всегда активна. И отношение с личностью неизбежно обретает форму диалога. Именно таким качеством обладает пространство на картинах Алексея Алпатова. Оно способно к установлению диалогического отношения с тем, кто на него смотрит.

Пребывание в состоянии диалога необходимым образом предполагает, с одной стороны, свободу, а с другой – взаимное притяжение друг к другу. В процессе диалога его участники формируют не только образы самих себя, но и своих собеседников. Вследствие этого диалогические структуры неизбежно формируют некую общую (совместную) сферу пребывания в мире.

Мир на картинах Алпатова не только показывает себя нам, но и открывает себя для себя же, проявляясь в образах, которых не имел ранее.

Удивительность этой ситуации – в том, что технической основой многих городских и индустриальных пейзажей художника является фотография. Но отталкиваясь от фотографии Алпатов не копирует, а преобразует. Это преобразование фотографического образа в образ живописный является подлинным художественным актом, иррациональным в своей основе. Это – тот момент творчества, благодаря которому проявляется зазор между повседневностью и искусством – нечто необъяснимое для зрителя и порой очень мучительное для самого художника.

Точность деталей в рамках этого метода – отражение стремления сделать мир безусловно узнаваемым. Но как именно он будет узнан нами, зависит от диалога, т.е. неким непредсказуемым образом проявится в ходе самого диалога.

Вне зрительского взгляда любая картина лишена смысла. Но если в рамках традиционной, классической эстетики взгляд зрителя восстанавливает в картине те её содержания, которые изначально предполагались художником, то эстетика Алпатова предполагает, что взаимодействие зрителя и художественного произведения не восстанавливает, а создаёт содержание последнего, попутно видоизменяя мироощущение первого.

Эта стратегия была многократно отработана в рамках эстетики модернизма. Для абстракционизма, в частности, она является базовой. Но эта распространённость её в сфере модернизма была, в то же время, основанием для утверждения, что к реалистической эстетике она не применима. В рамках полемики между реализмом и модернизмом это утверждение часто сочеталось с признанием разности ролей автора и зрителя в акте художественного восприятия. Если в рамках модернизма зритель неизбежно превращался в соавтора, то реалистическая традиция отстаивала идею жёсткой границы между авторской и зрительской диспозициями, по крайней мере, в том, что относится к базовым смысловым элементам произведения. Особенность и новаторство творческой манеры Алексея Алпатова проявляется, в частности, и в том, что модель модернистского типа восприятия он интегрирует в реалистическую традицию, которая изначально для этой модели была чужой. В рамках такого подхода реализм не отрицает модернизм, а воспринимает его как момент своего становления, вбирая в себя отдельные, и порой – отнюдь не второстепенные элементы модернистской эстетики.

Такая эстетическая программа по-своему симптоматична. Она соотносится с глубинными процессами становления новоевропейского искусства. Это искусство не может не быть реалистическим. Любой модернизм означает либо разрыв с Новым Временем и, соответственно, трансформацию новоевропейского понимания искусства в нечто принципиально иное, либо он оказывается лишь этапом становления реализма, после которого реалистический стиль в любом случае возвращается к самому себе, но в изменённом состоянии, вобрав в себя всё лучшее, что появилось в рамках иных стилистических направлений.

Выбор Алпатова в этой ситуации очевиден. Это – творческий консерватизм, не допускающий возможности отказа от первооснов реалистической эстетики, но, в то же время, активно взаимодействующий с иными традициями. Для Алпатова не существует художественных границ как чего-то такого, чего нельзя пересечь. Но его пересечение границ всегда предполагает возвращение назад.

При этом Алпатова нельзя назвать «художественным империалистом». Он не стремится к стилистическому расширению реалистической традиции. Его экзистенциальное движение – интровертно. Можно предположить, в связи с этим, что посредством его творчества традиция не расширяет, а углубляет себя, и, тем самым, становится ещё более устойчивой.

← Иллюстрация 1. Алексей Алпатов. New York

Примечание к картине: New York, написанной ещё в 2012 году, показывает как работает метод интеграции элементов других стилей в реалистическую эстетику. В данном случае были интегрированы элементы импрессионизма. [1]

В рамках становления реалистической традиции метод Алексея Алпатова выполняет функцию негативного синтеза.

Пространство реалистической живописи изначально являлось пространством расколотым, воплощая два противоположных устремления. И такая расколотость, в свою очередь, являлась отражением расколотости новоевропейского мышления, его онтологических оснований.

Непосредственным проявлением этого раскола стало тематическое разделение новоевропейской живописи на два вектора, один из которых был связан с жанром портрета, другой – с развитием пейзажа и натюрморта.

В первом случае целью было воссоздание образов индивидуальной человеческой личности, во втором – чистой объектности, освобождённой даже от намёка на какую-либо субъективность. Эта разноустремлённость внешне единой традиции вполне соответствует противоположности объекта и субъекта в классической философии Нового Времени, а абсолютизация одного из этих векторов вызвала к жизни классическую науку и литературу с их скрытым противостоянием друг другу.

По сути, реализм был поставлен перед выбором: либо субъект вне какой-либо объектности, претендующей на самостоятельную, автономную ценности, либо мир объектов, не знающий субъективности.

Одной из первых попыток синтеза этих двух полюсов стал импрессионизм. Основополагающая для него идея впечатления стремилась к созданию природных и городских ландшафтов как объектов человеческого восприятия. Импрессионизм стал художественным аналогом психологизма, активно проникающего в это же время в теоретические дисциплины.

Но уже в первых произведениях импрессионизма присутствовал дисбаланс в сторону субъективности, чего, впрочем, сам импрессионизм не скрывал и к чему стремился. За очень короткий срок импрессионизм эволюционировал в постимпрессионизм, в результате чего художественные объекты утратили какую-либо самоценность, а художественное произведение стало манифестом субъективности, как правило – очевидным образом аффектированной.

Постимпрессионизм осуществил субъективистский поворот в новоевропейской живописи, но, при этом, изменил и европейскую субъективность, отождествив «нормальное восприятие» с восприятием внеповседневным, выведенным из состояния обыденности и часто балансирующим на грани с душевной болезнью, или, как минимум, с психологическим срывом. Переход к абстракционизму в рамках этой тенденции был всего лишь делом времени.

Живопись Алпатова также стремится к синтезу субъективности и объектной предметности, но осуществляет его на основе принципов, прямо противоположных импрессионистским. За онтологическое основание в данном случае берётся не субъект, а именно объект, а субъектное оказывает необходимым дополнением к нему. Итогом такого синтеза становится ситуация, в рамках которой субъектное растворяется во внешнем пространстве, формально никак о себе не заявляя. Но само это пространство, «пропитанное» субъективностью, обретает гибкость и вариативность, становится подвижным, меняющимся пространством.

Этот синтез является негативным синтезом в том смысле, что субъективность не демонстрирует каких-либо конкретных качеств, не показывает себя в качестве сущности. Она оказывается лишь необходимым условием для того, чтобы мир мог показать себя, формальной точкой наблюдения. Но именно в таком качестве она оказывается способной влиять на структуру мира, делая её зависимой от направления своего взгляда.

2.

Выставка картин Алексея Алпатова в «11.12.Gallery» имеет название «Пустой эпизод». Как и любая метафора, оно может иметь множество смысловых интерпретаций.

Слово «эпизод» может указывать на событие, попутно характеризуя его как не очень значительное, одно из тех, что составляют большинство в человеческой повседневной жизни: случайные, фрагментарные впечатления, образы предметов, внезапно попавшие в поле зрения, обрывки воспоминаний, делающие новые, только что увиденные предметы, узнаваемыми и знакомыми. Человек, идущей по улице с какой-либо конкретной целью, наполнен вихрем подобных впечатлений, каждый из которых, если зафиксировать на нём внимание, может быть истолкован как некий «эпизод жизни».

Но, при таком понимании эпизода, это явление начинает двоится в онтологическом контексте, распадаясь на объектную и субъектную составляющие. Объектное отсылает нас к множеству вещей, изображённых на картинах: проезжающие мимо автомобили, стоящий автобус, вентиляционная решётка, велосипеды, вывески, стены домов, мусорные баки и водосточные трубы… Городской пейзаж на представленных картинах лишён даже намёка на какой-либо пафос. Он существует исключительно в режиме обыденности, не имеющей ничего общего с чем-то значительным и важным – тем, что должно обязательно остаться в памяти и влиять в дальнейшем на становление мировоззрения.

Такой подход к предметности не является новацией именно этой выставки, а характеризует творчества Алпатова на протяжении многих лет. «Пустой эпизод» продолжает тенденцию, возникшую значительно ранее.

Но сама структура эпизода не умещается исключительно в сфере объектности. Вещи для того, чтобы проявиться, стать зримыми, должны попасть в поле зрения наблюдателя. Но в этот момент они становятся, пусть и незначительной, но частью его жизни. И именно это обстоятельство и порождает феномен событийности. За пределами восприятия существует нечто, что мы концептуализируем как «процесс», но нет событий в точном смысле. Событийность наделена множественностью смыслов, а эти смыслы рождаются исключительно при посредничестве человека.

«Эпизод» как часть названия выставки оказывается, помимо прочего, проявлением надежды на то, что картины, увиденные зрителями, станут «эпизодами» в их жизни. А последствия возникновения таких эпизодов чёткой фиксации не подлежат, как и подавляющее большинство тех уличных впечатлений, с которыми мы имеем дело ежедневно.

Прилагательное «пустой», присутствующее в названии, внешне вступает в противоречие с непосредственным содержанием картин художника. Но вполне допустима интерпретация, в рамках которой пустота – это всего лишь возможность для всех последующих интерпретаций: пустое – это то, что будет наполняться в зависимости от случайных обстоятельств, и всякий раз это наполнение будет различным. Это – некая точка наблюдения, субъективность как абстрактная идея, структурный элемент события. Пустотность здесь – это онтологическое требование наличия наблюдателя. И каждый из таких наблюдателей наполнит пустоту собственными, индивидуальными особенностями. И поскольку таких наблюдателей много, «пустое» всякий раз наполняется по-разному, никогда не достигая абсолютного, исчерпывающего, предельно полного видения.[2]

Пустое это потенциальное, требующее актуализации. Но актуализация возможности всегда неполна и, вследствие этого, с точки зрения классической метафизики – несовершенна. Тем не менее, это – единственный возможный способ актуализации скрытого.

Пустой эпизод – это структурное определение, аналогичное терминам «субъект» и «объект». От имени объекта может выступать любая вещь так же, как «субъект» может конкретизироваться в любой личности.

При том, что в структуре эпизода внимание, в первую очередь, фокусируется на фигуре субъекта, на феномене человеческого существования как потока событийности, оно в обязательном порядке захватывает и мир объектов, т.к. именно человеческий взгляд придаёт этому миру конфигурацию, индивидуализирует его.

Именно в связи с этим и можно говорить о диалогическом характере отношений между человеком и миром.

Человек и мир подстраиваются друг под друга, и, одновременно, влияют друг на друга. Последовательный субъективизм может обратить внимание на то, что художественное произведение – это проекция мировоззрения его создателя, т.е. объективация всё той же субъективности. Но через такие проекции говорит и сам мир. Любое человеческое высказывание опосредовано миром. Соответственно, мир всегда выступает в качестве соавтора человека.

Каждая из картин, представленных на выставке, предлагает индивидуальную модель для собственной интерпретации. Применительно к восприятию можно говорить, что разные картины Алпатова реализуют разные технологии репрезентации, связанные не столько с непосредственным содержанием восприятия, сколько с его структурой.

Опираясь на эти технологии, художник формирует образ реальности как диалогическое пространство, в котором субъект и объект «достраивают» друг друга. Наиболее очевидно такой поход проявляется на картине «Kenmare Street», изображающей рядовой эпизод повседневной жизни одной из нью-йоркских улиц.

Иллюстрация 2. Алексей Алпатов. Kenmare Street

Важнейшая структурная особенность «Kenmare Street» связана с тем, что картина обладает двумя структурными центрами, в соответствии с которыми выстраивается общая композиция. Но эти два центра композиции сознание не может фиксировать одновременно. Ему приходится выбирать. В соответствии с этим выбором по-разному выстраивается общая композиция картины.

Если в качестве центра выбрать первый план (с канализационной решёткой), то всё остальное оказывается фоном. При этом грузовики на втором плане порождают эффект движения. Соответственно, образ пространства конкретизируется как статичный центр с динамической (стремительно расширяющейся) периферией. Место наблюдателя в рамках такой структуры также оказывается статичным. Оно непосредственно соотносится с неподвижностью решётки. Как следствие такой статики возникает ощущение, что мы пребываем в некой неподвижной, устойчивой точке пространства, а пространство, при этом, расширяется в сторону горизонта.

Такая диспозиция «наблюдатель – пространство» ассоциативно соотносится и с символическим полем культуры. Она вполне соответствует классическому антропоцентризму, который провозгласил человека единственным онтологическим основанием реальности. При этом сама реальность интерпретировалась им как сфера непрерывного расширения. Мир в рамках такой модели – это непрерывно растущая сфера с неизменным, неподвижным антропологическим ядром.

Но стоит лишь сместить центр наблюдения в сторону едущих грузовиков, и структура пространства и, соответственно, место наблюдателя (субъекта) внутри неё, стремительно меняется. Всё статичное в рамках такого видения утрачивает ценность. Единственно важным оказывается само движение, олицетворением которого являются едущие вдаль машины. Наблюдатель уже не пребывает в некоем неизменном месте (и состоянии); он превращается в процесс. Движение ассоциируется уже не с миром объектов, на которые субъект просто смотрит, а с самим субъектом. При этом грань между субъективным и объективным утрачивает чёткость.

На символическом уровне такая структурная диспозиция соответствует представлениям постклассической рациональности, исторически фундированной в концепте «стихия жизни» Ф. Ницше.

На картине присутствует и третий структурный центр, но он представлен значительно менее чётко, поэтому его можно назвать скрытым. Речь идёт о больших зданиях на горизонте. Если сосредоточить внимание на них, то может возникнуть эффект притяжения, в рамках которого любое движение вдаль начинает восприниматься как принудительное, как некий «зов бытия» (М. Хайдеггер), от которого нельзя уклониться, либо как нечто, что обладает магической силой, под влиянием которой субъект и объект приходят в движение по изначально заданному вектору. В этом случае подлинным структурным центром пространства, присутствующего на картине, становится граница между видимым и невидимым, а на символическом уровне – между рациональным и иррацииональным, вербальным и невербальным.

Естественно, каждая из символических моделей, актуализируясь в восприятии, подключает к себе различные серии дополнительных коннотаций. В процесс вступает индивидуальный опыт. И именно он способствует тому, что бы одна из структурных моделей наблюдения стала для конкретного наблюдателя базовой, определяющей.

При определённых обстоятельствах зритель может ограничиться только одной моделью. И, на субъективном уровне, будет иметь на это полное право. Это будет означать, что именно эта модель восприятия органично интегрируется в его жизненный опыт.

Но на формальном уровне все структурные центры «Kenmare Street» являются равноценными. При этом вне человеческого взгляда (вне событийности) их существование – исключительно потенциально. Актуализировать их способен лишь субъект. И пространство, изображённое на картине, подстраиваясь под требования субъекта, актуализируется под знаком соответствующей структуры, проявив себя либо в форме сферичности, либо в форме стрелы, летящей к горизонту. Такая структурная пластичность пространства и позволяет говорить о том, что оно обладает диалогической структурой. Она показывает себя в соответствии с ожиданиями другого участника диалога.

Иллюстрация 3. Алексей Алпатов. Мonroe street

Картина «Мonroe street» задаёт иную структуру восприятия. В связи с этим сопоставление изображений двух улиц – Kenmare Street и Мonroe Street – может сформировать представление, что мы имеем дело с решением разных интеллектуальных задач в сфере структурного конструктивизма.

Очевидный, статический центр «Мonroe Street» обнаруживается на переднем плане, в правом нижнем углу картины. Это одинокий велосипед, прислонённый к уличному столбу.

Одинокий, статичный объект в полной мере соответствует структурным стандартам классической реалистической эстетики, возникшим ещё в процессе формирования природного пейзажа.

Но как только в сферу восприятия попадает левая часть картины, структура восприятия стремительно и радикально меняется. Статичное восприятие трансформируется в динамическое. Улица, уходящая вдаль, с едущей по ней грузовой машиной, придаёт ему ту же процессуальность, которую можно увидеть и на «Kenmare Street». Но итоговый эффект оказывается иным.

Как только структура пространства оказывается подвижной, внимание зрителя покидает центр, «уносится вдаль». Но, при этом, велосипед продолжает притягивать внимание к себе. Возникает структурное напряжение между двумя элементами изображаемого пространства: улица заставляет нас двигаться, а велосипед удерживает на месте.

Выбор одного из этих решений для сознания в любом случае будет «драматическим»: либо мы вырвемся из сферы притяжения статичного центра и начнём движение к горизонту, но, при этом, произойдёт некий разрыв с центром, вызванный давлением со стороны обстоятельств, либо центр по-прежнему будет сохранять свою власть над нашим восприятием, но этот эффект будет достигнут ценой насильственного игнорирования всего того, что изображено в левой части картины.

Конфликт оказывается изначально интегрированным в процесс восприятия, т.к. и в этом случае субъекту приходится делать выбор между несколькими вариантами. Но если в случае с «Kenmare Street» такой выбор оказывается спонтанным и относительно лёгким, то «Мonroe Street» требует некоего осознанного решения. На экзистенциальном уровне оно становится, одновременно, обретением и утратой. Сосредотачиваясь на одном аспекте восприятия, мы утрачиваем другой. И чем более пристальным оказывается внимание к этому полотну, тем отчётливее на первый план выходят темы разрыва, конфликта, преодоления.

При этом «Мonroe Street» ни в коей мере не является эклектичной картиной. Её структурные элементы органично сочетаются друг с другом, благодаря чему возникает эффект погружения. Соответственно, выбор между её отдельными элементами приходится делать тогда, когда погружение уже состоялось. Зрителю необходимость предпочесть один аспект реальности другому в ситуации, когда он уже укоренён в этой реальности. В связи с этим выбор становится частью некоего художественного микрособытия, интегрированного в художественный образ. «Мonroe street» не только показывает себя, но и рассказывает о том, что происходит с нами в отдельном эпизоде нашего существования.

Осознание себя в пространстве Мonroe street предполагает, что мы будем находиться в состоянии конфликта, делая выбор между силами, каждая из которых обладает для нас высоким значением и ценностью.

Иллюстрация 4. Алексей Алпатов. UPS

«UPS» – ещё одна картина, на которой происходит переход от статичного способа восприятия к динамичному.

UPS – это сокращённое название американской компании United Parcel Service. Художественное изображение – переосмысление фотографии, сделанной на одной из улиц Майами. Этот логотип виден на автобусе, стоящем на перекрёстке.

«UPS» ориентирует, на первый взгляд, на очевидную горизонтальную модель восприятия. Это – движение слева направо, в соответствии с возможным движением автобуса, который на картине занимает неподвижное положение.[3] Но модель стремительно меняется при переходе к правой части картины. За углом здания открывается вид на новую улицу, и пространство обретает глубину, которая начинает втягивать в себя.

При этом меняется и структурный topos наблюдателя. Изначально он соотносится с белым гидрантом, находящемся на первом плане. Неподвижность этого объекта подразумевает и неподвижность той точки наблюдения, которую занимает условный зритель. Но как только в изображении открывается глубина, этот topos наблюдателя приходит в движение. Естественной реакцией на появление горизонта может считаться желание устремиться в его сторону. Но «UPS» предлагает прямо противоположную реакцию. Тротуар, на котором находятся гидрант и виртуальная точка наблюдения по мере открывания горизонта начинает смещаться (закругляться) в противоположную горизонту сторону. Вследствие этого субъект наблюдения, вопреки всем своим первичным импульсам, начинает не тянуться к линии горизонта, а отталкиваться в противоположную сторону. «UPS» оказывается провокацией, «работающей» не на содержательном, а на структурном (гештальтном) уровне. Провокационность этой картины в том, что она провоцирует зрителя на реакцию, противоположную его изначальному устремлению. В итоге, желаемое (горизонт) начинает трансформироваться в недостижимое (недоступное).

В символическом пространстве классической эстетики горизонт ассоциируется с будущим.[4] Открытый горизонт – это символ наших надежд и, в то же время, опосредованное признание наших возможностей. В рамках такой перспективы наше стремление к горизонту вполне оправданно. Но возникающее движение отталкивания формирует образ горизонта в соответствии с принципом «там, где я не буду никогда». Он становится символом иного мира, иных событий и возможностей относительно повседневного, обыденного существования наблюдателя. При этом необходимо отметить, что горизонт проспекта Майами не является чем-то удивительным, сказочным, поражающим воображением. Открывающаяся перспектива – это обычный мир, без каких-либо чудес и новаций. И если горизонт – это будущее, то на этой картине оно представлено без каких-либо романтических и сентиментальных сентенций.

В будущем люди точно так же, как и в настоящее время, будут озабочены решением текущих, главным образом, незначительных проблем, жизнь большинства из них по-прежнему будет соотноситься с необходимостью поиска средств к существованию. В будущем неизбежно будут регулярно воспроизводиться столь хорошо знакомые сегодня ситуации непонимания, конфликты, обиды и разочарования. В нём будет много открытий и достижений, но так же будут присутствовать разочарования и утраты. Единственное существенное отличие такого будущего от настоящего – в том, что нас в нём не будет. И знак «проезд запрещён», вполне вероятно – случайно попавший в кадр, а потом перекочевавший с фотографии, на основе которой делалась картина, на полотно, очень точно соответствует теме реальной закрытости горизонта вопреки всем формальным декларациям на тему «будущее нас ждёт». В главном будущее ждёт совсем не нас.

3.

Иллюстрация 5. Алексей Алпатов. Еpisode 25

Картина с абстрактным названием «Еpisode 25» является трансформацией образа улицы в Выборге.

Выборг – город северный. Архитектура русского Севера – архитектура затемнённая. В «Еpisode 25», наоборот, стены домов предельно осветлены. Здесь царствует белый цвет. Даже металлические водосточные трубы кажутся выкрашенными в белое. Итог такой трансформации – возникновение ощущения, что мы присутствуем в каком-то южном городе, в котором белый цвет стен естественно сочетается с летней жарой, пропитывающей собой воздух. Но при этом «Еpisode 25» не является исключительно торжеством цвета и света. При том, что цветовые решения здесь откровенно великолепны, цветовая гамма – не самоценна, она подчёркивает материальность, вещественность изображённых объектов. Шершавость, неровность стен здесь настолько осязаемы, что при взгляде на полотно возникает эффект прикосновения, когда кажется, что к изображённым предметам прикасаешься рукой.

Но, как и в случае с многими другими работами Алпатова, структура восприятия «Еpisode 25» не исчерпывается исключительно миром материальных объектов. Она в очередной раз ставит зрителя перед необходимостью онтологического выбора. И одно из возможных решений, заложенное в структуре восприятия, ставит феномен материальности под большой знак вопроса.

Главная загадка картины сконцентрирована в правой её части, в маленьком красном квадрате на двери. Это – единственный случай выпадения цветового элемента из последовательной монохромной гаммы на картинах, представленных в «11.12.Gallery». Для непосвящённых, коих в нашей стране, предполагаю, большинство, это изображение является орнаментом. Знающие китайский язык опознают его как иероглиф «счастье».

Главная загадка «счастья» связана с решением вопроса: насколько оно имманентно основному изображению? Является ли этот иероглиф / орнамент надписью на двери, или он зависает рядом с ней, оказываясь, по сути, знаком виртуальной реальности?

Если этот вопрос решается в пользу имманентности, то «Еpisode 25» в полной мере оказывается изображением физического, городского пространства, границами которого значения этого художественного произведения исчерпываются.

К выбору такого решения непосредственно подталкивает сама объектность. Она воссоздана на картине со столь высокой степенью реалистичности, что сомнений по поводу существования улицы и домов на ней не возникает. Реалистическая убедительность изображения в целом влияет и на восприятие его отдельных элементов.

Но, с другой стороны, «счастье» очевидным образом содержит в себе нечто, что резко противопоставляет его всем другим объектам, изображённым на картине.[5] Эта особенность связана именно с цветом. Присутствие красного оказывается настолько неожиданным и необычным, что возникает импульс к восприятию иероглифа независимо от остального изображения. «Счастье», одновременно, является надписью на двери, и отделяется от неё, начиная парить в воздухе. Этот эффект восприятия можно определить как виртуализацию объектности. [6]

Виртуализацию привносит в изображение комплекс смыслов, не являющихся неотъемлемой частью свойств изображённых на картине вещей. Эти свойства могут быть наглядно продемонстрированы (например, посредством использования иной стилистики), либо же указаны (в форме эмблемы-символа, или текста). Репрезентация «счастья» идёт по второму пути, при этом степень её чёткости остаётся двойственной. «Счастье» зависает где-то между орнаментом и иероглифом. Для большинства зрителей оно – именно орнамент. Трансформация «счастья» в иероглиф требует дополнительной информации, которой большинство зрителей не располагает. В этом контексте распознавание в эмблеме иероглифа само по себе является знаком культурной элитарности. Оно раскалывает сообщество зрителей на две неравные части («знающих» и «незнающих») и заставляет их – в процессе понимания – двигаться по разным траекториям.[7]

«Счастье» привносит в картину элементы леттризма и, тем самым, ставит вопрос о месте текста (буквы) в структуре изображения.

Подступы к интеграции леттристских элементов в творчестве Алексея Алпатова присутствовали и ранее. Так, например, леттризм опосредованно обозначает своё присутствие в картинах, не представленных на выставке: «Time» и «Remember Me».

Иллюстрация 6. Алексей Алпатов. «Time»

Иллюстрация 7. Алексей Алпатов. «Remember Me»

Но в обоих этих случаях эффект присутствия слова в сфере визуального изображения оказывается сглаженным. Текст здесь не имеет самостоятельного онтологического места. Он оказывается органично интегрированным в объектность: в первом случае – в виде надписи на машине, во втором – как надпись на асфальте. Соответственно, смысл текстового сообщения не противопоставляет себя образному ряду, а органично дополняет его, а в случае с «Time» – конкретизирует. (Сходную функцию выполняет и знак «проезд запрещён» на картине «UPS», который можно интерпретировать как протолеттризм.)[8] Соответственно, изображение на картине сохраняет внутреннюю целостность.

Но, как уже было отмечено выше, место «счастья» в общей структуре изображения на «Еpisode 25» изначально является неоднозначным. И такой характер его присутствия оказывается не результатом случайного стечения обстоятельств, а следствием необходимости. Для того, что бы существовать на этой картине, иероглиф должен обладать смутным онтологическим статусом. Само изображение не должно давать по этому поводу однозначных, чётких ответов. На этот вопрос должен отвечать сам зритель, беря на себя ответственность за понимание сути той реальности, в которую он погружается. Сама картина не предоставляет ему точных свидетельств о правильности или неправильности его суждения. Именно поэтому онтологическая интерпретация «Еpisode 25» является структурным аналогом решений экзистенциального типа.

И в этом случае пространство, изображённое картине, демонстрирует свои диалогические свойства: оно подстраивается под любое возможное решение зрителя.

Если «счастье» в рамках зрительской интерпретации «сохранит своё место на поверхности» двери, иероглиф / орнамент интегрируется в структуру вещи, станет её частью, а изображение в целом обретёт устойчивый («классический») реалистический статус. На мгновение готовая к деконструкции реальность вещей восстановится.

Намного непредсказуемее, авантюрнее выглядит альтернативное решение. Неорганическое (механическое) совмещение знака и вещи превращает любую объектность в некое изображение на «экране сознания».[9] Вместо устойчивого и предсказуемого существования мир обретает характер зыбкого, эфемерного присутствия, постоянно балансирующего на грани между подлинностью и иллюзорностью.

В этой ситуации смысловая конфигурация реальности теряет чёткость, и связи между отдельными её фрагментами субъекту приходится устанавливать самостоятельно, часто – ассоциативным способом.

Подчёркнутая, акцентированная материальность (чувственность) отдельных элементов городского ландшафта в рамках концепта иллюзорности всего существующего – лишь один из способов доверия со стороны субъекта к миру, который его в действительности обманывает (эффект «Матрицы»).

Безусловно, так понятая образность ставит перед сознанием множество вопросов. Среди них – вопрос о том, что находится за пределами мира иллюзии. Но ни один виртуальный образ на него ответить не в состоянии. В движении по этому пути встречаются не знания, а предположения. Это неизбежно порождает в субъекте онтологическое беспокойство, очень быстро превращающееся в беспокойство экзистенциальное. Неоднозначность понимания сущности мира неизбежно распространяется на сущность субъекта. Постулируя эфемерность внешнего мира, субъект, тем самым, постулирует эфемерность и себя самого. В такой трансформации присутствует всё та же диалогичность: мир, «однажды прогнувшись» под требования субъекта, в свою очередь заставляет его меняться. Итог диалога никогда не бывает предопределённым.

Совмещение двух разных планов реальности в творчестве Алексея Алпатова отнюдь не всегда требует использования леттристских и протолеттристских эстетических технологий. Так, например, на картине «One Way» совмещаются разные визуальные планы.

Иллюстрация 8. Алексей Алпатов. One Way.

Формально композиция этой картины никакой структурной двусмысленности не предполагает. Перед нами – небольшая улица, на втором плане которой в виде граффити на стене дома изображено человеческое лицо. Нечто похожее мы можем увидеть в любом современном мегаполисе.

Главная проблема, которая возникает у зрителя при просмотре этой картины, связана с тем обстоятельством, что лицо изображено предельно реалистично. Вследствие этого оно «оживает» и начинает жить самостоятельной жизнью. Изначально единое изображение удваивается, образ города и образ человека накладываются друг на друга.

В рамках любой бинарной структуры возникновение напряжения между элементами неизбежно. В «One Way» сталкиваются друг с другом объективизм и персонализм. Победа одного из этих начал означает, что другое, проигравшее в этом столкновении начало, будет восприниматься как дополнение и конкретизация начала победившего.

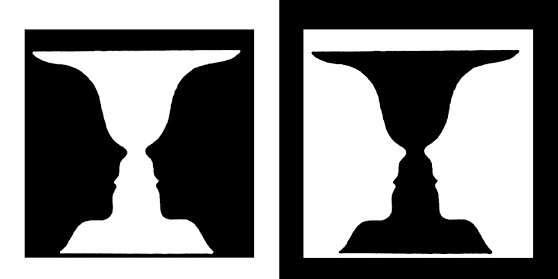

Исход этого столкновения непредсказуем и зависит от случайных, индивидуальных обстоятельств. Работа восприятия в данном случае сходна с работой с чашей Рубина

Иллюстрация 9. Чаша Рубина.

В случае, когда побеждает объективистское начало, всё остаётся на своих изначальных местах. Улица сохраняет статус реальности, а человеческое лицо оказывается всего лишь изображением на стене дома. Созерцая улицу, зритель может задаться вопросом о том, кто именно и почему изображён на стене, но может этого и не делать. Тогда представление об изображённом месте окажется разомкнутым, незаконченным, но это качество не является уникальным, экстраординарным. Большая часть вопросов, которые мы задаём себе по поводу того, что наблюдаем в ходе нашего обычного, повседневного хождения по улицам, остаются без ответов. Эффект погружения в реальность будет апеллировать к другим феноменам: зимний холод, ветер, отсутствие снега, монотонная цветовая гамма домов, которую пытаются заслонить, но не могут этого сделать яркие цвета автомобилей.

Зимнее настроение очевидным образом будет доминировать при таком восприятии. И это будет совсем не та зима, когда снег мягок, сугробы красивы, а мир застыл в ожидании Деда Мороза. «One Way» – это тот случай, когда Дед Мороз не придёт… Такая зима выдвигает на первый план задачу элементарного физического выживания. И, например, лёгкая куртка прохожего, идущего по дальней стороне улицы, этому никак не способствует. На этом фоне любой рисунок на стене сродни афише, никоим образом не способной обогреть и дать новые силы, а потому – бессмысленной.

Но если на первый план выходит персоналистическая форма восприятия, смысл изображения глобально меняется. Улица и царящая на ней зима оказываются приложением к личности – образами, стремящимися рассказать о судьбе того, кто смотрит на нас со стены одного из многих домов, чей облик обрёл черты ветхости и запущенности под давлением времени.

Эта ветхость органично сочетается с зимой, и обе они оказываются символической иллюстрацией того времени жизни, что зовётся старостью… Приходилось ли Вам когда-нибудь умирать в полном одиночестве? После того, как пришлось похоронить жену, с которой Вы прожили всю свою жизнь? Живя в доме, в котором Вы не знаете по имени ни одного соседа – скорее всего, после похорон Вам пришлось переехать, т.к. Ваш старый район застроен новыми высотками, а в домах на окраинах народ сменяется очень быстро. Каждый, или почти каждый из тех, кто однажды оказывается здесь, мечтает однажды это место покинуть, перебраться туда, где дом является символом успеха, а не жизненного краха. А Вы, в отличие от них всех, уже не мечтали ни о чём. Вы уже знали, что всё закончится здесь, в маленькой мрачной комнате с одним окном. А может быть, Ваш взгляд, который угадывается на портрете, это взгляд из окон хосписа, расположенного в этом же районе, неподалёку? Да, конечно, у Вас есть дети. Наверное, их у Вас двое или даже трое. Они давно уехали. Они посылали Вам поздравительные открытки на праздники и День рождения. Они считали Ваше внимание к их жизни чрезмерно навязчивым. Как Вы готовились к смерти? Что делали, находясь в режиме ожидания? Портрет не сохранил ни Вашего имени, ни фамилии. И это – вполне естественно. Прошлое – это царство анонимности.[10] Сохраняются имена лишь очень-очень немногих. Но ведь сохранение имени – это не сохранение жизни. Даже если о Вас останется какая-то память, она не сделает Вас бессмертным. Действительно, «смерть – это то, что случилось с другими». И вот однажды число этих других пополнили Вы. Мы все однажды станем Другими.[11]

От этой перспективы не увернуться. И на её фоне таким чудесным, абсурдным воплощением идиотизма выглядит сияющая, красная кабина «Плимута», всё ещё мечтающего завестись и выскочить с этой улицы, из этого грёбанного района как можно быстрее.

Картина «One Way» до сих пор хранится в мастерской художника. Алпатову она не нравится. Он видит в ней наличие небольшого технического изъяна. А Алпатов – перфекционист. Ему уже доводилось уничтожать собственные картины, на которых изъянов было, по его мнению, намного меньше, чем на этой. Но на данный момент «One Way» жива. И дай Бог ей возможности выжить! Картины – не люди, они могут жить долго.

4.

Иллюстрация 10. Алексей Алпатов. Calle del Norte.

Эти мусорные ящики были обнаружены художником в одном из дворов Мадрида. «Calle del Norte» – картина, открывающая собой выставку «Пустой эпизод». Возможно, то, что она оказалось первой в ряду представленных работ, стало результатом случайного стечения обстоятельств. Но это – та игра случая, результаты которой выглядят, безусловно, правильными и, вследствие этого, необходимыми. «Calle del Norte» может быть воспринята как манифест, одновременно – величественный и провокационный.

С точки зрения техники мусорные баки безупречны. Когда смотришь на них вживую, возникает ощущение, что эти объекты через мгновение окончательно материализуются. Они фотографичны. В том смысле, что в их облике воспроизведены мельчайшие нюансы, благодаря чему каждый из них демонстрирует свои, особые отношения со временем. Это – пример того, что вещи не исчерпывают себя своим функциональным назначением. Каждая вещь обладает собственным, неповторимым обликом.

Возможно, для того, что бы более полно выявить неповторимость облика этих объектов, художник сделал изображение фона подчёркнуто монотонным, единообразным. «Calle del Norte» – это не изображение пространства, наполненного вещами. Это – изображение вещей, пребывающих в пространстве.

Провокационность этой картины имеет двоякое основание. Во-первых, она связана с выбором объектов изображения, а во-вторых – с выбором ракурса демонстрации этих объектов. При этом на картине отсутствует какая-либо структурная двойственность. Здесь нет переключений с дальнего на ближний план и обратно, статический способ восприятия не трансформируется в динамический. Мусорные баки являют себя как альфа и омега реальности, не допускающие каких-либо альтернативных этому тезису воззрений.

«Calle del Norte» – это современный художественный реализм в предельной степени своего воплощения. Такой реализм оказывается монументализмом.[12]

Художественный реализм неизбежно подключает к процессу интерпретации своих произведений нормы, архетипы и структуры, свойственные классической эстетике. Это –процесс, не зависящий от желания и воли художника.

В связи с этим реализм наглядно демонстрирует верность тезиса, что созданное произведение в полной мере уже не принадлежит автору. Оно содержит в себе черты, элементы, смыслы, которые сам автор в ткань своего произведения мог и не интегрировать. Значительная часть таких смыслов и открывается только с течением времени.

И чем значительнее произведение, тем стремительнее оно ускользает от авторской «монополии» на смысл, и тем объёмнее и полнее оказываются интерпретации его смысловых компонентов.

Безусловно, интерпретации произведения имеют исторический характер. Они возникают в конкретном культурно-историческом горизонте и непосредственно соотносятся с текущим состоянием культуры и социума. Но, при этом, художественное произведение, реагируя на актуальные проблемы, сохраняет свою связь с принципом накопления: модели интерпретации стиля, возникшие в момент его первичного становления, на структурном уровне продолжают играть свою роль и тогда, когда культурная ситуация меняется и стиль начинает существовать в новой контекстуальной среде.

Применительно к реалистической живописи этот тезис означает, что изначально возникшая связь реализма с нормами классической эстетики не может быть разорвана. Эти нормы могут уходить в тень, терять статус ведущей эстетической программы, но, при этом, они сохраняют свои эвристические возможности. Они сохраняют доступ к глубинным структурам произведения, благодаря чему в нём возможно выявление смыслов и структурных элементов, не очевидных для первого, часто поверхностного, взгляда на картину.

Сохраняя свою актуальность, такие эстетические (интерпретативные) программы по-своему игнорируют очевидную историчность произведения и его автора. Всё, что связано с текущим, историческим моментом оказывается «строительным материалом», из которого создаётся произведение. Но этот материал должен быть упорядочен, интегрирован в единую конструкцию. Именно эту задачу и выполняют интерпретативные программы. Они формируют модель, в соответствии с которой всё временное, историческое в произведении устанавливает связи друг с другом. Такие программы создают не столько смысл как таковой, сколько формируют вектор, в соответствии с которым смысл будет проявляться.[13]

Применительно к реализму это означает, что новые интерпретативные программы способны вытеснить классическую эстетику в тень, сделать её присутствие внешне незаметным, но они не способны отменить её существование и, следовательно, не влияют на её способность формировать смысл произведения.[14]

Одним из важных структурных элементов классической эстетики, который она, в свою очередь, заимствовала от эстетики религиозной,[15] является специфический способ подчёркивания ценности объектов, присутствующих на картине.

То, что обладает высшей (сакральной) символической ценностью занимает самое высокое место на вертикальной оси, либо центральное. При этом значительность объекта может подчёркиваться и его размерами. Если посмотреть с этой точки зрения на мусорные ящики, изображённые на «Calle del Norte», то необходимо отметить, что они соответствуют данным требованиям. Не являясь сакральным объектом по существу, они занимают структурное место такого объекта. Благодаря своей величине они смещают в свою сторону центр композиции, а направление взгляда, выстраивающееся по линии «снизу – вверх», приподнимает их над зрителем, возвышает над ним.

Символические элементы этой картины провоцируют на поиск интерпретативных решений, призванных конкретизировать символику изображённых объектов, но, при этом, не гарантируют верности этих решений. Здесь нет каких-либо подсказок и скрытых кодов.

Определённая ирония, сопутствующая символизму «Calle del Norte», связана с тем, что изначально автор не предпринимал никаких сознательных усилий для формирования композиции. Он просто её «увидел» в одном из мадридских дворов. И даже мотоцикл попал сюда случайным образом. Рациональной, т.е. преднамеренной операцией, формирующей образ, является выбор точки зрения на объект.

Металлические ящики на символическом уровне не декларируют своего трансцендентного статуса; они не парят в воздухе, не излучают сияния. Это – не Божественное сакральное. Их основательность, укоренённость в земном пространстве репрезентирует их как нечто имманентное этому пространству. На символическом уровне – это тот тип священного, которое органично связано с течением жизни и не может существовать отдельно от неё. И если в рамках эстетической игры найти структуру, способную претендовать на сакральный статус, но, при этом, имеющую «земное происхождение», одним из самых очевидных решений является выбор в пользу государства.

При этом такое государство должно обладать ярко выраженной мощью и волей к рациональному, последовательному конструированию реальности: мусор, лежащий в ящиках, является строительным. В процессе такого конструирования отсутствуют «глянцевость», компромиссы с нормами политкорректности и идеалами предшествующих культурных периодов, знак которых может быть увиден в фасадах домов на втором плане картины. Наоборот, старые фасады ломаются (отсюда и мусор), подлежат модернизации. Присутствующий на картине мотоцикл может восприниматься как символ предпочтения технологии культуре (в рамках шпенглеровской оппозиции «культура – цивилизация»).

Государство, активно и предельно рационально перестраивающее жизнь общества, не может не быть авторитарным. Именно поэтому «Calle del Norte» имеет много оснований для того, чтобы на символическом уровне быть воспринятым как апология фашизма.[16] Сам Алексей Алпатов никаких фашистских или близких к ним политическими взглядами не придерживается. Но «Calle del Norte» имеет много шансов обрести жизнь, свободную от воли своего творца. Это – типичная ситуация для культуры в целом, и живописи в частности. Так, например, Василий Верещагин, создавая «Апофеоз войны», не мог предполагать, что в XXI веке его картина окажется частью откровенно милитаристских плакатов, на которых война будет не только поэтизироваться, но и получит мистическое обоснование. А количество музыкальных обложек, на которых присутствует либо «Апофеоз войны», либо его инверсии, исчисляется сотнями. В первую очередь, этот образ оказывается популярным среди групп, играющих современные версии тяжёлого рока. И идеология большинства этих групп очень далека от пацифизма.

5.

В творчестве любого значительного художника неизбежно отражаются его общие представления о мире. Образ мира на картинах Алексея Алпатова имеет свои, индивидуальные и узнаваемые черты.

Городское пространство на картинах этого художника – в первую очередь, а порой и исключительно, оказывается пространством техническим, технологическим. В ряде случаев, даже тогда, когда Алпатов пишет просто городской пейзаж, этот пейзаж трансформируется в индустриальный. На первый план выходят творения человека: водосточные трубы, канализационные решётки, машины, мосты, велосипеды, столбы с проводами и пр. Всё то, что воспринимается как сфера культуры, присутствует здесь лишь в качестве дополнения, производного от развития технологий.

Такое видение реальности органично сочетается с методом творчества художника. Создавая свои картины, Алпатов сосредоточен на решении технических задач, предоставляя «сфере мировоззренческих смыслов» возможность формироваться предельно свободно и даже анархично. Мир смыслов очень подвижен, неустойчив и не чёток, в то время, как принципы эстетических технологий, наоборот, отчётливы и в основе своей – неизменны.

Именно с техническими аспектами реальности человек взаимодействует в первую очередь. И даже тогда, когда на первый план выходит социальное, оно всё равно оказывается опосредовано технологией.

При этом Алпатов не является художником-утопистом. На его картинах отсутствует какое-либо напряжённое эсхатологическое ожидание. Будущее не обещает осуществления глобальных, новационных проектов, обещающих прыжок из царства необходимости в царство свободы. Главное, что можно сказать о горизонтах, присутствующих на картинах Алексея Алпатова, это то, что их объектное наполнение, по сути, ничем не отличается от объектности, присутствующих на первом плане его картин. И настоящее, и будущее в равной степени наполнены техническими творениями. И в рамках такой перспективы будущее – это размеренное, естественное развитие мира как комплекса технологий, без каких-либо экстравагантных прыжков и внезапных поворотов.

Но, парадоксальным образом, Алпатов не является и футуристом. Его внимание сосредоточено не на горизонтах будущего, а на настоящем. Но это настоящее обладает очень своеобразным обликом. Оно несёт в себе ощутимый отпечаток времени.

Иллюстрация 11. Алексей Алпатов. Мост в Нью-Йорке (2019). (Картина не сохранилась).

Городской асфальт испещрён следами ямочного ремонта, стены трескаются и теряют изначальную гладкость, на стальных конструкциях ощутимо проявляются следы «усталости металла». Технологии не создают ничего вечного, способного сохранять себя на протяжении долгого времени. Всё, что возникает, обречено на старение.

В городских пейзажах художника присутствует очень не много вещей, о которых можно было бы сказать, что они новые. Возможно, само постоянство монотонного производства всё новых и новых вещей связано со стремительной скоростью их старения. Более того, создаётся ощущение, что всё новое, всё только что родившееся, рождается уже старым. Старость мира – это единственное, что способны воссоздавать технологии на экзистенциальном уровне. Даже те из них, которые возникли совсем недавно.[17] – Это тот редкий случай, когда технологическое восприятие мира органично совмещается с декадансом.

В современной культуре темы старости сочетаются с темами смерти, что способствует актуализации экзистенциалистских моделей понимания сущности существования. «Бытие есть бытие-к-смерти» (М. Хайдеггер). Но у Алпатова старость являет себя, в первую очередь, не как приближение смерти, а как непосредственное проявление дряхлости, оскудение сил. При этом машины продолжают ехать, жизнь идёт свои чередом… Старость живёт не на поверхности жизни. На поверхность она лишь пробивается, а её подлинное, естественное место – в глубинах мира.

Живопись не способна дать чёткий анализ причин произошедшего события, объяснить возникновение определённого мировоззрения. Её задача – не объяснять, а показывать. Свидетельствовать о мире. Её восприятие реальности – безусловно, образно. Но если её образность обладает ясностью, она устанавливает связи с символическим полем культуры, с главными метафорами культуры. И благодаря этому она находит связи со сферой мифологического. Живопись обретает в мифе свою смысловую законченность,[18] а миф, в свою очередь, конкретизирует себя средствами живописи.

Тема всегда-старого мира, возникнув ещё в поздней античности, получила интенсивное развитие благодаря христианству. Христианское средневековое мироощущение очень отчётливо и тонко чувствовало тяжесть времени, и было уверено, что в дальнейшем эта тяжесть будет лишь увеличиваться. Живопись Алексея Алпатова соответствует этой мифологеме устойчивого, непрерывного и фатального увядания, что позволяет считать её частью современной христианской традиции.[19]

Эта живопись является отражением именно христианского взгляда на мир. Но это – то христианство, которое избавлено от всякого рода экзальтации и пафоса. Оно не нуждается в каких-либо манифестах и даже в интенсивной саморефлексии. Христианское в этой живописи, главным образом, лишь то, что связано с осознанием, что подлинный дом наш не здесь. (На картинах Алпатова очень мало людей. Когда они там появляются, то это, в основном, одиночки, бредущие сквозь пространство с какой-то неведомой для внешнего взгляда целью). Эта реальность наполнена творениями человеческого духа, но сам этот дух в ней не укоренён, его подлинный дом – где-то там, за пределами пространства.

Но о том, что находится за пределами пространства, нет смысла говорить. Запредельное невидимо.

5.

Сегодняшнее время – время, когда классическое, т.е. новоевропейское искусство погружается в состояние упадка. Скорость такого погружения стремительна.

Упадок связан не с сокращением количества художественных произведений, появляющихся ежегодно, а с утратой той роли, которую искусство играло ранее. Оно утратило роль силы, формирующей человеческое мировоззрение. Его предназначение всё больше и больше сводится к функциям развлечения и дополнения. Возможно, в будущем ситуация изменится, но если это произойдёт, то будет связано уже с новыми направлениями искусства, об особенностях которых сегодня мы можем лишь догадываться.

Под знаком такой перспективы жизненная ситуация поколения современных художников во многом сходна с экзистенциальной ситуацией опоздавшей молодёжи – людей, чуть-чуть не успевших в силу своего возраста поучаствовать в событиях войны и революции, и, в итоге, вынужденных жить и действовать в тени того величия, в сравнении с котором любое современное повседневное событие кажется второстепенным и даже банальным.

Если бы ещё сорок лет назад состоялась выставка, аналогичная той, что сегодня проходит в «11.12.Gallery», то у дверей галереи собрались бы огромные очереди, а само событие стало бы резонансным. Сегодня наблюдается прямо противоположная ситуация.

Современная усталость от искусства – это, во многом, усталость общества от собственных ошибок и разочарований. Оно устало от тех старых утопий, для воплощения которых было отдано столь много сил и жизни, и к возникновению которых классическое искусство было причастно. Исходя из реалий сегодняшнего дня, кажется, что эти утопии потерпели крах, и тень состоявшегося крушения падает на всё, что к ним было причастно.

В этой ситуации искусство неизбежно упрощается. Этот процесс затрагивает собою всё: тематику, технику, смысловые компоненты и даже психологию субъектов творчества.

Творчество Алексея Алпатова на фоне таких процессов выглядит достаточно одиноко. Со стороны создаётся впечатление, что оно подчиняется принципу «вопреки всему». Алпатов не разменивается на популистские жесты и избегает взаимодействия с модными, но поверхностными и, судя по всему, краткосрочными поветриями, продолжая хранить верность Высокому реализму. Сегодня такая жизненная позиция сама по себе является художественным (эстетическим) актом.

[1] Естественно, речь не идёт о том, что элементы импрессионизма на этой картине были впервые интегрированы в реалистическую стратегию. Такая интеграция началась ещё в конце XIX века. Речь идёт о проявлении единой эстетической стратегии, ориентированной на синтез различных стилистик на основе реализма. При этом сами стилистики, выбранные для синтеза, могут быть самыми разными.

[2] Перед нами тот случай, когда субъектность стремится конкретизироваться как субъективность. Такая трансформация субъектного в субъективное и есть актуализация субъектного. Под знаком Абсолютной возможности субъективное есть поражение субъектного, т.к. не способно в своей актуализации реализовать всю полноту изначальных возможностей. Используя лексику М. Хайдеггера, можно говорить о том, что субъективное – это падение субъектного. Но иной возможности обрести действительное существование субъектное не имеет. Что бы стать частью реальной, «земной» жизни, оно всегда вынуждено падать. Соответственно, падение, которое Хайдеггер наделяет статусом экзистенциала, интегрировано не только в экзистенциальную сферу, но и в онтологию мира, т.к. становление мира соотносится со становлением субъективности.

[3] Можно предположить, что для русской культуры восприятие образа с горизонтальной структурой по линии «слева направо» является естественным благодаря письменности. Как пишем – так и смотрим. Это проявляется, помимо живописи, в архитектуре. Если это предположение верно, то восприятие представителя ближневосточных культур будет развёртываться в противоположном направлении: справа налево.

[4] Подробнее: Иванников С. «Новая Москва» Юрия Пименова // АПН, 26.11.2009 - URL: https://www.apn.ru/index.php?newsid=22174

[5] Более того, оно противостоит не только объектам «Еpisode 25», но и всем объектам в рамках цикла «Пустой эпизод».

[6] Этот эффект очевиден при непосредственном восприятии картины, но, к сожалению, полностью теряется в репродукции.

[7] Такая художественная стратегия оказывается очень распространённой в эстетике ХХ века. Интенсификация её применения связана со становлением авангарда и модернизма. Модернизм в процессе своей успешной легитимации в культурном пространстве начинает делать основную ставку на интеллектуальную элиту и тем самым активно соучаствует в процессах формирования элитарной культуры, подменяя этим феноменом высокую культуру XIX века. Эталитаризм требует от своих адептов наличия дополнительного специального знания, не связанного непосредственно с содержанием художественного произведения. Наличие такого знания, объёмы которого возрастают от десятилетия к десятилетию, вталкивает в игру контекстов, в рамках которой художественный объект трансформируется из объекта, обладающего сущностью, в объект, являющийся инструментом. В игре интерпретаций, стремящейся к бесконечности, «всё переходит во всё». Контексты влияют на понимание объекта, объект, в свою очередь, трансформирует уже существующее контекстуальное поле. В этой игре важны не столько объекты, сколько контекстуальные переходы как таковые. Эстетическое качество такой игры зависит от нестандартности контекстуальных сопоставлений и возможности создавать новые фрагменты контекстуального поля. Во многом такая бесконечная игра соответствует концепту шизоидности, которым Ж. Делёз пользуется для анализа капиталистической экономики ХХ века. Она замкнута на саму себя и, соответственно, не стремится к установлению каких-либо связей с внеигровой реальностью. В экзистенциальной перспективе она становится рафинированной технологией забвения, нежели способом прояснения экзистенции. В перспективе социальной деление на «знающих» («умеющих играть») и «не знающих» («не умеющих») способствует дальнейшей социальной дифференциацией культурного пространства, попутно выделяя в сфере эстетики особый, эзотерический сегмент. Курс на эзотерику и культурную элитарность, выбранный зрелым и поздним модернизмом, выглядит по-своему забавным, если помнить, что история этого движения начиналась с революционного пафоса и стремления к ниспровержению всех существующих иерархий. На уровне структурной эволюции судьба авангарда и модернизма сходна с историей христианства, которое начиналось с предельно демократичного лозунга «Откровение – для всех!», что делало каждого члена общины потенциальным источником нового, революционного пророчества (впрочем, пророчество и не может быть иным), но достаточно быстро пришло к формированию новой иерархической структурой, вершина которой получила монополию на знание и на язык, средствами которого это новое (эзотерическое) знание формировалось.

[8] Противопоставление со стороны знака (текста) здесь не требует в обязательном порядке утверждения знаком некоего смысла, прямо противоположного тому, что сопутствует визуальным образам (в соответствии с антитезой «белое – чёрное», «добро – зло», «да – нет»). Противопоставление образа и знака возникает уже тогда, когда знак привносит с собой нечто, что с образом прямо не связано.

[9] Художественный аналог такого экрана присутствует, например, в ряде серий британского сериала «Чёрное зеркало». Человек будущего видит физические вещи, на фоне которых проступает текст, в котором содержится дополнительная информация об этих вещах.

[10] В действительности на картине изображено лицо весьма известного в англо-американском мире человека. Это поэт Уистен Хью Оден. Но, как и в случае с иероглифом «счастье» зритель не обязан об этом знать. Для большинства тех, кому удалось увидеть эту картину, лицо на стене – это лицо неизвестного, анонима. И именно в этом качестве оно может быть воспринято как символ угасающего человеческого существования.

[11] А вот версия Уистена Хью Одена (если Оден присутствует на картине, он, наверное, тоже имеет возможность высказаться): «Он растворился в холоде зимы: // ручей замёрз, аэропорты пустовали, // снег сильно повлиял на вид знакомых статуй, // и градусник тонул во рту истекших суток. // День этой смерти был, согласно показаниям // приборов, мрачным и холодным днём». Стихотворение называется «Памяти Йетса» (пер. И. Бродского). Но между мёртвым Уильямом Йетсом и мёртвым неизвестным стариком, умершим в ночлежке, в действительности нет никакой разницы. (Сам Оден умер осенью, в конце сентября.)

[12] Любое явление, достигая предельной степени воплощения, трансформируется в нечто иное, пусть и близкое себе. Реализм подчиняется двум векторам такой трансформации. Когда он имеет дело с проработкой деталей (интровертный вектор), он становится гиперреализмом. Если же он ориентируется на глобальные смыслы и большие масштабы, то становится монументализмом (экстравертный вектор).

[13] Речь идёт именно о формировании смысла, а не о решении конкретных технических задач (согласовании цветов, вписывании объекта в перспективу, соблюдение масштабов и т.д.) Впрочем, и технические правила написания картины так же складываются именно на ранних этапах формирования стиля.

[14] Одной из таких новых относительно реализма программ стала программа импрессионизма. Импрессионизм абсолютизирует значение цвета в создании образа и, соответственно, стремится решать все технические и смысловые задачи произведения посредством разных цветовых решений. Но цветовая гамма всегда связана с «поверхностями», с внешними очертаниями мира. Она не может получить доступ к структурным решениям, которые для формирования произведения оказываются необходимыми. В связи с этим импрессионизм вынужден использовать традицию, против которой изначально пытался бороться. Декларируя своё отличие от реализма, импрессионисты, тем не менее, оказались частной, яркой модификацией именно реалистической живописной традиции.

[15] Культура Нового Времени продолжает оставаться культурой христианской. Это – новая модификация христианской традиции, в рамках которой христианские ценности продолжают присутствовать в культуре, оказывают на неё влияние, но в менее значительной степени и менее акцентированным (экзальтированным) способом. Новое Время – это «остывающее христианство».

[16] Чёрный мотоцикл на картине также работает на эту версию. Мотоцикл – один из любимых символов итальянского футуризма, представители которого активно участвовали в формировании итальянского фашистского государства.

[17] В рамках такой перспективы старое лицо Уистена Хью Одена, смотрящее на нас со стены в «One Way» , может быть воспринято как подлинное лицо мира.

[18] Как, впрочем, и любая другая форма культуры.

[19] В связи с этой мифологемой монохромная цветовая гамма картин, представленных на выставке «Пустой эпизод» может быть интерпретирована как «цвет глубинной усталости».

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы