Мул без узды

А. Генис[1]

Устная речь, чтение вслух, на память или с писаного текста: это прямое присутствие, окунание слушателя в жизненный акт, разделенное с ним существование.

Но писаный текст – это отложенное бытие. Застывшее.

Тогда чтение: погружение вспять, использование резерва. Это перфект или даже квамперфект. Не презенс. Писаный текст дистанцирован, он носит символический характер, он созерцается, обозревается из текущей точки чтения как целое. Исходя из нее, он может быть пересмотрен и увиден заново.

Откровение возврата: это Белый, Пруст, Кафка, Джойс, Фолкнер. Последний в своей трилогии повторяет формулу решимости персонажа после вставной новеллы, где тоже требуется решение:

Я сказал «Да»

Я сказал «Да».

Это повторное Да! надо увидеть на странице так, как я показал его вам. Переживание и познание сугубо чтетческое, его не найти в жизни. Озноб чтения. Преимущство имущества литературы, ради которого стоит ее читать. А именно: про себя.

Такова же бесконечная порка служителя суда в Процессе Кафки. Персонаж К. видит (слышит?) порку служителя, которого пороли месяц раньше. Тогда: или время одно и то же, оно застыло, или порка бесконечна. Эти возможности равноправны, они просвечивают одна сквозь другую.

- Сокрушительный, чисто письменный эффект.

Интервал, «между» утрачен и, как утраченный, утвержден. Исчезновение времени повествовательного события во времени (моего, твоего) чтения становится собственно письменным свершением.

Писаный текст – пристанище, и это пристанище – событие. Недоступность и вседоступность, неопределенность доступа – его постоянный ресурс.

При чтении вслух чтец превращается в текст. Текст – в чтеца. И есть люди, которых это устраивает. Их большинство. Их становится все больше. Об этом – Генис. Чтение текста вслух склоняет их к коллективному оргазму. Вершина устного текста – Жванецкий. Склоняюсь перед ним в своем персональном оргазме: мне его концерты не по карману. Я читаю его.

Но писаный текст разъединяет людей. Они сосуществуют как неописуемое сообщество Бланшо, не зная друга, но зная, что другой (а именно читающий этот текст) есть. Такое сообщество лишено присутствия, оно бытует как отсутствующее. И есть такие люди, скажем я, которых это устраивает.

Языковые механизмы

Это детские кубики с буквами, загадки, пароли интернета, аккаунты, реклама, словесные игры: игра в города, шарады, кроссворды, шифрование и дешифровка, сокращения (ВВП) или пародии на них.

Чрезвычайно интересно, но и абсолютно банально то, что все языковые игры поразительно пусты. Это раковые клетки, не срастающиеся в опухоль. Или срастающиеся? Игра - вне горизонта смысла. Баловство. Броуновское движение языка, белый шум.

Игрой, как и письмом, движет желание. Но игры упомянутого типа стерилизуют его. Игровое желание – желание козырной карты, фишки домино.

Механическое слово всегда письменное, всегда перестановочная данность. Это изысканная, но безвкусная наличность, безалкогольное пиво, та сдача Бродского, от которой следует отказаться, чтобы быть мужчиной.

- Не надо сдачи.

- Не жди козыря.

Но зуд игры. – Что делать с ним? Спровоцировать язык, но на что именно? – Да ни на что. Скорчить рожицу, глядя ему в спину. Но язык - лента Мебиуса, у него нет спины. Ведь язык всегда обращен к человеку лицом, и это порой бесит. Так игра будит провокационную компоненту языка.

Игра здесь – грехопадение, неподобающее, небольшое, но абсолютное зло.

Я думаю (не вполне уверенно), что зуд игры исходит от самой сущности языка и даже боле того: он сопряжен с тем гулом языка, о котором пишет Барт. Зуд – оборотная сторона, изнанка гула. И тот, кто находится между зудом и гулом, кто подвержен первому, но лишен остроты и отчетливости слуха, требуемого вторым – графоман. Ведь графомания – это примат желания письма над самим письмом. Ее нельзя понять в горизонте профессионализма.

Возможна графомания лени и претенциозности, но и графомания дерзости и величия. Ко второй причисляю Гюго, Мелвилла, Хлебникова, Маяковского. Бродского и, пожалуй, стихи Тараса Мазепы, который подает мне повод к этому тексту. Зрячий поводырь ушастого. Его порок(?) в том, что у него преизбыток слуха, он теряется в нем. Он слышит гул языка вместе с зудом, почесываясь.

Так он утрачивает узду.

- Как это возможно?

Совокупление

Игра со словом проникает в поры речи, портит речь, со-творяет творог письма. Она цепенеет как клей, сваривается как сталь, черствеет как тесто.

Но, с другой стороны, тестостерон игры впрыскивается в текст и порождает речь. Тестостерон возникает в промежности поэтического порыва и стерильности игры. Подпространство игры связывает как сильное взаимодействие письмо и речь.

Она теперь не прямая и не косвенная, ни своя и не чужая.

Язык говорит.

Он говорит что-то.

- Кому?

Не бормочет ли он что-то во сне?

Он пытается очнуться.

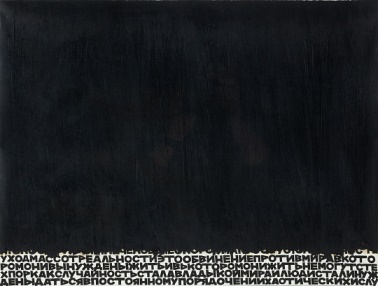

Я определил новую подвижность стиха, его стихию. Но работа игры сказывается в том, что сверх последовательности чтения востребована теперь еще и поверхность: зрительное, и даже синхронное чтение стиха как плоскости орнамента. Он более или менее понятен, но неразумен: он возвращает к чтению неосуществленных игровых (речевых) зачинов. В осколках слов есть своя полуправда. Полуозначенность. Ей не пристало имя недоговоренности, но пристало имя папируса: недописьма. Тогда втягивается в пространство игры сама мера понятности. Мы спутаны в означающем. Пред текстами Мазепы я чувствую себя глухонемым Шампольоном.

Объясняя чтетческую сущность письма, я сослался на образцы модерна. Но чтетческое начало изначально. Оно в Библии, в Книге Перемен. Текст многослоен. Он существует как комментарий самого себя. Так создается продуктивная неразбериха: комментарий требует комментария. Такова и система параллельных мест, параллельных по совершено разным признакам. Священный текст священен не как система утверждений, но как чтетческое тело. Он приглашает в глубину и удерживает в ней.

В нашем случае мы приглашены и призваны к поверхности. Это не ахти что. Но –

это новый Топос.

Вечные книги (Библия, Книга перемен) предполагают пожизненное чтение, их нельзя прочитать до конца. Они не имеют выраженного начала. В них можно войти, но нельзя выйти, отложить за ненадобностью.

Те тексты, на которые я обращаю ваше внимание, топологически абсолютно иные: в них нельзя войти. В них нет надобности. Но они представляют собой выраженное начало, сводятся к нему и исчерпываются им. Вы обречены топтаться на пороге.

Как продвинуться по эскалатору, движущемуся вам навстречу? Вы никогда не узнаете, что там: здесь эмбрион чтетческой надежды, бутон, аленький цветочек, возвращаясь к Генису - оплодотворенная яйцеклетка, клетка,

клетка

в ней – чудовище.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы