Русский Орфей

Он Вове не приглянулся.

Он, пожалуй, был в замешательстве: он – лучший поэт среди физиков. Я – худший метафизик среди литераторов.

Спустя двадцать лет я посвящаю памяти этого человека текст, уже не вполне понятный мне. Замешательство сближает нас.

Замешательство: замес 35 (я) и 38(он) годов. Мы оттаяли в духовке Академгородка. Да будет он благословен.

Константин Мамаев 2023 Екатеринбург

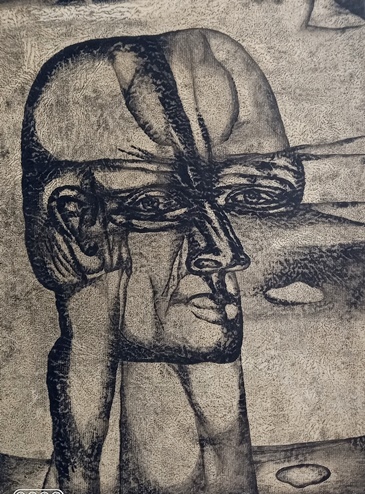

Владимир Захаров. Монотипия Ю. Кононенко.

Говорят, что уже все сказано. Пишут так, словно все уже написано и возможны лишь переписка и пересказ. Как подменяет что.

Что-то не так.

Поют ли так, словно все спето? Пожалуй, нет. Не потому, что спето на самом деле не все и не всеми мыслимыми способами и голосами. Может быть, потому что голос, звучание безучастны всему наличному и прошлому опыту звучания, пения, повторения, слуха: поэтический голос не бывает ни прошлым ни наличным. Голос уже имеет не имеет их (прошлое и наличное) в себе – различимо безразлично сосредотачивает и распыляет их.

Поэтому доминанта голоса в стихе, в том, где таковая присутствует, фатально не достигая удостоверяемого наличия, достойна письма. Заслушивает быть выслушанной. Оговоренной заговоренной.

Голос Орфея

Hoeren, du, unsichbare Gedicht…[1] –

начальная строка одного из сонетов Рильке…

Итак, стихотворение, видимо, созерцается самим поэтом в акте письма, пения. В нем же оно и ускользает от его глаз. Ему внушается долг слышания, но не звучания. Ему внушается долг. Ему внушается долг в качестве другого, с которым, слава богу, поэт на "ты". Это личность незримая, но звучащая и слышащая, послушная в обращении. Такова здесь диспозиция орфического голоса, слова, жеста.

Непостижимо! Аномальная норма. Может быть, это все парило некогда по ту сторону вытертого и выветрившегося слова "гений"? По ту сторону этого пустого ныне слова, где мысль, дух и слово, совмещаются, наконец, в невозможную плазму, абсолютную подвижность, бесконечную недвижимость. Ее осязаемый осадок – жест власти: слушай, ты…

Орфей облечен властью. Облечен никем. Несуществующей высшей инстанцией. Эта власть про-изводится (я заимствую это слово у Мориса Бланшо, который заимствовал его у Мартина Хайдеггера, который…) звучанием его голоса, и она кончается им. То есть, безбрежна.

Голос нашего Орфея про-изводится иначе, но, конечно, и ему дана власть. Собственно голосу, его про-ис-хождению, навсегда утраченной точке его первоначала.

Разделенность голоса с другим отсылает нас в то пространство вне мира, цели, веры и пространства, где пребывает в самозабвении чуткость, чуй, чаяние голоса. Другого как личности оно не предполагает. Оно стирает и самого Орфея, во всяком случае, как суверенного производителя и дарителя. Орфей – счастливая случайность, волна, пробегающая в просторе голоса. Он, голос, существует как не-сущий центр рассеивания, как челн, толкающий волну, несомый волной.

Голос способен только к полету. И только полет этот артикулируется как образ. Полет: память о памяти памяти. Память, в конечном счете, жива не в безбрежной перспективе, в многократных отражениях (которых и на самом деле не счесть!), но сгущена в своего рода обоняние. Русский Орфей чует Эвридику: духовный крот. И эта органолептика делает орфическую поэзию фоноцентричной.

В меру своей фоноцентричности русская поэзия не логоцентрична. Орфическое начало самообособляется от познания, от пушкинской поэзии бесконечных определений, приложений (сей идол северных дружин, власти баловень безродный), от духа, от души и душевности, от всякого опыта, внешнего ему. От риторики и речевых интонаций, все это –письмо.

Орфическое исключает твердый взгляд: на Эвридику, на мир: непривычно дескрипции – поэтическому окоченению. Не знает ни истины, ни лжи. Оно ничто не центрирует – речь, мысль, мир – проходит сквозь все, не разрушая его, не нарушая. Орфическая поэзия не связана ни с чем из этого всего топологическими связями, сущностно свободна. Все это ее дорогой мусор. В извечно сказанном видеть и говорить, знать, чувствовать и помнить – одно и то же.

Голос нуждается во всей этой периферии как среде своей подвижности, оставляя на ней след. Голос нуждается в веществе своего движения: волна, которая все оставляет на своем месте.

Голос – это темный предшественник Делеза, нетождественное и несубстанциальное начало стихотворения или стихотворений разных поэтов, сама изменчивость, не поддающаяся представлению.

Голос – собственно выражение, событие звучания, смысл и точка бессмыслицы. Его дело устроение слушанья, слуха. Так он обеспечивает свою ненапрасность. Этому слышащему уху голос ближе, чем его здесь и теперь. Вынесенный оттуда, он беспредельно свой:

гибельно-родимый – сподручная родин-ка Ничто.

Голос не знак иного себе, это нереальная реальность, сновидение, мираж.

Русский Орфей – слуга своего голоса. Голос, помыкая им, достигает плотности присутствия, которой упраздняется всякая тайна. Невинность этого предела, квазианонимная, невыносима. Все разрешается стыдом: появляется автор, этот В.З. Он – слабак, он виновник, невольник своей недоброй и не злой воли.

Но стыд, как самоопределение экзистенции, поэтически бесплоден, бесполезен. Это всего лишь раболепство перед миром. В.З. несомненно, раболепен. Но он же и великолепен. Как это возможно, ты спросишь?

Звучание голоса, населенное и перенаселенное урывками прошлых звучаний не столько надисторично, сколько актуально безбрежно. Эта безбрежность – зыбкая бесконечность, зыбка дара и его растраты: рассеивания. Таков собственный топос, неместо голоса. Надежда и безнадежность, смирение и гордыня, смерть и жизнь незримы друг другу в этом слепом пространстве, не застилают друг друга, просвечивают друг сквозь друга, не заглушают друг друга, тени самих себя. Неместо (У Бланшо есть выражение местопребывание-неуместность, имеющее, возможно, этот же смысл. Словечко неместо принадлежит не мне. Я его заимствовал у китаиста В. Малявина) противится своему использованию, авторскому своекорыстию. Не ясно, нуждается ли такое неместо в человеке, пользуется ли оно поддержкой бога.

Обычная слабость автора (наш Орфей – типичный, то есть, исключительный слабак[2]) использовать сам голос как свидетельство в свою пользу. Дать понять принадлежность голоса себе любимому. Как бы из собственных рук наделить его звучанием другого. Внушить его в том смысле этого поразительного слова, который ведал Тредиаковский. Но голос стирает своим звучанием всякое присутствие. Неместо другого. Неместо стыда.

Сопринадлежность жизни и смерти – не новость. Захватана. Однако, наш В.З. привержен христианским ценностям (совести, суду, Богу, стыду и вечности). Он придерживается их. Он держится за них, как за игрушки, которые можно взять в рот. Однако игрушки эти нельзя принимать всерьез, как взрослую вещь. Но жалко выбросить: он сосал их с колыбели, вменил это себе как нравственный долг. Перед кем?.. Нельзя ли вручить их другому? Можно. Во всяком случае, можно передать соблазн игры, из которой трудно выйти, потому что это стыдно Можно соблазнить напарничеством. Но все эти погремушки – не ключ ли к старому чулану, где елочные черти, Иисус и Спасение свалялись как детские кудри в старый валенок. Запах нафталина – единственная порука этой, давно уже ручной, трансцендентности.

Но и тут есть своя правда: привычка манипулирования пустышками дает легкость, несерьезность начала: не заговорить ли и мне с тобою?

Нетрудность – изумительная черта голоса русского Орфея. Без нее немыслимы полет голоса и течение речи, безрассудность ее приговоров, бесконечность ее окончаний. Язык исчезает в речи, а речь исчезает в голосе. Эти исчезновения не терпят натуги, неизбежной в том примате мыслительности и определенности, на котором держится гелиоцентризм логоса.

В последнее время в новых поэтических стратегиях Эвридикой оказывается сам язык. Он опережает Орфея, заслоняет, затеняет и упраздняет его. Орфей беспомощно озирается, но не видит Эвридику. Орфей опять мертв, но иной смертью. Язык отнимает у него сам дар голоса, да и дар вообще. Язык явлен теперь как миф под знаком иронии: он перечеркивает реальность, разум, голос, с тем, чтобы самоустраниться: абсолютное алиби!

Отнимает слух. Теперь, располагая для ориентации только лишь осязанием и обонянием, Орфей (? – дважды пустое место, оставшееся от него) может перемещаться только в пределах вытянутой руки, ноги, кончика языка.(Рубинштейн: язык как библиотечная пыль: изба с пауками). Эта беспутица – сумерки прежде всего и самого языка. В такой поэзии не нужна и не допустима природа, море, горы, детство: все они требуют зрения, сердца, дыхания.

Знаки конца поэзии, выдаваемые за поэзию знака. Интересно, впрочем, то, что весь этот негативизм, обычно, не заражен демонией отрицания. Он подчеркнуто довольствуется сам собой: самодоволен. Взаимное обращение, точнее глухота, соединяющие разъединенные поэзию голоса и поэзию языка, общее неместо их потребления (то есть: мы), их взаимная безучастность – наглядное свидетельство того, как далека от нас антитеза спасения и гибели, добра и зла. Равноприязненно внимая тому и другому (на что я не способен, считаю невозможным, но считаюсь с эмпирическим фактом), мы на пороге буддизма. Или даосизма. Теперь мы – мировая пыль, прах, который некому попрать.

Дело, может быть, в том, что есть тупики второго рода: движение от мысли к чувству, памяти и образу, который оказывается опять-таки темой мысли. Размещая себя и Бога в мир, подсудный судьбе, судишься с ним в иовической коммуналке. Вот эта ситуация письма вообще и поэтического письма в частности и разрешается новыми стратегиями. То есть упраздняется (снимается) ими. Но голос, напротив, подобное поле движения использует как плодоносную землю: это пространство его свободы. Неместо самоопределения, – спасение в настоящем. Тут-то как раз и происходит пресуществление голоса в присутствие, в ускользающее здесь. Это здесь – всего лишь событие саморазмещения, оно атопично: ничто и все, нетрудное рассеивание и не обременяющее всеслияние.

Здесь поэтического голоса все время соприкасается с нашим здесь. По первой видимости голос говорит о нашей жизни, про нас. Но на самом деле мы имеем право слуха, слышания, полноушия. Только это одно. Хотя и его слишком много. По существу голос занят вовсе не нами, но собой: он все время отстраивает пространство своего звучания постоянным смещением точки зрения вдаль, прочь от всякого объекта; он озабочен преломлением эха, расстановкой поэтических зеркал. Так он добивается своего рода монотонной полифонии.

Русский Орфей не ведет себя как коллектив. Он не ведет себя и как личность. Он не ведет себя. Не ведет нас. Он все пускает по ветру, отпускает на волю всех.

Вдохновение теперь – только саморастрата во имя звучания голоса, саморассеивание, превращение в функцию, в волну, поверхность. Печаль, а может быть, и стыд русского Орфея – неполнота вдоха и выдоха, кессонная болезнь подъема на поверхность. Почему-то полногласие песни недостижимо. Достиг ли его Лермонтов? Блок? Оно неосуществимо как внутренняя физиология ночи, спуска и подъема, как неотъемлемое самого выражения. Не выражать свое собственное, не выражая вместе с тем и чужое, – неустранимая странность, всегда естественная, законная. Но, быть может, всегда скандальная.

2000

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы