Письмо и след

След

Сущность Письма цао, необходимо искать не в предыстории Письма, но в более поздних фазах его исторического бытования. Для этого следует использовать концепт следа или первоследа, как его понимает Деррида[1]. В таком случае откроется возможность понять Письмо цао как особого рода возврат к событию возникновения артикулированного знака, к границе между знаковым и незнаковым, которая впервые оспаривается, впервые осознается. Она сама является первоисточником опознавания, источником и самого знака. Но предоставляю слово Дерриде:

…сама явленность различия и его функционирование предполагают первосинтез, которому не предшествует ничто абсолютно простое. Таков и должен быть первослед. Без удержания опыта времени в некоей мельчайшей единице, без следа, удерживающего другое как «другое в самотождественном», - не могло бы появиться никакое различие, никакой смысл. Речь, таким образом, идет здесь не об уже установленном различии, но о чистом движении, порождающем различие - еще до какой-либо содержательной определенности. Чистый след есть различАние. Он не зависит ни от какой чувственно воспринимаемой полноты — слышимой или зримой, фонической или графической. Напротив, он есть ее условие. Хотя он и не существует, хотя он никогда не был налично-сущим вне какой-либо полноты, его возможность de jure предваряет все то, что называют знаком (означаемое/означающее, содержание/выражение и проч.), понятием или действием, движением или чувственной данностью. РазличАние, стало быть, столь же чувственно сколь и умопостигаемо; оно дает возможность сорасчленения знаков внутри одного и того же абстрактного порядка…

Я думаю, что та избыточная свобода, та хаотичность, то случайное, нерегулярное, спонтанное, что в Письме цао является источником его жизни, жизни, в которой проявляет и в которой прячет себя субъект Письма, в которой сливаются процесс Письма и его итог, его прошлое и настоящее, где нерасчленимы уже время и пространство за счет смешения знаков, претворенных в целое строки – все это в полном объеме схвачено в понятии первоследа. Первослед (или, как его еще именует Деррида – различАние) – событие совершенно небывалой природы.

Первослед нечто такое, что само по себе не существует, его нет. Мы не в праве тот или иной текст, ту или иную цепочку знаков или часть строки назвать первооследом. Мы не вправе назвать этим словом какую-либо смысловую или формальную компоненту строки. Первослед невозможно заприходовать в качестве феномена, в качестве идеала. Первослед – сам изначальное событие артикуляции и вместе с тем смысла.

Но ведь знаки-то уже существуют, они существуют как устойчивые, признанные и общеизвестные графемы, имеющие общепризнанный и достаточно определенный смысл. Они существуют до этого Письма (положим, Чжан Сюя). Поэтому различАние обращено против знака, и определенным образом против Письма в его устоявшейся ортодоксальности. РазличАние– это усилие возврата .

Письмо в начале своего пути не без труда одолело ту членораздельность, которая требует простого распознавания двух соседних по вертикали строки знаков в их отличии от знака, возникающего при стяжении двух таких же надставленных элементов в одно целое. Сплошная строка была, так сказать, не показана Письму, а память об этой противопоказанности держалась долго и упорно. Поэтому телесная слитность скорописной строки была освоена впервые вопреки историческому наличию Письма, но сообразно его существу, типу его свершительности. При возвратном движении вспять Письмо цао вовсе не попадает в прошедшее Письмо, не становится похожим на Письмо классиков прошлого, петля Письма не мертвая, но живая :

След есть фактически абсолютное (перво)начало смысла вообще. А это вновь и вновь означает, что абсолютного (перво)начала смысла вообще не существует. След - это различАние, которое раскрывает акт явления и означения. Сорасчленяя живое и неживое в целом, след, будучи (перво)началом всякого повторения, (перво)началом идеальности, одновременно идеален и реален, умопостигаем и чувствен, выступает и как прозрачное означение, и как непрозрачная энергия, так что ни одно метафизическое понятие не может его описать.[2]

Письмо цао

Итак, что мы можем заприходовать как специфику Письма цао, что поддается наблюдению со стороны его техники, со стороны поведения кисти в отношении знака?

- Некоторые элементы знаков (скажем, верхний ключ «мэн» – ворота) превращаются в один мазок (вместо восьми в полном знаке). Теперь это у нас знак части знака.

- Некоторые строительные элементы знаков или же полные знаки отстраивают не положение своих мазков, но только их очередность и их направление. При этом, например, знак «тянь» – небо или знак «чжи» – волшебный гриб, превращаются в вертикальный зигзаг. В таком случае мазок, указывая только свое направление, входит в тело зигзага как нового единства.

- Это своего рода линейная экономия пространства, упразднение поляризации знака в пользу линейной логики: упрощение работы Письма, сопровождаемое, впрочем, усложнением возврата к отсутствующему знаку. Линейная графологичность скорописи – отсутствие полноты знака.

- Возникает дополнительная, как бы избыточная система: в полном Письме (кай) информативная избыточность носила пространственный характер, теперь появление соединительный линий, образующихся от неподъема кисти информативно избыточно, они излишни для понимания знака и текста. Однако, эти соединительные линии выравниваются в своих правах с теми мазками, которые определяют знак. Они могут также быть и помехой.

- Когда элементы знака соединяются с лишними мазками, возникающими как след от неподъема кисти, восприятию навязывается определенный линейный порядок (временная очередность), которая отменяет ту многозначность, которая присуща орнаментальности. Восприятие знака, вытянутого вертикально в чреду последовательных соединенных друг с другом мазков или мазков, сохранивших положение в воображаемом полном знаке, но очевидно соединенных в одно целостное движение, означает овременение пространственности знака, восприятие знака сообразно этому приобретает вместе с однозначностью еще и однонаправленность. В этом опасность Письма цао: оно склонно к внешнему динамизму, сопровождаемому обеднением знака. Но это бывает преимущественно тогда, когда цао уходит в нюансы выражения. Когда же (очень редко) оно удерживается от описанной подмены, оно радикально перестраивает то духовно-телесное пространство, которое осваивается Письмом.

- Еще один тип экономии Письма цао: парадоксальность линейного упрощения, то есть нарушение привычной логики сокращения знака, самой нормы линеаризации пространства знака.

- Сплошь и рядом отдельные цепочки следов или их части интонируются кистью и тушью: тушь то бедная, то изобильная, кисть то костлявая, то мясистая. Места смены подобных интонаций вовсе не обязательно совпадают с границами знаков, или их блоков.

- Такая техника присуща и Письму син , однако теперь она пускает как бы по ложному следу: цезуры не соответствуют действительному членению знака, так что сама временная чреда оказывается ложной по своему ритму (как если бы в нашем письме мы разместили интервалы между словами внутри слов, а места разрывов между словами состыковали друг с другом. Нечто подобное мы и встречаем на самом деле в поэзии Горнона).

- Часто встречается такой способ Письма, при котором соединительные штрихи, намекая на единственно осуществленное движение кисти, при этом сохраняют присущую пространству знака (сцене Письма) многозначность. В таком случае чисто временной ряд соседствует с чисто пространственным рядом. Спрашивается: где же осуществляется это соседство и соперничество? Ведь оно немыслимо ни в пространстве, ни во времени.

Совокупность всех этих тактик Письма в целом усложняет его, то есть, механизм восприятия, и до этого, скажем, в Письме кай, ускользновенный, пойманный дискурсом только как некая определенность многозначности, становится в гораздо большей мере иррациональным, неопределенным и зыбким. Переплетение тактик разрушения знака, созидания новых путей восприятия, появление целых систем помех, обращение самого разрушение в созидание, помех в новую определенность – все это в конечном счете образует то, что Деррида именует первоследом или же различАнием. Событие первоследа – это чистая подвижность Письма цао, событие по существу дела предшествующее всякой определенности, первосинтез, исключающий предварительное существование составляющих элементов.

При этом существенно еще и следующее: при незамысловатом, близком к Письму кай Письме в сознании вызывается тот или иной знак как таковой. Все мобилизуемое поле восприятия – это поле восприятия вариантов этого именно знака. При Письме цао, как оно описано выше, активизируется гораздо более обширная область. Она включает в себя все варианты сокращения данного знака. Однако за одно целое с этим мобилизуется сознание того или иного понимания соседних знаков цепочки. Но тогда получается, что линейная экономия движения, повышение роли энергетического начала в ущерб формальному, сопутствует активизации гораздо более обширных глубинных полей фона восприятия Письма. Графологическая линеаризация строки сопровождается активизацией опыта прошлого Письма как слабо дифференцированного глубинного объема.

Все вышесказанное можно вместить в троякую формулу: Письмо цао – это Письмо Письма, устранение и углубление Письма, переписывание Письма.

Стоит признать оклик со стороны различАния, толчок, полученный от следа. Тогда протестный потенциал определяется экономией движения, самовозвратом в глубину пишущего тела, в непрерывность порыва. Такая экономия может быть понята как самопостижение Письма, с той, впрочем, оговоркой, что всякое его постижение прежде всего отказ от мысли. Письмо как переживание, как у-сердие и даже забвение, обращенное к сущности Письма – вот тот источник, который сливает знаки, сливает только затем, чтобы их разделить, сделать написание порывом, непрозрачной энергией.

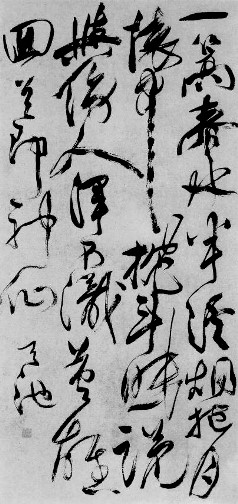

Ниже Письмо цао, Чжан Сюй, династия Тан.

Письмо Дерриды

По своей интенции такое движение вполне подобно мыслительному движению Дерриды. Это по-своему апофатическое мышление, мышление, отвергающее в качестве основополагающей диспозиции дуальность имманентного и трансцендентного, означающего и означаемого, наличия и отсутствия, сокрытости и явленности. У Дерриды нигде нет ни одного позитивного определения первоследа или различАния, он все время располагает эти термины вне существующих определений. Можно сказать, что в основе его мышления лежит своего рода мыслительное желание, негативная воля к неразличимому, принципиально немыслимому, не укладывающемуся в определение. Позволим себе определить след у Дерриды, привлекая опыт постижения Письма цао, следующим образом:

След – условный предел не имеющего предела безусловного мыслительного желания, где мысль обращена на другое самой себя. Легализация желания в структуре самой мысли и дает Дерриде основание для столь странного хода ее, при котором уравниваются в правах фундаментальная онтология Хайдеггера, феноменология Гуссерля и фрейдизм.

В таком случае его опорные «понятия»: первослед, различАние – оказываются метафорами, или, лучше сказать, именами, окликами неизреченного (genitiv subjektivus). Его мыслительное движение подобно по своему внутреннему рисунку классической мысли Китая о Дао, и потому оно оказывается адекватным сущности Письма.

Движение Письма цао, его самоопределение как изначальной стихийности, как свидетельства всякого происхождения можно считать неопознанным эталоном для мыслительного поиска Дерриды. Он опознал Письмо, его не зная и им не интересуясь. Так же, как он познал его первооснову в качестве хоры, преследуя другие цели на других путях. Точку конвергенции письма о дао и концепта первоследа можно высказать так:

След впервые легализует другое, но в самом себе (следе) и притом в форме, то есть неформе, отсутствия.

Мало того, мышление Дерриды более радикально: концепт первоследа и различАния исключает всякую бесконечность: будь то времени или пространства, божественного милосердия или всеведения. В этом отношении Деррида экстраполирует Хайдеггера, для которого бытие изначально конечно, (здесь это частный момент темпоральности). Деррида избирает движение, так сказать, беспредельной имманентности, вектор этого движения (со стороны его мысли) и предстает как апофатический первослед (со стороны ноэмы). Первослед как событие предшествует всякой мере, всякому масштабу, а потому исключает в равной мере, как конечность, так и бесконечность. Ведь мера возникает из протяженности проекта, а проект предполагает предварительное развертывание пространства или времени, или божественной воли как простора. След же –-«другое в самотождественном» – бытийствует в небытии в тесноте самого себя.

Нам осталось выяснить, что же в нашем случае, Письма цао, следует понимать под произвольностью. В двух словах произвольность означает, что мы не можем объяснить Письмо цао на основе какого-либо метафизического концепта или на основе культурологической структуры. Мы должны исходить из него самого, из его первозначимости. В этом своеобразная теологичность Письма: оно не знает Бога, не нуждается в нем, устраняет его. Оно возвращает в тот момент творения, когда Бог еще не родился, когда не было различия между творцом и творением.

По всей видимости, возвращение Письма Чжан Сюя к различАнию было сущностью его новаторства: чисто негативной реакцией на стерильную духовность Письма начала династии Тан (Чу Суй-лян прежде всего). Однако это был небывалый негативизм: он совершился вовсе не в отрицании: что значило бы простое преобладание телесного над духовным, но в отказе от акта спиритуализации Письма, сублимации, самоочищения. Но и в этом случае мы не улавливаем сущность отношения нового и старого. Чжан Сюй не совершил некоего шага вспять в пространстве уже освоенных намерений, желаний и целей Письма, его психофизических установок или техник. Он изменил само изначальное структурирование, углубившись в точку конвергенции всех этих структур. Он дал голос другому Письма, то есть открыл его молчание как таковое и притом в пределах самого Письма и только самим Письмом.

Собственно, пишущий определенным образом и есть бог, он есть бог в самоустранении, не в самовозвышении, в самоустранении различАния (genitiv subjektivus). Оно возвращает в момент, которого не было, который должен бы был быть. Совсем иное Дерриды – это мир, который был до начала мира, то есть, который никогда не был на самом деле. Поэтому Письмо цао утопично, но утопичность его функциональна, более того, она может быть всегда понята как итог неряшливости и распущенности: как побочный итог опускания человеческой осанки в хаос (Чжан Сюй писал пьяным, Су Ши писал пьяным! Саму сущность опьянения следует понимать исходя из события различАния.) Все это лишь частный момент конвергенции различАния.

Яшма

Историческое протобытие следа можно, пожалуй, искать в том странном почитании яшмы, которое неоднократно отмечено в китайской истории. Вспомним о куске яшмы, за который давали 15 городов. Яшмы такого достоинства имели свое имя, были реликвиями, сообразными достоинству Поднебесной в целом. Эта конкретная история относится к периоду Борющихся Царств (V – IV д. н. э.), когда Китай не был единым политическим целым.

Во всех подобных случаях речь идет о полированном куске яшмы (скорее всего нефрита), но все же куске, не изделия из нее. Кусок яшмы несет на себе тот или иной узор, узор и цвет определяют его ценность. Кусок яшмы становился, по-видимому, сакральной величиной тогда, когда в узоре видели протознак: ведь к указанному моменту Письмо было уже вполне развито. Кусок яшмы нес на себе след, значение которого никто не мог бы истолковать и не пытался истолковать. Он не был знамением, не был знаком. Это, возможно, образец того первосинтеза, которому не предшествует ничто абсолютно простое. Произвольное событие, теологичное в себе. Он указует на другое, а именно на момент сотворения мира, возникновения знака и притом в форме сокрытия.

Кусок яшмы не связывался ни с Землей, ни с Небом, ни с властью, ни со знанием, ни с художеством. Он не был чьим-либо творением, чьей-либо собственностью. Есть, впрочем, легенды, где кусок яшмы появляется в итоге интуитивного наития выдающегося человека, который опознает его достоинство в неотшлифованном виде, угадав невидимый первослед сквозь сплошное тело камня. Яшма получает имя этого человека (не собственника яшмы!), но сам этот человек сохраняет свое имя в истории только как ее первооткрыватель. Человек, таким образом, сам опознан яшмой: событие ее появления персонально, но только как след. Таким образом, мы констатируем ситуацию отсутствия различия между являющимся и явленностью, а это едва ли не единственный почти позитивный момент, почти что определяющий след.

Итак, след в качестве яшмы возникает между зримым и незримым, между человеком и Поднебесной, между властью и познанием, между прошлым и памятью о нем, между культурой и природой.

Воплощение интуиции первоследа: трещины, которые получали при гадании на панцире черепахи. Трещины панциря не являются знаком, они появляются между природой и человеком – вот доводы, склоняющие к предпочтению панциря яшме. Однако, не следует упускать из виду, что сама ситуация гадания предполагает артикулированный смысл, предполагает тем самым означающее. Эта ситуация предполагает гадателя и алчущего гадания, тогда как яшма совершенно исключает любую определенность востребования. Поэтому трещины на панцире, не смотря на их почтенную древность, пожалуй дальше от первоследа, чем яшма.

Словами Гань Бао: явления подобного рода до конца уяснить невозможно.

Котик Летаев

Наша тема – неразборчивое Письмо вообще. Это Письмо, идущее вспять, сознательно отказывающееся от внешнего, от определенности, от формы, от смысла порой. Во имя? – Во имя изначального, не фальсифицированного предметностью опыта, во имя телесного, имманентного самому Письму. На пути к такому Письму находим мы многое: поэзию Хлебникова, живопись Кандинского, Пауля Клее, Миро, опыт дадаизма. Из ныне пишущих наиболее интересен, на мой взгляд, Александр Горнон, Юлия Кокошко, живопись Андрея Громова.

Я хочу остановиться на письме Андрея Белого, на Котике Летаеве, где тенденция подобного письма получила, как это бывает в изначальных актах, полную определенность, присущую классике.

Белый старается захватить сознание до сознания: мыслечувствие младенца, в котором еще нет деления на Я и мир, на субъект и объект, на внутреннее и внешнее, на время и пространство. Этот момент, этот тип протосознания некогда был, он отсутствует и его отсутствие зачинает работу воспоминания. Но дело, однако, в том, что всякое воспоминание протекает в формах сознания настоящего времени. Восстанавливая сознание таким, каким она было на самом деле, пишущий неизбежно создает нечто такое, что,

- во- первых, не соответствует ни его настоящему сознанию, ни сознанию исчезнувшего младенца

- во вторых, усилие воспоминания носит, скорее, негативный характер отрицания всего, поддающегося воспоминанию, чем воспоминанию подернутого пеленой забвения,

- потому что дело не в пелене забвения, как помехе, но в пелене самого воспоминающего сознания, эту пелену нужно распеленать,

- оно вообще не было сознанием по преимуществу, а в такой же мере физиологией тела, жизнью.

- восстановление типа восприимчивости можно понять как воспоминание не содержания сознания, но памяти о самой памяти.

Итак, в своем попятном движении, пытающемся уловить след, Письмо находится в преследовании не -сущего, порождает это не- сущее, призывая его к бытию.

Впечатления первых мигов мне – записи: блещущих, трепещущих пульсов; и записи образуют; в образованиях встает – что бы ни было; оно – образовано.

Образование меняет мне все: –

и точки моих впечатлений дробятся –

душою моею! – и риза мира колеблется; по ней катятся звездочки законами пучинного пульса; и безболезненно гонится смысл любого душевного взятия метаморфозами красноречивого блеска…

Преображение памятью прежнего есть собственно чтение: за прежним стоящей, не нашей вселенной; впечатление детских лет – пролеты в небывшее никогда; и – тем не менее сущее: существа иных жизней теперь вмешались в события моей жизни; подобия бывшего мне – сосуды; ими черпаю я – гармонию бесподобного космоса.

Память о памяти – такова; она – ритм; музыка сферы, страны –

где я был до рождения!

Воспоминания меня обложили; воспоминание – музыка сферы; и эта сфера – вселенная. Воспоминания – воспоминания мне моей мимики в стране жизни ритмов, где я был до рождения.

Еще один фрагмент :

Мне был мир – ощущением… даже не органов тела, а –

бьющих, ревущих и странно секущих биений, в меня впаянных, меня тянущих за собой, развивающих во все стороны от меня крылорукие молнии пульсов; образом и подобием моего состояния может служить разве лишь изображение чудища, тысячерукого существа…

Таковы мои первые ощущения; а нахождение себя в ощущении было подобно вопросу:

– «Как?»

– «Зачем?»

– «Почему?»

– «Как сюда ты попал?» –

–То есть: –

было сознание контраста, но с чем? подчеркивание – мое. К.М.) Была память… о чем была память? Что «Я: – «Я», – этому я дивился позднее. Наконец было знание, которое я не мыслю без опыта: у бесконечности есть предел; и стало быть: законченное; «законченного» не было мне: детской комнаты, мамы и папы – не возникало еще.

Законченное переживалось, как… прошедшая в ощущение память: о дотелесном…

Трудно найти настолько выпуклую иллюстрацию тождества концептуального мышления и интуитивного проникновения. Для Белого это было одно и то же. К чему сводится его опыт в терминах Дерриды:

- удержание опыта времени в мельчайшей единице

- другое как другое в самотождественном

- движение, порождающее различия

- само бытие понимается как протописьмо

- тем самым устраняется место для всякого персонализма

- различия сами порождаются, слагая из них тексты, цепочки, системы следов

- след мыслится до мысли о сущем

Однако ключевой момент – различие между явленным и явленностью остается под знаком сомнения. И вот почему. Белый понял все то, что мешает понять протосознание. Он решительно устранил все эти помехи. Он обнажил эту неизбежно неоформленную протоматерию, это мыслечувствие, придал этому не сущему черты свершения, то есть, различАния. Мало того. Он понял все это протобытие в целом как запись и как Письмо. Это удивительно, поскольку традиция отношения к языку исходила из общепризнанного и очевидного (до Дерриды) примата речи, как жизнедеятельности, над писаным словом, полагаемым вторичным. В этом моменте его прозрение просто необъяснимо .

Но основным позитивным моментом для него была линейная ритмика. Он ввел эту линейную ритмику в свое письмо. Он нашел несколько уровней для таких ритмов: фонетический, вербальный, повтор целых ключевых фраз, больших фрагментов текста. Он нашел сообразный этому синтаксис, а сообразно этому синтаксису систему разрывного письма. Я сохранил при цитировании присущие ему разрывы строк.

Эти разрывы теперь не только регуляторы ритма нашего чтения, но и новая реальность: организованная особым образом книжная страница. Пространственная реальность, она косвенно связана с реальностью чтения: она не управляет ей, но указывает на нее.

Указание, уже лишенное непосредственной чувственности первичного восприятия, является аналогом вторичной знаковости в Письме цао. Вторичность преследует всякую претензию на имманентное Письмо.

Однако вся эта инструментовка может быть признана в качестве набора средств, адекватного иррациональности ситуации, ситуации изображения телесного уровня протобытия только при одном обязательном условии: мы должны признать не просто структурное соответствие письма и мыслечувствия, но их взаимный переход, их, говоря словами Гань Бао, одностихийность. Только в том случае, если первожизнь сама по себе и есть протописьмо, а протописьмо продление жизни в той же самой стихии, только тогда разрывы ритма письма непосредственно продляют бытие «записей» и «образований». Это – единственный выход из тупика.

Но все это вместе взятое, придавая, несомненно, его письму черты телесности, так сказать, органолептики, не входит в конфликт со словом. Письму достаточно быть письмом слов, чтобы оставаться фоно- и логоцентричным. Письмо Андрея Белого, если мы сопоставим его с лучшими образцами нелогоцентричного письма настоящего (Горнон, в театре – Юрий Погребничко), остается в пределах техники лейтмотивов, разработанной еще Вагнером. Тогда как современная техника письма базируется на новом формальном открытии: открытии рядов.[3]

Протосознание у В. Пелевина[4].

Пелевин описывает событие рождения, как смерть еще не родившегося, взаимную обратимость рождения и смерти. В этом он идет дальше Белого. Он сливает ощущение с протомыслью, временное осознание с пространственным, в чем Белый, как это теперь понятно, несколько неуклюж. И, надо отдать ему должное, он пишет так, словно не только Деррида, но и он сам не читал Белого. Хотя следов заведомой литературщины, изобильных у Белого, и у него достаточно. Потому ли только, что означивание – не его проблема ? Карусель диалектики всегда тошнотворна:

Момент, подобный вечности , чистое существование лишенное качеств, никаких слов он не знал, второй момент тоже был бесконечным, странная жалость, словно бы связанная с каким-то воспоминанием - можно ли сказать, что его описание более изначально?- скорее оно стерильно-беспомощно.

- Он обходит всякое кто. Текст, на уровне техники собственно письма, банален. Он избегает использования каких-либо экстраординарных средств: последовательное изображение(7) непоследовательного. Для него первозначимым оказывается не память о памяти, но собственно рождение, его телесная сторона. Он совмещает сознание и тело. Одно оборачивается другим и то, что мы читаем здесь у него – понятно – непонятно:

но диалектика самоотрицания фатально пуста.

Все же узнавание утраченного – ПРИОБРЕТЕНИЕ. Пелевин движется в сторону следа не достигая его, но след , как бы – приобретается… мы чувствуем его вкус на языке. - След как иллюзия?

Но и Белый занят рождением, во всяком случае, событием максимально приближенным к нему:

…– не было разделения на «Я» и «не –Я» не было ни пространства, ни времени…

И вместо этого было: –

Состояние натяжения ощущений; будто все-все ширилось: расширялось, душило; и начинало носиться в себе крылорогими тучами.

Позднее возникло подобие: переживающий себя шар; многоочитый и обращенный в себя, переживающий себя шар ощущал лишь – «внутри»; ощущалися неодолимые дали: с периферии и к… центру.

И сознание было: сознанием необъятного, обниманием необъятного; неодолимые дали пространств ощущались ужасно; ощущение выбегало с окружности шарового подобия – щупать: внутри себя… дальнее; ощущением сон знание лезло: внутри себя… внутрь себя достигалось смутное знание: переносилось сознание; с периферии какими-/то крылорогими тучами неслось оно к центру; и – мучилось.

Как видим, Белый находит достаточно схематичное решение для описания протособытия жизни. Он избавляется от пространства в пользу времени ценой простых приемов:

- он вводит многоочитый шар как символ эквивалентности осязания и зрения и вместе с тем всех видов чувствования. В этой эквивалентности они все упраздняются, остается чувство вообще, как чистая направленная восприимчивость,

- он идет на отождествление периферии и центра, и таким образом решает проблему имманентности, упраздняя на этот раз саму направленность

- эта имманентность есть время-жизнь

- событие письма становится этой время-жизнью ценой ритмических и текстуальных повторов

Белый недвусмысленно настаивает на примате ритма, пульса перед всяким мгновенным опытом, всякой вспышкой. Всякая фиксируемая единица – лишь момент в жизни ритма. В терминах Дерриды различное появляется только после самого различия

Игра

Общность Письма цао и письма Андрея Белого в самых неопределенных очертаниях – это общность свободы. Свобода же всегда отсчитывается относительно некоей необходимости. Для Письма цао такой необходимостью следует считать, видимо, Письмо чжэнцао (ортодоксальную скоропись), в которой имеет место однозначность прочтения, опознавания знака, наличие места знака в строке. То есть, всесторонней нормы. Для литературного письма такой нормой следует считать непротиворечивость, мотивированность текста самого по себе, прозрачность и монотонную накопительность его смысла, простую аутентичность его, текста, самовоспроизводства[5]. Такое письмо исключает разрывы, равно и тавтологические повторы, взаимоисключающие метафоры, смысловую неопределенность: оно ноэматически прозрачно. Оно все время стремится к другому, еще не сказанному, его движение определяется со стороны этого другого.

Для того, чтобы наше описание завершилось, нам следует очертить для двух избранных нами случаев саму стратегию игры. Мы выше описали для обоих наших пишущих тактику игры, игру как совокупность приемов. Но прием сопряжен с материалом (словом и писанным кистью знаком) в такой мере, что обозреть игру в целом, игру как таковую, не представляется возможным. Однако, систематичность приемов позволяет прояснить одно решающее обстоятельство: стихийность, столь милая нашему сердцу, с другой стороны, не со стороны сердца, но со стороны приема, техники, метода – не что иное как структурная зыбь.

Письмо, будь это Письмо цао династии Тан или письмо русского модернизма, структурно. Не со стороны смысла, что для нас несущественно, но со стороны самого письма, со стороны означающего. В письмо вложено несколько структур, скольжение сознания с одной структуры на другую разрушает простоту самовоспроизводства текста и делает письмо неразборчивым.

Ниже: письмо цао, династия Мин, Сюй Вэй

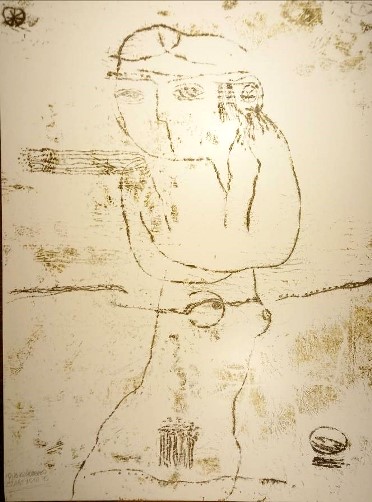

Ню (монотипия Ю. Кононенко)...

...вспоминает, какой она была до своего рождения. Она не была младенцем с ручками-ножками, у нее, ню, были груди и пах. Они не принадлежали ей. Их поймала редкая сеть, уловившая двойные глаза, ручки-плавники, детскую шаровидную головку, возможно волосы, возможно надбровные дуги и ребячий животик

Вне возраста, вне собранности тела. Приняла линии движения чужих рук, то ли одевающих, то дли раздевающих. То ли ее, то ли себя. Разобрана, много лишних деталей. Одета в сеть.

Все это – улов, посев, уловка.

Эротичное поле проросло недружно. Оно не сексуально, оно не бесполо.

Не имеет ни центра, ни границы: беспредельно, а потому – невинно.

Знак без вины.

При попытке популяризовать Письмо Китая я все время сталкиваюсь с тем, что от меня домогаются значения знака. Когда же я возражаю, что дело не в значении, это встречается в штыки. Знак признают в качестве такового без труда, признают все и признают, склоняясь перед ним. Но склоняются в некоей надежде на вознаграждение… Литература, играя как раз этой надеждой, запускает машину иронии, которая обращается на мир в его целом: как на привычный нам, так и на мир пришельцев или лилипутов.

В связи с этим интересны следующие соображения Дерриды:

…факт появления письма не был необходимостью. Это – эмпирическая случайность, которая позволяет заключить его в скобки при структурном или эйдетическом анализе. То, что структура, внутренняя организация и сущностная необходимость которой нам известны, фактически появляется здесь или там, раньше или позже, всегда предполагает определенное условие и предел структурного анализа как такового в его собственном времени. Пристальное внимание к внутренней специфике структуры всегда оставляет на волю случая сам переход от одной структуры к другой. Эту случайность можно помыслить… отрицательно – как катастрофу, или же положительно – как игру. Этот структуралистский предел и его власть обеспечивают нам некое этико-метафизическое удобство[6].

С такой точки зрения игра – это само появление Письма цао таким, каково оно у Чжан Сюя, письма Андрея Белого или Горнона. Это структурная перекройка письма. Описанные же выше литературные приемы – симуляция перекройки, которая играет упомянутым этико-метафизическим удобством. Удобство иронически представляется неудобным. Заманчивость знаков китайского Письма с такой точки зрения в том, что наша собственная знаковая система записи воспринимается как досадная банальность, хотя ей в то же время отдается явное предпочтение[7].

Подобным же образом в силу ранга своей игры неповторимы Чжан Сюй, Андрей Белый, Александр Горнон. Иначе говоря: по новым правилам игра по настоящему играется только один раз.

Это существенное обстоятельство следует пояснить. Литературную технику хоть Белого, хоть Булгакова, хоть Горнона можно исчерпывающим образом описать. Ее можно воспроизвести другому литератору в другом романе (и такой роман по Булгакову на самом деле был написан) или других стихах. Но событие игры не повторится: оно не носит внутренний характер, игра свершается относительно внецентренного ей центра. Ее не создает совокупность стилистической и композиционной техники, и, исходя из нее, произведение такого ранга понять нельзя.

Всегда есть и будет одно настоящее. Бытие есть присутствие или модификация присутствия. Отношение к присутствию настоящего как полной форме бытия и идеальности является движением, с помощью которого я перехожу границы эмпирического существования, фактичности, случайности, мира и т. д., прежде всего, моего собственного эмпирического существования… Думать о присутствии как об универсальной форме трансцендентальной жизни это значит раскрывать себя знанию, что в моем отсутствии, за пределами моего эмпирического существования до моего рождения и после моей смерти есть настоящее… У меня есть странная и уникальная убежденность в том, что эта универсальная форма присутствия, так как она не касается никакого определенного бытия, не будет испытывать его влияния.[8]

Нецентрированный характер игры в случае Чжан Сюя определяется, в конечном счете, тем, что

- одно начало его Письма – телесная экономия кисти: упрощение мазка, сокращения элементов знака, неряшливости, модуляции насыщенности туши и проч.

- Второе начало его Письма –знакопроизводство идеальных знаков, в которых радикально устранен всякий изобразительный или двигательный натурализм. В этом случае Письмо понимается как ритуальная деятельность, определяемая традицией и воспроизводящая ее.

Однако эта деятельность изначально включает в себя в качестве базовой компоненты экономию движения кисти. Поэтому границы перехода, структурного размежевания в его Письме мы не найдем. Его Письмо сообразно этому поляризовано по крайней мере двумя указанными началами, но отсутствие границы обеспечивает скольжение одной "структурной"»компоненты в другую. Непрерывность подобного рода и склонила нас[9] к использованию мыслительной техники Делеза[10] (номадическое распределение сингулярностей). Игра этого Письма не имеет единого центра, то есть, не имеет его вообще.

Письмо Котика рассмотрено выше, исходя из повествовательной цели: изобразить, вручить, дать почувствовать мыслечувствие младенца, выследить след как протособытие младенчества. Но этому содержательному аспекту текста (его означаемому) посвящены первые главы книги. Преобладающая техника письма носит иной характер. Ее общая черта такова: означающее зарождается или совершенно немотивированным образом, или же самопроизводит самое себя. Например:

- Старуха, старушиться – Белый выбирает эти слова принципиально произвольным образом, они никак не связаны с тем содержанием, которое вложено в них. Другое дело, что вкладываемое содержание не застает в языке необходимых ему слов. Поэтому можно сказать, что сам акт насилия над словом – это знак высшего порядка: знак несостоятельности языка, выраженный этим же языком.

- Коридоры, череп – словами отстраивается формальная структура познания мира, исходя из первичного испуга, детского замешательства: …коридоры – это органы тела, кости прежних форм жизни… вселенной, которой труп – нами видимый мир. Слово коридор используется совершенно противоестественным образом как раз относительно детского опыта, здесь это – метафизический концепт, сторонний язык. Словами автора: Неизвестное слово осмысленно в воспоминании его жеста. Но в таком случае слово не является первичным означающим. Слово здесь – перевод на русский язык иного: протописьма жестов.

- Чаще всего слово порождается другим словом: Молодой человек – просто выросший иксик. Лондон, я знал, есть ландо. …где водятся архиреи, там есть и толстые (имеется в виду Лев Толстой. К.М.). Валериан Валерианович все равно, что полено (сгорает от пьянства) Конечно, всегда можно сказать, что и здесь имеет место произвольность, но эта произвольность в пределах русского языка. Автор указывает языковое происхождение слова.

Итак, имеют место две стратегии означивания, производства означающих. Не представляет труда показать, что они свободно совмещаются друг с другом, а некоторых случаях просто неразличимы. Этим игра означающих утрачивает всякий центр.

Таким образом, обращенная к утраченному или невозможному присутствию отсутствующего начала, эта структуралистская тематика – тематика прерванной непосредственности – является печальным, негативным, ностальгическим, виновным руссоистским ликом самой идеи игры, тогда как ее другой стороной оказывается ницшевское утверждение подлежащего активному толкованию мира знаков без вины, без истины, без начала. В таком случае это утверждение определяет не-центр не как потерю центра.[11]

Однако, концепт игры, позволяя оторваться от техники, стиля, от означаемого, по-видимому, удаляет нас от протоследа. - Или же нет? Теперь мы могли бы, скорее мы должны искать различАние в точке неразличимости центра, в месте перехода одного типа производства знаков (слов) в другой. Но в таком случае, не вернемся ли мы к протоследу в качестве негативности, некоего отсутствия, как это было в начале нашего пути при описании Письма Чжан Сюя?-

Так может быть и на самом деле только в китайском Письме знак – это знак без вины, без истины и без начала? А игра с языком в Котике – это игра, заведомо лишенная невинности.

Кто оправдает ее? На каком основании?

Кто осудит?

Екатеринбург 01. 05. 2002

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы