Любовь и ненависть как способ самоопределения человека

Odi et amo[i]

Катулл

1.

Любовь и ненависть – явления космические, вселенские, и в то же время – интимные. Они выражают саму логику существования мира и его безумие. Любовь и ненависть пронизывая собою всё сущее, поэтому у каждого человека есть свой личный опыт их переживания. Более того, только в человеке, в его личной и социальной жизни, в душевных переживаниях и в реальных поступках любовь и ненависть представлены в своем наиболее развитом, духовном, виде. Вырастая из животной природы человека, подпитываясь ею и одновременно отрицая её, любовь и ненависть определяют человека и как личность, и как субъект социальных отношений, обнаруживаются в каждый момент существования всякого индивида и вместе с тем оказывают колоссальное влияние на всю историю человеческого рода.

Конечно, гораздо охотнее и чаще люди говорят о любви, чем о ненависти[ii], о которой зачастую и вспоминать не хочется, хотя одно без другого просто не существует. Любовь и ненависть – как явления и как понятия, их отражающее, – по сути своей бинарны, подобны двум сторонам одной монеты. Они суть способы (или единый способ) самоопределения человека в самом себе, в отношениях с другими, в своей жизни и в мире в целом.

Сама логика обретения бытием своего определенного существования, обозначенная еще Кантом в «Критике чистого разума», как и категория качества в системе понятий Гегеля, есть последовательность утверждения реальности, ее отрицания и ограничения[iii]. Применительно к нашей теме – человеческой природе – это означает, что любовь (утверждение) и ненависть (отрицание) определяют само качество человека, т.е. его определенность как «вещи», индивида, субъекта и личности.

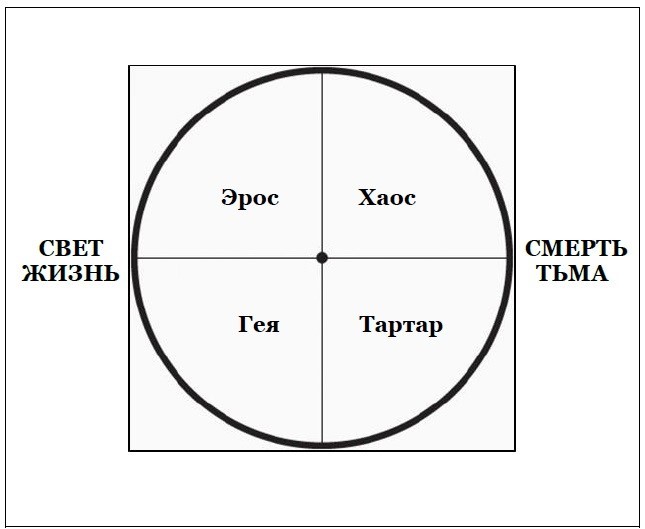

В древнегреческой мифологии, изложенной Гесиодом (VIII-VII вв. до н.э.) в его «Теогонии»[iv], утверждалось, что изначально Космос есть единство одновременно четырех состояний: с одной стороны, утверждающие жизнь Гея и Эрос; с другой – противоположные им и даже отрицающие их Хаос и Тартар.

Гея – символ жизни, космическое всепорождающее начало, которое, наверное, следует отличать от Геи как символа Земли – супруги Урана, бога неба.

Эрос (Ἔρος), символизирует не просто любовь, а страсть, энергию, желание и стремление к единению и единству[v], а в сущности, мировую волю к бытию.

Хаос – это символ мира, еще или уже лишенный жизни, внутренней и внешней формы, или, говоря языком физиков, материи в состояния энтропии.

Тартар символизирует небытие вообще как отрицательность мироздания, перманентное разрушение Космоса и его гибель, но вместе с тем и возможность бесконечного множества каких-то новых, доселе невиданных форм мироздания.

Эти мифологические символы суть обозначение жизни и смерти, света и тьмы, единство которых и составляет Универсум (мироздание, космос, вселенную). Таковы исходные онтологические основания вселенской любви и сугубо человеческой ненависти.

Философ Эмпедокл (V в. до н. э.), отталкиваясь от мифологических символов и натурфилософских идей Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена, Пифагора, Гераклита и Парменида, представил такую модель мироздания, в которой неподвижное бытие, внутри себя содержало вечно движущиеся, соединяющиеся и распадающиеся природные стихии (огонь, воду, землю и воздух). Причиной их непрестанного движения Эмпедокл называл вечное противоборство Дружества (Φιλότητι) и Вражды (Νείκεος):

ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν· εἰς ἓν ἅπαντα,

ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἕκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει[vi].

То, влекомое Дружеством, сходится всё воедино,

То ненавистной Враждой вновь гонится врозь друг от друга[vii].

Здесь термин Φιλότητι (φῐλότης) означает дружбу (дружественность), привязанность и любовь[viii], а Nεῖκος – ссору, брань и вражду[ix]. И дело тут вовсе не в пресловутом антропоморфизме языческих богов или представлений ранних натурфилософов, а в понимании неразрывного единства человека и мира, инвариантности их основных структур, а также онтологических (вселенских) оснований, или условий, сугубо человеческой любви и столь же человеческой ненависти.

Самое важное и трудное для понимания в этом тезисе Эмпедокла то, что тотальная Φιλότητι также губительна для мироздания, как и тотальная Nεῖκος. Первая грозит привести к аморфному единообразию (Хаосу, энтропии), вторая – к гибели и небытию (Тартару). Ослепительный свет ничуть не лучше сплошной тьмы. Поэтому только совместное наличие обеих интенций в бытии, их вечное единство и противоборство «с переменным успехом» то одной, то другой интенции, как биение сердца, или пульс, способно обеспечить вечное существование изменчивого мира.

Такую постановку вопроса нередко ошибочно определяют как дуализм, нравственный релятивизм и даже манихейство как утверждение вечной схватки света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти. Однако в данном случае речь идет о том, что любовь, изначально утверждаемая как безусловная, но абстрактная реальность, отрицается ненавистью, но только для того, чтобы стать, пусть и ограниченной, но действительностью, которая способна противостоять ненависти как настоящая любовь в противоречивом единстве своего физиологического и духовного существования.

Аналогично этому, и ненависть становится не абстрактным отрицанием и разрушением, а духовным феноменом как отрицанием зла. Недаром говорят, кто не способен ненавидеть, тот не способен любить. Весь вопрос состоит в том, что именно ненавидеть и отвергать: добро или зло, красоту или уродство, благородство или подлость, достоинство или продажность, правду или ложь, мир или войну, благожелательность или зависть, щедрость или алчность, заботу о ближнем или эгоизм, способность прощать или мстительность, честь или корысть. Сказано: «Любящие Господа ненавидьте зло» (Псалом 97: 10 а).

2.

Обретая свою реальность, физиологическая («земная)» и духовая («небесная») любовь предстает во множестве видов, каждый из которых определяется как ее характером (т.е. онтологическим основанием, направленностью, интенсивностью и длительностью), так и бесконечным разнообразием предмета любви. Ведь любить, как и ненавидеть, можно всё, что угодно, – от собственной персоны, каких-то внешних человеку физических и идеальных объектов, используемых вещей и потребляемых продуктов до самых разных видов деятельности (образа жизни) человека, и состояний мира.

Теме любви человека посвящена практически необозримая философская, религиозная, научная и популярная литература на всех языках мира[x], поэтому здесь я просто обозначу семь основных видов любви, различаемых древними греками и римлянами по их характеру, акцентировав внимание на этимологии их названий:

Филия: φιλία – любовь-дружба, привязанность и потребность в ком-то[xi], а также притяжение, влечение, увлечение, стремление к чему-то (отсюда - слова «филология», «философия»). Греки различали и такие виды любви-привязанности, как φιλοπάτωρ – так называли любовь к отцу, φιλομάτωρ – любовь к матери, φιλαδελφία – братская любовь (она же – название города в США Филадельфия). Словосочетание φιλία εαυτου (филаутия) означало любовь к самому себе, включая все свои достоинства и недостатки, а также самолюбие[xii].

Эрос: Ἔρως – имя бога любви, образованное от существительного ἐρωή – бурная страсть, вожделение[xiii], обусловленная здоровьем, темпераментом и волей влюбленного. Это совсем не тот Эрос, о котором говорил Гесиод, как об одном из четырех первоначал мироздания, а сын богини любви Афродиты и (по разным версиям) то ли Урана, то ли бога войны Ареса[xiv].

Мания: μανία – сумасшествие, безумие, исступление, вдохновение, восторженность[xv]. Разрушительный вид любви, которая приносит страдания как самому влюбленному («сладкие муки любви» вместе с «дикой ревностью» и осознанием своей ущербности и бессилия), так и объекту такой безумной любви, принося ему чувство беспокойства, досады, вред и даже смерть. Часто такая любовь оказывается следствием «безумной любви» к самому себе, т.е. «любовью» уязвленного эгоцентриста или собственника, любовь, которая на деле мало чем отличается от ненависти к объекту такой «любви». Вспоминается, например, образ Пригожина в отношении к Настасье Филипповне в романе Ф. Достоевского «Идиот».

Людус: любовь как игра (от лат. ludus игра). В сущности, это «игра в любовь», которая доставляет удовольствие в основном игроку, не знающего ни глубины чувств, ни тревоги за другого человека, которая, однако, «разбила сердце» и даже саму жизнь очень многим людям на земле.

Сторге: στοργή – букв. с любовью, участием, заботой, сердцем[xvi]. Это не просто еще одно обозначение «филии» вообще, а любви деятельной, любви как течение жизни. Слово обозначало любовь-заботу (в особенности между родственниками), любовь-привязанность, некое семейное чувство «единой крови, хлеба и крова». Такова терпеливая, умеющая прощать любовь родителей к детям, это и любовь детей к родителям. Такая любовь отличается постоянством, дает нам чувство надежности, даже своеобразное эмоциональное убежище. Может быть, это самая глубокая любовь, когда родители способны любить своего ребенка, каким бы он ни был (больным, увечным, непутевым, распутным, неблагодарным и даже преступным), а дети с младенчества любят своих родителей независимо от от их социальных достоинств и недостатков. Кроме того, термин сторге используется в социальной психологии для обозначения любви, развившейся из дружбы[xvii].

Прагма: πρᾶγμα – слово, имеющее множество значений (не менее 15), в т.ч. дело, действие, важное обстоятельство или вещь[xviii]. В данном случае им обозначается рассудочная любовь, или любовь по расчету, любовь-привычка, любовь «из обстоятельств» (чаще односторонняя, а порой и вовсе ранее совсем незнакомых друг с другом людей, вынужденных жить вместе) по принципу «свыкнется – слюбится». Любовь, которая, однако, не отличаясь яркостью чувств, со временем может перерасти в иные виды любви.

Агапэ: слово ἀγάπη неслучайно начинается с приставки «ἀ», означающей отрицание, тогда как корень указывает на связь с землей (сравните - γᾱπόνος землепашец, земледелец). Оно употреблялось в значении чего-то, хотя и желанного, но не существующего, – неземной любви, которой так не хватает людям, и сожаление об этом[xix]. Это любовь-смирение. Считается, что ἀγάπη – это высшая форма человеческой любви, которая связана с жертвенностью и самоотверженностью любящего, отдающего себя кому-то и ничего не требующего взамен своей любви.

Именно любовь-агапэ стала христианским идеалом любви – Бога к человеку и человека к Богу: «Бог есть любовь (αγαπη), и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем"» (1 Ин. 4: 16). О такой любви говорит Христос в Нагорной проведи:

43. Вы слышали, что было сказано: «возлюби ближнего твоего, и возненавидь врага твоего».

44. Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас,

45. чтобы стать вам детьми Отца вашего, Который на небесах; ибо Он являет солнце Свое над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных.

46. Ведь если вы будете любить тех, кто вас любит, какая у вас заслуга? Разве мытари[xx] не делают того же?

47. И если вы дружелюбны только со своими, что в том особенного? Разве язычники не делают того же?

48. А вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Hебесный.

Во истину, чтобы так любить, надо быть, как Бог, и даже Богом, но человек – не Бог, а потому в реальной жизни это невозможно, однако рискну предположить, что именно такая любовь-агапэ возможна не только по отношению к Богу, но и в отношениях человека к человеку.

Более того, αγαπη как милосердие обязательно присутствует во всяком виде любви (даже в μανία и ludus) в той, даже самой ничтожной степени, в какой человек, во-первых, ничего не просит взамен своей любви, полагая ее саму по себе высшим благом; во-вторых, готов, если не жизнью, то хоть чем-то пожертвовать ради объекта своей любви (разумеется, речь не идет о самоубийстве из-за «несчастной любви»; это, скорее, относится к μανία). Милосердие сродни жалости, о чем много писал В.С. Соловьев, однако глагол «жалеть» в России испокон века употреблялся едва ли не чаще, чем слово «любить», и в этом, как заметила В.Ю. Шишкина, есть глубокий смысл. Он не про унижающую человека жалость к его убогому состоянию, богооставленности, как полагал Бердяев, но про заботу о нем – о бережном отношении к тому, кого мы любим, о трепетности к целостности и естественности течения его жизни.

В чистом виде христианская αγαπη, конечно, встречается редко, но она была, есть и будет. Любовь, которую поэты иногда называют «вечной любовью».

Есть вечная любовь. Она чиста, как ландыш,

Не водит за собой поклонников гурьбой.

Ей вовсе не нужны банальные рулады.

Она идёт на бой и жертвует собой[xxi].

Сущность такой любви (да и любви вообще!) точно и ёмко выразил Гегель: «Потеря своего сознания в другом, видимость бескорыстия и отсутствие эгоизма, благодаря чему субъект впервые снова находит себя и приобретает начало самостоятельности; самозабвение, когда любящий живет не для себя и заботится не о себе, находит корни своего существования в другом и все же в этом другом всецело наслаждается самим собою, — это и составляет бесконечность любви...»[xxii]

Самый яростный оппонент Гегеля Артур Шопенгауэр (1798-1860), напротив, сводил сущность любви к продолжению человеческого рода[xxiii]. Этой теме он посвящает отдельную главу «Метафизика половой любви» в своем главном труде «Мир как воля и представление». Шопенгауэр очень гордился и называл ее «перлом» в своих сочинениях, — это первый для европейской философии Нового времени опыт тематизации проблемы, которая впоследствии стала центральной в учении З. Фрейда и его многочисленных и очень разных последователей, от К. Юнга до В. Райха.

Лейтмотив этой главы — отрицание индивидуальной воли к жизни посредством ее утверждения. Единство этих противоположных интенций обеспечивается тем, что как отрицание, так и утверждение есть воля к бытию. Здесь Шопенгауэр вскрывает то противоречие, которое «выступает как самая сильная и действенная после любви к жизни движущая сила»[xxiv]. Половое влечение предстает в учении Шопенгауэра как такое утверждение жизни рода, которое требует от индивида больших жертв, заставляя сплошь и рядом поступаться жизнью, здоровьем, богатством, положением в обществе, честью, верностью и т.д.

С точки зрения философа эти жертвы вполне оправданны, но не в силу ценности того преходящего блаженства, которого добиваются влюбленные или, точнее, вожделеющие, а в силу интересов рода, ибо здесь решается судьба грядущего поколения, как его существования (existentia), так и его сущности (essentia). Причем первое (существование) обусловлено половым инстинктом вообще, а второе (сущность) обусловливается индивидуальным выбором при удовлетворении полового инстинкта[xxv]. На этом, по мнению Шопенгауэра, зиждется весь пафос и возвышенный строй любовных отношений. По этой же причине, считает он, эта тема никогда не исчерпывается и не устаревает, несмотря на то, что из нее делают повседневное употребление.

На феномен любви Шопенгауэр смотрит с точки зрения интересов рода, поэтому для него существенна не взаимность, а физическое обладание, тогда как сопровождающие его чувства — не более чем «мыльные пузыри». Сами по себе они ценности не имеют. Они лишь симптом того, что «зарождается новая жизнь», что новая (платонова) идея индивида требует своей объективации в явлении[xxvi].

В бытии людей шопенгауэровская природа (идея рода) подобна гегелевскому мировому духу в истории: она не только могущественна, но и хитра. Поскольку эгоизм составляет неотъемлемое свойство всякой индивидуальности, то для того, чтобы возбудить деятельность индивидуального существа, природа «внушает индивиду известную иллюзию, которая заставляет его считать благом для самого себя то, что в действительности составляет благо только рода; таким образом, индивид служит роду, полагая, что служит себе». «Эта иллюзия — инстинкт. В подавляющем большинстве случаев его следует рассматривать как чувство рода, который предлагает воле то, что нужно ему самому. Поскольку же воля стала здесь индивидуальной, ее приходится обманывать таким образом, чтобы она воспринимала предлагаемое ей чувством рода посредством чувства индивида»[xxvii].

Метафизический же вывод, который делает Шопенгауэр в результате анализа феномена половой любви, целиком и полностью определяется характером его философской системы в целом. Суть этого вывода состоит в том, что любовь есть нечто отрицательное, как, впрочем, и все другое в его системе. Влюбленный человек, попав во власть духа рода, «не принадлежит больше самому себе; тем самым его поступки становятся несоответствующими индивиду»[xxviii]. «Любовь вступает в противоречие отнюдь не только с внешними условиями, но и с собственной индивидуальностью»[xxix]. Поэтому любовь всегда трагична, независимо от того, удовлетворяется страсть или нет[xxx].

Однако отрицательность любви заключается не только в том, что здесь «гений рода ведет борьбу с гениями-хранителями индивидов»[xxxi] и потому «при заключении брака всегда приходится жертвовать либо интересами индивида, либо интересами рода»[xxxii], но еще и в том (и это главное), что любовь, давая жизнь новому индивиду, тем самым продляет нужду и мучения, которые в конце концов завершаются смертью этого существа. Все влюбленные — предатели: они обретают миг блаженства ценой вечных страданий, на которые обрекают свое потомство. Оттого всегда тайны, боязливы и стыдливы их взгляды[xxxiii]. Преодолеть эту отрицательность любви, которая лишь продолжает страдания и ужасы смерти, «дано отрицанию воли к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрывается от рода и отказывается от своего бытия в нем»[xxxiv].

Антитезисом как гегелевскому, так шопенгауэровскому пониманию любви стала философия Людвига Фейербаха (1804-1872). Мартин Бубер был прав, увидав заслугу Фейербаха в том, что тот поставил задачу осмысления природы человека в его целостности, или единстве[xxxv]. Прав он и в том, что Фейербах эту задачу не решил. Но кому в истории философии и человеческой мысли вообще удавалось это сделать? Это такая задача, которую нельзя не решать, но и невозможно решить раз и навсегда, окончательно и однозначно. Эта проблема имманентно присуща жизни и истории, поэтому есть смысл говорить лишь о том, как эта проблема решалась Фейербахом.

В 1828 г. Фейербах, окончив Берлинский университет, защищает написанную на латинском языке докторскую диссертацию «De гаtione una, universalis, infinita», то есть «О едином, универсальном и безграничном разуме»[xxxvi]. В сущности, с диссертации начинается формирование антропологии Фейербаха. Хотя в целом работа выдержана в духе идеализма Гегеля, уже в ней Фейербах как бы нащупывает почву для создания своего собственного учения о человеке. Уже в этой работе появляется основная формула всей антропологии Фейербаха — единство Я и Ты. Правда, единство это обосновывается здесь еще сугубо идеалистически: Я и Ты едины постольку, поскольку они суть мыслящие существа. Акт мышления, понимания друг друга — вот основа их единства. Что же касается чувственности, то она, хотя и связывает Я и Ты между собой, однако является основой их взаимной обособленности, основой их расхождения. Напротив, в мышлении «другой является во мне самом, Я сам есть одновременно Я и Ты, но, конечно, без определенного Ты, но Ты вообще, как род».

Спустив с небес конкретную личность, придав ей материальный «наполнитель», вызволив из мистического мира шеллинговского Абсолюта, или гегелевской Абсолютной идеи, Фейербах с неизбежностью встал перед проблемой восстановления единства, восстановления связи между индивидуальностями. Еще не определившись окончательно в своем атеизме, Фейербах уже был вынужден апеллировать к религии, то есть к «восстановлению связи» (лат. геligaras, собственно, и означает такое восстановление). Способом такого восстановления у Фейербаха стала любовь. Именно максиму «Бог есть любовь» называет Фейербах специфическим, положительным зерном христианства. Это утверждение, пишет Фейербах, «столь же простое, сколь и плодотворное, оно может быть развито и проверено вплоть до тончайших деталей»[xxxvii].

Фейербах недаром называл немецкий протестантизм источником немецкого (а на деле — своего собственного) материализма. Протестантское «Бог есть любовь» — вот что, собственно, называл Фейербах материализмом[xxxviii]. Сама чувственность, положенная в основу материалистического взгляда на мир, выводилась Фейербахом из христианства: «Тайна страдающего Бога есть тайна чувства»[xxxix].

Фейербаховская чувственность, которую он часто называет просто ощущением, сродни древнегреческому Эросу, связующему и тем самым упорядочивающему Хаос, превращая его в качественно определенный Космос. К такому языческому, в сущности, миропониманию привела Фейербаха сама логика развития немецкой классической философии.

Чувственность, или любовь, таким образом, оказываются у Фейербаха «не вздохами на скамейке», а неким вселенским универсальным принципом бытия. Это то, что порождается качественной определенностью бытия или конечностью вещей и вместе с тем отрицает эту конечность. Не случайно именно в познании диалектики конечного и бесконечного видел Фейербах задачу подлинной философии[xl].

«Бытие как предмет бытия, есть чувственно созерцаемое, ощущаемое бытие, бытие, которое можно любить. (…) Бытие есть тайна созерцания, ощущения, любви. (…) Вообще отличие между бытием и небытием дано мне только в любви, в ощущении»[xli]. «Любовь есть подлинное онтологическое доказательство наличности предмета вне нашей головы. (…) Существует только то, наличие чего доставляет тебе радость, отсутствие чего доставляет тебе скорбь»[xlii]. «Чего мы не любим, чего нельзя полюбить, того нет»[xliii]. «Чувственность — потребность сердца. (…) Сердце — это женский принцип, это чувство конечного, это средоточение материализма»[xliv]. Вот таким сочным и емким по смыслу языком говорит Фейербах о чувственности как средстве обнаружения бытия. А уж §38 «Основных положений философии будущего» (1843) — это настоящая ода в честь чувственности, где для ее характеристики Фейербах использует известный образ Фихте: «ясное как солнце»[xlv].

Логическая, построенная в духе диалектической логики Гегеля схема фейербаховской антропологии: от потенциальной целостности реального природного индивида — через чувственность — к действительной индивидуальности, — имеет в первую очередь натурфилософское содержание, которое обнаруживается, прежде всего, в своеобразной сексуализации как индивидуального бытия человека, так и мироздания в целом, где любовь есть жизнь, а жизнь есть любовь. «Я люблю, чтобы жить, говорит мужчина; я живу, чтобы любить, говорит женщина. (...) Женщина представляет плоть, мужчина — дух»[xlvi].

С идеями как Шопенгауэра, так и Фейербаха (не упоминая, а возможно, и зная его имени) спорил Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900). В своей работе «Смысл любви» (1882-1884), представляющей собой цикл из пяти статей, опубликованный в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1892-1894 годах, философ писал: «… смысла половой дифференциации (и половой любви) следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма»[xlvii].

В понимании Соловьева задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле тот смысл любви, который сначала дан только в чувстве; требуется такое сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность... свободное единство мужского и женского начала, - это и есть собственная ближайшая задача любви. Тогда как ложь и зло эгоизма в том, что, приписывая себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении; признавая себя центром жизни. Эгоизм, утверждает Соловьев, никак не есть самосознание и самоутверждение индивидуальности, а напротив - самоотрицание и гибель.

Неизбежность смерти и пустота нашей жизни совершенно несовместимы с тем повышенным утверждением индивидуальности своей и другой, которое заключается в чувстве любви. Пока человек размножается, как животное, он и умирает, как животное, но и простое воздержание от родового акта нисколько не избавляет от смерти: лица, сохранившие девство, умирают, умирают и скопцы. Бессмертным может быть только целый человек, истинным соединением, а никак не воздержанием от всякого соединения. Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть её перерождение, спасение, воскресение.

Дело истинной любви прежде всего основывается на вере... Признавать безусловное значение за данным лицом или верить в него (без чего невозможна истинная любовь) я могу, только утверждая его в Боге, следовательно, веря в самого Бога и в себя как имеющего в Боге средоточие и корень своего бытия...

Живой идеал Божьей любви, предшествуя нашей любви, содержит в себе тайну её идеализации. Здесь идеализация низшего существа есть вместе с тем начинающая реализация высшего, и в этом истина любовного пафоса. Наше личное дело, поскольку оно истинно, есть общее дело всего мира - реализация и индивидуализация всеединой идеи и одухотворение материи. Можно с уверенностью утверждать, действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальною средою, одухотворяют её и воплощают в ней те или другие образы всеединства – живые и вечные подобия абсолютной человечности.

В завершении краткого обзора философских идей о природе и сущности любви я хочу конспективным изложением работы русского философа Н.А. Бердяева (1874-1948) «Метафизика пола и любви» (1907)[xlviii]. Уже само название отсылает нас к «Метафизике половой любви» Артура Шопенгауэра, с которым, в основном, и полемизирует Бердяев, опираясь на идеи своих старших соотечественников В.С. Соловьева и В.В. Розанова (1856-1919), которого иногда называют «русским Фрейдом», да так, что порой почти невозможно понять, Бердяев цитирует их или излагает собственную мысль.

«С полом и любовью связана тайна разрыва в мире и тайна всякого соединения; с полом и любовью связана также тайна индивидуальности и бессмертия», – такими словами философ начинает своё эссе.

Это интимный вопрос, самый интимный из всех. О самом важном, глубоко нас затрагивающем, приказано молчать, обо всем слишком интимном, не принято говорить; раскрыть свою душу, обнаружить в ней то, чем живет она, считается неприличным. Но, подчеркивает Бердяев, все истинно великое, гениальное, святое в жизни человечества было создано интимностью и искренностью, победившей условность, мистическим обнажением самой глубины души. Ведь в интимной глубине души всегда лежит что-то вселенское, более вселенское, чем на общепринятой поверхности.

Говорят, пишет Бердяев, Розанов – половой психиатр, эротоман. Вопрос скорее медицинский, чем литературный, и я считаю недостойным самый разговор на эту тему, но главное в том, что все ведь люди, все люди без исключения, в известном смысле половые психопаты и эротоманы.

Бердяев почти соглашается с мыслью Розанова о том, что христианство не преобразило пола, не одухотворило половой плоти, наоборот, оно окончательно сделало пол хаотическим, отравило его. Аскетическое христианское учение допускает половую любовь лишь как слабость греховной человеческой природы. Так и осталась половая любовь слабостью, стыдом, почти грязью. Мы почти примирились с тем, что пол греховен, что радость половой любви – нечистая радость, что сладострастие – грязно, и мы спокойно продолжаем грешить, предаваться нечистым радостям и грязному сладострастью, так как нам-де, слабым людям, все равно не достигнуть идеала. Люди нашего времени не верят в радость небесную и даже не тоскуют по небу, но радость земная, радость половой любви остается у них без благословения.

Однако, замечает Бердяев, Розанов забывает, что не христианство выдумало трагедию пола и трагедию смерти, что явление Христа потому и было неизбежно, что в основе мировой истории лежала эта трагедия, что античный мир с великой своей культурой погиб так трагически, так постыдно выродился. Вот почему у Розанова нельзя найти творческого решения проблемы пола.

В истории мировой философии, признается Бердяев, я знаю только два великих учения о поле и любви: учение Платона и Вл. Соловьева*. «Пир» Платона и «Смысл любви» Вл. Соловьева – это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось людьми на эту тему. Платон жил до явления Христа в мир, но постиг же трагедию индивидуальности, ощутил уже тоску по трансцендентному и прозрел соединяющую силу божественного Эроса, посредника между миром здешним и миром потусторонним.

Бердяев ставит в заслугу Вл. Соловьеву установление противоположности между индивидуальностью и родом. Любовь родовая, рождающая, дробящая индивидуальность, есть для него Афродита вульгарная, подчинение природной необходимости. Истинная любовь всегда лична, завоевывает вечность, индивидуальное бессмертие, она не дробит индивидуальности в рождении, а ведет к полноте совершенства индивидуальности.

В мировой истории половой любви есть тесно переплетающиеся два противоборствующие начала – любовь личная и любовь родовая, сила сверхприродная, божественная и сила природная, эмпирическая связанность. Слишком часто смешивают пол с родом, любовь с родовым инстинктом. Но в роде и родовом инстинкте нет ведь ничего личного, индивидуального, ничего даже человеческого, это природная стихия, одинаковая у всех людей и общая у мира человеческого с миром животным.

Истинная любовь, преодолевающая пол, по мнению Бердяева, должна направить всю человеческую энергию вглубь вечности, а не во вне и вперед во времени. С родовым полом был связан этот ложный культ будущего, эта лжепрогрессивность.

Рождение и смерть – одной природы, имеют один источник, замечает Бердяев. Уже Гераклит учил, что Гадес (Аид, правитель царства мертвых) и Дионис один и тот же бог. И рождение, и смерть одинаково – продукты мирового распада, дети времени, царства временности в мире. Рождение есть уже начало смерти.

Согласно Бердяеву, между полом и любовью и родом, и рождением существует коренная, не эмпирическая только, а метафизическая противоположность. Томление пола и тайна любви – в жажде преодолеть трагический разрыв полов, мистическим слиянием достигнуть вечной, совершенной индивидуальности.

Бердяев вполне разделяет мысль Платона о том, что родовая половая любовь и есть Афродита вульгарная, простонародная, земная Афродита. И сокрушается: Увы! огромной части человечества знакома только вульгарная Афродита, так как находятся люди во власти рода, природной необходимости, естественного рабства, и сама мечта об Афродите небесной иным кажется почти безнравственной, противоестественной, безумно-романтичной.

Только личная, внеродовая любовь, любовь избрания душ, мистическая влюбленность и есть любовь, есть подлинный Эрос, божественная Афродита. Это личная любовь, – настаивает Бердяев, потому что Афродита небесная – сверхприродна, объявляет войну смерти и необходимости, она враждебна роду, дроблению индивидуальности, не рождает в своем совершенстве, жаждет индивидуального слияния и вечности, с ней связана тайна индивидуальности и бессмертия. Бердяев особо подчеркивает мысль Вл. Соловьева о том, что только любовь нуждается в бессмертии, только любовь есть высшее содержание жизни, окончательная полнота бытия, действительность индивидуальности.

Полюбить, говорят Бердяев, нужно не для образования родовой семьи, всегда эгоистически замкнутой, миру противоположной, личность поглощающей, а для мистически-любовного слияния всех существ мира, всех вещей мира.

По-новому старается философ осмыслить учение Христа о любви. По его мнению, Христос осудил род и родовую любовь, семью и родовой строй жизни, осудил Афродиту простонародную, безличную, природную. Христос учил, что дети Божьи должны соединяться не по образу звериной природы, в которой всякое лицо человеческое исчезает, а по образу природы Божьей, в которой лицо и свобода утверждаются. Христос учил о божественном Эросе, об Афродите небесной, которую почувствовал уже Платон, но учение Христа о любви осталось таинственным и непонятным, не «вместилось». Что значат эти странные слова «могущие вместить, да вместят»?

Но наступают времена, заявляет Бердяев, когда пора уже понять, что значили слова Христа. Не говорил ли Христос о новой любви, об Афродите небесной, о божественном Эросе, который не все могут «вместить». Могущий вместить новую любовь, да вместит ее. Ведь христианская любовь не есть альтруизм, выдуманный в XIX веке, не есть буддийское сострадание, в котором ничто положительное еще не утверждается, не есть простой моральный долг по отношению к ближнему. Христов Эрос есть положительное мистическое влечение, мистическая влюбленность, мистическое радование. Христос не ветхозаветную только заповедь утвердил, но и новую заповедь любви дал, новому соединению учил.

А наша любовь к Богу, полагает Бердяев, есть образец всякой любви, так нужно и людей любить. Бога нельзя жалеть, нельзя к нему относиться «альтруистически», и совершенная любовь к людям есть восхищение, любование, влечение. Любовь к людям, всякая любовь есть лишь эмпирический образ единой любви к Богу, единого божественного восторга и радости, любви к эманирующей частице Божества. А вот альтруистическая мораль, которую нам преподносят вместо Христовой любви, полает философ, не преодолевает разрыва между людьми, внутреннего распада, она – холодна и мертва, «стеклянная» любовь, по удивительному выражению Розанова. Христов Эрос, утверждает Бердяев, не бесполый и не бесплотный, не «импотентно-моральный», как выражается Вл. Соловьев, он преображает плоть и преодолевает пол, утверждая его сверхприродно. Могущий вместить, да вместит новую плоть любви, но не настали еще времена для вмещения ее в коллективной жизни человечества. В истории мы видим смесь родовой, безличной любви с бесплотным аскетизмом.

С родовым безразличным половым началом, а не любовью, не Эросом, не небесной Афродитой связаны были все формы семьи, и формы собственности, и все социальные формы соединения людей. Эта нестерпимая власть собственности, убежден Бердяев, имеет свой корень в родовом поле. Во имя рода, оформленного в семью, во имя продолжения и укрепления рода накоплялась собственность и развивались ее инстинкты. Бес родовой необходимости шутит злые шутки над достоинством и честью человеческого лица, подчиняя человека призраку родовой любви. О шутках этих много научно рассказал Дарвин, а метафизически Шопенгауэр.

Согласно Бердяеву, личное начало восстает против рода, против роста народонаселения, против собственности, против семьи, и останавливается наше поколение в мучительном недоумении перед вопросом: может ли быть соединение человечества не в роде, не по необходимости, не безличное соединение, а мистический, сверхприродный организм, возможна ли новая соединяющая любовь, возможно ли превращение человеческого рода в Богочеловечество?

С этой позиции Бердяев дает свою оценку так называемому «женскому вопросу», весьма актуальному в России начала ХХ века. Семейно-родовой взгляд на женщину признает своеобразие женщины и особенность ее назначения, но всегда враждебен личному началу в женщине, всегда угнетает и порабощает человеческое лицо женщины. Женщина рожает в муках и становится рабой безличной родовой стихии, давящей ее через социальный институт семьи. Семья калечит личность не только женщины, но и мужчины, так как представляет интересы рода и родовой собственности. Мистический смысл половой любви повелевает не механически уравнивать и уподоблять мужчину и женщину, а, наоборот, высвобождать и утверждать начало мужественности и начало женственности и искать личности в слиянии и взаимном дополнении этих полярных начал, тяготеющих друг к другу. Половина не может стать целым, сделать женщину мужчиной или наоборот и таким образом реализовать личность.

Женщина, в полярной своей противоположности мужчине, имеет свое индивидуальное призвание, свое высокое назначение, заявляет Бердяев и усматривает это призвание это не в рождении и вскармливании детей, а в утверждении метафизического начала женственности, которое призвано сыграть творческую роль в ходе всемирной культуры, в осуществлении смысла всемирной истории. Женщина должна быть произведением искусства, примером творчества Божьего, силой, вдохновляющей творчество мужественное. Вне соединения с женственностью никогда мужчина не постигнет тайну индивидуальности и всемирного слияния в любви.

Эти идеи Бердяев развивал и в других сочинениях: «Смысл творчества» (1916), «О назначении человека» («Опыт парадоксальной этики») (1931), «О рабстве и свободе человека» (1939).

Половое влечение — это и есть творческая энергия в человеке, — утверждал Бердяев, ссылаясь на учение З. Фрейда. Связь между творчеством и рождением в том, что и то и другое являются «разрядкой» энергии пола; противоположность — в том, что творческая и родовая продуктивность человека обратно пропорциональны. Деторождение отнимает энергию от творчества. «Наиболее рождающий — наименее творящий»[xlix].

«В подлинной любви есть творческий прорыв в иной мир, преодоление необходимости», она — неземная гостья, она зовет к иной жизни. В силу инородности ей трудно ужиться в нашем мире, она — «не здешний цветок, гибнущий в среде этого мира». Она — высшее призвание, над которым не властны предписания житейского здравого смысла, она может уступить лишь зову свободы или сострадания: «Нельзя отказаться от любви... во имя долга, закона, во имя мнения общества и его норм, но можно отказаться во имя жалости и свободы. Природа любви — космическая, она «не от мира сего»; любовь приходит к нам не по нашему произволу, но по божьей воле; она выше людей, поэтому не должна бояться причиняемых ею страданий.

Бердяев полагал, что любовь-эрос влечет человека к совершенству, красоте, духовному обогащению; она устремлена ввысь и видит образ любимого в Боге. А любовь-агапэ не ищет возвышения для себя; она «видит другого в богооставленности, в погруженности в тьму мира, в страдании, уродстве». Каждый из этих типов любви ущербен в отдельности от другого. Эрос и Агапэ должны сочетаться и взаимодополнять друг друга, жалость Агапэ способна смирять жестокость Эроса.

Любовь не только побуждает личность к свободе, развитию и творчеству, но и открывает нам глаза на других личностей. «Любящий прозревает любимого через оболочку природного мира... Любовь есть путь к раскрытию тайны лица, к восприятию лица в глубине его бытия». Напротив, сексуальный акт закрывает тайну лица. Он дает поверхностное и призрачное соединение, после которого отчужденность между мужчиной и женщиной становится еще большей. Такое соединение развратно. От развратности его не спасает и официальный брак.

Многие идеи Н.А. Бердяева (соответственно, и В.С. Соловьева) мне близки, но тем яснее принципиальное расхождение в оценке личной и родовой сущности любви. По-моему, весьма спорное противопоставление родовой любви и личной обусловлено возрастом философа (к 1907 году ему шел лишь 33 год, когда еще нет мудрости; это даже не мужское акмэ – 44 года), элитарно-богемным (вперемешку с революционным) образом его жизни, а главное – отсутствием детей. Последнее, кстати, – общая особенность и Платона, и Канта, и Шопенгауэра, и Фейербаха, и Соловьева, и Бердяева, так много писавших о презренной и рабской земной любви, и любви «истинной», свободной, или небесной.

Поэтому совершенно не могу согласиться с тезисом о семье и деторождении, которые якобы убивают личность, творчество и саму любовь. Любовь умирает, потому что… умирает, как и всё живое, а вовсе не потому, что ее убили семья, дети, теща, свекровь, быт, ханжество или власть. Любить свою избранницу можно как раз именно за то, что она родила тебе детей как реальный, а не вымышленный способ слияния двух тел и душ, а также твоё собственное продолжение, которое может придать новый смысл твоему последующему существованию.

Не приемлемо для меня и усмотрение смысла человеческой любви в любви к Богу. Тут мне, скорее, ближе Фейербах, который, напротив, усматривал в религиозном культе родовую сущность человека как его способность любить. Недаром многие, жаждущие настоящей любви, подсознательно ищут и находят образ отца или матери в своих избранниках. Да и вообще, стоит ли искать смысл любви к конкретному человеку и в итоге неожиданно обнаружить, что ты в нем любишь совсем не его, а кого-то другого, пусть даже Бога? Равно как и меня любят не потому, что я – это я, а за то, что я – это чье-то проявление или представительство, а то и вовсе – просто напоминание о какой-то давней подростковой влюбленности, например, в какого-нибудь «киношного» героя?

Наконец, бесконечность любви обусловлена отнюдь не ее вселенскими масштабами и продолжительностью, а глубиной сопереживания, степенью познания и бесконечностью возможного понимания друг друга. Любовь – это божий дар, а божественность любви состоит в том, что влюбленные совместно творят, как Бог, свою собственную бесконечную вселенную. Кто как может. Вселенная любви – это и есть то самое интимное, о котором потому и не принято болтать на весь свет, а тем более – лезть в нее посторонним. Влюбленными она сотворена, с ними и должна умереть. Если это действительно любовь как способ умереть и обрести себя в другом, а не насилие, игра или подлый обман, то тут нет и быть не может любви вульгарной и любви небесной, любви родовой и любви личной.

Впрочем, развивать тему любви и спорить о ней можно бесконечно, но здесь нас интересует главным образом вопрос о ее неразрывной связи с ненавистью как способом самоопределения человека, поэтому следующим шагом надо обозначить сущность ненависти.

3.

Сама по себе, т.е. по своему характеру и предмету, ненависть также многолика, как и человеческая любовь. Об этом свидетельствует уже множество эпитетов, которыми часто сопровождают слово «ненависть»:

безграничная, бездоказательная, безоглядная, безотчетная, безрассудная, безудержная, бесконечная, бескрылая, беспощадная, бессильная, бешеная, брезгливая, великая, гадливая, глубокая, глухая, голая, горячая, грешная, дикая, едкая, жаркая, жгучая, женская, жестокая, животная, живучая, завистливая, затаенная, звериная, инстинктивная, испепеляющая, исступленная, леденящая, ледяная, лютая, мрачная, незаслуженная, неистовая, неистребимая, неисчерпаемая, ненасытная, непримиримая, неугасимая, неукротимая, неутолимая, неутомимая, нечеловеческая, остервенелая, острая, откровенная, открытая, отчаянная, праведная, ревнивая, рьяная, свирепая, святая, священная, сильная, скрытая, слепая, слепящая, смертельная, смертная, смутная, справедливая, старая, старинная, страстная, страшная, темная, тихая, тоскливая, тупая, тяжелая, убийственная, удвоенная, упорная, фанатическая, холодная, щемящая, ядовитая, ярая, яростная, зоологическая, огненная, первобытная, пылающая, экзальтированная, всенародная, всеобщая, классовая, народная, национальная, общая, политическая, расовая, революционная, религиозная и т. п.[l]

Однако в отличие от «самодостаточной» любви, ненависть всегда оказывается вторичным и опосредованным эмоциональным состоянием человека – его отрицанием, реакцией, ответом на то, что вызывает отторжение или приносит страдание, а также эмоцией, которая сопровождает иные негативные чувства (гнев, злобу, страх, злопамятность, мстительность, зависть и т.п.). Именно так В.И. Даль и толковал русское слово «ненависть» – отвращение, омерзение; зложелательство, сильную нелюбовь, вражду, злонамеренность[li]. Аристотель же определял ненависть как неприязнь к природе другого существа, горько заметив при этом, «если ты будешь говорить справедливое, тебя возненавидят люди, а если несправедливое – боги»[lii].

Вторичный и внеприродный характер ненависти выражен уже в том, что в древнегреческой мифологии нет какого-то изначального, имеющего высокий статус в пантеоне богов символического образа ненависти (ἔχθρα[liii]) или эмпедокловской Νείκεος. Конечно, есть образ отрицания и гибели бытия вообще (Тартар) как возможная цель ненависти, но это не символ ненависти, ибо в девственной природе ее просто нет. Есть богиня раздора и вражды Эрида[liv], дочь Нюкты и Эреба (ночи и мрака), а также ее родные сестры – богини мести Эринии (Ἐρινύες «гневные»; римск. Фурии), которых обычно изображали с волосами из змей, чёрной собачьей мордой вместо лица и крыльями летучей мыши[lv]. Однако ни Эрида, ни Эринии не символизируют ненависть как таковую, да и статус их в пантеоне древнегреческих богов, при всей их опасности, крайне низок и мало чем отличается от статуса каких-нибудь леших, нимф и т.п. Они – не более чем исполнители и орудие гнева верховных богов.

Действительным символом человеческой ненависти в древнегреческой мифологии является только образ Лернейской гидры, с которой сражался вместе со своим племянником Иолаем Геракл (это его второй подвиг, который по этой самой причине не был ему зачтен Эврисфеем).

Лернейская гидра (Ὕδρα, водяная змея) – одновременно мать и сестра Немейского льва, дочь чудовищ Тифона и Ехидны, вскормленная (как и Геракл) богиней Герой. У гидры было собачье туловище и 9 змеиных голов, из которых средняя голова была бессмертной, остальные смертными. Гидра была настолько ядовита, что одно её дыхание убивало всё живое вокруг. Она обитала в Алкионском озере (болоте) близ города Лерны, в окрестностях которого находился вход в подземный мир – Аид, куда мог беспрепятственно мог войти лишь Дионис (Διώνυσος), младший из богов-олимпийцев, бог растительности, виноделия и веселья, покровитель театра. Этот вход и охраняла гидра. Ее существование имело смысл только в отношении живых людей, ибо мертвые уже не воюют между собою за место под солнцем. Гидра постоянно выползала из смрадного озера на равнину, похищала скот и опустошала окрестные земли[lvi].

Закопанные Гераклом в землю и придавленные камнем головы гидры говорят о том, что – пока живо человечество! – справиться с этим злом раз и навсегда невозможно[lvii]. Можно только держать его под контролем, так как при неблагоприятных условиях (например, войны или голода) злая природа человека в любой момент может дать о себе знать. Впрочем, и в повседневной жизни ненависть как злонамеренность дает о себе знать уже в той странности, что сильнее всего ненавидит тот, кто причиняет вред другому, чем тот, кто страдает, хотя странного тут ничего нет: тот, кто ценит выше ненависть, чем любовь, всегда будет искать повод досадить другому, чтобы в итоге его же и обвинить в содеянном. Наверное, фрейдисты объяснили бы это стремлением аутоэротичного и эгоистичного человека снять с себя чувство вины и переложить всю ответственность на жертву.

Несмотря на близость понятиям, которые обозначают различные негативные эмоции, понятие ненависти имеет своё собственное «семантической поле», которое не «перекрывается» другими понятиями. Например, ненависть не тождественна отвращению, которое характеризует прежде всего физиологическое отношение к чему-то чужеродному, неприятному, реально или мнимо вредному для здоровья и опасному для жизни человека. Отвращение свойственно всем живым организмам, в т.ч. ребенку в младенческом возрасте, но в природе, как и у младенца, нет ненависти, которая обусловлена не столько физиологически, сколько ценностно-нравственными и эстетическими установками взрослого человека[lviii]. Ненависть – это скорее неприязнь, чем отвращение, когда не тело, а само человеческое «я» отторгает что-то, что несовместимо с его сущностью. Ницше неслучайно связывал ненависть с «разборчивостью»[lix].

Интегрируя в себе самые разные негативные эмоции, ненависть не тождественна ни человеческому гневу, ни животной агрессии, ни социально объективированным враждебности и жестокости, противостоящих не столько любви, сколько дружбе и деликатности. Гнев лишь временно овладевает сознанием, а ненависть – личностью в целом, поэтому, как утверждал Аристотель, «гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима»[lx].

Интегральный, или «снятый», характер ненависти, «впитавшей» в себя злопамятность, гнев, отвращение и презрение, ярче всего обозначил Ницше в своей идее рессентимента[lxi] (от фр. ressentiment негодование, злопамятность, озлобление) как чувства враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач («врагом»), бессильная зависть, «тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе». Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создаёт образ «врага» для того, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи[lxii]. Как говорил Альфонс Доде, «ненависть – это гнев слабых»[lxiii], но вместе с тем людей злопамятных и потому несчастных, тогда как счастье, вечный предмет устремления людей и их зависти, – это, как шутил Альберт Швейцер, «хорошее здоровье и плохая память»[lxiv].

4.

Таким образом, сама структура мироздания (единство света и тьмы, жизни и смерти) и диалектика бытия предопределяют противоречивость человеческой любви, неизбежность ее сосуществования с ненавистью и более того – их взаимопроникновение и даже взаимопревращение. Недаром говорят: «От любви до ненависти…». Но, как было сказано, в девственной природе нет ненависти. Это, хотя и обусловленное самим способом существования действительного мира, свойство исключительно человека и, увы, самой способности человека любить, поэтому не бывает любви без ненависти, как нет и ненависти без любви.

Амбивалентность человеческой любви и ненависти в близких отношениях, в равной степени противостоящих безразличию, или равнодушию, – одна из центральных идей психоанализа З. Фрейда (1856-1939). Этой проблеме у него специально посвящена работа «Влечения и их судьба» (1915), в которой Фрейд даже утверждает, что ненависть к другому старше любви к нему, поскольку первичная любовь к самому себе (аутоэротизм) изначально и неизбежно сталкивается с отторгаемым внешним миром[lxv].

И этот «элемент» отторжения-ненависти никуда не исчезает, причем, не зависимо от того, удовлетворяется или нет потребность в сексуальном удовольствии, что неизбежно порождает какие-то конфликтные ситуации в отношениях с людьми. Причем, чем ближе эти отношения, тем ненависть проявляется острее, принимая самые разные формы от – словесной колкости до открытой агрессии, насилия и даже убийства. Это наблюдение подтверждает и лауреат Нобелевской премии этолог Конрад Лоренц (1903-1889), утверждавший: «Нет любви без агрессии, но нет и ненависти без любви.»[lxvi]

Какой бы вид любви не переживал человек, она всегда имеет свою «ненавистную тень». Так, φιλία – любовь-дружба, привязанность и потребность в ком-то неизбежно означает какую-то зависимость, ту или иную степень несвободы, и это обстоятельство всегда может стать причиной, казалось бы, «беспричинного» конфликта. Ἔρως как любовная страсть может либо обессилить человека как духовно, так и физически, либо, напротив, перерасти в изначально содержащую в себе огромный заряд ненависти μανία – сумасшествие, безумие, исступление со всеми негативными последствиями. Ludus (любовь как игра) рано или поздно ведет к скуке и тоске, не говоря уже о то, что способна породить нешуточный гнев и ненависть обольщенного и обманутого. Στοργή (любовь-забота) может стать в тягость объекту заботы и к тому же вымотать самого опекуна, вызвав взаимную неприязнь вплоть до открытой ненависти, что особенно наглядно проявляется в конфликте поколений, да и в отношениях мужа и жены. Πρᾶγμα – любовь «по расчету» или «обстоятельствам» – вообще изначально чревата отчуждением и ненавистью. Даже ἀγάπη, почитаемая как высшая форма человеческой любви, в том числе к Богу, легко оборачивается в столь же «бескорыстную» ненависть как к объекту любви, так и к самому себе.

Не зря поется: «Любовь – обманная страна, и каждый житель в ней – обманщик». Еще ее можно сравнить с хождением по «минному полю», где всегда можно нарваться на «мину» ненависти, которой – в отличие от любви – и доказывать ничего не нужно ни словами, ни делами. Она дает о себе знать одним фактом своего существования. Как говорил американский сценарист и драматург. Лин Старлинг (1888-1955), мы ненавидим тех, кого любим, потому что они способны причинить нам больше всего страданий. Но и «общественная» любовь не лучше. Так, американский писатель-фантаст Фрэнк Герберт (1930-1986) устами своего героя Питера Де Вриса очень точно заметил: «Каждый меня ненавидит, потому что все меня любят.»

Амбивалентность любви-ненависти хорошо понимали уже в древности, о чем свидетельствует, наверное, самое короткое стихотворение знаменитого римского поэта Гая Валерия Катулла (84-54 гг. до н.э.), взятого в качестве эпиграфа к статье: «Odi et amo» (ненавижу и люблю). Но наиболее наглядное тому подтверждение – такая вымышленная фигура древнегреческой литературы, как Антэрос, сын богини любви Афродиты и бога войны Ареса, в сущности, брат-близнец Эрота (он же Купидон), только крылья у него не белые, а черные.

В русском языке его имя пишут по-разному: Антерос, Антэрот, Антэрос. Ἀντέρως – это бог взаимной, «ответной» любви, а также бог, мстящий тем, кто не отвечает взаимностью на любовь или насмехается над теми, кто испытывает любовные чувства[lxvii].

Хотя эта легенда скорее всего – литературная имитация древнего мифа, в т.ч. римских сочинителей, например, Овидия или Цицерона[lxviii], греческий историк и географ Павсаний (110-180 гг. н.э.) в работе «Описание Эллады» упоминает алтари в Афинах и Элиде, посвященные Антэросу[lxix], что неудивительно: во все времена люди охотно верили в покровителя взаимной любви и мстителя за свою отвергнутую любовь. Согласно этой легенде, Антэрос, символизировавший взаимность, приумножал силы своего брата Эрота.

Амбивалентность любви-ненависти всегда была предметом философов, поэтов и писателей. Так, у А.П. Чехова можно найти множество высказываний типа: «Я ей не прощаю того, что я любил ее», не говоря уже о знаменитом призыве Чехова «по капле выдавливать в себе раба». Однако своего рода литературно-философским апогеем такой амбивалентности стало творчество Фридриха Ницше (1944-1900), обрушившимся на «лицемерную» христианскую мораль, призывавший устами Заратустры к презрению, культивируя ненависть: «Зло есть лучшая сила человека»; «Добрые не могут созидать»; «Разбейте добрых и праведных»; «Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему» и т.п.

Однако, как писал русский православный мыслитель С.Л. Франк (1877-1950), в ницшеанстве «любовь и презрение – две стороны одного и того же чувства»[lxx]. О том же говорил и Жиль Делёз: любовь и ненависть здесь становятся частями единого-динамического целого: в любви здесь обнаруживается подоплёка ненависти; в ненависти же мы-находим очертания любви. Они прорастают друг в друга, обретают новое бытие в своих-противоположностях, становятся семантическими перевёртышами, меняются местами. Старое-понимание любви ставится под сомнение, объявляется лживым, ненависть же – возвышается. Через всё это начинает просвечивать многомерность и напряжённость человеческой природы, её текучесть и пластичность, подверженность неопределенности и трансформации[lxxi].

Неразрывность любви и ненависти свидетельствует вовсе не о том, что любовь есть нечто отрицательное, как настаивал на этом Шопенгауэр, а только о том, что человек – существо очень сложное, многомерное и противоречивое. И, если суть человека – это, как говорил, М. Мамардашвили, «усилие быть», то любящий человек, умеющий любить, преодолевая собственную ненависть, – это подвиг, достойный самого человека.

[i] Ненавижу и люблю.

[ii] Хочу обратить внимание на едва ли не единственную в нашей стране кандидатскую диссертацию, защищенной как научный доклад, И.О. Чугуновой «Ненависть как философско-антропологический феномен» (М.: Институт философии РАН, 2018) и другие ее работы по этой проблематике.

[iii] Кант И. Критика чистого разума. – М., Мысль, 1994. С. 81; Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. – М.: Мысль, 1975. С. 217-242.

[iv] Гесиод. Теогония (происхождение богов). https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1425407001&ysclid=lnxifmcfhb958261536

[v] Эрос или Эрот – бог любви, по Гесиоду, сын Хаоса и Геи. Дворецкий https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-25952.htm Имя Эроса ἔρως означает: 1) любовь; 2) страстное желание, горячее стремление. https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-25953.htm.

[vi] Διογένης Λαέρτιος Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων [ed. H S Long, Oxford 1964] Βιβλίον Η' 51-77 Diogenis Laertius 8 (mikrosapoplous.gr)

[vii] Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979. С. 354.

[x] Помимо текстов, которые стали философской классикой, хотел бы обратить внимание, во-первых, на статью специалиста по античной философии, профессора МГУ А.Н. Чанышева (1926-2005) «Любовь и античной Греции» // Философия любви: В 2 ч. М., 1990. Ч. 1. С. 44–56; во-вторых, работу белорусского исследователя А.Б. Демидова «Феномены человеческого бытия» (Мн.: Армита, 1997. — 192 с.), в которой есть целый раздел (5), содержащий краткий, но весьма содержательный обзор эволюции религиозных и философских взглядов на феномен любви с античности до наших дней.

[xii] См.: Сколько видов любви было у древних греков? https://dzen.ru/a/YXkqpck5xXHajOi7

[xiii] ἔρως https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-25953.htm. Существительное ἔρως, возможно, родственно глаголу εἴρω, означающего плести, сплетать, свивать. https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-18800.htm

[xiv] См.: Эрот (Эрос) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D1%82

[xvi] στοργή https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-57894.htm#%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%97__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

[xvii] См.: Сколько видов любви было у древних греков? https://dzen.ru/a/YXkqpck5xXHajOi7

[xix] ἀγάπη https://classes.ru/all-greek/dictionary-greek-russian-old-term-222.htm#%CE%91%CE%93%CE%91%CE%A0%CE%97__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9

[xx] Мытарь – сборщик налогов.

[xxi] Василий Фёдоров. Василий Фёдоров Есть вечная любовь. — Стихи и поэты. Сайт поэзии (stixi-poeti.ru)

[xxii] Гегель Г. Эстетика: В 4 т. – М., 1969. Т. 2. С. 275–276.

[xxiii] Шопенгауэр А. Метафизика половой любви – Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. – М.: Наука, 1993. С. 532-563.

[xxiv] Там же. Т. 2. С. 534.

[xxv] Там же. Т. 2. С. 534, 535.

[xxvi] Там же. Т. 2. С. 536, 537.

[xxvii] Там же. Т. 2. С. 538.

[xxviii] Там же. Т. 2. С. 552.

[xxix] Там же. Т. 2. С. 553.

[xxx] Там же.

[xxxi] Там же. Т. 2. С. 554.

[xxxii] Там же. Т. 2. С. 556.

[xxxiii] Там же. Т. 2. С. 557.

[xxxiv] Там же.

[xxxv] Бубер М. Я и Ты. М., 1993. С. 101.

[xxxvi] Фейербах Л. Соч. Т. 1. С. 260–265.

[xxxvii] Там же. Т. 1. С. 21.

[xxxviii] См.: Фейербах Л. Соч. Т. 1. С. 374, 375.

[xxxix] Там же. Т. 2. С. 75.

[xl] Там же. Т. 1. С. 75.

[xli] Там же. Т. 1. С. 128.

[xlii] Там же. Т. 1. С. 129.

[xliii] Там же.

[xliv] Там же. Соч. Т. 1. С. 80.

[xlv] Там же. Соч. Т. 1. С. 130, 131.

[xlvi] Там же. Т. 1. С. 160.

[xlvii] Соловьев В.С. Смысл любви / Сочинения в двух томах [общ. ред. и сост. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги; примеч. С. Л. Кравца и др.]. – Москва: Мысль, 1988. С. 493-547.

[xlviii] Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви. https://fictionbook.ru/author/nikolayi_berdyaev/metafizika_pola_i_lyubvi_samopoznanie_sbornik/read_online.html#note-m139908263231568

[xlix] Бердяев Н.А. Философия любви. Ч. 2. С. 427.

[l] См.: Словарь эпитетов русского языка. 2006.

[li] Даль В.И. Толковый словарь. М., 1881 Т. 2. С. 539. Страница:Толковый словарь Даля (2-е издание). Том 2 (1881).pdf/548 — Викитека (wikisource.org)

[lii] 26. Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. - СПб., 2014. С. 234. Чугунова О.И. Опыт терминологического обоснования понятия «ненависть» и его синонимов.

[liv] Мифы народов мира. Энциклопедия. (В 2-х томах). 2-е изд. Гл. ред. С. А. Токарев. — М.: «Советская энциклопедия», 1987. Т. II, с. 666. Эрида стала причиной соперничества Афродиты, Афины и Геры, приведшего к Троянской войне, и породила много человеческих несчастий (Гесиод в «Теогонии» упоминает 14 персонификаций), среди них: голод (Лимос), обиду (Ата), скорби, битвы, убийства, споры, тяжбы, беззаконие (Дисномия), но также и труд. Отсюда у Гесиода две Эриды: одна вызывает войны и вражду и нелюбима людьми, другая — благотворна и олицетворяет дух соревнования в труде. Гесиод. Полное собрание текстов. — М.: Лабиринт, 2001.

[lvi] Чупров А.С. Ἡρακλῆς. Символика мифа. – Благовещенск, 2020: Издательство БГПУ. С. 87-88. https://topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/podvigi-gerakla-lerneyskaya-gidra-opyt-istoriosofsko

[lvii] Там же. С. 91.

[lviii] См.: Чугунова И.О. — Опыт терминологического обоснования понятия «ненависть» и его синонимов // Философская мысль. – 2017. – № 8. – С. 102 - 122.

[lix] См.: Чугунова И.О. Дискурс ненависти в философии Ф. Ницше. – Философская мысль. – 2017. - № 5. – С. 141 – 152.

[lx] Там же. Аристотель. Риторика // Аристотель. Поэтика. Риторика. - СПб., 2014. С. 173.

[lxi] Понятие ресентимента впервые было введено Фридрихом Ницше в его работе «К генеалогии морали». По мысли этого философа, ресентимент является определяющей характеристикой морали рабов, которая противостоит морали господ. Ресентимент, по Ницше, деятельно проявляет себя в «восстании рабов»: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности…» См.: Ницше Ф. К генеалогии морали. //Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 424.

[lxv] См.: Фрейд З. Влечения и их судьба. Сборник. – М., 1999. С. 124-149. Зигмунд Фройд "Влечения и их судьба" (psychic.ru)

[lxvi] Конрад Лоренц. Надеюсь и верю. Гл. 14. Агрессия. https://bookap.info/genpsy/agression/gl15.shtm?ysclid=loiul26yzl686198307

[lxvii] См.: Антерос — Википедия (wikipe2012 г. dia.org), а также статью А.В. Чукланова «От любви до ненависти…» // Гуманитарные научные исследования. 2012. № 3. https://human.snauka.ru/2012/03/686 . Есть целое исследование Грэга Стефенсона, написанное на основе античных источников, «Антерос. Забытый миф» (Нью-Йорк, 2012) Craig Stephenson "Antheros - the forgotten myth", в котором понятие «Антэрос» трактуется как платоновская идея, идущая в разрез с традиционными устоями тогдашнего общества, о равенстве всех видов любви между представителями разных сословий, включая гомосексуальную любовь.

[lxviii] Возможно, поводом для создания легенды об Антэроте, стала термин ἀντέρως, переведенный И. Дворецким как взаимная любовь, употребленный лишь один раз (!) в работе Платона «Пир», посвященной происхождению, сущности и видам любви[lxviii]. На мой взгляд, если платоновский ἀντέρως и имеет какое-то отношение к характеристике любви, то вовсе не для обозначения не известного ни Гомеру, ни Гесиоду, ни самому Платону бога по имени Ἀντέρως, а лишь как обозначение взаимной любви. Не исключаю и вариант, при котором речь идет о ἀντήρης, т.е. внутренне присущего любви отрицательного момента, чему, собственно, и посвящен заключительный параграф данной статьи.

[lxix] Павсаний. Описание Эллады. В 2 т. - М.: АСТ-Ладомир, 2002. Т. 1. 496 стр. Т. 2. 2002. 512 стр. https://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1385000100

[lxx] Франк С.Л. Фридрих Ницше и этика любови к дальнему. https://vehi.net/frank/etika.html

[lxxi] См.: Чугунова И.О. Дискурс ненависти в философии Ф. Ницше. – Философская мысль. 2017. № 5. С. 141-152. https://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-nenavisti-v-filosofii-f-nitsshe/viewer

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы