Советская коллективизация и советская литература. Читая роман «Корова» Геннадия Гора…

1. Коллективизация и литература

Применительно к Геннадию Гору вполне уместен вопрос: «Кто это?». Безусловно, специалисты в области  советской литературы о нём знают, известен он и части читателей со стажем, главным образом – тем, кто когда-то активно интересовался советской фантастикой. Но и в советское время имя этого писателя громко не звучало. А сейчас, когда «времена изменились» и целый пласт в истории русской литературы активно вталкивается в небытие одновременно с практикой повседневного неспешного чтения, Гор тонет где-то в масштабной пучине Прошедшего без больших шансов выплыть.

советской литературы о нём знают, известен он и части читателей со стажем, главным образом – тем, кто когда-то активно интересовался советской фантастикой. Но и в советское время имя этого писателя громко не звучало. А сейчас, когда «времена изменились» и целый пласт в истории русской литературы активно вталкивается в небытие одновременно с практикой повседневного неспешного чтения, Гор тонет где-то в масштабной пучине Прошедшего без больших шансов выплыть.

Наверное, по-своему такая судьба типична. И в этом случае ссылаться на исчезновение советского общества с присущими ему картиной мира и комплексом ценностей – не продуктивно. Дело, кажется, отнюдь не в том, что советская литература была «заидеологизированной», «выполняла приказы партии», «сталкивалась с цензурой» и т.д. Подобных клише можно вспомнить много. Просто историческая жизнь склонна к крутым поворотам. И на каждом таком резком повороте в будущее значительная часть наследия прошлого оказывается невостребованной. Каждое новое время в первую очередь склонно забывать, а не сохранять. Сохраняется лишь малая часть созданного, а всё остальное, огромное по своим масштабам, уходит в забвение. Много ли русских писателей XVIII века сохранили свою актуальность в следующем столетии? Можно, конечно, сослаться на изменчивость языка, на то, что уже в конце царствования Александра I язык времён Екатерины II был безусловной архаикой. Но так всегда происходит во время крутых исторических поворотов. Появляется некий, на первый взгляд, индивидуальный фактор, из-за которого прошлое не может перетечь в будущее. Когда-то в этой роли выступил язык, когда-то – революция. Это такие разные явления! Но, несмотря на всю свою разность, они выполняют одну и ту же функцию применительно к большей части наследия прошлого: функцию препятствия. События разные, а результат один. Большая часть того, что наполняет собою жизнь, не имеет шансов обрести вечность. Превратившись в прошлое, она умирает.

Впрочем, для того чтобы умереть, не нужны (в обязательном порядке) какие-то глобальные культурные и социальные метаморфозы. Культура второй половины XIХ века плавно перешла в век ХХ. Можно много говорить о революционных разрывах в социальной жизни, в механизмах воспроизведения культурного производства, но на уровне текстов советское время восстановило связь с прошлым достаточно быстро – к концу тридцатых годов. К этому моменту подавляющее большинство носителей национального нигилизма и сторонников мировой революции отправились её делать в Потустороннее. И советская литература послевоенного времени существовала под постоянным и сильным прессингом со стороны русской классики XIХ века. И что? Много мы помним авторов девятнадцатого столетия? Несколько десятков имён на всё столетие, считающееся парадигмальными для русской культуры.

Геннадий Гор в эту тенденцию вписывается. Если отбросить всё, связанное с исторической конкретикой, то он – всего лишь один из тех, кто не вписался в поворот. Типичный случай.

Можно отметить, что такая историческая судьба не заслужена и несправедлива. Но требовать от истории справедливости можно, лишь находясь в очень наивном состоянии духа. История – это триумф несправедливости, её предельно последовательное осуществление. И пусть время от времени случаются сбои, и какие-то имена не исчезают, сохраняются, это касается лишь единиц. Большинство исчезает. Навсегда.

Судьба Геннадия Гора пронизана парадоксами, благодаря которым все её оценки оказываются неизбежно противоречивыми.

Свой первый роман Гор написал в двадцать два года, после чего был исключён из ЛГУ (факультет языка и материальной культуры). Для большинства людей такое событие являлось финалом не только литературной деятельности, которая в случае Гора только начиналась, но и резким сужением спектра социальных возможностей. А если вспомнить, что это были тридцатые годы, то перспективы оказывались совсем мрачными. Но Гор выжил. И не просто выжил, а продолжил писать. После тридцатых, уже во время войны вступил в ополчение, пережил первую блокадную зиму в Ленинграде. Этот период жизни нашёл отражение в цикле стихов о блокаде (1942-1943 гг), которые не были опубликованы при жизни автора. В шестидесятые годы нашёл себя в жанре фантастики. Активно публиковался. Тогда же возглавил Центральное литературное объединение Ленинграда. Много сделал для формирования нового поколения советских писателей, связанных с критическим отношением к советской действительности. О Геннадии Горе тепло вспоминали Андрей Битов, Сергей Довлатов, Борис Вахтин, Валерий Попов…

Гор не стал советским классиком. У него не было той известности, которой обладали Шолохов, Леонов, Фадеев, Марков. И в сфере фантастики имена Беляева, Ефремова, братьев Стругацких звучат громче. Не повезло? Но при тех сюжетах и творческой манере, что была ему свойственна, его жизнь могла оборваться в любой момент. При каждой новой волне критики и очищения от чуждых элементов его фамилия могла стоять среди первых «кандидатов на вылет». А в итоге Геннадий Самойлович Гор умер 6 января 1981 года в возрасте семидесяти четырёх лет. Сложно назвать такую судьбу невезением.

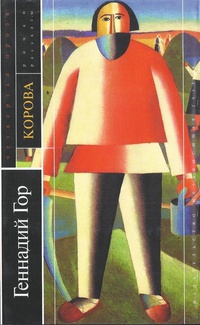

Первый роман Гора был написан в 1930 году. Он был посвящён начинающейся коллективизации и имел соответствующее название «Корова». Именно из-за этого романа Гора и исключили из университета. Обвинили в ультралевых взглядах. Подобное обвинение имело свои подтексты. Ультралевыми считались, в частности, троцкисты. Но в 1930 году Троцкого уже нет в СССР, а быть троцкистом в то время – это успешно двигаться к двадцати пяти годам без права переписки. Был ли Гор в действительности троцкистом? Роман не даёт оснований для такого вывода. Троцкий упоминается в тексте однажды и подчёркнуто нейтрально. Но в любом случае ультралевым Гор был. Большинство ультралевых конца двадцатых – это молодые люди, чьё мировоззрение было сформировано риторикой первого послереволюционного десятилетия. Их лозунг: революция должна продолжаться. Вслед за политическими преобразованиями должно наступить время социальных. Сегодня троцкизм воспринимается как движение, главными идеями которого являются 1) необходимость мировой революции, 2) антирусский нигилизм, 3) представление о сталинском социализме как классовом обществе, во главе которого находится бюрократия.

Всех этих идей в романе Гора не прослеживается. Наоборот, даже присутствует апелляция, пусть и единичная, к русской истории. Основой России и, соответственно, советского общества признаётся славянская культура. Нет и критики бюрократии, хотя осуждается бюрократизация. Но и она выглядит здесь частным феноменом. В романах Фёдора Гладкова «Цемент» (1925 год, 1-я редакция) и Леонида Леонова «Соть» (1930) критика бюрократии проявляется более отчётливо. Но Гладков и Леонов показали, что для того, чтобы критиковать советскую бюрократию, не обязательно быть троцкистами.

Отсутствует в «Корове» и пафос всемирности, намекающий на амбиции международного масштаба. Наоборот, действие сосредоточено на преобразовании российской деревни и за пределы российского горизонта интересы героев и автора не выходят.

Что в романе присутствует отчётливо, так это антирелигиозные настроения. Церковь критикуется за обмирщение, за привязанность к земному, во имя которого возникают мистические спекуляции, в большинстве своём интерпретируемые автором как суеверия. Но и эта позиция для того времени была типичной. Политические силы внутри ВКП (б), активно противостоящие троцкизму, пользовались антихристианской риторикой не меньше, чем Лев Давыдович Троцкий.

Роман Гора, скорее, демонстрирует возможность связи революционного мировоззрения с национальными ценностями. И в этом контексте произведение можно считать отражением типичных тенденций. Перед нами – та часть левого политического спектра, для которого ценность национального, русского мира предельно важна. Наличие такого мировоззрения не позволяет считать, что троцкизм полностью подчинил себе ультралевый фланг конца двадцатых. Подобное представление было создано самими троцкистами, а позже стало некритически использоваться диссидентами и западными историками, пишущими о СССР.

Но особенность этого мировоззрения так же и в том, что национальную традицию оно воспринимает не с позиций преклонения перед прошлым, а под знаком необходимости прыжка в будущее. И перед лицом будущего прошлое и связанное с ним настоящее демонстрируют собственное несовершенство. Традиция нуждается в радикальной модернизации. Технологии такой модернизации связаны с глобальным преобразованием форм социальной жизни (колхоз) и развитием технологий – материальных (трактор), что, в свою очередь, предполагает связь с наукой, и духовных, среди которых Гор выделяет искусство (живопись).

И любая критика такого футуризма с позиций прошлого, т.е. с консервативных позиций, наталкивается на простой вопрос: если в Русском аграрном мире всё хорошо, то почему в этом мире так много бедных? Почему преуспевание одних своим условием делает нищету других?

Такой социологический факт, как резкое социальное неравенство, Гор просто констатирует. Никаких «метафизических выводов» по поводу особенностей русской души и её патологической склонности к пассивности и обезличенности, столь милых троцкизму тридцатых и современному неолиберализму, в книге нет в принципе. Автор лишь констатирует, что нищета русской деревни должна быть преодолена.

«Корова» – это не просто роман о коллективизации, это её апология. В связи с этим может показаться странным, что роман подвергся резкой критике и в своё время так и не был напечатан. По сути, он был исключён из литературных процессов и никак не повлиял на социальную жизнь. Публикация «Коровы» состоялась уже в XXI веке, когда этот текст имел все черты литературного памятника, а его ценность, соответственно, сводилась исключительно к сфере эстетики. Именно так этот роман часто и воспринимается: как литературный эксперимент, связанный с поиском новых выразительных средств. Ценность таких экспериментов часто выходят за пределы своего времени. Соответственно, даже тогда, когда подобная литература пишется «в стол», с ней не происходит чего-то сверх-страшного, т.к. процессы её старения предельно замедленны, и, не появившись сегодня, она может громко прозвучать завтра.

«Корова» – это не просто роман о коллективизации, это её апология. В связи с этим может показаться странным, что роман подвергся резкой критике и в своё время так и не был напечатан. По сути, он был исключён из литературных процессов и никак не повлиял на социальную жизнь. Публикация «Коровы» состоялась уже в XXI веке, когда этот текст имел все черты литературного памятника, а его ценность, соответственно, сводилась исключительно к сфере эстетики. Именно так этот роман часто и воспринимается: как литературный эксперимент, связанный с поиском новых выразительных средств. Ценность таких экспериментов часто выходят за пределы своего времени. Соответственно, даже тогда, когда подобная литература пишется «в стол», с ней не происходит чего-то сверх-страшного, т.к. процессы её старения предельно замедленны, и, не появившись сегодня, она может громко прозвучать завтра.

Но «Корова» – это не тот роман, который может ждать. Он написан для своего времени и мыслится автором в качестве одного из инструментов изменения мира. Такие романы с их футуристическим пафосом обращены, не столько к будущему, сколько к настоящему. И если доступ к этому настоящему для них оказывается закрыт, то главное в таких романах умирает.

Это произошло и с «Коровой». Когда в 2000 году текст был напечатан, читающая публика получила в своё распоряжение мёртвый роман. Все попытки реанимировать его через эстетику напоминают действия патологоанатома предвикторианской эпохи, стремящегося при помощи магии электричества вернуть жизнь неживому телу. Удивительно, но отчасти это удаётся. Но именно – отчасти. Самое существенное и живое в романе восстановлению не подлежит: контексты, в которых он должен был существовать, утрачены.

Причина запрещения романа Гора напрямую связана с тем обстоятельством, что автор придерживался идеи тотальной коллективизации. Согласно этой модели обобществлению подлежала не только крестьянская земля, но и всё крестьянское имущество.

Именно такая модель изначально определяла политику коллективизации. Её придерживался и Сталин. Но попытка лишить крестьянина всей личной собственности поставила СССР на грань гражданской войны. В итоге 2 марта 1930 года в газете «Правда» была напечатана сталинская статья «Головокружение от успехов», в которой главные ошибки в проведении политики коллективизации возлагались на местные партийные кадры. После этого политика ВКП(б) в деревне была скорректирована. Более того, на какое-то время коллективизация была приостановлена. А осенью 1930 года, когда процесс возобновился, модель обобществления оказалась компромиссной: допускалось сохранение личной собственности у колхозников. Изменилась, кстати, и церковная политика. Действия против священников, предпринятые в начале года, квалифицировались в статье Сталина как «издевательские». Соответственно, служители РПЦ на какое-то время перестали входить в число главных противников советской власти на селе.

Но все эти компромиссы вошли в социальную жизнь уже тогда, когда роман был написан. Задуманный как предельно актуальный и современный, уже весной 1930 года роман стал расходиться с генеральной линией и мог рассматриваться как призыв к проведению политики, которая официально была признана ошибочной. То, что ещё в январе являлось нормой, в марте уже превратилось в «левацкий перегиб». Естественно, когда роман только писался, о грядущих метаморфозах автор знать не мог.

Модель тотальной коллективизации жёстко характеризует и тех, кто эту модель создавал, а чуть позже – пытался осуществить, и тех, кто её описывал. Главной характеристикой и тех, и других оказывается очевидный разрыв с реальностью. Апологеты коллективизации обнаружили полное незнание крестьянской психологии, действительных интересов деревни, в том числе и её низших слоёв, а также продемонстрировали неспособность предвидеть результаты собственных действий.

На первый взгляд, подобная ситуация может показаться странной. Советский рабочий класс в большинстве своём состоял из выходцев из деревни и деревенскую психологию рабочие знали хорошо. Но на беду России разработкой политики коллективизации занимались люди, которые не только не знали русскую деревню, но и, одновременно, презирали и боялись её.

Опосредованно это незнание присутствует и в «Корове». В эпизоде, когда дети колхозников дерутся с детьми кулаков, первые идентифицируют себя с красными, что в рамках логики книги выглядит естественным. Но показательно, что кулацкие дети не называют себя «белыми». Они характеризуют себя как «зелёных».

Но кто такие «зелёные»? – Это тот огромный русский крестьянский мир, который в ходе революции так и не смог сформировать внятной политической позиции. На деле сыграв решающую роль в Гражданской войне, «зелёные» не смогли обрести статус самостоятельной политической силы. Их роль свелась к попеременной поддержке «красных» и «белых».

Показательно, что когда те же «красные» и «белые» (победители и проигравшие) начали писать историю революционных событий, революция была представлена как противостояние исключительно этих двух сил, а «зелёным» в ней просто не нашлось места. «Зелёные» не вписывались в стандарты восприятия ни красных, ни белых. При всех очевидных различиях между этими политическими силами, на фоне «зелёных» они кажутся не такими уж значительными. На фоне «зелёных» сходств между «красными» и «белыми» ненамного меньше, чем различий. И те, и другие оказываются носителями городского типа мировоззрения, по отношению к которому мировоззрение крестьян является чем-то чуждым, непонятным и, вследствие этого, внушающим страх. Русское крестьянство было для российской интеллигенции социальным аналогом кантовской «вещи-в-себе» на всех этапах сосуществованиях этих двух социальных групп. Уже к концу XIX века Русский мир фактически раскололся: российский город и русская деревня оказались двумя параллельными вселенными, лишь формально существующими в рамках одного государства.

Идеологию и «красных», и «белых» создавала одна и та же российская интеллигенция. И при том, что эта интеллигенция в качестве магических формул регулярно сообщала о своей любви к «народу», такой «народ» был для неё, как правило, абстракцией – по крайней мере, та часть народа, что жила за пределами городов. И когда наступило время проведения глобальной аграрной реформы, которая была неизбежной независимо от того, чьей победой завершилась бы Гражданская война, реформы эти задумывались в соответствии с абстрактными формулами, а не с учётом реальных представлений о нуждах деревни.

Это незнание распространялось и на молодое поколение советских горожан. Было оно свойственно и молодым ультралевым, которые искренне верили, что тотальная коллективизация соответствует интересам крестьянства. Роман «Корова» в качестве документа эпохи об этом свидетельствует непосредственно.

При том, что история не знает сослагательного наклонения, велик соблазн предположить, каким образом проводилась бы аграрная реформа в стране, если бы в Гражданской войне победили «белые».

Необходимость проведения такой реформы диктовалась логикой развития аграрного производства. Мелкое производство неизбежно превращается в крупное. Этот процесс стремилась стимулировать ещё Столыпинская реформа, а после революции его скорость усилилась естественным образом, без всяких стимулирований. Следствиями такого процесса становилось вымывание избыточной рабочей силы из деревни и, соответственно, мощный приток бывшего сельского населения в города, и рост социальной напряжённости в самой деревне. Ситуация усугублялась тенью грядущей войны, неизбежность которой была очевидна и требовала от страны промышленной модернизации.

Соответственно, «белому правительству» пришлось бы решать те же задачи, с которыми столкнулись и «красные»: поиск средств на промышленную модернизацию и разрядка напряжённости в сфере социальных отношений.

Вторая задача, на первый взгляд, решается просто. Лишние рабочие руки в деревне должны найти своё применение в городе. Можно, конечно, пойти по пути Столыпина и перейти к аграрному освоению новых земель. Но Россия двадцатых годов не сталкивалась с проблемой недостатка хлеба. Тот же хлебный кризис 1927 – 1928 годов был связан с действиями крестьянства, отказывавшегося продавать хлеб государству, а не с дефицитом возможностей аграрного производства. К тому же, производительность труда на крупных сельскохозяйственных предприятиях выше, чем в малых крестьянских хозяйствах. В этой ситуации исход в город выглядит главным способом решения проблемы. Но всё, что мог дать немодернизированный город бывшему крестьянину, это место на бирже труда. Таким образом, процессы в деревне подталкивали страну к промышленной модернизации сильнее, чем военная угроза будущего. (Это, кстати, относится и к реальной, «красной модернизации»).

Задача модернизации имела несколько вариантов решения, но все они были бы в той или иной степени неудачными и болезненными для страны. Во-первых, можно было пойти по проторенной дороге и обратиться за помощью к иностранному капиталу. Проблематичность этого решения в том, что а) ни о какой реальной независимости страны говорить бы не пришлось, б) модернизация страны соответствовала бы интересам мирового рынка, а не России, что крайне негативно сказывалось бы на развитии отраслей, ответственных за повышение обороноспособности, в) основные вложения шли бы в производства, приносящие относительно быстрый и устойчивый доход, т.е. в производство товаров группы Б. (Оборона, как известно, напрямую зависит от производств группы А.) Но и эта, далеко не блестящая история была бы не долгой. Россия стала бы частью мировой капиталистической системы, заняв нишу полупериферии. А далее наступил бы 1929 год. И Россия из этого кризиса вышла бы (если бы вышла) с большими потерями, чем центр системы. Неравенство положений в момент кризиса разных элементов системы можно легко проследить на примере ситуации во Франции и Германии. Но материально-техническая база Германии была более развитой, чем МТБ России. У нас всё было бы ещё хуже. Итог: новый социальный взрыв и гражданская война с использованием танков и самолётов.

Во-вторых, можно было бы сделать ставку на российский капитал, заставив его в принудительном порядке инвестировать средства в необходимые государству отрасли. Сразу же возникают следующие проблемы: отток капиталов за границу, и падение конкурентоспособности российских товаров группы Б на внутреннем рынке, т. к. на развитие этих отраслей средств у российского капитала уже не было бы. Проблема решается при помощи закрытия границ, опосредованной национализации, в рамках которой корпорации теряют свободу воли и действуют под контролем государства и последовательного протекционизма. Экономика страны де-факто становится плановой, а устойчивым фоном её жизни на достаточно большой срок становится всё тот же товарный голод, очень похожий на свой советский аналог. Естественно, возникает вопрос: какая политическая система способна решить такую задачу? – Явно, это не буржуазная демократия. В интересах страны, если бы в Гражданской войне победили «белые», было бы скорейшее установление диктатуры фашистского типа. Но и здесь существуют свои проблемы. Такая диктатура не могла быть установлена в интересах всего высшего класса. Этот класс менее всего был склонен к аскетизму, как показала история послереформенной России. Фашизм должен был бы руководствоваться сакральной идеей и осуществляться крайне немногочисленным авангардом общества. Но сакральные социальные идеи рождаются лишь в ходе революции. И переход к эффективному фашизму требовал бы очередной, третьей по счёту, русской революции. Не лучшая перспектива для тех, кто считает революцию метафизическим злом и на этом основании проклинает большевиков.

Но у этого второго пути есть намного более серьёзная проблема, чем наличие противников политики прямого действия, большинство которых можно было бы безболезненно для общества расстрелять, что в двадцатые годы, что сегодня. Как правило, социальная польза от деятельности этой группы стремится к нулю. Главная проблема этого сценария в том, что средств у российского капитала было бы недостаточно для проведения модернизации. Следовательно, необходимо было бы перейти к изъятию капиталов у населения. И единственная группа населения, которая могла бы такие средства предоставить – это русское крестьянство. И на этом этапе второй сценарий дополняется третьим: «белой коллективизацией» …

На фоне подобных перспектив «красная коллективизация» обнаруживает не только недостатки, но и достоинства, как бы цинично это не звучало.

Очевидный минус «красных» связан с догматичностью их идеологии. Та же идея тотальной коллективизации производна от этой догматичности. Очевидно, что «белые» смогли бы организовать этот процесс без подобных перегибов. Но поскольку население в любой стране не любит, когда его грабят, протесты против аграрной реформы были неизбежны. И в этой ситуации минусы большевиков оказываются их плюсами. Этой партии хватило политического цинизма и последовательности для того, чтобы предотвратить сползание страны к новой революции. «Белое правительство» смогло бы выработать подобный цинизм лишь в процессе революционных событий. Говоря по-другому, «белая коллективизация» привела бы страну к очередному революционному хаосу, окончательно превратив русскую историю в аналог латиноамериканской. Большевики такого сценария не допустили.

И активные участники советской коллективизации, и ультралевые от коммунистической идеологии были уверены, что политика реформ в советской деревне является продолжением революции 1917-1921 годов, о чём в романе Геннадия Гора говорится почти открыто.

Но можно ли считать революцией события, в процессе которых государство открыто действует против большинства населения? Государство в этой политике не может опереться даже на какой-то конкретный социальный класс. Оно апеллирует к классу промышленных рабочих, но этот класс ещё только предстоит создать. Реальная численность советских рабочих к 1930 году слишком незначительна для того, чтобы от их имени устанавливать режим жёсткого авторитарного контроля над обществом в целом. Диктатура пролетариата в СССР, демагогически привязанная к идее рабочего класса, никогда не осуществлялась в интересах этого класса. Её источником и главной силой была советская партийная демократия, чьё существование на социальной карте советского марксизма оказалось невидимым. При всех минусах доктрины Троцкого он, в отличие от ортодоксальных советских идеологов, смог увидеть классовую структуру советского общества. Но это наблюдение уже ничего не меняло.

Коллективизация стала триумфом советской партийной бюрократии. На социальном уровне её последствием стал откат к ситуации, похожей на ту, что существовала до Великой реформы 1861 года. Русское крестьянство оказалось вновь прикреплённым к земле, но уже не к частной, а к государственной. В 1930-1933 годах ВКП(б) окончательно трансформировалась из партии революционного типа в партию контрреволюционную. Русская революция сменилась русской контрреволюцией.

История в очередной раз продемонстрировала парадоксальный характер революционных событий: каждая революция несёт в себе элементы контрреволюции, которая, подобно раковой опухоли, постепенно разрушает и отравляет революционное тело. С началом тридцатых годов окончательная трансформация революции в контрреволюцию завершилась.

Трагедия той молодёжи двадцатых годов, к которой принадлежал Геннадий Гор, в том, что она осознавало себя в качестве нового революционного поколения, но история превратила их в орудие контрреволюции.

Но если в Европе контрреволюционные идеологии открыто отрицали революцию и противопоставляли себя ей, то русская контрреволюция, наоборот, мыслила себя как продолжение революционных событий. Она действовала под теми же лозунгами и под влиянием тех же идей, что были актуальны и в революционный период.

Великая Русская революция 1917-1921 годов и Русская контрреволюция 1930-1933 годов наглядно продемонстрировали важнейшую особенность русского самосознания и русской истории. Любое подлинное явление в России может осуществляться только тогда, когда обладает сакральным значением.

Коммунизм в России оформился как новая религия. И в рамках этой религии оказались совместимыми противоположные друг другу социальные и исторические мотивы и тенденции. Революция и контрреволюция на русской почве оказались не двумя разными событиями, а двумя сторонами одного и того же явления.

Является ли контрреволюционная политика 1930-1933 годов политикой фашистской? – С учётом того, что не существует, не существовало и, скорее всего, не будет существовать универсального определения фашизма, вопрос имеет все шансы остаться открытым.

Тем не менее, в этой политике присутствует ряд черт, которые требуют дополнительного внимания в рамках поставленного вопроса.

Важнейшим историческим обстоятельством внутренней политики советского государства является то, что ни промышленная модернизация, ни коллективизация не были формами государственной реакции на запросы снизу. Это серьёзно отличает государственную политику большевиков того времени от их же политики революционного периода, когда многие решения РКП(б) – ВКП(б) были реакциями на подобные запросы. Брестский мир, политика Военного коммунизма, переход к НЭП – примеры таких реакций.

Но промышленная модернизация и коллективизация стали возможными благодаря инициативе верхов, действовавших независимо от общественного мнения. Механизмы внутрипартийной демократии вступили в фазу кризиса уже в 1924 году, а к 1929 году, когда принималось решение о форсированной коллективизации, они существовали лишь номинально. При том, что радикальное преобразование страны соответствовало глубинным интересам общества, конкретные мероприятия обществу были навязаны.

Другое обстоятельство, требующее дополнительного внимания, связано с идеологическими трендами того периода. Большевистскую пропаганду всегда отличало дополнительное внимание к идейно близким течениям и группам. И нельзя сказать, что это внимание было добрым. В годы революции и в послереволюционное время главными идейными противниками большевизма часто оказывались не кадеты, октябристы, черносотенцы и прочая «буржуазная накипь», а представители российского социалистического движения – меньшевики, эсеры, анархисты и т. д. Большевизм был всегда особенно чувствителен к оппозиции, действующей на одном с ним поле.

Если спроецировать эту ситуацию во внешнеполитическую сферу, то во второй половине двадцатых годов в советской пропаганде возникает достаточно странная ситуация. Предельным воплощением империализма оказываются не либеральные демократии Англии, Франции и США, а режим Муссолини. Итальянский фашизм превращается в проявление абсолютного зла, порождённого капитализмом. И это при том, что Италия не относилась к числу ведущих мировых держав, а диктатура Муссолини по сути своей была травоядной. Тем не менее, идеологическое «обаяние» этого режима оказалось столь сильным, что ярлык фашистов советская пропаганда прилепила к значительно более сильному и жестокому хищнику – немецкому нацизму. Возникла странная ситуация, когда нацизм, превосходящий диктатуру Муссолини по множеству параметров, воспринимался по аналогии с этой диктатурой. Эта особенность восприятия непосредственно отразилась и в риторике Великой Отечественной войны.

Подобное внимание к фашизму со стороны сталинского большевизма позволяет предполагать, что Муссолини подобно эсерам играл на одном со сталинизмом идейном поле, используя похожие социальные технологии.

Трагический парадокс событий тридцатых годов связан с тем, что сам вектор развития страны, связанный с проведением коллективизации, был верным. Осуществление коллективизации в любом случае было неизбежным. В условиях исторических реалий того времени такая политика была единственным способом преодоления тех противоречий, что сформировались в России в предшествующие столетия.

Относительный откат русского крестьянского мира к реалиям дореформенного периода не должен вводить в заблуждение. Он вполне соответствует тактике Ленина – исторической фигуры, в полной мере совмещающей в себе все противоречия русской жизни: один шаг назад – два шага вперёд.

Для послереволюционной России промышленная модернизация и сопутствующая ей коллективизация сельского хозяйства были единственной возможностью выжить. Правящая партия решала эту задачу жёстко и предельно последовательно, в духе позитивизма XIX века: для того, чтобы в дальнейшем на Русской земле могли существовать десятки и сотни поколений, необходимо принести в жертву жизнь поколений современных. История поставила перед страной выбор, от которого нельзя было уклониться.

Учитывая то обстоятельство, что советское руководство в полной мере осознавало неизбежность новой мировой войны, оно не могло не понимать, какова будет судьба тех, кто в эту войну вступит. Безусловно, в оценках последствий грядущей войны преобладали оптимистичные настроения, но то, что эта война будет кровавой и трагичной, руководство СССР не сомневалось. Те мальчики и девочки с пионерскими галстуками на шеях, что в январе 1924 года оплакивали Ленина, уже обладали судьбой, от которой не могли уклониться. Вся свобода их финального выбора сводилась к тому, чтобы суметь умереть героями, как это сделали Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин и миллионы других детей послереволюционного времени, или стать предателями. И то, что героев оказались миллионы, а предателей – тысячи, является главным доказательством того, что коммунизм в СССР не стал случайным и поверхностным явлением. В сознании масс он стал подлинным, сакральным смыслом. И если, как стало модным писать после ХХ съезда КПСС, причиной этого был Сталин, следовательно, на том историческом этапе сталинизм победил. Как бы не хотелось думать иначе сторонникам альтернативных историй.

Но чтобы победить в войне, необходимо быть к ней готовым. И советская коллективизация стала важнейшим условием такой подготовки. Огромная часть русского мира была принесена в жертву исторической необходимости.

Могла ли эта коллективизация идти по-другому? – Безусловно. Догматизм большевистского мышления ответственен за развязывание почти открытой войны государства против большинства своего народа. Хотя трагическим этот процесс был бы в любом случае, какая бы власть его не осуществляла.

Но большевики – это всего лишь «вишенка на торте», пена на поверхности тех противоречий, что пронизывали собою глубины русской жизни. И ответственность за возникновение этих противоречие несёт высшей класс Российской Империи.

То, что случилось с представителями этого класса в послереволюционное время, является исторически иррациональным, бессмысленным и преступным. Но то, что на уровне индивидуального существования показывает себя как бессмысленность и преступность, на метафизическом уровне оказывается тем самым бумерангом коллективной вины, когда за деяния отцов приходится расплачиваться их детям. В данном случае историческая несправедливость по отношению к отдельным личностям заслоняет собою метафизическое воздаяние, проявляющееся надындивидуальным, родовым образом. И такая же, «метафизическая справедливость» присутствует в том обстоятельстве, что главные творцы и наиболее активные участники коллективизации успешно сгинули в событиях 1937-1938 годов.

Основная вина коммунизма перед русским крестьянством как классом не в том, что коммунизм уничтожал этот класс, а в том, что этот процесс не был доведён до конца.

В России будущего, о которой грезили большевики, «классическому» крестьянству как классу места нет. И это связано не с чьей-то злой волей, а с процессами развития технологий. Численность и социальный вес крестьянства в обществе стремительно падает. Вначале крестьянство трансформируется – по мере укрупнения аграрного производства – в социальную группу сельских рабочих, а далее – благодаря процессам автоматизации – стремительно сокращается, оставляя после себя единичных работников «широкого профиля», способных совмещать простые трудовые процессы со сложной высокотехнологичной деятельностью. Соответственно, та часть сельских рабочих, что не сумела вписаться в такие структуры, превращается в горожан.

Но особенностью советской экономики и, одновременно, её бедой стало хроническое отставание модернизации аграрного производства от производства промышленного. Социальная трансформация советского сельского мира застыла на уровне сельского работника. При этом социальная дискриминация крестьянства сохранялась на всём протяжении советской истории. Значительно более низкий уровень доходов в деревне по сравнению с городом, более низкий уровень потребления, низкий уровень развития медицины и образования – характерные особенности жизни советской деревни. И наличие этих особенностей ставило колхозников и их потомков, стремящихся интегрироваться в городские социальные структуры, в положение аутсайдеров, когда социальный рост оказывался возможным лишь по партийной линии. Впрочем, о том, что может произойти со страной, когда её возглавляет бывший комбайнёр, нам хорошо известно.

По сути, русский крестьянский мир превратился в аналог американских индейских резерваций, в которых до недавнего времени качество и уровень жизни был значительно ниже городского, но сам факт рождения в резервации выстраивал жёсткую линию индивидуальной судьбы, за пределы которой было очень проблематично выйти. Но такая трансформация русского крестьянского мира стала осуществляться уже в конце пятидесятых и, далее, при Брежневе. Именно тогда этот мир «застыл» между реальностью подлинного существования и Ничто. Но то, что не сделала советская власть, успешно доделывает российский капитализм. В современной России деревня исчезает как массовое социальное пространство, оставляя после себя точечные островки высокоорганизованных хозяйств, вполне успешно выполняющих продовольственную программу. И как бы трагично не складывалась судьба покинутых деревень и оставшихся в них жителей, современные тенденции не дают никаких шансов гипотетическому возрождению русской деревни. По крайней мере, на значительной территории России. На место крестьянина приходит фермер.

Роман Гора завершается фантастической картиной, обладающей всеми чертами эсхатологического события. Огромная, «космическая» корова, превратившаяся в мифологическое существо («Вот она выше всех коров, вот она выше построек! Её вымя – опрокинутый холм, её молоко – целое озеро молока») уничтожает кулака, также превратившегося в мифологическую культуру. Кулак гибнет, побеждает Колхоз.

Но в реальной исторической перспективе исход этой борьбы оказывается противоположным. Активное развитие фермерского хозяйства – это победа кулака. Кулак победил. И именно ему суждено войти в социализм будущего.

Это – предельно сюрреалистическая перспектива с точки зрения тех, кто подобно Гору приветствовал начало коллективизации. Горящая, огненная корова – это знак апокалипсиса не для кулака, а для тех, кто стремился его уничтожить.

2. Литература и коллективизация

При чтении романа Гора в первую очередь обращает на себя внимание язык автора, очевидным образом отличающийся от того языка, на котором говорила «официальная» советская литература. На этом основании роман «Корова» часто называется экспериментальным романом.

С такой характеристикой можно согласиться, но не в полной мере. Поскольку в романе очевидным образом присутствует работа по выявлению новых выразительных средств, он несёт в себе элементы эксперимента. Но, в то же время, такой эксперимент не является конечной целью автора, не замыкается на самом себе. И с этой точки зрения «Корова» – это больше, чем эксперимент. Экспериментальность языка в данном случае вписывается в более глобальные цели, интегрируется в них.

Тем не менее, именно благодаря языку роман «бросается в глаза», притягивает к себе. Язык здесь – тот крайне своеобразный строительный материал, без которого здание в целом не обрело бы своей убедительности.

Проще всего язык «Коровы» отнести к традиции советского авангарда и этим ограничиться. Но в советском и дореволюционном авангарде существовало много оттенков. О них упоминает и сам автор. В частности, говорится о футуризме, кубизме и сюрреализме. Последнее можно считать новацией: появившись на западной почве, в СССР двадцатых годов сюрреализм укрепиться не смог. Возможно, свою роль сыграли связи сюрреалистов с западными ультралевыми политическими группами. В этом контексте упоминание Гором сюрреалистов в ряду важнейших художественных течений может быть понято как декларация собственных политических взглядов и идейных ориентиров.

Подобных деклараций в романе достаточно много. И они имеют своих адресатов, среди которых неизбежно оказываются и те, кому предстояло решать вопрос о дальнейшей судьбе этого произведения.

Предполагал ли Геннадий Гор неизбежность возникновения внутрикорпоративного конфликта и скандала после того, как «Корова» должна была быть обнародована, или считал, что в хаосе советской литературной жизни роман «проскочит» сквозь сито цензуры и обретёт значительно более широкую общественную площадку для своего обсуждения? Надеялся ли автор на публикацию или заранее знал, что пишет «в стол», рассчитывая, что его произведение будет ходить исключительно в списках, как часть Самиздата? Чёткого ответа на этот вопрос нет.

Футуристы и кубисты, о которых упоминается в романе, могут рассматриваться как предшественники авангарда двадцатых и, соответственно, «Коровы», но сам авангард выработал новые стилистические формы. В первую очередь, речь идёт о конструктивизме. И роман Гора так же является конструктивистским романом.

Сегодня конструктивизм воспринимается, прежде всего, как архитектурное направление. Но конструктивизм двадцатых – это намного более фундаментальное художественное и идейное движение, по отношению к которому архитектура, литература, живопись, музыка могут считаться лишь частными конкретизациями.

Возможно, именно конструктивизм как тип восприятия можно считать главным духовным порождением советской революции. И именно с ним впоследствии будет активно бороться советская контрреволюция.

Главная новация конструктивизма связана с его пониманием объективной реальности. Классическая парадигма воспринимала объективное как нечто незыблемое, не подлежащее изменению. Объективность находилась, прежде всего, в мире природы с её законами. Такой объективности можно было подражать (классицизм) и соответствовать (гегельянство), от неё можно уклоняться (субъективизм) и даже игнорировать (декаданс), но её нельзя было изменить.

Именно этот тезис оспаривается конструктивизмом, который придаёт объективной реальности историческое измерение. В рамках конструктивистской модели истории в определённый момент человечество переходит от интеграции в реальность к её созданию. Соответственно, сам мир начинает восприниматься как творение человека.

Данная установка присутствовала ещё в классическом марксизме, но первое советское послереволюционное десятилетие её значительно усилило, вывело на первый план и радикализировало.

Мир оказывается продуктом человеческой деятельности; объективное обретает онтологическую вторичность от субъективности. Но и сущность субъективности конструктивизм так же понимает по-новому. Если в классической версии субъективность была связана, прежде всего, с индивидуальным сознанием, то конструктивизм выводит на первый план сознание коллективное. Именно коллективный (социальный) субъект и является творцом новой реальности.

В рамках марксистского дискурса таким субъектом является класс, но, как показали дальнейшие события, конструктивистскими возможностями обладает любая организованная социальная группа. К такому же выводу очень скоро пришёл и западный марксизм. Антонио Грамши определяет Русскую революцию как революцию марксистскую, т.е. осуществлённую небольшой группой интеллектуалов, чья деятельность не имела устойчивой опоры в классовой (социальной) структуре общества. Но группа смогла навязать значительной части общества собственное видение будущего и мобилизовать общество на реализацию этого проекта. Соответственно, реалии советского общества можно интерпретировать как осуществлённость проекта, базовые принципы которого не формируются спонтанным, естественным образом, продолжая органичный ход традиции, а являются конструктами.

Конструктивизм привносит в понимание истории идею прыжка. Ход истории согласно такой точке зрения является не непрерывной, плавной линией, а пунктиром, в рамках которого обнаруживаются последовательности и разрывы. Последние и обусловлены конструктивистской деятельностью. Каждый проект – это отталкивание от почвы, от того, что есть, и прыжок в иное. И связь между старой и новой формами реальности может быть установлена только лишь благодаря рациональной человеческой деятельности, которая не ждёт когда социальная и физическая природа исправит саму себя, а целенаправленно меняет в этой природе то, что считает необходимым.

В первую очередь конструктивизм ориентировался на социальное проектирование. Отсюда – стремление к внедрению новых форм повседневной жизни, активное привнесение новаций в бытовые аспекты человеческого существования. Но исключительно социальными целями советский конструктивизм не ограничивался. Достаточно быстро конструктивистские идеи затронули и темы, связанные с физической природой.

Парадигмальным сочинением, непосредственно затронувшим эти темы, стала «Философия общего дела» Николая Фёдорова. Книга была написана задолго до революции, а сам Фёдоров не дожил даже до 1905 года. Он принадлежал к числу тех «одиноких мыслителей», чьи идеи получают развитие намного позже того времени, когда они были сформулированы.

Но в начале ХХ века время текло быстро. У Фёдорова появились последователи. Сегодня это явление обозначается как «русский космизм». Задачей русского космизма стало радикальное преобразование космоса в интересах человека. Сам Фёдоров писал об обретении человеческого бессмертия и потенциальной возможности воскресения мёртвых, которое понимал как нравственное (духовное) требование.

Появление подобных умонастроений помогает понять, почему значительная часть русской интеллигенции признала Русскую революцию. С точки зрения этой группы революция не может ограничиться исключительно социальными и, тем более, политическими преобразованиями. Вслед за социальными изменениями общество должно перейти к изменению мира материи как таковой. И именно такой переход радикальные конструктивисты фёдоровского толка считали основной целью подлинного революционного действия.

На этом фоне литературный конструктивизм, стремящийся к созданию новых языковых форм и нового образа реальности («культурная гегемония» Грамши) выглядит достаточно скромно и умеренно.

Место конструктивистского мироощущения, а конструктивизм был, в первую очередь, именно мироощущением, а не рациональной программой и, тем более, идеологией, в советском идеологическом пространстве двадцатых годов подвижно и неоднозначно. И именно такая неоднозначность и двойственность отношений с официальной идеологией предопределило дальнейшую судьбу конструктивистских арт-течений в не меньшей степени, чем какие-либо политические события и интересы.

Формально конструктивизм органично вписался в советский марксизм и научился говорить на языке марксистской идеологии. Для молодого поколения конструктивистов эта задача не представляла каких-либо сложностей: идеи конструктивизма и нормы марксистского дискурса они усваивали одновременно, на одних и тех же этапах своего личностного становления.

Но, интегрировавшись в советское идеологическое пространство, конструктивизм занял место на его самом левом фланге.

Идеологическая функция конструктивизма – это постоянное давление на власть с целью подталкивания её к реализации наиболее радикальных проектов мирового преобразования. И, одновременно, с этим конструктивизм осуществлял – явно и неявно – критику действий этой власти с позиций перфекционизма.

Перфекционизм апеллирует к идее совершенства. А с точки зрения идеала любое действие может быть сделано лучше. Актуальность идеала делает несовершенными любые программы, любую практику и, соответственно, влияет на критическую оценку тех сил, что подобные программы осуществляют.

Функциональная роль конструктивизма в идеологическом пространстве советских двадцатых отчасти сходна с ролью позднеантичного гностицизма в истории становления раннего христианства. Гностицизм II века занимал предельно радикальную позицию по вопросу об осуществлении христианского идеала, противопоставлял Небесное земному и жёстко критиковал негностические христианские общины за их компромиссы с «князем мира сего», требуя радикального отказа от признания за земным миром какой-либо ценности. Соответственно, позиция гностицизма оказывалась своеобразной «онтологической левой», с точки зрения которой любая земная практика была несовершенной. Перед лицом такой критики Церковь постоянно оказывалась бы той силой, которая всегда делает меньше, чем нужно. И из такого состояния несовершенства невозможно выйти: идеал всегда больше реальности.

Советский конструктивизм занимал сходную функциональную позицию по отношению к советскому идеологическому main stream. Но его давление на власть апеллировало не к потустороннему миру, а к будущему. С точки зрения будущего настоящее всегда делает недостаточно много.

Разрыв официального советского марксизма с конструктивизмом происходил параллельно с процессами обособления партийной номенклатуры от рядовых партийцев, чья деятельность была связана с первичными партийными ячейками. В той степени, в какой номенклатура обособлялась от общества, она стремилась освободиться и от какой-либо идейной критики. Партийная номенклатура нуждалась в идее святой и непогрешимой Коммунистической церкви, а не в представлениях, согласно которым церковь всегда опаздывает в своих действиях и, соответственно, всегда виновна перед Будущим.

Литературный конструктивизм в России так же, как и целостное конструктивистское мировоззрение, имеет дореволюционное происхождение.

Манифестом русского литературного конструктивизма с полным правом можно считать роман Льва Толстого «Воскресение», в котором автор целенаправленно работает над созданием принципиально новых языковых средств и смысловых конструкций. Показательно, что «Воскресение» является в то же время и идеологическим романом в том смысле, что идейные задачи и цели утверждаются в нём независимо от принципа реальности. Представление о том, «как бывает», заменено в нём представлением о том, «как должно быть». Эта связь между конструктивистским методом и конкретной идеологией в дальнейшем станет устойчивой. Впрочем, она не будет обязательной. В 1913 году Андрей Белый завершит работу над романом «Петербург», который станет своеобразной демонстрацией идеологического анархизма и, одновременно, высшей точкой в развитии русского дореволюционного конструктивистского романа.

Связь литературного конструктивизма с революционными идеологиями будет установлена достаточно рано. Начало романа «Мать» А.М. Горького (1905 г.) – это великолепный конструктивистский эксперимент, очевидным образом отличающийся от романа в целом. Тем не менее, начало было положено.

Датой рождения советского литературного конструктивизма является 1925 год, когда появился роман Фёдора Гладкова «Цемент». К тому моменту уже существовал сам термин и конструктивизм успел оформиться как архитектурное концептуальное движение, что выглядит вполне естественным, если помнить, что конструктивистское восприятие ориентировано на преобразование мира, а архитектура имеет дело с пространством. К сожалению, в дальнейшем Гладков неоднократно свою книгу переделывал и сегодня добраться до её аутентичной версии не просто.

С самого начала литературный конструктивизм занял позицию внутреннего критика по отношению к идеологии. Главным объектом критики Гладкова становится НЭП, что вполне соответствует настроением рядового партийного большинства. Фигура нэпмана выглядит необъяснимой с точки зрения глубинных целей революции и тех жертв, что были принесены во имя её победы.

В дальнейшем эта критика лишь усиливается и постепенно перерастает из внутренней во внешнюю. Андрей Платонов, чьё мировоззрение формировалось под очевидным влиянием идей Николая Фёдорова, фиксирует неизменность онтологических основ бытия. И все социальные проекты в романах Платонова развёртываются на фоне постоянства процессов исчезновения, разрушения, ускользания, за которыми стоит Смерть как подлинное основание любого бытия. Именно Смерть оказывается хозяином жизни и на её фоне любая социальная активность, по сути, есть лишь имитация деятельности, направленной на преобразование основ мироздания, производство очередной иллюзии.

Ещё жёстче это расхождение между реальным и должным проявляется в рассказах Леонида Добычина. Добычин подчёркнуто дистанцируется от любой идеологии. Для него жизнь раскрывается как единство психологии и быта. Эти два начала и формируют обыденное, повседневное существование, которое втягивает в себя субъекта. Такое повседневное существование бессмысленно, иллюзорно, даже прагматическая логика внутри него оказывается логикой ошибочной. Менее всего оно наполнено идеями высшего порядка. Более того, повседневность приспосабливает к себе любые идеи, идеалы и лозунги, выхолащивая их, обмирщая и обессмысливая. Лозунги продолжают звучать, а бессмысленное существование человека продолжает длиться, никоим образом не меняясь внутренне. Экзистенциальная разочарованность Добычина – это не разочарованность в конкретной идеологии, а в самой возможности изменения основ мироздания. Вопреки безусловной пессимистичности, а может быть, именно благодаря ей, сборник рассказов Леонида Добычина «Встречи с Лиз» (1927 год) стал одной из вершин русской литературы ХХ века.

Показательно, что когда Добычин отказывается от конструктивистской модели языка, стремясь перейти к относительно традиционным, классическим формам высказывания («Город Эн», 1935 год), он в значительной степени теряет художественную убедительность. Тем не менее, именно это, относительно конформистское произведение стало основанием для травли писателя.

Датой окончательного разрыва между конструктивизмом и властью можно считать 1931 год. Показательно, что тогда же начинается активное давление на конструктивизм архитектурный и, если воспользоваться термином С.И. Хан-Магомедова, на смену конструктивизму приходит постконструктивизм.

Для Платонова событием, повлиявшим на его окончательное разочарование в современной ему реальности, стала именно коллективизация. Если события до коллективизации могли интерпретироваться как малозначимые и ничего не улучшающие в мире, то коллективизация была воспринята им как разновидность мировой порчи, одним из самых ужасающих аспектов которой было то обстоятельство, что возникла она не случайно и спонтанно, а стала следствием целенаправленной, по сути – конструктивистской деятельности человека.

И рецензия Сталина на рассказ Платонова «Впрок» (1931 год), сводящаяся к короткому: «Сволочь!», вполне точно характеризует новый этап во взаимоотношениях между литературным конструктивизмом и властью.

На фоне других, значительно более известных конструктивистских произведений, роман «Корова» выглядит идеологически респектабельно. Он поддерживает генеральную линию и даже тогда, когда партийный цензор вычитывает в романе некую критику, это – критика внутренняя, ориентированная не на разрушение официального дискурса, а на его совершенствование.

Роман очевидным образом ориентируется на цели, продиктованные идеологией. Именно поэтому «Корова» и не может быть сведена исключительно к экспериментам в сфере семантики. Язык этого произведения изначально разомкнут, он интегрирует в себя идеологию и сам интегрируется в неё. Именно поэтому более точной представляется характеристика романа как романа идеологического. Текст «Коровы» – это точка (алхимического) перехода идеологии в художественную литературу, а литературы – в идеологию.

Идеология в данном случае мыслится как нечто сущностно и структурно разомкнутое. Она не умещается исключительно в сфере семантики. (Возможно, именно этим обстоятельством порождена достаточно наивная критика философского идеализма, прежде всего, схоластики, внезапно появляющееся в одной из глав романа). Идеология – это идеи, обладающие внутренней силой, которая способна приводить в движение внешний, физический мир и направлять его энергию для достижения необходимых целей. В этом контексте идеология – больше, чем просто идеи. Это – некий аналог технического центра, посылающего команды «в мир» и управляющего процессами его преобразования.

Но именно такое представление оказывается крайне противоречивым и проблематичным. Оно неизбежно порождает вопросы: в какой степени реальный мир соответствует идеологическим стандартам? Каковы реальные последствия социальных изменений, инспирированных идеологией?

Подобные вопросы актуальны для любой идеологи, т.к. каждая конкретная идеология испытывает проблемы в сфере обратных связей. Но в романе Гора эти вопросы усиливают своё звучание по той причине, что явление идеологического здесь предельно аффектированно и вследствие этого – провокационно. Литература, говорящая почти исключительно языком идеологем, сразу же порождает вопрос: о чём она в действительности рассказывает? Каков онтологический статус той реальности, что она изображает? Стоят ли за этими рассказами некие объективные данности, с которыми мы сталкиваемся непосредственно, в процессе физического существованиями, или всё рассказанное есть лишь комплекс фантазмов, апеллирующих исключительно к воображению?

Безусловно, читатель осознаёт, что повествование «Коровы» утрировано, и реальный процесс коллективизации шёл совсем не так, как о нём рассказывают. Различия между рассказом и представлениями о коллективизации, встроенными в наш повседневный опыт, оказываются крайне значительными. Нет оснований считать, что сам автор этого разрыва не осознавал. Но при этом им ничего не было сделано для того, чтобы этот разрыв если не устранить, то смягчить.

Очевидным следствием такого несоответствия рассказа опыту повседневности становится ситуация «онтологического зависания» текста. Его статус оказывается неочевидным и открытым для произвольных внешних интерпретаций. Каждый читатель романа самостоятельно решает, с чем он имеет дело.

Независимо от того, как роман «Корова» мог бы прозвучать в год своего написания, сегодня он неизбежно превращается в памятник эстетической игры. Текст играет с идеологией, манипулирует с отдельными её элементами. Из всех возможных в то время интеллектуальных игр именно эта оказывается одной из самых опасных. В процессе игры идеология утрачивает объективный характер своего существования и, соответственно, теряет все права на управление жизнью общества. Она утрачивает характер «серьёзного явления». Одновременно с этим такие же права утрачивает и событие, формально инспирированное идеологией. Коллективизация превращается из процесса, от которого реально зависит будущее страны, в эстетическое событие, лишь номинально связанное с социальным миром.

Возможно, именно эта эстетизация идеологического дискурса, превращение его в аспект игровой деятельности, стало главным минусом романа в глазах его цензоров. Осуществлённое Гором могло быть воспринято как демонстрация тотального отрицания советской идеологии в целом, как глубинная диверсия, направленная на подрыв оснований. А такое действие является намного более опасным, чем обыденное несоответствие конкретных положений романа с текущим политическим курсом. Последнее можно скорректировать, смягчить. А отрицание оснований смягчить нельзя.

Отчасти, если последовать этому гипотетическому направлению мысли советской цензуры, текст Гора оказывается созвучен текстам Хармса и других обэриутов. В сравнении с лучшими текстами Хармса роман Гора выглядит менее отточенным, эстетически совершенным, но, с другой стороны, его воздействие более целенаправленно, сфокусировано и, вследствие этого, могло стать более эффективным. Абсурдизм Хармса подрывает основы объективной реальности как таковой. В рамках такого подрыва дискредитация идеологии происходит одновременно с дискредитацией мира, не выделяясь в качестве какого-то специфического и, тем более, привилегированного элемента. «Корова», напротив, может быть интерпретирована как удар против идеологии как таковой. В рамках такого подхода не идеология оказывается частью мира и в этом качестве растворяется в нём и дискредитируется вместе с ним, а мир становится частью идеологии, которая превращается в альфу и омегу реальности.

В «Корове» советская реальность последовательно и безапелляционно являет себя в качестве реальности религиозной: идеология – всего лишь эрзац-вариант религии. Советская реальность оказывается производной от идеологии, её смысл создаётся идеологией, и внутри неё существует только то, что признаётся идеологией. Никаких иных, объективных коррелятов за пределами идеологии такая реальность не имеет. Геннадий Гор не только предъявляет советский мир в подобной форме, но ещё и позволяет себе манипулировать им в игровой манере, превращая «священное» в объект эстетического произвола, доступного, по сути, любому человеку, независимо от его места в иерархии «красной церкви». В связи с этим можно лишь ещё раз удивиться, что о Горе не вспомнили лет через семь-восемь после появления его романа. Можно предположить, что, исключая Гора из университета, его старшие товарищи сделали всё, чтобы случившееся получило минимальную огласку. И тем самым они спасли ему жизнь.

То, что в начале тридцатых могло рассматриваться как идеологическая диверсия, сегодня является главной ценностью романа. Превращение идеологических постулатов в эстетическую игру показывает, что сам процесс эстетизации дискурса не имеет структурных границ, и объектом игровой практики может стать что угодно.

К началу XXI века модернизм неоднократно вторгался в самые разные речевые практики и типы дискурсов. Но «Корова» предоставляет читателю возможность, в сегодняшних реалиях достаточно редкую. Ему предлагается оценить качество игры не просто с неким идеологическим материалом, а с тем типом идеологии, которую, как кажется, невозможно было использовать «игровым образом» в те времена, когда она находилась на пике своей мощи. Любое манипулирование идеологическими клише в то время, как нам видится сегодня, должно было обернуться обязательной смертью (исчезновением) автора этой попытки. Гор нам подобное манипулирование предъявляет. В этом контексте чтение «Коровы» отчасти подобно просмотру прямого телевизионного репортажа о некоем уникальном событии: мы смотрим, не верим своим глазам, но, в то же время осознаём, что происходящее – не просто возможно. Оно действительно происходит.

Необходимо при этом отметить, что тема «идеологической диверсии» не была экзистенциальной темой самого автора. Это клише вполне уместно сегодня, могло оно появиться и у цензоров романа. Но сам автор никаким диверсантом себя не ощущал. Его стремления связаны с задачей содействия и даже активного участия в происходящем. Вполне в духе Апостола Павла: «Люби и делай что хочешь». Гор любит и делает. Его главная проблема в том, что на дворе уже не 1920 год, и свобода обрела границы. Революция закончилась.

Способы изображения реальности в романе Гора отсылают к эстетике революционного (конструктивистского) плаката и связанного с плакатной живописью кинематографа. Последнее особенно чувствуется в связи с динамизмом языка писателя.

Чем динамичнее Гор пишет, тем ярче и эстетичнее получается текст. Скорость осуществления событий оказывается важнейшим структурным элементом повествования. И, наоборот, в случаях, когда автор притормаживает, погружается в детали, всякого рода конкретику, качество его литературной работы ощутимо снижается. Роман «Корова» – это роман, который должен был быть наполнен короткими, отрывистыми репликами и быстрыми действиями. В идеале он должен был стать абсолютно кинематографическим романом, началом новой литературной стилистики. То, что этого не случилось, связано, в первую очередь, с относительным дефицитом мастерства автора. Гору элементарно не хватает писательского опыта, он ещё не умеет держать высокий ритм на протяжении всего существования. В итоге в ткань романа вторгается «дурное наследие прошлого» – влияния предшествующего этапа в жизни русской литературы. Гор уходит в детализацию, в нюансы, в подобие психологических наблюдений, в приёмы и технологии, рождённые в прошлом. Но традиционные элементы не дополняют собою элементы новаторские. Скорее, старое, будучи не способным совместиться с новым, старается его уничтожить. В полной мере в рамках романа этого не произошло, но связь с традицией – то, что в большинстве случаев является основой силы произведения – здесь чуть не оказалась губительной. Это обстоятельство наделяет текст очередной парадоксальной двойственностью. В процессе чтения мы одновременно фиксируем два противоположных процесса: созидание нечто принципиально нового, рождение новых форм «из пустоты», и разрушение текста, идущее со стороны относительно традиционалистских литературных элементов.

Отчасти данная ситуация может быть понята как символическая проекция, воспроизводящая взаимоотношения революционного порыва с традиционными, бытовыми аспектами повседневной жизни. Но в ещё большей степени она характеризует ситуацию футуризма как способа мировосприятия и суммы сопутствующих этому восприятию политических и социальных практик. Для такого футуризма, порой, более правильным решением оказывается тотальное отрицание традиции, нежели выборочное к ней отношение, производное от стремления сохранить наиболее ценное. То, что утрачено, со временем будет обретено вновь. Но то, что сегодня кажется ценным, может оказаться теми самыми гирями, которые не позволят совершить прыжок в завтра.

Главная претензия к Гору-литератору в данном случае связана с тем, что в качестве писателя-модерниста он недостаточно радикален. Разрыв его художественного стиля с литературной традицией прошлого должен был быть более последовательным и полным. По-настоящему новое должно начинаться с чистого листа.

Несмотря на кинематографичность своих лучших страниц, роман Гора, в первую очередь, отсылает к плакатной живописи. Плакат – это эстетический архетип романа.

Происходящее в романе имеет очевидный плакатный характер. Герои романа – это не люди с ярко выраженной индивидуальной психологией, собственным лицом и особыми взглядами на жизнь. Это образы-функции, наличие которых может навевать мысли о механизации реальности, в рамках которой всё существующее превращается в детали-винтики, но подобному восприятию мешает язык – предельно образный, непредсказуемый и избыточный с точки зрения последовательного функционализма.

Язык и сюжет романа сочетаются друг с другом так же, как сочетаются индивидуальность художника и непосредственное содержание плаката. При том, что содержание функционально, предсказуемо, художник воплощает его индивидуальным образом, и именно такая индивидуализация общего и делает плакат убедительным.

Схематичность изображения в романе органично сочетается с его идеологическим характером. Идеология не обращается к конкретной личности, она стремится воздействовать на социальный тип. Безусловно, идеолог знает, что помимо типичного в личности присутствует и индивидуальное, но второе воспринимается им как несущественное по сравнению с первым.

Реалистическая литература, выполняющая идеологический заказ, пошла бы по своему, особому пути. Она постаралась бы уделить максимальное внимание описанию индивидуальных черт героя, создать у читателя ощущение, что индивидуальное и есть главное. Но, при этом, такой герой всё равно действовал бы в соответствии с идеологической схемой («Разгром» А. Фадеева). Модернизм решает эту задачу по-другому. Он устраняет сам намёк на наличие индивидуального в человеке. Если провести аналогии с живописью, то у изображаемых героев вместо лиц должны быть изображены круги, внутри которых нет никаких деталей, способных намекнуть на наличие лиц. Наверное, такие круги могут быть соответствующим образом закрашены: у положительных героев – светлым цветом, у отрицательных – тёмным.

Одновременно с утратой лица личность утрачивает и телесность. Герои «Коровы» в той же степени бестелесны, как и безличностны. В связи с этим возникает вопрос: так кого же или что же в действительности изображает автор «Коровы»? – Типы, функции, структуры, схемы. И если всё это объединить, то получается, что изображению подлежат идеи-в-действии.

И когда, например, кулак обнаруживает себя в роли чучела на огороде, он осознаёт, что чучело – это кулак как представитель классового (социального) типа. Но это осознание не предполагает, что социальному типу противостоит конкретный индивидуум. Социальному типу в данном случае противоположна не личность как таковая, а лишь идея индивидуальности. И ничего больше.

В рамках классического художественного произведения такой схематизм был бы очевидным минусом. Но в романе Геннадия Гора он иррациональным образом превращается в плюс. Возможно потому, что схематичность здесь стараются не преодолеть, а, наоборот, культивируют.

Такой подход можно определить как модернистский. В то же время в идеологическом контексте он является вполне марксистским. И сами схемы, в которые вписаны герои-функции, также имеют марксистское происхождение. Например, схема, в соответствии с которой социальные отношения в деревне являются продолжением Гражданской войны и сельская беднота, и кулаки продолжают непрерывно сражаться друг с другом, несмотря на то, что Гражданская война уже десять лет как закончилась.

Фактически Геннадий Гор создал то, что в более поздние времена советская идеология считала противоестественным и вследствие этого – невозможным. Он создал радикальную версию литературного марксистского модернизма.

Роман Гора претендует не только на интерпретацию современных событий, но и на предвидение грядущего. При том, что в момент написания «Коровы» коллективизация только начиналась, автор стремится продемонстрировать грядущие успехи этой аграрной реформы, показать, как будут развиваться события через несколько лет. При этом грани между «сейчас» и «завтра» в тексте не проводится: будущее показывается как то, что уже состоялось, произошло. Так, в частности, на колхозных полях появляется трактор, коллективизация дополняется механизацией.

Трактор воспринимается как факт. Точно также фактом является и классовая борьба в деревне, не утихающая даже тогда, когда механизация побеждает. В данном случае мы опять имеем дело с процессом конструирования. Факты – это не отражения того, что было «на самом деле», а то, что «должно быть». И в этом «должно» снимается грань между прошлым и будущим: «должно» не привязано к временным модусам. Долженствование проявляет себя и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

В этой технологии конструирования фактов в очередной раз обнаруживается связь романа с кинематографом. Сама идея, что событие – это сконструированный факт, осуществляемый посредством монтажа, неоднократно озвучивалась Сергеем Эйзенштейном. К моменту появления «Коровы» она стала вполне легитимной и, можно сказать, привычной.

Но является ли идея конструирования событий чем-то принципиально новым? – Своеобразие «Коровы» лишь в том, что автор воплощает эту идею на материале будущего. Но задолго до всякого модернизма эта технология была успешно применена в процессе фиксации и интерпретации прошлого.

Разве не так пишутся исторические исследования? История как нарратив – это комплекс конструкций, соответствующий умонастроению и психологии конкретного историка. Под вывеской «то, что было» в историческом исследовании неизбежно проступает «то, что должно быть». Специфика модернизма в данном случае связана лишь с тем, что: 1) процесс конструирования не прячется под объективистским «так действительно было»; модернизм обладает специфической интеллектуальной честностью, не позволяющей ему забыть о том, что описание события всегда отличается от события как такового; 2) этот процесс не привязан к хронологическим рамкам, он не знает сущностной границы между прошлым, настоящим и будущим, и 3) процесс конструирования имеет не индивидуальный, а коллективный характер (от лица коллектива выступает идеология), не подвержен иррациональным случайностям типа нюансов индивидуальной психологии и служит интересам всё того же коллектива.

Подобный подход неизбежно отсылает к идее мира-фабрики, о чём неоднократно писали сами марксисты. Но тотальный механицизм вопреки собственной тотальности является всего лишь отображением поверхностей мира. Если же взглянуть вглубь этой идеи, то ситуация неожиданно обретает ауру традиционности.

Конструктор – это единица, выступающая от имени множества; посредством единичного голоса целое (множественное) высказывает собственную истину. Но, вместе с тем, единица не имеет никаких особых привилегий и индивидуальных особенностей. Высказываясь от имени множества, она, в то же время, растворяется в нём. Так, в частности, голос поэта выражает волю класса; классовая воля конкретизируется в этом голосе, а голос, в свою очередь, утрачивает авторство, становится воплощением и проявлением классового сознания.

Данная ситуация органично соответствует пантеистическому мироощущению. Российский марксизм в своих метафизических аспектах и стал новой версией (формацией) русского пантеизма. Это обстоятельство объясняет и то, почему марксизм в России трансформировался в религию и обрёл черты устойчивого исторического явления.

Пантеистический пафос «торжества классового (коллективного) сознания» вполне соответствовал (и продолжает соответствовать) глубинным архетипам русского самосознания.

Это обстоятельство позволяет по-новому взглянуть на обстоятельства утверждения марксизма на русской почве, а также многие коллизии, связанные с конкретной борьбой между разными марксистскими группами в СССР.

Марксистская советская идеология стала возможной только благодаря наличию у русских социальных низов мощного травматического опыта. Этот опыт формировался на протяжении многих десятилетий русской дореволюционной жизни и нашёл своё предельное воплощение в событиях Первой Мировой войны. Само наличие такого опыта разрушает иллюзии о некой совершенной дореволюционной России. Реальная русская дореволюционная жизнь – это процесс непрерывного насилия социальных верхов над социальными низами. В феврале 1917 года те же верхи сделали всё, чтобы возникшие нарывы лопнули, и травматические содержания заявили о себе «во весь голос».

В ситуации Гражданской войны травматизм общественного опыта лишь увеличивался. Но что происходит с человеком в момент переживания глубинных психологических травм? – Актуализация элементов детского (архаического) опыта. Примерно то же самое произошло и с русским обществом (коллективным) субъектом.

Новый русский пантеизм, интерпретированный в терминах марксистской идеологии, – это психологический возврат к архаическим архетипам русской культуры. Эти архетипы имеют очевидное дохристианское происхождение. Отсюда – та глубинная и иррациональная ненависть марксизма к православию, присутствующая, в частности, и в романе Геннадия Гора.

Православие для русского пантеизма, облечённого в марксистские формы, – это то препятствие, которое необходимо преодолеть на пути возвращения к истокам.

Послереволюционные события не только сохранили травматический характер русского мироощущения, но и усилили его. Процессы коллективизации, индустриализации, события 1937-1938 годов, Великая Отечественная война и тяготы восстановления страны обладали очевидным травматическим содержанием, что усиливало глубинное стремление общества к архаическому типу мироощущения. В итоге возникла и регулярно воспроизводилась крайне противоречивая ситуация: чем хуже было обществу, тем устойчивее чувствовал себя «марксистский пантеизм» на русской почве. И наоборот. Когда ситуация в стране стабилизировалась и началось активное изживание травматических аспектов исторического опыта (по сути, это связано с временем правления Л. И. Брежнева), марксизм начал стремительно терять психологическую притягательность для большинства общества.

На первый взгляд, психологические нюансы, сопутствующие тому или иному образу мира, кажутся не столь существенными, как его непосредственное содержание. Но в действительности не обладает интеллектуальной привлекательностью, если не существует психологической предрасположенности для её восприятия. Психологическое предшествует рациональному.

Важнейшей особенностью архаического пантеизма является его антиперсонализм. Архаический пантеизм знаком лишь с коллективной личностью, но идея личности как индивидуальности ему неизвестна. Такие идеи в славянских культурах начинают утверждаться лишь благодаря христианству. Историки русского православия неоднократно подчёркивали, что если католицизм обращал главное внимание при разработке тринитарного догмата на единство Ипостасей, то православие стремилось подчеркнуть индивидуальность и уникальность каждой из них. Персонализм заложен в основах православного мироощущения.

Соответственно, «преодоление» православия советской (марксистской) идеологией предполагало, одновременно, и преодоление персонализма.

В связи с этим становится более понятным, по крайней мере, на психологическом уровне, обстоятельства и задачи репрессивных операций, ориентирующихся на подавление конкретных социальных групп и типов: «кулацкой операции», операции против священников, «латышской операции», «финской операции» и т. д. Во всех этих случаях главной виной личности становилась её принадлежность к определённой социальной группе. Логика антиперсонализма настаивала на том, что модель поведения субъекта формируется на уровне социальной группы, к которой он принадлежит. И если даже в период относительной социальной стабильности группа не оказывает всеобъемлющего влияния на поведение индивида, в критических ситуациях её роль станет определяющей. По сути, советская идеология по-своему осмысливает эффект травмы, заставляющий индивида искать поддержки в опоре на родовые структуры сознания. Но в данном случае, роль родовых структур выполняют структуры классовые.

Та же идеология тридцатых годов активно интегрирует в сферу понимания социальных процессов идею непрерывного конфликта, раскалывающего общество в полном соответствии с архаическими стандартами на «своих» и «чужих». Конфликт конституирует травматическую ситуацию, делает её постоянной. Соответственно, опора на архаический опыт также становится постоянным условием существования.

В итоге, в сфере идеационного пространства формировался относительно замкнутый круг: утвердившаяся в обществе идеология внедряла в общественное сознание идею непрерывной классовой борьбы как устойчивого фона социального существования. Но как только эта идея становилась нормативной, она опосредованно начинала работать на укрепление позиций идеологии, т. к. актуализировала архаические формы мироощущения. И чем сильнее идеология раскалывала общество и травмировала его, тем прочнее оказывались её собственные позиции в общественном сознании.

Пантеистичность советской идеологии и её антиправославный (антиперсоналистический) характер позволяют чётче очертить её изначальную социальную базу. Этой базой оказывались те социальные группы, где влияние персонализма было минимальным.

При этом роль христианского персонализма в русской культуре не стоит переоценивать и, тем более, идеализировать. Главным результатом его деятельности стало формирование представления о человеке как индивидуальной личности, обладающей индивидуальной ответственностью перед Богом и, соответственно, индивидуальными правами. Но в исторической перспективе этот процесс никогда не осуществлялся в полной мере. Он оказался сущностно незавершённым и едва ли у него есть шанс завершиться когда-либо в будущем. По сути, христианский персонализм живёт под знаком локальных достижений, оттеняющих глобальную неудачу проекта как такового. Христианская личность так и не стала в России подлинно массовым типом. Впрочем, она не стала таковой нигде в христианском мире. Эта неудача вполне объяснима с позиций самого христианского мировоззрения: греховный мир не может воспринять Откровение в полной мере.

События, произошедшие в России в начале XVIII века, ярко продемонстрировали неоднозначность и противоречивость положения христианства на русской земле. То, с какой лёгкостью русская элита переоделась в западные одежды, а Церковь превратилась в синод, подсказывает, что реальное положение православия было значительно более шатким, чем того хотелось бы сторонникам лозунга «Православие, самодержавие, народность».