Читая Кандинского

В современном мире наибольшую опасность представляет моральный кризис, превосходящий по своему значению все остальные, как энергетический и экологический, финансовый и имущественного неравенства, в основе которых лежат ценностные представления.

С. Капица.

Трудно я живу. Зажато. Скудно душой и телом. (Это нужно знать для вашего, читатель, введения-вживания в произведения так называемого абстрактного искусства, предполагая, что они вам ничего не говорят.) Скудость моя в том, что сам я всё, можно сказать, своё время провожу в пробах «разговорить» художественные произведения, которые, поскольку художественны, содержат в себе обязательно скрытый смысл: чтоб вы его открыли и тогда они особенно сильно на вас подействуют – вы ж САМИ открыли, если я удержался и в подсказке ограничился намёком. Чаще я не удерживаюсь, но вы получаете пример и возможность в другом случае проявить самостоятельность, уже зная как это сделать. Так исполняется специфическая функция идеологического (не прикладного) искусства, больше ничем не исполняемая: испытание сокровенного мироотношения человека.

Сокровенное мироотношение – материя серьёзная. Отсюда и трудность моей жизни. Поскольку я думаю, что мне удаётся произведения «разговорить», и поскольку я, опять же, думаю, что такого «разговора» не происходит в большинстве актов соприкосновения людей с художественными произведениями, я себя чувствую специфически пред людьми обязанным: надо спешить множить примеры возможности «разговора». Тем более спешить, что настала какая-то новая эра, что ли, в отношениях людей с искусством. – Протаскивается мысль, что искусство теперь стало по преимуществу развлечением (а не испытанием сокровенного), а если кто и пишет о нём серьёзно, то пишет так заумно, что обычные люди не читают. Так что я чувствую себя, красно говоря, ответственным за сохранение традиции серьёзного отношения к искусству. И всё гоню-гоню себя в шею со всё новыми и новыми толкованиями всё новых и новых произведений.

А этих новых в буквальном, временно`м смысле всё больше становится – абстрактных, в частности. И их выставляют таким образом, будто они не декоративно-прикладного рода, а вот этого, испытательно-сокровенного, если одним словом – идеологического. Соответственно: «О духовном в искусстве», - назывался доклад Кандинского 1911 года, манифестировавшего появление абстрактного, так называемого, искусства.

«…произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств».

Разве что «часто», а не всегда. Я намереваюсь доказать, что единственная ценность абстрактного-так-сказать-искусства – в его соответствии безмыслию и довольству от этого состояния души.

Ко мне, в Израиль, из России, потратив сотни долларов, приехала подруга. И мы решили съездить на Мёртвое море, окунуться в его ядовито-целебные воды, поплавать в пресном бассейне и вкусно пообедать в отеле «Лот». Тридцать шесть градусов жара. Нега – аж через край. Всё – для телесного блаженства. Всё – с избытком. Только остатки благоразумия выгоняют из моря, в котором невозможно плавать, невозможно утонуть, но можно, как сообщил гид, погибнуть. Знание об исключительности моря заставляет смириться с этим. И даже с немилосердно обжигающим песком пляжа (забыли прихватить тапки). А от обжигающего солнца есть куда спрятаться. Даже над пресным бассейном растянут навес, и вы плаваете в ярко-голубой воде в полутени. Только негров с опахалами не хватает, чтоб чувствовать себя султаном. Но мы не имеем таких притязаний. Наоборот, мысли, если и есть какие в этом раю, крутятся как-то невнятно вокруг того, что стыдно немного: ой, как не все могут себе позволить побыть день в обстановке, претендующей на райскую. И вот обеденное время, поднимаемся на второй этаж, в столовую. А на стене лестницы гигантское плетение из каких-то зелёных трубок трёхметровых трёхсантиметрового диаметра. И на этой дерюжке – муляжи двух бабочек по полметра размах крыльев у каждой. (Они создают отличие произведения от стиля абстракционизма.) Но и не будь бабочек, этого образа бездумного порхания, эта зелёная гигантская дерюжка на стене взывала бы к апофеозу бездумия и довольства. А дальше – столовая… Шведский стол. Какое-то бесконечное число блюд, закусок, желе, тортов, соков. Просторно. Прохладно. Рай продолжается. Чуть опустошил набранную тарелку – подлетает обслуга и убирает пустую, набирай, мол, ещё, сколько хочешь, в новую. Но мы – воплощённое благоразумие. Спускаемся по той же лестнице – на других стенах, оказывается, тоже полуабстрактные картинки. Потому полу-, что можно узреть в иероглифоподобных силуэтах женские фигуры, невероятно изогнутые. «Женщины, потерявшие голову», - произношу. Ибо овал-голова всюду отделена от «туловища». Но зрительское чувство спит. Может, от сытного обеда. А может, в принципе. Абстрактное искусство и не должно волновать.

В пику Кандинскому: «оно мать наших чувств». Во множественном числе. Разные, то бишь, они бывают.

Ой ли?.. А не одно ли и то же всегда: то, которое сопровождает безмыслие?

«…каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено».

Не потому, что хочется придираться к каждой строчке Кандинского… Но ведь есть глубокая идея о, наоборот, в веках повторяющихся если и не стилях, то типах идеалов, ими выражаемых. Ну в самом деле. Всё ж – диалектично, то есть спиралевидно, а спираль же наглядно взывает к идее повторяемости.

«Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью».

Не знаю… Когда я увидел, - пусть это была копия, - Нику Самофракийскую, в Москве, в музее имени Пушкина, у меня, красно говоря, дух захватило от мощи этих мышц… крыльев, подъемлющих это существо, даже не зная, по поводу чего сейчас, вот, передо мной начнётся парение богини Победы, парение против ветра, что, вот, развевает тончайшее её одеяние. И – плевать, что нет у неё головы и рук. Зато эти «мышцы» крыльев!.. Ну совершенно заразительно. Будто я только что победил.

А ведь передо мной было произведение вполне прикладного искусства, призванное будить не катарсис, иначе называемый возвышением чувств, а просто заражать чувством торжества от победы. То прикладное искусство, против которого последнее время я (а, смотрю, и Кандинский в своё время) взялся выставлять идеологическое искусство, искусство выражения самому себе недоосознаваемого идеала, то есть высшее по духовности искусство.

Да. Безмыслие абстрактной-так-сказать-живописи и соответствующее ему малочувствие, соотнесённое с попыткой НЕ «применить греческие принципы в пластическом искусстве», принципы заражения чувством в пику возвышению его над осознаваемыми противочувствиями отдаёт-таки не «бездушным на все времена». Но всё-таки – мало-душным. Нет разве? Или довольство комфортной жизнью, возведённое в степень – это что-то, а не мало-душие? Если теперь – так называемая эпоха потребления, то престижное потребление – это, может, очень хорошо? Эпохи что: несоотносимы друг с другом? Соотносить можно только по аналогии? В 1910 году начинался ХХ век, называвшийся веком прогресса, а через век в России с реставрацией капитализма что: гламурный век настал? И потому не нужно искусство-испытание-сокровенного? А нужно абстрактное-так-сказать-искусство?

«Сходство внутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились».

«Сходство»,батюшки, да Кандинский же, выходит, мой единомышленник касательно повторяемости типов идеалов…

Ясно. Ему эта идея нужна для обоснования в веках повторяющейся тяги к сродству с «примитивами» (чего просто не случилось со мной: меня к сложности тянуло).

«Эти[примитивисты]чистые художники так же, как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне-существенное, причем сам собою произошел отказ от внешней случайности».

Случайность… Существенность…

Существенным же каждый своёчислит. И что: Кандинский посмеет своёсловами выразить? – Будет странно для художника кисти…

«…душа, лишь недавно пробудившаяся от долгого периода материализма».

В поте лица трудиться не нужно ему, идеалисту… Почему? Ну я – на пособии по старости в здорово богатой стране живу. Потрудился в своё время. А Кандинский? Из буржуев?

«…родился в обеспеченной культурной семье коммерсанта в 1866 году в Москве».

Ясно. Известной душевной чуткости и социальной совестливости, гнавшей иных дворян и купцов в ряды революционеров в России, этом слабом звене капитализма, в стране с кричащими противоречиями «материализма», у Кандинского не было. – Что ж, начинаем, по-моему, приближаться к подтверждению замеченного мною малочувствия абстракционизма. Оно:

«…таит в себе зародыш отчаяния <…>[как]следствие неверия, бессмысленности и бесцельности. Еще не совсем [же]миновал кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни вселенной злую бесцельную игру».

То есть, Кандинский не так прост?

Недавний кошмар материализма «отличает нашу душу от души художников "примитивов"». (Папа не по наследству обеспеченность получил? Сыну рассказал что-то о бедности?..)

То есть у Кандинского – порыв? – От чего? – «…страх, радость, печаль и т.п. [есть] Более элементарные чувства». То есть, если Марксу, рвавшемуся к равенству, ничто человеческое было не чуждо (то есть, у него было приятие всего человеческого), то Кандинский куда-то нек равенству тянется. – Куда? – Это «более тонкие, пока еще безымянные чувства». – Аристократ.

А не в том ли дело, что как художник, Кандинский просто не способен выражать своё сокровенное «в лоб»? И это, как и всегда, критику, мне, например, придётся сделать. Причём, здорово игнорируя в-лоб-слова Кандинского (я ж не признаю возможным «в лоб» выражения подсознательного). А? – Вот это будет номер!..

«…тонкие эмоции, которые не поддаются выражению в наших словах».

Так. И это только 1/10 текста. Который, правда, не весь – слова. Есть какие-то иллюстрации.

О прошлом, из-теперь-допримитивном, в искусстве мы пропустим (там мы и без Кандинского понимаем, что к чему). Пусть даже он клеймит примитивное отношение многих людей к из-теперь-допримитивному искусству, с чем можно б и согласиться.

«…они уходят[из музеев], оставаясь столь же бедными или столь же богатыми, и тотчас же погружаются в свои интересы, ничего общего не имеющие с искусством. Зачем они были там?».

Беда только, что Кандинский, похоже, подзабыл про печку, от которой он плясать пообещал, - о примитивном.

Так кончается Введение.

Теперь – следующий раздел – «Движение».

Предчувствие алогичности автора подтвердилось. В пример у Кандинского берётся Бетховен, его новаторство и непонимание этого новаторства крупными музыкантами-современниками. {Не подразумевает же Кандинский, что Бетховен – примитивист? «Когда аббат Штадлер впервые услышал ее [Седьмую симфонию], он сказал соседу (во время биения ноты "е" [ми малой октавы]в захватывающем моменте в начале первой части): "Все везде это "е"! Этому бесталанному парню ничего не приходит в голову!"» 5, по-моему, раз подряд идёт эта нота. Ну и что?! Захватывающий же момент! Сам же Штадлер признаёт. Про новаторство этой симфонии другие и много позже пишут как об открытии для симфонии: «народно-национальных черт». Ну пусть народное – это простое. Но.} Но не занимается ли Кандинский всё же передёргиванием? Это 1812 год. Народы не приемлют наполеоновского навязывания блага силой. Бетховен выражает грандиозности «периода материализма», столь порицаемого самим Кандинским в качестве периода, вызывающего «Более элементарные чувства»: «радость, печаль и т.п.». И вдруг поворот на 180º…«стоял на вершине Бетховен».

Ну да, сначала не понимают специалисты-ретрограды новатора. Он – точка на вверх повёрнутой самым острым углом вершине треугольника. Со временем та точка-вершина погружается вниз, и другой новатор оказывается непонятым, а первый уже окружён понимающей массой, всё уширяющимся слоем, становящимся максимальным на основании так нарисованного треугольника. Но тот ли это случай, чтоб служить аналогией с абстракционизмом?

И другое. Низ ли духовной жизни, как это пишет Кандинский, достигается с переходом от вершины треугольника к основанию? Традиционализм разве отражает низы духа? Опять же – передёрг. «Сенкевич в одном из своих романов сравнивает духовную жизнь с плаванием: кто не работает неустанно и не борется все время с погружением, неизбежно погибает».

Если речь о самоповторении автора, то да. Вряд ли то подсознательное, что мучило его и заставляло самовыражаться (выражать это подсознательное противоречиями деталей), не становилось всё более и более осознаваемым со временем после первого самовыражения. И – да: пропадает же надобность в противоречиях, раз осознанность растёт. То есть растёт доза выраженного «в лоб». И художник гибнет. Становится иллюстратором заранее известной идеи. Это ли «ядовитый хлеб»? Я сомневаюсь.

У меня – чёткость, а у Кандинского – смазанность. Я не жду хорошего от такой нечёткости его мысли. Разве что она – способ выразить своё подсознание, разродившееся было абстракционизмом в 1910 году.

Но пока нет ответа на вопрос, что ж абстракционизм выражает, если не считать верной мою догадку о малочувствии, описанную выше. А находимся мы на 1/8 текста статьи.

Кандинский то, что я назвал иллюстраторством, называет застоем. И меткой застоя ему служит идеал технического прогресса, ублажения тела. Я же сомневаюсь. Раннее Возрождение имело такой идеал. Чем Раннее Возрождение плохо? Вполне себе прогрессом считалось относительно предшествовавшей ему готики. А такая техническая новинка живописи того времени, как прямая перспектива, очень даже хорошо послужила отказу от чрезмерной религиозности (некого коллективизма-в-Боге) и выражению идеала индивидуализма. И эта, вполне себе такая духовная жизнь отражалась в таком искусстве, двинувшемся к натурализму, выражавшему индивидуализм. Другое дело, что тот могучий толчок к натурализму за шесть веков стал в одной из струй истории искусства выдыхаться к началу ХХ века. Но Кандинский же далёк от такой чёткости в истории духа.

Впрочем, тут-то он и исправляется.

В действующие лица истории входят всё новые и новые субъекты – массы. Массовыми стали армии. Массовым – производство. Сначала – оружия и боеприпасов. Потом – предметов ширпотреба (началось массовое потребление). Средний класс, наконец, что-то от комфорта и политического веса заполучил. И это – прогресс (прогресс же, казалось, был неограничен). Но… он чреват: дурной бесконечностью повторения в чём-то одного и того же, одного и того же. Так что новой потенциальной аристократии (из среднего класса), захотелось стать действительною аристократией и отличаться от серых масс, радующихся бесконечному прогрессу, а по сути – повторению.

«Постепенно духовная ночь[мещанства, масс, бесконечного повторения, в общем, одного и того же, суеты]спускается все глубже и глубже. Все серее и серее становится вокруг… [и бунтари]часто предпочитают этому постепенному закату внезапное насильственное падение к черному».

Так негативно к падению и к чёрному относится Кандинский, но не ницшеанцы (разной степени осознанности своего ницшеанства).

Со смертью ницшеанцы на ты. Её не боятся и ценят её как грань, близость к которой обеспечивает остроту переживаний, недоступную мещанам. Род всесильности, вседозволенности. Равенство Богу, только без Его моральной составляющей. Демонизм. Пусть даже и пассивный (буддизмоподобный), почти не ницшеанство ещё. И вот всякой степени демонизм есть попадание как бы в мир иной, метафизический, без причинности и времени – в Вечность. Особенно, если это переживание обеспечено художественным творчеством и надеждой на вечную жизнь художественных произведений. Конечно же – не натуралистичных (натурализм, реализм теперь, мол, – пошлость, которая – для масс: «предметы остаются неизменно теми же самыми», - что есть скучно). Даже «"импрессионистская" живопись» взята Кандинским в отстраняющие кавычки, ибо и она уже – застой, так как содержит уже «известную интерпретацию» суеты.

А впрочем, не исключено, что я неверно понял «падение к черному» Кандинского. Не исключено, что он вполне по-ницшеански как бы боготворит (демонотворит) это «падение к черному».

Ведь он же, отчаиваясь из-за вездесущей массовости-серости, бунтует не только против натурализма изображения, против «"Что"», но и против впадания в «известную интерпретацию», то есть в «"Как"», начавшееся с импрессионизма.

«Остается только вопрос, "как" этот предмет передается художником. Этот вопрос становится "Credo" (Символом веры). Искусство обездушено.

Искусство продолжает идти по пути этого "Как". Оно специализируется, становится понятным только самим художникам, которые начинают жаловаться на равнодушие зрителя к их произведениям. Обычно художнику в такие времена незачем много говорить и его замечают уже при наличии незначительного "иначе". За это "иначе" известная кучка меценатов и знатоков искусства выделяют его (что затем, при случае, приносит большие материальные блага!), поэтому большая масса внешне одаренных ловких людей набрасывается на искусство, которым, невидимому[по-видимому (?) или безвестному (?)], так просто овладеть. В каждом "художественном центре" живут тысячи и тысячи таких художников, большинство которых ищут только новой манеры. Они без воодушевления, с холодным сердцем, спящей душой создают миллионы произведений искусства».

Опять плебейская, - плебеями не переживаемая как дурная, - дурная бесконечность. Массовость проникла и сюда, и это плохо. И чтоб вырваться и из этого плохого нужно «падение к черному» абстракционизма.

И именно потому, что впереди есть выход (абстракционизм), у Кандинского появляется сравнение (себя, понимай) с Моисеем. И это «падение к черному» абстракционизма оказывается движением «вперед и ввысь». – Движением, как и названа первая глава.

Так если именно это есть верное понимание слов Кандинского про «падение к черному», то следует кое-что уточнить.

Это "Как" уловких людей Кандинского – есть чистый формализм, совсем негативное явление. Бездуховное. Которое по диалектике развития чего угодно выводит к своей противоположности, к духовному – в абстракционизм неловких людей (и суть духовности абстракционизма пока опять ускользнула от словесного определения Кандинским).

Между тем, как усталость Гогена от импрессионистской суеты мелких мазков чистого цвета и убегание этого художника от цивилизации путём широких пятен чистого же цвета нельзя назвать бездуховностью (см. тут).

Между тем, как художников-импрессионистов экономическую, так сказать, несчастность (самими импрессионистами преодолеваемую в, наоборот, хвале мига как такового), Ван Гогом уже не перенесённую и выраженную аж оживлением неживого, движением неподвижного путём коловращения мазков опять-таки чистого цвета – тоже нельзя назвать бездуховностью (см. тут).

Между тем, как и Сезанн улетал душой от этого мерзкого мира во что-то метафизическое, где пространство – не пространство: планы, передний и задний, не отделены; небо и земля одного тона; сами законы перспективы отвергаются, - всё это тоже не бездуховность, а идеал сверхчеловека, которому море по колено (см. тут).

То же и фовисты. Они рванулись вон из техногенной цивилизации – в традиционную, в Африку, Океанию или хотя бы просто за город. Уже не гогеновскими пятнами, а ещё размашистее. До примитивизма. И это тоже – не бездуховность (см. тут).

И так далее, и так далее. И всё-таки – редкие удачливые и справедливо прославленные, по сути – прославлены всё же за духовность. А не за её отсутствие. И, Кандинский, наверно, если прав, то относительно масс и масс других, не дошедших таки до духовности. И прав, если (понимай) от имени неназванных одухотворённых Гогена, Ван Гога, Сезанна и т. д. ополчился на "Как"-бездуховных своей собственной одухотворённостью, того же, отрешённого от действительности, ницшеанского, рода, что всё больше и больше проявлялось у великих постимпрессионистов, фовистов, кубистов и т.д. То есть, и Кандинский своим абстракционизмом выражал что-то проницшеанское. А Ницше ж был аморалист. – Вот и - «падение к черному» абстракционизма, ощущаемое как движение «вперед и ввысь».

Как факт, у Кандинского ж тоже "Как", тоже «известная интерпретация». Кандинский же тоже спасение от дурного "Как" видит в нём самом: «Уже в самом вопросе "Как" скрыто зерно исцеления. Если это "Как" в общем и целом и остается бесплодным, то в самом "иначе", которое мы и сегодня еще называем "индивидуальностью", все же имеется возможность видеть в предмете не одно только исключительно материальное, но также и нечто менее телесное, чем предмет реалистического периода, который пытались воспроизводить как таковой и "таким, как он есть", "без фантазирования"».

Выдыхающийся в натурализме (точнее, в фигуративности) индивидуализм получил новое дыхание с ницшеанством.

Другое дело, что все эти даже и одухотворённые "Как" стоят на порочном пути соответствия конкретного "Как" всё более явному ницшеанству. СООТВЕТСТВИЯ. То есть всё набирает и набирает силу некое, хоть и иносказание, но сказание «в лоб», выражение ницшеанского идеала. О чём (о «в лоб») Кандинский нисколько не заботится. Тогда как это иносказательное искусство становится околоискусством постольку, поскольку теряет противоречивость деталей, но, как и идеологическое искусство, продолжает претендовать на идеал, на особую одухотворённость.

Проверим это Моисеево открытие особой одухотворённости, описываемое, надеюсь, в следующий главе – «Поворот к духовному». Конкретизирует ли Кандинский тут одухотворённость в качестве ницшеанства? (Не должен, если художник. Художнику не дано идеал вполне осознавать.)

Так.

Ура (ибо не осознаёт), вопреки моему выводу Кандинский называет эту одухотворённость не ницшеанством, а… «Экономически эти люди являются социалистами». Относя это, правда, к публике, идейно, мол, пока лишь готовой негативно и по недоразумению воспринимать абстракционизм как выражение анархии (анархия ж – отрицание власти, - капитализма, - самоуправление): «ненависть… они сегодня переносят на анархию, которая им неизвестна; им знакомо только ее название, и оно вызывает в них ужас».

Довольно тёмные массы – публика, потенциально (в будущем) понимающая абстракционизм. Не без градаций она. Чем выше в треугольнике, тем смятение от действительности у неё больше.

Их всех призвана, мол, тянуть к пониманию и абстракционизма и своих собственных устремлений бесстрашная художественная элита. (Переползания в ницшеанство Кандинский не замечает.)

«Когда потрясены религия, наука и нравственность (последняя сильной рукой Ницше) и внешние устои угрожают падением, человек обращает свой взор от внешнего внутрь самого себя».

Ницше, как и другие разрушители, просто рыхлит, мол, человеческую почву сеятелям-художникам-абстракционистам. Содержание одухотворённости которых по-прежнему не напечатано буквами. А мы прочли уже 1/5 текста.

«Литература, музыка и искусство являются первыми, наиболее восприимчивыми сферами, где этот поворот к духовному становится заметным в реальной форме.Эти сферы немедленно отражают мрачную картину современности, они предугадывают то Великое, которое, как крошечная точка [вершины треугольника], замечается немногими и для масс не существует».

Слов для Великого всё ещё нет.

Впрочем, вот: «исход нематериальным устремлениям жаждущей души». – Вполне себе радикальный ницшеанский метафизический мир, описанный мною выше.

Но до сознания нашего Данко-Кандинского это не доходит.

Ну молодец: настоящий художник.

В качестве иллюстрации из области литературы Кандинский берёт Метерлинка и Кубина, не замечая, что собственно продукция тех «пророков» и «ясновидцев» относится всё-таки не к будущему, а есть современный «упадок».

То есть, раз Кандинский так неточен в буквальном, понимать его всё-таки позитивно нужно так: каков идеал у Метерлинка и Кубина, таков и у его абстракционизма; идеал нецитируем; вот Кандинский и не цитирует, а внушает обиняками, как Метерлинк и Кубин: через «упадок»и неприемлемость его.

Но если эти двое (Метерлинк и Кубин) символисты, то символизм – всё же не есть абстракционизм. Так что верить словам Кандинского нечего. Он, будучи художником (молодец), не может-таки словами обозначить своё «Великое».

Ему у символистов важно нематериальное. Что оно у них объективировано, находится вне и в тумане, он не замечает. Как не замечает и коллективистскую, скажем так, устремлённость от плохой действительности к хорошей мечте людей, забыв, что«Экономически эти люди являются социалистами».

«Главным средством Метерлинка является пользование словом.

Слово есть внутреннее звучание. Это внутреннее звучание частично, а может быть и главным образом, исходит от предмета, для которого слово служит названием. Когда, однако, самого предмета не видишь, а только слышишь его название, то в голове слышащего возникает абстрактное представление, дематериализованный предмет, который тотчас вызывает в "сердце" вибрацию. Так зеленое, желтое, красное дерево на лугу есть только материальный случай, случайно материализовавшаяся форма дерева, которую мы чувствуем в себе, когда слышим слово дерево».

(Так мы «слышим», например, что дерево с его неподвижностью на территории есть символ постоянства.)

Ну символисты действительно воспользовались открытиями романтизма, убегавшего от дурной действительности в мир собственной души, для чего пользовались не столько словами, сколько их аурами, вторыми смыслами, разрушая рацио, в том числе и синтаксис, рационально связывающий слова. Всё это действовало, так сказать, «в лоб» подсознательному и напрямую выражало освобождение от внешнего горя. Лирическое «я» в го`ре обретало умиротворение.

Это Жуковский. «Невыразимое (отрывок)». 1819. Стихотворение имеет подзаголовок «отрывок», а я процитировал позитивный его конец. Но так вырывать из романтического произведения можно. Можно и потому, что вообще в художественном произведении каждая капля его даёт представление о вкусе «моря», и потому, что воспеваемая романтиком внутренняя жизнь не имеет начала и конца, непрерывна, и потому смотреть можно и её отрывок.

А вот привлекаемый Кандинским пример из Метерлинка - Serres Chaudes (1889). Я подозреваю, что в русском переводе (символиста Брюсова) – это «Душа теплицы». 1900.

Тут умиротворения не чувствуется. Теплица рифмуется с темницей… И лирическое я ждёт. Впрочем, отвлекаться особо не станем. Важно уловить разницу между романтиком и символистом. Первый в миноре удовлетворён, второй нет. Вне теплицы второго тянет. Символист устремлён в будущее и даже в сверхбудущее. Это какая-то замена религии спасения (и потому – коллективизм: в православии, - для Брюсова, - немыслимо спасение персональное, а мыслимо только спасение всех).

Символизм, конечно, тоже некий радикализм, как и метафизический антибожеский мир ницшеанца. Потому Кандинский и применяет описание символизма для своих нужд.

А что ему остаётся делать? Он не мыслитель, а художник – выражается противоречиями даже и в словесном – вот этом – произведении. Сам признаёт отличие символиста Метерлинка от романтика Эдгара По. Однако и всё «внутреннее» поминает, говоря о Метерлинке (когда, видим, тот в распахнутые «врата» мечтою летит).

Ничтоже сумняшеся Кандинский это стремление именует абстрактным, и от него теперь собирается танцевать, забыв про примитив.

На других отправных примерах (Вагнере, Дебюсси, Шёнберге) я останавливаться не буду – я в музыке слаб. Надеюсь, для выявления заблуждения Кандинского хватит и поэтического примера.

А Кандинский переходит к примерам из живописи: Россети, Бёклин, Сегантини, - «чтобы охарактеризовать искания в нематериальных областях». Все три – символисты в разной степени эволюции этого стиля. За то, что они «являются искателями внутреннего содержания во внешних [всё-таки]формах», сам Кандинский на них не останавливается подробно.

И я оказался прав, предполагая, что он высоко ценит кое-кого из напирающих на "Как", хотя бы – Сезанна и Матисса. Но. Он делает это, совершенно переворачивая художественный смысл их произведений. Вместо сезанновского сверхчеловеческого «море по колено» он ценит доведение «"nature-morte" до той высоты, где внешне-"мертвые" вещи становятся внутренне живыми». Вместо матиссовского умиротворения первичным он ценит умение «передать "божественное"».

Ну иного, наверно, и нечего было ждать от художника, не мыслителя.

Но попробую вжиться всё-таки в его понимание Сезанна.

«Он умел из чайной чашки создать одушевленное существо или, вернее сказать, увидеть существо этой чашки… Он дает …красочное выражение, которое является внутренней живописной нотой, и отливает …в форму, поднимающуюся до абстрактно-звучащих, излучающих гармонию, часто математических формул. Изображается не человек, не яблоко, не дерево[не чашка]. Все это используется Сезанном для создания внутренне живописно звучащей вещи, называемой картиной».

Итак, существо чашки – не чашка. (Ну чем не словесный баламут, то есть художник?!.)

Беру ранний период творчества (как-то не нашлось в других периодах картины с чашкой, проникшей в название.)

Не знаю, как кто, а я не представляю, что такое, ярко-синее, наливают люди в чашки, чтоб пить. Какого угодно цвета пьют, но не ярко-синее. (Чашка ж – всё-таки приспособление для питья человеком.) С другой стороны, немыслимо, чтоб стеклянную чашку снаружи покрасили синей краской. Стекло гладкое и к нему не прилипнет никакая краска. А что она – стеклянная, видно по прозрачным ручке, верхнему ободку и донышку. Мыслимо, правда, к кобальтом (или чем там?) окрашенным стенкам чашки в горячем виде приделать неокрашенные ручку, ободок и донышко…

Вероятнее всего, в такую чашку чуть не до краёв налит чай и брошен лимон. Чай с лимоном – обычное сочетание. Что-то отдалённо жёлтое и круглое потому и плавает на поверхности содержимого там, вверху, где чашка не окрашена, и её стекло нормально просвечивает, а внизу жёлтый чай просвечивает. А синее – это ненормальность. Чёрт знает что. Но ненормальность это – для обычного человека. А для того, для кого море по колено, для которого самого Бога можно схватить за бороду…

Сезанн – художник. Мыслит, чувствует цветом, и подсознание, наверно, так же работает – цветом. Так если у него на картине справа – жёлтое (груша), то слева должен быть другой основной цвет – синий. Должен. По воле художника. Вопреки здравому смыслу. И даже тем паче, если вопреки, раз самовыражается сверхчеловек.

Слова Кандинского: «Все это используется Сезанном для создания …вещи, называемой картиной», - прекрасно сходятся с моим вживанием в эту картину Сезанна, воспротивившимся почувствовать, что «из чайной чашки [создано] одушевленное существо» или «существо этой чашки».

Чашки как раз обычно не синими бывают, и не потому ли Сезанн, наоборот, аж настаивает и слово «синяя» аж в название вставляет.

…«существо этой чашки»…

Буквально верить Кандинскому нельзя: он – художник.

То же с точностью применимо и для слов его о Матиссе.

И тот, и другой – ницшеанцы, а этого не осознают, и язык их мелет о себе, что попало: «См. его [Матисса]статью в "Kunst und Kunstler", 1909 г., выпуск VIII» про своё «"божественное"», - что Кандинский и процитировал.

Чего-то того же можно ожидать и о Пикассо: «Матисс - краска, Пикассо - форма, - два великих указателя на великую цель».

«Великое», подозреваю, есть ницшеанство, а говорится – вокруг да около, но не это слово. И, повторяю, это очень хорошо, потому что характеризует честность художника, в принципе призванного, но не способного выражать своё подсознательное адекватными словами, как к этому призван критик и как критик способен это сделать. (Часто к великому неудовольствию художника, а зачастую – и зрителя.)

Читаем IV часть. Название – «Пирамида». Мы прочли что-то около четверти текста.

«Итак, постепенно у различных видов искусства зарождается стремление наилучшим образом выразить то, что каждое из них имеет сказать, и притом средствами, всецело ему присущими».

Кандинский не заметил, что, например, Сезанн достиг выражения сверхчеловеческого с помощью противоречия функционально-человеческому: нет тёмно-синих напитков (на профессиональных «слепых» дегустациях[таки]используют тюльпановидные бокалы темно-синего цвета[но]во избежание психологического влияния цвета http://wilka.ru/znai/f14.php), чего не при дегустациях, наоборот, избегать как раз не надо Кандинский (если и он имел в виду эту картину) не заметил. Поэтому я ожидаю развития вредной тенденции к упомянутому выше иносказанию, к околоискусству, если оно претендует на ранг «испытание сокровенного».

«Во всем сказанном заложены зародыши стремления к нереалистическому, к абстрактному и к внутренней природе».

Заблуждение. Во всём этом – стремление к нецитируемому, то есть, к художественному смыслу, создаваемому сложным путём: противоречиями деталей – создать противочувствия, а сшибкой их – третье, возвышение чувств (катарсис), во многом неосознаваемый (осознавание – словами – приходит только в последействии идеологического искусства, не у всех, профессионально – у критиков).

Подсознательно это чувствует и Кандинский, введя тут же слова: «Сознательно или бессознательно». Но сознательно он имеет перед собою «свой внутренний мир». Им, да, преимущественно занята музыка. К ней он и переходит. А от неё – к ритму в живописи, конструктивности, повторяемости красочного тона, к элементу как бы движения цвета в пространстве. Такова техническая, по крайней мере, цель живописца (то, что у поэта-романтика – ауры слов, нарушение синтаксиса и т.д.). Итогом будет «подлинное монументальное искусство» и дело «созидания духовной пирамиды, которая дорастет до небес».

Голословно.

И раздел кончается.

Я надеюсь, что так бесплодно будет до самого конца, и прав буду я, со своим или малочувствием, или ницшеанством абстракционизма.

V. Движение цвета.

Два результата от скольжения глаза по красочному холсту. 1) физические, поверхностные, не оставляющие впечатления. И всё-таки: «Глаз больше и сильнее привлекается светлыми красками, а еще сильнее и больше более светлыми и теплыми тонами: киноварь притягивает и манит нас, как огонь, на который человек всегда готов жадно смотреть. От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы». 2) «психическое воздействие цвета». «…красный… действует возбуждающим образом», «может усилиться до болезненной мучительной степени, может быть, также и вследствие его сходства с текущей кровью». «…темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак… хочется погладить». «…зеленый кобальт, зелено-синяя окись… всегда кажутся жесткими».

Недостаточно. Что признаёт и Кандинский. Но всё же уважительно называет «принципом внутренней необходимости».

VI. Язык форм и красок.

«Только форма может существовать… как изображение… цвет не может». Но «Красный цвет, который мы не видим… имеет чисто внутреннее физическое звучание». – Это заявление какое-то холостое. Кандинский чувствует и юлит: «…я называю такое духовное видение неточным. Но оно в то же время и точно, так как остается только внутреннее звучание без случайных, ведущих к деталям, склонностей к теплому или холодному и т.д. Это внутреннее звучание похоже на звук трубы или инструмента, который мы представляем себе при слове "труба" и пр., причем подробности отсутствуют».

Ну… дуракам полработы не показывают…

Когда это хотят изобразить, приходится выбрать тёплый или холодный оттенок и ограничить, т.е. «заметным становится объективный призвук». – Ладно.

«Сама форма… имеет свое внутреннее звучание». Своё – у треугольника, квадрата и т.д. Причём имеет значение расположение. – Сомнительно, по-моему. Скорее всего, учитывая бедность предыдущего раздела, это – самообман, ибо мало объективного. Соединение малообъективного тоже мало что даёт: «краска в остроконечной форме усиливается в своих свойствах (напр., желтый цвет в треугольнике). Цвета, склонные к углублению, усиливают свое воздействие при круглых формах (напр., синий цвет в круге)». – Муть. Тем более, будто есть разница между усилением и углублением…

Однако Кандинский всё это очень ценит:

«…сокровищем, из которого художник заимствует отдельные элементы своих произведений».

В вербальных языках что-то такое таки бывает. Называется пиджином. Применяется для того, что я выше назвал малочувствием и маломыслием. – И я смеюсь…

Если антинародным правительствам нужно оболванивать своих граждан, то абстракционизм очень даже нужен. (Интересно, для чего улицы Натании, где я живу, наводнены абстракционистскими произведениями. Ведь наоборот, вроде… Есть такая поговорка тут, что в Америке умные правят дураками, а в Израиле наоборот, дураки – умными.)

Причём Кандинский же согласен: «…значит лишить себя многих возможностей, значит исключить чисто человеческое и сделать бедными свои средства выражения».

Или опять ему не верить? Он же противоречиями пишет.

Так.

Пока, вижу, его трезвость выливается в осложнение – композицию. Композицию целого и композицию частности.

А ещё более пока он подводит итог:

«В искусстве, таким образом, постепенно все больше выступает на передний план элемент абстрактного, который еще вчера робко и еле заметно скрывался за чисто материалистическими стремлениями».

И обманывает себя и нас, ибо на самом деле просто большая синусоида натурализма (выражавшего индивидуализм Нового времени в пику Средневековью), сменяется в Новейшее время большой синусоидой «измов», в общем выражающих опять индивидуализм в пику современному ему движению к коммунизму. Тягу же к коммунизму его, коммунизма, антагонисты-индивидуалисты называют в наши дни эстетической отсталостью, называют тем охотнее, чем более натурализмоподобно (здесь, у Кандинского, – применяется слово «органическое») изъясняются художники-коллективисты.

Но сам Кандинский не категоричен, и… возвращается к забытой теме композиции:

«Ромбовидная композиция строится, например, из нескольких человеческих фигур. Мы проверяем ее своим чувством и задаем себе вопрос: безусловно ли необходимы для композиции человеческие фигуры или же мы могли бы заменить их другими органическими формами, причем так, чтобы основное внутреннее звучание композиции не страдало от этого?».

Ну… Про равнобедренный треугольник я что-то где-то слышал в связи с уравновешенностью. А ромб?.. – Чего стоит эта сдержанная фраза, если выше не было рассказано, что значит ромб? – Она, фраза, может только служить призывом темнить. Например, для продюсеров, занимающихся продажами работ художников, тех, «внешне одаренных ловких людей».

Понимал ли это Кандинский?

Не знаю. По крайнеё мере перед трудностью вопроса он явно пасует, ибо всё больше его заносит в общие рассуждения или тавтологию:

«…где телесное более или менее излишне, можно также более или менее пренебречь этим телесным…».

А ведь манифест написал. И как им руководствоваться?

«..единственным судьей, руководителем и мерилом должно быть чувство».

Не приводя азбуки (или словаря) чувств, нечего было и манифест писать.

И вот – общий итог: чем абстрактнее, «тем свободнее» художник, и тем «большее знание абстрактного языка» приобретает зритель.

Ну как с пиджином. Про признаваемое малочувствие Кандинский забыл. Даже наоборот пишет: «означало бы уменьшить арсенал наших средств выражения» лишение себя малочувствия абстракционизма.

И на этом экскурс в композицию целого закончен, так и не начавшись. И надо признать, что перспектива читать такое же о композиции частности – удручает.

(Обманом оказалось: никакой конкретики. Впечатление, что он забыл, что пишет для людей, которым в новинку его обобщения. А возможно, он и не рассчитывал на понимание масс. Мыслимо подумать, что кто-то, кого тянет заумь, настолько заинтересован, что сам догадается. Вербальный пример – ребёнок. Он так заинтересован научиться говорить, что сам достраивает порядок в языке, который ему от родителей достаётся совершенно беспорядочным и недостаточным образом. Вот один пример даваемой Кандинским недостаточности: «комбинирование отграничений одной формы от другой (отграничений более сильных, менее сильных)». Гадай-гадай, кумушка, что такое сильное отграничение, что – слабое отграничение.)

Как он действует, чтоб обеспечить художественность, Кандинскому не дано знать (через 14 лет будет открыто и более чем через полвека - опубликовано), поэтому он апеллирует к «мистическим причинам». А мог бы и просто на стихийность сослаться. Но ладно. Я б только не согласился, что чем произведение старше, тем его действенность сильнее.

«Египетская пластика сегодня волнует нас несомненно сильнее, чем могла волновать своих современников».

По-моему ж, противоречия деталей историчны. Чтоб ощутить историчность, надо б сколько-то историю знать. А это не просто. Впрочем, в начале статьи Кандинский ничтоже сумняшеся говорил обратное: «объясняется возникновение нашей симпатии» сходством «внутренних стремлений». По-моему – повторяемостью типов идеалов в веках. – Ну что поделаешь: художник. Или он – о каких-то общечеловеческих азах? Или слушать его нужно вполуха?

Но Кандинский настаивает:

«Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в выделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени».

Меня, с идеей художественности как противоречивости деталей друг другу, это заявление очень прельщает. Но истина в том, что Кандинский слово «вечно» применяет под влиянием своего полуосознаваемого ницшеанства, идеализирующего вечность, что и подобает идеалу сверхчеловека. А фактически он, чувствуется, был пленён египетской пластикой.

Что такое египетское искусство? – Это воплощённое МЫ.

«Древнеегипетская круглая скульптура характеризуется бесстрастием и известной стандартизацией, чем резко отличается от античной скульптуры Греции, а затем и Рима. Древнеегипетский скульптор стремился убрать из своего произведения всякие эмоции. В скульптурных портретах не встретишь ни одного улыбающегося или гневного лица, так же немыслимы для скульптора динамичные позы (вспомним "Дискобола" Мирона) - для него недопустимо все то, что через мгновение может измениться. Его внимание привлекает лишь неизменное, не связанное с сиюминутными обстоятельствами. Это относится и к позам. Портретируемый сидит в некоторой стандартной позе либо передан идущим, но не шагает, а шествует, глядя прямо перед собой, и создается впечатление, что это шествие будет длиться вечно. Древнеегипетский скульптор передает неизменную сущность портретируемого, не замутненную постоянно меняющимися в жизни настроениями или позами» (Раушенбах. Живопись и рельеф Древнего Египта.).

Предполагаю, что Кандинский то ли видел фотографии и рисунки, то ли как-то узнал словесное содержание прогремевшей, вышедшей в 1910 году на английском языке (которого Кандинский, вроде, не знал) книги Артура Вейгалла «Жизнь и времена Эхнатона», где опровергалось такое огульное мнение о египетской пластике.

Эхнатон был религиозным реформатором. Вполне в духе Маркса, что монотеизм является результатом централизации власти в империи (а Египет незадолго до этого фараона как раз и стал империей, сделав завоевания в Передней Азии и Нубии), Эхнатон, опираясь на незнатных служащих, отменил местные верования в своих богов и ввёл общего для всех подвластных народов бога Атона, олицетворяющего солнечный диск. Солнце всегда перед лицом каждого человека, где б он ни жил, к какому роду-племени ни принадлежал. И верить в него полагалось лично, как в справедливого бога, бога для тебя лично, в противовес прежним богам, опекавшим род, обогащавшим, в итоге, местное жречество и знать. Поэтому, хоть монотеизм предполагал стандартизацию, вначале он вдохновлялся идеей личности. Она проникла и в искусство.

Предполагаю, что в книге Вейгалла было написано то, что он писал впоследствии:

«…в воспроизведении человеческих фигур новое искусство отличается значительно большим разнообразием и свободой поз. Никогда раньше мастерам не удавалось так изящно и точно передать пластику идущего или сидящего человека.

Скульптурные памятники этого периода столь совершенны, что могут свободно соперничать с лучшими образцами греческого искусства. Барельефы выполнены с таким изяществом и естественностью, что поневоле вызывают восхищение <…>

Изображения молодого фараона, которые можно увидеть в росписях гробницы Хоремхеба и на плите из карьера, выполнены в соответствии с канонами, полностью отличными от тех, что существовали до вступления Эхнатона на трон.

Если говорить об изображении фигуры человека, прежде всего фараона, можно отметить три особенности, характерные для нового стиля. Прежде всего, отметим слегка вытянутую форму черепа, длинную и тонкую шею, заостренный подбородок при изображении в профиль, кожа на скулах и под подбородком натянута, так что кажется, будто голова чуть запрокинута вверх.

Во-вторых, живот выпячен вперед, из-за чего вся фигура кажется несколько неуклюжей. Наконец, бедра и икры кажутся слишком большими, хотя сама нога ниже, колено нормальной, естественной величины. Подобные анатомические несоответствия в меньшей степени заметны в пропорциях остальных частей тела, образ которых, видимо, родился в сознании юноши-фараона или одного из его эксцентричных придворных.

[Я б ещё отметил тонкую улыбку.]

Царю исполнилось семнадцать, но он оказался необычайно зрелым для своего возраста. Вероятно, он воспротивился тому, чтобы его изображали в традиционной манере, и велел своим мастерам запечатлеть его таким, каков он есть на самом деле. Поэтому удлиненный череп, острый подбородок и даже отвисший живот могли появиться на рисунках и статуях в ответ на это требование» (http://lib.rus.ec/b/293700/read).

То есть перед нами живое противоречие Я/МЫ: приём (новый) и минус-приём (ещё помнящийся прежний, стандартный канон изображения человека и фараона в том числе). Противоречие рождало противочувствия, а те – катарсис: восхищение личным богом. Происходило испытание МЫ, ставшего при новой религии сокровенным. И во всё это немыслимо вжиться, не вникнув, вопреки Кандинскому, в историю Египта, его религии и его искусства. Но Кандинский-то, зная египетскую пластику, Раушенбахом общо описанную (см. выше), пришёл, предполагаю, в восторг от неожиданной похожести на греческую эхнатоновской скульптуры. Восторг для него – момент мистический. Вот он и возвёл его в абсолют, что очень ладило с его сокровенным – ницшеанством.

На самом деле Кандинский таким отношением выражал и себя, экстремиста, и дух времени, времени радикализма. Но осознать это ему было не дано. И он пишет наоборот:

«Стиль личности и времени <…> имеют субъективный характер. Вся эпоха хочет отразить себя, художественно выразить свою жизнь. Также и художник хочет выразить себя и избирает только формы, душевно родственные ему. Постепенно, однако, образуется стиль эпохи, т.е. в некотором роде внешняя субъективная форма. По сравнению с этим, чисто и вечно художественное является объективным элементом, который становится понятным с помощью субъективного».

Художественный беспорядок в его мозгу продолжается, и это хорошо: он честен в своём ницшеанстве, которое не может выразить словами прямо (опять проскользнувшее «вечно» - голос его подсознания).

Впрочем, вся эта проблематика – есть отвлечение от темы: композиции частности.

Но Кандинский настаивает на отвлечении. Он замечает диалектику в развитии искусства: «…желание самовыражения объективного». Это он называет специальным термином: «внутренней необходимостью». «…сегодня она нуждается в одной общей [по-видимому, общей для эпохи]форме субъективного, а завтра – в другой».

«Сегодня признанная форма является, например, достижением вчерашней внутренней необходимости, оставшейся некоторым образом, на внешней ступени освобождения, свободы».

Фраза тёмная. Зато в ней прорезалась ещё одна ницшеанская ценность – свобода. Ницшеанство ж – бунтарское.

«Эта сегодняшняя свобода закреплена была путем борьбы и многим, как всегда, кажется "последним словом". Канон этой ограниченной свободы гласит: художник может пользоваться для своего выражения всякой формой до тех пор, пока он стоит на почве форм, заимствованных от природы. Однако, как и все предшествующее, это требование носит лишь временный характер. Оно является сегодняшним внешним выражением, т.е. сегодняшней внешней необходимостью. С точки зрения внутренней необходимости не следует устанавливать подобных ограничений».

Это уже совсем перекликается со вседозволенностью, второй ступенью достижения ранга сверхчеловека – под названием лев (первая ступень – верблюд, взваливание на себя самого тяжёлого; третья – ребёнок, забвение прошлого и жизнь наново).

«Итак, наконец, выяснилось <…> что искание личного, искание стиля (и между прочим, и национального элемента) не только - при всем желании - недостижимо, но и не имеет того большого значения, которое сегодня этому приписывают»/

Даёшь, в общем, безличное и вненациональное… Замечательный лозунг для нынешней американской глобализации. А кто против – плохие парни. Прикрывается же – очень прилично звучащим уже знакомым словосочетанием: «внутренне необходимы». Свято, мол, всё (свобода), но абстракционизм святее всех. (Явный двойной стандарт.)

Принцип Кандинского, наверно, такой: если долбить в одну и ту же точку, то можно и пробить упрямых. А говорить по делу, по теме – подождёт. Сначала надо превратить читателя в своего. Чтоб потом он принял всё, что мне, Кандинскому, угодно.

Так что – не до конкретики композиции частности. Более того: «В искусстве теория никогда не предшествует практике, а наоборот».

Зачем тогда было писать манифест? – Но нам не привыкать к художническим противоречиям.

Софистическая ловкость этого художника необыкновенная. Наверно, она необходима при тайных угрызениях совести. И вот отказ в манифесте от теории он объясняет вполне приемлемо: душа произведения не может быть создана, «если чувство не вдохнуло… внезапно». – Впрочем, это повторение апелляции к «мистическим причинам». А ещё впрочем, страховка от критики, если он всё же изложит конкретику о композиции частности.

И вот – конкретика.

Таблица контрастов.

Однако всего не перепишешь.

В середине перечня есть ссылка, относящаяся, мне кажется, ко всему перечню, хоть она и не расположена в конце его:

«Все эти утверждения являются результатами эмпирически-душевных ощущений и не основаны на позитивной науке».

Так какой смысл было всё это писать? Разве что, чтоб просто заявить о себе. Сверхчеловек же ты когда? – Только тогда, когда вокруг тебя есть обыкновенные человечки, знающие про твоё сверх-, отличающие тебя от всех.

Есть, правда, такое общечеловеческое явление, как синестезия: звук – окрашен, цвет - имеет вкус, - и его используют при градуировании и замерах отношения к понятиям, если они соотнесены с другими понятиями, расположенными между антонимами типа светлый – тёмный и т.д. Но при этом с испытуемым предварительно договариваются об измерении. А идеологическое искусство ж – для всех. И непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного исключает же предварительный договор.

Остаётся только малочувствие или ницшеанство в качестве оправдания такого воинствующего субъективизма.

И - я прекращаю дальнейшее конспектирование Кандинского об оттенках, как о бесконечном усложнении картины композицией частностей. Замечу только невольный промельк в тексте Кандинского ещё одного элемента ницшеанства – «антилогики».

Жаль ещё, что мелькнуло у него совершенно верное замечание о «принципе контраста, этого во все времена величайшего принципа в искусстве». Но под него он пишет о контрастах, например, цвета, не охватываемых приводимой выше таблицей: красного/синего. И – никакого психоэмоционального объяснения, которое он дал-таки для движений тона. То же – и с другими контрастами, непостижимыми без объяснений. Вот, пример наобум: «ограничение текущего красочного пятна гранью рисунка». – Что значит «текущего»: там есть плавное движение тонов? Это контраст: гранью ограниченная плавность? – Гадай-гадай…

К композиции ли частности относится перечень средств освобождения от материального: «исключение третьего измерения… Отвергнуто было моделирование [не тавтологическое ли это повторение предыдущего?]… пересечение одной формы другой… краска, которая, если ее применять надлежащим образом, может выступать [над холстом, что ли]»?

Эта тягомотина, наконец, кончилась.

VII. Теория.

Молодец Кандинский: отказался от всех рецептов композиции частного: «в наше время менее чем когда-либо, возможно выработать совершенно законченную теорию». Только это не «в наше время», а всегда. В самом деле, что б это было за искусство, если б для него были заготовлены художественные элементы. Художественным элементом является противоречивая пара деталей, выражающая целое. А целое всегда новое. Так что заготовки в принципе невозможны (см. тут). В том числе, вопреки Кандинскому, и в музыке, если она не прикладная.

Просто то, что было в предыдущей главе, это, как у поэта-романтика, ауры слов и нарушения синтаксиса. Правильно названа предыдущая глава – язык. А язык – это ещё не произведение искусства и даже не его элемент.

Он молодец ещё раз, признавая, что «мы очень мало способны иметь сегодня внутренние переживания от вполне эмансипированной композиции красок и форм». Только я подозреваю, что это и всегда так будет, ибо нечего переходить за границу живописи. Времена, да, крутые, эпоха перемен (начало ХХ века). Они заставляют бросаться в края. Но. И нечего искать поддержки у науки: «позитивная наука <…> стоит на пороге растворения материи». Образование соответствующее нужно иметь, чтоб на науку кивать. Кандинский оказался одним из первых в ХХ веке, кто стал морочить голову читателям использованием «научных понятий вне области их научного применения» (Брикмон, Сокал. Интеллектуальные уловки…). Зато хорошо, что «орнаментика» у него прикладная, в отличие от абстракционизма, которого и я собираюсь, отделять от прикладного, доказательно отправив его в околоискусство, раз оно претендует на много духовности, на много чувств и мыслей.

Далее Кандинский себя режет, предположив, что будущая орнаментика «разовьется», до новой орнаментики, понимай, абстракционизма:

«Однако попытка в настоящее время создать такого рода орнаментику насильственно была бы похожа на попытку насильственно пальцами раскрыть цветок из едва лишь намечающегося бутона».

То есть, вот это его руководство по абстракционизму призвано заставлять художников себя сдерживать в абстракционистских потугах.

Браво, Кандинский! Молодец!

И – он начинает давать примеры сдержанных поползновений этих потуг в прошлой истории живописи. Но. В чрезвычайно абстрактной форме. Как бы видя произведения перед своим умственным взором, но не называя их нам. Во всех примерах главное «действующее лицо» – красный цвет. Словно автор провоцирует читателя самому взять какой-нибудь изобразительный пример и проработать его (хочется сказать: по-ницшеански). Возьмём «пример» Кандинского «красная лошадь». «Купание красного коня» не годится – создано через год после выхода в свет книги Кандинского. Хочется ж угадать, что имел в виду Кандинский, когда писал. Произведение Петрова-Водкина соотносят с иконами. Ну… Иконопись, в конце концов, движима такого же масштаба экстремой, как ницшеанство. Так что можно не теряться от замены Демона на Бога. Знаменитую икону Кандинский вполне мог видеть. (Я буду курсивом набирать словосочетания Кандинского.)

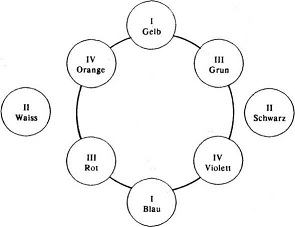

Уже само звучание этих слов, красная лошадь, переносит нас в другую атмосферу. Естественная невозможность существования красной лошади необходимо требует столь же неестественной среды, в которую поставлена эта лошадь. Так пожалуйста – тут икона. Имеем дело с самим Богом, сверхъественного порядка явлением. Бог – на небе. Небо – голубое обычно. Значит, местообитания Бога должно быть противоположным голубому. И – оно золотое. От яркого лимонно-желтого глазу через некоторое время больно, как уху от высокого звука трубы. Глаз становится беспокойным, не выдерживает долго вида этого цвета и ищет углубления и покоя в синем или зеленом. И – Спаситель, дающий полное успокоение от обращения к нему – в зелёном круге разверзшихся небес. А Сам – контраст IIIк этому зелёному – красного оттенка. С Ним – не страшна и смерть. Даже желанна. Красный действует возбуждающим образом, переживаниеможет усилиться до болезненной мучительной степени, может быть, также и вследствие его сходства с текущей кровью. Но таким переживание является естественным. Мы же присутствуем при сверхъестественном. И вот Борис и Глеб, вопреки житиям и летописям, убитые старшим братом по отдельности, в разных местах и предательски, не зная о своём будущем, здесь едут вместе и, - от открывшегося им Самого Спасителя, - наперёд всё знают: они будут убиты. И потому их кони – чёрный (смерть) и красный (кровь). И их одежда – тоже. Тема картины печальная, и этот красный цвет платья своим внутренним диссонансом особенно сильно подчеркивал бы печаль картины, если б не оттенок. Когда холодный красный цвет светел, он звучит, как чистая юношеская радость, как свежий, юный, совершенно чистый образ. Эти молодые люди знают, что своей земной чистотой, доверчивостью убийце, как старшему брату, который по праву должен наследовать власть, и тем только и будет впредь сильна русская земля, Единством, -молодые люди знают, что их смерть будет прославлена. Герои трагедии умрут, а их идея останется жить в сердцах зрителей трагедии, - как стали говорить в безбожные времена. Спаситель же на иконе их благословил на… радость служения Ему, покровительствующему Святой Руси отныне, от их смерти, и во веки веков. Идея этой псковской иконы XIV века, выполненной для Успенского собора в Москве, в эпоху становления Московии среди разорённой татарским игом страны: «укрепить государственное единство Руси на основе строгого выполнения феодальных обязательств младших князей по отношению к старшим и старших по отношению к младшим» (Лихачёв). В нынешнем актуальном звучании: крепите единство родины, россияне, не поддавайтесь горохизации в интересах американского глобализма, не терпящего больших конкурентов своему мировому господству.

И… Всё это есть произведение прикладного искусства. Искусства «при церкви». Которая почти всегда за государство, где она пребывает. Соответственно своему прикладному характеру здесь с самого начала не было неясности творцу, что он хочет своим творением выразить. Соответственно, недостаточно и ценностных противоречий частностей (цветовые контрасты вряд ли тянут на ранг ценностных противоречий; есть базовое противоречие - приём/минус-приём [всеобщая противоестественность на иконе/ всеобщая естественность в натуре], но без такой, базовой, привычной и самой по себе давно не замечаемой, не было б произведения никакого искусства, прикладного в том числе).

Была неясность у зрителя, не знакомого с историей (которую я пометил синим шрифтом). И, поверьте, я б ничего, трогающего душу (а иное прикладное искусство ого как душу трогает, чем не духовность!), не написал бы. (А если не тронуло душу то, что я написал, то просто потому, что я не сумел хорошо написать. Сумел бы – тронуло б.)

Поэтому грош цена высокомерному поучению Кандинского, ориентирующего против так называемого внешнего (истории, в данном случае):

«…возможно разделить на отдельные части всю картину, погрузить ее в противоречия и провести ее через всякие виды внешних плоскостей, причем, однако, внутренняя плоскость всегда останется той же самой. Элементы конструкции картины следует именно теперь [ницшеанства ради, что ли?] искать не в этом внешнем, а только во внутренней необходимости.

Да и зритель слишком привык искать в подобных случаях "смысла", т. е. внешней связи между частями картины. Тот же период материализма воспитал во всей жизни, а значит и в искусстве, зрителя, который не может воспринять картины просто и ищет в картине все что угодно (подражание природе, природу, отраженную в темпераменте художника, т. е. его темперамент, непосредственное настроение "живописи", анатомию, перспективу, внешнее настроение и т. д., и т. д.); не ищет он только восприятия внутренней жизни картины, не пытается дать картине непосредственно воздействовать на себя».

Правда, признаться, его слова о драматичной непереносимости лимонно-жёлтого и спасительности перехода в зелёное навели меня на мысль, что по версии автора иконы Спаситель ещё при жизни князей помог им встретить смерть. Хоть восприятие лимонно-жёлтого цвета не только физиология, но и социология: ценность Бога и золота заставляла людей в средние века положительно относиться к их соединению в цвете неба.

Кандинский заблуждается и насчёт возможности «дать картине непосредственно воздействовать на себя». Человек отличается от животного наличием речевого мышления. И оно так глубоко изменило саму человеческую физиологию, что человеческие реакции аж на секунду отстают по скорости от животных. Ибо всегда-всегда человек сперва подсознательно думает, сравнивает с ему известным, оценивает новое и лишь потом реагирует. То есть нужно проникнуться идеалом ницшеанства, чтоб, так сказать, «дать картине непосредственно воздействовать на себя». Сама непосредственность подсознательно опосредована. Людям скорее ницшеанство не свойственно, чем наоборот. По крайней мере, так было у большинства при открытии Кандинским абстракционизма.

А пока открыватель въедливо аргументирует своё открытие:

«Но даже когда [мы ему поддались]… "Неестественные" предметы и подходящие к ним краски легко могут получить литературное звучание, при котором композиция действует как сказка».

Чем не палехская птица-тройка… И совсем не страшно, хоть и чёрное с красным.

«Такой результат переносит зрителя в атмосферу, которую он спокойно воспринимает, так как она имеет характер сказочности; тогда он 1) ищет сюжета и 2) остается невосприимчивым или маловосприимчивым к чистому действию красок. Во всяком случае, при этом больше невозможно непосредственное, чистое внутреннее действие цвета: внешнее легко получает перевес над внутренним».

Не передёрг? Не результат ли того, что переходим к другому виду прикладного искусства, в котором до ницшеанства далеко, как до звёзд?..

Зато можно полностью согласиться с тем, что «Человек, как правило, не любит погружаться в большие глубины, он охотно остается на поверхности, так как последняя требует меньшего напряжения». Особенно, в гламурный век перепотребления.

Абстракционизму, пожалуй, чтоб быть сейчас глубоко уважаемым, нужно отчаянно драться против естественной мысли о его принципиальном гламурном малочувствии. И книга Кандинского даже актуальна. Но, по-моему, она сама себе вредит, будучи книгой художника кисти.

«Очень простое движение[из цвета в цвет, - я понимаю], цель которого неизвестна, действует уже само по себе, как значительное, таинственное, торжественное. И это остается таким, пока мы не знаем внешней практической цели движения».

В общем, неверно Кандинский назвал эту главу «Теория». Слова под конец её: «Пусть читатель… применит…» доказывают, что неверно. Хоть он тут же и смеет защищать незащитимое: «Из рассмотренных выше примеров применения краски…». Отвлечённых примеров.

И – два слова об опасностях обычной живописи (почему-то он, абстракционист, применяет слова «двумя опасностями»). Одна – «опасность орнаментики». Другая – «пользование цвета в "телесной" форме (фантастика)».

А. Понял. За границей первой опасности – «чистая абстракция», за границей второй – «чистый реализм», и всё-всё-всё подвержено одному и тому же закону «внутренней необходимости». (Всем сестрам по серьгам, и пусть не ссорятся. Ввёл новоизобретённую чистую абстракцию в общий строй. Догадывался, заблаговременный миритель, что врагов наживёт.) И – приехали: «прогресс "эмансипации" вырастает из почвы внутренней необходимости, которая, как я уже указывал, является духовной силой объективного в искусстве». (Хотя… Было, что он при молениях на внутреннее, то бишь, субъективное, «уже указывал», что есть надвечное.) В пику я говорю, что ницшеанство – закономерный по появлению и времени появления тип идеала, и что тем этот исторический процесс объективен.

О своём объективном Кандинский изъясняется так заумно, что я пасую.

Хоть бы один пример!..

Нет.

VIII. Произведение искусства и художник.

Незаметно мне осталось читать 1/20 текста. Вряд ли она поможет разбору первой абстрактной картины Кандинского (в тексте было много рисунков, но они чёрно-белые).

«…необходимым является не анатомия или что-либо подобное, не принципиальное пренебрежение этими-науками, а только полная неограниченная свобода художника в выборе своих средств».

При этом высказывании есть сноска, в которой следующее:

«Эта неограниченная свобода должна основываться на внутренней необходимости (называемой честностью). И это принцип не только искусства, это принцип жизни. Этот принцип - величайший меч - оружие подлинного сверхчеловека против мещанства».

То есть, наконец, произнесено, и – «в лоб», то, во имя чего рисует Кандинский, в частности, своё первое абстрактное произведение. Оно направлено против мещан, ждущих от рисунка чего-то сколько-то знакомого. Так вот дуля вам, дескать. То есть, и дуля была б знакомой, будучи изображена. Потому нету и её. Потому вообще ничто не изображено. Одни каляки-маляки. Нет. Те обычно хоть как-то организованы.

А тут совсем ничто.

Я читал в одном учебнике рисования, что на одном из первых уроков предлагают учащимся просто смешивать краски на ограниченных участках полотна (если масляные краски) или бумаги (если акварельные). Чтоб почувствовать, что получается от смешивания. Так в случае с безымянной картиной Кандинского мы имеем явное не то.

Тут не исследование, не поиски, а проведена определённая воля: всё – тусклое и некрасивое по цвету. (Красивый цвет мог бы сам по себе понравиться мещанину, и он бы увидел тут позитивное настроение.)

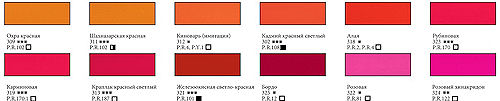

Обратите внимание, например, на красный. Он – (за исключением крайнего верхнего фрагмента слева, чуть более разбавленного водой) единственного оттенка. И такого  , какого нет в готовом виде среди акварельных красок (http://embedder.livejournal.com/28370.html).

, какого нет в готовом виде среди акварельных красок (http://embedder.livejournal.com/28370.html).

То есть – смесь. Цвет у Кандинского чуть темнее, чем «кадмий красный светлый» в таблице (по одной из программ распознавания цветов у Кандинского - 213, 90, 43 - соответственно красного, зелёного и синего при максимуме каждого 255; «киноварь» - 255, 122, 47; «кадмий красный светлый» - 255, 106, 48; «алая» - 255, 88, 32;). Если верить, что Кандинский честен, - он выбрал смесь так, чтоб она была тусклой.

То же относится, похоже, ко всем краскам.

Проверим самую яркую - зелёную, что непосредственно под рассмотренным у Кандинского куском красного. Её цифры - 177, 186, 88. Наиболее похожая на неё несмешанная краска из таблицы – «оливковая» (177, 150, 0). В ней совсем нет синего. То есть у Кандинского - опять смесь. Человек искал и находил.

Даже тушь он разбавил. В самом чёрном месте у него - 21, 19, 12. При абсолютно чёрном - 0, 0, 0.

Ницшеанец мещанина попрал. Способом «от противного» свой идеал «подлинного сверхчеловека» выразил. Но «от противного» это, в сущности, то же, что и «в лоб», без противоречий. То есть это не идеологическое искусство, ранг которого так хотел обосновать Кандинский для абстракционизма. Упомянутая выше тенденция радикального мироотношения в модернизме начала ХХ века к простоте, к иносказанию (к другосказанию) в ущерб, так сказать, третьесказанию (через осознаваемые сочувствие [1] и противочувствие [2] к полуосознаваемому возвышению чувств [3] или катарсису) в абстракционизме возросла.

Надо назвать ещё одну причину, кроме претензии на глубокую духовность, по которой я предлагаю абстракционизм относить к около-идеологическому искусству. Это всё же наличие базового противоречия: минус-приёмом (а, следовательно, есть противоречие с приёмом - нефигуративностью) тут является фигуративность. Все модернисты что-то в момент своего возникновения явно отрицают (Гоген – мелкость мазка импрессионистов, Ван Гог – передачу неподвижности натуры, Сезанн – передачу её сплошности и т.д.).

Явное отрицание приводит к тому, что быстро появляется привычка, и стиль долго неспособен жить (что мы и наблюдаем в истории модернизма). Но особенно это должно касаться абстракционизма. Не понятно, нужно ли больше одного произведения абстрактного-так-сказать-искусства, чтоб была выражена вся – отрицательная – реакция её автора на выход на историческую сцену масс. То, что абстрактных произведений существует больше, чем один экземпляр, у Кандинского надо, наверно, считать, непоследовательностью, а у других – принадлежностью к массе «внешне одаренных ловких людей», при наличии для всех спроса, порождённого предложением, при общей заразительности рыночных отношений. Как выразился Александр Бенуа: «с тех пор так много появилось знаменитостей, непосредственному чувству довольно широкой публики ничего не говорящих, она часто готова к самому неискреннему восхищению».

Но я отвлёкся на анализ картины Кандинского, не дочитав его словесного произведения. Вернёмся к нему.

«…искусство… есть… целеустремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души».

Это великая правда, подтверждённая Натевым. Но КАК, ЧЕМ названная цель достигается? А ещё интереснее, не является ли то ЧЕМ единственным на свете? – Является! Это единственное – идеологическое искусство. А это КАК есть «самоиспытание… сокровенного мироотношения индивида» (Натев. Искусство и общество. М., 1960. С. 206). Для испытания, многократного изгиба сокровенного в противоположные стороны нужна ценностная противоречивость. Абстракционизм же предъявляет простоту вместо сложности-противоречивости. И – задача самоиспытания, а следовательно, совершенствования не решается.

«Если искусство уходит от этой задачи, остается пустое место, ибо нет силы, могущей заменить искусство», - согласен и Кандинский. Но…

Он даже против искусства для искусства («L'art pour L'art»). Но…

«Художник должен прежде всего попытаться изменить положение, признав свой долг по отношению к искусству, а значит и к самому себе». Но и к самому себе Кандинскому не удалось это выполнить, раз он нарисовал больше, чем одну абстрактную вещь.

«Художник должен иметь что сказать». А что существенно иного сам Кандинский сказал своим вторым и далее произведением в абстрактном духе? (Я не разбирал, но видел же их, чёрно-белых, пока читал. Они разве что претенциозностью названий отличались: «Светлые напряженности. 1937», «Лирика. 1911», «Движение. 1935»…)

«Художник… свободен не в жизни, а только в искусстве». В жизни же Кандинский своей антифигуративностью повторялся, то есть, шёл по пути наименьшего сопротивления. Ужасно и непостижимо, но это так.

«Под… прекрасным, само собою разумеется, не следует понимать внешнюю или даже внутреннюю общепринятую нравственность». И тут он почти прав. Как написал Выготский: «искусство находится в очень сложных отношениях с моралью, и есть все вероятия думать, что оно скорее и чаще вступает с ней в противоречие, чем идет с ней в ногу» (http://www.modernlib.ru/books/vigotskiy_vigodskiy_lev_semenovich/psihologiya_iskusstva/read_38/). В случае с ницшеанцем Кандинским… Ясно.

Заключительное слово

Тут обнаруживается, что в файле, который я читал, репродукции заменены, в то время как Кандинский о них тут-то и начинает, наконец, писать. В Интернете я первое издание не нашёл. Поэтому я немедленно цитирование и свои комментарии прекращаю.

19 июня 2012 г.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы