Принципы перевода трагедий Еврипида на русский язык (3)

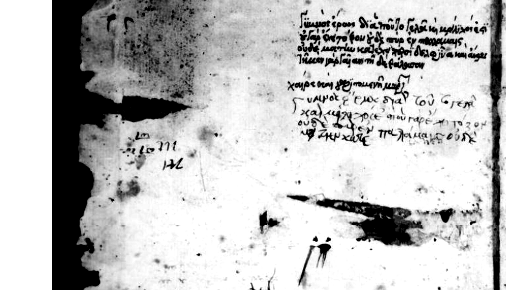

Страница манускрипта трагедий Еврипида из монастыря Св. Екатерины на горе Синай, Египет.

Сохранение реалий и образов оригинала

Следующая проблема, с которой сталкивается переводчик Еврипида, это наличие в тексте некоторых реалий, которые либо непонятны современному читателю, либо изменились со времени жизни автора. При этом возникает естественное искушение заменить непонятные реалии на понятные, а вместо устаревших понятий ввести современные. Более того, как только переводчик разрешает себе подобные действия, он начинает обращаться вольно и с теми реалиями, которые в замене никак не нуждаются.

Обратимся снова к переводам Анненского, который часто поддаётся упомянутому искушению. В «Алкесте» Адмет клянётся: «οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἂν βαρβίτου θίγοιμ᾽ ἔτι», то есть «я никогда уже не прикоснусь к барбитону». Барбитон – это струнный инструмент, о котором известно, в частности, что у него был глубокий звук и диапазон, по меньшей мере, в две октавы. Подавляющее число современных читателей никогда не слышало о барбитоне, это редкий инструмент. Но значит ли это, что ему нет места в переводе? Анненский считает, что нет, и просто выбрасывает барбитон:

В результате из образа Адмета пропадает интересная чёрточка. Каких струн теперь не будет касаться Адмет? Струн лиры, кифары, а, может быть, форминги? Взамен читатель получает ценную информацию о том, что Адмет не коснётся «струн уже рукой», как будто Адмет мог играть ногой или же другой частью тела. Почему переводчик лишил героя его любимого инструмента? Ведь сохранить его было так просто:

Если форма «барбитон» почему-то не нравится, то есть полноправная замена – «барби́тос»:

Очевидно, дело не в том, что барбитон (или барбитос) не поместился в строку. Переводчик подумал, что это слово слишком странное, слишком непонятное читателям и зрителям, поэтому он и выбросил его без всякого сожаления. Но ведь «барбитон» – это не «уста», не «персты» и не «терем». Это настоящая историческая реалия, включённая в текст самим Еврипидом. Почему бы не дать читателю возможность узнать об этом замечательном древнем инструменте и вместе с тем углубить его знание античной культуры? Зачем вводить в трагедию Еврипида древнерусскую, искусственную экзотику, все эти ладьи и терема, а настоящую, древнегреческую экзотику выбрасывать?

В «Алкесте» есть ещё один похожий пример, тоже с образом музыкального инструмента. Хор поёт:

Еврипид не называет лиру по имени, но даёт ей описательное название, которое вызывает богатые образные ассоциации. Известно, что Гермес изготовил самую первую лиру из панциря черепахи. Мы также узнаём, что черепаха была поймана в горах, мы видим её панцирь, усиливающий звук семи струн. Анненский переводит просто «лира». Хор теперь поёт, что будут воспевать

Здесь даже неважно, куда относится слово «муз» – к любимцам или к лире, потому что пропадает всё – и ассоциация с Гермесом, и черепаха, и панцирь, и горы. Вся картина, выстроенная автором, уходит в никуда.

Показательный пример такого отношения Анненского к оригиналу можно наблюдать и в рассказе фригийского раба из «Ореста»:

Слова фригийца наполнены реалиями. Тут и аргивский меч, и варварские эвмариды (вид азиатской обуви), и кедровые колонны, и дорийские триглифы. Весь пассаж дышит античной экзотикой, детали проработаны тонко и верно. А вот что получается у Анненского:

Из четырёх строк получилось целых шесть, но такое расширение пространства не помогло разместить реалии оригинала в неискажённом виде. Вместо меча появилась сабля, вместо эвмарид – «мягкие подошвы», вместо кедровых колонн – «брачный покой», и лишь дорийские триглифы остались нетронутыми, только теперь в них почему-то застревает нога, чего совершенно нет в оригинале. Нога может застрять в триглифе не более, чем, скажем, зуб может застрять в вилке. Но оставим эту странную фантазию на совести классически образованного переводчика. Мне хочется обратить внимание на то, как без всякой необходимости стираются реалии оригинального текста, заменяясь на реалии либо абсурдные, либо размытые своей всеобщностью. Сабля в руках древнего грека – это всё равно, что автомат Калашникова в руках стрельца допетровской эпохи. «Брачный покой», в отличие от кедровых колонн, может быть где угодно и в какой угодно период. Можно сказать, что зритель не знает, что такое «эвмариды», но почему бы не расширить его кругозор? И почему ожидается, что тот же самый зритель знает, что такое «дорийские триглифы»? Слово «триглифы» знакомо лишь архитекторам, историкам искусства или любителям античности. Так называемый широкий зритель мог этого слова в жизни своей не слышать. Почему же переводчик решает триглифы допустить, а эвмариды запретить? И почему вообще переводчик берёт на себя подобные полномочия – решать, какие реалии оригинала переводить, а какие устранять? Это уже не перевод, а редакция текста, то есть недопустимое превышение прав.

Другая важная реалия – древнегреческая одежда. Её важно сохранять, потому что правильно названная одежда играет огромную роль в создании облика персонажей. Медея, например, говорит, что она пошлёт коринфской царевне такой подарок – «λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον», то есть «тонкий пеплос и золотой венец». Оба переводчика «Медеи» правильно считают эти реалии достаточно важными, чтобы сохранить их. У Анненского фигурируют «пеплос дивный и золотая диадема», а у Мережковского, более точно, «златой венец и пеплум легкотканный».

К сожалению, такая установка на сохранение выдерживается далеко не всегда. Пеплос часто появляется в трагедиях Еврипида, однако из переводов он исчезает. В «Гекубе», например, прорицатель Талфибий приходит за героиней (старухой, потерявшей всё – царство, мужа, детей) и находит её в страшный момент полного падения, лежащей в пыли, завёрнутой в пеплос:

Хор изъясняется простым, даже слишком простым для такой душераздирающей сцены языком, и эта простота создаёт именно тот жутковатый контраст, которого, вероятно, и добивается Еврипид. Анненский, по своему обыкновению, не может сохранить простоту автора, но хочет как-то углубить, раскрасить сцену. Прозаический пеплос ему здесь уже не нужен. Гораздо эффектнее превратить его в «тёмную ризу»:

Его нисколько не смущает, что риза – это христианская реалия, верхнее облачение священника при богослужении. Таким образом, нарушается и облик героини, и пропадает традиционный жест скорби – заворачивание себя в пеплос. Зато появляется риза, которой Гекуба отделяет себя от мира. Это, может быть, и красивый образ – но он полностью выдуман, и ничего подобного у Еврипида нет.

Более поздним переводчикам тоже свойственна свобода в обращении с древнегреческими реалиями. Например, пеплос исчезает из перевода «Троянок», выполненного Шервинским. Кассандра говорит в оригинале:

У Еврипида здесь множественное число – «пеплосы», но он нередко заменяет единственное число множественным в целях выразительности.

Мёртвый воин, завёрнутый в пеплос руками своей жены – в этом образе есть атмосфера Древней Греции, причём атмосфера настоящая, неискажённая. Шервинский не считает нужным сохранять пеплос в своём переводе, он даже не считает нужным заменить его ни на покрывало (тоже возможный перевод), ни на накидку, ни на плащ, ни даже на ризу:

Перевод растянут на целую строку, в нём появляется и «земля отцов», и «прах», и «последний долг», а вот «пеплос», который принёс туда сам Еврипид, бесследно исчезает. Не погибший воин завёрнут в пеплос, но «прах обряжен». Вместо конкретного образа появляется образ размытый, вместо древнегреческой реалии появляется реалия универсальная, абстрактная.

У древних греков не сердце, но печень считалась средоточием жизненных сил человека, поэтому именно печень являлась главной целью для удара мечом. В «Медее» кормилица говорит, что она боится за свою госпожу, как бы та не вонзила заострённый меч кому-нибудь в печень: «μὴ θηκτὸν ὤσῃ φάσγανον δι᾽ ἥπατος». Понятно, что в наше время мы считаем не печень, но сердце самым важным органом, но это наши, современные понятия. Удар мечом что в печень, что в сердце будет одинаково смертельным, поэтому смысл текста не изменится, какой бы из двух органов мы ни назвали. Однако удар мечом в печень – это древнегреческий образ, он немного странен, правильно экзотичен и точен. Удар мечом в сердце – это уже романтизм, оторванный от исторической правды и абстрактный. Правдивая, точная подробность древнегреческой жизни удаляется из текста в угоду вкусам переводчика и его времени. Анненский следует оригиналу, а Мережковский нет:

П.Д. Шестаков, опубликовавший свой перевод «Медеи» в 1865 году,[1] находит простое и эффективное решение проблемы – он просто удаляет и печень, и сердце:

Нет слова – нет проблемы, и перевод в таком обрезанном виде гордо предлагается читателю.

В «Ипполите» царевич, обвинённый отцом в измене, которой он не совершал, горько восклицает: «αἰαῖ, πρὸς ἧπαρ» (1070), то есть «Ай-ай! Ты пронзил меня прямо в печень!» Если в угоду романтическому вкусу заменить «печень» на «сердце», то восклицание Ипполита едва ли станет более пронзительным, зато исчезнет важная реалия древнегреческой эмоциональной жизни. Как переводит это место Анненский? А никак он его не переводит. Он тоже находит простое и эффективное решение проблемы – сделать вид, что её не существует:

Непоследовательность Анненского иллюстрируется и следующим примером. В «Геракле» главный герой убивает своего сына, поражая его стрелой в печень: «ἐναντίον σταθεὶς βάλλει πρὸς ἧπαρ». Здесь Анненского печень почему-то уже не устраивает, и он, как Мережковский в «Медее», производит замену внутренних органов:

Чуть позже, когда раскаявшийся Геракл хочет свести счёты с жизнью, вонзив себе меч в печень («φάσγανον πρὸς ἧπαρ»), Анненский снова заставляет его желать себе смерти негреческим способом:

Чего я медлю в сердце меч вонзить?

Анненский вообще испытывает сложности с передачей анатомических подробностей. Вот, например, строки из «Ореста», где главный герой собирается зарезать Елену, причём зарезать грамотно, одним ударом меча:

Видно, насколько это описание точно. Вполне вероятно, Еврипид сам видел, как убивают таким способом, как человека хватают за волосы, сгибают ему шею, чтобы голова почти касалась плеча, и перерезают мечом обнажившееся горло. От переводчика требуется просто следовать за автором, чтобы воспроизвести этот смелый и шокирующий образ. Вот что делает Анненский:

Прежде всего, обратим внимание на то, что микенские башмаки куда-то пропали. Переводчик, видимо, решил не отвлекать читателя этой излишней подробностью. А теперь оценим абсурдность происходящего. Орест запускает пальцы в локоны Елены. И что из этого? Что произойдёт, если запустить пальцы в локоны? Неужели от этого голова жертвы сама наклонится к плечу? В переводе не говорится, что Орест хватает Елену за волосы. Картина жестокого жеста пропадает. Потом читатель узнаёт, что у нежной шеи есть, оказывается, левая лопатка, выше которой герой хочет ударить мечом. Выше левой лопатки – это мимо шеи, ведь шея не находится непосредственно над лопаткой. Более того, удар мечом в лопатку – это удар сзади, а мы знаем из оригинала, что Орест бросается навстречу Елене, а не подкрадывается к ней со спины. Наконец, даже если лопатку и можно пронзить мечом, то такой удар вряд ли будет смертельным. Да и кому придёт в голову казнить жертву подобным способом?

Опять мы видим, как небрежно Анненский относится к реалиям оригинала, как он удаляет, изменяет их не только без всякой причины, но и к большому вреду для автора, потому что любой вдумчивый читатель, прочитав такую сцену, может заподозрить Еврипида если не в глупости, то уж, конечно, в полном непонимании материала.

В том же «Оресте» Электра, ожидая, чтобы Елена погибла от рук Ореста и Пилада, произносит красивые, смелые слова:

Другими словами, неужели красота Елены так подействовала на молодых людей, что они не посмели её убить? Всякий согласится с тем, что красота, притупляющая мечи – это высокая, прекрасная поэзия, ничем не уступающая словам другого гениального драматурга, Кристофера Марло, сказанным о Елене: «the face that launch'd a thousand ships».[2] Еврипид использует недвусмысленный глагол «ἐκκωφέω», который именно и означает «притуплять». Каким же притупленным чувством прекрасного нужно обладать, чтобы совершенно нивелировать этот образ, как делает Анненский:

Вместо смелого, ёмкого образа, который вполне мог стать крылатым выражением в русском языке, даётся жиденький романтический штамп. На каком основании заменён глагол? Потому что переводчик не в состоянии принять смелость поэта, которого он переводит. Эта вещность, эта пронзительная конкретность образов Еврипида ему чужда. Он предпочитает чары и туманности. Трудно не задаться вопросом, зачем же браться за автора, если не можешь идти за ним до конца, принимать его полностью, во всём его многообразии?

Порой это размывание оригинальной образности приводит к серьёзному обеднению текста, и переводчику можно предъявить дерзкое обвинение в уничтожении поэзии оригинала. В «Алкесте» слуга, наблюдающий за хмельным Гераклом, говорит:

Здесь каждая деталь имеет своё значение и красоту. Кубок увит плющом – растением, тесно связанным с богом Дионисом. Когда нимфы прятали его, маленького, от Геры, они накрыли колыбель ветками плюща. Кубок обвивается плющом в знак поклонения богу. Вино же называется очень красиво «соком чёрной матери», т.е. виноградной лозы. Из чёрной земли, из недр естества выходит виноградная лоза, дарящая красное вино. Человек, пьющий вино, как бы воссоединяется с божественным началом. Более того, Геракл пьёт вино «несмешанным». Почему Еврипид специально об этом говорит? Потому что это весьма важная деталь, которая характеризует и Геракла, и слугу. Геракл сам является силой природы, дикой, «несмешанной», которая вскоре победит саму смерть. В глазах же слуги человек, пьющий вино, не разбавленное водой, является пьяницей, бескультурным и невоспитанным чужеземцем. Известно, что греки специально разбавляли вино водой, чтобы не пьянеть слишком быстро и успеть насладиться умной беседой. Здесь мы видим удивительно виртуозный контраст между Гераклом, как он есть, и Гераклом, как его видит слуга. Одна и та же вещь радикально меняется в зависимости от того, кто её воспринимает. Этот упор на относительность ценностей весьма характерен для философии Еврипида и возникает вновь и вновь в его произведениях.

И что же сохраняется об этого богатства смыслов и деталей в переводе Анненского?

Где плющ? Где сок чёрной матери? Где несмешанность этого сока? Всё пропало, и священное растение бога Диониса, и сок чёрной матери, и всё богатство смыслов, создаваемое словом «несмешанный». Такова цена небрежного обращения с реалиями оригинала. Вместо красивого, ёмкого текста получается банальный пересказ, целиком состоящий из поэтических штампов. Почему читателю не дают возможности насладиться этой прекрасной поэзией, этим «соком чёрной матери»? Почему его так обкрадывают? Переводчик либо не смог перевести эту поэзию, либо не захотел её переводить, потому что она ему не близка и не понятна. Как бы там ни было, пострадал читатель.

Утрата и видоизменение реалий – обычное явление в переводах Еврипида. Приведём ещё несколько примеров. Один из хоров «Электры» упоминает Химеру и Пегаса:

περιπλεύ-

ρῳ δὲ κύτει πύρπνοος ἔ-

σπευδε δρόμῳ λέαινα χαλ-

αῖς Πειρη-

ναῖον ὁρῶσα πῶλον. (472-475)

А на окружившем бока

панцире быстро бежала огнедышащая львица

на (своих) лапах, Пиренского

завидев жеребца.

Пирене – знаменитый источник в Коринфе, возле которого был пойман Пегас, поэтому он и называется здесь «Пиренским жеребцом». Верхом на Пегасе коринфский царевич Беллерофонт убил Химеру, чудовище с львиной головой и шеей, козлиным туловищем и змеиным хвостом. Еврипид называет Химеру «огнедышащей львицей». Вот что остаётся в переводе Анненского:

а грудь ему

Лев украшал, что за дивно крылатым конём

Огненным взором следил так жадно.

В этом маленьком отрывке есть три реалии: сжимающий бока панцирь, Химера и Пиренский жеребец. Ни одна из этих реалий не сохраняется переводчиком. Вместо панциря, сжимающего герою бока, фигурирует «грудь», вместо огнедышащей Химеры – «лев с огненным взором», вместо «Пиренского жеребца» – «дивно крылатый конь».

В «Оресте» есть такие слова фригийского раба, который пытается убежать от Ореста:

Эти слова фригийца весьма примечательны. По представлениям древних греков океан был огромной рекой, объемлющей весь мир. Зевс, превратившись в быка, похитил Европу и унёс её на своей спине по морю. Фригиец хочет покрасоваться перед аудиторией своим знанием мифологии, но в голове у него либо от страха, либо от невежества, либо от того и другого всё перемешалось. Теперь сам Океан превращается в быка и хватает в объятия не Европу, но море. Фредерик Пейли цитирует в своих комментариях слова античного схолиаста: «Не стоило бы неучу-фригийцу говорить такое» и добавляет, что этот раб вызвал, наверное, взрыв хохота, красуясь своим знанием греческих мифов.[3]

Эпитет «бычьеглавый» весьма важен. Без него пропадает весь комический эффект, несколько разбавляющий то ощущение страха и возбуждения, которое царит в аудитории, знающей, какая бойня происходит внутри дома. Смотрим перевод Анненского:

Как мы видим, слово «бычьеглавый» пропало. Переводчик не счёл нужным донести его до читателя. Исчез комический эффект, исчезла аллюзия на похищение Европы, исчезла картина Океана, кружащего море в своих объятиях (теперь море не «кружится», но, наоборот, «покоится»). Словом, исчезла вся свежая, оригинальная образность. Из-за такого небрежного обращения с реалиями текста ничего не подозревающий читатель получает некий иной текст, имеющий лишь отдалённое сходство с текстом Еврипида.

Похожая ситуация имеет место в финале «Ифигении в Тавриде», где главная героиня вместе с Орестом и Пиладом пытается ускользнуть из враждебной гавани на корабле. В тексте употребляется конкретный морской термин «эпотиды» (ἐπωτίδες). Это слово буквально переводится «торчащие, как уши». Эпотидами назывались брусья по обеим сторонам носовой части корабля. Эти брусья имели двоякое назначение – ими таранили вражеские суда и на них вешали якоря. Герои Еврипида:

Опять мы видим, как хорошо Еврипид разбирался в морском деле. Герои находятся недалеко от берега, где ещё мелко. Чтобы корабль не ходил носом из стороны в сторону, моряки упираются шестами в морское дно с обеих сторон носа. Другая группа уже поднимает якоря и вешает их на эпотиды. Автор делится с нами двумя подробностями мореплавания своей эпохи. Наверняка он сам не раз наблюдал за работой моряков, крепящих нос корабля шестами, поднимающих якоря на «уши» своего любимого судна, которые, возможно, не раз спасали им жизнь в морских сражениях, пробивая вражеские борта и заслоняя их самих от смертельных таранов.

Нужно ли говорить, что переводчику неплохо бы постараться сохранить для читателя эти драгоценные реалии давно ушедшей эпохи, эти плоды вдумчивого наблюдения далёкого от нас автора? Вот как переводит это место Анненский:

Такой вот результат. Ни шестов, ни эпотид. Переводчик решил, что читателю не обязательно знать о том, что нос древнегреческого судна выравнивался шестами, что у этого судна были «уши»-эпотиды, на которые вешались якоря. Зачем об этом говорить? Это всё лишняя, ненужная информация, которая лишь отвлечёт нежный ум читателя от драматического действия. Переводчик решает за нас, что нам знать следует, а что не следует. В данном случае ничего нам знать не следует. Заменим шесты канатами, вытянем из моря якорь – да и хватит с нас. Если бы какой-нибудь важный философский или религиозный текст переводили таким образом, интересно, что сказали бы критики?

В «Ипполите» есть одна примечательная подробность – главный герой вскакивает в колесницу и колет стрекалом сразу обеих лошадей:

Уильям Барретт пишет в своём известном комментарии к этой трагедии: «Ещё одним намёком на опытность [Ипполита] служит то, что он применяет инструмент ко всем лошадям одновременно.»[4] Конечно, кольнуть стрекалом сразу обеих лошадей невозможно, однако Ипполит делает это так быстро и так ловко, что производит подобное впечатление, и Еврипид специально употребляет наречие «ἁμαρτῇ», т.е. «одновременно». Анненский, видимо, желая поправить автора, переводит это место с точностью наоборот. У него вместо «одновременно» говорится «поочерёдно», то есть прямо противоположное оригиналу:

Вся суть этой подробности – удивительная искусность, даже некая аристократическая небрежность Ипполита в управлении колесницей – утрачена, ведь кольнуть кобыл поочерёдно может любой возничий, здесь особого искусства не требуется.

В начальных строках одной из речей Ясона в «Медее» содержится прекрасный образ. Бросаемый из стороны в сторону бурей обвинений, которую подняла его рассвирепевшая жена, Ясон говорит, что, как искусный кормчий, он должен уйти от этой бури лишь на верхней кромке паруса:

Один из лучших комментаторов «Медеи», Денис Пейдж, поясняет это место так:

Парус подобран к верхней рее, и корабль движется силой ветра, уловляемого той узкой полоской паруса, которая оставлена под реей.[5]

Парус берётся на гитовы, чтобы ветер не снёс его вместе с мачтой, однако кормчий не может позволить кораблю беспомощно болтаться на волнах и наверняка быть потопленным ими. Под самой реей он оставляет узкую кромку паруса – единственную свою надежду, единственное приложение своего мастерства. Так и Ясон должен оставить в своей речи лишь самое малое, самое существенное, чтобы ловко вырулить из бушующих волн семейной ссоры. Сохраняется ли в переводах «Медеи» этот образ узкой кромки паруса, которая одна лишь уводит корабль от смертельной опасности?

Вот версия Анненского:

Анненский хочет сделать то, что наверняка погубит корабль – ещё немножко опустить надутые паруса. Мережковский, напротив, хочет паруса подобрать, не оставив никакой кромки и, таким образом, лишить корабль всякой маневренности:

Шестакову вообще нет дела до подобных нюансов, поэтому для читателя остаётся загадкой, каким же образом его «рулевой судна́» собирается спастись:

Мы видим, что конкретная, правильная реалия из текста Еврипида, прекрасно знавшего морское дело, совершенно утрачивается переводчиками либо по небрежности, либо по невежеству. К большому сожалению, список подобных утрат можно продолжать очень долго.

В заключительной сцене «Троянок» прорицатель Талфибий говорит Гекубе:

Сын будет похоронен на медноспинном щите отца. «Медноспинный щит» – это поэзия, это образ, причём не только красивый, но и точный, потому что щит, словно панцирное животное, подставляет вражеским ударам свою твёрдую спину. Анненский переводит это место так:

Вместо «медноспинного» щит становится просто «медным». Образ исчезает. Даже Шервинский, который относится к реалиям оригинала значительно внимательнее Анненского, проявляет порой небрежность. Вот как это место переведено Шервинским:

Теперь щит уже «меднообитый», но ведь это не то же самое, что «медноспинный». Опять оригинальный образ Еврипида пропадает, заменяясь на образ, лишённый неожиданности, свежести.

В трагедии «Геракл» главный герой, очнувшись от безумия, спрашивает, кто же убил его детей, и получает ответ от своего отца: «ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις» (1133), то есть «О сын, (ты) напал на детей в невоинской войне». Всякий, кто знаком со стилем Еврипида, знает, как он любит парадоксы и фразы, заключающие в себе противоречие. Вот, например, «τὸ καλὸν οὐ καλόν» («Орест», 819), т.е. «благо неблагое». Или «Ἀργεῖος οὐκ Ἀργεῖος» («Орест», 904), т.е. «аргосец-не аргосец», «ἔστιν τε κοὐκέτ᾽ ἔστιν» (Алкеста, 521), т.е. «есть и более не есть», «οὐκ ἔχειν μ᾽ ἔχουσα», т.е. «имеешь меня, не имея» («Ион», 1453), «τὸ κακὸν δ᾽ ἀγαθὸν», т.е. «злое добро» («Елена», 643), «γάμον ἄγαμον», т.е. «безбрачный брак» («Елена», 690), «δυσφήμους φήμας», т.е. «неслыханные слухи» («Андромаха», 194»), «δυστυχῶν δ᾽ εὐδαιμονεῖ», т.е. «несчастно счастливый» («Андромаха», 420), «ὅ τε παρὼν ὅ τ᾽ οὐ παρὼν», т.е. «присутствующий и не присутствующий» («Электра», 391). «Невоинская война» – это именно одна из таких фраз. Сохраняется ли она в переводе Анненского? Нет, не сохраняется. Переводчик, видимо, посчитал, что эту примечательную черту еврипидовского стиля передавать не нужно. В итоге он сочинил собственную строку, которую нельзя назвать даже вольным переводом:

Да, детский труп, мой сын, – плохой трофей.

В «Финикиянках», в описании поединка между Этеоклом и Полиником, Этеокл, «шагнув вперёд (своей) правой ногой, вонзил меч в пуп и позвонки» противника:

«Пуп и позвонки», как это непоэтично! Анненский не может переводить такие неромантичные анатомические подробности, поэтому он говорит просто – «живот»:

Гомеровская вещность в описании поединка пропадает, заменяясь на размытый, банальный образ.

В связи с этим размыванием, стиранием оригинальных деталей можно вспомнить и знаменитый образ из «Медеи», из сцены убийства детей. Один из мальчиков, увидев обезумевшую мать, кричит: «ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους» (1277). Дословно этот крик означает: «Как близко (мы) уже к сетям меча!». Этот образ лишь на первый взгляд кажется непонятным, но, если поразмыслить над ним, то он выступает во всей своей ужасной красоте. Понимаемый метафорически, меч становится сетью, то есть ловушкой для детей, которые никак не ожидают от матери такой жестокости, такого коварства. Но этот же образ, понимаемый буквально, становится красивым и зримым. Героиня не может, как в фильме Пазолини, нанести мальчикам нацеленные удары, у неё не хватает на это духа, и поэтому она специально вгоняет себя в лихорадочное состояние. Она врывается в комнату мальчиков и начинает разить мечом направо и налево, стараясь не смотреть на них. Меч, таким образом, описывает в воздухе беспорядочный узор, как будто плетёт сети. Вот от этих сетей, раскидываемых по воздуху, дети и хотят спастись.

Переводчики «Медеи» вместо того, чтобы понять Еврипида, пытаются его переиначить. Анненский превращает «сети меча» в «железные сети»:

Железные сейчас сожмут нас сети.

Мережковский вообще убирает всякий след сетей, уничтожая смелый, свежий образ Еврипида:

Уж занесён над нами меч… Спасите нас!

Шестаков делает то же самое:

Ах, помогите, молим мы богами,

Скорее. Близко меч, – мы умираем.

Мы видим, какое искушение испытывают переводчики переделать, переиначить тот или иной смелый или непонятный им образ, и как они этому искушению поддаются – в ущерб и своим переводам, и читателям.

Ещё одна составляющая текстов Еврипида, которая часто бывает изменена или пропадает вовсе – это имена собственные. Переводчик чувствует себя вправе заменять одно имя другим, вместо одного прозвища ставить другое, изменять и вовсе удалять названия географических мест.

В начале уже упоминавшегося хора из «Электры» говорится:

Вот что получается у Анненского:

Там кружили созвездия

Ярких Гиад и Плеяд, Приамида сразивших.

Здесь поэтичные «хоры звёзд» превращаются в обычные «созвездия», и эти созвездия не заставляют своим блеском отворотиться глаза Гектора, но сражают его. Другими словами, созвездия, а не Ахилл, вступают с Гектором в битву и побеждают его. Более того, герой, которого сам Еврипид называет здесь «Гектором», превращается в «Приамида». Уникальное имя заменяется на прозвище, общее для пятидесяти сыновей троянского царя Приама. Зачем это делается? Очевидно, чтобы выдержать размер. Если не хватает техники, чтобы вместить имя, переводчик ищет лёгкого пути – не дожимает технику, но просто изменяет имя, то есть не сам подстраивается под оригинал, но заставляет оригинал подстраиваться под свои технические возможности.

Похожая ситуация наблюдается во вступлении к «Ифигении в Авлиде», где Ахилл назван «Пелидом»:

В переводе Анненского:

А вот пример того, как имя вообще пропадает. Вернёмся к сцене поединка из «Финикиянок»:

Еврипид прямо называет Этеокла по имени, но Анненский не считает нужным делать то же самое:

Был «Этеокл», а стал «наш царь». А вот пример ещё одной утраты, из самой первой строки «Ифигении в Авлиде»:

Леда – дочь этолийского царя Фестия. Еврипид считает нужным сообщить нам об этом, но Анненский не согласен с тем, что это важно. Он просто выбрасывает имя царя:

Трёх дочерей на свет явила Леда...

Споры о том, так ли уж необходимо напоминать читателю об отце Леды, являются спорами академическими. Если оригинал называет Фестия, то и перевод должен назвать Фестия. Конечно, Анненского сильно стесняет выбранный им пятистопный ямб, однако почему бы не перенести Фестия или Леду в начало следующей строки, ведь обычно переводчик так и делает, когда ему не хватает места?

В «Оресте» главный герой кричит Менелаю, который отказывается спасти его от смертной казни:

В переводе Анненского имя Агамемнона пропадает бесследно:

Имя Агамемнона упоминается несколько раз в трагедии «Орест», и можно возразить, что утрата одного такого упоминания не слишком важна. А как же быть, если теряется необычное, красивое имя, которое упомянуто лишь один раз? Например, «Персефасса» – одно из имён богини Персефоны? Вот эта строка из «Ореста» (964):

Вот как это место звучит у Анненского:

Очевидно, читателю не обязательно знать о том, что Персефону называли Персефассой, и не стоит наслаждаться звуком этого прекрасного имени. Переводчик не счёл нужным это имя сохранить. Может быть, оно не уместилось в размер? Это было бы слабое, но всё же оправдание. Нет, имя «Персефасса» вполне поместилось бы в строку. Например, так:

Так почему же имя Персефоны выброшено без вся всякого сожаления? Почему обеднён и текст произведения, и читатель? А потому что переводчик решает сам, что переводить, а что не переводить, ставя себя на один уровень с автором и хозяйничая в его произведении, пользуясь полной безнаказанностью. Имя Персефасса появляется и в «Финикиянках»:

Здесь Анненский переводит так:

Даже сохраняя имя богини, переводчик всё равно заменяет его на более привычный для читателя вариант – «Персефона», хотя здесь ничто не мешает ему выполнить желание автора и дать читателю возможность насладиться красивым звучанием другого имени богини.

Бывают случаи, когда, наоборот, имя, отсутствующее в оригинале, восполняется переводчиком, как, например, в этих строках из «Ореста»:

В переводе Анненского эти строки звучат так:

Трудно сказать, зачем нужно было обогащать оригинал именем, и так широко известным. Возможно, переводчик всё-таки решил просветить необразованных читателей. Возможно также, что это имя заполнило место, оставшееся после растяжения трёх строк оригинала на четыре строки перевода.

Вот ещё один пример, опять из «Ореста». В оригинале Тиндарей говорит:

Старик не называет внука по имени, потому что глубоко презирает его. Это весьма важная психологическая подробность. Более того, читателю предельно ясно, о ком он говорит, поэтому вольность Анненского нельзя объяснить просветительскими целями, как в предыдущем примере. Перевод его таков:

Введение имени там, где имени нет – довольно распространённое явление в переводах Анненского. В «Оресте», например, есть такой диалог (795-796). Орест говорит Пиладу: «ἕρπε νυν οἴαξ ποδός μοι» («Иди же, кормило моей стопы!»), а Пилад отвечает: «φίλα γ᾽ ἔχων κηδεύματα» («Проявляющее заботу (о тебе) с удовольствием»). Пилад не называет Ореста по имени, однако переводчик чувствует необходимость это имя вставить:

В русских версиях трагедий Еврипида Троя нередко называется Илионом, Илион – Троей, троянцы – фригийцами, фригийцы – троянцами. Переводчики считают, что имеют полное право заменять одно имя другим просто потому, что им так удобней, игнорируя выбор самого автора. Более того, в этом подходе нет никакой системы. Переводчик просто следует или не следует воле автора, когда захочет. Приведу примеры из диалога между Афиной и Посейдоном, которым открываются «Троянки».

Анненский и Шервинский следуют за Еврипидом:

Потом упоминаются троянцы:

Анненский снова верен выбору Еврипида:

У Шервинского же троянцы пропадают вовсе:

Чуть позже Еврипид называет Трою «Илионом»:

Однако ни один, ни другой переводчик и не думает следовать за автором:

Ниже Еврипид снова называет Трою Илионом:

На этот раз желания переводчиков разделяются. Анненский продолжает называть город «Троей», а Шервинский переключается на «Илион»:

Фригийцев тоже постигает незавидная участь – вторичное уничтожение, теперь уже под рукой не ахейцев, но переводчиков. Рассмотрим строки из тех же «Троянок»:

Поскольку ранее те же самые воины уже были названы троянцами, то переводчики не считают нужным тратить бумагу на их альтернативное наименование:

В «Ифигении в Авлиде» фригийцам поначалу тоже не везёт. Ифигения говорит отцу:

Перевод Анненского таков:

Смотри ж: скорей вернись к нам, и с победой.

Однако в заключительных двух строках трагедии фригийцы всё-таки торжествуют, заменяя, правда, не троянцев, но саму Трою:

Вот перевод, а, вернее, оригинальное творчество Анненского, потому что переводом это назвать нельзя:

Что касается имён собственных, то в переводах Еврипида появляется ещё одна особенность, заметная у Анненского. Эта особенность состоит в том, что первое или второе лицо без всяких на то оснований заменяется на третье, и либо персонаж говорит о себе, как о другом человеке, либо к персонажу обращаются так, будто говорят о ком-то другом. Вот, например, слова Ясона из «Медеи»:

Ясон, как мы видим, говорит Медее «ты», однако Анненский переводит в третьем лице:

Вот ещё один пример, опять же из речей Ясона:

Опять муж обращается к жене на «ты» в оригинале, но не в переводе Анненского:

Это тем более странно, что Ясон сначала говорит ей «жена», а потом вдруг упоминает «ложе Медеи». Конечно, редкий читатель не знает, что имеется в виду та же самая женщина, но эта привычка переводчика переключаться на третье лицо привносит в текст некоторую манерность, искусственность, которой нет в оригинале.

Справедливости ради нужно сказать, что Еврипид делает нечто похожее, правда, очень редко и при упоминании героем самого себя. Один из таких редких примеров можно найти в «Алкесте», где Адмет возражает на уговоры Геракла снова жениться и отвечает, указывая на самого себя:

Удивительно, что здесь, когда сам автор даёт некоторое право на использование так любимого переводчиком третьего лица, Анненский этого не делает:

В переводе Анненского бывает и так, что оба персонажа говорят о себе в третьем лице, отчего создаётся поистине странная атмосфера какой-то холодности, отчуждённости. Приведём пример из той же «Алкесты», из сцены смерти героини на руках супруга:

Оба персонажа обращаются друг к другу на «ты», но Анненскому это не нравится, он стремится добавить в эту сцену пафоса, улучшить Еврипида:

Противоположной проблемой является не утрата той или иной реалии, а, наоборот, добавление материала в текст, чтобы разъяснить для читателя то, чего, по мнению переводчика, он не поймёт. Это явление тоже, к сожалению, повсеместно распространено в переводах Еврипида, не только на русский, но и на другие языки. Можно привести немало примеров, но для краткости ограничимся лишь одним.

В «Оресте» вестник, разговаривая с Электрой, говорит, что её брат и Пилад явились на городской суд, который состоялся на склоне холма:

Данай был очень влиятельным аргосским царём, много сделавшим для всей Греции. В его честь греки называли себя «данайцами». В результате конфликта с Египтом Данай приказал своим пятидесяти дочерям зарезать их мужей-египтян в первую брачную ночь. На первом собрании жителей Аргоса и обсуждалось примирение с египтянами. Заметим, что Еврипид не называет повода для собрания. Анненский, однако, любезно разъясняет эту тайну своим читателям:

Впрочем, это разъяснение годится только для тех читателей, которые уже хорошо знакомы с мифом. Для тех же, кто с мифом не знаком, эти два слова, «за дочерей», не прояснят ничего. Получается, что в любом случае вставка не имеет никакого смысла.

В этом разделе специально приведено много примеров, чтобы показать распространённость упоминаемых проблем. Эти проблемы можно с лёгкостью умножить, однако это будет излишне и утомительно. Сказанного достаточно, чтобы проиллюстрировать некоторые особенности стиля переводчиков Еврипида, которых, на мой взгляд, следует избегать. Повторю, что моей целью не является осуждение переводов Анненского, Шервинского или Мережковского, и не с целью критики их творчества был сделан этот небольшой разбор. В целом Шервинский и Мережковский более бережно, чем Анненский, относятся к реалиям оригинала, но сам объём переводов Анненского делает его погрешности более явными.

Было бы преувеличением заявлять, что указанные недостатки присутствуют в русских версиях трагедий Еврипида повсеместно. Не все реалии, конечно, утрачиваются или меняются, и степень точности колеблется в рамках даже одного перевода. Тем не менее, указанные тенденции существуют, как следует из приведённых примеров, и эти тенденции препятствуют адекватному воплощению трагедий Еврипида на русском языке.

Можно подумать, что эти особенности не так уж и важны. Какая разница, куда будет вонзён меч – в печень, в грудь или в сердце? Рана будет одинаково смертельной, и суть произошедшего нисколько не изменится. Какая разница, что́ у героя на панцире – зыркающий огнём лев или дышащая огнём химера? Какая разница, кони быстрые или крылатые, облачена героиня в пеплос или в ризу? Какая разница, назовётся ли Пегас «Пиренским конём» (со всеми вытекающими отсюда богатыми мифологическими ассоциациями) или «дивно крылатым конём»? Какая разница, скажем ли мы, что Леда – дочь Фестия или не скажем? Какая разница, Илион или Троя, Гектор или Приамид, фригийцы или троянцы, барбитон или балалайка? Главное ведь поэзия, драма, накал страстей – а всё прочее не так уж и важно, и можно переводить что угодно как угодно, лишь бы красиво было, увлекательно и захватывающе.

Какая-то правда тут есть, и людей, которые придерживаются подобных взглядов, понять можно. Действительно, суть трагедии, может быть, и не изменится, но произведение искусства состоит не только в главной идее, в значении происходящих событий, но также и в атмосфере, которая сплетается порой из мелких, не очень значащих подробностей. И если происходит постоянная порча этих подробностей, которые либо теряются вовсе, либо заменяются на что-то иное, что более по вкусу переводчику, чем автору, то эта совокупная потеря уже довольно серьёзна.

Здесь речь идёт не об искусстве перевода, не о таланте, с которым произведение перевоплощается с одного языка на другой, но об элементарном сохранении оригинального «инвентаря» – предметов, мест, имён. Каким бы талантливым ни был переводчик, вправе ли он растрачивать этот инвентарь, терять его, менять его на другой?

Я не хочу сказать, что нужно с фанатичным упорством сохранять каждое имя, каждую деталь перевода. Эпоха буквализма давно уже прошла. Бывает, что иногда приходится что-то изменить, чем-то пожертвовать либо ради складности звучания текста, либо по каким-то другим причинам. Однако есть разница между редкими, даже исключительными случаями изменения или утраты реалий оригинала и намеренной, вошедшей в привычку вольностью в обращении с этими реалиями. Более того, читатель, не знакомый с оригиналом, даже и не догадывается, что его обкрадывают, что вместо одного имени ему нередко дают другое, что изменяют предметы, части тела, одежду, географические названия – словом, хозяйничают в тексте, решая за читателя, что́ ему стоит знать, а без чего он, так сказать, обойдётся.

Сформулируем же следующий принцип перевода трагедий Еврипида. Необходимо сохранять реалии оригинала, насколько это возможно, неприкосновенными. Предметы, географические названия, имена, прозвища и прочие детали текста должны передаваться в точности такими, какие они в оригинале. Недопустима также ни утрата реалий, ни введение реалий, отсутствующих у автора. Понятно, что создание перевода является творческим актом и поэтому скрупулёзно следовать указанному принципу не всегда возможно, однако отклонения от него должны быть исключениями, а не разрешённой самому себе вольностью.

[1] Медея, трагедия Еврипида. Перевод с греческого с примечаниями П.Д. Шестакова. Казань: Университетская типография, 1865.

[2] «Лицо, спустившее на воду тысячу кораблей» («Доктор Фауст», Сцена 13, строка 90).

[3] The Orestes of Euripides. With Brief Notes by F.A. Paley. Cambridge: Deighton, Bell and Co., 1879. 98.

[4] Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett. Oxford: Clarendon Press, 1964. 381.

[5] Euripides. Medea. The Text Edited with Introduction and Commentary by Denys L. Page. Oxford: Clarendon Press, 1938. 111.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы