Принципы перевода трагедий Еврипида на русский язык (2)

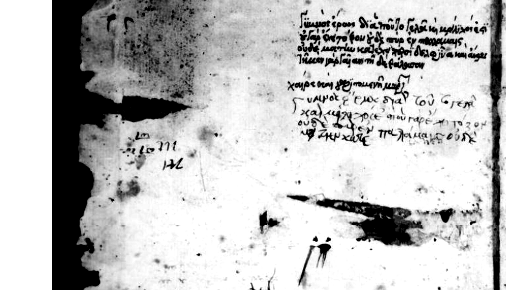

Страница манускрипта трагедий Еврипида из монастыря Св. Екатерины на горе Синай, Египет.

Перевод хоров

Перевод хоров связан с трудностями не меньшими, чем перевод ямбического триметра. Хоры представляют собой яркую грань дарования Еврипида, не драматурга, но лирического поэта. Нередко эти части трагедий обладают высочайшими поэтическими достоинствами, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы сохранить эти достоинства в переводе.

В отличие от прозрачного, классически чёткого языка драматических частей хоры Еврипида зачастую написаны языком весьма сложным, синтаксис бывает запутанным до такой степени, что затрудняется понимание смысла. Нередко комментаторы расходятся в своих толкованиях именно вследствие этих сложностей. Более того, в хорах попадается больше ошибок переписчиков и всякого рода порчи текста, что, видимо, свидетельствует о трудностях интерпретации текста самими носителями языка.

При переводе некоторых из хоров Еврипида возникает недоумение, как же рядовые, в большинстве своём неграмотные слушатели, современники автора, могли понимать их. Сомнительно, что полное постижение имело место. Многие хоры раскрываются лишь во время внимательного изучения. Мне кажется, они писались в расчёте на то, что искушённые ценители будут разбирать их либо по рукописям, либо во время частных чтений. Известно, что образованные люди той эпохи ценили сложные тексты, требующие интеллектуального напряжения. Впрочем, это сторонняя гипотеза, не имеющая прямого отношения к нашей теме.

Дарование Еврипида таково, что красота его поэзии сияет сквозь любые текстологические трудности. Первый и самый главный вопрос: как передать эту красоту, как сохранить её в переводе?

Бывает, что размер, которым написан хор, относительно прост. Это может быть, например, дохмий с небольшими отклонениями. Дохмий, как и трохеический тетраметр, передаёт взволнованную речь, однако, в отличие от последнего, он более ориентирован на внутреннее страдание, а не на внешний конфликт. Дохмий прекрасно приспособлен к русскому языку, и переводится без больших усилий.

К сожалению, ситуация, когда структура хора более или менее устойчива, встречается не часто. Обычно хоры Еврипида написаны сложными размерами, для правильного прочтения которых требуются специальные метрические схемы. Более того, эти схемы меняются от издания к изданию, выдавая разногласия между самими комментаторами по поводу того, как же эти хоры правильно прочитывать.

Прежде чем переводить такие хоры (а их, повторяю, подавляющее большинство), требуется определить методы работы. Задача эта очень непростая и, видимо, не имеет какого-то одного решения, о чём свидетельствует и опыт переводчиков прошлого.

Итак, существуют следующие методы перевода хоров Еврипида:

- стихотворениями в произвольных размерах, либо с рифмой, либо без рифмы;

- верлибром;

- точной имитацией наиболее авторитетных метрических схем;

- воспроизведением доминирующего размера, очищенного от колебаний ритма.

Рассмотрим эти методы один за другим.

- Перевод стихотворениями

Принципиальный отказ от следования размеру оригинала характерен для переводов XIX века. Например, и Анненский, и Мережковский заменяют оригинал стихами собственного сочинения, лишь отдалённо следующими за авторским смыслом. Более того, эти стихи нередко рифмуются. Разумеется, в наше время такие переводы можно счесть лишь вольными имитациями. Трудно сказать, что заставляло маститых переводчиков идти на этот шаг. Возможно, оригиналы казались им недостаточно поэтичными, и у них возникало желание усилить поэтический элемент, или же они стремились создать современные эквиваленты античным хоровым партиям, полагая, что современники Еврипида воспринимали хоры так же, как их собственные современники воспринимают рифмованные стихи. В ту эпоху вольное обращение с оригиналом было обычным делом. Переводчики часто возводили себя в ранг соавторов и как бы создавали произведение заново, под влиянием импульса, полученного от оригинала. Бывало даже, что переводчик соперничал с автором, считая собственное видение ценнее и глубже оригинального. Так, говоря о переводах Анненского, М.Л. Гаспаров с большой долей справедливости утверждает, что «в драматических частях трагедии Анненский – соперник Еврипида, в лирических частях – хозяин».[1]

Конечно, далеко не все шли по этому пути. Были и формалисты, такие как Фет или Брюсов, требовавшие буквального воспроизведения текста, но речь сейчас не о них, а только о переводчиках Еврипида.

Вот, например, один из хоров «Медеи» в исполнении Анненского:

От Еврипида здесь остаётся очень мало. По сути это романтическое стихотворение, по своему пафосу и стилю весьма характерное для конца XIX века. Именно так, то в рифму, то без рифмы и переводили хоры Еврипида, совершенно искажая образ античного трагика и делая из него экзальтированного, страстного поэта-романтика. Согласно меткой характеристике В.Н. Ярхо, здесь мы встречаем Еврипида «сильно модернизированного и сентиментализированного».[2] Нет ни оригинального размера, ни оригинальной поэтики, ни даже близкой передачи оригинального смысла, потому что, во-первых, переводчик и не стремится близко следовать оригиналу, а, во-вторых, необходимость соблюдать произвольно выбранный размер (в данном случае, трёхстопный амфибрахий) и рифму делает перевод ещё менее точным. По подсчётам М.Л. Гаспарова, в хорах, переведённых Анненским, «показатель точности падает до 30%».[3] Получается, что примерно 70% оригинала до читателя не доходит.

Этот метод обладает, пожалуй, лишь одним достоинством – если переводчик наделён поэтическим талантом, то у него может получиться красивое стихотворение, и оно будет иметь свою литературную ценность. Недостатки же этого метода очевидны: огромные утраты оригинального материала, полное несоответствие звучания перевода звучанию оригинала, серьёзное отступление от авторского стиля, который меняется до неузнаваемости. В наше время у этого метода едва ли остаются серьёзные защитники. Он безнадёжно устарел, и в современном переводе применяться не может.

- Перевод верлибром

Как уже говорилось, хоровые партии в трагедиях Еврипида нередко обладают таким сложным, таким переменчивым ритмом, что размер, лежащий в основе этих партий, прослеживается либо с трудом, либо не прослеживается вовсе. Известно, что Еврипид сам писал музыку к своим хорам. Конечно, музыка упорядочивает ритмическую структуру, делает её более лёгкой для восприятия, однако музыка Еврипида до нас не дошла, поэтому ключа к правильному исполнению хоров у нас нет.

При переводе хоров у верлибра обнаруживается три несомненных достоинства. Во-первых, верлибр не скован ни размером, ни ритмом, а, значит, переводчик может следовать смыслу оригинала очень близко. Важность этого нельзя недооценивать, потому что лирическая поэзия Еврипида – явление сложное, красивое, обогащённое смелой образностью, так что возможность передавать это смысловое богатство с наименьшими потерями можно только приветствовать. Во-вторых, верлибр очень гибок и способен играть на тонком взаимодействии дыхания стиха, образа и мысли. В умелых руках может получиться высокохудожественный, точный перевод, обладающий собственной, пусть и не оригинальной, но всё-таки эффектной, завораживающей мелодикой. И, в-третьих, верлибр способен создать иллюзию близкого следования оригинальному звучанию, потому что весьма часто ритм Еврипида настолько изменчив и сложен, что и в самом деле напоминает верлибр. Читатель, не знакомый с оригиналом, не почувствует никакой разницы между строфой, переведённой с точным соблюдением всех особенностей оригинального ритма, и строфой, переведённой верлибром.

Недостатки верлибра тоже серьёзны. Во-первых, при такой сложной, изменчивой ритмике страдает симметрия строф и антистроф. Если же намеренно заставлять верлибр этой симметрии подчиняться, то будет совершаться насилие над самой его природой ради формального, произвольного результата. Симметрия строф и антистроф – яркое явление поэтики Еврипида (как и всей античной драмы), поэтому её утрата будет немалым недостатком. Во-вторых, при переводе верлибром оставляется даже попытка найти ключ к переводу хоров, к вычленению стройной мелодии из тугого клубка ритмов. Это, безусловно, капитуляция, которая закрывает путь возможному воплощению хора в стройном, классическом виде. Более того, переводчик открывает себя для обвинений в том, что он либо не понимает, как переводить хоры, либо слишком облегчает себе задачу. Оба эти обвинения весьма несправедливы, но их можно иногда услышать.

Несмотря на указанные проблемы верлибра, хоры первых семи трагедий я перевёл именно им. Пока не было найдено решение проблемы, этот метод представлялся мне гораздо предпочтительнее метода вольного стихосложения. Впоследствии, когда раскованный шестистопный ямб сменился ямбом классическим, верлибр в свою очередь стал казаться слишком бесформенным на фоне правильного шестистопника, поэтому было решено перейти к следующему, принципиально другому методу.

- Точная имитация наиболее авторитетных метрических схем

Все хоры Еврипида были многократно проанализированы комментаторами. Несмотря на то, что нередко между комментаторами нет согласия по поводу того, каким именно размером написана та или иная строка или строфа, переводчик может пользоваться уже готовыми метрическими схемами, напечатанными в авторитетных изданиях. Такое решение, на первый взгляд, кажется наиболее логичным и даже единственно верным. В течение нескольких лет я переводил хоры именно так, пока не убедился в неприемлемости и этого подхода.

Приступая к работе с метрическими схемами, необходимо решить, как их расшифровывать. Схемы эти состоят из чередования долгих и кратких звуков, которых в русском языке нет, а есть слоги ударные и безударные. Самый естественный путь – представить, что долгому слогу оригинала соответствует ударный слог перевода, а краткому слогу оригинала соответствует безударный слог перевода. В этом решении уже есть натяжка и большая доля условности, потому что точных параллелей между долгим/ударным и кратким/безударным слогами провести нельзя. Звучание строки, построенной на музыкальном ударении, и строки, построенной на силовом ударении – это два разных звучания. Если не выдавать желаемое за действительное, то нужно признать, что музыку древнегреческого хора средствами русского языка передать невозможно, а можно создать некое условное соответствие, некую имитацию, лишь отдалённо напоминающую свой прообраз. Впрочем, при переводе хоров по метрическим схемам другого пути нет.

У такого перевода есть два достоинства. Во-первых, симметрия строф и антистроф сохраняется идеально, что, конечно, является большим плюсом. Во-вторых, такой перевод точно воспроизводит форму оригинала, если сделать скидку на упомянутую выше условность замены долгих и кратких слогов ударными и безударными.

Тем не менее, после нескольких лет работы я вынужден был признать, что перевод хоров по метрическим схемам есть долгое, изматывающее и кропотливое занятие с весьма низким коэффициентом полезного действия. Если переводчик трудится прилежно и наделён талантом, то у него, в конце концов, получится создать хор, точно следующий метрической схеме и являющийся поэтическим произведением. Это не невозможно, и даже становится делом менее трудным по мере накопления опыта. Более того, переводчик вправе испытывать моральное удовлетворение, ведь у него «всё как в оригинале», и если читатель, знающий древнегреческий язык, задастся целью сравнить оригинал с переводом, то он сможет воздать должное мастерству переводчика и насладиться филигранностью его работы. Заметьте, не красотой стиха, не изяществом поэзии, но именно мастерством и ловкостью, позволившими втиснуть авторский материал в сложную схему с минимальными смысловыми потерями. Так мы порой восхищаемся какой-нибудь сложной поделкой, не испытывая при этом сильного эстетического чувства.

Что же касается обычного читателя, не знакомого с оригиналом, то он не заметит никакой филигранности перевода и не оценит усилий, потраченных на его создание. И здесь кроется роковой недостаток – такой перевод не звучит, не дышит, не поёт. Древнегреческая музыка в нём не сохраняется, потому что эта музыка обусловлена языком совершенно иной природы, а возникший разнобой ритмов, рабски следующих за причудливой метрической схемой, настолько велик, что и вызывает утомление, и напоминает плохо написанный верлибр. Во всяком случае, такой хор, как правило, не достигает высокого художественного уровня, а если утрачена поэзия, то есть само вещество античного хора, то филигранность условного воспроизведения метрической схемы служит поистине малым утешением. Верлибр, в конечном счёте, звучит даже лучше, потому что там сохраняется дыхание, спонтанность, а имитация метрической схемы бывает стиснута до такой степени, что всякое дыхание из неё выжимается.

Приведу в качестве примера две строфы, одну из «Алкесты», другую из «Гекубы». Одна строфа переведена верлибром, а другая точно следует своей метрической схеме. Сможет ли читатель определить, где верлибр, а где оригинальная метрика?

Думаю, что это сложная задача. Строфы звучат почти одинаково. Вторая строфа, пожалуй, более скована. Обе звучат, как верлибр, хотя верлибром переведена лишь первая строфа, а вторая со всем тщанием следует метрической схеме. Значит, можно было бы ожидать, что она запоёт так же, как поёт оригинал, но этого не происходит. Несмотря на полную имитацию оригинала, перевод напоминает не очень талантливый верлибр. Это происходит оттого, что древнегреческая поэзия построена, как уже говорилось, на иных принципах, и эти принципы не совпадают с теми, на которых построена поэзия русская.

- Воспроизведение доминирующего размера

К этому методу я пришёл долгим путём проб и ошибок, и он представляется мне наиболее верным решением проблемы перевода хоров Еврипида.

Метод этот состоит в следующем. Каждая строфа хоровой партии построена, как уже обсуждалось ранее, на замысловатом переплетении размера и ритма. Размер может быть, например, двустопным дохмием (◡ – – ◡ – / ◡ – – ◡ –), однако редкая строка соответствует этому рисунку, то есть имеет ритм, полностью совпадающий с указанным размером. Почти всегда ритмический рисунок строки отклоняется от двустопного дохмия. Краткие слоги заменяются долгими, долгие – краткими, строка может растянуться, сжаться – словом, отклонение ритма от размера в древнегреческом языке чрезвычайно велико. Метрическая схема передаёт именно это разнообразие ритма, что и приводит к сложным структурам. Часто строка изменяется до такой степени, что теряет даже отдалённое сходство с дохмием и принимает очертания какого-нибудь другого размера. Английская поэтическая строка обладает подобным же свойством. Поскольку это напрямую касается нашей проблемы, приведём слова исследовательницы творчества Д.Г. Россетти Флоренс Бус. Она пишет, что многие строки его сонетов

подвешены между одним или двумя размерами. Встречаются лишние ударения, не сильные, поставленные для акцента добавочные ударения, <…> но более лёгкие, более неопределенные, которые могут образовывать или не образовывать спондеи, первичные или вторичные ударения. <…> Первичные инверсии часто встречаются в ямбических строчках Россетти. <…> От читателя требуется слышать несколько ритмов, причем ни один из них не обладает полной властью. Иногда слышен один, иногда два, иногда вообще непонятно, сколько нужно слышать.[4]

Похожее явление имеет место и в хорах Еврипида. Как и в случае с Россетти, чья ритмическая замысловатость не мешает воспринимать строки его сонетов как пятистопный ямб, ритмическая свобода хоров Еврипида не позволяет терять из виду очертания размера. Он всё равно улавливается слушателями, а блуждающий вокруг него ритм как бы оплетает его своим замысловатым узором, что создаёт густое, красивое звучание, которым хоры Еврипида так знамениты. Русский язык на это не способен. Слишком вольное блуждание ритма в нашей поэзии уничтожило бы ощущение размера. Русская поэзия тяготеет к сохранению строгой пульсации стиха. Механическое воспроизведение древнегреческой метрической схемы, следовательно, приводит к полному распаду ощущения размера. Стихи превращаются в неловкий, с трудом дышащий верлибр. Вот и получается, что рабское воспроизведение оригинала приводит к результату, не только далёкому от оригинала, но и лишённому эстетической ценности.

Остаётся лишь одно решение. Оно, впрочем, требует некоторого мужества. Для наглядности воспользуемся следующим образом. Представим себе структуру древнегреческой хоровой строфы в виде небольшой решётки с равными по величине ячейками, и сверху на эту решётку мысленно положим затейливое кружево. Нити кружева, разумеется, не совпадают с ячейками решётки, и заполняют их собой. Более того, кружево местами не достигает границ решётки, а местами выходит за эти границы и повисает по бокам. С помощью такого образа легко уяснить себе взаимоотношение размера и ритма в хоровой строфе. Покрытая кружевом решётка просматривается плохо и не производит впечатления упорядоченной структуры. Теперь при взгляде на неё складывается ощущение хаоса, беспорядочного переплетения прутьев и нитей. Так вот, у переводчика должно хватить смелости убрать всё кружево и оставить только решётку. Другими словами, нужно определить размер, лежащий в основе строфы, и переводить только этот размер, а хитросплетения ритма полностью игнорировать. Если в строфе два одинаково проявленных размера, следующих один за другим, то нужно переводить эти два размера. Если же второй размер проявлен слабо, то им можно пренебречь, чтобы он не создавал разнобоя в звучании строфы.

У этого метода есть один очевидный недостаток – теряется замысловатый ритм оригинала. Это, безусловно, утрата, которую нужно честно признать. Однако выигрыш настолько велик, что с утратой легко смириться. Более того, важно понимать, что замысловатый ритм всё равно не будет воспроизведён в переводе, он всё равно будет утрачен. Что же касается достоинств, то, во-первых, сохраняется оригинальный размер, которым написана строфа. Во-вторых, полностью удерживается симметрия строфы с антистрофой. В-третьих, переведённые таким образом хоры становятся поэтическими произведениями. Они начинают петь, звучать собственной музыкой – не выдуманной, не навязанной им, а исходящей свободно из заложенного в них метрического потенциала, а именно так и должны звучать хоры, именно так они и воспринимались восхищёнными зрителями две с половиной тысячи лет назад.

Приведём в качестве примера две строфы из «Медеи», переведённые сначала верлибром, затем по метрической схеме, и, наконец, только дактилическим размером, лежащим в основе этих строф.

Верлибр выглядит следующим образом:

И, наконец, перевод, выполненный доминирующим размером, а именно дактилем:

Нужно признать, что верлибр и даже перевод по метрической схеме немного более точно передают смысл оригинала. Однако этим их достоинства и завершаются. Несомненно третий вид перевода звучит намного лучше и создаёт ощущение поэзии, всё равно сохраняя высокую степень точности. Некоторая утрата незначительных деталей, обычная в любом поэтическом переводе – поистине малая плата за те огромные преимущества, которые этим методом достигаются.

Заканчивая эту тему, обратимся к одной из хоровых строф «Алкесты» (435-444):

«О, дочь Пелия! Радуйся в Аидовых жилищах, бессолнечный дом населяя! Пусть знает и черноволосый бог Аида, и тот старик, перевозчик мёртвых, который сидит у весла и кормила, (что он) перевозит очень и очень прекрасную женщину через озеро Ахеронтское лодкой двувёсельной!»

Если посмотреть на метрическую схему этой строфы, то получится весьма пёстрая картина:[5]

Можно перевести эту строфу верлибром:

Верлибр передаёт смысл текста с высокой точностью, но, конечно, никак не отражает ни оригинального размера, ни оригинального ритма. Впрочем, возникает некая имитация ритмического богатства оригинала, потому что каждая строка перевода, как и каждая строка оригинала, обладает собственным ритмом.

Перевод этой же строфы точно по метрической схеме:

Несмотря на то, что этот вариант перевода точно соответствует оригинальному ритму, он звучит скованно и, в сущности, хуже верлибра. Всё усердие, потраченное на втискивание смысла в жёсткую схему, пропало даром. Несмотря на то, что удалось передать смысл оригинала с минимальными потерями и добавлениями, строфа не производит впечатления поэзии.

И, наконец, перевод этой же строфы доминирующим размером, т.е. дактилем:

Наиболее ярко выраженный размер этой строфы в оригинале – дактиль. Он и берётся за основу перевода. При этом все прочие размеры и ритмические отклонения отсекаются. На дактильной основе образуется иной, русский ритмический рисунок, гораздо более приближенный к рисунку размера, чем в оригинале, что и свойственно русской поэзии. Мы видим, что в этом переводе тоже сохраняется высокая степень смысловой точности. Утраты и добавления минимальны. Более того, дактиль красиво звучит, в стихе сохраняется музыка и дыхание. Строфа воспринимается, как поэзия. Дактиль при этом – яркая черта оригинала, а не произвольный размер, привнесённый извне. Думаю, достоинства этого метода достаточно очевидны, чтобы счесть его наиболее пригодным для перевода хоров.

Обсудив проблемы, связанные с передачей формы трагедий Еврипида, поговорим о проблемах, связанных с передачей содержания.

Принципы работы с оригиналом

Целью перевода является создание русского Еврипида, другими словами, адекватное воплощение древнегреческих оригиналов великого трагика на современном русском языке.

Адекватное воплощение не состоится, если, во-первых, имеет место значительная утрата оригинального материала и, во-вторых, в текст трагедии привносится значительное количество материала от самого переводчика. Следовательно, основным принципом работы с оригинальным содержанием должно быть сведение утрат, неизбежных в любом переводе, к необходимому минимуму, а также максимальное сокращение слов, выражений, образов и метафор, отсутствующих в оригинале. Полностью отказаться от привнесения в перевод собственного материала, к сожалению, невозможно, но это нужно делать крайне осторожно и скупо.

Поскольку поэтический перевод не является точной наукой, степень утрат и нововведений каждый переводчик определяет по-своему. Одному переводчику, например, покажется значительным, что кровь в оригинале «красная», и он так и переведёт. Другой переводчик с лёгкостью пожертвует этим эпитетом как самоочевидным, а третий заменит прилагательное «красная» на «багряная». В работе над этими переводами я придерживался следующего принципа: если Еврипид говорит «красная», то нужно попытаться сохранить именно этот эпитет. Если по каким-то причинам слово «красная» не может быть сохранено как есть, то ему подбирается синоним, и только в крайнем случае эпитет опускается, потому что разумно пожертвовать очевидной подробностью, чтобы за счёт освободившегося места сохранить другую, более важную. Впрочем, таких утрат в переводе мало, потому что шестистопный ямб даёт достаточно места для сохранения текста оригинала в целости.

Бывает и так, что древнегреческий язык выражает какую-либо сентенцию очень ёмко, что невозможно сделать по-русски. В таком случае нужно задействовать подтекст, наполняя его теми смыслами, которые должны уйти с поверхности. Приведу два примера. В трагедии «Электра» главная героиня упрекает своего мужа, бедного земледельца, в том, что тот пригласил в гости Ореста и Пилада (личность которых пока не раскрыта), людей по виду знатных и привыкших к роскоши. Крестьянин возражает:

«А что? Если (они) являются (такими) благородными, какими кажутся, не понравится ли им равным образом (находиться) как в скромной, так и в иной (т.е. богатой) (обстановке)?»

Ясно, что в таком развёрнутом виде это двустишие не перевести, поэтому нужно выбрать те его элементы, которыми можно пожертвовать, не нарушая смысла:

Вопрос «а что?» сохранён. Множественное число (они) заменено на собирательное единственное (гость), что делает сентенцию более абстрактной. Предпосылка «когда твой гость и вправду благородный» подразумевает продолжение – «а не просто кажется таковым». Равным образом слова «и скромному приёму» подразумевают – «а не только богатому». Таким образом, удаётся увести некоторые элементы оригинала с поверхности строки в подтекст и хотя бы так, но сохранить их.

Не лишним будет обратиться к переводу Анненского и показать степень сохранения оригинала в переводе, выполненном по иным принципам. Анненский переводит так:

Видно, как сильно переиначен смысл оригинала из-за недостатка места. Исчезло восклицание «а что?». Появился какой-то «вид», который отражает «их души». Может быть, «вид их» отражает «души»? В любом случае, нужно остановиться и подумать, прежде чем смысл строки станет ясным. Далее, Еврипид не говорит, что гости «посмеются» над «нищетой». Муж Электры беден, но далеко не нищ. У него обычный крестьянский дом, своё хозяйство и даже батраки, поэтому нищим его можно назвать лишь по сравнению с царём или каким-нибудь аристократом. В любом случае, сам он себя так не называет. Гостям может не понравиться простая обстановка, но это далеко не значит, что они станут высмеивать хозяина.

Второй пример тоже взят из «Электры». Орест и Пилад видят героиню, одетую бедно, остриженную (в знак траура по отцу), с кувшином на голове, и принимают её за служанку:

«Но – (я) вижу вон там какую-то служанку, но́шу из источника на остриженной голове несущую – давай присядем и вызнаем (что-нибудь) у рабыни. Может быть, (мы) услышим слово о тех (вещах), ради которых, Пилад, мы прибыли в эту землю.»

Еврипид использует два слова для обозначения слуг и рабов – «πρόσπολος» и «δοῦλος». Первое слово означает, в основном, человека, находящегося в услужении, а второе – человека, родившегося рабом. Первое слово встречается у Еврипида значительно чаще второго, и я предпочитаю переводить его как «слуга» или «служанка». В данном отрывке встречаются оба слова, что необычно. Перевод это отражает. Сохранена и вся остальная информация. Причудливое выражение «πηγαῖον ἄχθος», т.е. «родниковая ноша» заменяется на «кувшин тяжёлый», потому что буквальный перевод – «с источниковой ношей» или «с поклажей родниковой» – звучит слишком необычно и ни один из вариантов замены нельзя счесть удачным. Видно, что выбранный метод перевода достигает высокой степени точности.

Приведём для сравнения и версию Анненского:

Даже беглого взгляда на этот отрывок достаточно, чтобы стала очевидной чрезвычайная вольность обращения с оригиналом и значительные утраты материала, которые нельзя объяснить лишь нехваткой места. Мы имеем дело с иным подходом к существу перевода, где переводчик возводится в ранг соавтора, наделённого всеми творческими полномочиями. Двойное обозначение женщины как «служанки» и «рабыни» пропало. Появилось большое количество наполнителя: «видно», «по воду к реке спускалась», «не вырвется ль у ней», «на наше счастье», «намёк какой» (с неблагозвучной сшибкой двух «к»), «довольно слова», «тс-с». Появились многоточия, которых у Еврипида нет. В переводе непонятно, какой намёк должен вырваться из уст служанки, тогда как в оригинале пояснено, что служанка может сказать что-нибудь о том, ради чего Орест прибыл в город Аргос (почему служанка вдруг должна заговорить об этом – вопрос уже к автору). Но самое главное, в этом каскаде выдуманных слов пропадают весьма важные подробности. Во-первых, Орест приказывает Пиладу и слугам присесть, чтобы служанка их не увидела. Анненскому, видимо, этот момент кажется не слишком поэтичным, поэтому у него все остаются в полный рост на сцене, и Электра должна произносить свой монолог перед целой толпой людей, притворяясь, что не видит их. Конечно, античная драма не реалистична, и на сцене есть свои условности – но если сам автор хочет, чтобы герои спрятались, почему бы не пойти ему навстречу? Во-вторых, в оригинале у Электры острижены волосы. Она сделала это в знак траура по отцу, поэтому и стала похожей на рабыню (рабы должны были носить короткую стрижку). И траур по отцу, и схожесть с рабыней (одна из причин, по которой Орест не узнаёт свою сестру) пропадают в переводе Анненского. А ведь то, что девушка так долго скорбит по своему отцу и чтит его память, характеризует её определённым образом и помогает понять тот чудовищный поступок, на который она скоро решится. Но, видимо, остриженные волосы кажутся переводчику непоэтичными. Может быть, ему хочется, чтобы волосы Электры романтически развевались на ветру.

Это подводит нас к следующему принципу перевода трагедий Еврипида – очищение их от чуждой им романтической эстетики.

Очищение оригинала от «романтической» эстетики

Прежде всего, следует пояснить, что́ здесь имеется в виду под «романтической» эстетикой, потому что романтизм бывает разным, и не все его проявления относятся к предмету данного разговора. Так вот, под «романтической эстетикой» здесь понимается определённая приподнятость тона повествования, выспренность чувств и эмоций, некое состояние экзальтированности речей и поведения персонажей, которые чужды эстетике Еврипида и характерны для переводов Серебряного века, о которых и пойдёт речь.

Стиль великого трагика не имеет ничего общего с указанными тенденциями. Его язык (в драматических частях, не в хорах) сдержан до скупости, порой суховат, порой циничен и вместе с тем кристально ясен, чёток и экономичен. Как верно отмечает В.Н. Ярхо, Еврипид «по-гречески краток в речах и неисчерпаемо глубок в мысли».[6] Иногда встречаются двусмысленности, бывает, что мысль слегка размыта и допускает несколько толкований – но в целом поступки героев обусловлены, во-первых, неким стабильным самоощущением, которое (за редчайшими исключениями) не меняется в течение всей пьесы, и, во-вторых, такой реакцией на внешние события, которая логически соответствует указанному самоощущению. Здесь не место проводить психологическое исследование героев Еврипида, и эта задача была уже не раз выполнена исследователями его творчества. Достаточно сказать, что мы имеем дело с античным театром, а это не то же самое, что театр нового времени. То, что мы привыкли видеть в трагедиях Шекспира, Шиллера и более поздних романтиков, то есть метания, сомнения, напряжённый внутренний поиск, мучительное нащупывание правильного решения, становление характера через перенесённые испытания, эмоциональная раскованность, пронзительное и напряжённое созерцание сменяющих друг друга мыслей, чувств и эмоций – всё это не свойственно античному театру. Да, у Еврипида можно найти метания и сомнения (например, внутренний ад, через который проходит Медея), и становление характера (например, внезапное превращение Ифигении из перепуганной девочки в решительного, зрелого человека, добровольно жертвующего своей жизнью), и душевные терзания (например, ужас и раскаяние Геракла или Агавы), но эти психологические элементы не доминируют в эстетике античного театра. Они всё-таки являются результатом осознания человеком своего изначального места в мире людей. Мучения Медеи вызваны не только любовью к сыновьям, но и превосходящим эту любовь желанием отомстить Ясону и защитить свою репутацию. Пожертвование Алкесты вызвано вполне логичными соображениями, которые она сама пространно излагает, а вовсе не любовью к мужу. Геракл раздавлен несообразностью своего поступка с тем статусом героя, который он завоевал ранее. Даже мучения Агавы ожидаемы от матери, потерявшей сына. Другими словами, все эти персонажи делают то, что делают, не потому, что приходят к этому путём мучительного внутреннего поиска, а потому, что они с самого начала таковы. Душа античного героя, в отличие от души героя нового времени, не развивается, но является некоей данностью, сдержанной в самой себе. Пожалуй, единственный пример нарушения этого принципа можно найти в неожиданной трансформации характера Ифигении, но даже и здесь внутренний скачок логически обоснован и вызван работой рассудка той личности, которая и ранее была целостна и лишь скрывалась под хрупкой личиной подростка.

Этими особенностями и обусловлена эмоциональная сдержанность трагедий Еврипида по сравнению с более поздним театром, и навязывать античным персонажам экзальтированность, хлещущую через край эмоциональность, спонтанность и страстность – значит навязывать театру Еврипида чуждую ему эстетику, которая не только не проясняет эти древние тексты, но и значительно мешает их адекватному, а, значит, и плодотворному восприятию.

Ярким примером романтического вмешательства в мир Еврипида является перевод «Ифигении в Авлиде», сделанный на немецкий язык Фридрихом Шиллером (1788-1789). Недовольный слишком растянутой концовкой пьесы, которая, по его мнению, снижает воздействие поступка Ифигении на зрителя, Шиллер закончил пьесу на том месте, где Ифигения произносит последнюю молитву и уходит на смерть. Длинная хоровая партия, речь вестника, повествующего о самом жертвоприношении, и также реакция Клитемнестры на этот рассказ и её заключительный диалог с Агамемноном – всё это безжалостно выброшено. Прав ли был Шиллер, идя на такой шаг? С точки зрения драматурга-романтика, возможно, и прав. Такая концовка, действительно, весьма эффектна, и если бы Шиллер писал собственную пьесу по мотивам Еврипида, как это делал его великий друг и сподвижник Гёте, то его решение не вызвало бы сильных возражений. Однако такое смелое, если не сказать грубое вмешательство в античный текст показывает, что переводчик не вполне понимал античную эстетику, а если и понимал, то ставил её ниже эстетики романтической. Ингленд, обсуждая поступок немецкого драматурга, пишет следующее:

Шиллер... был бы удовлетворён, если бы пьеса оканчивалась без всякого ясного рассказа о судьбе героини и о воздействии этой судьбы на тех героев, которые остались в живых. Однако сомнительно, что греческая аудитория приняла бы такое затенение главного события пьесы. Любой драматург мог бы оставить рассказ недосказанным, но только не Еврипид.[7]

Следуя своим представлениям о драматическом действии, переводчик навязывает античному автору собственную эстетику и тем самым сильно искажает его произведение. Античная литература ценит законченность, завершённость, успокоение страстей в конце действия, прояснение всех неясностей. Перевод, обрывающий такое произведение на полуслове, не повышает его экспрессивность, но уродует его. Читатель, желающий ознакомиться с шедевром Еврипида по переводу Шиллера, получает не только неполное, но и значительно испорченное произведение. Конечно, перевод Шиллера представляет собой крайнее выражение переводческой самонадеянности, однако в той или иной мере подобные тенденции встречаются во многих переводах вплоть до середины ХХ века.

«Романтическая» эстетика в переводах Еврипида имеет три основных проявления. Во-первых, это сценические указания, которые имеют мало общего с оригиналом и являются фантазиями переводчика в манере своей эпохи. Во-вторых, это сценические ремарки, поясняющие читателям и актёрам, как должны вести себя персонажи. Эти ремарки сильно вредят восприятию античных текстов, создавая анахроничную, ложную по стилю атмосферу. И, в-третьих, это высокопарный, экзальтированный тон перевода, свойственный не античным героям, но современникам переводчика. Конечно, каждый переводчик бессознательно привносит в перевод эстетику своей эпохи. Этого избежать невозможно. Однако есть разница между бессознательным отражением эпохи и личности переводчика и вполне осознанной, намеренной модернизацией текста, даже агрессивным его улучшением. Ирония заключается в том, что подобная модернизация быстро устаревает и уходит в прошлое вместе со своей эпохой, а верное следование подлиннику оказывается созвучным многим эпохам, потому что не привязано ни к одной из них. Еврипид – один из великих поэтов нашей цивилизации, один из людей, эту цивилизацию создававших, поэтому точный и беспримесный перевод его произведений будет созвучен всякой эпохе – до тех пор, пока наша цивилизация существует.

Приведём примеры вышеупомянутых «романтических» искажений. Итак, сценические указания. Переводы Анненского и Мережковского изобилуют ими. Вот, например, описание, которое Анненский вставляет в текст «Медеи»: «Из средних дверей выходит с небольшою свитою рабынь в восточных одеждах Медея; у неё длинный овал лица, матовые чёрные волосы, тип лица грузинский, шафранного цвета и затканная одежда напоминает Восток.» Ничего подобного у Еврипида нет, и нигде не сказано, что это уже не оригинал, но вольное творчество переводчика. Почему Медея одета в восточные одежды? Потому что это романтично, это создаёт экзотический образ. Перед жаждой экзотики отступает логика, которой так знаменит Еврипид. Медея бежала с Ясоном поспешно, на колеснице, со своим братом, которого она по пути убила. У неё не было сундуков с вещами. Не было ни времени, чтобы их упаковать, ни места, куда их поставить. Потом они с Ясоном странствовали весьма далеко от Востока, прошло немало лет (достаточно, чтобы двое их детей не только родились, но и достигли относительно сознательного возраста), потом они жили немалое время в Коринфе. Откуда, спрашивается, у Медеи восточные одежды? И даже если она приобретала их на коринфском рынке, то зачем ей подчёркивать своё отличие от того общества, в которое она всеми силами пытается влиться? Далее мы узнаём, что тип лица у Медеи «грузинский». Почему грузинский? Почему не армянский? Медея из Колхиды, древней области, расположенной между нынешними Грузией и Арменией. Длинный овал лица, матовые чёрные волосы, шафранная одежда, которую семья изгнанников, погрязшая в долгах и бедах, никак не могла себе позволить. Мы видим, как создаётся некая картина, которая не только отсутствует у автора, но и противоречит как логике, так и атмосфере происходящего. Конечно, нельзя требовать, чтобы трагедия во всём была логична. В ней есть свои условности, которых много и у самого Еврипида. Но зачем отягощать их собственным сочинительством, доводя античную эстетику до абсурда?

Появляется Креонт, афинский царь. Тут же читателю даётся его описание, целиком выдуманное переводчиком: «Те же и Креонт со свитой и скипетром. Он ещё не стар. Вид и голос человека рассеянного, живущего порывами и впечатлениями. Голосу не хватает уверенности.» Еврипид не сообщает нам возраста Креонта. Допустим, что это не дряхлый старик, а зрелый мужчина. Креонт не забывает носить повсюду скипетр, и одновременно он рассеян, живёт порывами и впечатлениями. Очевидно, Анненский делает такой вывод на основании любовной связи, в которую вступил Креонт по пути домой. А почему голосу царя не хватает уверенности? Видимо, потому, что он уступает настойчивым просьбам Медеи о предоставлении ей убежища и даже клянётся ей в этом богами. Однако поведение Креонта слишком продуманно, слишком осторожно для рассеянного человека, и если бы он жил порывами и впечатлениями, то он впечатлился был жалобами Медеи и в порыве сострадания забрал бы её с собой, а не предложил бы ей самой устроить свои дела и явиться к нему позже. Но даже если мы не будем обращать внимания на все эти несуразности, то всё равно перед нами герой не античной трагедии, но какой-нибудь современной Анненскому пьесы. Человек, живущий порывами, впечатлениями, рассеянный, неуверенный в себе. Это уже театр нового времени, это психологизм, которого античная трагедия не знала и знать не могла.

Посмотрим на поведение Медеи. Вот она «с загадочной улыбкой делает несколько шагов к средней двери», вот она «молча ломает руки», причём «глаза её сохраняют странное светлое выражение», вот она начинает говорить «тихим, почти нежным голосом и по временам опуская глаза», однако «скрытая злоба скоро начинает давать себя знать» и её голос «сливается с принятым ею на себя смиренным тоном», вот она «привлекает к себе детей каким-то судорожным движением», вот она «порывисто обнимает детей и целует их руки и лица», потом «с силой отрывается от них, слабо отталкивает их и закрывает лицо руками». В это время начинает смеркаться. «Солнце, приближаясь к горизонту, кажется больше и ближе к земле.»

Ничего этого, ни единого слова, нет у Еврипида. Всё, до малейшей детали, выдумано переводчиком, который хочет превратить героев античной трагедии в персонажей романтического театра. Эта участь постигает не только «Медею». Вот примеры из «Ифигении в Авлиде»: «Агамемнон побледнел и пошатнулся», «Агамемнон вздрагивает и бледнеет ещё более», «лицо царя бледно, губы сухие, улыбка слабая». Клитемнестра, «прижимая Ореста к груди, без слёз глядит ей (Ифигении – В.Н.) вслед расширившимися от ужаса глазами.» Подобные примеры можно приводить долго, но, думается, и этого достаточно, чтобы показать, как переводчик соавторствует Еврипиду, как он вмешивается в его творчество, как свободно переиначивает характер его героев, нарушая и волю, и эстетику автора.

Мы привели примеры из Анненского, но и Мережковский вдохновенно переписывает Еврипида: Медея «ведёт сыновей к дверям дворца, но на пороге останавливается, простирает руки к детям и плачет», потом падает «в изнеможении на ступени дворца», потом «обнимает сыновей с нежностью, но вдруг лицо её изменяется, глаза вспыхивают яростью». Не чужд этому виду творчества и более сдержанный Зелинский. В его прозаическом переводе «Вакханок», например, старый Кадм «целует дочь и, сломленный горем, уходит налево, сопутствуемый несколькими гражданами», Агава же «смотрит на Диониса сверкающими глазами», потом «срывает с себя небриду и венок и гневно бросает их под ноги Дионису», и так далее, и так далее.

Это додумывание переводчиком авторского текста, желание приукрасить текст новыми психологическими подробностями порой приводит к смешным результатам. В «Оресте» Электра, измождённая бессонными ночами, постоянной заботой о сумасшедшем брате и страхом надвигающейся казни, поддаётся на уговоры Ореста немного поспать. Это нужно Еврипиду, чтобы Электра не находилась на сцене во время последующих событий, где её присутствие не только нежелательно, но и невозможно (на сцене театра Еврипида не могло быть больше трёх актёров одновременно). Проходит череда сцен, в результате которых Орест и Пилад отправляются на площадь, в центр Аргоса, чтобы принять участие в суде. Еврипид сообщает нам, что Орест выглядит ужасно, со дня убийства матери он не мылся, волосы у него грязные, спутанные, от него дурно пахнет и так далее. Вот что происходит дальше (Электра обращается к хору):

«Электра: Женщины, разве этот дом покинул несчастный Орест, смирённый ниспосланным богами бешенством? Хор: Совсем нет. (Он) пошёл к аргивскому народу, (чтобы) защищать на назначенном суде (свою) жизнь, на котором (будет решено), жить вам или умереть».

Вот всё, что говорит Еврипид. А вот как переводит Анненский:

Электра

Фантазия переводчика воистину безудержна. Электра выходит из средней двери дворца, почему из средней, а не левой или правой? Почему-то она отдохнувшая и весёлая, будто два часа тревожного забытья стёрли и недельное изнеможение, и все её ужасные горести. Потом выясняется, что Орест убежал на суд без плаща, который один и мог хоть как-то скрыть его отвратительный, грязный вид. Мы также узнаём, что Орест убежал в Аргос, будто действие пьесы происходит в каком-то другом городе. Там, «на сходке», он будет вести «последний бой». Таким образом, мы имеем полуголого героя, его весёлую сестру, забытый на постели плащ, сходку в Аргосе и последний бой. И ничего этого нет в оригинале. Орест не забывает ходить по дому в плаще, даже лежать на постели в плаще, но забывает надеть его, когда уходит на суд. Оставленный на постели плащ нужен, конечно, Анненскому для того, чтобы Электра догадалась, что брата нет дома. Переводчик даже не думает о том, насколько абсурдна его выдумка. Для древнегреческого аристократа явиться в народное собрание без плаща – это то же самое, что для аристократа времён Анненского явиться на бал без штанов. Если же Орест бегает по Аргосу полуголый из-за того, что он сошёл с ума, то как же он собирается защищать себя в суде? Сходка – это, конечно же, народное собрание на центральной площади города, где собранию и положено быть. Но пятистопный ямб не позволяет переводчику передавать эти реалии правильно, поэтому он выбирает слова покороче. Более того, суд не «прощает», он либо казнит, либо милует. Хор у Анненского называет Электру «царевной», чего тоже нет в оригинале, а вот то, что в оригинале есть, то есть обращение Электры к хору – «женщины» – это выбрасывается из текста.

Вот что происходит, когда переводчик выходит из положенных ему рамок и начинает творить вместе с автором, то есть ставит себя в положение, равное автору.

Теперь о сценических ремарках. Их тоже великое множество. Приведём лишь несколько примеров из «Медеи». У Анненского героиня говорит то «стараясь придать голосу задушевность», то «быстро и несколько смущённо», то «с искусственно подавленным вздохом». У Мережковского речь Медеи ведётся то «в отчаянии», то «вкрадчиво», то «хладнокровно и насмешливо», то «злобно и насмешливо», то «с притворным смирением», то «самодовольно».

Переводы Еврипида перегружены этой безудержной романтической прозой. Вот ещё несколько примеров из творчества Анненского. «Менелай, в котором, однако, самодовольная уверенность смягчена набежавшим облаком нежной грусти.» «Сходит с постели и приближается к Менелаю, который инстинктивно отступает на шаг, не столько из страха, сколько из брезгливости.» («Орест») «Алькеста[8] с изменившимся от ужаса лицом молчит с минуту, только перебирая губами. Потом поднимает к небу тонкие, белые руки, приподнимается сама, глаза её расширяются.» «Алькеста под влиянием своих болезненных видений покинула ложе. Теперь, когда галлюцинации оставляют её, ослабелая, она глазами ищет опоры. И наконец, вся бледная, припадает к Адмету, который держит её прислонив к своей груди и молча ласкает ей волосы. Молчаливая сцена.» («Алкеста») Зелинский не отстаёт от своего друга и коллеги: «С левой стороны сцены появляется слепой Тиресий с тирсом в руке, венком на голове и небридой поверх сетчатой накидки, которую он носит как прорицатель. Все его движения дышат вдохновением; несмотря на свою слепоту, он прямо направляется к колоннаде дворца и останавливается против ворот.» С правой стороны быстро приближается Пенфей (юноша лет восемнадцати с красивым, но бледным лицом, носящим отпечаток умственной работы и аскетической жизни) в дорожной одежде, с копьём в руке; за ним следуют его телохранители. Начальник стоящей у дверей дворца стражи почтительно идёт к нему навстречу; к нему он обращается, не замечая присутствия хора и обоих старцев; его речь гневна и прерывиста.» «Дионис с угрозой поднимает руку. Внезапно сцена озаряется ослепительным светом, но только на одно мгновение; затем всё по-старому, только Дионис исчез, и Агава, бездыханная, лежит на земле.» Зелинский в порыве творческого вдохновения даже решает убить Агаву, чего не происходит в оригинале.

Подобные примеры можно приводить очень долго. Какое отношение все эти писания имеют к театру Еврипида? Ровным счётом никакого. Их нет в древнегреческом тексте и быть не может, потому что эстетика этого сочинительства – эстетика романтическая, эстетика эпохи модерн. Вместо попытки воссоздания театра Еврипида читателю постоянно навязывается это безудержное, пышное словотворчество, создающее мучительный контраст с тем эхом оригинального произведения, которое всё-таки сохраняется в переводе.

Нам возразят, что такова была эпоха, когда упомянутые переводчики творили. Да, это правда. Конец позапрошлого века был временем экзальтированным, неукротимо творческим, это была эпоха множества талантливых людей, которые всеми силами хотели заявить о себе, и неудивительно, что художественный перевод пострадал от их чрезмерно вольного творчества. Это была эпоха, когда переводчик чувствовал себя вправе входить в древний текст, будто к себе домой, и делать всё, что ему вздумается. В этот период Анненский мог без всяких колебаний вставить вот такое «пояснение» в текст «Ореста»: «Во время последних слов Менелая Орест бесшумно поднимается с ложа, которого раньше Менелай не замечал. Но вот Менелай случайно обернулся и встречается глазами с Орестом. Пауза, во время которой, узнавая друг друга, они молча смотрят один на другого; контраст разителен: немытый, растрёпанный Орест и сияющий, нарядный Менелай, в котором, однако, самодовольная уверенность смягчена набежавшим облаком нежной грусти.» Это уже даже не пояснение, не простая сценическая ремарка, но создание на основе текста Еврипида собственной драмы, использование античного шедевра в качестве постамента для статуи собственной работы. Как тут не вспомнить слова В.Н. Ярхо о необходимости «защитить Еврипида от излишней чувствительности и ложного пафоса», которые «навязываются ему переводом Анненского»?[9]

Можно задуматься о причинах столь вольного обращения с оригиналом. Их, по крайней мере, три. Во-первых, эти ремарки, описания и пояснения могут создаваться для режиссёров и актёров, чтобы они ставили Еврипида так, как хочется переводчику. Во-вторых, это пишется для читателя, чтобы он живее представлял себе описываемые события. И, в-третьих, это делается для самовыражения переводчика, не желающего довольствоваться второстепенной ролью. Все три мотива не только лишены веса, но и откровенно вредны. Режиссёрам и актёрам не нужно навязывать чуждую Еврипиду эстетику, тем самым преграждая им путь к более адекватной постановке. Не нужно вмешиваться и во внутренние картины, возникающие в уме читателя, уводя его от Еврипида в свой собственный мир, который притворяется еврипидовским, на самом деле являясь миром эпохи модерн. И, наконец, художественный перевод – это не та сфера, в которой требуется оригинальное творчество. Переводчик волен писать собственные драмы, трагедии, романы, искать собственных читателей. Если мне захочется почитать Анненского или Мережковского, я обращусь к их замечательным оригинальным произведениям. Однако, открывая том Еврипида, я желаю читать Еврипида, а не фантазии пусть и трижды гениальных поэтов.

Знаменитые имена переводчиков не должны служить им защитой от критики. Этим мы оказываем медвежью услугу и Анненскому, и Мережковскому, мешая их наследию быть осознанным адекватно, с его достоинствами и недостатками. Во всяком случае, нельзя допускать того, чтобы театр Еврипида искажался до неузнаваемости, чтобы вместо античной драмы читателю подавался экзальтированный романтизм, избыточная эмоциональность, чтобы под видом театра Еврипида существовал совсем иной театр. Это преграждает путь читателя не только к истинному Еврипиду, но и к постижению античности. О какой «загадочной улыбке», о каких «сухих губах» и «сверкающих глазах» может идти речь, когда актёры Еврипида играли в масках? Зрители не могли видеть лиц, не могли слышать со своих мест ни приглушённого шёпота, ни скрытой злобы, ни смиренного тона. Здесь впору вспомнить замечание В.Н. Ярхо об этих ремарках, что к переводу они никакого отношения не имеют, в оригинале их нет, а всякие указания <…> лишены смысла по той простой причине, что маска, в которой играл актёр перед полутора десятками зрителей, а то и более, никак этих тонкостей отразить не могла, не говоря уже о том, что и в наше время в театре всего лишь на полторы тысячи мест никто в зале не способен различить, сухие губы у актёра или влажные.[10]

Древнегреческая драма исполнялась мужчинами на котурнах, это была смесь громкой риторики, танца, музыки, ритма, чётких, глубоких линий, слаженного хорового пения. Таким образом, и адекватный перевод Еврипида должен быть напрочь лишён романтических фантазий. Более того, текст должен говорить сам за себя – без ремарок, пояснений, описаний.

Древнегреческая трагедия дошла до нас в сильно сжатом виде. У нас есть лишь текст, без музыки, без декораций, без танца. Однако и в таком виде Еврипид достаточно велик, чтобы входить на собственных ногах в сознание и зрителя, и читателя без навязываемых ему костылей.

О комментариях, сочиняемых переводчиками, а также о сценических указаниях сказано достаточно. Поговорим теперь об искажениях тона самого текста Еврипида, об общей приподнятости дикции, опять-таки весьма характерной для переводов Серебряного века. Поскольку это не критический разбор, мы удовольствуемся лишь несколькими примерами, чтобы показать, каких тенденций следует избегать, стремясь к адекватному переводу. Как уже говорилось, язык Еврипида довольно сжат и сдержан. Да, страсти пылают, но выражаются они скупо и экономно. К сожалению, переводчики часто испытывают необходимость вывести внутреннее напряжение наружу, что имеет два последствия. Во-первых, напряжение таким образом быстро растрачивается, потому что к внешней экзальтированности читатель скоро привыкает, а, во-вторых, стиль, свойственный автору, нарушается и подменяется другим, чуждым ему стилем.

Вот, например, фрагмент строфы одного из хоров «Электры»:

Мы видим, что в интонации этого фрагмента нет приподнятости. Хор просто сообщает о том, что он слышал. Анненского нейтральность интонации Еврипида удовлетворить не может. Он испытывает необходимость добавить красок, усилить напряжение. Вот что выходит из-под его пера:

Здесь не посетитель, но уже обитатель Навплии не просто сообщает хору о щите Ахилла, но «прославляет» его, и делает это, «восторгом объят». Кромка щита становится «дивным ободом», образы уже не просто «страшные», но они «ужасом сердце хитро наполняют». Видно, как тон текста из нейтрального становится приподнятым, экзальтированным. В этом нагнетании эмоций искажаются и теряются важные подробности оригинала. «Человек, прибывший в Наплию» – это не то же самое, что «навплиец», так же как человек, гостящий в Москве, это не то же самое, что «москвич». «Сын Фетиды» становится «сыном Нереиды». У Нерея было пятьдесят дочерей, и лишь одна из них, Фетида, стала матерью Ахилла. Это, конечно, мелочь, потому что понятно, о ком идёт речь, а вот утрата «фригийцев» мелочью уже не является. Щит Ахилла был страшен для врагов, но не для друзей. Сам герой был жесток с врагами, но мягок с друзьями. «Изображения, страшные для фригийцев» – это не то же самое, что «изображения, хитро наполняющие ужасом сердце». Более того, вместо «славного щита» в переводе появляется «дивный свод щита», и образы бегут уже не вдоль кромки щита, как в оригинале, но «окружают» его «свод». Получается бессмыслица, а именно что образы находятся вне щита.

Вот фрагмент одного из эподов той же «Электры»:

Анненскому всё это кажется недостаточно выразительным, и он переводит следующим образом:

Меч становится «тяжёлым», кровь становится «кровью мщенья», в результате чего из двух строк получаются три, а тон становится приподнятым и страстным.

Следующие два примера взяты из «Ифигении в Авлиде». Говорит Агамемнон:

Тон этих слов довольно спокоен, даже слишком спокоен в устах командующего греческим войском. Романтически настроенному Анненскому такое спокойствие представляется недопустимым, и он снова переиначивает Еврипида:

Опять из трёх строк оригинала получаются четыре, чтобы вместить большое количество вычурной отсебятины. Пропадает важная деталь – «некая Афродита», то есть не сама богиня, но лишь один из её аспектов, одна из её эманаций. Как известно, этим эманациям давались прозвища, связанные с той или иной местностью. Например, есть Афродита Киприда, а также Афродита Пафия, Киферея, Амафусия, Эрикина и т.д. Есть Афродита Афрогенейя (Пенорождённая), Понтия (Морская), Меланида (Мрачная), Эпитимбия (Погребальная) и т.д. Афродита покровительствует как похотливой любви, так и любви супружеской. В данном случае разумеется именно этот аспект богини. Поход греков на Трою оправдывается тем, что нужно защитить греческую семью и святость брака от посягательства варваров. Поэтому, когда Анненский вводит в свой перевод «палимых похотью ахейцев», он в угоду романтической патетике выворачивает смысл оригинала наизнанку. Целомудренный аспект Афродиты исчезает, а вместо него появляется какая-то «похоть». К чему? К деньгам? К троянкам? К обречённым фригийцам? Совершенно непонятно. Далее в переводе возникают романтически «заснувшие корабли», возле которых ахейцы этой самой похотью распаляются, одновременно «казня в своих мечтах» этих самых фригийцев.

А вот сцена встречи юной Ифигении с отцом. Она думает, что её собираются выдать замуж за Ахилла. Она счастлива видеть отца:

Даже в этой весьма эмоциональной сцене Еврипид остаётся сдержанным. Сцена лишена патетики, она даже лаконична.

Переводчика, привыкшего совсем к другому театру, такое устроить никак не может, и он вдыхает и страсть, и пыл в чересчур холодного, по его мнению, Еврипида:

Просто сказать «отец» недостаточно, нужно как-то это приукрасить. Лучше будет, если Ифигения скажет «отец, любимый мой», а потом ещё будет любоваться отцом, а потом ещё воскликнет: «О, милые черты!» Ничего страшного, что всего этого нет в оригинале. Главное, чтобы звучало красиво, эмоционально. Древнегреческие девушки воспитывались чрезвычайно строго, им даже не позволялось покидать дом, а сильные проявления эмоций осуждались как признак распущенности. Ифигения далеко от дома, да ещё в лагере, где полно мужчин. Для девушки эта ситуация необычна до крайности. Еврипид понимает это и заставляет Ифигению просить прощения за свою несдержанность, а ведь в оригинале она и говорит всего-то, что хочет обнять отца. У Анненского слова «не сердись» превращаются в обращение к матери: «Прости, родная!» Оригинальный текст и правда допускает подобное толкование, но вслушайтесь в интонацию. Дочь говорит отцу: «Я вся горю желаньем...» Можно подумать, что она обращается к любовнику, а не к родителю, а потом ещё «с виноватой улыбкой» просит у матери прощения. Здесь уже переводчик в погоне за эмоциями забывает и о мере, и о хорошем вкусе.

В трагедии «Финикиянки» Полиник идёт по улице своего ставшего чужим города, ожидая на каждом шагу смертельную западню:

Речь Полиника, несмотря на его волнение, на смертельную опасность, в которой он находится, довольно спокойна, хорошо взвешена, лишена патетики. Заметьте, что Полиник заканчивает общим утверждением, причисляя себя к доблестным воинам. Эта сентенция в переводе Анненского пропадает. Сдержанность Полиника представляется переводчику неудовлетворительной. Ему хочется драмы, ему хочется театра:

В итоге получается совсем иной Полиник, не мужественный, сдержанный герой античности, но неврастеник, который задыхается, мечется по сторонам, вздрагивает от каждого шума. Возникает вопрос, как такой трус вообще решился пробраться в город, а позже, во время знаменитого боя с Этеоклом, во время той кульминации, куда вела вся трагедия, мужеству такого Полиника не веришь. Выходит, что психологический портрет героя, с таким тщанием, с таким филигранным мастерством созданный Еврипидом, в самый ответственный момент распадается на части.

В трагедии «Андромаха» главная героиня, узнав, что враги собираются убить её сына, восклицает:

Это обычный для Еврипида предел эмоциональности. Но разве допустимо, чтобы скорбящая мать была такой сдержанной? Ни в коем случае! И Анненский начинает нагнетать страсти:

Увлечённый пафосом собственного сочинения, переводчик даже не замечает, как из пятистопного ямба попадает в шестистопный.

Подобных примеров нарушения интонации наберётся огромное множество. Еврипид, безусловно, использует восклицания, у него тоже есть пафос, но в общем и целом его драматургия умеет найти баланс между велеречивым и сдержанным, между эмоцией и мыслью. В переводах Анненского этот баланс постоянно ломается, и античному автору, как уже говорилось, навязывается слишком вычурная мелодраматичность, некая фальшивая пафосность, явно идущая ему во вред. Повторяю, Анненский – сын своего времени, своей эстетики, и судить его за это не следует. Хотелось бы, конечно, чтобы он больше прислушивался к Еврипиду, чем к самому себе, а примеры эти необходимы, чтобы показать, как происходит нарушение интонации, чего следует избегать в переводе. Еврипиду не нужны ни ремарки, описывающие поведение героев (они отсутствуют в оригиналах и невозможны в них), ни стоны, ни крики, ни воздевания рук, ни кусания локтей, ни любая иная параферналия романтического театра. Нужно не навязывать мастеру собственный язык, но вслушиваться в его стиль и пытаться передавать его средствами языка, нам современного.

Архаизмы

Архаизмы здесь понимаются в широком смысле. Во-первых, это устаревшая лексика, давно вышедшая из повседневного употребления и несущая на себе налёт искусственности, условности, книжности. Во-вторых, это понятия и предметы, относящиеся к славянской и древнерусской культуре и не имеющие отношения к Древней Греции.

Насыщение текста Еврипида архаизмами тоже является характерной чертой переводов Серебряного века. Мотивы переводчиков легко понять. Устаревшая лексика обладает неким пафосом, некоей торжественностью, которая, по их мнению, отражает пафос и торжественность древнегреческой трагедии.

В процессе архаизации текста, особенно если эта архаизация накладывается на общую приподнятость интонации, о которой говорилось выше, происходит подмена картины: Древняя Греция превращается в сказочную страну, полную белоснежных статуй и мраморных святилищ, где высятся терема,[11] а по морю ходят ладьи, где люди вышагивают мерно, изъясняются торжественно, где жизнь превращается в некое пафосно-хореографическое действо. Если к этому прибавить манерность, велеречивость, истеричность героев, то получается поистине странная смесь сказочной древнерусской экзотики, псевдоклассицизма и романтизма, которая совершенно чужда эстетике Еврипида.

Переводчику кажется, что если сказать не «глаза», но «очи», не «губы», но «уста», то в тексте появится некая весомость, а мысль и образ станут более глубокими. В «Ифигении в Авлиде» хор поёт:

Анненскому слово «щека» не нравится, потому что оно слишком прозаично. Гораздо поэтичнее сказать «ланиты», что и делается:

Чуть далее хор поёт:

Анненскому этот стиль кажется слишком простым, и он раскрашивает его:

Далее, когда Ахилл клянётся защитить Ифигению от её же отца, он говорит:

Обычные слова, «рука» или «палец», по мнению переводчика, недостаточно отражают пафос этой сцены, поэтому Ахилл говорит:

Анненскому недостаточно сказать «корабль» или «судно». Он скажет «ладья»:

Вместо «дворца» или «дома» появляется «терем»:

И придумал брак, чтоб вызвать нас из царских теремов?

Эти примеры тоже взяты из «Ифигении в Авлиде». В «Алкесте» вместо «дворца» фигурируют как «чертоги», так и «палаты»:

Есть ли эти «чертоги» и «палаты» в оригинале? Нет, их там нет и следа. Еврипид говорит:

Другой характерный пример, теперь из «Ореста». Фригийский раб, запинаясь, рассказывает о нападении Ореста и Пилада на Елену. Говорит он так:

В этих словах раба нет никакой архаики. Он употребляет лексику, вполне современную аудитории Еврипида. Тем не менее, Анненский делает следующий перевод:

Откуда взялись эти «ланиты», эти «персты»? В оригинале два современных для той эпохи слова – «παρηίδος» и «δακτύλοις», т.е. «щёки» (ед. ч.) и «пальцы». Нет никакого основания для архаизации текста, которая как бы отгораживает читателя от действия полупрозрачным покрывалом, отдаляет Елену в некие древнерусские дали. Неужели в тексте прибавилось поэзии оттого, что пальцы названы «перстами», а щёки «ланитами»? Неужели Елена стала как-то более красивой оттого, что части её тела обозначены, вопреки воле автора, устаревшими словами?

Подобных примеров множество, и не только из переводов Анненского. В таком обращении с оригиналом чувствуется желание как-то улучшить текст, сделать его более ярким, более выпуклым. В погоне за красочностью, экзотичностью теряется стиль Еврипида, стиль спокойного, холодного исследователя человеческой души, не склонного ни к экзальтации, ни к архаике. Все приведённые древнегреческие строки написаны современным Еврипиду языком. В этом и была одна из его великих заслуг перед театром – Еврипид первый заставил трагедию говорить обычными, каждодневными словами. Да, его ругали за это смелое решение, ему не присуждали первых призов, но количество сохранившихся рукописей свидетельствует о том, что произведения Еврипида трогали души людей, будоражили умы, волновали сердца. И это достигалось максимальным приближением языка драмы к повседневному языку. Истеричность, экзальтированность, манерность, велеречивость, нагромождение устаревших слов, которыми никто уже не пользуется – всё это не приближает драму к человеку, но отдаляет её от человека, уводит её в искусственный, а, значит, чуждый мир, возводит стену между воспринимающим умом и живым, пронзительным своей простотой текстом.

Если мы хотим восстановить ту непосредственную связь, которая существовала между трагедиями Еврипида и их первыми слушателями, то нам нужно раз и навсегда избавиться от всех этих «теремов», «палат», «чертогов», «ладей», «очей», «перстов» и «ланит». Древнегреческую атмосферу не воссоздать при помощи древнерусской. Всё, чего можно таким образом добиться – это сотворение никогда не существовавшего, искусственного и даже комичного своей выспренностью мира, который не имеет ровно никакого отношения к драме Еврипида, эта же драма была современной в свою эпоху и останется современной всегда.

Проблема намеренной архаизации текста была выявлена уже мастерами ХХ века. Пастернак, например, заявлял:

Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации[12].

В тех немногих переводах Еврипида, которые появились в советское время, этот недостаток преодолён. Ни Апт, ни Шервинский не занимаются архаизацией еврипидовского текста. К сожалению, эти переводы не так многочисленны и не настолько известны, как те, что оставил нам Серебряный век, поэтому влияние устаревшей эстетики значительно и продолжается до сих пор.

Я не хочу сказать, что в переводах Еврипида не должно быть ни одного устаревшего слова или выражения. Если по какой-либо причине это необходимо, то в текст можно допускать устаревшую лексику. Более того, она сохраняется в некоторых современных оборотах и в этом виде используется в повседневной речи. Однако есть разница между периодическим допущением устаревших слов и оборотов и намеренной архаизацией атмосферы всего произведения, что, повторим, неоправдано с точки зрения стиля переводимого автора, отдаляет произведение от читателя, уводит воображение в экзотические дали, в искусственную пафосность, тем самым лишая читателя возможности воспринимать драму непосредственно, на живом, современном языке, чего, разумеется, и хотел сам Еврипид.

Оборотной стороной архаизации является чрезмерное осовременивание античной драмы. Это явление пока не утвердилось в русских переводах, но оно повсеместно царит в театральных постановках. Здесь не место обсуждать эту проблему. Достаточно сказать, что уклон в противоположную сторону, то есть полная замена античной атмосферы современным бытом воздвигает такой же барьер между читателем и древним автором, и точно так же мешает адекватному восприятию античной драмы, для которой нужен определённый контекст, а он в современной нам повседневности невозможен. Однако это отдельная тема, которая требует внимательного и подробного обсуждения.

[1] Гаспаров М.Л. «Еврипид Иннокентия Анненского». Еврипид. Трагедии. В 2-х томах. Москва: Ладомир, Наука, 1999. Том 1. 594.

[2] Ярхо В.Н. «Ифигения в Авлиде» Инн. Анненского (древнегреческая трагедия в стиле модерн). Philologica, 2001/2002, vol. 7, № 17/18, 89–144. 89.

[3] Гаспаров М.Л. «Еврипид Иннокентия Анненского». Еврипид. Трагедии. В 2-х томах. Москва: Ладомир, Наука, 1999. Том 1. 594.

[4] Florence Saunders Boos. The Poetry of Dante G. Rossetti: A Critical Reading and Source Study. The Hague, Paris: Mouton, 1976. 55-56. Здесь и далее английские цитаты даются в моём переводе.

[5] Метрическая схема приводится по следующему изданию: An English Commentary on The Rhesus, Medea, Hippolytus, Alcestis, Heraclidae, Supplices, and Troades of Euripides, with the Scanning of Each Play, from the Latest and Best Authorities. By Charles Anthon, etc. New York, Harper & Brothers, 1877. 420.

[6] Ярхо В.Н. «Ифигения в Авлиде» Инн. Анненского (древнегреческая трагедия в стиле модерн). Philologica, 2001/2002, vol. 7, № 17/18, 89–144. 134.

[7] The Iphigenia at Aulis of Euripides, edited with Introduction and Critical and Explanatory Notes by E.B. England. London: Macmillan and Co., 1891. XXVI.

[8] В переводе Анненского имя героини даётся с мягким знаком – «Алькеста».

[9] Ярхо В.Н. «Ифигения в Авлиде» Инн. Анненского (древнегреческая трагедия в стиле модерн). Philologica, 2001/2002, vol. 7, № 17/18, 89–144. 134.

[10] В.Н. Ярхо. «Ифигения в Авлиде» Инн. Анненского (древнегреческая трагедия в стиле модерн). Philologica, 2001/2002, vol. 7, № 17/18, 89–144. 98.

[11] Хотя слово «терем» и восходит к древнегреческому слову «τέρεμνον» («кров, жилище»), это не избавляет его от налёта древнерусской экзотики.

[12] Пастернак Б.Л. Замечания к переводам из Шекспира//Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982. 394.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы