Принципы перевода трагедий Еврипида на русский язык (5)

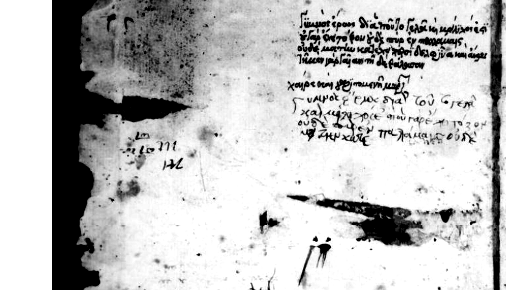

Страница манускрипта трагедий Еврипида из монастыря Св. Екатерины на горе Синай, Египет.

Перестановка строк

И последняя текстологическая проблема, о которой хотелось бы упомянуть – это перестановки отдельных строк и целых пассажей. Подобное явление встречается в изданиях оригинальных текстов Еврипида достаточно часто, чтобы заставить переводчика выработать принципиальное к нему отношение.

Строки переставляются местами потому, что редакторы не видят логики в том или ином пассаже, или же им кажется, что так текст будет читаться лучше и более последовательно. Порой возникает предположение, что изначальный порядок строк был нарушен при копировании текста, и это нарушение нужно теперь исправить. Один из наиболее ярких примеров – уже упоминавшийся ранее плач детей из «Медеи», в сцене их убийства (1270а-1276). Тот вариант, который печатается в современных изданиях, не соответствует рукописной традиции. Приведу его в моём переводе:

Если же следовать рукописной традиции, то перевод был бы таким:

Перекличка хора и детей построена на красивом сочетании ямбического триметра и дохмия. Если строки не передвигать, то перекличка размеров исчезнет, а заодно снизится драматическое напряжение. Кричит от боли ребёнок, хор откликается, опять раздаются две реплики детей, хор опять откликается. Это гораздо эффективнее, чем порядок строк в рукописи – что не являлось бы достаточным основанием для перестановки строк, если бы не было неповреждённой антистрофы, в точности повторяющей чередование размеров своей предшественницы. Эта антистрофа и служит неоспоримым доказательством того, что строки были переставлены.

Бывает, однако, и так, что строки переставляются местами без веских оснований. Рассмотрим следующий отрывок из «Ипполита», из стихомифии между героем и его слугой, который пытается убедить гордого царевича поклоняться Киприде. Приведу этот отрывок в моём переводе:

Как мы видим, разговор течёт и плавно, и логично, однако австрийский филолог XIX века Теодор Гомперц так не считал и переставил некоторые строки местами. У него получился такой вариант:

Зачем была сделана эта перестановка? Её приняли некоторые редакторы, включая Диггла, однако Барретт отказался. На этом примере хорошо видно, как субъективное предпочтение филологов начинает влиять на состояние оригинального текста. Повторю, что хрупкость рукописной традиции часто является оправданием излишнего вмешательства в текст. Если мне хочется, чтобы текст был не таким, каким его донесла рукописная традиция, а каким-то иным, то я с позиции своего авторитета могу провозгласить то место, которое мне не нравится, испорченным, и внести в него исправления. Найдутся лишь единицы людей, достаточно компетентных, чтобы возразить мне, и в результате оригинал может быть изменён так, как я того хочу. Ввиду этого произвола, а иначе как произволом назвать подобное обращение с оригиналом сложно, от переводчика требуется тщательное знакомство с позднейшими критическими изданиями оригинального текста. Переводчик должен быть в состоянии видеть все изменения, внесённые в текст редакторами, и отметать те из них, которые не являются достаточно обоснованными. Возможно три варианта: порча текста либо несомненна, либо сомнительна, либо решить вопрос о порче невозможно. Самым, на мой взгляд, разумным решением является принятие редакторских правок лишь в первом случае, а во втором и третьем следование рукописной традиции.

Рассмотрим ещё один пример того, как укоренившиеся представления о стихомифии влияют на редакторские решения. В финальной сцене «Ореста» содержится энергичный, напряжённый диалог между главным героем и Менелаем. Стихомифия начинается традиционно, строка на строку, а потом становится ещё более бойкой, раскалывая и каждую строку на две части. Вот этот переход:

Перевести этот отрывок можно так:

Далее следует энергичный диалог, с разбивкой каждой строки на две части, одна из которых отдаётся Оресту, а другая – Менелаю. Я пометил крестом ту строку, которая как бы предвосхищает эту разбивку, разделяясь на две части заранее, до того, как весь диалог ускоряет свой темп. Немецкий филолог XIX века Йозеф Хайленд решил, что эта строка, ввиду своей смелости, не может принадлежать Еврипиду, и удалил её из текста. К счастью, не все редакторы приняли это исправление, однако оно указано в оксфордском издании Диггла и вполне может повлиять на решение того или иного переводчика, в ущерб восприятию этой блестяще написанной трагедии.

Почему же эта строка подложна? Как мы можем знать, какие смелые новшества содержались в не дошедших до нас произведениях Еврипида? Психологически этот текст очень убедителен. Орест прерывает свою строку, чтобы зарезать дочь Менелая, и отец в панике кричит, чтобы он остановился. А что отцу остаётся делать? Ждать, чтобы Орест прирезал его дочь и закончил свою строку? Само нарушение традиционного течения стихомифии рассчитано на то, чтобы произвести шокирующий эффект, заставить зрителей в волнении приподняться со своих мест. Почему же современные зрители должны быть лишены этой хлёсткой детали? Потому что она не укладывается в представления некоторых филологов об античной трагедии? Мы видим, насколько важно, чтобы переводчик не следовал слепо всем исправлениям оригинала, но взвешивал каждое из них.

Вступительная часть «Ифигении в Авлиде» состоит из речи Агамемнона, написанной ямбическим триметром, а также из диалога между Агамемноном и его стариком-слугой. Диалог написан анапестом. Начало трагедии необычно тем, что начинается оно не вступительной речью, а сразу диалогом, который прерывается примерно на середине, затем следует речь Агамемнона, а после этой речи диалог продолжается до своего завершения. Некоторым комментаторам трудно принять такое необычное начало и они, конечно, немедленно заявляют о том, что какой-то переписчик переставил ямбы и анапесты местами. Одним из наиболее ревностных сторонников этой теории является Эдвин Ингленд, который пишет следующее:

Перемена размера сделана неловко. Больше нигде мы не находим один длинный ямбический отрывок, предшествуемый и продолжающийся анапестами, создавая с анапестами непрерывный разговор. Следует также помнить о том, что наиболее существенной чертой еврипидовского пролога является не то, что он написан ямбом, и не то, что он является монологом, но что он сразу же помещает зрителей в такое положение, что они могут понять действие, мотивы и условия, в которых находятся действующие лица.[1]

Всё это рассуждение – хороший пример того, как редактор начинает домысливать и, домысливая, переосмысливать авторский замысел. Учёное, на первый взгляд, рассуждение оборачивается чередой весьма субъективных и сомнительных утверждений. То, что перемена размера сделана неловко, является субъективной оценкой комментатора, которую разделяют далеко не все исследователи. И даже если эта перемена размера, действительно, неловка, то из этого не следует вывод о том, что она не принадлежит Еврипиду. Далее, комментаторы постоянно забывают о том, что мы располагаем лишь небольшой частью наследия Еврипида, и поэтому никак нельзя делать выводы о том, что данному автору не может быть свойственно, на основании того немногого, что сохранилось. Согласно преданию, Еврипид написал более девяноста пьес. Кто может сказать, что ни одна из них не начиналась анапестами, за которыми следовали ямбы? Последнее возражение Ингленда тоже бессмысленно, потому что анапесты весьма эффективно помещают зрителя в самую гущу действия. Вот начальные строки в моём переводе:

Это намного драматичнее, чем если бы Агамемнон вышел на сцену и начал читать свой монолог, а только потом позвал бы старика. Чем такое вступление отличается, например, от начала «Гамлета»?

Как и Шекспир, Еврипид немедленно вводит зрителя в действие. Да, ни в одной из других сохранившихся трагедий античного драматурга нет подобного начала, но это не даёт нам никакого права ставить его после монолога Агамемнона. Более того, некоторые из современных исследователей, по словам В.Н. Ярхо, «защищают пролог именно в том виде, в каком он дошёл до нас, аргументируя свою позицию наблюдениями над его архитектоникой, в которой находят строго продуманную организацию содержания и формы».[3] Даже Эдвин Ингленд, рьяный критик этого пролога в том виде, в каком он сохранился, вынужден признать, что «мы не можем утверждать, что для Еврипида было бы невозможно составить пролог так, как его донесли до нас рукописи».[4] Несмотря на подобные признания, вмешательство комментаторов происходит, к сожалению, довольно часто. Следуя своим представлениям о том, каким должен быть Еврипид, они стирают яркие, смелые находки гениального драматурга, чьи оригинальность и новаторство они подчас не в состоянии понять.

Пример такого вопиюще грубого вмешательства можно найти в том же вступлении к «Ифигении в Авлиде». В конце своего монолога Агамемнон собирается пересказать старику содержание письма, которое отправляет с ним в Микены. Привожу этот отрывок в моём переводе (115-123):

Как мы видим, старик вклинивается своей репликой в речь царя. Естественно, некоторым комментаторам, включая Ингленда и Диггла, это не по вкусу. Как может слуга перебивать царя? Тут же делается вывод о том, что строки были переставлены вездесущими переписчиками. Реплика старика немедленно ставится после монолога. Мировой порядок восстановлен, и все вздыхают с облегчением. Но на каком основании производится эта перестановка? Редакторы, сами того не замечая, находятся под влиянием театра нового времени, где слуги знали своё место, а цари – своё. В античной трагедии старый слуга ведёт себя намного раскованней в присутствии правителя, чем в трагедии более поздних эпох. Например, даже в этом вступлении, немного раньше, он заявляет царю, что ему неприятна его нерешительность, что она недостойна героя, что уже само по себе довольно смело. Агамемнон очень устал, у него болит душа, сжимается сердце. Честолюбие воина и любовь к дочери разрывают его на части. Он начинает читать своё письмо, но голос его прерывается от волнения. Он умолкает, собираясь с духом. Старик же пытается подбодрить царя, наверняка боясь, что тот передумает и содержание письма останется тайной. Весь этот тонкий психологизм исчезает в руках филологов, которые навязывают Еврипиду своё понимание текста, руководствуясь не рукописной традицией, а ошибкой каких-то выдуманных ими переписчиков. Понять гениального автора бывает трудно. Гораздо проще кроить его текст по своему вкусу. Переводчик же, подпадая под влияние таких корректоров, обедняет и свой перевод. Вот как это место звучит по версии Анненского:

Здесь всё гладко. Говорит царь, потом старик, потом снова царь. Голос не прерывается, волнение не хлещет наружу. Смелая и новаторская находка Еврипида совершенно стёрта.

В трагедии «Гекуба» (415-421) присутствует ещё один новаторский элемент – диалог между героинями, линии которого логически не связаны между собой. Троянская царица Гекуба прощается со своей дочерью, Поликсеной, перед ритуальным убийством последней. В какой-то момент интенсивность действия достигает такого напряжения, что мысли несчастных женщин расходятся в разные стороны. Каждая думает о своём, каждая переживает свою личную трагедию, в которой на несколько реплик просто не остаётся места для трагедии собеседницы. Эта мгновенная потеря ориентации великолепно передана Еврипидом. Вот это место в моём переводе:

Многим редакторам такая драматургия кажется неприемлемой, и они заявляют, что переписчики поменяли строки местами. Затем строки «возвращаются» на место. Получается следующее:

Что достигается этой перестановкой? Становится ли текст и стройным, и логичным? Едва ли. Единственный результат этого, мягко говоря, смелого вмешательства – затушёвывание авторского замысла, стирание контраста между разобщёнными репликами героинь. Эта редакторская правка тем более странна, что в той же «Гекубе», чуть позже, Еврипид повторяет свой новаторский приём. Когда Агамемнон приходит убеждать Гекубу похоронить уже мёртвую Поликсену, Гекуба обращается не к нему, а к себе самой (736-737) :

Получается весьма странный диалог, в котором Агамемнон разговаривает с Гекубой, а Гекуба разговаривает со своей душой. К счастью, обвинить в этом переписчиков довольно трудно, поэтому текст печатается без изменений. Итак, мы имеем два случая одного и того же новаторского драматургического хода, разобщённого диалога, но первый случай объявляется подложным, а второй – нет. Почему же так, и где в этом логика?

Один из показательных примеров перестановки строк, основанной на субъективном предпочтении, находится тоже в «Оресте» (1597-1615), во время уже знакомой нам перепалки между главным героем и Менелаем. Это стремительная стихомифия, с разбивкой каждой строки на две части. Приведу этот отрывок в моём переводе:

Рукописная традиция донесла до нас этот разговор логически стройным и вполне последовательным. Сначала Менелай не верит, что Орест способен зарезать его дочь. Убедившись в том, что угроза противника серьёзна, он пытается убедить Ореста в том, что тот всё равно не сможет стать царём Аргоса, поскольку запятнан скверной. Оресту надоедают эти доводы, и он делает движение мечом, будто собираясь перерезать Гермионе горло. Менелай сразу идёт на попятный, спрашивает, что ему нужно сделать, и оплакивает свою жену. Как мы видим, в этой последовательности событий нет ничего нелогичного. Тем не менее, английскому филологу Чарлзу Уиллинку так не показалось, и он творчески переставил строки местами. Если следовать перестановке Уиллинка, то получится следующий текст, принятый во многих изданиях (строку 1598 мы теперь убираем, как подложную):

Версия Уиллинка предполагает, что каким-то образом целых пять строк были поставлены на другое место. Возможно ли такое? Переписчик может утерять одну строку, даже две, особенно если слова на конце строк повторяются, создавая иллюзию того, что некое место уже переписано. Но факт перестановки пяти строк требует серьёзных обоснований. Случайная перестановка могла иметь место, однако она маловероятна. Если строки были переставлены, то, значит, некоему предшественнику Уиллинка показалось, что перепалку Ореста с Менелаем можно улучшить. Могло ли такое быть? Да, могло – но в таком случае древний «Уиллинк» был правее современного, потому что вариант современного Уиллинка не только не улучшает оригинал, но и снижает силу его воздействия. Во-первых, исчезает повторное движение Ореста к Гермионе, которое демонстрирует Менелаю, что намерения Ореста весьма серьёзны и что он в самом деле зарежет девушку. Этот повторный шок пропадает с перестановкой Уиллинка. Во-вторых, зачем бы Менелай, убедившись, что жизнь его дочери висит на волоске, начал дальше злить Ореста, подвергая сомнению его способность царствовать? Это было бы в высшей степени неумно и могло бы привести к смерти Гермионы. Все эти вопросы Менелая должны находиться в начале разговора, когда Менелай ещё сомневается в твёрдости намерений противника. Мы видим, что никакого улучшения перестановка Уиллинка не принесла, но, напротив, снизила гениальный психологизм оригинального варианта. Но если бы перестановка и улучшала текст, если бы она действительно делала текст более эффектным, является ли это достаточным основанием для того, чтобы вмешиваться в текст? Едва ли. Что было бы с античной литературой, если бы каждый редактор, оправдываясь высокой вероятностью порчи текста, стал править оригинал, выдумывать вместо одних слов другие, переставлять строки местами, выбрасывать целые куски текста? И даже если бы в результате его творчества текст действительно в чём-то становился лучше, это всё равно не давало бы ему права вмешиваться в чужое произведение. Я хочу читать Еврипида в том виде, в каком он сохранился. Если у него есть недостатки, то я хочу читать и эти недостатки. Мне не нужен улучшенный Еврипид, исправленный по вкусу того или иного текстолога. Я предпочёл бы, чтобы его роль ограничивалась установлением сохранившегося текста и очисткой этого текста от явных грамматических и орфографических ошибок, без вмешательства в стиль и структуру произведения.

Ранее уже говорилось о том, что переводчик не является текстологом, и поэтому не может сам вносить изменения в текст оригинала, а также решать, какие части рукописного текста переводить, а какие нет. Однако в данном случае некомпетентность переводчика как текстолога не влияет на его действия, потому что он принимает всю рукописную традицию, за исключением лишь несомненных случаев порчи, для осознания которых достаточно общего классического образования. Возможны ли ошибки и при таком весьма консервативном подходе? Да, возможны, однако их число будет невелико, и текст перевода будет в большой степени защищён от плодов творчества слишком вдохновенных филологов.

Итак, подведём итог. Мы назвали несколько проблем, имеющих отношение именно к состоянию оригинального текста. Это спорные слова и выражения, повреждённые места, поздние вставки, лакуны и перестановки строк.

И всё же, несмотря на злоупотребление своей властью над текстом, которое подчас имеет место, труд текстологов вызывает глубокое уважение. Благодаря усилиям нескольких поколений замечательных специалистов мы обладаем прекрасными изданиями оригинальных текстов Еврипида, и тексты эти находятся в гораздо лучшем состоянии, чем во времена Анненского. Множество текстологических проблем решено, на множество тёмных мест пролит свет. Было бы в высшей степени неразумно, если бы переводчик не пользовался этими достижениями современной науки, этими плодами опыта и мысли стольких выдающихся специалистов. Тем не менее, было бы так же неразумно следовать решениям текстологов слепо, не рассматривая каждое из этих решений в свете рукописной традиции. При всех своих недостатках эта традиция закрепила для нас текст в том виде, в каком он существовал около тысячи лет назад, и не всякое вмешательство в эту традицию обоснованно, подтверждением чему служит хотя бы тот факт, что одни решения часто сменяются другими, а также то, что специалисты часто не соглашаются друг с другом. Это нормальный научный процесс установления истины, процесс противоречивый и сложный, поэтому переводчик должен проявлять осторожность. Более того, следует помнить о том, что мы имеем дело, во-первых, с автором гениальным, оригинальным и новаторским, а, во-вторых, с автором древним. Повторю, что даже самые блестящие филологи не всегда понимают, как работает ум гениального драматурга, и современный человек не может понимать всего в древнем тексте. Нужно осознавать и уважать это, и уметь воздерживаться от того, чтобы править на свой лад и вкус то, что в древнем тексте для нас либо непонятно, либо неприемлемо.

Мы рассмотрели несколько текстологических проблем, но решение у них одно – отдавать предпочтение рукописной традиции. Там, где рукописи противоречат одна другой, отдавать предпочтение либо лучшим из них, либо тому варианту, который представляется наиболее приемлемым.

На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие принципы перевода.

Когда в тексте оригинала встречаются спорные слова и выражения, нужно рассмотреть, во-первых, все варианты, закреплённые в рукописной традиции, а, во-вторых, все исправления, предлагаемые редакторами. Принимать исправления редакторов нужно лишь в том случае, когда порча текста несомненна и очевидна. Во всех остальных случаях нужно следовать рукописной традиции.

Когда в тексте встречаются явно повреждённые слова и строки, и следовать рукописной традиции невозможно, нужно выбирать те варианты редакторов, которые представляются наиболее обоснованными.

Когда встречаются лакуны, то и допустимо, и желательно реконструировать утраченный текст, пользуясь либо уже существующими реконструкциями авторитетных филологов, либо собственными. Разумеется, все реконструкции должны производиться с пониманием стиля и особенностей поэтики Еврипида, все образы и выражения должны быть такими, какими сам Еврипид мог бы их создать. Всякая реконструкция должна быть чётко помечена, чтобы не быть принятой за оригинальный текст. В театральной постановке такие пометки невозможны, но в театре своя специфика, которая находится вне контроля переводчика.

Когда предлагается перестановка строк местами, нужно рассматривать каждый пример и следовать правке редакторов лишь в несомненных, очевидных случаях. Если перестановка не является очевидно необходимой и несомненной, текст нужно переводить согласно рукописной традиции.

Избежит ли переводчик ошибок, следуя этим принципам? Нет, не избежит. Его решения могут быть неправильными, притом в них тоже неизбежен элемент субъективности. Однако при таком консервативном подходе можно надеяться на то, что количество ошибок будет минимальным.

Рассматривая любые доводы редакторов текста, любые предложения об изменении оригинала, следует помнить о том (и это нелишне повторить опять), что мы имеем дело с уникальным, смелым драматургом, который не всегда подчиняется традиции, но ломает или развивает её, поэтому любые наши решения, исходящие из понимания именно традиционных канонов, могут быть ошибочными. Ярким примером такой ошибки является долгое неприятие филологами того, что Еврипид намеренно расшатывал строгую стихомифию, о чём шла речь выше. Повторим и эту крайне важную мысль: не следует забывать, что сохранилось лишь около четверти всего драматургического наследия Еврипида. Никто не знает, насколько смелыми были несохранившиеся тексты, насколько они следовали традиции, какие стилистические новшества они содержали. Делать далеко идущие выводы, например, о том, что свойственно языку Еврипида, а что нет, какое слово является вставкой (потому что нигде больше не встречается), а какое нет, нужно с большой осторожностью, поскольку до нас дошла только малая часть наследия автора. Это ещё один довод в пользу того, чтобы переводчик опирался на рукописную традицию, а не на чересчур смелое творчество некоторых филологов. Если рукописный вариант служит своей цели, то, каким бы блестящим и оригинальным ни было предлагаемое исправление, оно не должно быть отражено в переводе.

Разумеется, как и в случае с реконструкциями утраченных строк, все спорные места, все заполненные лакуны, любые отклонения от оригинального текста должны быть отображены в сносках и примечаниях.

Перевод чётким, красивым, современным языком

Мы подошли к последнему принципу, который, однако, является самым первым по своему значению. На какой язык следует переводить трагедии Еврипида? Мы уже говорили о том, что язык перевода должен быть свободен от архаизмов, устаревших славянизмов и романтического пафоса. Осталось поговорить о стиле языка перевода.

Рассуждение следует начинать с вопроса о том, каков стиль Еврипида вообще, как он проявлен на родном ему древнегреческом языке. Всякий, кто изучал Еврипида в подлиннике, знает, что на самом деле существует два языка Еврипида – язык драматических частей, т.е. монологов и диалогов персонажей, и язык лирических частей, т.е. хоровых партий. Иногда эти два языка переплетаются, сохраняя, тем не менее, свои особенности. Более того, один язык может переходить в другой, когда хор, например, вступает в диалог с героями или когда герои начинают разговаривать с хором или петь вместе с ним.

Эти два языка сильно отличаются один от другого. Язык драматических частей, как правило, сжат, чёток, лишён театральной помпезности. Ввиду этого даже патетические сцены не чужды подчас некоторому пародийному элементу. Хотя Еврипида нельзя назвать циником, всё-таки это холодный, беспристрастный исследователь человеческих душ. Он любит толкать своих героев к самому краю пропасти, чтобы изучить их действия. Он справедливо полагает, что истинная природа человека раскрывается лишь в кризисной ситуации. Только тогда человек перестаёт лгать и другим и, прежде всего, самому себе. Язык драматических частей не лишён разговорных слов и выражений и почти начисто лишён слов и выражений возвышенных, пафосных. Тот, кто переводит Еврипида языком романтических драм, делает большую ошибку. Еврипид и романтизм – вещи несовместимые.

Язык лирических частей – совсем другое дело. Здесь есть и возвышенность, и пафос, и некоторая эмоциональная избыточность, однако прежде всего обращает на себя внимание чрезвычайно запутанный синтаксис. Думаю, дело не только в необходимости подгонять слова под сложные хоровые размеры. У Еврипида виртуозная техника, которая позволила бы ему и в хоровых партиях быть кристально ясным, если бы он того захотел. Скорее всего, здесь имеет место сознательный уход от чёткого изложения, сознательное нагнетание туманностей, создание некоей абстрактной «небесной» красоты на контрасте с «земной» красотой драматической речи. Бывают исключения, однако по большей части ситуация именно такова. В некоторых хоровых партиях синтаксис настолько сложен, что, повторю, возникает сомнение в том, что зрители их вполне понимали. Видимо, Еврипид создавал свои трагедии в расчёте и на то, что они будут читаться в рукописях.

Основная проблема переводчика состоит в том, стремиться ли к передаче этого контраста двух языков. Должен ли язык хоров принципиально отличаться от языка драматических частей?

Прежде всего поговорим о том, каким должен быть язык драматических частей. Он должен быть адекватным языку Еврипида – ясным, чётким и красивым. Эта цель достигается, во-первых, классической правильностью шестистопного ямба (и других размеров), во-вторых, отчётливым и лёгким синтаксисом, и, в-третьих, красотой и певучестью слога.

В русской литературе пока нет традиции перевода Еврипида шестистопным ямбом, однако переводчик, выбравший этот размер, должен следовать обычным требованиям, которые к нему предъявляются. Шестистопный ямб – это сложный и протяжённый размер. В отличие от пятистопного ямба, где цезура может быть оставлена без контроля, классический шестистопный ямб чётко делится на две половины, по три стопы в каждой, и это деление, обозначенное цезурой, чрезвычайно важно как для чтения, где цезура помогает читателю войти в ритм и следовать за развитием действия, так и для театральной постановки, где актёру необходимо перевести дыхание в середине длинной строки. Каждая половина должна быть законченным целым. Кроме редких случаев, допускаемых в целях экспрессии, нельзя позволять, чтобы незаконченная фраза перетекала через цезуру на другую половину строки, чтобы, например, прилагательное оставалось в первой половине, а относящееся к нему существительное начиналось сразу после цезуры. Также нужно строго следить за тем, чтобы первая половина строки оканчивалась либо мужским, либо дактилическим окончанием, но ни в коем случае не женским, потому что женское окончание будет «перетекать» на другую половину. Дактилическое окончание в середине строки прекрасно разнообразит размер, привносит как бы свежее дыхание, однако злоупотребление дактилическими окончаниями приводит к противоположному результату. Два и более дактилических окончаний подряд замедляют темп, создают впечатление тягучести, что весьма нежелательно в драматическом действии, поэтому с дактилическими окончаниями нужно обращаться осторожно и знать, где их ставить и в каком количестве. Еврипид часто пользуется такими словами, как «девушка», «женщина», «матери», а также некоторыми именами, например, родительным падежом имени «Агамемнон», которые невозможно употреблять без дактилических окончаний.

Здесь нет смысла перечислять все правила пользования шестистопным ямбом. Любой подготовленный переводчик и любитель литературы хорошо их знает. Достаточно сказать, что в драматургии эти правила следует соблюдать более строго, чем в лирике, потому что драматургия основана на действии, на декламации, и любая шероховатость в размере будет не сглажена, как при чтении стихотворения, но создаст препятствие для действия и может испортить впечатление от той или иной сцены.

Так же тщательно нужно пользоваться и другими размерами, которые использует Еврипид в драматических частях, а именно анапестом и трохеическим тетраметром.

Отчётливый и лёгкий синтаксис крайне важен, потому что от него в большой степени зависит восприятие пьесы зрителем и читателем. Здесь следует помнить о том, что ресурсы древнегреческого языка превосходят ресурсы русского. Древнегреческий язык очень певуч, он обладает музыкальным ударением, голос актёра постоянно повышается и понижается, отсутствует скандирование. Эти качества обеспечивают красивое и лёгкое звучание даже длинным периодам. Можно сопоставить, например, древнегреческие относительные местоимения-связки «ὅς», «ἥ», «ὅ» и соответствующие им длинные русские местоимения «который», «которая», «которое». Не вдаваясь в сравнительный анализ обоих языков, здесь излишний, достаточно сказать, что древнегреческий драматург может пользоваться сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями любой разумной протяжённости, не отягчая этим свой язык. Если бы русский переводчик попытался имитировать это свойство оригинала, то его произведение было бы очень трудно и читать, и особенно декламировать. Ввиду этого с русским языком нужно поступать примерно так же, как поступают с английским языком те, кто переводит на него с русского – из длинного предложения делать несколько коротких, избегать имитации сложных периодов, избегать излишних инверсий, если можно обойтись прямым порядком слов. Другими словами, стремиться к тому, чтобы язык был сжат, прост и краток.

Некоторым переводчикам свойственно манипулировать синтаксисом, чтобы достигнуть некоего экзотического, необычного звучания. В случае с Еврипидом это было бы нежелательной манерностью и вычурностью, и не принесло бы пользы ни переводу, ни тем, кто его будет воспринимать.

Особо следует отметить то, что в древнегреческом языке нет восклицательного знака, но это не значит, что переводчик не имеет права им пользоваться. Восклицательные знаки в трагедиях Еврипида необходимы. Их количество и уместность будут неизбежно зависеть от вкуса переводчика.

Заканчивая этот краткий разговор о языке драматических частей, следует остановиться на том, что было ранее названо «красотой и певучестью слога». Что подразумевается под этим? Переводчику следует помнить о том, что он работает с языком древним, чрезвычайно богатым, красивым, благородным, способным легко передавать такие тончайшие нюансы мысли и чувства, которые не всегда доступны современным, более простым по своей структуре языкам, в том числе и русскому, несмотря на всё его богатство. Музыкальность древнегреческого языка такова, что столкновения одинаковых согласных, например, двух сигм, или прочие мелкие шероховатости слога совершенно тонут в общей красоте строки. Гроздья согласных, часто встречающиеся в русском языке, попадаются в языке древнегреческом чрезвычайно редко. Чтобы хотя бы отдалённо воспроизвести удивительную мелодичность оригинала, к русскому языку должны быть предъявлены необычно строгие требования. Главное, к чему нужно стремиться – это к отсутствию того, что можно назвать «заусенцами», «пробуксовками» в строке. И глаз читателя, и голос актёра должен двигаться ровно, нигде не спотыкаясь, ни за что не цепляясь, нигде не замедляясь.

Лёгкость и красота языка в большой степени зависят от поэтического таланта. Например, мало кто не согласится с тем, что язык Пушкина изящен и лёгок, а язык Брюсова тяжеловат и не обладает пушкинскими качествами в полной мере. Особенно хорошо это видно на примере «Египетских ночей», начатых Пушкиным и законченных Брюсовым. При всём уважении к дарованию и техническим способностям Брюсова нельзя не отметить, что до языка Пушкина его язык не дотягивает, хотя Пушкин и не обладал брюсовскими знаниями технической стороны стихосложения. Если у переводчика есть врождённые способности к изящному, лёгкому языку, то это большое везение, однако любой переводчик может сделать свой язык более гармоничным, если будет следовать некоторым принципам благозвучия. Можно в качестве примеров привести некоторые из этих принципов.

Следует избегать столкновений одинаковых согласных. Вот, например, строка из «Медеи» в переводе Анненского: «В высокий Иолк в злаченых завитках». Видно, насколько эта строка перегружена согласными «в», и столкновение двух «в» в самом начале строки приводит к нежелательному спотыканию. То же самое происходит в следующей строке из того же перевода: «Что ж сделали дети тебе?» Горсть согласных «жсд» далеко не способствует лёгкости и гармоничности строки. Это можно сказать и о столкновении двух «т», например: «О, тайны нет тут никакой» или, в переводе «Медеи» Мережковского, «из уст твоих». А вот как звучит у того же Мережковского столкновение двух «б»: «я хотела б без почестей» или столкновение «б» и «пр»: «и не была б принуждена» или столкновение «б» и «мн»: «было б мне довольно». Звуки «м» и «н» тоже создают некоторую вязкость в строке и замедляют её течение. Вот пример тоже из Мережковского: «и нарядилась в пеплум многоцветный». При произнесении этой строки пауза, создаваемая горстью «ммн», чувствуется очень сильно.

К большому сожалению, редкие переводчики обращают внимание на такие «мелочи», в результате чего язык их переводов теряет в музыкальности.

Три согласных подряд – это максимально допустимое количество. Есть слова, где более трёх согласных подряд встречается естественным образом, например, в слове «взгляд», однако мозг, уже давно привыкший к этим словам, не реагирует на них так, как реагирует на согласные, нагромождённые волей переводчика. Более того, слова, содержащие четыре или более согласных подряд, в русском языке редки. Есть языки, естественно нагруженные согласными, например, немецкий, поэтому вопрос о красоте и гармоничности должен решаться для каждого языка отдельно, с учётом его природных качеств и допустимого порога восприятия носителей этого языка. Что же касается русского языка, то, наверное, каждый согласится, что данные строки из перевода «Троянок» Шервинского не являются образцом гармонии:

Оказаться б в преславном

Благословенном крае Тезеевом!

Попробуйте произнести со сцены это «б в преславном»! На фоне этого даже грамматическая ошибка «в крае» вместо «в краю» не кажется столь серьёзной.

А вот строка из «Елены» в переводе Анненского:

Двойную скорбь я б причинил себе...

Сочетание «скорбь я б пр» вряд ли способствует лёгкому и гармоничному звучанию этой строки.

Язык «Медеи» в переводе Мережковского довольно гармоничен, однако и там попадаются «пробуксовки», например, здесь:

Не защитить меня ты не посмеешь;

Но, обещав без клятвы, можешь выдать

Послам, союз с врагами заключив

Тяжёлое сочетание четырёх согласных «зсвр» в последней строке затрудняет восприятие и без того не воздушно написанного отрывка.

Или вот эти строки:

С закрытыми очами. Наконец

Страдалица очнулась с громким воплем

Не только два союза «с», но и сочетания «сз», «цстр» и «сгр» присутствуют в пространстве двух строк. Из-за этого нагнетания согласных даже не особо грубое сочетание «сгр» кажется более тяжёлым, чем оно есть на самом деле.

В «Троянках» Шервинского, как мы уже видели, тоже попадаются неблагозвучные сочетания согласных, что снижает музыкальность его стиха. Посмотрим, например, на эти строки:

Ахейцы к кораблям везут без счета

Награбленное золото

Сочетания «к кораблям» и «без счёта» едва ли можно признать гармоничными. Вот ещё несколько примеров из того же перевода: «ведь дочь», «погиб Приам», «для тайных нег готовит», «крепко б ты стоял», «увлёк Кассандру», «чтоб простор эгейский», «в брак вступлю с царем», «славен в мнении», «смирясь с судьбой». Анненский тоже не проявляет большой заботы о гармонии слога. Вот несколько примеров из его перевода «Алкесты»: «да если б бед моих», «сочувствие сзывает к скорби», «я б растоптал ее, коль точно б жизнью», «вежд да не коснётся скверна», «о мзде прошу», «останьтесь здесь». Подобные примеры можно приводить очень долго. Очевидно, что переводчиков не сильно заботит гармоничное сочетание звуков, и здесь эти мастера весьма далеки от вкусов переводимого ими автора, который, как показывают его тексты, уделял величайшее внимание именно гармонии слога. В этом отношении Еврипид был далеко не одинок. Мы знаем, что многие античные авторы, и греческие, и латинские, весьма трепетно относились к гармоничному звучанию своих стихов.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что язык переводов Мережковского, Анненского и Шервинского изобилует подобными шероховатостями, однако их достаточно для того, чтобы почувствовать, как нагромождения согласных утяжеляют слог и лишают его красоты.

Проблема гармоничности поэтического языка очень сложна и, безусловно, зависит от субъективного восприятия того или иного человека. Одним читателям фраза «с согласия» или «к кораблю» режет глаз, а у других не вызывает никакого неприятия. При отсутствии чётких критериев, определяющих степень гармоничности поэтического языка, выработка свода правил тоже невозможна. Остаётся полагаться лишь на собственный, неизбежно субъективный вкус. Правда, можно высказать предположение, что такие фразы, как «о мзде» или «коль точно б жизнью» объективно безобразны, и, следовательно, им не должно быть места в русском переводе Еврипида.

Конечно, этим принципам не всегда можно следовать безукоризненно, однако их цель – добиться более-менее равномерного распределения гласных и согласных звуков по драматической строке, что значительно облегчает её звучание.

Последняя деталь, которую хотелось бы упомянуть в связи с вопросом о гармоничности языка – это смещение природных ударений в словах. Особенно часто жертвами этой небрежности становятся предлоги. Вот несколько примеров из «Медеи» в переводе Мережковского:

Мы покупать должны себе мужей,

Чтобы́ отдать им в рабство наше тело

Я был пленен, чтобы́ твою любовь

Презрел, как в том меня ты обвиняешь

Или́ хотел соперничать с другими

Во множестве потомков

Поклявшись здесь, пере́д лицом богов

Стиль Анненского тоже не свободен от этой черты. Несколько примеров из его «Алькесты»:

Последнее скажите ей «прости»

Пере́д её последнею дорогой.

Скажи: не знал, коли́ Адмету верить...

Ради́ богов, скорее

Ты бы́ желал, я знаю. Только где ж?

Этих примеров, опять-таки, множество. Интересно, что в оригинальном творчестве и Анненского, и Мережковского эта проблема гораздо менее заметна. Видимо, они чувствуют себя более скованно, пытаясь передать чужой текст. Поэтам разрешена определённая степень вольности в тех случаях, когда без этой вольности пропадёт интересный образ или оригинальная мысль, однако есть разница между редкими случаями пользования этой вольностью и намеренным искажением размера каждый раз, когда возникают технические затруднения. Если в древнегреческом языке допустима замена краткого слога на долгий без нарушения гармонии, то в русском языке это приводит к неловкому сбою размера. Русский ямб не таков, каков ямб древнегреческий. Невозможно просто взять и подарить русскому ямбу богатство и возможности древнегреческой просодии, но для русского ямба необходимо чередование безударного и ударного слогов в каждой стопе. Все эти «чтобы́», «или́», «пере́д» и «коли́» (назовём лишь некоторые из них) являются нарушениями размера и, следовательно, техническими недостатками. В переводе Еврипида, стремящемся к максимально гармоничному языку, который свойственен и автору, нужно избегать смещений природных ударений, в особенности вызванных не чем иным, как недостатком техники.

Как уже говорилось выше, при переводе лирических частей трагедий Еврипида, а именно хоровых партий, переводчик сталкивается с другим языком – намеренно усложнённым, синтаксически запутанным, метрически замысловатым. О переводе сложных размеров мы уже поговорили отдельно. Что касается гармоничности языка, то те же самые требования, которые предъявляются к переводу драматических частей, действуют и здесь. Остаётся запутанный синтаксис, которого почти совершенно нет в диалогах и монологах и который делает восприятие и перевод хоров таким непростым занятием. Хотя степень сложности синтаксиса меняется от хора к хору, основная проблема остаётся прежней. Достаточно привести лишь один пример хора со средней сложностью синтаксиса. Возьмём уже знакомую нам хоровую строфу из «Алкесты» (435-444):

ὦ Πελίου θύγατερ,

χαίρουσά μοι εἰν Ἀΐδα δόμοισιν

τὸν ἀνάλιον οἶκον οἰκετεύοις.

ἴστω δ᾽ Ἀΐδας ὁ μελαγχαί-

τας θεὸς ὅς τ᾽ ἐπὶ κώπᾳ

πηδαλίῳ τε γέρων

νεκροπομπὸς ἵζει

πολὺ δὴ πολὺ δὴ γυναῖκ᾽ ἀρίσταν

λίμναν Ἀχεροντίαν πορεύ-

σας ἐλάτᾳ δικώπῳ.

Если перевести этот хор, точно следуя положению греческих слов, то получится следующее:

О, Пелия дочь,

радуйся в Аида жилищах,

бессолнечный дом населяя.

Пусть знает и Аида черно-

волосый бог, и кто у весла

и кормила старик

перевозчик мёртвых сидит,

очень и очень женщину превосходную

через озеро Ахеронтское перевозит

лодкой двувёсельной.

Повторю, что это не самый сложный текст. У Еврипида попадаются хоры намного сложнее. Понятно, что если мы станем имитировать древнегреческий синтаксис, то получим набор слов, граничащий с бессмыслицей. Ни о каком поэтическом впечатлении речи идти не будет. Однако если мы «выправим» оригинальный синтаксис и заменим его на тот, который нам привычен, то произойдут две вещи: во-первых, многие слова сместятся и уже не будут стоять в своих строках и, во-вторых, пропадёт усложнённость языка, свойственная хорам Еврипида. При этом перевод не будет передавать контраста между языком драматическим и языком лирическим, так бросающимся в глаза при чтении Еврипида в оригинале. Более того, язык хоров Еврипида значительно сдобрен элементами дорийского диалекта, что ещё более отдаляет стиль хоров от стиля драматических частей произведения.

Хор никогда не вмешивается в действие и не оказывает никакого влияния на развитие сюжета. Бывает, что хор обсуждает возможность своего вмешательства в происходящие события, как например, в сцене убийства детей в «Медее». Бывает, что герои рассматривают возможность того, что хор сможет разгласить какую-либо информацию, как, например, в сцене обсуждения нападения на Елену и Гермиону в «Оресте». Случается, что корифей вступает в диалог с тем или иным героем, как, например, с Гераклом в «Алкесте». Однако любое взаимодействие хора с героями не влечёт за собой никаких последствий для самого действия. Хор существует в неких метафизических, если можно так выразиться, пространствах, откуда наблюдает за событиями и комментирует их. Элементы дорийского диалекта, в особенности, замена «η» на «α», а также некоторые формы слов, необычные для аттического диалекта, делают язык хора и более древним, и более причудливым, то есть отгораживают его от действия. Следует отметить, что хоровые партии, несмотря на присутствующих в них элементы дорийского диалекта, написаны современным Еврипиду языком, пусть и синтаксически усложнённым. Дорийский язык – не более чем лакировка, флёр, наброшенный на современный автору язык. В этой связи можно провести параллель с поэтическим языком викторианской Англии, в котором изобилуют архаические слова и грамматические формы, однако сам язык не является языком старинным. Это обычный английский язык XIX века, лишь разукрашенный элементами языка старинного. Цель у викторианских поэтов, по всей видимости, такая же, как и у древнегреческих трагиков – придать языку некую патину старины, отдалённости и, следовательно, поэтичности.

Порой это свойство языка хоров приводит к очень красивым эффектам. Например, в «Алкесте», в сцене прощания умирающей героини со своим супругом, Адметом, Алкеста произносит дорийские слова: «Ἅλιε καὶ φάος ἁμέρας»[5] (244). Дорийский диалект приподнимает героиню над повседневностью, ставит её на одну плоскость с хором, то есть в мир уже метафизический, частью которого героиня становится.

Как же переводить этот язык хоровых партий? Что делать с дорийским диалектом, что делать с усложнённым синтаксисом?

У обеих проблем одно решение, и оно состоит в том, чтобы не пытаться их решить. Другими словами, любые попытки имитации оригинала приведут к нехудожественным результатам. Элементы дорийского диалекта можно попытаться передать элементами древнерусского или славянского языков, однако это приведёт к неестественному, искусственному звучанию, а также придаст хоровым партиям весьма нежелательный библейский оттенок. Что касается синтаксиса, то древнегреческий язык терпит гораздо большую степень вольности в порядке слов, чем русский язык, и поэтому впечатление от намеренно усложнённого русского синтаксиса будет совсем иным, чем впечатление от намеренно усложнённого синтаксиса древнегреческого. Здесь впору вспомнить слова Эзры Паунда о попытке имитации архаического и причудливого звучания оригинала:

Я сомневаюсь в том, имею ли я право взять серьезное стихотворение и сделать из него упражнение, игру в «причудливость», это будет искажением не столько даже старинности стихотворения, сколько соответственного ощущения этой старинности.[6]

Паунд был не только одним из самых выдающихся поэтов прошлого столетия, мастером всевозможных языковых стилей, но и влиятельным переводчиком старинной поэзии, в частности произведений поэтов Раннего Возрождения, тексты которых зачастую трудно воспринимать именно из-за архаичного, намеренно усложнённого языка. Поначалу Паунд пытался воспроизвести эти качества итальянских поэтов средствами английского языка, но в конце концов понял, что он занимается не поэзией, но интеллектуальной игрой.

Действительно, можно сделать то же самое и с хорами Еврипида – насытить их славянизмами, усложнить синтаксис и в итоге получить нечто, вроде бы напоминающее оригинал. Здесь, впрочем, кроется одна проблема, которую непросто увидеть. Дело в том, что сложность нельзя понимать сложно, иначе никакого понимания не будет. Сложность требует ясной, чёткой трактовки. Именно с позиций ясности и чёткости сложность и кажется сложной. Таким же образом туманность, смысловая или синтаксическая, оригинального текста должна быть понята и осознана, причём осознана самым чётким и ясным образом. Туманно осознать туманность невозможно, и только по сравнению с чёткостью туманность воспринимается, как таковая. Вот это самое чёткое осознание усложнённого языка и усложнённого синтаксиса и нужно переводить. Просто скопировать их на русский язык невозможно, а можно лишь создать некую собственную туманность, собственную усложнённость, которая будет иметь большее отношение к интеллекту переводчика, чем к тексту оригинала. Еврипид создавал свои произведения на современном ему языке, для современных ему зрителей и читателей. Некая лексическая и синтаксическая причудливость его хоров является обычным поэтическим приёмом того времени, весьма знакомым древнегреческим зрителям. Вспомним, что Еврипида критиковали именно за слишком современный, разговорный язык драматических частей его трагедий. Следовательно, зритель той эпохи был привычен к архаическим элементам языка, он был готов к ним и не воспринимал их, как нечто экзотическое, необычное, как и викторианский читатель не воспринимал язык своих поэтов, как нечто старинное и причудливое. Несмотря на те элементы, которые нам представляются архаичными и условными, как еврипидовские хоры, так и викторианские стихотворения были произведениями современными. Правомерно ли делать русские переводы Еврипида намеренно архаичными, намеренно усложнёнными? Не создадим ли мы этим самым тот барьер между текстом и читателем, которого современники Еврипида не ощущали? Не будет ли это искажением намерения автора, желавшего говорить со своими современниками напрямую, а не сквозь пелену искусственности?

Ввиду всего сказанного единственным выходом, на мой взгляд, является перевод хоров Еврипида таким же чётким, ясным и современным русским языком, как и перевод монологов и диалогов. В языке перевода будет стёрта разница между двумя языками, драматическим и лирическим, пропадут прекрасные дорийские диалектизмы, синтаксис хоров перестанет быть запутанным – однако произведение зазвучит с той же непосредственностью, с той же прямодушной искренностью, которой добивался сам автор. Отступив от некоторых особенностей его текста, мы, тем не менее, останемся верны его сути и не предадим его духа.

Итак, суммируем основные принципы перевода трагедий Еврипида на русский язык.

-

Перевод должен читаться как оригинальное произведение, сочинённое на русском языке, и быть самостоятельным произведением искусства.

-

Переводить ямбический триметр классическим шестистопным ямбом, со строгим соблюдением цезуры. Переводить анапест анапестом, а трохеический тетраметр – трохеическим тетраметром.

-

Хоры переводить доминирующими в строфах оригинальными размерами, без рифмы, по метрическим схемам наиболее авторитетных изданий.

-

Стремиться к предельной смысловой точности, насколько это возможно без впадения в буквализм. Добавления и утраты должны быть минимальными. Строго соблюдать эквилинеарность.

-

Выдерживать интонацию, свойственную Еврипиду, и не навязывать ему экзальтированности романтической драмы.

-

Не вводить в текст никаких сценических указаний, за исключением тех немногих, что присутствуют в рукописях.

-

Переводить современным русским языком, без славянизмов и архаизмов. Язык перевода должен соответствовать языку оригинала, т.е. быть мелодичным, непринуждённым, идиоматичным.

-

Тщательно сберегать реалии оригинала. Все предметы, географические названия, имена и прозвища должны сохраняться в точности такими же, какие они в оригинале.

-

Не навязывать Еврипиду своих вкусовых и эстетических предпочтений.

-

Сохранять разговорные слова и выражения, свойственные Еврипиду.

-

Уважать рукописную традицию и защищать её от слишком самонадеянной редактуры.

-

Не выбрасывать из текста никакого материала, даже если убедительно доказано, что он подложный. Читатель должен получить Еврипида в том объёме, в котором он до нас дошёл. Все разъяснения приводить в комментариях.

-

Восстанавливать утраченные места оригинала, строго соблюдая авторский стиль. Все восстановленные места должны быть чётко обозначены как таковые.

Художественный перевод не является точной наукой, и нельзя ожидать, что следование тем или иным принципам гарантированно приведёт к талантливому результату. Если в переводе нет того, что называют «искоркой», если в тексте отсутствует дыхание, вдохновение, то есть как раз те вещи, которые невозможно просчитать и невозможно измерить, то даже самое неукоснительное соблюдение самых разумных правил окажется бесполезным. Поэтому принципы – это только помощь, общий ориентир, помогающий очистить перевод от некоторых недостатков и помочь ему раскрыться в качестве самостоятельного литературного произведения, но сами принципы не делают перевода, и не нужно следовать им фанатически. Порой и в нарушении правил кроется своя красота и своё значение. Самое главное в процессе перевода и, пожалуй, самое ценное из того, что я понял за время моей многолетней работы, – это ощущение того, насколько можно приблизиться к оригиналу и насколько можно отдалиться от него. Слишком сильное приближение приводит к неловкому, неуклюжему буквализму, а слишком сильное отдаление размывает оригинальный текст, заменяя его фантазиями переводчика. Именно чувство правильной дистанции составляет, на мой взгляд, суть работы над художественным переводом. Эту дистанцию почувствовать трудно, и нередки ошибки, но в интуитивном нащупывании духовного пространства между текстом оригинала и его новым воплощением как раз и состоит для меня и смысл, и красота этого искусства. Насколько же мне удалось воплотить бессмертные шедевры Еврипида на русском языке, решать читателю.

[1] The Iphigenia at Aulis of Euripides, edited with Introduction and Critical and Explanatory Notes by E.B. England. London: Macmillan and Co., 1891. XXIII.

[2] Перевод Б. Пастернака.

[3] Ярхо В.Н. «Ифигения в Авлиде» Инн. Анненского (древнегреческая трагедия в стиле модерн). Philologica, 2001/2002, vol. 7, № 17/18, 89–144. 92.

[4] The Iphigenia at Aulis of Euripides, edited with Introduction and Critical and Explanatory Notes by E.B. England. London: Macmillan and Co., 1891. XXV.

[5] «Солнце и свет дневной» (др.-греч.)

[6] Pound E. Literary Essays of Ezra Pound. London: Faber and Faber, 1954. 200.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы