Принципы перевода трагедий Еврипида на русский язык (4)

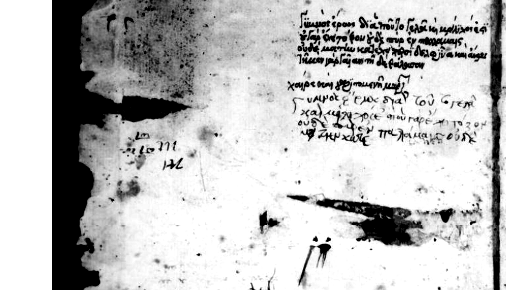

Страница манускрипта трагедий Еврипида из монастыря Св. Екатерины на горе Синай, Египет.

Сохранение разговорных слов и выражений

Ещё одной характерной чертой стиля Еврипида является употребление им разговорных слов и выражений. Нельзя сказать, что сам стиль Еврипида разговорен, вовсе нет. Этот стиль, хотя и не витает в эсхиловских высотах, но и не опускается до площадной речи. Возвышенное благородство, свойственное античной трагедии, выдерживается. Тем не менее, разговорные слова и обороты в трагедиях Еврипида присутствуют, и этот факт известен исследователям. П.Т. Стивенс, признанный авторитет в области разговорной лексики Еврипида, пишет:

Сейчас общепринятым фактом является то, что разговорные выражения действительно встречаются в сохранившихся пьесах, особенно у Еврипида, и большинство комментаторов его пьес характеризуют определённые слова и выражения как несомненно разговорные.[1]

В конце своего труда Стивенс приводит таблицу, в которой указано количество разговорных слов и выражений в каждой трагедии Еврипида. В «Медее», например, их 40, в «Геракле» – 44, в «Елене» – 49, в «Оресте» – 56, в небольшом «Циклопе» – 48. Показатели колеблются от 20 до 56.[2] Много это или мало, решать каждому исследователю и переводчику для себя, однако разговорная лексика, безусловно, в трагедиях Еврипида присутствует, она достаточно заметна, и важно эту черту его стиля сохранять и не заменять разговорный регистр более высоким регистром. Делая это, переводчик стирает краски оригинала, уничтожает психологический колорит и передаёт атмосферу текста в искажённом, приглаженном виде. Часто одно такое разговорное слово служит той чёрточкой, той искоркой, которая заставляет сцену ожить, задышать, сжать две с половиной тысячи лет, отделяющих нас от автора, в тонкую, едва заметную перегородку.

В заключительной сцене «Медеи» потрясённый Ясон, который не в состоянии дотянуться до бывшей жены, задушить её своими руками, бросает ей бессильные проклятия. Он говорит между прочим, что боги «ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα» (1373), т.е. боги «и правда знают твой мерзостный ум». Прилагательное «ἀπόπτυστος» («мерзостный, гадкий, поганый») образуется от глагола «ἀποπτύω», который означает «выплёвывать». Это крепкий, оскорбительный эпитет. Анненский переводит слова Ясона так: боги знают «колдовство проклятое твоё». А вот «перевод» Мережковского: «И бог воздаст тебе за кровь детей!» А так передаёт это место Шестаков: «Кто бедствия виновник, знают боги.» Мы видим, что ни один из переводчиков не сохранил того, что сказал автор. В переводе Анненского слово «проклятый» хоть как-то приближается к интонации оригинала, но в остальных двух версиях от оскорбительного слова, брошенного Ясоном, не остаётся и следа.

В «Троянках» старая Гекуба рассказывает Менелаю о подлостях Елены и, теряя самообладание, набрасывается за свою невестку с оскорблениями, говоря ей, между прочим:

Прилагательное «κατάπτυστος» («презренный, поганый») тоже весьма крепкое. По словам известного комментатора «Троянок» Кевина Ли, слова Гекубы «обладают сильными эмоциональными оттенками».[3] Перевод Анненского, хотя и пытается приблизиться к грубости оригинала, останавливается на полпути:

Анненский сохраняет слово «тварь», однако эпитет, прилагаемый Еврипидом, опускает вовсе, отчего половина энергии до читателя не доходит. Шервинский же, наоборот, сохраняет эпитет, выбирая вариант помягче, но опускает слово «тварь». В результате у него получается довольно безобидное, литературное восклицание:

Кто выигрывает от этой переводческой кротости, если не сказать робости? В течение трёх столетий подобные переводы искажали представление читателей о духе античной драмы, сглаживали углы, повышали интонацию, выпалывали всё, что казалось резким, неприятным, оскорбительным. В итоге дух, ярость, пот древнегреческой дикции остался преимущественно в оригинале. Наши переводные герои воспитанны, вежливы, чинны – и напрочь лишены той чертовщинки, той злобной, живой искорки, которая даёт им пусть и резкое для нас, но всё-таки дыхание жизни.

В «Геракле» Тесей критикует греческих богов и заявляет, в числе прочего:

Здесь мы встречаем грубый глагол «κηλιδόω», который означает «поганить». Вот что пишет об этом глаголе автор самого авторитетного современного комментария к «Гераклу» Годфри Бонд: «Это крепкое и редкое слово, которое Виламовиц считает вульгарным».[4] Хотя Бонд и не вполне соглашается с великим филологом-классиком девятнадцатого столетия насчёт вульгарности этого слова, однако он всё равно считает его «крепким». Ясно, что в переводе это слово нужно как-то выделить, чтобы оно тоже было, может быть, и не вульгарным, но во всяком случае крепким, и, таким образом, сохранить намерение автора. Посмотрим, как переводит это место Анненский:

От глагола, вульгарного, по мнению Виламовица, и крепкого, по мнению Бонда, не остаётся и следа. Раздражение Тесея больше не прорывается наружу сильным, хлёстким словом. Теперь мы имеем гладкий, вежливый разговор, весьма слабо передающий трагическое напряжение действия.

В заключительной сцене «Гекубы» ослеплённый злодей Полиместор предрекает смерть Кассандры, на что Гекуба восклицает:

«Плевать мне на тебя!» – это сильное, агрессивное выражение, которое нужно и переводить сильно, агрессивно. Вот перевод Анненского:

Чур, чур нас – на тебя за эти речи!

Восклицание не только не вполне понятное, но и начисто лишённое резкости оригинала. «Плевать мне на тебя» и «чур, чур нас» – мало кто будет спорить с тем, что это совсем не одно и то же.

Похожая ситуация наблюдается в «Геракле», где негодующий герой говорит про своих соотечественников:

Годфри Бонд специально указывает в своих комментариях, что Геракл «использует очень крепкое слово».[5] Нравится ли это переводчику или не нравится, но его перевод должен отразить этот скачок в сниженный пласт лексики. Вот что получается у Анненского:

И лавры уж Геракловы не в счёт?

Ни одно греческое слово не переведено, но переводчик сочинил собственную строку, никак не отражающую оригинал. Исчезли минойцы, исчезла битва, исчезло крепкое слово «наплевать». Но зато появились лавры, имя Геракла и манерное упоминание себя самого в третьем лице. И, конечно, совсем пропала крепкая разговорная интонация. Как можно по таким переводам составить для себя облик автора, хотя бы немного приближенный к истинному? Это совершенно невозможно.

В «Оресте» есть одно примечательное место. Когда главный герой и Пилад приходят с общего собрания аргивян, приговоривших Ореста и Электру к смерти, Электра бросается к брату с плачем, причитая о его горькой судьбе. Находящийся на грани нервного срыва Орест грубо обрывает сестру:

Как пишет в своих комментариях Уэст, «эта бесцеремонность весьма неожиданна».[6] В переводе важно подчеркнуть резкую грубость Ореста, потому что она показывает и его душевное состояние, и любовь к нему сестры, которая не обращает никакого внимания на оскорбления, всецело поглощённая паническим беспокойством о судьбе любимого брата. Анненский переводит эти слова так:

Вместо жёсткой, хлёсткой, даже грубой разговорной интонации читатель получает мягкую риторику, будто взятую из какой-нибудь романтической пьесы, причём реплика Ореста полностью выдумана переводчиком. Его версия не только не передаёт слов оригинала, но и совершенно искажает ценную разговорную интонацию Еврипида, создавая у читателя ложный образ и автора, и его героя.

Я привёл несколько примеров того, как разговорная интонация Еврипида необоснованно завышается, как сглаживаются углы некоторых резких мест, что искажает оригинал и стирает одну из примечательных особенностей авторского стиля. Этими примерами далеко не исчерпывается проблема, но их вполне достаточно для того, чтобы проиллюстрировать мою мысль. Повторю, что примеры из переводов Анненского приводятся в качестве иллюстраций, а не с целью критики. Бывают случаи, когда Анненский более смел при передаче разговорной лексики Еврипида, хотя общая тенденция к приглаживанию всего неудобного, смелого, ершистого в его работах, безусловно, присутствует. Здесь Анненский следует общим вкусам своей эпохи, что отчасти его извиняет. Однако в современном переводе Еврипида таких тенденций быть не должно.

Этот принцип перевода можно сформулировать так: разговорные слова и обороты, употребляемые Еврипидом, следует переводить тоже разговорными словами и оборотами, без сглаживания акцентов и завышения интонации.

Перевод повреждённых мест, лакун и поздних вставок

Произведения Еврипида, как и других античных авторов, дошли до нас не в оригинальных рукописях, но в копиях, многие из которых изготовлены через несколько столетий после создания оригинала и сами являются продуктом нескольких поколений переписчиков. Каждый раз, когда изготовляется новая копия, текст оригинала претерпевает всевозможные изменения. Это, например, ошибки и описки, или же сознательное вмешательство в текст, удаление или добавление материала, либо взятого из другого произведения, либо досочинённого переписчиком, актёром или не в меру активным читателем. Сама рукопись может быть повреждена, и оригинальный текст либо утрачен, либо восстанавливаем приблизительно. Таким образом, каждая рукопись Еврипида является наследницей своих предшественниц, со всеми отклонениями и порчами, которые имели место, и, конечно, с добавлением новых. К сожалению, рукописей Еврипида по сравнению, например, с рукописями Нового Завета, очень мало. Приходится мириться с тем, что оригинала в чистом виде, такого, каким его создал сам Еврипид, нет надежды восстановить.

К счастью, исправления и вставки нередко можно увидеть человеку, хорошо знакомому со стилем и языком Еврипида, потому что, во-первых, подделать строки гениального драматурга не так-то просто, а, во-вторых, сам язык меняется от эпохи к эпохе, всё более отличаясь от того языка, на котором писал Еврипид, поэтому более поздние вставки часто выделяются своим синтаксисом и лексикой. Текстология древних рукописей – очень сложная наука, и ею занимаются специалисты, посвятившие древним рукописям всю свою жизнь. Здесь нет возможности поговорить даже об основных проблемах, с которыми сталкиваются учёные на этом неохватном поприще. Однако важно понимать, что тот Еврипид, который напечатан в современных оригинальных изданиях, является плодом огромного труда многих поколений филологов, и без подвига этих людей, а иначе как подвигом их труд назвать нельзя, у нас не было бы трагедий Еврипида. Тем не менее, все эти учёные имеют свои пристрастия, вкусы, предубеждённости, которые влияют на результат их работы. Это также следует учитывать и не принимать всю редактуру оригинального текста беспрекословно.

Переводчик не является специалистом-текстологом, и ему не следует брать на себя полномочия, на которые у него чаще всего нет права. Подобным же образом переводчик, работающий на заседании криминального суда и сам не являющийся ни прокурором, ни адвокатом, не может и не должен интерпретировать положения законодательства и вмешиваться в судебный процесс, это было бы серьёзным и фатальным превышением его полномочий. В его задачу входит как можно точнее переводить то, что говорится в суде, с одного языка на другой, и этим круг его обязанностей исчерпывается. То же самое и с переводом трагедий Еврипида. Переводчик не может и не должен решать, что является, например, позднейшей вставкой, а что нет, что принадлежит самому Еврипиду, а что написано гораздо позже, и на основании этих своих соображений вмешиваться в оригинал, что-то переводить, а что-то опускать. Даже наличие у переводчика классического образования не даёт ему такого права. Его задача – донести до читателя весь текст Еврипида, в том виде, в каком он сохранился и как он зафиксирован в наиболее авторитетных современных изданиях. Переводчик, безусловно, должен быть знаком со всеми главными изданиями переводимого им текста, и с основными комментариями на него. Без этих знаний перевод наверняка будет ущербным.

К счастью, очень многие проблемы оригинала вызваны мелкими деталями древнегреческого текста, отступлениями от грамматики, нарушением правописания и прочими дефектами, которые давно уже исправлены специалистами и никак не влияют на интерпретацию текста. При переводе текста на русский язык эти проблемы являются совершенно незначительными. Однако есть и проблемы, которые требуют внимательного к себе отношения. Назовём их.

1. Спорные слова и выражения. В разных рукописях могут быть разные варианты, между которыми необходимо сделать выбор. Нередко редакторы исправляют определённые слова и выражения, которые кажутся им либо ошибочными, либо непонятными.

2. Повреждённые слова и строки, делающие смысл текста неясным.

3. Поздние вставки различных размеров, от одного слова до целых пассажей.

4. Лакуны, объёмом от одного слова до многих строк.

5. Перестановки единичных строк и целых пассажей.

Эти проблемы весьма распространены в текстах Еврипида, они, безусловно, влияют и на оригинал, и на перевод, поэтому переводчик должен решить, как ему работать с каждой из них. Рассмотрим эти проблемы по очереди.

Любое научное издание оригинальных текстов Еврипида содержит большое количество разночтений. Редакторы текста должны постоянно делать выбор в пользу того или иного рукописного варианта, а иногда отвергать все эти варианты и придумывать им наиболее вероятную замену. Повторим, что далеко не все эти разночтения влияют на работу переводчика. Варианты написания того или иного слова, например, никак не меняют его смысл. То же самое относится и к словам, близким по значению. Представим, что мы переводим какой-нибудь русский текст, имея две рукописи. В одной говорится: «Она бросила монету в реку», а в другой – «Она кинула монету в реку». Ясно, что выбор между синонимами «бросила» и «кинула» является проблемой издания оригинала. Переводчику совершенно всё равно, какой из этих синонимов является авторским, а какой – подложным, потому что оба глагола означают одно и то же и никак не влияют на перевод. Если бы в одной рукописи говорилось «Она швырнула монету в реку», то здесь пришлось бы уже думать, потому что глагол «швырнуть» имеет определённую смысловую окраску. Впрочем, и в этом случае проблема выбора не является особо острой, потому что главный смысл всё равно остаётся прежним – монета оказалась в реке. Подобных проблем в оригинальном тексте великое множество, и здесь можно смело довериться суждению авторитетных редакторов. Однако бывают случаи, когда разные рукописи зафиксировали разные смыслы, и здесь переводчику приходится делать выбор.

Некоторые разночтения, хотя их нельзя назвать неважными, не оказывают большого влияния на интерпретацию текста. Рассмотрим эту реплику из «Ореста»:

В других рукописях вместо слова «γόνον» мы находим слово «δόμον», и теперь строка переводится так: «Совершая надругательство над домом Агамемнона». Редакторы «Ореста» выбирают то одно, то другое слово, и переводчику тоже следует решить, на каком варианте остановиться, однако при любом решении смысл перевода сильно не изменится.

А вот случай уже более серьёзный. В «Медее», во вступительной речи, кормилица говорит:

В данном случае нужно сделать выбор между вариантами «νέον» и «κακόν», и выбор этот неизменно делается в пользу первого прочтения на основании простой логики – Медея уже совершила много плохого, и вопрос в том, совершит ли она что-нибудь «новое». Здесь решение очевидно, но так бывает далеко не всегда. В той же речи есть такие строки:

В рукописях вместо слово «ᾁσεται» (запоёт) указано слово «οἴσεται» (унесёт себя, уберётся). Исправление внёс в текст французский гуманист Муретус в XVI веке, и с тех пор оно прижилось. Однако смысл значительно изменился. Запоёт ли кто-то победную песнь или уйдёт с поля боя победителем – это не одно и тоже. Здесь переводчик должен уже серьёзно подумать, стоит ли ему принимать исправление Муретуса или остаться верным рукописной традиции. Никто не знает, какое слово написал сам Еврипид, и Муретус мог быть прав, гениально почувствовав авторский вариант, искажённый переписчиками. Как тут быть? И как быть с десятками подобных исправлений, вносимых редакторами, в разной степени одержимых вдохновением и творивших не в XVI веке, а сто, двадцать, десять лет назад? Как только мы допустим возможность исправления оригинала не по каким-либо серьёзным текстологическим причинам, а просто потому, что редактору кажется, что его вариант звучит лучше или имеет более глубокий смысл, то где будет конец искажениям и без того сильно пострадавшего текста? Действительно, многие редакторские исправления и звучат лучше, и более интересны по смыслу, но значит ли это, что именно так написал сам Еврипид? Даже если какое-то слово или выражение у автора и не очень удачно, и его можно исправить на значительно лучшее, то значит ли это, что нужно исправлять оригинал? Никто не станет отрицать, что рукописи трагедий Еврипида содержат множество искажений. Как справедливо отмечает Барретт, «во всей античной, а также средневековой еврипидовской традиции мы вправе ожидать значительной порчи текста».[7] К сожалению, часто грань между оригиналом, как он есть, и оригиналом, каким я хочу его видеть, бывает размыта даже в авторитетных изданиях.

Что касается упомянутого места из «Медеи», то ни Анненский, ни Мережковский, ни Шестаков не приняли исправления Муретуса:

Ни в одном из этих переводов не раздаётся победной песни врага, потому что все три переводчика предпочли рукописную традицию пусть и остроумному, но всё-таки измышлению старинного филолога.

Теперь приведём пример такого вмешательства в рукописную традицию, которое уже сильно влияет на смысл оригинала. В «Геракле» Тесей обращается к раздавленному своим преступлением герою:

τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις φόνον; (1218)

(Почему (ты) трясёшь в мою сторону рукой, указывая на кровь (букв. «убийство»?)

Британский филолог Чарльз Джеймс Бломфилд, живший в XIX веке, решил, что слово «φόνον» (кровь) не вполне удачно и что лучше сказать «страх». Пусть Геракл показывает не на пролитую им кровь, а машет рукой в страхе, так будет гораздо драматичнее. И вот это новое слово «φόβον», т.е. «страх» прочно обосновалось в изданиях «Геракла». Что делать переводчику? Принять фантазию Бломфилда или всё-таки остаться верным рукописной традиции? Никаких текстологических оснований для исправления нет. Вполне возможно, сам Еврипид написал слово «страх», а какой-то из переписчиков вольно или невольно исправил это слово на «кровь», мы этого никогда не узнаем. У нас есть рукопись, и есть поздние фантазии. Что более весомо? Анненский решил встать на сторону фантазий:

Таких примеров позднего редакторского вмешательства очень и очень много. Иногда это вмешательство необходимо и логично. В «Электре», например, когда Клитемнестра упрекает Агамемнона в убийстве Ифигении, она говорит:

Здесь почти наверняка произошло искажение текста, потому что перерезание щеки вместо горла – абсурдное и бесполезное действие. Ифигения была принесена в жертву, и Агамемнон совершенно точно перерезал ей горло, а не щёку. Хотя и трудно понять, как подобная ошибка могла произойти, вряд ли разумно в данном случае спорить с предлагаемыми исправлениями текста, отстаивая рукописную традицию. Безусловно, под словом «щека» нужно понимать «горло» или «шея».

К сожалению, не всякое редакторское вмешательство вызывает полное с ним согласие. Часто правка является отражением личного вкуса редактора, который пытается улучшить Еврипида собственным творчеством. Конечно, в серьёзных изданиях все разночтения указываются, но, во-первых, сноски обычно читают лишь специалисты, а, во-вторых, поздние вмешательства в текст влияют на переводчиков, которые приносят в литературу своих стран произвольно искажённый текст. Интересно, если бы редакторы вмешивались подобным образом, скажем, в текст Евангелий, то каково было бы отношение к этому читателей? Но Еврипид не Евангелия, от него не зависит спасение души, поэтому можно дать волю фантазии, отпустить удила воображения и творить вместе с автором, который, будучи давно покойным, никак не сможет нам помешать.

В «Елене» героиня говорит только что нашедшему её Менелаю:

Филолог Джон Джексон отнёсся отрицательно к словам «καὶ νεὼς δρόμος» («и бег корабля») и придумал исправление на довольно неловком греческом, которое, впрочем, прижилось – «χἴλεως δρόμος», т.е. «и благосклонный путь». Можно признать, что смысл слов Елены стал несколько лучше, но является ли это достаточным основанием для того, чтобы менять слова автора?

Бывает и так, что яркий, мощный образ оригинала нивелируется из-за вмешательства редактора, которого что-то не устраивает либо в грамматике, либо в самом образе. В «Оресте» Менелай спрашивает главного героя, когда именно началось его безумие – когда он был дома или же когда находился возле погребального костра убитой им матери. Орест отвечает: «νυκτὸς φυλάσσων ὀστέων ἀναίρεσιν» (404), т.е. «это случилось ночью, когда (я) бодрствовал, чтобы взять (из костра) её кости». Орест сидел всю ночь, не смыкая глаз, дожидаясь, пока догорит костёр, на котором сжигались останки его матери, которую он сам зарезал, чтобы отомстить за отца. Именно этой ночью на него впервые и напали фурии. Можно представить себе зловещую картину приближения чёрных богинь, озарённых мерцающим светом погребального костра.

Немецкий филолог Николаус Веклейн в начале прошлого века отнёсся подозрительно к слову «νυκτὸς» («ночью»), видимо, не удовлетворённый родительным падежом, и поставил вместо него слово «ἐκτός» («снаружи»). Грамматика и правда, стала лучше, но образ пострадал, и довольно сильно. Исчезла картина ночного бдения Ореста, исчезло появление кровожадных богинь, озаряемых лишь пламенем догорающего костра. Теперь Орест сидит на улице, «вне» дома. То, что было мощным образом, побледнело и ослабло.

В том же «Оресте» главный герой, собираясь убить Елену, заявляет:

Сразу бросается в глаза множественное число – «пусть я не останусь в живых», «если мы не обнажим» и единственное число слова «меч». Логичней было бы сказать «если мы не обнажим мечи». Это правда, что Еврипид часто говорит «мы» вместо «я» и смешивает единственное число со множественным, однако обе неловкости пропадают, когда видишь рукописный вариант, в котором вместо «φάσγανον σπασώμεθα» («обнажим меч») говорится «φάσγανον σπασώ μέλαν» («обнажу чёрный меч»). Исправление оригинала принято в некоторых изданиях на весьма шатких основаниях, вернее, лишь на одном основании – некоторым филологам исправленная строка кажется более гладкой. К сожалению, хрупкость рукописной традиции, обилие в ней всевозможных описок и отклонений даёт редакторам основание подозревать практически любое место и вмешиваться даже в грамматически безупречный оригинал, если им того хочется. Этот редакторский произвол влияет и на переводы. Вот, например, версия Анненского:

Почему из его перевода пропал «чёрный» меч? Потому что он пользовался изданием, в котором эта строка была исправлена. А ведь это очень сильный образ, который говорит нам, что меч Ореста, во-первых, «фатален», «чёрен» своим преступным намерением. Во-вторых, это меч уже «чёрен» кровью убитой матери Ореста, кровью несмываемой, навсегда этот меч окрасившей. В-третьих, «чёрный» меч говорит нам о том, что удар будет нанесён глубоко, что меч будет весь залит венозной кровью, что ударов будет не один, но много, поскольку меч, ударяющий Елену, будет уже чёрным от предыдущих ударов. Мы видим, сколь многослойно, многозначительно это прилагательное и как искусно оно поставлено в строку. Если мы сравним с этим исправленный, жиденький вариант «мы обнажим меч», то ущерб, нанесённый и оригиналу, и следующему за ним переводу становится болезненно очевидным. Не говоря уже о том, что Еврипид сам использует словосочетание «чёрный меч», например, в «Елене» (1656), в строках, подлинность которых ни у кого не вызывает сомнений.

Приведённые примеры редакторской замены отдельных слов оригинала взяты наугад, из множества подобных примеров. Я хотел показать, что решения редакторов не всегда отражают лучший вариант прочтения текста, а вкусы их не всегда поднимаются на уровень Еврипида. То, что человек является прекрасным филологом и знатоком древних языков, не делает его ни поэтом, ни драматургом. Редактор еврипидовского текста бывает лишён смелого творческого воображения, и его решения нередко показывают это.

Следующее, с чем сталкивается переводчик Еврипида, это повреждённые слова и строки, делающие смысл текста неясным. Эта проблема несколько отлична от проблемы, рассмотренной выше. Там текст был в наличии, но было и подозрение в его подлинности. Теперь сам текст явно повреждён и в том виде, в каком он есть, не имеет смысла. Редакторское вмешательство, таким образом, необходимо.

В «Троянках» есть такая строка:

ἀλγεῖ γὰρ οὐδὲν † τῶν κακῶν ᾐσθημένος † (638)

Вторая половина строки сильно испорчена, и между филологами до сих пор ведутся споры о том, как её следует прочесть. Строка эта важная, потому что содержит одну из сентенций, которую Еврипид любит вкладывать в уста своих героев. Предлагались следующие варианты толкования: «тот не страдает, кто постоянно находится в беде», «мёртвый, испытав горести жизни, не чувствует боли», «для несчастного человека смерть является лишь переменой к лучшему». Анненский переводит эти строки так:

А вот вариант Шервинского:

Мук никаких не чувствует умерший.

Каждое из этих толкований имеет право на существование. Что точно сказал Еврипид, мы, наверное, никогда не узнаем. Переводчику приходится либо принимать толкование того или иного комментатора, либо полагаться на своё понимание возможного прочтения текста. Разумеется, чтобы принять обоснованное решение, необходимо знать все основные комментарии на эту строку.

В тех же «Троянках» Елена говорит Менелаю:

Первые две строки можно перевести так: «И всё же я тебе, пока ты собираешься обвинить меня, отвечу...» Третья же строка сильно испорчена, в некоторых изданиях она даже удаляется, как поздняя вставка. Известный комментатор «Троянок» Кевин Ли предлагает такое прочтение: «находя противоположные аргументы».[8] Можно перевести и так: «противопоставляя твои аргументы моим, а мои – твоим», т.е. рассматривая дело со всех возможных сторон.

Анненский переводит это место так:

Вариант Шервинского придерживается похожего толкования:

В последней сцене «Геракла» есть такой диалог между героем и его земным отцом, Амфитрионом:

Это место испорчено, и вторая строка иногда удаляется, как подложная. Действительно, вопрос Амфитриона «Как?» плохо вяжется с остальным текстом. Более того, текст предполагает, что пройдёт совсем мало времени между погребением детей и отправкой старика в Афины. Предлагаются различные варианты исправления текста, хороший обзор которых даёт Годфри Бонд в своих комментариях.[9] Одно предложение состоит в том, чтобы заменить слово «θάψῃς» («похоронишь») на «θάνῃς» («умрёшь»). Теперь Геракл заберёт своего отца из Фив, когда тот умрёт, чтобы погрести его в Афинах. Имел ли это в виду Еврипид? При отсутствии рукописного подтверждения на этот вопрос нет ответа. Анненский выбирает первый вариант:

Получается, что Геракл отправится пешком в Афины, на что у него уйдёт довольно долгое время, потому что ему по пути нужно будет ещё забрать Цербера из Аргоса и отвести его к царю Эврисфею, а потом вернуть пса в Аид. Более того, приехав в Афины, он не сразу отправится за отцом, а поживёт в столице. И текст предполагает, что всё это время его дети будут непогребёнными, во что трудно поверить. Скорее всего, Бонд прав, и Геракл заберёт лишь тело своего отца в Афины, когда тот умрёт. При отсутствии хорошей рукописи переводчику приходится размышлять подобным образом, взвешивая все возможные толкования и выбирая то, которое кажется ему наиболее удачным. Конечно, можно и не угадать тот вариант, который был изначально в оригинале, но с возможностью ошибки приходится мириться.

Такие проблемы приходится решать довольно часто. Бывают места ещё более трудные. В качестве примера можно привести хоровую строку из того же «Геракла»:

χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα τὸ πάλιν εἰσορᾶν (777)

Строка испорчена, и оригинальный текст невосстановим. Можно попробовать перевести так: «Ведь никто не осмеливается смотреть на повороты времени (т.е. судьбы»). Бонд комментирует эту строку следующим образом:

Это вряд ли можно принять за общее утверждение о том, что у людей нет мужества смотреть в будущее. Ни у кого из людей нет возможности предсказывать будущее с точностью; но у глупого (или беззаконного) человека нет мужества смотреть в будущее.[10]

Пытаясь осмыслить это высказывание, Бонд сужает его значение, с чем вполне можно поспорить и сказать, что хор имеет в виду вообще всех людей, что никто не может предугадать повороты своей судьбы. Такое общее утверждение вполне в духе Еврипида. Любопытно, что Анненский здесь уходит от проблемы и просто игнорирует проблематичную строку, давая даже не перевод, а вольную вариацию:

Здесь есть всевозможные выдумки – «выси славы», и «палица», и «дрожь забывшего про бога», но нет оригинала. Кстати сказать, игнорирование проблематичных строк тоже является одним из решений, которым пользуются переводчики.

Подобные примеры тоже можно приводить долго, потому что проблема испорченного текста, не поддающегося интерпретации, распространена в трагедиях Еврипида, и эта проблема часто требует выбора, который не всегда легко сделать.

Теперь поговорим о не менее распространённой проблеме – поздних вставках в текст Еврипида. Они, как уже говорилось, могут занимать от одной строки до целых пассажей. Почему эти вставки существуют? По многим причинам, и вряд ли можно с точностью установить конкретную причину для конкретной вставки. Если говорить в общем, то какие-то места могли быть досочинены актёрами, в стремлении сделать свои партии более выразительными. Что-то могло быть добавлено управляющими театров, которым казалось, что так партия будет звучать более выгодно. Что-то могли вставлять в рукописи читатели трагедий, поклонники Еврипида, ретивые филологи, стремящиеся разъяснить то или иное место, по их мнению, не слишком понятное. Причин может быть множество, и здесь не место перечислять их все. Часто такие вставки выявляются по отсутствию логики, по плохой грамматике, по более позднему языку, по отсутствию таланта, наконец. Бывает и так, что оригинальные строки Еврипида объявляются вставками, и не все комментаторы соглашаются друг с другом, и ведутся долгие споры по поводу того, является ли то или иное место подлинным или подложным. Это бездна, в которой переводчик легко может утонуть, если сам вознамерится решать, что подлинно в тексте Еврипида, а что нет. Даже у талантливого переводчика, имеющего классическое образование и хорошо знающего язык, часто нет ни квалификации, ни опыта для того, чтобы брать на себя обязанности текстолога. Если переводчик сам начнёт решать, что ему переводить, а что нет, то он неизбежно наделает ошибок. Если же он будет полагаться на решения специалистов, то ошибок будет, конечно, меньше, но ему придётся разделять и заблуждения специалистов, которых не так уж и мало, а порой и решать, какому из противоречащих вердиктов отдать предпочтение.

Пожалуй, одна из самых известных вставок – это большая часть хора из «Ифигении в Авлиде». Вставка начинается на 231-й строке и заканчивается 302-й, т.е. занимает 71 строку. Хор состоит из незамужних девушек, пришедших посмотреть на греческий флот, который готовится отплыть в Трою. Во вставке содержатся описание греческого войска, имена военачальников, названия племён, участвующих в походе и т.д. Как пишет авторитетный комментатор «Ифигении в Авлиде» Эдвин Ингленд, «почти все редакторы согласны относительно строк 231-302, что они являются поздней вставкой и не принадлежат Еврипиду.»[11] Тем не менее, эта вставка стала такой органичной частью хора, не в малой степени благодаря своему сходству со знаменитым списком кораблей в «Илиаде», что она неизменно и печатается, и переводится, как часть оригинального текста.

Конечно, таких «драматических» случаев мало. Обычно вставки занимают от одной до нескольких строк. Иногда в них содержится интересная информация, которой жалко поступиться, даже если она и не написана самим Еврипидом. Вот, например, клятва Ипполита из одноимённой трагедии. Царевич клянётся отцу, Тесею, что у него не было любовных отношений с мачехой, Федрой:

Вторая строка («без города, без дома, изгнанником, блуждающим по земле») считается вставкой актёра, который, как пишет Уильям Барретт, «воображал, что удлинение клятвы сделает её крепче».[12] Вставлена ли эта строка, действительно, актёром или же, несмотря на мнение специалистов, она всё-таки принадлежит Еврипиду? Однозначный ответ на этот вопрос невозможен.

Анненский выбросил эту строку из своего перевода:

Стала ли клятва Ипполита крепче оттого, что её сократили? Мнение специалистов предполагает, что Еврипид всегда был кристально логичным, грамматически безупречным и эстетически идеальным. Многие строки, которые не вписываются в эти ожидания, тут же объявляются поздними вставками, причём нередко исследователи начинают править оригинал согласно своим пристрастиям, даже не пытаясь допустить, что Еврипид мог сделать грамматическую ошибку, перейти границы хорошего вкуса, провести нелогичное умозаключение, создать, наконец, психологический элемент, опережающий своё время, элемент, который не вписывается в представление некоторых филологов о том, какой должна быть древнегреческая трагедия. Вот отрывок из плача Гекубы, героини одноимённой трагедии. Старуха только что проснулась, на неё вновь навалилось осознание чудовищной беды, в которую она попала, лишившись мужа, детей, оказавшись в позорном плену. Она пытается как-то овладеть собой, о чём свидетельствуют первые две строки, сложенные гекзаметром, она рассказывает о вещем сне, который только что видела, потом вдруг обрывает сама себя, произносит новое пророчество, потом вновь останавливается и молит богов о помощи:

Вот это место в моём переводе:

Строфа и правда отрывиста, непоследовательна, хаотична. Но достаточное ли это основание для того, чтобы объявлять её подложной, как это делается в некоторых авторитетных изданиях? Почему нельзя предположить, что Еврипид опережает своё время, что он экспериментирует с размером, выплавляет свою поэзию сообразно движениям души измученной героини? Какой стройности мысли можно ожидать от человека в её положении, едва проснувшегося от страшного сна, чтобы попасть в сон ещё страшнее? Может быть, филологи правы, может быть, нет. Это проблема филологов, но не переводчика. Задача переводчика – донести этот текст, со всей его непоследовательностью, сбивчивостью, хаотичностью до читателя, как если бы читатель сам развернул пожелтевший от столетий пергамент и попробовал прочитать древний текст, чудом избежавший разрушительного действия времени.

Интересно, что в данном случае Анненский сохраняет эту строфу полностью, даже увеличивая её на две строки, и удачно передаёт смятение героини:

Похожий пример можно найти в заключительной сцене «Ифигении в Авлиде». Вестник только что рассказал Клитемнестре о том, что дочь её была принесена в жертву над алтарём Артемиды, но что богиня в последний миг заменила девушку на лань, и что сама Ифигения вознеслась на небо. Клитемнестра не верит этому рассказу, справедливо полагая, что он сочинён Агамемноном специально для неё, чтобы успокоить её и отвести от себя будущую месть жены. Внезапно ямбические триметры прерываются, и Клитемнестра начинает говорить вообще без всякого размера, почти прозой. Вот это место в моём переводе:

Переход от ямбов к верлибру весьма необычен, тем более что после реплики хора, сказанной тоже верлибром, ямбы возобновляются. Конечно, исследователи, все как один, объявляют о том, что текст испорчен. Приводятся различные текстологические доводы, многие из которых убедительны, и разбирать которые здесь нет необходимости. Были даже попытки усмотреть в этих строках спондеические анапесты – всё что угодно, лишь бы не признавать, что текст мог быть написан изначально верлибром. Однако почему бы не предположить, что это сознательный ход Еврипида, смелое новаторство гениального драматурга, сохранённое пусть и в испорченном тексте? Клитемнестра находится в таком чудовищном состоянии, что на несколько минут она теряет способность изъясняться стихами, то есть перестаёт быть трагической героиней на сцене и превращается в обычную женщину, в мать, у которой только что убили ребёнка, и эта женщина не декламирует, но говорит тихо, скупо, с разрывающей сердце простотой.

Может ли так быть, что заключительная сцена «Ифигении в Авлиде» переписана или даже сочинена другим автором? Конечно, да. Впрочем, несмотря на все текстологические проблемы этой сцены, ни один исследователь не может утверждать с абсолютной уверенностью, что текст подложный. Правду не знает ни один живущий человек, и если только не свершится чудо и не будет обнаружена ещё одна рукопись «Ифигении в Авлиде», никто никогда и не узнает. Как бы там ни было, переход Клитемнестры на прозу драматургически очень эффектен и, безусловно, усиливает воздействие финала пьесы на зрителя, поэтому было бы большой ошибкой заставлять Клитемнестру говорить стихами. К сожалению, именно это и делает Анненский:

В его переводе нет никакого верлибра, и отчаяние этих слов матери, уничтоженной горем, звучит гладко и складно, сливаясь с прочим текстом. Взяв на себя функции текстолога, переводчик начинает править сохранившийся текст и в процессе этого, вполне вероятно, уничтожает уникальный новаторский приём Еврипида.

А вот ещё пример того, как заведомые представления редакторов о стиле древнегреческой трагедии влияют на их решения. В «Финикиянках» есть диалог между пробравшимся в город Полиником и его матерью, Иокастой. Диалог написан стихомифией, которая, повторим, обычно представляет собой обмен однострочными репликами. Начало диалога такое:

Вот эти строки в моём переводе. Полиник отвечает матери, которая говорит, что ей губы жжёт один вопрос:

Пол. Тогда и задавай. Не сдерживай ни слова.

Чего ты хочешь, мать, то дорого и мне.

Иок. Сначала я спрошу о вещи самой главной.

Как жить без родины? Большое это зло?

Пол. Неимоверное. Любых рассказов хуже!

Иок. И как же это так? Что изгнанных гнетёт?

Пол. Одно сильней всего – там нет свободы слова.

Далее продолжается в той же манере – одна строка Полиника, одна строка Иокасты. Однако, как мы видим, вначале Полиник произносит две строки, а его мать отвечает ему тоже двумя строками. Несмотря на то, что подлинность этого текста нельзя отрицать, находятся редакторы, которые объявляют первую реплику Иокасты («Сначала я спрошу о вещи самой главной») поздней вставкой, причём причина такого решения – не грамматика, не логика (с ними всё в порядке), но лишь укоренившееся представление о том, что в репликах уже начавшейся стихомифии не может быть более одной строки. Эта строка продолжает иметь статус вставки, несмотря на то, что стихомифия Еврипида, как видно из других его трагедий – явление довольно гибкое. Автор самого авторитетного современного комментария к «Финикиянкам» Дональд Мастронард защищает эту строку, веско заявляя, что постепенный переход в стихомифию здесь лучше, чем её внезапное начало,[13] и делает следующее замечание:

Некоторые критики девятнадцатого века считали оправданным приводить в порядок любую стихомифию, либо удаляя текст, либо делая вывод о наличии лакуны. Более современные исследования обычно допускают, что существуют некоторые подлинные примеры отступления от правил.[14]

Заметим, что в данном случае Анненский выбрасывает эту строку, но не с целью сохранения стихомифии (он её не сохраняет, всё равно растягивая реплику Иокасты вдвое), а потому, что соглашается с теми комментаторами, которые объявляют строку подложной. Вот начало его перевода:

Но если мы выбросим эту строку, то мы не узнаем, что вопрос об утрате родины является для Иокасты, как и для любого грека в театре Еврипида, самым главным вопросом, что утрата родины хуже смерти, хуже страданий. Получается, мы жертвуем очень важной деталью – и на основании чего? Наших предвзятых идей, не дающих автору права нарушать каноны, выходить за рамки традиций, то есть, попросту говоря, быть гением.

Приведём ещё один характерный пример. В «Оресте» Электра уговаривает своего брата убить Елену и взять в заложницы её дочь, Гермиону, чтобы вынудить Менелая защитить их, Ореста и Электру, от казни:

Ещё в XIX веке знаменитый немецкий филолог Иоганн Наук решил, что строка, говорящая про Елену, которая лежит в луже крови, не может принадлежать Еврипиду. С тех пор в некоторых изданиях (к счастью, не во всех) эта строка понижается в статусе. Наук полагал, что упоминание мёртвой Елены является повтором того, что уже сказано. Однако то, что для немецкого профессора – повтор, для греческого драматурга – экспрессия. Труп Елены, лежащий в крови – весьма важный образ. Во-первых, это яркая, бьющая по нервам картина, когда она возникает внезапно уже в контексте судьбы юной Гермионы. Во-вторых, мёртвая мать наглядно демонстрирует зрителю то, что может случиться с дочерью. И, в-третьих, увидев труп жены, Менелай поймёт, что Орест не хитрит, но в самом деле зарежет девушку, как зарезал её мать, если Менелай не выполнит его требований.

Анненский в данном случае решил не переводить строку про Елену:

Нужно сказать, что в решениях Анненского не видна последовательная позиция. Какие-то сомнительные строки он переводит, а какие-то отвергает, сам решая, какую часть текста допускать до читателя, а какую нет.

Один из показательных примеров произвольного удаления строк из трагедий Еврипида находится в «Оресте». Разгневанный Менелай пытается вломиться в дом Ореста, полагая, что найдёт внутри свою убитую жену, Елену. Дочь Менелая, Гермиона, взята Орестом в заложницы. Менелай кричит:

Последние три строки этого отрывка вослед подозрению уже упоминавшегося ранее Николауса Веклейна объявляют подложными на том основании, что в них повторяется несколько слов – «бедная» и «несчастная», «жена» и «супруга», а также ввиду слегка нарушенного синтаксиса. Видимо, текстологам кажется, что человек, у которого только что зарезали жену и вот-вот зарежут дочь, должен неизменно изъясняться правильными, идеально выстроенными предложениями. Вероятность того, что Еврипид намеренно нарушает синтаксис и намеренно повторяет слова, чтобы передать сильнейшее смятение Менелая, почему-то не рассматривается. Не все филологи, впрочем, согласны с таким вмешательством в текст. Уэдд, например, пишет, что повторение слов «жена» и «супруга» (но не «ребёнок» и «дочь») «вызвано тем, что мысли Менелая, как обычно, заняты главным образом его женой».[15] Уэдд также цитирует немецкого филолога Рейнгольда Клотца, сравнивающего похожее повторение слова «дети» Медеей (780-783), которая посылает смертельный подарок невесте Ясона и постоянно думает о своих детях, повторяя это слово несколько раз. Нелишне вспомнить и о том, что повторение слов – один из излюбленных стилистических приёмов Еврипида.

И что же получается? Филологи высказывают мнения, противоречащие одно другому, а из текста, без всякого веского основания, выбрасывается целых три строки. Теряется не только выражение крайнего волнения героя, но и ценная, тонко выраженная мысль о том, что жена, даже мёртвая, важнее для Менелая, чем живая дочь. В результате переводчик, подпавший под влияние текстологов, лишает собственный перевод этих ценных подробностей. Вот что выходит у Анненского:

Вместо шести строк получается четыре. Нет ни одного повтора, и тонкий, чисто еврипидовский цинизм пропадает бесследно. Вместо взволнованной, изломанной речи страдающего человека получается обычная, ровная декламация.

Вестник, прибегающий к Медее, чтобы сообщить ей о гибели царя и его дочери, обращается к ней с такими словами:

Как многие вестники у Еврипида, этот человек, чувствуя свою важность, выражается весьма выспренно, называя корабль «мореходной колесницей», добавляя к повозке излишний эпитет «сухопутная». Первая строка тоже отражает эту избыточность. Медея не просто совершает «ужасное дело», но она совершает его «беззаконно». Таким образом, первая строка по стилю вполне соответствует остальным и находится на своём месте. Однако некоторым античным переписчикам, а с ними и голландскому филологу Иоганну Лентингу эта строка показалась излишней, и была в результате выброшена из текста. Теперь вестник начинает свою речь криком: «Медея, беги, беги!» Можно согласиться с тем, что такое начало более эффектно, и тот факт, что первая строка отсутствует в некоторых рукописях, подкрепляет желание удалить её, однако имеем ли мы на это право? Денис Пейдж, знаменитый комментатор Еврипида, считает, что не имеем, и оставляет строку на месте. Мюррей, Диггл и Ковач заключают её в квадратные скобки. Так что же делать переводчику? Мережковский проявляет консерватизм. В его переводе вестник говорит:

Правда, пропадает вся манерность речи, бесследно исчезает и мореходная колесница, и сухопутная повозка, но зато сохраняется первая строка с её «безбожным злодейством». А вот Анненский решил, что эта строка читателю никак не нужна, и смело удалил её:

Имеет ли переводчик право на подобное сокращение оригинала? Что предпочтёт читатель, открывающий «Медею»: иметь перед собою полный текст этого шедевра или же текст, сокращённый по желанию переводчика, к тому же и без веских оснований?

Вспомним рассказ фригийского раба из «Ореста»:

В XIX веке немецкий филолог Иоганн Гартунг удалил последнюю строку этого отрывка потому, что она является повторением уже сказанного в первой строке. Дескать, раб уже заявил, что он следовал «фригийским обычаям», так что нет необходимости повторять, что он следовал «варварским обычаям». Вот яркий пример того, как филологическая педантичность вмешивается в художественный стиль. Да, слова раба являются повторением – но ведь и весь отрывок построен на сплошных повторениях! «Фригийским, фригийским», «Елены, Елены», «ветерок, ветерок». Даже веер назван не веером, но «пернатым кругом» – фригиец позабыл греческое слово «веер» либо оттого, что ещё хорошо не выучил языка, либо от волнения, поэтому он описывает веер как может. Нужно совершенно не чувствовать психологическую глубину и точность характеризации персонажа гениальным драматургом, чтобы удалять из его текста целую строку, этой характеризации служащую. Если бы один из персонажей заикался, и Еврипид попытался бы передать его речь, то нельзя поручиться, что эти педанты не вправили бы ему язык, удалив повторяющиеся согласные!

Похожая ситуация повторяется в «Оресте». Тиндарей предупреждает Менелая, чтобы тот не пытался защитить Ореста, иначе Менелаю тоже несдобровать. Старик говорит:

Комментаторы, конечно, не могут принять этого повтора, и первая пара строк единодушно удаляется, как подложная. Почему первая, а не вторая? Потому что, как пишет британский филолог Мартин Уэст, «эта угроза более эффективна, как прощальный выпад Тиндарея».[16] Уэст добавляет, что «весьма сомнительно, чтобы оба двустишия находились в оригинале». Фредерик Пейли тоже заявляет, что «второе двустишие, вероятно, является вставкой».[17] Заметим, что ни Уэст, ни Пейли (ни другие комментаторы) не говорят однозначно, что одно из двустиший подложное. Уэст испытывает сомнение, а Пейли предполагает. Заметим также, что Уэсту подложным кажется первое двустишие, а Пейли – второе, т.е. между ними нет согласия по поводу того, как резать оригинал.

Истина заключается в том, что никто не знает с полной определённостью, является ли одно из двустиший подложным или нет. Если второе двустишие более эффектно в конце речи Тиндарея, то зачем кто-то стал бы повторять эти слова ранее, где они менее эффектны? И неужели в мировой драматургии мало повторений слов, фраз и целых предложений? Повторение – очень сильный приём воздействия на зрителя, и каждый драматург это прекрасно знает. Как пишет тот же Пейли, Тиндарей говорит «со всей властностью царя Спарты, и угрожает, что он (Менелай – В.Н.) не въедет в его страну, если употребит своё влияние и добьётся оправдания Ореста».[18] Мне даже видится в словах Тиндарея прямая угроза жизни Менелая. Старик, действительно, весьма разгневан и, как показывают дальнейшие события, вовсе не шутит. Чего же удивительного в том, что он повторяет свою угрозу, такую важную для жизни и благополучия зятя? Неужели ни один драматург никогда не делал ничего подобного? Неужели у самого Еврипида мало повторений? Почему педантизм филологов, не уверенных в своём решении, не согласных друг с другом, должен обеднять наш текст? Потому что филологи «испытывают сомнение», а также «предполагают» вставку? Допустим даже, что они правы, и это двустишие по какой-то причине было написано дважды. Возможно, какому-то актёру или переписчику показалось, что повторение угрозы Тиндарея будет сильно звучать со сцены. При отсутствии чётких и несомненных доказательств имеет ли переводчик право вмешиваться в бесконечные споры текстологов и лишать свой перевод того, что, вполне возможно, принадлежит самому Еврипиду? Решение, принятое Анненским, не устраняет проблему. Анненский перефразирует двустишие, чтобы оно не звучало одинаково:

Это не решение проблемы, но уход от неё. Если переводчик согласен с текстологами, то он должен убрать одно из двустиший, ибо оно подложно. Если же переводчик с текстологами не согласен, тогда ему следует выполнить намерение автора – воспроизвести угрозу в точности, как она есть, иначе стилистический приём лишится своей силы. А так получается, что переводчик не уважил ни текстологов, ни автора и, действительно, создал ненужное и неэффективное повторение, которое вполне заслуживает того, чтобы его удалили.

Текстологи склонны забывать о том, что они имеют дело лишь с небольшой частью наследия Еврипида, и оттого делают далеко идущие выводы о его трагедиях на основании лишь малой части доступного материала. Один из примеров такого явления – трёхстишие хора из «Ореста» (957-959). Хор жалеет Электру. В моём переводе трёхстишие звучит следующим образом:

Сразу же после этих строк хор начинает петь первую строфу лирической партии. Может ли так быть? Знаменитый немецкий филолог XIX века Адольф Кирхгофф решил, что так быть не может, что хору нельзя, поговорив, сразу начать пение. Поскольку лирическую строфу Кирхгофф, разумеется, удалить не мог, то он удалил трёхстишие. С тех пор эти прекрасно написанные строки объявляются подложными. Действительно, такое поведение хора необычно для сохранившихся трагедий Еврипида. Но откуда Кирхгоффу, и любому другому филологу знать, какие эксперименты содержались в несохранившихся трагедиях? И даже если это единичный случай, то почему мы отказываем гениальному драматургу в праве на эксперимент? Неужели он только здесь нарушает условности жанра? Могут ли эти три строки быть подделкой? Конечно, могут. И Кирхгофф со своими коллегами вполне может быть прав. Однако правота их не может быть доказана в принципе, за неимением достаточного материала, и поэтому эта текстологическая проблема должна остаться там, где ей и следует быть – в изданиях оригинального текста. Переводчик не должен лишать читателя этих строк на основании теорий пусть и знаменитых филологов. Анненский, к сожалению, делает именно это. В его переводе трёхстишие отсутствует. Стала ли от этого трагедия Еврипида эффектней? Беднее она, безусловно, стала.

В «Геракле» жена героя, Мегара, говорит о своей жизни до замужества:

Перевод первых двух строк не создаёт особых трудностей: «Ведь я никогда не была лишена удачи, по мнению (моего) отца, который был когда-то превознесён, как великий (человек) за (своё) богатство.» Последние же две строки всегда вызывали недоумение. Существует несколько толкований, и ни одно из них не является окончательным. Приблизительный перевод может быть следующим: «(Он) имел царскую власть, ради которой длинные копья направляются на процветающие города.» Никто не знает, что точно имел в виду Еврипид. Вполне возможна порча текста. Виламовиц открыто признал их бессмысленными.[19] Что же делать переводчику? Анненский решает проблему просто – он не переводит эти строки, их как бы нет в рукописях:

Но является ли такое отсечение непонятных строк решением проблемы? Не лучше ли сохранить их, даже если толкование не является несомненным? Если попытаться это сделать, то получится, например, следующее:

Будет ли трагедия «Геракл» богаче без этих строк? Едва ли. Несомненно, в них содержится антивоенное настроение, характерное для Еврипида и необходимое для прорисовки образа Мегары. Даже если в частностях перевод и отходит от того, что говорил оригинал, то общее настроение в нём передаётся. Мегара ненавидит насилие, она устала от него – и скоро сама станет его жертвой, сама падёт от руки любимого мужа. Без попытки передать эту мысль пьеса, безусловно, становится беднее, и отсекать эти строки является ошибкой.

Бывает и так, что вариант, предложенный редакторами, более интересен, чем оригинал. В «Ионе», описывая вытканную ею в молодости простыню, Креуса говорит, что там изображены

Некоторые редакторы предлагают исправить слово «γένει» на «γένυν», и получается, действительно, яркий, свежий образ:

«Две змеи с челюстями из чистого золота, дар Афины» или «две златочелюстные змеи, дар Афины».

Сохранившийся оригинал грамматически здоров, и поэтому переводчик не вправе следовать за творческим порывом редакторов, как бы ему этого ни хотелось. Приходится тяжело вздохнуть, мысленно проститься с золотыми челюстями и переводить оригинал, а не позднюю фантазию:

«Две гибкие змеи, всецело золотые.»

К слову сказать, Анненский тоже сохраняет оригинальный текст:

«Из золота литые два дракона.»

Непонятно, правда, как вытканные драконы становятся литыми, но это уже другой вопрос, к делу не относящийся.

Приведём ещё один, последний пример слишком смелой и, не побоюсь сказать, самонадеянной работы текстологов. В том же «Оресте» главный герой говорит:

Да, это смелые слова, и Орест вполне осознаёт их смелость, говоря, что ему не стоит стыдиться. Он прижимается к груди своей сестры, Электры, и в этой ласке, в этом объятии прощается со своей женой, которую он никогда не узнает, и со своими детьми, которые у него никогда не родятся. Можно согласиться с тем, что сцена стоит на тонкой грани хорошего вкуса, однако она вполне в духе Еврипида. Ни стиль, ни язык не указывают на подделку. И что же происходит? Почти повсеместно эти слова либо удаляются, объявляются вставкой, либо затушёвываются в переводах. Это слишком смело, это не удовлетворяет нашему вкусу – следовательно, это не Еврипид. Вот как переводит слова про грудь известный специалист по Еврипиду Е.П. Колридж: «Heart to heart, my sister!»[20] По переводам двадцатого века видно, впрочем, как вкусы читателей становятся менее скованными. Уэст переводит уже смелее: «O sister’s breast, o beloved embrace of mine!»[21] Слова Ореста трудны для перевода, потому что здесь легко либо стушевать смысл, либо сделать его слишком откровенным, граничащим с безвкусицей. Это и происходит в переводе Анненского:

Здесь не только непонятно, с какой женой и какими детьми прощается Орест, то есть пропадает вся соль образа, но переводчик заставляет героя «ласкать» грудь Электры, что уже, действительно, слишком смело. Еврипид ничего не говорит о ласках. В оригинале Орест прижимается к груди сестры, не более. И если можно допустить, что Орест, лаская грудь Электры, прощается со своей не встреченной женой, то каким же образом он, лаская женскую грудь, прощается с детьми? Здесь уже начинаются такие психологические дебри, в которые не хочется заходить.

Если вернуться к истории издания оригинала, то мы видим опять, что слишком смелый образ Еврипида вызывает негативную реакцию текстологов (на что они имеют право) и, как следствие, удаление этого образа из текста трагедии (на что они права уже не имеют). И если переводчик подчинится авторитету учёных и удалит этот образ из своего перевода, то этим самым он обеднит и свой перевод, и читателя. В каждой эпохе есть определённые вещи, которые другим эпохам либо непонятны, либо неприятны. Это не значит, что необходимо править литературные памятники этих эпох в угоду нашим вкусам. И, конечно, это не значит, что нужно переводить эти памятники так, будто бы в них говорится нечто иное. К сожалению, такое происходит нередко. Классический пример – откровенные эротические сцены из «Золотого осла» Апулея, которые очень трудно найти в неисправленном и неприглаженном переводе. К счастью, в трагедиях Еврипида нет подобных сцен, поэтому нет и никакого оправдания для искажённой передачи оригинала.

В текстах Еврипида, как и во многих древних текстах, содержатся лакуны. Нельзя сказать, что их очень много. По сравнению, например, с некоторыми гностическими или манихейскими текстами Еврипиду повезло. Однако лакуны есть, они разного объёма, от одной строки до целых сцен, и переводчику приходится решать, как с ними быть. Ситуация осложняется тем, что порой наличие лакуны подозревается из-за непоследовательности мысли или какого-либо иного дефекта оригинала. Такие лакуны обычно вызваны невнимательностью переписчиков, теряющих одну или несколько строк.

Решение, которое напрашивается само собой – это оставить лакуны лакунами, то есть обозначить их в тексте перевода, и на этом успокоиться. Конечно, такое решение разумно, консервативно и логично. С ним трудно поспорить. Однако на него есть два возражения, причём оба эти возражения исходят из одной предпосылки – мы пытаемся воссоздать античное произведение на нашем языке, пытаемся вновь изобрести его, как можно ближе следуя тем его частям, которые сохранились.

Первое возражение состоит в том, что многие лакуны малы по размеру, и можно с большой степенью вероятности угадать, что было в утраченном тексте. Стоит ли, таким образом, оставлять «бреши» в переводе, отвлекая внимание читателя и прерывая повествование? Какой художественной цели это послужит? И как это будет способствовать театральной постановке? Актёр ведь не может замолчать или сообщить зрителям, что его реплика не вполне сохранилась.

Второе возражение состоит в том, что перевод, воспроизводящий более крупные лакуны, сильно пострадает от отсутствия многих строк, не говоря уже о вреде, наносимом такой большой «брешью» сценической постановке.

В «Ипполите» Тесей, узнав про самоубийство Федры, начинает горестный плач, смесь дохмиев с ямбами, в котором есть такие слова:

Вот это место в моём переводе:

Как видно, последняя строка не сохранилась. Неизвестно, какие слова были в оригинале. Строка настолько повреждена, что нужно либо удалять её совершенно, либо сочинять заново. В первом случае плач Тесея будет прерван или сокращён, что повредит и чтению, и театральной постановке. Во втором случае в оригинал будет вставлен материал переводчика, который, скорее всего, не соответствует утраченному материалу.

Перевод Анненского очень волен, и трудно найти соответствие переводных строк оригинальным, однако видно, что и он предпочёл не прерывать текст, обозначая лакуну:

В только что рассмотренном примере из «Ипполита» наличие лакуны не вызывает сомнений. Приведём и пример лакуны, которая несомненной не является. В финальной сцене «Медеи» разъярённый Ясон кричит:

Так это место приведено в авторитетном издании Пейджа.[22] Синтаксис последней строки несколько натянут, однако грамматически допустим. Некоторые исследователи, впрочем, заподозрили лакуну. Джеймс Диггл, например, в своём оксфордском издании берёт эту строку в квадратные скобки,[23] а Дейвид Ковач, в своём многотомнике серии «Loeb Classical Library» даже идёт на то, чтобы досочинить греческий текст.[24] У него получается следующее:

Теперь текст переводится так: «Отоприте засовы поскорее, слуги, освобождайте скрепы, чтобы (я) увидел двойное зло – и умерших (мальчиков), и ту, которая совершила это дело, и за убийство этих детей (я её) справедливо покараю.» Речь Ясона стала звучать более складно, исчезло синтаксическое напряжение в последней строке, которое, впрочем, могло быть и намеренным, передавая гнев, бурлящий в сердце героя. Тем не менее, в таком виде текст лучше перекладывается на русский язык, потому что для передачи сжатого синтаксиса оригинала в переводе не хватает места. Не желая утрачивать материал, я решил перевести эти строки по версии Ковача:

Анненский пошёл по другому пути и в результате потерял часть оригинала:

Теперь Ясон просто хочет видеть следы преступления, но не карать за него. Мережковский решил сохранить эту деталь, однако пятистопный ямб заставил его утратить другую деталь – теперь Ясон хочет увидеть лишь мёртвых сыновей, но не саму Медею.

По версии Мережковского видно, что он растянул три строки оригинала на четыре не потому, что согласился с наличием там лакуны, но потому, что ему не хватило места. С той же самой проблемой столкнулся и Шестаков. Ему тоже пришлось растянуть оригинал на одну строку и тоже освободить Ясона от желания видеть Медею. Результат получился весьма неловким:

Очевидно, что трёх строк для русского перевода здесь мало. Несмотря на то, что переводчик позволяет себе лишнюю строку, ему не удаётся избежать и корявостей («с петлей двери вы», «умерших их отмстить»), и утраты зловеще-красивого выражения «двойное зло».

В этом месте «Медеи» переводчик волен признать или отвергнуть наличие лакуны. У него есть основания и для того, и для другого. Если бы синтаксис последней строки не был таким тугим, я тоже предпочёл бы консервативное решение. Бывают, однако, лакуны, заставляющие сильно жалеть о том, что текст утрачен именно здесь, а не в менее примечательном месте. Вот, например, плач Гекубы из «Троянок», очень красивый плач. Гекуба выражается гекзаметрами, плавно изливающими на зрителей неизбывную печаль низложенной троянской царицы:

Можно оставить это место как есть, снабдив лакуны многоточиями. В этом даже будет своя, прерывистая красота. Однако при этом пропадёт гекзаметр, а с ним и эффектная симметрия с предыдущей строфой. На сцене сила воздействия этой сцены тоже снизится, если она будет лишена задуманной автором структуры. Если же восстановить утраченные места, всё снова придёт в движение:

Анненский сохраняет лакуны, получая и прерывистое звучание, и отсутствие симметрии:

Шервинский, наоборот, стирает все следы лакуны, причём не выдерживает ни гекзаметра, ни симметрии с предыдущей строфой:

Однако, по сравнению с версией Анненского, в его переводе всё-таки сохраняется плавное течение плача, хоть он и лишён той строгой формы, которую придал ему Еврипид.

И, наконец, бывают лакуны большого размера. В сохранившемся наследии Еврипида есть такая лакуна – сцена плача Агавы из «Вакханок».

Растерзав своего сына, Пенфея, торжествующая Агава возвращается домой. Она считает, что убила дикого зверя. Постепенно к ней возвращается рассудок, она постигает своё горе и начинает оплакивать утрату. Такие душераздирающие сцены любимы Еврипидом, и очень хорошо удаются ему, поэтому утрата текста, да ещё в самом конце пьесы, досадна. В данном случае установлено, что рукопись была повреждена после IX века, но количество утраченных строк неизвестно. Исследователи трагедий Еврипида Роберт Тиррелл[25] и Эрик Доддс[26] считают, что утрачено, как минимум, пятьдесят строк. Другой исследователь, Альфред Крукшенк, полагает, что потеря составляет, по меньшей мере, сто строк.[27]

С утратой такой сцены трудно смириться. Известно, впрочем, её общее содержание. В анонимном античном вступлении к «Вакханкам» говорится, что «Дионис, появившись <…>, обратился ко всем и разъяснил, чтó случится с каждым на деле, а не на словах, чтобы (впоследствии) какой-нибудь посторонний не презирал его, считая человеком». Более того, греческий ритор Апсин из Гадары, преподававший своё искусство в Афинах около 235 года н.э., пишет следующее, объясняя, как нужно вызывать в слушателях жалость: «У Еврипида мать Пенфея, Агава, освободившись от безумия и узнав собственного сына, разорванного на части, обвиняет себя и вызывает сострадание. <...> Еврипид применил следующий способ, желая вызвать жалость к Пенфею: мать, беря в руки каждую из частей его тела, плачет сообразно с каждой из них.»[28]

Сцена, как можно предположить, была великолепно написана и, к счастью, не исчезла полностью. Между IX и XIII вв. византийский автор (Псевдо-Григорий) сочинил длинную религиозную драму под названием «Христос страждущий» (Χριστός πάσχων, Christus patiens), щедро заимствуя строки из находящейся у него полной копии «Вакханок» и, видимо, слегка изменяя их в соответствии с новой, христианской, тематикой. Материал утраченной сцены, изъятый из этой византийской драмы, приводится в оксфордском собрании сочинений Еврипида.[29] Кроме того, сохранились два небольших частичных папирусных фрагмента, которые восстановил Доддс,[30] и четыре цитаты из античных авторов.[31]

Сохранилось достаточно материала, чтобы попытаться вернуть пропавший текст. Такая реставрация и была предпринята в моём переводе. Анненский, напротив, ограничился замечанием о том, что «это было одно из сильнейших мест трагедии», и кратким пересказом содержания сцены плача. К сожалению, примечание нельзя поставить на сцене, и пересказ не сравнится с драматическим действием.

Примеры подобного восстановления утрат существуют повсеместно. Композиторы дописывают неоконченные фуги Баха, живописцы воспроизводят утраты на старинных полотнах и фресках, архитекторы заменяют разрушенные фрагменты античных храмов и готических соборов новыми фрагментами, чтобы здания продолжали жить. Литературные тексты не являются исключением. Их реставрация тоже возможна и желательна – при условии, что она производится с пониманием авторского стиля, грамотно и талантливо. Разумеется, любое восстановленное место должно быть чётко обозначено как таковое, чтобы у читателя не было никаких сомнений в том, где оригинал, а где реставрация. Хотя в театральной постановке обозначить реставрацию невозможно, это малая цена за вновь приобретённую непрерывность действия.

[1] Разговорные слова и обороты в трагедиях Еврипида хорошо изучены. Одним из наиболее известных исследований в этой области является книга П.Т. Стивенса – Stevens P.T. Colloquial Expressions in Euripides. Franz Steiner Verlag, 1976. 1.

[2] Stevens P.T. Colloquial Expressions in Euripides. Franz Steiner Verlag, 1976. 64-65. Не считая «Реса», который, возможно, не принадлежит Еврипиду. В «Ресе» разговорных слов и выражений всего 7.

[3] Euripides. Troades. Edited with Introduction, and Commentary by K.H. Lee. London: Bristol Classical Press, 2001. Первое издание – 1976. 241.

[4] Euripides. Heracles with Introduction and Commentary by Godfrey W. Bond, Oxford: Clarendon Press, 1988. 394.

[5] Euripides. Heracles with Introduction and Commentary by Godfrey W. Bond, Oxford: Clarendon Press, 1988. 206.

[6] Euripides. Orestes. Edited with Translation and Commentary by M.L. West. Aris & Phillips, 1987. 3-е изд. 1990. 256.

[7] Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett. Oxford: Clarendon Press, 1964. 54.

[8] Euripides. Troades. Edited with Introduction, and Commentary by K.H. Lee. London: Bristol Classical Press, 2001. Первое издание – 1976. 228.

[9] Euripides. Heracles with Introduction and Commentary by Godfrey W. Bond, Oxford: Clarendon Press, 1988. 414-415.

[10] Euripides. Heracles with Introduction and Commentary by Godfrey W. Bond, Oxford: Clarendon Press, 1988. 271.

[11] The Iphigenia at Aulis of Euripides, edited with Introduction and Critical and Explanatory Notes by E.B. England. London: Macmillan and Co., 1891. 58.

[12] Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett. Oxford: Clarendon Press, 1964. 355.

[13] Euripides. Phoenissae. Edited with Introduction and Commentary by Donald J. Mastronarde. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 258.

[14] Euripides. Phoenissae. Edited with Introduction and Commentary by Donald J. Mastronarde. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 353.

[15] The Orestes of Euripides. Edited with Introduction, Notes and Metrical Appendix by N. Wedd. Cambridge: Cambridge University Press, 1895. 156.

[16] Euripides. Orestes. Edited with Translation and Commentary by M.L. West. Aris & Phillips, 1987. 3-е изд. 1990. 219.

[17] The Orestes of Euripides. With Brief Notes by F.A. Paley. Cambridge: Deighton, Bell and Co., 1879. 74.

[18] The Orestes of Euripides. With Brief Notes by F.A. Paley. Cambridge: Deighton, Bell and Co., 1879. 76.

[19] Euripides. Heracles with Introduction and Commentary by Godfrey W. Bond, Oxford: Clarendon Press, 1988. 79.

[20] «Сердце к сердцу, моя сестра!» (англ.)

[21] «О, грудь сестры, о, возлюбленное объятие моё» (англ.)

[22] Euripides. Medea. The Text Edited with Introduction and Commentary by Denys L. Page. Oxford: Clarendon Press, 1938. 55.

[23] Euripidis Fabulae. Edidit J. Diggle. Tomus I. Oxford Classical Texts. Oxford: Clarendon Press, 1984. 151.

[24] Euripides. Medea. Edited and Translated by David Kovacs. Vol. I. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994. 427. Ковач идёт на этот смелый шаг несколько раз в своём издании всех трагедий Еврипида.

[25] The Bacchae of Euripides, with a revision of the text and a commentary, by Robert Yelverton Tyrrell. London, Macmillan, 1961. Первое издание – 1892. 139.

[26] Euripides. Bacchae. Edited with introduction and commentary by E.R. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1944. 234.

[27] Euripides. Bacchae. Edited with introduction and notes by A.H. Cruickshank. Oxford: Clarendon Press, 1893. 63.

[28] Цит. по: Euripidis Fabulae. Edidit J. Diggle. Tomus III. Oxford: Clarendon Press, 1994. 352.

[29] Euripidis Fabulae. Edidit J. Diggle. Tomus III. Oxford: Clarendon Press, 1994. 354-355.

[30] Euripides. Bacchae. Edited with introduction and commentary by E.R. Dodds. Oxford: Clarendon Press, 1944. 243.

[31] Euripidis Fabulae. Edidit J. Diggle. Tomus III. Oxford: Clarendon Press, 1994. 352, 356.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы