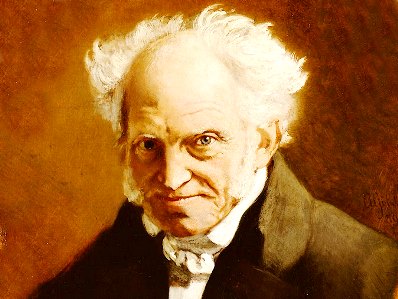

Проблема смерти и бессмертия в философии Артура Шопенгауэра и Людвига Фейербаха

Шопенгауэр

Смерть как утверждение родовой сущности человека

Если Кант считал, что человеку не положено думать о смерти[i], то Шопенгауэр, напротив, кладет факт осознания человеком своей смертности в качестве исходного пункта всей антропологической концепции. Для Шопенгауэра человек – это animal metafisicum, т.е. философствующее животное, которое становится таковым именно из-за страха перед смертью[ii].

В «философичности», свойственной в той или иной степени каждому человеку, находит свое выражение ужас перед собственной смертью. В своем главном труде «Мир как воля и представление» Шопенгауэр утверждает: «Если бы наша жизнь не была обречена на конец и страдания, никому, быть может, не пришло бы в голову задаться вопросом, почему мир существует и обладает именно этими свойствами, – все это было бы понятно само собой. Соответственно этому мы обнаруживаем, что интерес к философским, а также религиозным системам коренится прежде всего в том или ином догмате о продолжении жизни и о смерти. (...)»[iii].

Продолжая мысль о значимости для человека самого факта осознания им своей смертности, высказанную в главе о метафизической потребности человека (глава 17), в главе «О смерти» Шопенгауэр пишет: «Смерть – поистине гений-вдохновитель или Музагет философии», отчего Сократ и определял ее как подготовку к смерти. «Вряд ли люди стали бы вообще философствовать, если бы не было смерти»[iv]. В философии Шопенгауэр видит некое «противоядие», извлеченное из недр мыслящего разума, против того страха, который рождает осознание людьми неизбежности своей смерти. В сущности, в этой главе Шопенгауэр предлагает нам свой рецепт такого «противоядия», рецепт, рожденный его собственным, почти патологическим страхом перед смертью.

Удивительна эта глава. Характерная для шопенгауэровского текста многоплановость проявляется тут особенно наглядно. Не перестаешь удивляться многомерности повествования. Тут читатель имеет дело не столько с мистикой, хотя и ее хватает, сколько с мистификацией. Здесь мысль развивается как сюжет в лихо закрученном психологическом детективе. Очень логично – шаг за шагом – ведет автор читателя к своим выводам, которые столь же неожиданны, сколь и банальны. Причем одно утверждение вскоре упраздняется другим, так что, дочитав главу до конца, начинаешь подозревать философа в розыгрыше: не смеется ли автор над читателем, предлагая ему свой собственный рецепт очередного метафизического противоядия от страха перед смертью? Тем не менее Шопенгауэру не откажешь в парадоксальности и эмоциональной остроте постановки вопроса о природе человека, который лежит в основе всех рассуждений философа о сущности смерти и бессмертия.

Сама загадка человека сформулирована тут как загадка его личной смерти. Но это не представленность человека перед смертью, которой позже – уже в ХХ столетии – в философии будет отведена роль лакмусовой бумажки для проявления подлинного в человеке, его экзистенции. Шопенгауэр исследует человека не перед смертью, а в смерти, которая, однако, исследуется поначалу только как загадка, а не вечная тайна. У этой философской загадки есть своя философская разгадка, и притом достаточно простая. Во всяком случае, утешительная. Более того, насколько пессимистичен Шопенгауэр в вопросе о жизни, настолько же он оптимистичен в вопросе о смерти. Конечно, в конспективном изложении невозможно передать завораживающий характер шопенгауэровского текста, однако обратим внимание на основные моменты в рассуждениях философа об этом предмете, которые вместе с тем оказываются основными принципами шопенгауэровского понимания природы человека.

Прежде всего, Шопенгауэр констатирует, что мнения людей, по крайней мере в Европе, сплошь и рядом колеблются между пониманием смерти как абсолютного уничтожения и уверенностью «в нашем бессмертии с головы до ног». Однако и тот, и другой взгляд, по мнению Шопенгауэра, одинаково неверны, поэтому он ставит задачу подняться на более высокую точку зрения, с которой обе предыдущих «рушились бы сами собой». С этой целью он предпринимает анализ феномена смерти в двух аспектах: с эмпирической и метафизической точек зрения. Согласно первой, смерть – великое зло. На языке природы она означает уничтожение. Воля к жизни, присущая животным, равно как и человеку, страшится смерти. Величайший страх – это страх перед смертью. Нет ничего ужаснее, замечает Шопенгауэр, чем зрелище смертной казни. А вот сознание, напротив, раскрывает нам ничтожность жизни и этим в какой-то степени побеждает страх смерти. Отсюда наше презрение к трусу, в отчаянии цепляющемуся за жизнь. Таким образом, в вопросе о смерти «воля враждует с познанием». Воля хочет быть и содрогается перед небытием. Но отчего же, в таком случае, задается вопросом Шопенгауэр, мы не содрогаемся при мысли о том времени, когда нас еще не было? Но, может быть, жажда бытия зародилась уже после того, как мы отведали его и нашли желанным? Отнюдь. Жизнь так скверна, что если постучаться в гробы и спросить мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, то они отрицательно покачают головами. Поэтому печалиться о времени, когда нас больше не будет, так же нелепо, как если бы мы печалились о том времени, когда нас еще не было.

В качестве дополнительного аргумента Шопенгауэр цитирует знаменитые слова Эпикура о том, что, пока мы есть, нет смерти, а когда есть смерть, то нет нас. Смерть поражает лишь сознание. И если сон – брат смерти, то обморок – ее близнец. Короче, сама по себе смерть, как бы мы ее ни страшились, не может быть злом. Мало того, часто она – благо и желанная гостья, избавляющая нас от страданий. Неслучайно индусы придавали богу смерти Яму два лица: одно устрашающее, другое очень ласковое, доброе. Весь парадокс, однако, заключается в том, что смерти боится то, что на самом деле бессмертно, – воля к жизни, тогда как смертное индивидуальное сознание страха не испытывает. Философ приводит достаточно пространные рассуждения относительно того, что смерть индивида ничего не значит для природы, ибо «если наша все-мать так беспечно посылает своих детей навстречу тысяче грозящих опасностей, то лишь потому, что она знает, что если они и падают, то падают обратно в ее же лоно»[v].

Гибель единичного явления нисколько не затрагивает истинного и внутреннего существа природы. В бесконечном возвратном движении природы смерть и рождение – не более чем «вибрация». И то, и другое принадлежит времени, а оно, как выяснил великий Кант, суть лишь наше представление. Подлинное же бытие вечно. Вечность есть вневременное бытие. Конечность, т.е. смертность индивидуума, есть лишь «отпечаток» вечности, вечной жизни рода. Именно в идее или роде лежат настоящие корни воли к жизни. По отношению к индивидууму она проявляется как голод и страх смерти, а по отношению к виду – как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. Таким образом, объективное, т.е. род, представляет собой начало неразрушимое, тогда как субъективное, которое состоит лишь в самосознании существ, очень «недолговечно и беспрестанно уничтожается, как будто лишь для того, чтобы так же часто непостижимым образом вновь возникнуть из ничего»[vi].

Дойдя до этого места, читатель, кажется, уже готов признать логическую и фактологическую неотразимость доводов Шопенгауэра, сделанных с эмпирической точки зрения в пользу бессмысленности страха перед смертью. Однако, прочитав следующую строку, он вдруг узнает, что все это – лишь обман и иллюзия[vii].

С точки зрения метафизической все обстоит как раз наоборот. И вот это «наоборот» в данном случае представляет для нас наибольший интерес, так как именно здесь Шопенгауэр формулирует свое метафизическое решение проблемы бытия человека. Но прежде чем сказать, в чем состоит это решение, обратим внимание на то, как Шопенгауэр исследует эту проблему. Его метод исследования вполне может быть определен как диалектический, когда предмет исследуется в его внутренней противоречивости. Здесь мысль в поисках сущности или единого основания развивается посредством диалога-спора. Об этом свидетельствует уже сам переход от эмпирической точки зрения к противоположной – метафизической, которая, в свою очередь, излагается путем взаимоисключающих друг друга суждений или антиномий и, в конце концов, приводит нас вновь к эмпирической точке зрения с ее «житейской мудростью».

Итак, эмпирической точке зрения, представленной выше, Шопенгауэр противопоставляет точку зрения метафизическую. И тогда оказывается, что не природа, не материя, не идея, одним словом, объективное вечно и непреходяще, а как раз наоборот – субъективное. «В самом деле, – пишет Шопенгауэр, – долговечность объективного или внешнего может быть только проявлением неразрушимости субъекта или внутреннее, ибо первое не может обладать ничем таким, что оно не получило в лен от последнего»[viii]. В сущности, мы в гораздо большей степени составляем с миром одно, чем это обыкновенно думают. Его внутренняя сущность – наша воля, его явление – наше представление. Нерушимость нашего существа, таким образом, совпадает с тождеством макрокосма и микрокосма. Время, когда меня не будет, объективно придет, но субъективно оно никогда не может прийти. Свой вывод Шопенгауэр формулирует в форме риторического вопроса: «Не представляется ли нам, в сущности, наша смерть самой невероятной вещью в мире?»[ix]

Таким образом, с точки зрения метафизической страх смерти проистекает от непонимания того, что субъект, как воплощение воли, вечен. В действительности же рождение и смерть – «это одна и та же линия, прочерченная в двух направлениях»[x]. С этой позиции Шопенгауэр подвергает критике как христианское, так и естественнонаучное представление о начале и конце человеческого бытия: «Кто видит в рождении человека его абсолютное начало, тому смерть должна казаться его абсолютным концом»[xi]. Более того, Шопенгауэр утверждает, что «если бы он (человек) мог не быть, его бы уже теперь не было»[xii]. Обосновывая это несколько экстравагантное положение, Шопенгауэр превращает кантовскую категорию времени из априорной формы чувственного созерцания, организующей наши внутренние восприятия, в форму бытия человека: «Мы – то существо, которое время вместило в себя, чтобы заполнить свою пустоту: поэтому мы заполняем собою все время, настоящее, прошлое и будущее в одинаковой мере, и выпасть из существования нам так же невозможно, как выпасть из пространства. (...) Великая тайна нашего бытия и небытия (...) основана в конечном счете на том, что объективно бесконечный временной ряд, субъективно – точка, неделимое, всегда присутствующее настоящее. Но кто постигает это?»[xiii]

Итак, вот она, метафизическая разгадка великой тайны бытия человека: вечное настоящее! И тут же – то ли сожаление, то ли беспристрастная констатация: «Но кто постигает это?» Таким образом, метафизический ответ Шопенгауэра на кантовский вопрос о человеке, начавшись с вопроса о самом вопросе, т.е. с удивления бытию человека, вопросом же и завершился. И это не вздох по поводу недомыслия людей, как может показаться на первый взгляд. Это вопрос, которого Шопенгауэр избежать не в состоянии. Это констатация непостижимости тайны личного бессмертия. В сущности, у Шопенгауэра, как и у Канта, разгадка тайны личного бессмертия означает постижение того, что разгадать ее невозможно уже в силу самого характера познавательного процесса: «Я – темная точка в сознании, подобно тому, как на сетчатке слепа именно та точка, куда входит зрительный нерв, (...) и глаз видит все, только не себя. Наша познавательная способность полностью направлена вовне ввиду того, что она возникла как продукт мозговой функции, направленной только на сохранение, т.е. на поиски еды и ловлю добычи. Поэтому каждый знает о себе лишь как о таком индивиде, каким он представляется во внешнем созерцании»[xiv].

Впрочем, при всем сходстве с позицией Канта в определении онтологического статуса познающего Я, у Шопенгауэра иной интерес, иные ценности. Если у Канта констатация или, точнее, полагание бытия мира и мыслящего Я, это исходная точка в его философствовании, после которой и начинается, так сказать, самое интересное – исследование разумно-нравственной природы автономной личности, обладающей абсолютным достоинством, то у Шопенгауэра совсем наоборот. Его больше занимает пред основа мыслящего Я, тогда как само по себе это Я, как индивидуальность, не только не представляет интереса и ценности, но и оказывается главным объектом, если можно так выразиться, философской агрессии. «Если же он (человек) мог бы осознать, что он еще сверх того и, кроме того, он охотно распрощался бы со своей индивидуальностью»[xv]. Оттого, наверное, Шопенгауэр был вынужден значительную часть анализируемой главы доказывать, что личное бессмертие, во-первых, ничего не стоит в силу ничтожности и тягостности жизни; во-вторых, абсурдно, ибо на деле означает попытку соединения несоединимого (добродетели и эгоизма), как это имеет место в христианстве; в-третьих, в рамках философии вообще немыслимо, так как это уже есть проблема трансцендентная. В сущности, Шопенгауэр вынужден признать, что даже его гениальная философия не в состоянии раскрыть тайну личного бессмертия: «Что такое это непреходящее, невозможно понять. Это не сознание, а также и не тело, в котором, очевидно, пребывает сознание. Оно – то, на чем зиждется тело вместе с сознанием, другими словами, то, что, попадая в сознание, выступает как воля. Выйти за пределы этого непосредственного ее проявления мы, правда, не можем, ибо мы не можем выйти за пределы сознания; поэтому вопрос, что же такое нерушимое в нас, поскольку оно не попадает в наше сознание, т.е. что такое оно в самом себе, остается без ответа»[xvi].

Таким образом, ответ на кантовский вопрос «Что такое человек?» оказался ограниченным теми возможностями, которые давал ответ на вопрос первый: «Что я могу знать?» Померив глубину тайны человека своей метафизикой, Шопенгауэр не достиг дна и был вынужден открыто признать это. Но и ограничиться такой констатацией он тоже не мог. В своих дальнейших (в возможных для философии пределах) размышлениях о смерти, которые уже давно как-то незаметно и для автора, и для читателя превратились в размышления о бытии и небытии человека, Шопенгауэр в который раз резко меняет основное русло. На этот раз нерушимость нашего истинного существа для смерти, т.е. вечное настоящее, вновь подвергается им, так сказать, попытке понимания посредством понятий «явление» и «вещь сама по себе», а смерть как предмет философской рефлексии сменяется своей противоположностью – рождением и даже зачатием.

Жизнь рода как отрицание личности

Акт зачатия, как и акт смерти, исследуется Шопенгауэром диалектически, в двойственности его восприятия и, соответственно, в двойственности противоположных определений, которые философ стремится рассмотреть в их единстве или, по образному выражению самого Шопенгауэра, «как бы сжатыми в одном кулаке». Со стороны воли, внутренне, субъективно, для самого сознания акт зачатия есть слепой порыв сладострастия. Напротив, со стороны представления, внешне, объективно этот акт есть начало создания наиискуснейшей ткани, основа несказанно сложного живого организма[xvii]. Уже сама эта противоположность восприятия свидетельствует, по мнению философа, о полной неприменимости законов явления, или мира как представления, для мира как воли, т. е. для вещи самой по себе. То, что в мире явлений предстает как возникновение из ничего или полное уничтожение возникшего, то применительно к миру вещей самих по себе об этом вообще не имеет смысла говорить, так как способ бытия явления со всеми основными законами для бытия вещей самих по себе не значит ничего, «даже меньше, чем ничего»[xviii].

Таким образом, согласно Шопенгауэру, и смерть, и рождение (зачатие) – это постоянное обновление самой по себе не ведающей ни начала, ни конца воли. Но как, в таком случае, согласовать нам жажду жизни со всей ее суетой, столь характерной для реально жившего философа, с его утверждением о том, что «смерть – лишь утрата одной индивидуальности и возникновение другой» и что она есть «освежающий сон»[xix]? Как примирить веру Шопенгауэра в полингенез или метемпсихоз, т.е. переселение душ или кругооборот рождений, которую он с одобрением обнаруживает у всех древнейших народов, кроме (совсем «чуть-чуть») иудейской религии и двух ее ответвлений, т.е. христианства и ислама, с его почти патологическим страхом пред собственной смертью? И если зачатие и смерть относятся лишь к сознанию, которое есть «жизнь субъекта или мозга» («фонарь, который гасят, когда он больше не нужен»)[xx], и если «внутреннее ядро моего Я, носитель и создатель субъекта, в представлении которого только и существует мир», нерушимо[xxi], то что, в таком случае, остается на долю человека, спросим мы? В чем все-таки видит Шопенгауэр отличительное свойство человека как человека, как индивидуальности, какой бы никчемной, несчастной и вообще «не должной» он ее ни изображал?

Когда Шопенгауэр говорит о смерти и рождении как о способе обновления сознания воли, то он как бы между прочим (и действительно, в скобках) замечает: «Каждое подобное обновление привносит и новую возможность отрицания воли к жизни»[xxii]. В этом, собственно, ключ к ответам на те вопросы, что были сформулированы выше. Человек, индивид, как возможность отрицания воли к жизни – вот центральная идея всей антропологии Шопенгауэра, определяющая пафос всей его философии. Ради обоснования этой идеи Шопенгауэр предпринял беспрецедентную попытку реанимации древнейших мировоззренческих систем. Ради нее пошел на риск прослыть безумцем, утверждающим, что «мир есть мое представление». И как бы мы ни относились к личности мыслителя, к эмоциональному настрою и социально-политической ориентации его учения, нельзя не признать, что центральная идея его антропологии, т.е. учение о человеке как возможности отрицания воли к жизни, содержала в себе мощный потенциал для осмысления природы человека.

Шопенгауэровское отрицание индивидуальной воли к жизни – это не только уныло-озлобленное отчаяние. На самом деле, это и страстное осуждение эгоизма, чему философ посвящает множество страниц своих сочинений; это и утверждение родовой сущности человека. Вместе с тем шопенгауэровское отрицание воли к жизни означает несводимость человека к миру объективного. Но самое главное, что констатация способности человека к отрицанию воли к жизни как бы очерчивает его потенциал в очеловечивании мира. Правда, определен этот потенциал только отрицательно как неприемлемость того мира, который дан человеку в его представлении здесь и теперь. И хотя Шопенгауэр не говорит о том, каким должен быть мир (скорее, он утверждает, что мир этот вообще не должен быть), тем не менее философ ясно дает понять, что таким, каков мир есть, он быть не должен, равно как не должен быть таким, каков есть, и сам человек, порождающий в своем представлении этот мир. Утверждение не подлинности объективного мира, данного в представлении, есть отрицательная форма утверждения потребности человека в мире настоящем, подлинном, в котором человек мог бы обрести истинную свободу.

Если Кант противопоставлял мир явлений и мир вещей самих по себе для того, чтобы «спасти свободу», то Шопенгауэр использовал это же противопоставление для того, чтобы спасти бессмертие того, кто ищет этой свободы. Однако такое спасение было достигнуто им ценой упразднения автономии индивида, ценой того, что в антропологии Канта является главным. Отсюда проистекает противоположность шопенгауэровской антропологии кантовской. У Канта расколотое бытие, его двойственность «снимается» единством свободы и нравственной необходимости в человеке. У Шопенгауэра, напротив, единство бытия достигается утверждением «разорванности» субъекта, когда сама его свобода определяется отрицательно, через несвободу самого индивидуального бытия. Поэтому в философской системе Шопенгауэра не могло быть места человеку как цели для самого себя, каким он представал в учении Канта. Вместе с тем человек здесь не сводился весь без остатка к простому средству для достижения цели, например, для самопознания мирового духа, как это было в системе абсолютного идеализма Гегеля, хотя Шопенгауэр нередко говорит об индивиде и его сознании как функции мировой воли или о средстве объективации идеи рода.

Нет в системе Шопенгауэра и абсолютного тождества субъекта и объекта. Напротив, единое для них основание (воля к жизни, воля к бытию) исследуется в его внутренней противоречивости, которая обнаруживается в беспрестанных страданиях индивида и вечном противостоянии его миру объективному. В этом мире объективного индивид лишен свободы в ее положительном или, можно сказать, в кантовском понимании как автономии, т.е. как свободной причинности, обусловленной разумно-нравственной природой и достоинством человека. Тем не менее само страдательное противостояние субъекта миру объективного означает, что субъект не сводим абсолютно к этому миру, что он способен хотя бы к негативному определению собственной свободы – свободы «от», не говоря уже о том, что, согласно Шопенгауэру, всякий субъект есть индивидуальное воплощение мировой воли, которая свободна по определению. (Правда, такая свобода ничуть не лучше индивидуального воплощения свободы мирового духа в системе Гегеля, ибо и то, и другое есть свобода «вместо» кого-то.)

Итак, антропология Шопенгауэра – это манифестация величия и ничтожества человека-индивида. Как представляющий субъект, он дает миру существование, и в этом состоит его величие. Как познающее Я, он – ничто, «фонарь, который гасят». Его сущность – не в этом Я, а в воле, которая объективируется в жизни рода. Тайна бытия и небытия индивида – вечное настоящее в его противоположности временному, преходящему, прошлому и будущему. Само бытие человека оказывается тут не просто вопросом, но проблемой, которая порождается присущей индивиду способностью самопознания (так сказать, «горем от ума»). С одной стороны, бытие человека, наделенного сознанием, мучительно и лишено смысла. С другой стороны, человек, покуда он жив, исполнен жаждой жизни, жаждой удовольствия или, по крайней мере, стремлением избавиться от страданий. А поскольку объективный мир не может дать ему ни блаженства, ни смысла, постольку уделом индивида оказываются безверие и отчаяние. Однако отчаяние оказывается тут негативным определением свободы индивида. Это отчаяние как отсутствие надежды или даже как осознание принципиальной невозможности исполнения надежд, в конце концов приводит человека к мысли покончить всякие счеты с жизнью, если не физически, то духовно, т.е. посредством квиетива воли, и таким образом обрести пусть негативную, но зато настоящую свободу. Собственно, у Шопенгауэра свобода начинается лишь тогда, когда индивид оказывается способен противопоставить индивидуальной воле к бытию (жизни) свою индивидуальную волю не жить. В результате такого самоотрицания индивидуальное бытие должно исчезнуть, возвратившись физически или духовно к своей основе – мировой воле.

В своем «вечном настоящем», которое противостоит временнòму, преходящему, человек как бы движется от небытия к небытию. Правда, такое определение возможно лишь с точки зрения человека как познающего субъекта. Со стороны же воли все оказывается совсем наоборот, ибо «то, что для индивида – сон, для воли в качестве вещи в себе – смерть»[xxiii]. Тем не менее этот «сон-смерть» есть жизнь в ее эмпирическом восприятии. Однако если и есть что-то существенное в этой жизни, так это жизнь рода, а не индивида. В жизни рода находит свое разрешение то противоречие, которое внутренне присуще природе индивида, а именно противоречие между бытием и небытием, подлинным и иллюзорным, противоречие между волей к жизни и волей к смерти. Вот почему вслед за главой «О смерти» во втором томе Шопенгауэр помещает главу 42 «Жизнь рода». Негативный характер антропологии Шопенгауэра проявился уже в том, что объем этой главы во много раз меньше той, что посвящена смерти.

Жизнь рода – «платонова идея», объективация воли во времени. В силу этого внутренняя сущность каждого живого существа коренится в его роде. И хотя воля достигает самосознания только в индивидууме, ее действительная объективация – род. Интересы рода, т.е. половые отношения, деторождение и прокормление потомства, несравненно важнее, чем все другие интересы индивида. «Питающим началом» индивидуума являются гениталии, ибо они осуществляют связь с родом. Недаром, замечает Шопенгауэр, в Индии лингам и иони почитаются как символ рода и его бессмертия и, как противовес смерти, придаются в виде атрибута именно божеству смерти Шиве[xxiv]. То, что сказано в отношении животного, в полной мере относится и к человеку. «Деторождение в известном смысле является самым замечательным из творческих влечений, а создания его – самыми изумительными»[xxv]. Половые отношения в человеческом мире представляют собой незримый центр всяческих дел и просвечивают везде, несмотря на все покровы, которыми их облекают. «Они – причина войны и цель мира, основа серьезности и мишень для шуток, неиссякаемый источник острот, ключ ко всем намекам и смысл всех тайных указаний, всех невысказанных предложений и взоров украдкой (...) Развлекающая мир пикантность состоит именно в том, что самое важное для всех людей совершается тайно, а явно игнорируется. (...) Все это находится в соответствии с тем, что половое влечение – ядро воли к жизни, тем самым концентрация всякого воления. (...) Можно даже сказать, что человек – конкретное выражение полового влечения, ибо его возникновение – результат акта совокупления, акт совокупления – его заветная мечта, и только это влечение сохраняет и связывает в единое целое все его явление. Воля к жизни проявляется сначала в стремлении сохранить индивид, но это лишь ступень к стремлению сохранить род»[xxvi]. К деторождению присоединяется забота о потомстве, а к половому инстинкту – родительская любовь, и в них таким образом продолжается жизнь рода. У человека эта инстинктивная родительская любовь посредствуется и направляется разумом, но иногда разум ее и ослабляет, причем у людей с дурным характером это доходит порою до совершенного уничтожения. Вот почему проявление материнской любви в самом чистом виде наблюдается у животных, а вот самец по большей части вообще не осознает своего отцовства. В родительской любви и заботе о потомстве, как и в половом влечении, воля к жизни «становится в известном смысле трансцендентной, ибо ее сознание выходит за пределы индивида, которому оно присуще, и распространяется на род»[xxvii].

В этом очерке о жизни рода хотелось бы подчеркнуть не то, что и так очевидно (сведение человека к его материально-физиологической природе), а то, как содержание этого очерка согласуется с центральной идеей антропологии Шопенгауэра, с утверждением им человека как существа, способного к отрицанию воли к жизни. На первый взгляд, содержание очерка совершенно противоположно этой идее, однако при более пристальном рассмотрении мы видим, что Шопенгауэр, описывая жизнь рода, делает акцент на жертвенности индивида и индивидом, т.е. того самого индивидуального воплощения воли, которое, собственно, и составляет внутреннюю сущность индивида: жертвенность во имя рода[xxviii]. Диалектический взгляд философа раскрывает нам парадоксальность, двойственность того же полового инстинкта, который оказывается индивидуальным способом самоотрицания в той же мере, в какой является способом самоутверждения. Поэтому шопенгауэровская характеристика полового инстинкта находит свое продолжение в характеристике родительской любви, которая потому и одобряется философом, что она есть способ преодоления эгоизма, присущего индивидууму.

Фейербах

Бытие человека как единство жизни и смерти

Расхожее мнение о Фейербахе как о беспроблемном философе-эвдемонисте, проповеднике земных радостей, певце молодости и т.п. побуждает предположить, что его интересовал исключительно вопрос о бытии человека. Однако это не совсем так. Более того, осмысление Фейербахом бытия человека всегда осуществлялось через осмысление его небытия. Все размышления Фейербаха о жизни как бы оттенялись темой смерти.

Уже первое самостоятельное сочинение философа, написанное в 1830 г., имело весьма показательное в этом отношении название «Мысли о смерти и бессмертии». Показательно и то, что спустя много лет Фейербах изменил заголовок одного из разделов этой работы «Бог» на «Метафизическое основание смерти». Уже здесь философ утверждал реальность смерти и иллюзорность бессмертия. По тем временам это было неслыханной дерзостью, за которую Фейербах поплатился преподавательской карьерой. Атеистическая направленность сочинения была слишком очевидной, чтобы власти могли проигнорировать анонимного автора. Книга была конфискована. Для молодого ученого наглухо закрылись двери всех университетов Германии. В ответ, словно издеваясь над своими оппонентами, Фейербах «представил смерть ученому миру» в следующих стихах:

Вера в Бога и бессмертие, утверждает Фейербах, – софистическая выдумка людей и проистекает она из их стремления к счастью. В истории представлений о Боге и бессмертии Фейербах выделяет три эпохи. Первая – это эпоха греков и римлян, когда человек жил исключительно государственной, народной жизнью. В эпоху античности не было пропасти «между возможностью или представляемостью и действительностью, идеалом и реальностью, следовательно, у них не было также бессмертия в нашем смысле». Вторая эпоха – это католическое средневековье. И в эту эпоху еще нет личности, выделившейся из общества, поэтому в представлениях того времени существенным является «вера в возмездие добра и зла, но не вера в индивидуум и его вечное продолжение как таковое». Только в третью эпоху – эпоху протестантизма – оформляется вера в бессмертие индивидуума, когда «человек в своей индивидуальности понимается как божественный и бесконечный»[xxx].

В 1834 г. в Швейцарии Фейербах издал (уже под собственным именем) работу «Абеляр и Элоиза, или Писатель и человек. Собрание юмористически-философских афоризмов»[xxxi]. Здесь мы имеем редкое несоответствие названия содержанию: никакого юмора в работе мы не найдем. Спустя двадцать лет сам Фейербах назвал вопрос о смерти и бессмертии основной темой этих совсем не юмористических афоризмов[xxxii]. «Уже тогда, - отмечал философ, - передо мной витала мысль, которую я изложил лишь в «Вопросе о бессмертии с точки зрения антропологии», с той лишь разницей, что в тот период я находился еще на точке зрения абстрактного, то есть аристократического, мышления, которое чуждается чувств как черни (...). Только в заключении выступает любовь как связка между духом и плотью, небом и землей, писателем и человеком»[xxxiii]. Здесь, как и в своих «Мыслях», Фейербах утверждает реальность смерти и иллюзорность бессмертия в религиозном смысле этого слова. Однако в этой работе акцент смещается в сторону утверждения бессмертия в результатах творческой деятельности и памяти людей.

Тема смерти и, в частности, проблема самоубийства является одной из ведущих не только в упомянутой уже работе «Вопрос о бессмертии», которую Фейербах писал на протяжении двадцати лет (1846-1866), но и другого его сочинения «О спиритуализме и материализме» (1863-1866). Наконец, эта же тема вновь возникает в одном из последних крупных сочинений философа с лучезарным названием «Эвдемонизм» ( 1867-1869), то есть учение о счастье.

В сущности, вся философия Фейербаха есть земная эсхатология индивида. Она не только гимн жизни, но и гимн смерти. В той степени, в какой философ учил «радости бытия»[xxxiv], он учил умирать. Само философствование было для него способом умирания: «Философствовать значит умирать - умирать значит философствовать»[xxxv]. У него жизнь опосредуется смертью[xxxvi], а смерть оказывается «последним обнаружением жизни»[xxxvii]. Словно предвосхищая манеру Ницше, Фейербах пишет: «Ты спрашиваешь меня, что я такое? Подожди, когда меня не будет»[xxxviii].

Для Фейербаха смерть - такая же реальность, как мир, данный нам в ошушениях: «Существует лишь одно доказательство бессмертия, - писал философ, – не умирать»[xxxix]. «Смерть оставляет нам лишь чистую сущность, только доброе»[xl]. Поэтому и Бог – это фантастическое выражение человеком своей сущности – оказывается у Фейербаха олицетворением смерти, ибо «как в Боге сняты всякая телесность, временность, нужда, похотливость, непорядочность, короче говоря, все качества подлинной жизни и бытия, точно так же они сняты в смерти. Поэтому умереть – значит прийти к Богу, стать Богом»[xli].

В том внимании, которое Фейербах уделял теме смерти, а главное в трактовке этой темы, он, как никто другой из немецких мыслителей XIX в., близок Шопенгауэру. Так, характеристика двойственного отношения смерти к нашему существованию почти ничем не отличается от шопенгауэровской. У бессмертия, пишет Фейербах, две стороны – светлая и теневая, небо и ад, но эта двусторонность присуща самой смерти. «О смерть, – цитирует философ Ветхий завет, – как горька ты, когда думает о тебе человек, имеющий дни добрые и в достатке живущий без забот, который успевает во всех своих делах и еще вкусно есть. О смерть, как благостно ты поступаешь с жаждущим тебя, с тем, кто слаб и стар, кто имеет множество забот и кому надеяться на лучшее либо ожидать лучшего не приходится»[xlii]. И уж совсем по-шопенгауэровски звучит фраза: «Смерть сама по себе – это не кара за совершенные грехи, это награда за перенесенные страдания и битвы»[xliii]. Шопенгауэру и Фейербаху, хотя и в разной степени, подошло бы греческое «пейси-танатос» (учитель смерти): «Умереть по-человечески, умереть в сознании, что ты в умирании исполняешь последнее человеческое назначение, следовательно, умереть, находясь в мире со смертью – пусть это будет твоим последним желанием, твоей последней целью»[xliv].

Еще большее сходство в позициях Фейербаха и Шопенгауэра обнаружим мы в вопросе не просто о смерти, но небытии вообще. Словно вариацией на тему, заданную Шопенгауэром, воспринимаются слова Фейербаха: «Под небытием после смерти я представляю себе состояние, в котором я находился до того, как родился. Это, по сути дела, не апатия, ибо еще можно чувствовать, а это вообще ничто. Когда я попаду в это состояние - хотя слова я и состояние здесь вообще не подходят, - то это состояние, так я думаю, будет нечто, что полностью равносильно вечной жизни, Бытие и небытие не противопоставлены друг другу, если речь идет об ощущающих существах, противопоставлены же друг другу небытие и наивысшее блаженство. Я думаю, что, в каком бы из этих двух состоянии ни находиться, чувствуешь себя в одинаковой степени хорошо»[xlv].

Словно сговорившись друг с другом, Шопенгауэр и Фейербах в своей полемике с Кантом по вопросу о природе и реальности ничто ссылаются на «Софиста» Платона, доказывая, что небытие – это не абсолютное ничто, а всегда нечто. Хотя справедливости ради надо сказать, что в этой полемике с Кантом они просто воспроизводят его позицию и в этом смысле «ломятся в открытую дверь»[xlvi].

Понимание небытия как того, что не есть ничто, а есть нечто, и признание реальности небытия – это та точка, в которой Фейербах и Шопенгауэр совпадают полностью, но именно она оказывается тем пунктом, из которого ход их рассуждений расходится в диаметрально противоположных направлениях. Если Шопенгауэр объявляет небытие подлинным бытием и царством истинной свободы, то для Фейербаха небытие – это характеристика лишь одной, имманентно присущей стороны реального бытия природы; той стороны, которая как раз в силу односторонности и негативности не может быть ни подлинным бытием, ни тем более царством свободы. Для Фейербаха небытие – при всей его реальности – противостоит земному блаженству, поэтому для Фейербаха совершенно неприемлем шопенгауэровский путь к свободе и счастью: «Тот, кто увлекается нирваной, - пишет философ, выделив эти строки курсивом, - или какой-нибудь иной метафизической сверхчувственной реальностью или ничтожеством как высшей для человека истиной, для того человеческое земное счастье является ничем, но ничем также является и человеческое страдание и несчастье, по меньшей мере, если он хочет быть последовательным»[xlvii]. И хотя Фейербах в данном фрагменте не называет имени Шопенгауэра, мишень этого полемического пассажа очевидна, как очевидна направленность против шопенгауэровского миропонимания следующей характеристики этического учения буддизма: «Буддизм – это (...) откровения больного, сумасбродного и фантастического стремления к счастью, не видящего из-за зла блага»[xlviii].

Несмотря на то, что для Фейербаха, как и для Шопенгауэра (а также, заметим в скобках, Гегеля), смерть есть необходимый момент жизни и неразрывно связана с природой человека, тем не менее в своем пафосе учение Фейербаха в корне отличается от шопенгауэровского. Этот пафос сам Фейербах выразил в форме древнего изречения; «Живому – живое, мертвому – мертвое!»[xlix]. «Прежде чем задать себе вопрос, достойны ли мы иной жизни, мы должны задать себе вопрос – достойны ли мы данной жизни»[l]. При всем сходстве фейербаховской и шопенгауэровской трактовок смерти, в их системах осознанию реальности смерти отводятся совершенно разные роли. Если для Шопенгауэра смерть (с метафизической точки зрения) есть «самая невероятная вещь на свете», а отрицание личного бессмертия (с точки зрения эмпирической) оказывается средством доказать иллюзорность объективного мира и ничтожность индивида, то для Фейербаха утверждение реальности смерти есть необходимое условие и основание для утверждения реальности мира и действительного бытия индивида.

Таким образом, для Фейербаха проблема состояла не в том, есть Бог или Бога нет, а в том, плох или хорош, действителен или иллюзорен посюсторонний мир и может ли человек быть счастливым в этом мире. Свое решительное «да» Фейербах сказал уже в работе 1830 г. «Мысли о смерти и бессмертии»: «Только в этой данности ты этот человек (...), когда прекращается жизнь, то и ты прекращаешься быть». «Сущностью человеческой жизни является бытие только на земле»[li]. Тогда же Фейербах свой откровенно атеистический ответ впервые назвал «новой религией», которая «вместо бессмертия индивидуумов (...), скорее, требует сильных людей, духовно и телесно здоровых. Для нее здоровье имеет большую цену, чем бессмертие»[lii].

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы