В чьем сердце рождался "Сталкер"?

(Размышления над новой книгой о многострадальном Тарковском, где о нем вновь пропеты старые, убогие мифы)

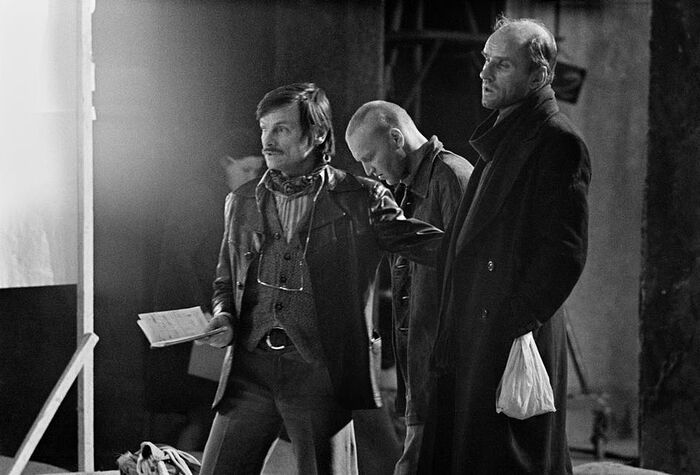

Рабочий момент на съемках «Сталкера»: Андей Тарковский, Александр Кайдановский в роли Сталкера, Анатолий Солоницын в роли Писателя

1

Удивительно, что наши кинематографисты всё не могут успокоиться и всё продолжают свою давнюю-предавнюю полемику с Андреем Тарковским. Вот и новая чуть ли не восьмисотстраничная книга с несколько комичным названием «Рождение "Сталкера". Попытка реконструкции» Евгения Цымбала[1] – еще одна попытка удара по образу покойного гения. Воспользовавшись тем обстоятельством, что был частью съемочной группы фильма (в качестве ассистента режиссера по реквизиту) Е. Цымбал предается воспоминаниям, где, порой теряя чувство меры, восславляет себя,[2] объясняя и даже картинно живописуя, сколь много внес он в создание картины, порой даже "рискуя жизнью", и одновременно доказывает с упрямой настойчивостью, что Тарковский был абсолютно не готов к фильму, не представлял себе, что ему надо снимать и во имя чего и потому лишь мучил во всех смыслах безупречную группу, сбрасывая на нее свою растерянность, свое раздражение и весь свой несносный характер, ибо ничего никому не хотел или не мог объяснить. (Все равно как пьяный прораб). Зато вот как славненько всё было на съемках у Эльдара Рязанова, "где все всегда знали, чего режиссер хочет от данного эпизода". Сравнение смешное, фактически нелепое. У Тарковского рождалось (должно было родиться) нечто, что невозможно было перевести ни в какой словесный ряд.

(Вообще-то это само по себе забавно: молоденький ассистент по реквизиту, чье поле зрения естественно ограничивалось реквизитом, берется спустя сорок четыре года (!) лихо рассуждать по поводу своих наблюдений (?!) за якобы рождением фильма, который стоил гению три с половиной года напряженнейших исканий, рассуждать так, словно бы он по крайней мере каждую минуту присутствовал при мастере и читал его мысли).

Но, конечно, не это главная цель достаточно тонко сплетенных инвектив автора книги. Поразительно, сколь много людей сделали себе известность благодаря тычкам в адрес Тарковского и обидам на него. Разумеется, никто из них не попытался доказывать, что Тарковский – дутая величина, автор скучных фильмов ни о чем. Слишком опасно выглядеть дураком. Напротив, они всегда громко подчеркивают: о, какой Тарковский гений! Чтобы тем бόльшую энергию удара сосредоточить на фронте этики: мол, наш прославленный религиозный проповедник в реальной жизни был существом непорядочным, не державшим слова, злым и неблагодарным, лживым и высокомерным, суетным и тщеславным, растерянным и беспомощным, когда наступали трудные времена, жалким подкаблучником, безвольно выполнявшим прихоти хитрой, демоничной, властолюбивой жены. И вот к веренице людей, разрабатывавших эту легенду, этот политический миф, ныне присоединился и Евгений Цымбал с действительно то ли комичным, то ли втайне претенциозным названием своей книги. «Рождение "Сталкера"...» Словно бы шедевр рождался не в душе и сознании режиссера и словно бы рождение кинопоэмы длилось не многие годы и словно бы месяцы съемок не были лишь маленькой надводной частью громадного айсберга, не были тем "строительным мусором", который виден работающим над зданием, не понимающим ни его внутренней музыки, ни источника энергетического броска. И вот ассистент режиссера вываливает на страницах фолианта часть этого строительного мусора вкупе с горами мосфильмовской документации, переписки чиновных инстанций, сдобренной отчетами ассистента режиссера по поводу слухов и мнений вокруг трагических обстоятельств, сгустившихся вокруг Тарковского в ту пору, – словно бы все эти крайне поверхностные репортажи с места съемок и есть фиксация процесса рождения метафизического шедевра.

Никто из съемочной группы "Сталкера", – пишет вновь и вновь Цымбал, – не понимал, что и о чем снимает или даже просто хочет снять Тарковский, непрерывно недовольный прекрасно проделанной всей командой работой. Но, замечу, границы пониманий в случае творческого процесса у Тарковского и функциональных задач конкретных технических работников были чересчур далеки друг от друга. Рождение каждого его фильма происходило долго и мучительно, ибо, начиная работу, он не знал ни ее кульминации, ни конца, как и всякий настоящий художник. Цымбал же с почти высокомерной раздраженностью всё "уличает" Тарковского в "полной неготовности" к фильму: мол, он непрерывно отменял сделанное, сам не зная почему и сам не зная, какое же именно практическое решение той или иной мизансцены он ищет. То есть фильм творился так, как пишется роман, сотканный из сотен выброшенных в корзину черновиков. Почему же так трудно давался Тарковскому каждый фильм? Почему он каждому фильму отдавал многие годы? Почему он не мог в точности и на первом же этапе расписать каждую мизансцену, как это делает большинство кинорежиссеров? Почему отсняв "Зеркало", он долго-долго не смог составить фрагменты в одно симфоническое целое и уже полагал, что потерпел полный провал? Да потому, что он шел по инстинкту и по наитию, что он следовал своей интуиции. А эти вещи нельзя и невозможно объяснить окружающим. (И этими окружающими могли быть только две-три персоны: художник-постановщик, главный оператор, второй режиссер, но уж никак не "вся группа" из ста человек). Но почему же фактор наития, фактор внимательнейшего вслушивания в нечто был так силён? Да потому, что Тарковский снимал дух, духовное измерение человеческой психики и человеческой судьбы. Но если бы он сказал "мы снимаем дух, а не материю", то все бы решили, что он шизанулся и пошлым остротам не было бы конца. Об этом нельзя было говорить, можно было лишь догадываться и молчать. В этом-то и причина той пропасти, что лежала между элитой команды, возможно, что и действительно великолепной с эстетической точки зрения (как то утверждает Цымбал), и Тарковским, который уже совсем-совсем не был на тот момент эстетиком-эстетом. В этом причина возраставшей холодной недоуменности. Подобно герою будущей "Ностальгии" он не мог ничего внятного сказать окружающим, ибо он был рыцарем веры. А это образует между ним и людьми пропасть отчужденности.

«Мы все его (Тарковского) очень ценили (звучит смешно: какое значение имеет для меня, режиссера, ценит меня или не ценит ассистент по реквизиту или даже художник-постановщик, раз все они "прошли конкурс" и попали в команду? Цымбал тут, что называется, проговаривается. – Н.Б.), почти боготворили (а это уже перебор: боготворение надо совершать в храме; к тому же это нечестно – загружать творческое начальство такими ожиданиями; разочарование будет неизбежным по вполне понятным причинам. – Н.Б.), но иногда – скажу без преувеличений – почти ненавидели. Особенно, когда он неожиданно и, казалось, немотивированно менял свои творческие решения». То есть попросту снимал одну и ту же сцену снова и снова с чуть другими ракурсами, с иным светом или даже переходил к совершенно иным технологическим решениям. Либо забраковывал приличный метраж уже, казалось бы, отснятого начисто.

2

Неправда, что Тарковский начинал съемки, не представляя себе своей сверхзадачи. Чего стоит тот факт, что он побуждал братьев Стругацких чуть ли не восемнадцать раз серьезно вмешиваться в сценарий (чуть ли не переписывать), совершенствуя его именно в направлении выхода к сугубо Тарковской мистике (развязывая в этом смысле режиссеру руки: сценарий был для Андрея Арсеньевича своего рода защитой от мосфильмовской цензуры). Дело не только в формальном преобразовании главного персонажа в страдательное лицо религиозного искателя. Еще до съемок Тарковский в интервью одному солидному журналу сказал, что попытается наконец осуществить свою мечту: добиться предельной аскетики за счет единства действия, места и времени. «Сейчас мне хочется, чтобы между монтажными склейками не было временного разрыва. Я хочу, чтобы время, его текучесть обнаруживались и существовали внутри кадра, а монтажная склейка означала бы продолжение действия и ничего более, чтобы она не несла с собой временнόго сбоя, не выполняла функцию отбора и драматургической организации времени». Это означает полный переброс зрительского внимания во внутренний модус.

Он высказывает здесь своё гениальное кредо о том, что у кино есть уникальная возможность "показать псевдообыденное течение жизни". То есть показать, что сам процесс нашего здесь-пребывания (нашего присутствия) есть не обыденность пустой, тленной материальности, а нечто чрезвычайное, причастное вечному, показать, что самое простое и естественное есть на самом деле сверхъестественное. Уже тогда он объяснял корреспонденту суть сюжета своей картины как наблюдение за сугубо духовным событием. Вот я и думаю: скажем, сняли маленький фрагмент продвижения Сталкера по зоне: всем вокруг, включая художника картины, а также высококлассного оператора Георгия Рерберга кажется, что снято здорово, а Тарковский бракует. Да, чисто эстетически (то есть в материальном модусе общепринятого представления о прекрасном) снято неплохо, а может быть и здорово, но Тарковский на этот момент своей судьбы уже художник-этик, его эстетический взгляд на мир и всегда-то был объемно-целостным, а ныне он уже вполне огрузненно, вполне "сверхъестественно" чувствует мистериальные корни "жизненного сна", и вот этим оком он смотрит сейчас в объектив кинокамеры. Кто еще из окружающих может так же посмотреть?.. Вот где водораздел! Вот где корень пустой болтовни вокруг якобы бессмысленной ссоры двух равных гениев: Тарковского и Рерберга. (Не бывает бессмысленных, пьяно-бабьих, ссор в эпицентре творческой работы). Да, Рерберг – большой мастер, но он эстетик. А Тарковский на этот момент уже вышел из этих уютных, изрядно выношенных критериев "хорошего вкуса". И в своем дневнике он шлепает Рербергу этические двойки. Рерберг не годится для нового кинематографа, где смирение важнее зазнайства и даже горделивости. В старой системе координат она законна, но не в новой. Ибо только смирение дает истинную полноту внимания. А без абсолютной полноты внимания к текущему времени невидимый слой реальности не увидеть и тем более не перенести на пленку.

Так вот: снят фрагмент, возможно, эстетически безупречно, но нет ощущения "мистериальности течения жизни". Но и говорить кому-либо об этом глупо и абсурдно. (Даже и писать вот сейчас сравнительно неловко). Существо картины составляет эссенция невыговариваемости. Тарковскому нужно было, чтобы с первых мгновений и до последних в простом показе вроде бы обыденного течения жизни простых людей ощущалась мистерия. Предельная простота триединства. То есть никаких трюков, никаких приёмов, никаких метафор, никаких ассоциирований и прыжков, никакого монтажа, никаких сюжетных измышлений и мыслительных ходов: просто бытие открывает себя. Да понимает ли ассистент по реквизиту, какого внутреннего качества, то есть внутреннего движения и загадочности должен быть каждый сантиметр пленки?! Дневник от 20 сентября 1978 года: «Очень трудно снимать эту картину. Ничего не получается... Не получается эпизод в дыму: не локально. И отсутствует состояние. Я очень боюсь, что это провал. Никак не могу придумать, как снимать Сон. Это должно быть очень просто. Не выходит самого главного: последовательно проведенной локальности». Локальный – то есть местный, не выходящий ни к каким ассоциациям и связям, полностью сосредоточенный на предмете, когда внимание становится поистине божественным. Ибо любовь начинается с внимания. Болтовня должна быть прекращена полностью, ум должен быть отключён.

И ведь Тарковский мечтал пойти дальше по этому пути: никаких сценариев, просто, скажем, камера наблюдает за женщиной, сидящей у летнего окна с книгой, потом выходит во двор сельского дома, потом возвращается. И больше ничего внешнего не происходит. Он хотел в этом смысле заниматься, как он говорил, любительским кино, то есть не зависеть от проката. 10 мая 1976 он писал в дневнике: «Мне скучно будет снимать "Сталкера", хотя я знаю как. Мне будет скучно снимать "Идиота". Я хочу истины собственной». Вот что такое экзистенциальный художник. В этом направлении внутри него жил замысел пробного фильма, который он хотел снять полностью сам на 16 мм пленке в его с Тяпой деревеньке. "Это должна быть исповедь. Вокруг дома в Мясном. Буря в стакане воды. История облагораживания палисадника, который в результате становится омерзительным...» (Отзвуки – в "Жертвоприношении").

3

Иногда Цымбал почти трогательно наивен: «Если бы режиссер-постановщик, тем более такой авторитетный, объяснил съемочной группе свою необычную манеру съемки, было бы легче и понятнее. Но Тарковский ничего не объяснял. Возможно, он хотел сохранить в секрете свой новый творческий метод или боялся преждевременного разглашения того, в чем сам не был окончательно уверен... Ни директор <картины>, ни второй режиссер ничего точно не знали...» Или: «Дело осложнялось высокомерием Тарковского, все более раздраженно смотревшего на съемочную группу». Но разве сто человек группы – это одно существо? Со многими людьми из съемочной группы у Тарковского сохранялись добрые человеческие отношения, претензии были к определенным лицам, о которых он делал известные ныне записи в своем дневнике. Да, порой желчные и хлесткие, иногда с перебором, но разве сугубо творческие действия Тарковского бывали когда-либо половинчатыми? Человек либо целен, либо он актер и дипломат.

Поразительно, что даже сегодня, в 2022–23 годах, обывательский взгляд на Тарковского идет торжественным маршем. Самоуверенная близорукость бывшего ассистента по реквизиту столь абсолютна, что диву даешься. На картине сменилось три художника-постановщика, три главных оператора: это ли не знак чего-то чрезвычайного, касающегося сути картины!? Но у Цымбала одно объяснение – дурной характер режиссера, его непозволительное высокомерие, а также раздражающее присутствие супруги. Но почему же на других картинах этот "дурной характер" не только не сказывался, а помогал общей работе, почему с Рербергом на "Зеркале" жили душа в душу, и никому не мешала супруга, исполнявшая к тому же одну из главных ролей? Да потому, что "Сталкер" – революционная даже для Тарковского работа, чего уж говорить о съемочной группе. Начать с того, что режиссеру всё меньше и меньше был нужен сценарий, он неуклонно освобождался от его драматургических пут; а в "Ностальгии", в своем абсолютном шедевре, в этом вершинном достижении чисто визионерского метода, он освободился от него уже фактически совершенно. В "Ностальгии" произошло максимально чистое транслирование "духовных интуиций" Тарковского в "психику" целлулоидной пленки. Это именно то, к чему он решительно, ломая во многом себя прежнего, шел на съемках "Сталкера" и о чем писал в своей книге: "Мир моих визионерских сновидений в действительности есть не что иное, как духовный натурализм". Вот почему трясло и колотило всех на съемках "Сталкера", и даже природа вначале бунтовала, словно бы проверяя серьезность намереваний художника. Шла гигантская революционная работа, которую можно было лишь чувствовать, но понимать ее едва ли было возможно. Требовалось абсолютное доверие воле режиссера и подключение к его новому методу, подключение на уровне творческой интуиции. Но когда самость и творческое самолюбие главного художника и главного оператора сильны, конфликт неизбежен. Тарковский бракует и бракует, повторяя: нет, не то! Здесь нужен уже особый модус смирения и вчувствования в новую структуру вслушивания и созерцания. Кайдановский признавался Цымбалу, что во время съемок вся его натура бешено бунтовала против того образа, который поставил перед ним Тарковский, ибо образ этот с одной стороны был диаметрально, почти кинжально противоположен сути самого актера, а с другой стороны он представлялся ему мало что нереальным: неневероятным. Да, но то ведь был инвариант мирского Христа... Я уже писал в моих книгах об иконном принципе авторского зрения в "Сталкере". Писал и о своей догадке: к сверхцелям "Зеркала" талантливый Рерберг умел приспособить свою творческую самость, он нашел в этом роскошном фильме себя со своими собственными воспоминаниями и ассоциациями детства, но со сверхзадачей и гигантской внутренней аскетикой, даже аскезой "Сталкера" он не сумел ассоциировать свое творческое "эго", эстетически капризное и в этом смысле ранимое. Так произошло столкновение мировоззрений. Проходным вариантом оказался Калашников и лишь Княжинский оказался тем смиренным, то есть очень внимательным, профессионалом, отодвинувшим все свои самостные амбиции (если они у него были) на задний план. Что и требовалось. Вне сомнений пленка способна чувствовать внутреннее метафизическое (позволю себе это ужасное слово) состояние человека, стоящего за аппаратом. Этот факт позволяет осуществлять в кино творчество восприятия. В случае кинематографа Тарковского – это главное. Возможно, что человеческое творчество вообще начинается и заканчивается восприятием, его полнотой и чистотой. А вовсе не комбинаторикой измышлений. Для Тарковского в тот период важнейшим был прорыв в свое собственное внутреннее-мировое-пространство. Мы сегодняшние, знающие его "Мартиролог", уже не можем ни на йоту в этом сомневаться.

То, что необходимо было главному художнику и главному оператору в случае сотрудничества с Тарковским, так это смирение, лишь оно дает возможность перенести центр внимания с себя, со своего "творческого эго” и отдать его полноту режиссеру и его замыслу. То есть в этом смысле принести свою маленькую нематериальную жертву. И тогда ощутить замысел, который не может быть выговорен. Такого художника-постановщика на "Сталкере" Тарковский не нашел, обошелся без него, загрузившись сам, но он нашел Княжинского, почувствовавшего абсолютность присутствия трансцендентального плана. Вот почему на творческих вечерах режиссер с благодарностью говорил о "вере Княжинского", которой он воодушевлял коллектив. Княжинский полагал, что "вера" входит в существо творческого процесса. Вера, а не "разумное понимание".

Евгений Цымбал, маленький человек с большим амбициями, толковый инициативный работник, судя по книге, был охвачен своим "я", так что оно было сугубо функциональным, и когда он начинает претендовать на понимание целого, ему нечего сказать. Потому-то его фолиант заполнен чиновными отчетами, а оживляется он лишь тогда, когда повествует о себе: о своих подвигах, например, ныряния в воду за упавшей кепкой профессора, о "раскованно-хмельных" прогулках по Таллинну с Кайдановским, о знакомстве в том же граде с пьяным в стельку Довлатовым накануне его отъезда в штаты и т. д.

Случается, что свою обычную поверхностность Цымбал сдабривает фигурами иронии. «Интересна и неприязнь одного из выдающихся русских режиссеров, пожалуй наиболее интеллигентного в те годы кинематографиста к слову "интеллектуализм". Видимо, крепко сидел в крови у одного из творческих лидеров "шестидесятничества" страх оказаться интеллектуалом в стране "развитого социализма"....» По одной этой фразе виден уровень мышления Цымбала, ровно ничего не понявшего ни в Тарковском- человеке, ни в Тарковском-художнике. По Цымбалу, Тарковский направлял свои инвективы против интеллектуалов мира лишь для того, чтобы советские киноверхи не подумали, что он сам интеллектуал. Но самому-то Цымбалу ясно, что Тарковский был и интеллигентом, и "лидером шестидесятничества", и интеллектуалом. Но Тарковский, которого Цымбал называет "кинематографистом", был не интеллигентом и не интеллектуалом, и не кинематографистом, а поэтом, поэтом в жанре кино. И симптоматично, что на всем протяжении этой объемной книги ни разу не сказано это слово. И лидером шестидесятников Тарковский никогда не был, и к идеологии Евтушенко, Аксенова и Рождественского не имел и не хотел иметь никакого отношения. Поэт Тарковский жил вне идеологем. В то время как большинство людей вокруг, и в том числе творческих, жили в интеллектуальной проекции, Тарковский жил, чувствовал и мыслил в измерении экзистенциальном. Он много раз повторял и устно, и письменно: "Это интеллектуалы погубили мир, завели цивилизацию на тупиковый, погибельный путь". И вся драма трансформации начального замысла "Сталкера" заключалась в муках превращения рационального концепта, предложенного Стругацкими, умственного и потому плоского, в экзистенциальную мистерию, которая не может быть "заранее" придумана, а может быть только духовно пережита в сокровенных ритмах нутра, пережита "потрохами" художника-поэта, чему свидетельством был инфаркт 1978 года. Мог ли кто-то быть свидетелем этих "родовых мук"? (У Г.Марселя есть работа под называнием "Свидетель невидимого (духовного)").

Конечно, умный человек, способный действительно понимать (чувствовать) существо и тайну трех более ранних картин художника, несомненно понял бы, от чего и к чему движется миропереживание экзистенциального мыслителя, поставившего на карту всю свою репутацию, но не желавшего выдавать на-гора рациональный поверхностный продукт.

И все же не это, повторюсь, главное в книге Цымбала. Главное – дискредитировать Тарковского как человека, показав на примерах его непорядочность и одновременно нанеся "сокрушающий" удар по его жене. (Бедная-бедная Лариса Павловна! Не дал ей бог эстетического шарма, не дал дара напускания вокруг себя тумана эстетико-эротической обольстительности). Все промахи Тарковского (поскрёб по сусекам) выставлены на передний план. Вот, смотрите, какой он был на самом деле! Захотел прокатиться на автомашине Кайдановского, но куда-то врезался. Обещал хозяину оплатить ремонт: сделал вид, что забыл, не оплатил. Обещал Абдусаламову заплатить за взятую у того картину, не заплатил... Но главная вина – потакание жене, которую он сделал вторым режиссером на "Сталкере", хотя на это место претендовал сам Цымбал. Более того, ассистент считал, что Тарковский обещал ему эту должность и что он, Цымбал, даже во многом рьяно и успешно ее исполнял.... Так что, увидев в титрах вместо своего имени имя Ларисы Тарковской, он претерпел, я думаю, боль, которую уже никогда не смог в себе погасить. И вот он кропотливо восстанавливает в книге все ее прегрешения (на мой взгляд невинные и крошечные, если они вообще имели место), словно не понимая, что, нанося удары по Ларисе Павловне, он попадает в Тарковского, которого якобы "обожал".

4

Мировоззрение Цымбала, повторюсь, вполне советско-обывательское, то есть материалистически-позитивистское. Он полагает, что есть истина, и ею владеет именно он, поскольку он наблюдал эту вещь, этого человека или этих людей. Ведь он человек трезвый и объективный, не то, что другие. Ему не приходит в голову, что объективно видит вещи только Сам, т. е. Бог, а всякое человеческое вúдение неизбежно субъективно, ситуативно, текуче, переменчиво, ущербно, неполно, превратно, иллюзорно, скроенное из множества проекций рассудка, ума, воспитания, из великого множества фильтров. Совместное воздействие этих фильтров и создает неизбежный феномен мифа. Внимательный к себе человек это замечает и постигает другого как другую мифологическую вселенную. В случае же творческой личности, вдруг открывшейся твоему вниманию, ты сталкиваешься с феноменом уже неподвластным твоей трактовке, ибо эта мифологическая вселенная на порядок выше и глубже твоей, и сама является тайной для творца.

Цымбал же полагает, что Тарковский такой же человек, как он, а разница всего лишь в том, что тот гений, то есть ему от природы дана способность снимать "гениальные фильмы". Соответственно, раз и Цымбалу, и всем другим людям вокруг сразу и без малейшего труда открывалось, что Лариса Павловна, жена режиссера, – чудовище, т. е. отвратительная, глупая, высокомерная, грубая, эгоистичная и пошлая баба, то и Тарковскому это было видно точно таким же макаром. Но почему же, спросим себя, никто не станет отрицать, что Тарковский любую вещь, встречавшуюся на его пути, всякую пичужку, всякую стену, всякую веточку или даже тень видел совершенно не так, как окружающие его люди. Будь иначе, его киномедитации были бы искусственно выдуманными сюжетами, умозрительным реализмом, именно-таки уверенным, что вещь именно такова и не иначе. Но вещь не такова. Вы смотрите вроде бы на одну и ту же вещь, но это на самом деле совершенно разные вещи, и вещь Тарковского вам никогда не увидеть, исключая тот вариант, что вы смотрите его кинофильм и ваше зрение при этом обладает магическим и мистическим измерением. Вам не увидеть жену Тарковского в том модусе, в каком она существует для него.

И миф о жене Тарковского, измышленный кучкой из его окружения (в том числе двумя-тремя талантливыми "узкими специалистами") как о его самом большом враге, планомерно его разрушавшем и не дававшем полноценно творить, есть обыкновенный рациональный, придуманный миф, однообразно единодушный именно потому, что Лариса Павловна наносила единообразно колкий удар по их самолюбиям. Она была для окружения Тарковского "маленьким тираном" (из педагогики Хуана Матуса) или шмелем из педагогики Сократа, тем шмелем, которого так хотелось прихлопнуть. Можно с уверенностью сказать, что "вредностью характера" она была абсолютной парой Андрею Арсеньевичу. И что же из этого следует? Много ли мы понимаем в тайнах брака и в тайнах творчества? Неужто нам безусловно известно, какая супруга и какая муза должна быть у художника такого ранга как Тарковский, у такого уникума, абсолютно не похожего ни на кого, ни в едином своем проявлении? И вот мы (мысленно или суггестивно) подсовываем ему некий готовый шаблон супруги и музы, в сущности, с подачи той образовáнской трамбовки, которую прошли. И вдобавок будем еще называть это творческим вниманием к персоне гения.

Это тридцатидвухлетний Блок, описавший свою Музу. А есть еще "Гофманиада " Тарковского, где он расставил исчерпывающие акценты в теме женственного дополнения творческой судьбы художника. Есть наличность судьбы и есть мистическое припоминание образа в том центре, из которого идут лучи и ритмы восстановления желанной целостности. "Мистическое" означает бытийное в противовес одномерно жизненному, ограничивающему шар бытия до одной его половины. Но без другой смысл этой половины не будет ни почувствован, ни уловлен, ни постигнут.

Вот первый укол в самолюбие автора книги: он описывает, как она подошла и не назвав его по имени (вероятно, не были представлены), попросила что-то сделать. Молодому человеку это показалось высокомерно-претенциозным, хотя (на мой читательский взгляд) сама просьба показывала наивность Ларисы Павловны, хотя бы я это даже счел иррациональностью, некой "жизнью в грезе": ей захотелось оставить при Тарковском несколько венских стульев, которые принадлежали "Талиннфильму", о чем свидетельствовала маркировка на дне каждого стула. Но молодой ассистент уже пригвождает жену режиссера в сердце своем, и вот ему остается (судя по изложению сюжета в книге) только следить за примерами ее "безобразных выходок". Но ведь и у Тарковского он обнаруживает череду "безобразных выходок".

Остается впечатление, что зеленый юнец чуть не с первого взгляда "раскусил" подлую природу зрелой женщины. Хотя при этом утверждается, что она умная, хитрая и коварная. Так в чем же ее хитрость? В том, чтобы непритворно и напрямик явить то, что она думает? Хорош же хитрый и коварный человек, хитрости и коварства которого не просто видны за версту, но которые он сам всем являет зримыми.

Будь Лариса Павловна хитрой и коварной, он бы так ловко манипулировала кем хотела, что все бы только восхваляли ее за все мыслимые добродетели. Ибо хитрый и коварный человек прежде всего эстетически филигранно любезен и льстив. Он умело ткет эту наркотическую сеть. Жена Тарковского совсем напротив был парадоксально для ее круга прямым и даже слегка нахально-брутальным человеком, может быть даже гипертрофированно простодушным. ("Наивный Кандид"). Она могла бы хитрыми путями выцыганить понравившиеся Тарковскому стулья у "Талиннфильма", но она по-крестьянски села на один из них и сказала "не отдам!" и обескураженно встала и ушла, когда Цымбал показал ей штамп "Таллиннфильма" на донышке стула. Но эта же Лариса как-то однажды сбила с ног таксиста-полубандита, который посмел оскорбить Тарковского. Она была спонтанным существом. Да, порой груба, а чего вы хотите, всех добродетелей сразу? Это в наше-то лживое времечко, где комплиментарную патоку сделали общеобязательной?

Мы сталкиваемся с другим типом человека и немедленно наклеиваем на него ярлык, но где же наша толерантность? Неужто другой плох только потому, что он иной, инаковый? И когда кто-то увидел, как после смерти мужа, она сидела возле камина заплаканная, читая его дневник, и с приступами рева вырывала отдельные страницы и бросала их, рыдая, в огонь, то что в этом было такого уж странного, если она там находила следы, которые больно ранили ее ревнивое сердце? Разве иначе поступали и поступают с дневниками великих людей их близкие? Разве не подвергала чудовищной цензуре дневники и письма Толстого Софья Андреевна, вырывавшая страницы, где только просто стояло имя Черткова, доходя в своем ревности до подозрений в их гомосексуальной связи?

Ситуация отчасти была похожей: Софья Андреевна, как и Лариса Павловна, не успевала за духовным ростом мужа, оставшись далеко позади него в чувственно-эстетической стадии своего внутреннего и внешнего сознания, и с ужасом чувствовала, как он от нее уходит, что она ему внутренне уже не нужна. И вот, не понимая подлинной причины, она бешено ревновала, хотя ревновать ей следовало к Господу Богу. То же самое происходило в семейной жизни Тарковского. Лариса Павловна была той же, с кем он когда-то познакомился на "Страстях по Андрею", когда языческие энергии еще клокотали в Тарковском и почва для единства была. Но Тарковский стремительно рос, осваивая этическую, а затем и высшую стадию, на которой ему стали уже совершенно чужды приятели его первой творческой поры.

Дабы придать уже окончательную достоверность легенде о ведьминском существе Ларисы Павловны (легенда эта пошла от родственного Андрею Арсеньевичу человека и весьма успешно работала на многих фронтах[3]), Цымбал рассказывает, что однажды, будучи в состоянии утреннего похмелья, Тарковский, ни с того, ни с сего стал исповедоваться ему в своем гостиничном номере, показав на хаос, как на знак вчерашней вечерней ссоры с женой: "Если бы вы знали, как я ее ненавижу!.. Все эти пьянки, эти хамские замашки, все это... Единственное, что меня держит, это Тяпа и Лялька. Ляльку и Тяпу я люблю. А Ларису ненавижу... И разойтись с ней не могу, потому что она ведьма! Она меня заколдует! Если я ее брошу, она отнимет у меня всё – здоровье, силы, сына, талант..." Через несколько дней при встрече смущенный Тарковский якобы спросил у него, не нес ли он в гостинице какой-нибудь внерабочей чепухи, а когда Цымбал ответил, что ничего такого не помнит, всё было только по работе, облегченно вздохнул: "Вот и хорошо".

Ну во-первых, зачем разболтал, если обещал забыть услышанное? Благородно ли? Во-вторых, если допустить реализм разговора, то что в нем странного и страшного? Кто не ссорится в любовных союзах? Кто не говорит о ненависти, когда накипает в оазисах любви, загнанной в тиски брака? А в-третьих, у меня нет ни малейших оснований в чем-либо верить господину Цымбалу, ибо на страницах 11 -12 своей книги он самым откровенным образом меня (аз есмь) оболгал. Оболгал осознанно и намеренно.

5

Во вступительной главе книги он ведет себя как главный тарковсковед, в вальяжной позе “обобщая достижения" и отмечая ошибочные или зловредные линии. Вот каким макаром он подъезжает к моей "зловредной" личности: «В России Тарковского порой объявляют религиозным пророком, оставляя вне сферы внимания его художественную, человеческую, эстетическую сущность. Игнорируются его гражданские и политические взгляды. Подлинный облик великого режиссера уходит из рассмотрения и анализа, его поиски и сомнения замещаются домыслами, которые искажают реальную личность Андрея Тарковского».[4] И далее: «Мифом становится сама жизнь режиссера и даже биографии его близких. Под эту сомнительную позицию подводится теоретическая основа. Так, Николай Болдырев в книге "Жертвоприношение Андрея Тарковского" в ответ на протест сестры кинорежиссера Марины Тарковской, возражающей против мифологизации биографии семьи Тарковских, пишет следующее: "Признаюсь, меня мало озабочивает документальная обеспеченность легенд такого рода. Ибо, вступая в сферу подлинного поэта, мы вступаем в царство мифологии, где внешнее и внутреннее прорастают нерасторжимо. Нам важно, каков миф, в котором жил поэт, важна его внутренняя, космогонически разогретая вселенная, ибо только это и есть настоящая реальность. Имеет значение одно-единственное: в какой традиции, в каких корнях самоощущает себя художник, во что он подлинно верует"...» На этом Цымбал прерывает мою сноску со страницы 16. Но ведь смысл любой сноски понятен только из основного текста. На это-то и рассчитывал Цымбал, ибо приводить собственно сам текст, хотя бы последнюю фразу, ему невыгодно: навет рассыплется.

А так любой человек, сие прочитавший, подумает, что в своих книгах о Тарковском (трех) Болдырев предавался "домыслам" и беспочвенным вымыслам, "витал в облаках" и даже сочинял мифы о происхождении рода Тарковских, хотя этому пыталась противодействовать сама Марина Арсеньевна...

Что же на самом деле? На самом деле в маленькой главке "Кладбище в Тарках" я кратко излагаю все так или иначе обнародованные версии происхождения рода Тарковских (в моей первой книге "Сталкер", вышедшей в 2001 году, я делаю это подробнее, но точно в таких же констатирующих тонах). Излагаю все известные версии, разумеется, не позволяя себе собственных гипотез, да и с какой было бы стати... Выступаю как хронист. В частности, я пишу: «Существовала легенда о происхождении рода Тарковских аж от самого пророка Мухаммеда. Она была известна и отцу Арсению, и сыну Андрею. Однако в литературе об Арсении Тарковском прижилась более скромная, однако же тоже экзотичная легенда. Суть ее: род Тарковских существовал уже в хазарский период на территории нынешней Махачкалы. В селении Тарки проживали родовитые, богатые и честолюбивые шамхалы (князья), кумыки по крови и мусульмане по вероисповеданию.

Рассказывают о встрече балкарского поэта Кайсына Кулиева и уже старого поэта Тарковского. «Арсений Александрович на вопрос Кулиева о его родословной и его корнях сказал: "Да, я по отцу из рода кумыкских шамхалов". – "Так зачем же ты это скрывал до сих пор?" – "Если бы об этом узнал Берия, разве оставил бы меня в живых?" Дело, конечно, не в дагестанских корнях, а в родословной, в "кумыкских шамхалах", т. е. высшей феодальной знати» (П. Д. Волкова). В реалистичности этой версии, впрочем, сомневается дочь поэта М. А. Тарковская. Она пишет в книге "Осколки зеркала": "Что касается папиного происхождения, то корни его уходят в Польшу. Дедушке кто-то предлагал унаследовать бесхозные табуны и серебряные копи шамхалов в Дагестане. Отсюда возникла версия о кавказском происхождении рода. Документальных подтверждений этой легенде не имеется. Генеалогическое древо Тарковских находилось среди бумаг, которые хранились в нашем доме после смерти папиной матери <...>. Потом этот пергамент куда-то исчез. Осталась грамота 1803 года – "Патент", написанный по-польски, в котором подтверждаются дворянские привилегии майора Матвея Тарковского. Из этой грамоты и из "Дела Волынского дворянского собрания о дворянском происхождении рода Тарковских" ясно, что прапрапрадед, прапрадед и дед папы жили на Украине и были военными. Они исповедовали римско-католическую религию, а папин отец был записан в церковной книге православным и считал себя русским». Однако более чем вероятно, что сам-то Арсений Александрович эту пергаментную родословную еще держал в руках. Во всяком случае, у него были причины, несмотря на всю вопиющую экзотичность этой легенды, держаться её...»

То есть я фиксирую яркое несовпадение точек зрения (гипотез) отца и дочери. И отчасти чтобы сгладить эту напряженность, делаю сноску, которую частично процитировал якобы возмущенный Цымбал и которая завершается так: "Не будем забывать и о культурном мифе, популярном в ХХ веке, мифе, истинность которого не может не ощущать всякий поэт: художник – это последний ребенок древнего благородного рода, выпускающего финальный утонченный цветок. В случае Тарковских цветок оказался как бы сдвоенным». И вот вместо благодарности за "мирное решение щепетильного вопроса" в меня летит клевета.

Далее в этой же главке я привожу и другие легенды, в частности ссылаюсь на разговоры с Арсением Александровичем переводчицы Суламифи Митиной, которой поэт говорил, что по отцовской линии Тарковские выходцы из Сирии. Ссылаясь на Лаврина и Педиконе, пишу вкратце и о судьбах непосредственных предков поэта Арсения, в частности о террористе Александре Карловиче, члене "Народной воли".

Пройдем путь еще раз: Е. Цымбал заявляет, что якобы "в ответ на протест сестры кинорежиссера Марины Тарковской, возражающей против мифологизации биографии семьи Тарковских" я позволил себе написать в сноске, что "меня мало озабочивает документальная обеспеченность легенд такого рода, Ибо, вступая в сферу подлинного поэта, мы вступаем в царство мифологии, где внешнее и внутреннее прорастают нерасторжимо". Но, во-первых, никакого протеста со стороны Марины Арсеньевны я не слышал, хотя времени между выходом моей первой книги и второй было достаточно: три года. Впрочем, а какой вообще мог бы быть протест? Пожелание, чтобы я не сообщал о других версиях, а её версию сообщил как единственно-верную? Нелепо. А во-вторых, я могу бесконечное число раз повторить, что сфера, в которой живет истинный поэт, насквозь мифична. (Отсылаю г-на Цымбала к трудам А.Лосева). Живой миф – вот существо светящегося струенья фильмов Тарковского.

6

Зачем же слепил автор книги эту явную нелепицу? Причины должны быть. И одна из них, я думаю, в том, что Цымбал знаком с моими книгами, и трактовка кинематографа и личности Тарковского в них его глубоко задевает. Ибо, если принять эту трактовку, получается, что за все тридцать шесть лет, прошедших после ухода мастера, ассистент режиссера не продвинулся ни на йоту к пониманию великого события. В то же время ему, как, возможно, и Марине Арсеньевне, было обидно, что я не занял позицию третирования памяти жены мастера, оттеснившей его от должности второго режиссера. А ведь уже при первом нашем знакомстве в 2000-м году, Марина Арсеньевна напрямую сообщила, что Лариса – абсолютное зло, загубившее жизнь ее брата. Рассказывала она об этом почти по Достоевскому: едва, мол, мы взглянули друг на друга, еще не сказав и слова, как сразу поняли, что никогда не будет, между нами, лада. Аргументы приводила все те же, что у Цымбала и у Абдусаламова, – ведьма, пила его жизненную энергию, ничего взамен не давая. Я, кажется, молчал, но мой внутренний протест был естественно-стихийным: это его жизнь, его выбор, его судьба; негоже враждовать с женой старшего брата.

А что касается энергии, то меня всегда поражало, как можно было вынести такой сверхчеловеческий груз: при полном внутреннем одиночестве создавать абсолютно новое кино, где даже просто овладение способом показа Реальности в будничном течении вещей сделало бы режиссера великим. А Тарковский одновременно с этим ставил перед своим героем невероятные этические задачи. И плюс ко всему этому режиссер вытанцовывал невероятно изящный эстетический танец. Никакой энергии здесь не хватит без божьей благодати. Как удержать при многолетнем съемочном процессе, когда вокруг сотни людей, тот невидимый план вещей, их свечений, тот невидимый путь героя, который один только обладает для режиссера смыслом? Как удерживать это невидимое свечение в сплошной сутолоке? Здесь огромная трата сосредоточенности высочайшей пробы. Тарковский сделал невероятно много за свою недолгую жизнь. Я сужу по качеству, а не по количеству. Ибо в делах духа значение имеет только качество.

Май 2023

[1] Изд-во "Новое Литературное Обозрение". М., 2022.

[2] Вот одна из скромнейших его автохарактеристик: "Я никогда не был другом Тарковского или близким к его семье человеком, но честно, ответственно и творчески выполнял свою работу".

[3] В дневнике Тарковского от 28 мая 1977 года: "Мама тяжело больна – инсульт. Очень плохо владеет левой стороной. Это я виноват: это результат разговора о Марине и ее отношении к Ларисе. Но Марина тоже хороша. Никогда не признается в своей вине..."

[4] Экий партийный стиль!

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы