Психологические архетипы в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя (Окончание)

III. Шесть гоголевских архетипов

Творчество Гоголя, собственно, можно подразделить на три этапа.

Первый – это период, если можно так выразиться, его объективного

самопознания, который он описывал в своих повестях до «Ревизора».

Второй – это «Ревизор», в котором начинается проявление плодов,

предшествующего постижения реальности; именно, в нём был заложен

фундамент, будущих полноценных архетипов, выражаясь языком Юнга,

коллективного бессознательного, где он описал шесть типов провинциальных

чиновников. Третий – это «Мёртвые души», которые можно без стеснения

называть первым учебником по психологии, в котором были точно

определены эти психологические архетипы. Первый и второй, посему,

мы не будем подробно разбирать, а вот на третьем остановим своё

внимание, так как он представляет собою плоды от первых двух.

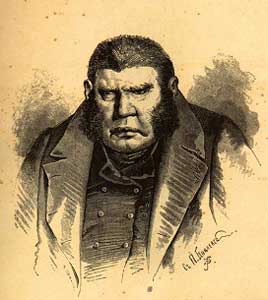

Архетип № 1 – Манилов

|

П. Боклевский. Манилов

Первым, к кому приезжает Чичиков, – Манилов, «весьма обходительный

и учтивый помещик». Уже само название имения, в котором он живёт,

Гоголь переиначивает из Маниловки в Заманиловку. То есть, сразу

же автор вводит читателя в курс того, что впечатление, которое

производит внешне Манилов, весьма обманчиво, что и привлекает

к нему внимание. И фамилию, очевидно, Гоголь дал своему персонажу,

имея в виду глагол «манить». Обращает на себя внимание беседка

с деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного

размышления». Манилов, собственно, мнил себя древним философом,

этаким мудрецом, которому место в академии Платона, где бы он

размышлял о вечном в компании с каким-нибудь подобным ему, мыслителем.

Но так как поблизости таковых не оказалось, то свои инфантильные

фантазии он перенес на двух своих детей, назвав одного Фемистоклюс,

а другого – Алкид. Хотя Гоголь и говорит, что «эти господа страшно

трудны для портретов», и «придётся напрягать внимание, пока заставишь

перед собою выступить все тонкости, почти невидимые черты, и вообще

далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд»,

но всё же он уловил перенесение Маниловым своей индивидуальности

на своих же детей, и в них, пока они маленькие, можно различать

сам портрет помещика, который «улыбался заманчиво, был белокур,

с голубыми глазами» – прямо, как Эрос. «В первую минуту разговора

с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!».

В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь:

«Черт знает что такое!». То есть, Манилов пришел к такому периоду

своей жизни, когда ему желается чего-то такого фантастичного,

которое ни при каких условиях, ни исполнится вовсе: ему необходимо

просто желать и мечтать. Мечтать о благополучии дружеской жизни,

о мосте через реку, об огромном доме, о рассуждениях о каких-нибудь

приятных предметах, например, как бы они вместе с Чичиковым щеголяли

на балах и.т.д.. Нам нет смысла более подробно останавливаться

на самих по себе образах, так как моя задача заключается в том,

чтобы определить типы, особенно, в том, как они проявляются. Всё

остальное можно прочесть и в романе.

Архетип № 2 – Коробочка

|

П. Боклевский. Настасья Петровна Коробочка

Второй персонаж, к которому, по воле случая, заглянул ночью Чичиков.

Помещица-вдова, подверженная фобии накопительства. Модный образ

в настоящее время. Единственное, о чем думает Коробочка, так это

о том, куда бы сбыть то, что производит её хозяйство. Посему,

она боится того, чтобы её, не дай бог, обманули. «Может быть,

станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко

на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно

ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо

огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными

лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей

за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита,

где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные

мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город,

мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных

и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том,

какой политический переворот готовится во Франции, какое направление

принял модный католицизм».

Архетип № 3 – Ноздрёв

|

П. Боклевский. Ноздрёв

Архетип, если так можно выразиться, чистого инстинкта – есть образ

помещика Ноздрёва. Пьяница, дебошир, шулер и форменный дурак.

Более, тут уж и говорить нечего. Ибо, сконструированный Гоголем

тип Ноздрёва, который функционирует на уровне примитивных чувственных

ощущений, – суть тип Anencephalus (безмозглый – лат.), имеющий

органы чувств, но лишенный мозга. Это тот тип мужчины, который

очень нравится женщинам. Хотя, они в этом никому не признаются,

ибо это их тайное сердечное желание: девятка червей женских сердец

– можно так назвать архетип Ноздрёва.

Архетип № 4 – Собакевич

|

Рисунок 1П. Боклевский. Собакевич

Посредством образа Собакевича Гоголь рисует, совершенно отчетливо,

как вещи, которые окружают бездушных людей, несут на себе отпечатки

характеров их хозяев. Случается, человек теряет свою индивидуальность,

ассимилируясь с неодушевленными предметами, в которых он и созерцает

самого себя. Создаётся, некий феномен трансцендентальности Эго,

который раскрыл Гуссерль. Человек как бы живет не в себе, а в

мире. Вещи мира становятся тем зеркалом, в котором он и распознает

самого себя. Здесь, уже заметна линия основания диалектического

материализма, с его теорией отражения, – правда то, что описывает

Гоголь, идёт вразрез с этой теорией, – и более теперь понятно,

почему аристократические делатели коммунистических преобразований

в штыки встречали «Мёртвые души». Действительно, Собакевич – и,

вдруг, коммунист, прогрессист и делатель нового – это что-то невообразимое,

но исторический факт. «Казалось в этом теле (Собакевича) совсем

не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует,

а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою

толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило

решительно никакого потрясения на поверхности».

Архетип № 5 – Плюшкин

|

Рисунок 2П. Боклевский. Плюшкин

В Плюшкине автор воплотил то, что обыкновенно определяет скрягу,

у которого «слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно

с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»«. Хотя от такой

бережливости в экономии и в стремлении к порядку почему-то крепостные

помещика, выражаясь словами Собакевича, «мрут, как мухи». Самый

большой урожай мертвых душ собрал Чичиков, именно, у Плюшкина:

200 штук. Собственно, посвящая главу Плюшкину, Гоголь оговаривает,

что Плюшкин не родился Плюшкиным, а стал таковым в процессе своего

существования. Поначалу он был человеком предприимчивым и трудолюбивым;

обладал умом, другие приезжали к нему поучиться «хозяйству и мудрой

скупости». Но всё в один миг, рухнуло, и Плюшкин остался в одиночестве,

прозябая свою жизнь, как земляной червь.

Архетип № 6 – Чичиков

|

Рисунок 3П. Боклевский. Чичиков

Чичиков, в принципе, новый русский человек тех времен, который

в более поздние времена, воспроизведётся как «нэпман», а в нынешние

– как общеизвестный тип коммерсанта, менеджера или торгаша-спекулянта.

У Гоголя он несколько идеализирован. В натуральном виде – это

тип человека, который покупает за 1 рубль всё, что угодно, и что

можно подороже продать, и продает за два рубля. Никакого особенного

ума в этой сфере деятельности не нужно. Барышничество, спекуляция

и прочие атрибуты бабьего духа не нуждаются в определенных особенностях

душевного склада. Скорее всего наоборот: необходимо условие того,

чтобы меньше было душевного в человеке, чтобы было более того,

что функционирует во внешнем мире как нечто такое, которое имеет

некую ценность. Разница в подходах состоит лишь в том, кто ближе

находится к самому лакомому куску в кормушке, растянутой в пространстве,

тот и имеет более возможностей хапнуть кусок посолиднее. Это уже

похоже на водопой дикобразов, где каждый, покалывая другого, пытается

приноровиться к пребыванию в этом стаде. Шопенгауэр в своей притче

очень хорошо по этому поводу рассказывает. Но для этого, как известно,

должно иметься определенное душевное предрасположение: субъект

должен обладать неким характером, который позволит ему, без особенных

раздумий, работать локтями налево и направо. Сегодня это модно

и почетно. Вообще-то говоря, сегодня модно то, что бессовестно,

бесстыдно и то, что вызывает отвращение в любом, кто ещё не утерял

душевных способностей вовсе. То есть, указанные шесть архетипов,

в настоящей России, не есть то, что противно, а есть то, что прекрасно.

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и

нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри,

вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет

памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у

тех, которые будут после» (Еккл.: 1, 9 – 11).

IV. Повесть о капитане Копейкине

«Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Это одно из лучших

мест в поэме, и без него – прореха, которой я ничем не в силах

заплатить и зашить» – писал Гоголь Плетневу 10 апреля 1842 года,

после того, как цензура не пропустила повесть к печати. И далее

в этом же письме: «Я лучше решился переделать его, чем лишиться

вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означен

сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною и что

с ним поступили хорошо». Собственно, повесть о капитане Копейкине

– это драматическая история об инвалиде Отечественной войны 1812

года, который возвратился домой, но отец отказался содержать его,

и он отправился в Петербург искать «монаршей милости». Маленький

человек попал в беду, а высокому начальству нет вовсе дела до

него. Посему капитан возвращается к себе на родину и организовывает

шайку разбойников в рязанских лесах. Нам нет нужды рассматривать,

кто прав в этом случае, а кто виноват, ибо вопрос стоит так: Является

ли тип Копейкина, соответствующим противопоставлением, вышеуказанным

шести типам? Разве не подобен Копейкин Ноздрёву? В чём, собственно,

состоит героизм капитана? Допустим, что таким образом он достигает

благосостояния, так в чем разница его от других? Нет разницы.

Масса офицеров увольнялось в девяностые годы прошлого века из

армии, и масса из них занималась грабежами, и что, это должно

быть каким-то героическим актом, который принес государству какую-нибудь

пользу? Или Гоголь просто хотел сказать, что если бы с капитаном

не поступили плохо, то он не стал бы грабить и воровать? Отнюдь.

Все Собакевичи, Плюшкины и Ноздрёвы, только тем занимались и занимаются,

что воруют, жульничают, занимаются аферами. Никто им ничего такого

плохого и ни делал вовсе, а они воруют. Люди они, опять же, хорошие,

гостеприимные и правильные, но воруют. Живут, то есть, думая только

о своём нутре; не душе, а чреве. Напихивают в него всего такого

разного по самую глотку и никак не могут остановиться. Булимия

это называется – волчий голод на всё, что им ещё не принадлежит.

Посему, нет виноватых в том, что человек грешит, кроме как сам

человек, который грешит. Что толку от такого человека, который

поменял рабочую фуфайку на полосатый деловой костюм, если внутренне

он никак ни развился, а так и остался на уровне слесаря пятого

разряда. От него, между прочим, ещё больше вреда становится. Если

раньше он мог болту резьбу сорвать, то сейчас он ручкой, как гаечным

ключом, машет направо и налево. Это, собственно, и неважно… Так

было, так есть, и так будет всегда. Ладно, что в такой посредственной

деятельности, как политика, это проявляется, но и литераторы сегодня

не далеко от них ушли, и философы, защищают докторские диссертации,

для того чтобы, как клоуны, смешить по телевидению публику: философский

факультет МГУ, оказывается, готовит таких философов, у которых

должен быть хорошо подвешен язык, чтобы им можно было болтать

в разные стороны, как маленьким флажком на футболе. Вот, ведь,

дилемма, вроде бы, неразрешимая вовсе, если воспринимать её с

объективной точки зрения, а если – с субъективной, то тоже ничего

особенного нет: что поделаешь, если люди в основе своей мертводушные…

нетерпимые… какие-то нелюди, как говорят на Дону. Собственно,

и этому есть своё обоснование. Слишком заметен контраст, как тогда,

так и сейчас, между богатыми и бедными. Роскошь, беспредельная

и оголтелая роскошь, соседствует с жесточайшей нуждой, и в этой

полярности от «+» к «-», и наоборот, происходит движение инстинкта,

который согласно вышеупомянутому физическому закону, начинает

набирать массу. То есть, между двумя отжившими и летаргическими

пластами бытия – нищетой и довольством – во всем своём многообразии

проявляются самые не умопостигаемые явления, которым трудно давать

какие-либо определения. Хотя и видна избирательность в творениях

природы, которая сотворяет нечто лишним, а нечто полезным: она

как бы готовит для себя будущее, чтобы быть в безопасности и жить

вечно. Если человеческое существо не заботится о завтрашнем дне,

то природа, напротив, только о нём и заботится, именно, поэтому

всегда и всё происходит не так, как человечку бы хотелось. С другой

стороны, природа готовит завтрашний свой день в метафизическом

духе, в своей основе, тогда как, например, Плюшкин, заботится,

как раз-таки в обратном смысле, в материальном эквиваленте. Следовательно,

предопределено ему заботиться так, и заботится он для другого,

но этого ему не понять – у него сознание солипсично. Ему хоть

кол на голове теши – никакого толка от этого не будет.

V. Заключение

Из «Театрального разъезда»: «Но боже! Сколько проходит ежедневно

людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось,

вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для

них побасенки; святые движения души – для них побасенки. Нет,

не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать

это, не потому что мои незрелые, слабые созданья были сейчас названы

побасенками, – нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков;

но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие

творения честились именами пустяков и побасенок! Ныла душа моя,

когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных,

мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной

пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах

не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало

в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести

своё вечное слово «побасенки!» Побасенки!.. А вот протекли веки,

города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось

все, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют

им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный

благородного стремления юноша. Побасенки!.. А вон стонут балконы

и перилы театров: все потряслось снизу доверху, превратясь в одно

чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились,

как братья, в одном душевном движеньи, и гремит дружным рукоплесканьем

благородный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете.

Слышат ли это в могиле истлевшие кости? Отзывается ли душа его,

терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. Но мир задремал бы

без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью, и тиной покрылись

бы души».

Гоголь – это наше всё. Это планета, до которой за прошедшие полтора

века после его смерти так ещё никто и не поднялся. Вернее сказать,

душа его, ноющая и истерзанная, поднялась на совершенно недосягаемую

высоту. «Если вы бичуете свою душу, – говорил Сартр, – все души

возопят». Именно это и делал Гоголь, и именно поэтому наши души

вопят вместе с его душою; глубина которой – вечна и бесконечна.

Всё, что создано нашей литературой, всё это создано, благодаря

ему. Даже Достоевский стоит гораздо ниже Гоголя, ибо последний

писал с точки зрения огромной любви к человеку; особенно, к человеку

маленькому. Сострадание так и плещет во все стороны во всех его

произведениях любовью к ближнему. В сущности, великий русский

пессимист смог сделать главное: возлюбить пороки ближнего своего.

Единственное лекарство для пессимиста, о котором говорил Ницше

в «Весёлой науке»:

«Мой друг, чтоб мир переварить Во всех его опасных блюдах, Решись, ты должен вмиг и чудом Одну лишь жабу проглотить».

6 апреля 2006 г.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы