Кто интервьюировал Салмана Рушди.

“We have a very special relationship with Michael Chabon,” сказал, пришепетывая (спешл, релэйшеншип, шейбон) и подобострастно

склоняясь, один из работников магазина The Rakeshaw (рэйкшо), прячущегося в складках небольшого городка Дэнвилла, что в Северной

Калифорнии. Пользуясь легким доступом к Шейбону, водящемуся в этих краях («легкодоступный творец»), владелец «Рэйкшоу» решил,

что лучшим собеседником Салмана Рушди будет именно Шейбон. Кстати, ознакомиться с триадой «Рэйкшо/ Рушди/Шейбон» можно

Встреча с Салманом Рушди здесь - об этой встрече мы писали в

предыдущей статье. Настала пора забивать шайбу в ворота: кто же этот загадочный Шейбон?

Вот составленная нами краткая справка: живущий в Беркли тридцативосьмилетний романист Майкл Шейбон в 2001 году был удостоен

Пулитцеровской премии за роман, повествующий о двух кузенах, один из которых - недавний чешский иммигрант, а другой - житель

Америки, создавших комикс с участием супергероя по имени «эскапист». Объемистый шестисотстраничный роман называется

«Невероятные приключения Кавалера и Клэя», и я своими глазами видела не только эту книгу Шейбона с золотой премиальной

нашлепкой, но и девочку двадцати четырех лет, в комиссарской кожаной куртке, с квадратными каблуками и не менее квадратным

лицом, прочитавшую роман до конца. Элла, привет!

Действие романа происходит в Нью-Йорке в тридцатых-сороковых годах. На страницах «Невероятных приключений...» можно

встретить таких культурных героев, как маг Гарри Гудини, звезда бейсбола Джо ДиМаджио, режиссер Орсон Уэллс. Еще там

присутствуют солдаты, идущие воевать с Гитлером и евреи, убегающие от него. Хотя Шейбон много работает с темой

гомосексуальности и открыто заявляет о своей бисексуальности (Бэлла, ликуй!), он тем не менее счастливо женат уже в течение восьми

лет и имеет детей. Количество детей, правда, в разных био варьируется с двух до пяти. Возможно, в этот момент у Шейбона уже

нарождается новый ребенок - из плоти или из букв (ведь никогда не знаешь, когда у посеянного тобой семени окажется самое большое

количество «живчиков»). Романы тоже, как и люди, бывают «живчиками» и «трупаками».

Шейбон являет перед нами пример удачливого писателя: его первый роман, дипломная работа «Тайны Питсбурга», который он написал

в калифорнийском университете на факультете «Писательское мастерство», был продан за сто пятьдесят пять тысяч долларов. Шейбону

тогда было двадцать три года. После второго романа, «Чудоребята», по которому был снят фильм с Майклом Дугласом в одной из

заглавных ролей, Шейбон получил возможность жить литературным трудом. Кстати, видеокассету с «Чудоребятами» или

«Вундеркиндами» можно купить. Я попыталась прочесть «Чудоребят»:

зелено-желто-красная ядовитая обложка, страницы покрыты серыми пятнами, неудобоваримая книга, трупак. Говорят, фильм

интересней.

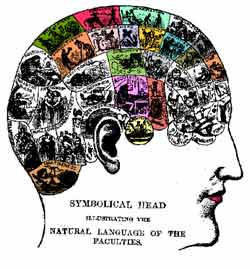

У Шейбона есть свой Вебсайт, который называется (помните, как мы рисовали с вами голову Рушди?) «Бугорки на моей голове». Если

вы хотите их потрогать, то вам сюда. Облегчив нам работу, он сам расчертил свою голову на

сегменты.

Лично нам кажется, что творчество Шейбона, также, как и в случае Пола Остера, лишь дополняет его внешний вид. Не случайно оба

автора так часто обращаются к зеркалу любого Нарцисса - кинофильму. В данный момент всеохватный Шейбон, считаясь после

«Кавалера и Клэя» энциклопедистом комиксных персонажей, пишет сценарий для фильма про Человека-Паука («Спайдермэн», не

путать со Спайдером и Собаккой). Кстати, любителям комиксов - в Санта-Розе в Калифорнии открылся музей Чарльза Шульца.

Только что Шейбон выпустил книгу под названием «Саммерлэнд» - не по аналогии ли с «Фазерлэндом» Кристиана Крахта? В прошлом

году в Дэнвилле Шейбон читал очень низкопробный рассказ, который потом был подхвачен «Нью-Йоркером» - про черного мальчика,

покупающего себе на Халуин рыжую тыкву. «Нью-Йоркер» этот расказ напечатал аккурат в Халуин - вот как Шейбон им подмастил. Как

говорится, пишите по теме.

У белого мальчика был папа хороший, а у черного мальчика папа плохой. Они повстречали друг друга в хранилище тыкв под Халуин

(кстати, не пропустите, он уже наступает). Черному мальчику досталась маленькая куцая тыква, а белому мальчику - вальяжная,

неприлично большая. То есть мальчик с плохим папой вдвойне пострадал: у него и папа плохой, и тыква плохая. А мальчику с хорошим

папой вдвойне повезло. Вот вам и конфликт.

У меня была знакомая по имени Тара Айсон (Тара, ку-ку!), которая состряпала книгу «Ребенок с Алькатраса». Так вот, она на этом

Алькатрасе жила и изучала, какие робы носили заключенные, какие бахилы. Какая погода стояла. Как свежи были баланда и островные

цветы. Сбыв с рук «Ребенка...», Тара купила себе квартиру в Западном Голливуде. Всего немного помучалась - и бабки в кармане. То же

самое, кажется, сейчас делает и Шейбон - честно изучает историческую эпоху, о которой намеревается сочинять... но всплесков

вдохновения мало. В последнее время у меня вообще складывается ощущение, что он компенсирует своей активной деятельностью

отсутствие новых идей. Кстати, рассказ Шейбона «Волчье отродье» был переведен на русский язык и

опубликован в России.

Причем переводчица все слова вроде «фака» заменила на слова типа «любились».

А теперь - на десерт - речь Шейбона в музее Набокова.

Майкл Шейбон: речь, произнесённая в Музее Набокова в Санкт-Петербурге

(перевод с английского Терри Майерса под редакцией Маргариты Меклиной)

Мне не найти слов, чтобы передать волнение, которое охватывает меня в доме этого человека. Не существует писателя, чьи творения я

любил бы больше его. Я прочел “Лолиту” четыре раза, и “Аду” три раза, и не могу сейчас вспомнить, сколько раз я возвращался, с удивлением

и восхищением, к “Бледному огню”. В прошлом году в моей жизни был период, когда я обращался к отрывку из “Ады” про систему мостов и

башень, по крайней мере, раз в неделю. Когда я ощущаю в себе леность и вялость, я достаю его биографию и смотрю на какое-нибудь его фото.

Неважно, каким изображен он на снимке - молодым, атлетически сложенным, старым или толстым, но у него практически всегда благородный

и самоуверенный вид. По выражению его лица мне кажется, что он насмехается надо мной и даже вызывает меня на дуэль. Наверно, у него

образовалось нехорошее мнение обо мне.

Раскрываясь полностью, признаюсь, что мне случалось не раз, сочиняя свой последний роман, каждый раз в критической точке

кипения, ощущать, что - используя выражение телефонных пророчиц - он “был со мной”. Последняя книга отняла у меня свыше четырех лет, и

на пути мне порой приходилось несладко. Это просторная книга, в которой я зачастую плутал. Временами, в литературном угаре, я оставлял за

собой, будто спринтер, пятьдесят страниц в какие-то пять или шесть дней. Посредине вдруг выдавалась кризисная неделя, когда я понимал,

что то, что нуждалось в перерождении и пересмотре - не проклятая книга, а я. Иногда же мне было попросту не до поставленной задачи.

Часто, в такие периоды брожения и напряженья всех чувств, я выходил на прогулку. Иногда я выезжал на природу; в другое время я просто

прохаживался по своему району в городе Беркли, Калифорнии, где я живу. Я выползал из своей Пещеры чудес, которую исследовал как

спелеолог в течение четырех лет, бледный как спирохета, и щурился на солнце, обдуваемый ветерком. И всегда я замечал бабочку. Машущий

крыльями одинокий боец… иногда лес или высокая трава просто ими кишела (заодно хочу здесь отметить, что совершенно не разбираюсь

ни в бабочках, ни, собственно, шахматах). Бабочки были в Нью-Гэмпшире, и на следующий год в Олд-Чатаме, Нью-Йорк. Однажды летом

двор нашего дома пульсировал от крохотных белянок. Несомненно, в каждом случае это было следствием времени года и того, что самые

интенсивные периоды работы над книгой обычно случались, когда я уезжал на природу на неделю или на две. Но каждый раз я извлекал такое

же неизмеримое утешение из внезапной головокружительной траектории пересекающего мой путь маленького оранжево-коричневого лоскута,

какое верующий извлекает из небесного знака.

Такое идолопоклонство, может быть, звучит чересчур, но, говоря абсолютно серьезно, я не думаю, что я единственный американский

писатель, испытывающий перед Набоковым такой пиетет. На самом деле я полагаю, что нас очень много. Поскольку в этот вечер я здесь один,

я позволю себе говорить от имени группы.

Мы любим в нем английскую речь. Для меня это головоломка, приближающаяся к абсурдной непроницаемости дзенского коана, когда

я стараюсь представить себе, как английский язык русского человека воспринимается русскими, читающими по-английски, но на наш слух

набоковская английская речь соединяет саднящий лиризм с беспристрастной точностью таким образом, что отражает всю насыщенность

каждой человеческой эмоции, в то же время отстраняясь от сентиментальщины или сахаринового языка. Он обладает удивительным даром,

позволяющим ему почуять всю синтаксическую мощь английского языка с помощью вводных или иронических, произносимых в сторону слов,

засунутых за пазуху фразы; он затачивает метафору до тонкости листового золота. Он поет, он радуется, он печалится и горюет, он мечет

трезубцы и серебристые серпы грома и молнии, и каким-то образом его предложения остаются спокойными, размеренными, хладнокровными.

Иногда мы видим сны, в которых мы пишем, и пишем блестяще. Идея, выражаемая нами, никогда еще не была так прекрасно изложена, как

мы ее излагаем. Мы изумляемся собственным талантом и слогом. Какая-то наша часть понимает, что нам грезится, и размышляет смущенно:

я не могу дождаться пробуждения, чтобы показать всем вот эту невероятную удивительную книгу! Когда мы просыпаемся, мы, как за

спасательную палочку, хватаемся за перо и пытаемся записать то, что помним, пока слова, нарисованные прутиком на песке, не наполнятся

морской водой и растают. Вероятно, с вами это тоже случалось. Все, что до сих пор поражало нас своей глубиной, окажется кучей сумятицы

и чепухи. Переливчатый шелк нашего сна превратился в пушинку в кармане. Страница Набокова, когда он в ударе - а он так часто был

в ударе! - почти также чудесна, как совершенные книги, которые мы читаем во сне.

Что касается книг из его первой жизни, книг на русском - с этим сложнее. Надо помнить, что весь ранний Набоков был переведен под

строгим надзором самого Владимира Набокова. Получается, что американцы читают книгу, написанную англоговорящим по-русски и затем

переведенную русскоговорящим на английский язык. Иногда его речь кажется заглушенной. Словно на Набокова натянули перчатки. Но я

люблю The Gift. Или “Дар”, как его называют по-русски. Мне кажется, на русском языке это звучит фатальней, серьезней. “Дар”. Это звучит не

только как подношенье, подарок, сколько как что-то, навязанное нам неотразимым дарителем. Я не думаю, что наслаждался чем-нибудь

больше, чем этим прекрасным, печальным, чарующим романом - считаю это его самой романтической книгой - которая подробно рассказывает

о странствованиях отца-исследователя по Средней Азии и его таинственном исчезновении. Вызывание времени и части мира, которого

он лично не знал, является огромным подвигом воображения. В моей новой книге персонаж переживает Вторую мировую войну на

военно-морской базе в пустыне Антарктики. Я довольно сильно гордился этим пассажем, пока не прочитал в “Даре” о путешествиях

Константина Кирилловича Годунова-Чердынцева. Я представил себе безрельефную белую прерию и перегретые бараки, пахнущие

ездовыми собаками и котиковым жиром, в которых томился мой персонаж, но каким-то образом Набокову удалось переправиться в степь

тысяча восемьсот девяностых годов. Жаль, что Набоков не попробовал себя в полнокровной исторической прозе - если, конечно, нельзя

назвать “Aду” исторической прозой.

Но я отклоняюсь от темы насчет тех особенностей Набокова, которые заставляют нас его обожать. Первая - это его английский язык.

Вторая - это его сладостная грусть, порожденная памятью и сожалением, грусть, которая доминирует в его текстах. Наша литература всегда

была литературой изгнания, вовлеченной в борьбу между неуловимым взысканием родины и родного языка с одной стороны и, с другой

стороны, твердой решительностью преуспеть в жизни здесь. Насмешливое воспоминание о потерянном, подлинном рае, унаследовано нашей

литературой от писателей начиная с Хоуторна до Делилло. Набоков в этом отношении, возможно, самый американский писатель, и он научил

нас - тех, кто вырос в эпоху, когда ностальгия добывалась, очищалась и добавлялась как фторид к нацильному водоснабжению - что мы жили в

конце времен в униженной Америке, которая однажды соединила мощные океаны и победила над Гитлером, для тех из нас, изгнанных из

собственной истории, есть огромная привлекательность в глубокой, неутолимой ностальгии. Но все же, как я сказал, он не слащавый пьянчуга.

Набоков никогда не напивается на наших глазах и не запевает тоскливых песен на родном языке, обряженный в национальные одежды. Он

возвращается к теме изгнания снова и снова, но большей частью относится к ней с суровой иронией, высмеивающей именно те чувства,

которые раздирают сердце изгнанника. “Бледный огонь” - это шедевр среди его комедий изгнания.

Его обращение с ностальгией приводит меня к третьей вещи, которую мы любим в Набокове: как он обращается с человеческими

эмоциями в целом. Некоторые люди, я знаю, находят Набокова прохладным, даже холодным; отчужденным, олимпийским, бесчеловечным.

Некоторые люди, воображающие его с морилкой и булавкой для пронзания бабочек, на самом деле называют его жестоким писателем. Но это

совсем на него не похоже; его персонажи с их судьбами зачастую жестоки, но в этом отношении я не думаю, что кто-нибудь на полном серьезе

мог доказывать, что набоковская версия мира и его обитателей является нереальной или просто отражает его самого. Он часто выставляет на

всеобщее обозрение менее популярные эмоции: унижение, огорчение, раскаяние, замешательство. Я вспоминаю Гоголя и Чехова и хочу знать,

действительно ли именно русские писатели могут вообразить себе боль человеческих отношений лучше, чем любые иные. Я не представляю,

как кто-нибудь, читая о нежно изображенных Набоковым Чернышевских, этой грустной пары из “Дара”, преследуемой призраком убитого

сына, может обвинять его в жестокости. Или история бедной, излишней Люсетты в “Аде”, Сибиллы Шейд в “Бледном огне”. И “Пнин”. Весь

юмор в этой смешной трогательной книге в конце концов идет от глубины и сдержанной нежности Набокова.

Именно эмоциональная сдержанность делает Набокова таким прочувствованным, и изредка, как в “Говори, память!” раздражительным.

Это также его джентльменская замкнутость с викторианской окраской, скрытность ученого-любителя, получившего образование в Кэмбридже.

Иногда Набоков напоминает нам героя Джона Бакана или Генри Райдера Хаггарда: красивый, неразговорчивый, скромный… хорошо, но

беспечно одетый, с компетентностью без границ, способный снести любые тяготы и потери без ропота, готовый на все и гордо сохраняющий

некую непроницаемую суть самого себя, который не только не пускает в оборот свои истиннейшие глубочайшие мысли и побуждения, но и

говорит нам: “сударь мой, да не твое это дело, черт побери!” В его автобиографических высказываниях, в интервью и мемуарах он не сознается

ни в чем, никогда не жалуется или не признается в сомнении. Но в его беллетристике, за масками своих обычно своенравных и нерадостных

персонажей, он разрешает своему пониманию человеческой боли проявляться управляемым ровным потоком, который очень ясно горит.

Исключая, конечно, те случаи, где речь идет о любви. Только здесь, когда он вызывает Сталина и Фрейда на одну из регулярных головомоек,

Набокову немного отказывает его самообладание. В любви и ненависти ученый-джентльмен не лезет в карман за словами.

Я думаю, что, не читая Набокова какое-то время, мы забываем, как лиричен он может быть при описании предмета желания. Он

гастроном женщин, интимно знакомый с их ингредиентами, вкусом и формой, находящий высшее счастье на разных банкетах. В конечном

счете это счастье - вечная часть его труда. Через все его произведения, какими бы унылыми, истязаемыми, шутливыми или грандиозными

они не были, проходит поток чисто чувственного удовольствия, наслаждения, которое доставляется эффектами света и тени и человеческого

лица или тела. Он чудно каталогизирует и описывает шум движущейся воды, обставляет комнату ароматом пыльных подушек и мрачным

зеленым огнем от соседского сада, примечает меняющуюся расцветку на женской коже, удивительное поведение ее волос после ванны, после

плавания или занятий любовью. Удовольствие, доставляемое мимолетным ощущением, так сильно в Набокове, что оно может остановить

течение времени, и оставаться в памяти стойким спустя годы и даже десятилетия. Здесь личное и безличное сливаются, и Набоков раскрывает

перед нами свой основополагающий романтизм. Позади, вне, поверх или вокруг нашей жизни, с ее оскорблениями, несчастьем, а также

позором, есть нечто вечное, вневременное, разум или узор, который определяется обманчивами пятнами бабочки, полуденными пчелами и

коровьими колокольчиками, или узором жилок на веке деревенской девчонки.

Или, для тех счастливцев, кто любит и читает его, трудами Владимира Набокова.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы