Детство. По книгам В.Л. Андреевой и Ольги Андреевой-Карлайл

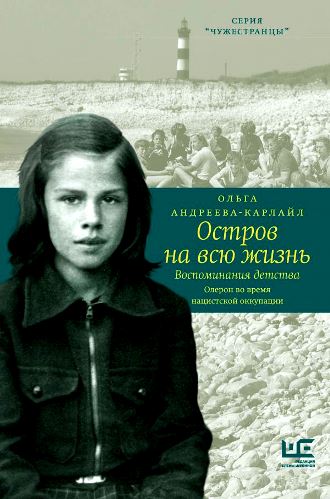

Пошла по стопам своего знаменитого деда и его внучка – дочь Вадима Леонидовича Андреева, также написавшая книгу «Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время оккупации». В отличие от своего отца, его брата – Даниила Андреева и их сестры (по отцу) Веры Ольга Вадимовна Андреева (по мужу Карлайл), окончившая Сорбонну и уехавшая с мужем американцем в США, написала книгу «Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации» в 1980 году на английском языке и издала её в США. В 2005 году она была переведена на французский язык, и только в 2021 году книга вышла в переводе на русский язык в московском издательстве АСТ – Редакция Елены Шубиной (ISBN 978-5-17134544-0).

Пошла по стопам своего знаменитого деда и его внучка – дочь Вадима Леонидовича Андреева, также написавшая книгу «Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время оккупации». В отличие от своего отца, его брата – Даниила Андреева и их сестры (по отцу) Веры Ольга Вадимовна Андреева (по мужу Карлайл), окончившая Сорбонну и уехавшая с мужем американцем в США, написала книгу «Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Олерон во время нацистской оккупации» в 1980 году на английском языке и издала её в США. В 2005 году она была переведена на французский язык, и только в 2021 году книга вышла в переводе на русский язык в московском издательстве АСТ – Редакция Елены Шубиной (ISBN 978-5-17134544-0).

Уже на обложке бросается в глаза, что первое название книги набрано крупным шрифтом, а под ним шрифтом поменьше набран подзаголовок «Воспоминания детства», а ниже совсем мелко о нацистской оккупации. Невольно задаёшь себе вопрос почему остров Олерон, куда из Парижа Вадим Андреев отправляет в 1939 году жену и девятилетнюю дочь из пыльного Парижа на лето, а прожила семья на нём пять с половиной лет, стал для автора «островом на всю жизнь»? Читаю. Первое, что отмечает мемуаристка – её полное разочарование от острова при первой встрече в сентябре 1939 года. «Когда я была совсем маленькая, на море мы ездили редко. Но одно лето , проведённое на пляже, заставило меня влюбиться в море на всю жизнь. В Сабль-д’Олон[1], на Вандейском берегу, был детсий курорт, довольно старомодный. Мы ездили туда в 1935 году, и я запомнила пляж как нечто совершенно волшебное. (...) Увы, пляж Вер-Буа на Олероне не обещал ни друзей, ни игр. Он был пустынным, огромные голубоватые дюны зааросли жёсткой травой. Несколько купальных кабинок, стоявших вдоль пляжа, казались заброшенными. (...) Мы почти сразу ушли с пляжа» (стр. 20-23) .

Удивление городской девочки от маленького деревенского домика, где «... Не было ни намёка на удобства нашей городской квартиры, которые я привыкла считать нормой, – ни водопровода, ни отопления, ни даже туалета» (стр.27).

Началась война. Действительно ли или для красного словца Ольга Карлайл сообщает, что дата их приезда на Олерон совпал с датой начала Второй мировой войны 3 сентября 1939 года, когда Великобритания и Франция объявили войну гитлеровской Германии. Растерянность её матери, оказавшейся одной с девятилетней девочкой и двухлетним сыном Сашей далеко от пригорода Парижа Плесси, где они жили в большой семье Черновых: «Она никак не могла решить, вернуться ли в Париж или, наоборот, ждать вестей от оставшихся членов семьи? (...) мама рассказывала о тех далёких событиях (её жизни в советской России в 1917- 21 гг. – Т.Л.) лишь для того, чтобы не говорить о будущем, которое его страшило» (стр. 24 – 26). Не верится, что именно в это время Ольга Викиоровна Чернова-Андреева рассказывала детям о драматических событиях, которые пришлось ей пережить вместе с матерью – Ольгой Черновой-Колбасиной, женой члена Временного правительства, председателя Учредительного собрания Виктора Михайловича Чернова (1873 – 1952), эсеркой, арестованной вместе с тремя дочерьми и помещённой в тюрьму ВЧК в Москве ( Лубянка 11). Цитирую[2]:

«ПРОИЗВОЛ И ГОЛОД

Произвол и голод. Этими двумя словами можно характеризовать советский тюремный режим. Заключённые не только находятся во власти В.Ч.К. въ целомъ, и в частности во власти своего следователя, но ещё зависят от коменданта тюрьмы, от любого надзирателя или начальника конвоя, или даже от посаженнаго въ камеру “провокатора”. Во внутренней тюрьме, В.Ч.К. (Лубянка, 2) по жалобе любого из низшего персонала, заключённого могут перевести в худшие условия — в одиночку, в карцер, в подвал. Мне пришлось это испытать на себе. По доносу подсаженной ко мне провокаторши, изобличённой мною, я подверглась грубому ночному обыску, с издевательствами и площадною руганью и переводу в сырой карцер на 2 недели. Оттуда удалось выбраться только после того, как я объявила голодовку и проголодала несколько дней. После голодовки меня, больную, на извозчике, т. к. я не могла идти, доставили в Бутырскую больницу. Там я пробыла 3 недели. Неожиданно, вернувшись со свидания с дочерью, во время которого она мне сказала, что следователь обещал ей, ввиду моей болезни, ни в коем случае из больницы меня не переводить, я узнала, что старший врач, коммунист Симонов, даже не вызвав на осмотр, выписал меня из больницы. Оказалось, что одна из заключённых, чекистка, донесла на женщину-врача, которая, по её мнению, якобы покровительствует политическим. Тогда старший врач, после поверхностнаго осмотра, выписал всех, на кого указала чекистка, а меня, т. к. я в этот моментъ была на свидании, вычеркнул из списка больных, даже не осмотрев. Изъ больницы меня с конвоем в тот же день снова вернули во Внут. тюрьму В.Ч.К. Это случилось так неожиданно, что я не успела дать знать об этом детям. Во внутренней же тюрьме с волей, конечно, никакого сообщения не было. Моим дочерям пришлось долго хлопотать и бегать по всяким канцеляриям В.Ч.К., пока они узнали моё местопребывание. Во всякой тюрьме, особенно же в тюрьме В.Ч.К., никто, ложась спать, не уверен, что завтра проснётся на том же месте. Почти каждую ночь въ 2—3 ч. зажигается электричество — кого-нибудь вызывают, неизвестно куда. После ухода вызванной остальные начинают гадать — куда вызвали, вспоминать — не было ли столкновеній с конвоем, т. к. в последнемъ случае, вызов означает карцер. Если это допрос, то вернётся ли она, т. к. часто после допроса отводят в одиночку или переводят в другую камеру. У всех заключённых нервное состояние, вечное ожидание перемен, страх передъ неизвестным. С особенной остротой это переживают так называемые к.р. — контр-революционеры (Не социалисты, обвинённые в преступлениях против советской власти), которые иногда не знают, в чём их обвиняют и какая участь им угрожает. У социалистов дело проще. Их обвиняют въ принадлежности к партии; участь известна — сидеть без приговора, бессрочно, пока случайно, по тем или иным причинам, не освободят. К.р'ам приговоры могутъ быть разные — вплоть до расстрела, и никто из них не знает, что его ожидает.

Но даже тогда, когда дело закончено у к.р., или когда социалиста переводят на место постояннаго заключения, никто из них не уверен, что его снова не переведут во Внутр. Тюрьму или не увезут куда-либо по неизвестному назначению, в глухую провинцию или Сибирь. Всегда, в любой моментъ, могут нагрянуть вооружённые чекисты и увезти неизвестно куда, группами (так были увезены из Бутырской тюрьмы социалисты после побоища в Ярославль, Владимир, Рязань, Тулу, Орёл, а из лагерей — к.р. в Екатеринбург) или вызвать в одиночку «с вещами по городу». Так были увезены несколько товарищей в Сибирь. Через некоторое время их перевозят в другой город, иногда снова в Москву, чтобы затем опять вернуть в провинцию. (...)

За 15 месяцевъ моего пребывания в тюрьмах я побывала 2 раза в тюрьме В.Ч.К. (Лубянка, 11), 2 раза в Бутырской тюрьме, в Ярославской тюрьме, 2 раза во Внутренней тюрьме В.Ч.К. (Лубянка, 2), в Бутырской больнице, в Новинской тюрьме. Во всх этих тюрьмах, без исключения, заключённые обречены на голод. Если бы не усилия родных, друзей и Политическаго Красного Креста, большая часть заключённых давно бы погибла от туберкулёза, цынги и других болезней, развивающихся на почве недоеданиия. (...) (стр. 7-9)

Лубянская тюрьма.

Когда я была арестована въ первый разъ с детьми[3], мы просидели в одиночке В.Ч.К. около месяца без всяких передач. Нас было 4, но на нас выдавали хлеба и обеды на троих, т. к. моя младшая дочь 10 лет не была зарегистрована как заключённая, и тюремнаго пайка не получала. Кроме того, даже полагающиеся нам порции давали в уменьшенном размере. В 7 ч. утра нас будили, приносили кипяток и по 3/4 ф. хлеба. Въ 12 часов в оловянной, плохо вымытой миске, несколько ложек супу изъ гнилой мороженой капусты. В 6 часов вечера тот же суп, ещё более жидкий. И больше ничего. Хлеб мы делили на 2 части и съедали его утром и в 12 часов. Суп, несмотря на отвратительный запах и грязную посуду, мы съедали до последней капельки. К 2-м, 3-м часам хотелось есть до тошноты, до головокружения. Весь день старались проводить в полузабытье, лёжа неподвижно на нарах, т. к. при малейшемъ движении кружилась голова и ещё мучительнее хотелось есть. В конце 3-ей недѣли мы дошли до ужаснаго состояния, особенно же страдали дети. Они лежали, не поднимаясь, отворачивались к стене, чтобы скрыть другъ от друга слёзы, которыя непроизвольно катились из глаз. Нас всх охватило какое-то беспросветное отчаяние. На все мои заявления следователю и требование денег, отобранныхъ у меня при аресте, ответа не было.

Иногда казалось, что голод доведёт нас до помешательства, хотелось стены грызть, кричать и стонать от спазм в желудке.

Однажды я почувствовала, что больше выдержать мы не можем и начала барабанить в дверь. Явился конвоир. После долгих переговоров он согласился вызвать коменданта В.Ч.К. Когда он появился, я начала говорить повышенным голосом, что дольше терпеть эту пытку мы не в состоянии, я требую немедленнаго освобождения детей и денег для покупки продуктов. Если моё требование не будет исполнено, я грозила поднять скандал, устроить обструкцию и т. д. Очевидно, даже комендантъ понял, что люди дошли до последней степени негодования и стал успокаивать меня, уверяя,что будет настаивать на немедленной выдаче мне денег. После его ухода в камеру вошла барышня, служащая в ВЧК, в присутствии которой разыгралась эта сцена. Она сконфуженно, торопливо протянула мне свёрток и скрылась. В нём оказалось несколько ломтиков чёрного хлеба и остатки какого-то холоднаго обеда. Руки у нас дрожали, когда мы подносили куски ко рту. Нельзя передать чувства неизъяснимого блаженства, испытанного нами. В этот вечер мы крепко заснули, не чувствуя твёрдых нар. Мы спали на голых досках, закутавшись в пальто. На миг всё было забыто, и жизнь показалась прекрасной.

На другой день началось тоже. Мои дочери заболели, у одной из них поднялась температура, опухло лицо и появилась сыпь. Снова вызванный комендант доложил об этомъ следователю, который, очевидно, испугавшись последствий, решил освободитъ моих детей. Болезнь их была вызвана голодом, что было подтверждено врачами на воле.

После освобождения детей меня перевели в тёмную одиночку. Это был деревянный ящик без окон (3X3 шага), с маленьким квадратным отверствием в двери для подачи пищи, выходящим в корридор с замазанными окнами. В этой тёмной комнате, где можно было только лежать на нарах, т. к. они занимали почти всё помещениие (оставался только узкий проход у двери) я провела 2 1/2 месяца и заболела цингой, после чего меня перевели в Бутырскую тюрьму» ( стр. 11-12).

Тревожное состояние Ольги передалось и Саше, который не мог спать; мать успокаивала детей, читая стихи наизусть, цитирую: «Смутные воспоминания об этом времени навсегда связаны у меня со сборником Tristia Мандельштама. Эти стихи, написанные в разгар Первой мировой войны, были так созвучны с тем, что нас волновало в те дни (курсив мой – Т.Л.)» (стр. 26). Хочется сразу спросить, кого это «нас», двухлетнего мальчика и девятилетнюю его сестру? Сорок лет спустя, автор утверждает, что мама читала им с братом стихи, которые ассоциируются у неё с «Tristia» Осипа Мандельштама. Ассоциации? Возможно, но маловероятно, чтобы Ольга Чернова, бежавшая с матерью из России в 1921 году, знала стихи из этого сборника, вышедшего в том же самом году, тем паче, чтобы её дочь запомнила из детства стихотворение, давшее название первой главе книги. Раньше я отмечала искренность воспоминаний о детских годах и Вадима Андреева, и его сестры Веры. А вот здесь... создаётся впечатление, что читаешь не документальные воспоминания, а «литературу» об этом времени. Хотя автор, по-видимому, искренне пишет, что ей нравилось время, когда она была единственным ребёнком в семье «до рождения Саши, события радостного, однако нарушившего нашу с папой и мамой идиллию», из-за чего её «детский мир начал потихоньку рушиться. Я не могла ни с кем это обсуждать, даже с мамой. (...) Впервые в жизни, в девять лет, мне пришлось вести себя по-взрослому» ( стр 29). Расшифровываю это запоздалое откровение автора: «вести себя по-взрослому» т.е. играть во взрослую или, по-простому, – лицемерить.

Но вернёмся к дням окончания полной растерянности мамы, закончившимся с приездом на Олерон бабушки – Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой, которая по словам внучки – «...настоящий цветок толерантности и открытости, была абсолютно убеждена, что жизнь прекрасна и ради того, чтобы она такой и оставалось, и стоит жить» (стр. 37). «Жизнь прекрасна» – не парафраз ли это О.Е. Колбасиной-Черновой из приведённых выше фрагментов её воспоминаний о тюрьме В.Ч.К.? Посвящённую бабушке Ольге главу её внучка тоже Ольга называет «Кудесницей». И трудно не согласиться с её оценкой. Говорили, что у бабушки «...есть настоящий дар находить выход из любой ситуации, благодаря невероятным совпадениям, случайным встречам и вдруг приходящему озарению. Бабушка всегда справлялась с любой проблемой, даже если она была неразрешимой» (стр. 32). Осталась она и на высоте, когда её три дочери со всеми детьми метались на Олероне в поисках деревни с хорошим жильем, врачом и школой, понимая, что для эмигрантов это было невозможно без рекомендации. Ольга Елисеевна вспомнила о своей дальней знакомой из Парижа, которая отдыхала летом на Олероне, где жил её брат –нотариус. Героическая бабушка находит адрес нотариуса, пешком приходит в другую деревню к моменту, когда нотариальная контора уже закрывалась... Нотариус принимает посетительницу, которая не только эпизодичеки встречалась в Париже за чашкой чая с его сестрой, но и является матерью трёх дочерей, мужья двух из которых призваны в армию, а третий (отец автора – Вадим Андреев – Т.Л.) мобилизован национальной гвардией, принял активное участие в помощи семье, найдя дом в деревне Сен-Дени, где были дом, школа, врач и даже три (!) пляжа вместо одного. Переезд состоялся.

Дом, в котором поселилось семейство парижан находился в центре деревни, причём Ольга-внучка ничего в момент написания воспоминаний ничего не могла вспомнить о внутреннем убранстве «унылого» дома, кроме запомнившегося маленького дворика с цинниями и фиговым деревом. "Гладкий серый ствол и шероховатые зубчатые листья приводили меня в восторг. Смятые фиговые листья пахли дорогими духами.(...) В зависимости от спелости вкус мог быть слегка терпким, если фиги ещё не созрели, кремово-сладким или, если они уже начинали бродить, даже кисловатым, как молодое вино» (стр. 43-44). Автор, в будущем ставшая художником, приводит в книге рисунок этого дерева, на которое она залезла, но потом: «Бабушка приказала мне слезть с дерева. Нам всё время говорили, что мы должны хорошо себя вести, иначе французы подумают, что русские – дикари» (стр. 44).

В эти впечатления девятилетней девочки от вкуса фиг опять-таки вкраплены, как мне представляется из более поздней жизни – времени написания книги, политические сведения о речи Эдуарда Даладье, премьер-министра Франции, объявлявшего о начале «Странной войны»: «Я была растеряна. Не знаю, было ли это связано с дурными предчувствиями или конкретно с речью Даладье, которая звучала фальшиво. Но в тот день я впервые почувствовала, что Франция может проиграть войну» (Курсив мой – Т.Л.) ( там же). Неужели эта «умная и честная девочка, намного проницательнее взрослых», как написала о ней автор предисловия к книге – Наталья Громова (стр. 271), излагает действительно свои взгляды того времени? Верится с трудом. Впрочем, для объективности скажем, что и Н. Громова говорит не об Оле Андреевой, а о девочке, которая предстаёт «на страницах книги». Такое восприятие её как автора художественного произведения, а не мемуаров о детстве, памятуя о том, что книга написана в США, на английском языке, даже во Франции издана не в авторском перводе, – сразу снимает возникающие на каждом шагу вопросы о достоверности именно мемуарных свидетельств подростка. Хотя они, несомненно есть.

Это желание сблизиться с «подростковыми» дочерьми Буррада, самого богатого жителя деревни , «которые носились взад-вперёд по деревне на сверкающих серебряной краской новеньких велосипедах» (стр.56). Это первая влюблённость в Жюльена, сына нотариуса Лютена, поспособствовавшего переезду семейству русских эмигрантов в Сен-Дени. «Он был стройным юношей, смеющийся взгляд его прищуренных глаз казался мне загадочным. Всё в нём было непосредственным и изящным, даже походка и движения рук. В разговоре он употреблял забавные жаргонные выражения, каких я никогда раньше не слышала. Об отце он отпускал непочтительные шутки и называл его “предок”. (...) я с первого взгляда влюбилась в Жюльена» (стр.48). Простите, я ошиблась. Это была уже вторая любовь! Первым-то оказывается был «Сергей Эфрон, прекрасный сероглазый муж Марины Цветаевой, в которого я (Оля Андреева – Т.Л.) была влюблена в прошлом году», то есть в восемь лет (там же). Это неожиданная встреча с отцом, приехавшим с «резинового завода», откуда его отпустили на шесть дней из-за травмы руки. «У него было шесть дней, чтоб побыть с нами. Для меня эти шесть дней были равны целой жизни» (стр. 69). Не акцентируя внимания «на целой жизни» героини, отмечу только ужас Оли, узнавшей, что отца призывают на войну: «Я знала, что шансов не быть убитым на войне у солдата немного, и втайне очень сильно волновалась за двух своих дядей[4], которые были на фронте, лицом к лицу с немцами. С детства я видела в каждом французском городе памятники павшим в Первой мировой войне. На мраморных досках были выбиты имена погибших, над ними – статуи солдат в касках с печальным взглядом, напоминавшие огромные игрушки. Они устремляли взгляд на не очень убедительный символ торжествующей Франции – бронзового петуха на подставке, который назывался галльским петухом» (стр. 69). Не без иронии пишет автор о символе «торжествующей Франции»; полагаю, что это тоже оценка более позднего времени,– а вот девочка в это время старалась не думать о войне, радуясь, что отец был рядом.

К счастью для автора (но не для Франции) «странная война» закончилась полной капитуляцией Франции 17 июня 1940 года: Вадим Андреев и бабушка – социалистка воссоединились с семьёй на Олероне, где и пережили долгие годы до освобождения страны англичанами в 1945 году. Бабушка приехала из Парижа не одна, а с некоей итальянкой с сыном, фигурирующей в книге под именем Клара Риттони[5]. Ей посвящён не один десяток страниц на всём протяжении книги, одна из главных персонажей книги, героиней её назвать неуместно. «Умная и проницательная девочка», в отличие от её взрослых родителей, видит в Кларе немецкую шпионку. А мне представляется, что столь большое внимание к её персоне вызвано у автора не тем ли, что книга была адресована (правда, в переводе) французскому читателю, где, как известно, после войны общественное мнение к коллаборационистам было резко отрицательным. Не заостряя внимания на персоне Клары Риттони, отмечу, вероятно, искреннее – того времени – отношение Оли к Олерону, названному много лет спустя, «островом на всю жизнь»: «Уже в который раз я поймала себя на мысли, что ненавижу это море и эту войну, из-за которых мы оказались здесь взаперти, как в тюрьме» (стр. 71). От ненависти до любви? Или переосмысление детских чувств? Или...

20 июля 1940 года в Олерон вошли немецкие войска. Через неделю семейство Черновых получило два письма от воевавших с немцами дядей Оли: Владимир Сосинский находился в плену в шталаге[6] , работал на строительстве дороги в Потсдам; раненого Даниила Резникова спасли французские монахини, сумевшие посадить его в санитарный поезд, отправлявшийся на юг, в свободную в то время зону. Он собирался вернуться в Париж и искать работу, предложив жене – Наташе с детьми остаться на Олероне, полагая что жизнь на острове дешевле. Вадим Андреев пытался найти работу на Олероне, но крестьяне относились к парижанам как к лентяям, и на работу его не нанимали.

Заслуживают внимания воспоминания Ольги о школе. «Мы опять лишились свободы». «В деревенской школе во главу угла была поставлена дисциплина. Обучение заключалось в заучивания предметов по программе, строго определённой государством (...) По природе своей мне хотелось нравиться. Я решила, что в школе непременно буду блистать. Мне казалось, что раз я иностранка, чужачка, то это единственный способ утвердиться. Я решила не только хорошо учиться, но и стать одной из тех девочек, что вызывают интерес у мальчиков. ( ...) В отличие от мальчиков, девочки Сен-Дени меня пугади. Сильные и мускулистые, они одевались при этом, как маленькие женщины, – в сатиновые чёрные блузы, длинные шерстяные чулки с металлическим зажимами и деревянные гремящие сабо. Они были полны презрения к парижанкам, вторгшимся в их мир в начале войны. Поведение их было внешне более сдержанным, чем у мальчиков, но под этой видимостью скрывалась неприязнь, столь же необузданная, как пронзительный тембр их голосов. Если они приходили в возбуждение, то не гнушались грубых слов и выкрикивали их так громко, что в ушах звенело. (...) одни учились очень хорошо, другие были почти неграмотны, однако же все умели доить коров, чистить рыбу или свернуть шею курице» ( стр. 120). Оля акцентирует внимание на разницу в одежде её и олеронских школьниц, для которых нижняя юбка из грубого льна была обязательной деталью туалета, как «символ благопристойности». Сама же она твёрдо отказывается от нижней юбки, оставаясь единственной, у кого «под белой блузкой и плиссированной юбкой нет ни нижней юбки, ни комбинации. (..) Под тёмно-синей юбкой были только белые хлопчатобумажные трусы». Через некоторое время у неё нашлись последовательницы. За пять лет жизни на Олероне у Оли появились «две-три близкие подруги, но для этого понадобилась целая вечность» (стр. 121). Но ни слова ни об одной подруге в книге нет, кроме посвящения книги Саше и подруге Мари-Луизе. Саша – это брат, а подруга, какого времени, откуда? С Олерона, из Парижа, из США... Ни о каких подругах в книге речь не идёт.

Мелькают на страницах книги и воспоминания о «крупицах радости, рассеянных по сумеречному небу всеобщей тревоги» (стр. 146). Это походы в лес за грибами, в которых принимала участие жена Даниила Резникова – Ариадна, «лесное создание» по прозвищу Аука, придуманное не кем-нибудь, а русским писателем Алексеем Ремизовым. Автор не забывает упомянуть русских эмигрантов первой волны, которых она видела в своей семье или у бабушки, или о которых слышала: Марину Цветаеву и её мужа Эфрона, религиозного деятеля Георгия Петровича Федотова, цитируются стихи Пастернака. Вот и Алексей Ремизов упомянут, у которого Ариадна работала литературным секретарём, а сама Оля его к этому времени и в глаза не видела. Но автор в момент написания книги чётко ориентируется на её читателя, в том числе, вероятно, и в надежде на потомков послереволюционной русской эмиграции. В число радостных, но редких событий, несомненно, входят и литературные вечера со стихами Вадима Андреева и юного французского поэта Жюльена Лютена. «Наши литературные вечера были самыми восхитительными событиями того времени, в которых в одинаковой мере проявлялись и моя влюблённость в Жюльена, и моя тяга к поэзии. (...) Ночёвки Жюльена у нас были невиданной радостью. Мы не только читали стихи после ужина и до полуночи, а иногда и до часу ночи, но ещё и встречались за завтраком, ели тартинки с джемом и пили ячменный кофе. В эти минуты я была даже благодарна немцам за комендантский час, из-за которого Жюльен не мог вечером вернуться на велосипеде к себе домой» (стр. 147). Правда, радости общения с Жюльеном в 1943 году закончились – он был мобилизован на обязательную трудовую службу и отправлен на работы в Германию. Читая, обращаю внимание, на слова, «так как он не был крестьянином». Значит, во Франции немцы крестьян не призывали на работы, опасаясь голода на завоёванной территории, что ли?

Голода боялись и олеронцы. Заботы о хлебе насущном легли на Вадима Андреева, которому пришлось поработать и батраком, и в совершенсве освоить своими руками (без лошади и плуга) крестянский труд на арендованных участках, в том числе на целинных. Денег, присылаемых Даниилом Резниковым на содержание семейства трёх сестёр Черновых с детьми и матерью категорически не хватало. «Раньше отец никогда не занимался огородничеством, но он любил землю, любил Олерон и сразу добился довольно внушительного урожая. Теперь, когда мы знали, что еда у нас будет весь год, у нас появилось ощущение безопасности и уверенноости в завтрашнем дне. (...) Какими стройными были ряды вьющейся фасоли, как мощно и благодарно к его усилиям росли и устремлялись в небо табак и кукуруза!

Честно говоря, мне совсем не нравилось засовывать горошины по одной в маленькие ямки, или, что ещё хуже, долгими часами выпалывать сорняки. (...) Но это позволило мне посмотреть на то, как отец занимался огородом, с эстетической точки зрения» (стр. 143, курсив мой – Т.Л.). Да уж, эстетствующую Олю не сравнить с её олеронскими соклассницами, которые с детства умели делать всё по хозяйству. Освоением секретов огородничества весьма детально поделился сам Вадим Андреев в романе «Дикое поле» (Сов. писатель, Москва, 1967 г.) устами героя романа Осокина, парижанина, добравшегося в 1941 году до Олерона, в то время ещё находившегося в свободной зоне.

Об отношении к войне родителей Оля указывает неоднократно: это и оценка советско-финской войны как предательства по отношению к населению, естественно Финляндии (напомню, что после революции Лениным ей была дарована независимость, и Леонид Андреев со своими детьми оказался за границей России); это и отчаяние, охватившее её родителей при вести о подписании Англией, Францией и Германией договора о ненападении в 1938 году. Нападению Германии на СССР в книге посвящена целая глава «Война в России» (стр. 151-162). «Гитлер был близок к победе, как никогда. Я храню в памяти то смешанное ощущение ужаса и надежды, которое испытала моя семья в тот июньский день узнав о наступлении. Постыдному (курсив мой – Т.Л.) союзу между Германией и Россией пришёл конец. (...) Всех мужчин русского происхождения отвезли на континент, чтобы выяснить, нет ли у них возможных связей с СССР. (...) Последующие грандиозные победы немцев заставляли думать, что Гитлер может виграть войну. (...) Масштабное наступление Гитлера в середине ноября – 800 000 человек, 4500 танков – было чудесным образом остановлено у самой Москвы. Русское гражданское население, которое построило огромные земляные оборонительные сооружения, спасло столицу. (...) В день моего тринадцатилетия 22 января 1943 года (...) я думала о русских, которые спасли Россию в Сталинграде (...) А потом меня захватило другое чувство, инстинктивное. Теперь я думала не о тех, кто умирал на Волге, а о себе. Может быть, у нас и правда есть будущее. Я поняла, что до этой ночи не разделяла веру моей семьи в окочательное поражение Германии». Возможно и так, откуда у девочки, родившейся во Франции, слушавшей английские военные сводки по радиоприёмнику о победах наступавших войсках Гитлера в первые годы войны, совершенно не знавшей русских людей, кроме узкого круга своих родных, могла возникнуть вера в русскую победу?

В 1943 году на Олерон вернулся из плена дядя автора – Владимир Сосинский, ставший вместе с Вадимом Андреевым участником движения Сопротивления на острове в русско-французской группе «Арманьяк». Первая встреча Оли с «настоящими» русскими людьми, не эмигрантами. От чтения этого раздела книги Ольги Андреевой-Карлайл у меня осталось впечатление deja vue. Вернувшийся с семьёй в СССР в 1960 году Бронислав (Владимир) Сосинский в соавторстве с В. Андреевым и Л. Прокшей написали книгу «Герои Олерона» (Минск, 1965 г.), где подробно изложили факты партизанской борьбы военнопленных и репатриированных русских на Олероне. В ней описаны и эпизоды участия в борьбе и Ольги Андреевой, которая по поручению отца возила на велосипеде некоторые документы или сообщения, зашитыми в игрушечного медвежонка. Крошечный эпизод совместной борьбы русских и французов во время Великой войны нашёл своё отражение в русской литературе; в цитируемой книге опубликовано и небольшое эссе Вадима Андреева «Франция помнит» о его поездке с семьёй на Олерон, посещении ими мемориального кладбища, где похоронены четверо русских участников Сопротивления. Позже Вадим Андреев дополнит эти материалы документальной повестью «Через двадцать лет» (Вадим Андреев «История одного путешествия», М. Сов. Писатель, 1974 год). В 1967 году Вадиму Андрееву удастся лично встретиться уже в Советском Союзе с двумя русскими товарищами по «Арманьяку»

В эпилоге своей книги Ольга Андреева-Карлайл сообщает об отъезде Владимира Сосинского в Москву. «Ему удалось отыскать следы некоторых русских с Олерона, а именно Миши Дудина и Ивана Петровича. С присущими ему благородством и энергичностью он помог им добиться реабилитации и снятия ложных обвинений, из-за которых они были отправлены в лагеря» (стр. 258). В 1967 году и Вадиму Андрееву удастся лично встретиться уже в Советском Союзе с двумя русскими товарищами по «Арманьяку».

После освобождения Франции семья автора вернулась в Париж. Ольга Андреева училась в Сорбонне, в 21 год вышла замуж за американского писателя Генриха Карлайля и уехала в США, в Нью-Йорке училась рисовать. Вадим Андреев, несмотря на получение советского паспорта, не переехал жить в СССР, но публиковал свои произведения в советских журналах и издательствах. Ольга Андреева-Карлайл часто приезжада в Москву, брала интервью у знаменитых советских писателей, в 1963 году написала книгу о встречах и интервью с ними «Голоса в снегу».

Ольга Вадимовна Андреева-Карлайл

Ольга вместе с братом Александром в ранней весной 1976 года, незадолго до смерти отца (20 мая 1976 года) посетили Олерон. Снова вспоминаю описание поездки на остров её отца с В. Сосинским и жёнами в 1952 году (в это время Ольга уже жила в США). С грустью она пишет, что найти там кого-либо из знакомых не удалось, кроме мадам Лютен. Не встретились они и с Жюльеном, который, «отказавшись от многообещающей литературной карьеры», стал нотариусом, как и его отец, но в этот день будто бы убегал от них, только что был, но уехал... Через 4 года после этой ностальгической поездки, в год своего пятидесятилетия, в США выходит её книга о годах жизни на Олероне. «Однажды в Калифорнии, сидя на берегу океана, я снова вспомнила Вер-Буа (Пляж на Олероне, по которому она с мамой и Сашей гуляли в первый день приезда на остров – Т.Л.) и поняла, что Олерон стал для меня чем-то большим, чем просто эризод из жизни эмигрантов, большим, чем долгая интерлюдия в ожидании конца войны. Он был чем-то большим, чем иссушенный временем букет воспоминаний (...) Олерон стал для меня островом на всю жизнь (...) Олерон дарил надежды и заставлял делать тяжёлый выбор, и мои родители научили меня с этим справляться.(...)» (стр. 259).

Закрываю книгу в раздумье над вопросом, почему же остров Олерон стал для Ольги Андреевой-Карлайл «островом на всю жизнь». На обложке обращаю внимание на небросающуюся сразу глаза надпись в верхнем углу «серия “чужестранцы”. И кажется, что находишь ответ: там автор встретилась с русскими людьми вслед за отцом – Вадим Андреев тоже впервые узнал их на Олероне. А вот для названия серии, в которой издана книга, на мой взгляд, ближе было бы «Русское зарубежье». Хотя... Ответ за читателем.

[2] Чернова-Колбасина О. Е. Воспоминания о советских тюрьмах / О.Е. Чернова-Колбасина. – [Париж] : Издание Парижской группы содействия Партии социалистов-революционеров, [1922]. – 33, [2] с. ; 26 с. Стр. 11-12.

[3] Ольга и Наталья – близнецы родились в 1903 году от первого мужа, были усыновлены В.М. Черновым при втором замужестве матери, Ариадна – родная дочь Чернова родилась в 1908 году.

[4] Владимир (Бронислав) Брониславович Сосинский ( 1900-1987) был женат на младшей сестре близнецов О.Е. Колбасиной-Черновой Ариадне Викторовне Черновой (1908 -1974). В 1960 году их семья вернулась В СССР. Даниил Георгиевич Резников (1904-1970) был женат на родной сестре матери книги – Наталье Викторовне Черновой (1903 -1992) в замужестве Резниковой-Черновой. Семья жила в Париже.

[5] «Клара Риттони(настоящее имя Бьянка Тозони-Питтони) вынуждена была уехать в Париж после прихода Муссолини к власти, где стала личным секретарёмФилиппо Турати, лидера итальянских социалистов в изгнании. «Никаких документальных свидетельств её сотудничества с немцами нет. Другие участники этой истории считают, что автор была к ней несправедлива» (Из «Послесловия переводчика» стр. 267).

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы