РУССКИЙ КРИТИК 9. «Гоголь» И. Золотусского и традиции отечественной биографистики (1)

(Из приложения к неопубликованной книге «Прощальная повесть Гоголя»)

1. «Научность» отечественной биографистики.

В отечественной традиции жизнеописания писателей и художников до сих живёт и здравствует метод о б ъ я с н е н и я и даже о б о с н о в а н и я, как личных, так и литературных, художественных особенностей описываемого писателя.

В отечественной традиции жизнеописания писателей и художников до сих живёт и здравствует метод о б ъ я с н е н и я и даже о б о с н о в а н и я, как личных, так и литературных, художественных особенностей описываемого писателя.

Эта традиция берёт своё начало в 19-том веке, но достигла своего расцвета, конечно, в советское время, когда представление биографов и литературоведов о психологии человека было подобно представлению В.Г.Белинского о художественном творчестве: «народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или иную жизнь, и она уже освоена им», как писал «великий русский критик» о русской литературе.

Так и наши биографы «мимоходом» глядят на того, чьим жизнеописанием они занимаются, полагая, вероятно, себя самих именно такими художниками, которым предмет их описания известен настолько хорошо, что нет никакой необходимости его внимательно рассматривать.

Более того, биографам не только понятны, не вызывают никакого сомнения особенности того или иного художника как личности и творца, но они даже берутся о б ъ я с н и т ь всем интересующимся, каким именно образом эти характерные особенности сформировались!

Объяснения эти носят почти научный характер, точнее, биографы стремятся к тому, чтобы их объяснения выглядели обоснованно, фундаментально, непререкаемо, «научно», что придаёт написанным ими биографиям очень «серьёзный» вид.

В советское время к этому методу добавился метод «классового» объяснения творчества того или иного писателя, а именно: обоснование творчества как субъективного выражения некоторого объективного общественного процесса, например, обоснование творчества А.П.Чехова как выражения исторической бесперспективности или вырождения дворянства.

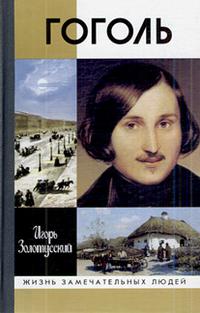

Так биография Н.В.Гоголя, написанная в серии ЖЗЛ Игорем Золотусским, благодаря этому традиционному для советских биографов стилю, выглядит как написанная знатоком своего дела и, следовательно, как обоснованная, основательная, не вызывающая возражений.

При этом отечественным биографам даже не приходит в голову, что объяснить такие сложные феномены, как, например, скрытность, или открытость, мнительность или мужественность, невозможно ни индивидуально, ни исторически (общественно); их можно воспринять, исследовать, описать, но совершенно невозможно «научно» объяснить, вывести из каких-то жизненных или общественных обстоятельств, подвести под них доказательную базу, показать причинно-следственные отношения и пр., поскольку в формировании подобных – л и ч н ы х феноменов одновременно участвуют миллионы разнородных факторов.

Что же увидел И.Золотусский в жизни и произведениях Н.В.Гоголя, если взглянул на них мимоходом, между делом, как на само собой разумеющееся и уже хорошо известное?

Естественно, он увидел Гоголя как такого человека, который уже хорошо, особенно литературоведам, которые вслед за Белинским «думают необыкновенно», то есть не разглядывают внимательно предмет описания, известен, а именно: как человека-писателя, который посвятил всю свою жизнь художественному творчеству.

Поэтому читатель, который откроет его «Гоголь» из серии ЖЗЛ или прочитает написанную И.Золотусским вступительную статью к книге Вересаева «Гоголь в жизни», найдёт в них всего лишь это уже всем хорошо известное, но с одним существенным добавлением – с в и д и м о с т ь ю о б ъ я с н е н и я, о б о с н о в а н и я, ф у н д а м е н т а л ь н о с т и.

Уже было известно, что Н.В.Гоголь, во-первых, писатель, во-вторых, верующий человек, в-третьих, комик и сатирик, в-четвёртых, национальных взглядов, в-пятых, склонен к мистификациям, скрытен, в-шестых, мнителен, в-седьмых, слабого здоровья, и т.д., и т.д.

Вот это уже известное становится для И.Золотусского тем, что требуется не исследовать на предмет достоверности, а только обосновать, вывести, сделать понятным и само собой разумеющимся, чем он и занимается в своей книге.

2. Детство Гоголя.

Посмотрим, как он объясняет возникновение скрытности Гоголя:

«Ответной ласки немного выпало Гоголю в детстве, хотя его любили как первенца, как наследника...

Детей было много, забот тоже много, кроме того, отец и мать то и дело уезжали в Кибинцы, они не всегда брали его с собой, и Никоша проводил время один. Так привык он к одиночеству – к одиночеству среди людей и одиночеству наедине с собой. Это создало характер скрытный, закрытый, но и способный сосредоточиться на себе, удовлетвориться собой».

Итак: «проводил время один» – «привык к одиночеству» – «это создало характер скрытный, закрытый». То есть у каждого, кто хоть сколько-нибудь времени в детстве проводил один и привыкал к этому, в силу этого должен создаваться характер скрытный? Очевидно, что нет, с равным успехом привычка к некоторому одиночеству в детстве может создать целый спектр различных характеров – пугливый, тревожный, меланхоличный, аутичный и т.д.

То есть скрытность, закрытость, которую так любят приписывать Н.В.Гоголю отечественные биографы, только по той причине, что писатель, как им кажется, не был с ними достаточно откровенен, И.Золотусский объяснил привычкой к одиночеству, то есть на деле никак не объяснил, не обосновал, не вывел, а только констатировал, сделав при этом вид, что вывел и обосновал.

Настойчивость, с которой биографы наделяют Н.В.Гоголя скрытностью, прежде всего, говорит о том, что для этих биографов, литературоведов, культурологов в образе Гоголя осталось много «тёмных мест», непонятная и непроницаемая для них область, в которую они по каким-то вполне определённым причинам не имеют доступа.

Точнее, не только не имеют, но даже не хотят иметь, потому что доступ туда достигается слишком высокой для них ценой, а именно: отказом от мимоходного, поверхностного, тенденциозного, само собой разумеющегося представления о великом русском писателе.

Но и это не основная причина, потому что даже при мимоходном восприятии можно отказаться от чего угодно и увидеть что угодно, а не именно то, что увидели наши гоголеведы.

Страх – вот действительная причина того, почему гоголеведы полагают Н.В.Гоголя скрытным, потому что даже эта поверхностная характеристика, сама по себе не так для них важная, становится важной, удобной именно по причине того, что она позволяет не заглядывать слишком глубоко в душу писателя, позволяет оправдаться в том, что они даже не пытаются прояснить для себя то, что несомненно для них, – тёмные для них области в его жизни и творчестве.

В свою очередь, возможность не заглядывать слишком глубоко в другого человека означает возможность не заглядывать слишком глубоко в самого себя.

Полагать Н.В.Гоголя скрытным нужно для того, чтобы не заглядывать в себя, чтобы скрыть себя от себя!

Поверхностность представлений нужна тем, кто себя не хочет знать, точнее, кто себя хочет знать лишь поверхностно, мимоходом, как само собой разумеющееся, уже хорошо известное, кто хочет себя знать «не задумываясь».

Так идеологическое совпадает с личностным: я, критик или литературовед, самого себя и Н.В.Гоголя воспринимаю такими, какими быть н а д о, ж е л а т е л ь н о, б е з о п а с н о, у д о б н о; и то, что для первых русских критиков и гоголеведов было делом идеи, вызова, как, например, для В.Г.Белинского, то для последующих это уже стало делом приверженности сложившейся в литературоведении традиции, то есть комфорта.

Здесь можно заметить, что желание и умение человека, в данном случае – Н.В.Гоголя, не раскрываться перед другими полностью, до самого существенного в том, что ещё им не совершено, не сделано, не реализовано, – скрытностью, закрытостью никоим образом не является и являться не может.

В.Г.Белинский – очень хороший пример человека, который знает себя мимоходом, поверхностно, не задумываясь, что видно в его восприятии произведений Н.В.Гоголя: чтение «Старосветских помещиков» заставляло его плакать, но свой позыв к слезам критик относил к художественному таланту автора повести, то есть к тому, к а к Гоголь писал, а совершенно не к тому, о ч ё м он писал и что порождалось этим чтением, ведь писал он, по мнению В.Г.Белинского, мнению, совершенно при этом расходящемуся с его собственной эмоциональной реакцией, о «пародии на человечество», то есть Белинский полагал, что настоящий художник заставит плакать человека даже над тем, над чем кто-то другой заставить плакать человека не может никоим образом.

Какое удобное мнение! позволяющее ему, а вслед за ним другим критикам и читателям, не обращать внимания на собственное переживание, н е в о л ь н о возникающее при знакомстве с гоголевскими произведениями.

При чтении «Старосветских помещиков» у читателя не может не возникать печали, вызванной той страшной неумолимостью, с какой наши отцы и матери умирают, унося с собой свет старого, свет, который сам собой, без усилий изливался из них на нас, пока они были живы, и о котором мы даже не можем знать, льётся ли он в нас и через нас сейчас, в тот момент, когда мы читаем и переживаем.

Эта печаль невольна, возникает сама собой и в ней нет ничего идеологического, но в ней так много человеческого, культурного, действующего поверх, помимо, совершенно независимо от наших осознанных усилий, от сформированного в нас нашим образованием мировосприятия.

Нить, связующая поколения, всё время рвётся, заставляя новые поколения невольно испытывать печаль, плакать, даже не зная, почему ему, новому поколению, печально.

Именно поэтому В.Г.Белинский не мог не плакать, но, в силу своего «странного», по словам Гоголя, раздражения, вызванного «идейностью», «принципиальностью», «партийностью», одновременно не мог не стравливать эти слёзы в озлобление, презрение, отвращение к гоголевским персонажам.

Далее, И.Золотусский, вслед за большинством биографов Н.В.Гоголя, использует сохранившиеся воспоминания лично знавших писателя и его собственные воспоминания для того, чтобы особенно выделить тему в о з д а я н и я, в о з м е з д и я, страшного суда, как тему, сформировавшую мировосприятие Н.В.Гоголя ещё в самом раннем детстве.

В качестве доказательства этого И.Золотусский приводит два аргумента; первый из них заключается в часто цитируемом в нашем литературоведении отрывке из письма Гоголя к матери:

«Я помню: я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Ничего особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все глядел я бесстрастными глазами; я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного рвения дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся. но один раз, – я живо, как теперь, помню этот случай, – я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали муки грешников, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли».

Н.В.Гоголь написал это письмо в 1833 году, то есть тогда, когда ему было уже 24 года, и когда восприятие своего детства не могло не быть для него исполненным трезвости в его оценке.

Если бы отечественные гоголеведы были внимательны к словам писателя, а не к своим предположениям, точнее, к своим «идеологическим нуждам», то они не смогли бы проигнорировать его прямое указание на то, что это зароненное в детстве семя дало свои результаты «впоследствии»; что касается разбуженной чувствительности, то здесь Н.В.Гоголь так же прямо говорит о своём отношении, точнее, своём восприятии всего, в том числе – церковной службы, в детстве как «нечувствительного», точнее, не чувствуемой им в его (всего) действительном содержании.

Гоголь-взрослый говорит о том, что Гоголь-ребёнок не переживал свою – прежде всего – церковную жизнь как наполненную действительными религиозными переживаниями, но это совершенно не означает, что он в детстве был нечувствительным, о чём сохранилось много свидетельств; интересно то, что свидетельства о чувствительности Гоголя-ребёнка приводят эти же самые гоголеведы, только по другим поводам, для «доказательства» каких-то других его особенностей.

Так И.Золотусский пишет:

«Идея возмездия поразила его и в рассказе маменьки ...»

Ещё одна традиция отечественной биографистики – употреблять в своём жизнеописании кого-то те именования, тот личный язык, который использовали в общении друг с другом герои жизнеописания; Золотусский в своём описании употребляет обращение Н.В.Гоголя к матери – «маменька», создавая тем самым у читателя иллюзию того, что читатель сам непосредственно воспринимает это общение, тогда как читатель всего лишь знакомится с тем, как некто описывает общение третьих лиц.

Этот подлог даже не несёт в себе никакого художественного смысла, позволяющего читателю быть «ближе» к Гоголю, потому что в книге И.Золотусского приводится много выдержек из писем Гоголя к матери с этим обращением; это именно попытка незаконно, незаметно для читателя протащить свое представление о формировании характера и мировоззрения Н.В.Гоголя.

Биограф продолжает: «...о Страшном Суде. Страшны были муки грешников, страшна неизбежность и неотвратимость суда – и радостно светел покой, который ожидал тех, кто сохранит в душе своей чистоту. Никто не мог уйти от возмездия, ни одна душа не могла скрыться от суда – от наказания и благодарности, ибо все дела и помышления видел тот, кто сойдет вершить суд, и даже то проницал он в человеке, что сам человек не знал о себе».

Это традиционное для православия описание никак не характеризует Н.В.Гоголя л и ч н о, более того, оно даже скрывает от читателя действительный характер восприятия Гоголем-ребёнком основных церковных догматов и представлений, а это восприятие было особенным: как и большинство обычных детей, живших почти 200 лет назад, Гоголь воспитывался, формировался в фольклорных (в широком смысле этого слова) матрицах русской культуры, то есть в матрицах живого, разговорного русского языка, языка сказок, песен, поговорок, прибауток и т. д., а не в формах письменного языка – языка православия или учёности (образования), о чём он сам неоднократно упоминал впоследствии и что достаточно очевидно.

Очевидно, но только не для литературоведов, которые упорно наделяют Н.В.Гоголя особенным типом восприятия: детской бесчувственностью и ранней взрослостью; например, Золотусский пишет: «Мальчик Гоголь уже в те годы (5-6 лет) чувствовал как взрослый», приводя в качестве доказательства или иллюстрации такого восприятия Гоголя случай, в котором тот утопил кошку, которая испугала его.

3. Случай с кошкой.

Н.В.Гоголь вспоминает этот случай так:

«Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставались со мною одна старуха няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, – мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрым светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. «Киса, киса», – пробормотал я и, желая, ободрить себя, соскочил и, схвативши кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время, чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула, и последние круги на воде разбежались – водворились полный покой и тишина, – мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек».

И это «бесчувственный ребёнок»?

То есть для И.Золотусского – испугаться приближающейся в сумерках и в тревожной тишине кошки, после чего утопить ее – это чувствовать и действовать ребёнку как взрослому!

Более того, Золотусский описывает этот случай так:

«...однажды родители уехали и оставили его дома.

[у Гоголя – ушли]

Он был совсем один – слуги улеглись спать,

[Гоголь упоминает старуху, которая куда-то отлучилась]

сестры тоже разошлись по своим комнатам,

[если Гоголю было пять, значит, его младшему брату Ивану было три, – что это за сестры, которым должно было быть меньше двух лет и которые сами разошлись по своим комнатам?]

а гостей и родственников в ту пору в Васильевке не было

[может, и были и, может, вместе с ними родители и ушли, например, гулять, но не суть]

Он сидел на диване в гостиной и уныло смотрел в окно

[не себя ли описывает Золотусский, вспоминая своё унылое детство, у Гоголя никакого уныния нет; именно так и пишется эта биография – в собственном воображении биографа, который воспроизводит, поскольку взглянул на жизнь персонажа мимоходом, – осознанно или нет, – свой собственный личный опыт, а не опыт писателя]

И тогда ему стало ещё страшнее. «Мне казалось, что я утопил человека, – вспоминал Гоголь. Ему стало жалко кошку, жаль себя, он заплакал, плач перешел в рыдания, вернувшиеся родители нашли его на полу истерзанного и всего в слезах. Узнавши, в чем дело, Василий Афанасьевич больно выпорол сына, и боль наказания освободила его – истерика прекратилась».

Во-первых, Н.В.Гоголь не говорит о том, что после того, как он утопил кошку, ему стало ещё страшнее, наоборот, он вспоминает, что до этого ему было жутко, а после стало жаль кошки, и он страшно плакал; во-вторых, биограф не упоминает важного обстоятельства, а именно: кошка легко далась в руки мальчику, когда тот решился себя ободрить и схватил ее; в-третьих, Золотусский пишет, что тому стало жаль себя – переживание, которое совершенно не характерно для Н.В.Гоголя, ни в детстве, ни в зрелости.

Но даже это не так важно, неумение точно воспроизвести содержание текста ещё как-то можно понять и даже оправдать, но неумение уловить при этом главного содержания текста для биографа – смертельно, смертельно для настоящего биографа, конечно, а не для того, кто выполняет «заказ» на такую-то биографию такого-то.

Важно то, что И.Золотусский не услышал в этой истории с кошкой главного, то есть характеризующего Н.В.Гоголя как личность, а именно: тот мстил кошке за то, что она испугала его, но мстил, прямо вступая в бой с тем, что его испугало; Гоголь не только победил свой страх, но победил и вызвавшую этот страх причину, причём победил окончательно, принципиально, до конца!

Гоголь-мальчик убил причину своего страха.

Такая матрица переживания и действия была характерна для Н.В.Гоголя на протяжении всей его жизни; как именно сформировалась эта матрица, знать невозможно, да, собственно, и не нужно, так как индивидуальное формирование таких матриц слишком уникально, чтобы можно было создать рецепт их применения для воспитания смелых и мужественных людей.

Нельзя узнать, как сформировалась эта матрица, но вполне можно и даже нужно, если мы хотим видеть настоящего Н.В.Гоголя, воспринять её, поскольку без этой матрицы невозможно не только увидеть целостность, цельность его жизни, но и читать его произведения в действительной полноте их содержания.

Случай с кошкой в качестве содержания стал основанием следующего эпизода повести «Майская ночь, или утопленница»:

«Настала ночь: ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку, – кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку, – кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу – лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена; на третий день вышла с перевязанною рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку».

Кошка – стук железных когтей как стук времени, уходящего в вечность – испуг – решительная борьба с кошкой – победа и над страхом, и над его причиной и, характерно, – отсутствие раскаяния в том, что сделал, так как этой действие обосновано самой культурной ситуацией ответа на чью-то попытку нанести тебе ущерб или даже попытку лишить тебя жизни!

Конечно, ребёнком Гоголь не мог воспринимать стук маятника часов как стук времени, уходящего в вечность, – это как раз переживание взрослого человека, но вызванный этим отмеряющим время стуком маятника (как воспринимаемой причиной страха, а не его действительной причиной, узнать которую практически невозможно, да и не нужно) страх Н.В.Гоголь воспринял и переживал совершенно отчётливо.

Это не переживание взрослого, это именно переживание ребёнка.

Но не только переживание, но и действие, а именно: утопление кошки – также является действием ребёнка того времени, воспринимавшего кошку как причину своего страха, причём ребёнка, воспринимающего происходящее «культурно», в живых формах народного языка, в котором боятся страшного не потому, что оно само по себе страшно, как кажется не только нашим горе-специалистам, но и многим другим, например, Шевырёву, который считал, что страшное не удаётся Гоголю, так как страшное не страшно, если оно слишком конкретно, с чем охотно соглашался и Белинский, критикуя «слабую» фантастичность Гоголя; так вот, страшное для ребёнка-Гоголя страшно потому, что оно несёт тебе вред, хочет навредить тебе, может быть, даже убить тебя, а это очень даже конкретно.

То есть страх – совершенно естественная, невольная и оправданная реакция человека, особенно – ребёнка, на то, что нечто злое, «нечистое», «колдовское» намеревается навредить ему. Отсюда и то, что Гоголю-мальчику показалось, что он убил человека, то есть ведьму, это совсем не раскаяние в том, что он сделал нечто плохое, наоборот, он сделал то, что надо делать в такой ситуации, в ситуации угрозы, как, кстати, делают герои русских сказок, легенд, народных историй, песен: он убил причину страха, то есть какого-то духа (человека), который решил навредить ему.

Ему не в чем корить себя, но это совершенно не означает, что ему не жалко убитой им кошки! И кошку жалко, и опыт убийства очень тяжел, даже если ты убиваешь по естественному праву самозащиты! отсюда горе и страшный плач мальчика.

Успокоился же Н.В.Гоголь тогда, когда он проплакался, признался во всем и был наказан.

Чем больше я всматриваюсь в этот случай с кошкой, тем яснее мне раскрывается решительность и мужество совсем ещё юного Гоголя, решительность и мужество, которые не оставляют его во всё продолжение его жизни и в его смерти.

Какая удивительная полнота события, когда в это событие ничего нельзя ни добавить, ни убавить, когда всё оно исполнено переживания и действия, когда оно завершено, совершено, то есть совершенно!

Теперь посмотрим, как воспринял это событие И.Золотусский:

«Этот случай глубоко запал Гоголю в память. Дело было не в наказании, не в физической боли наказания, а в той боли души, которую он, казалось, телом чувствовал. Раскаяние, мысль о страшном и непоправимом преступлении, какое он совершил, о собственной жестокости, унижавшей его, были больней.

Они и были возмездием за совершенное.

Идея возмездия поразила его и в рассказе ...» и т.д..

И.Золотусский видит не мальчика, поборовшего страх, проявившего мужество в борьбе с ним, победившего его и жалеющего, что при этом причинил вред кому-то, а «болеющего душой почти как телом», «раскаивающегося в страшном и непоправимом преступлении» г р е ш н и к а, то есть в 5-летнем мальчике – практически готового в з р о с л о г о х р и с т и а н и н а!

Характерно ещё упоминание Золотусского о том, что «собственная жестокость Гоголя унижала его»; здесь можно было бы спросить биографа: а Тарас Бульба унижен собственной жестокостью, жертвой которой стали младенцы, женщины, старики и монахи? или молодая панночка из «Майской ночи», отрубившая ведьме руку? или философ Хома Брут, забивший ведьму поленом? Разве они были унижены собственной жестокостью?

Нетрудно заметить, что Золотусский заранее знает, какого Гоголя он увидит в детстве: ему нужно разглядеть в детстве писателя те черты, которые Золотусский уже поместил в его образ до всякого рассмотрения, поэтому написанная им биография превращается в о б ъ я с н е н и е, о б о с н о в а н и е заранее заданного, в партийный, идеологический демарш.

Это мешает ему, точнее, совершенно не позволяет увидеть случай с кошкой так, как он действительно случился, впрочем, как и всё детство Н.В.Гоголя; именно поэтому Золотусский, вслед за большинством наших литературоведов, не видит Н.В.Гоголя решительным и мужественным человеком, способным идти в своем деле до конца, хотя за пару страниц до описания этого случая он воспроизводит ещё один подобный, то есть характерный случай:

«Маленький Гоголь все это знал и видел. И однажды, когда «благодетель» сам пожаловал к ним в дом и милостиво удостоил Василия Афанасьевича партии шахмат, Никоша подошел к играющим и сказал отцу: «Папа, не играйте с ним. Пусть идет». А когда Дмитрий Прокофьевич, удивившись его самостоятельности, упомянул о розге, добавил: «Плевать на вас и на вашу розгу».

Испуганный Василий Афанасьевич хотел наказать сына, но старик остановил его. «Он будет характерен», – заметил Трощинский».

И какой же характер увидел здесь Золотусский?

4. Характер Гоголя и его талант передразнивать.

«Характер его тоже был смесь – смесь материнского и отцовского. От отца он перенял меланхолию и веселость – веселость, «прикрывающую печаль», от матери – дар видеть через оболочку тела. «Душа моя видела через оболочку тела следовавшие одно за другим несчастия, постигавшие меня», – сказала как-то Мария Ивановна, и в этом признании вся мать Гоголя.

Она более чувствовала, чем рассуждала. Дар предчувствия, умения проницать события еще до того, как они свершатся, как для всех сделается ясным их значение, слух на будущее Гоголь взял и у матери. Мать Гоголя была фантазёрка.

Василий Афанасьевич был мягче и трезвей. К тому же его спасал юмор...» и так далее в том же странном, выспренным и напыщенном духе

с м е с и, как сам Золотусский описывает характер Гоголя, под которым (описанием) нетрудно разглядеть справедливую характеристику биографом стиля своего собственного описания как стиля смешения (позже будет понятно, что именно он смешивает) всего материала в кучу, из которой по мере надобности можно вытаскивать «подходящую» в данный момент вещь, то есть какую-то черту, особенность персонажа.

Имея целью выделить литературную деятельность Н.В.Гоголя в особый и даже обособленный мир, И.Золотусский, снова столь же «обоснованно», как и в случае со «страхом возмездия», внушает читателю о наличии такого мира уже в самом раннем детстве писателя:

«Свои чувства Гоголь рано начал доверять бумаге, мать называла его стихи каракулями, он писал их в подражание тем, которые слышал. Они, вместе с первыми рисунками Никоши, в которых он старался копировать природу, стали выражением его внутренней жизни, того неизвестного никому...»

Кроме Золотусского, конечно; вообще представление о «неизвестном и недоступном никому внутреннем мире художника» – довольно распространённое представление биографов, которые, скорее всего, изживают в нём своё желание иметь таковой; я думаю, что художник посчитал бы нелепостью обладать чем-то никому неизвестным и никому недоступным.

«...мира, который уже существовал в нем. Его художественная фантазия вылилась и в удививший всех талант передразнивания, который заметили в нем сызмальства,» – продолжает биограф.

Как художественная фантазия относится к таланту передразнивания? ведь передразнивание, как и подражание, можно делать только с образца, заметив что-либо в нем характерное, тогда как фантазия – это воображение неких качеств, которых нет в изображаемом образце.

«Кто бы из новых лиц ни появлялся в Васильевке, он был тут же воспроизведен и повторен в своих привычках, жестах, мимике. Гоголь уже тогда умел ловить человека, улавливать его по двум-трем чертам и из этих черт, отобранных его наблюдательным глазом, лепить образ».

«Наблюдательный глаз», который, конечно, никак не зависит от художественной фантазии (которая, скорее всего, очень нужна будет Золотусскому дальше), представлял бы собой точную характеристику Н.В.Гоголя, если бы не относился к 5 – 7-ми летнему мальчику! Его талант к передразниваю, проявившийся так рано, во-первых, не мог основываться на наблюдательности, поскольку для своего осуществления требовал бы с п е ц и а л ь н о отработанных методов, связывающих результаты наблюдения с выбором из них наиболее характерного для передразниваемого образца, что для такого возраста совершенно невозможно, а, если бы даже и было возможно, то проявилось бы именно как способность Гоголя-мальчика н а м е р е н н о выбирать характерное; следовательно, наблюдательность тут совершенно ни при чём.

И.Золотусскому стоило задаться следующими вопросами: как наблюдательный глаз связан с передразниванием? что это за особенность? что именно проявляется в этой связи, которая сама собой не разумеется, поскольку можно быть вполне наблюдательным, но в то же время не уметь уловить, выделить характерное из зафиксированного наблюдением и передразнить человека, показать его так, чтобы все его узнали?

Более того, можно уметь талантливо передразнивать, не будучи наблюдательным!

Как раз то, что составляет одну из существенных личных особенностей Н.В.Гоголя – умение уловить, «угадать человека», как определил эту способность А.С.Пушкин, И.Золотусский не объясняет, не выводит, не обосновывает, тогда как именно это вполне может быть сделано. Только не за счёт причинных связей, совокупности конкретных жизненных обстоятельств, а посредством рассмотрения того культурного жизненного континуума, в котором формировался Н.В.Гоголь и который, что принципиально для гоголеведения, будет проявляться позже в его произведениях.

В русской культуре формирующей матрицей является матрица единства всего живого, единства «всего что ни есть», поэтому угадывание всего, что ни есть, улавливание этого всего – и человека, и природы, и животных, и неба, и образов преданий, многообразия русского языка, и всего, что ни есть ещё – это и есть действие в человеке русской культуры, действие старого русского света.

Русский чувствует себя живым тогда, когда ему удаётся почувствовать, прочувствовать себя другим, что бы это ни было: другой человек, дерево, песня, степь, река, птица; это живое сочувствие русского всему, что ни есть.

То, что И.Золотусский, как и многие другие, воспринимает Н.В.Гоголя как человека, имеющего способность угадывать другого как талант передразнивания, скрывает действительный его талант – способность живо сочувствовать, способность быть другим и, посредством этого бытия другим, угадывать и узнавать самого себя, быть самим собой.

Вот чем наполнен Н.В.Гоголь как истинно русский – жизнью всего, что ни есть вокруг него!

Он наполнен угадыванием, улавливанием всего как живого.

Именно поэтому и рассказанные, и показанные им образы – достоверные, свои, живые, несомненные.

Это так очевидно!

Это так непонятно тем, кто стремится воспринимать и переживать всё, что ни есть, по-своему, в соответствии с с о б о й, исходя из себя; таким людям, например, В.Г.Белинскому или И.Золотусскому, не почувствовать русского во всей его живой полноте, потому что тот живёт «всем, что ни есть»; для того, чтобы Н.В.Гоголь открылся, нужно открыться самому, нужно перестать быть собой, отдельным собой.

(Продолжение следует)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы