Анатомия (мир руки)

Вячеслав Шевченко (04/12/2013)

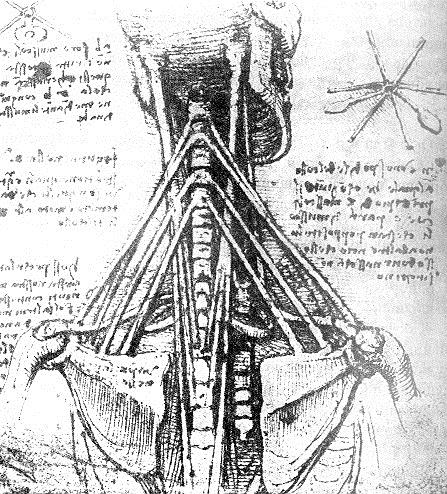

Итак, художника, отыскивающего тайну зримости, мы застаем со скальпелем в руке. Кому же, как не Леонардо, знать, сколь тяжек труд познания человека: разобранный на части, он выглядит ужасно!

«И если даже ты имел бы любовь к предмету, тебя, быть может, отшатнуло бы отвращение, и даже если бы не отшатнуло оно, то, может быть, тебе помешал бы страх находиться в ночную пору в обществе таких разрезанных на части, ободранных, страшных своим видом мертвецов; и даже если бы это не помешало тебе, быть может, будет тебе недоставать точности рисунка, необходимой в подобных изображениях. И если бы ты овладел рисунком, у тебя не было бы еще знания перспективы; и даже если бы рисунок сопровождался знанием последней, то требовался бы еще строй геометрического доказательства и метод расчета сил и крепости мышц. И, может быть, терпения не хватит у тебя, и ты не будешь прилежен. Обладал ли я всем этим, или нет, об этом дадут ответ 120 мною составленных книг; причем не мешали мне ни корысть, ни нерадение, а только время. Прощай».

Анатомия – это, пожалуй, единственная научная область, где Леонардо прямо притязал на благодарность потомков. Приняв сей тяжкий вызов, требующий соединения в самоотверженном труде всех средств искусства и науки, и доблестно с ним справившись, он вправе попрощаться с миром словами редкостного достоинства. Он сделал свое дело.

Заслуги Леонардо действительно признаны медициной. Анатомы еще долго после него подвергались гоненьям, да и сами врачи, как признавал Везалий, чванливо пренебрегали хирургией. Однако же сам художник, разнимая человеческое тело, менее всего думал о его врачевании. Анатомия для Леонардо акция самопознания. Этим он радикально отличается от Везалия – «Лютера анатомии», который в описании человеческого естества, хотя и видел «главную часть натуральной философии», все же никак не рассчитывал на благодарность от философии моральной.

Этим же Леонардо отличается от Альберти, проповедовавшего искусство расчленения. «Части истории – тела; части тел – их члены, части членов – поверхности. Итак, поверхности – первое дело в живописи». И хотя на этих поверхностях, как признавал Альберти, наше зрение кончается, все же он художнику рекомендует анатомию как средство обеспечить соразмерность зримых поверхностей.

«Для такой соразмерности следует сначала связать каждую кость в живом существе, затем приложить его мышцы и, наконец, целиком облечь его плотью». Так нас учит сама практика:

«...прежде, чем одеть человека, мы рисуем его голым, а затем уже облекаем в одежды».[1] Поскольку «движения души познаются из движения тела, то необходимо, чтобы все движения тела были точно известны живописцам». Только при этом условии, заключает Альберти, художник сможет «изобразить такие лица, в которых рот, подбородок, глаза, щеки, лоб, брови, одним словом, все соответствовало бы единому выражению смеха или плача».

Утверждая, что «художнику нет дела до невидимого», Альберти вполне сознательно, рассчитывая на одобрение всех новаторов, отвергает умозрительность сакральной живописи. На деле же, невидимое из художественных построений не исключается, а переносится в другую область – в подкладку зримого. Невидимый скелет угадывается в пластике тел, невидимый Евклид – в их композиции. Случайно ли, что академическое образование поныне от художника требует основательного знакомства лишь с двумя собственно научными дисциплинами: анатомией и перспективой? Не потому ли, что эти науки, столь розные внешне, внутренне родственны? Впрочем, в их связи нет ничего таинственного: центральная перспектива, по сути, представляет собой анатомию евклидова пространства. Обе они, нацелясь на вскрытие природы своих предметов, проникают в их тайную глубину. Перспектива – это геометрический скелет природы, уподобляющий ее архитектурному строению на путях к картезианской шарнирно-суставной механике.

Леонардо, в отличие от Альберти, анатомию человека утверждает как дисциплину умозрительную, а не подручную. Мало ему изобразить смех и плач, «подражая природе» – он намерен их природу постичь. Леонардо не первым в человеческое тело вторгся со скальпелем. Но он первым в этом орудии увидел ключ к тайне человека. «Я открываю людям происхождение первой (а может быть второй) причины их бытия».

В предполагаемых 120 книгах «Анатомии» планируется грандиозное дело: исчерпывающее познание человека[2]. «Этот труд должен начаться с зачатия человека», описания всех стадий и форм его созревания и роста, изучения «существенных черт строения, цвета и физиономии. Затем опиши, как он сложен из жил, нервов, мускулов и костей. Это ты сделаешь в последней книге. Представь затем в 4 картинах 4 всеобщие человеческие состояния, а именно – радость с разнообразными движениями смеющихся, и причину смеха представь; плач в разных видах с его причиной; распрю с разными движениями: убийство, бегство, страх, жестокость, дерзость, резню и все, что относится к подобным состояниям. Затем представь усилия с тягой, толканием, несением, упором, подпиранием и т. п. Далее опиши позы и движения; затем идет перспектива применительно к функциям глаза; и применительно к слуху скажешь о музыке; и опишешь другие чувства. Затем опиши природу пяти чувств».

В предполагаемых 120 книгах «Анатомии» планируется грандиозное дело: исчерпывающее познание человека[2]. «Этот труд должен начаться с зачатия человека», описания всех стадий и форм его созревания и роста, изучения «существенных черт строения, цвета и физиономии. Затем опиши, как он сложен из жил, нервов, мускулов и костей. Это ты сделаешь в последней книге. Представь затем в 4 картинах 4 всеобщие человеческие состояния, а именно – радость с разнообразными движениями смеющихся, и причину смеха представь; плач в разных видах с его причиной; распрю с разными движениями: убийство, бегство, страх, жестокость, дерзость, резню и все, что относится к подобным состояниям. Затем представь усилия с тягой, толканием, несением, упором, подпиранием и т. п. Далее опиши позы и движения; затем идет перспектива применительно к функциям глаза; и применительно к слуху скажешь о музыке; и опишешь другие чувства. Затем опиши природу пяти чувств».

Себе он дает задания, непосильные совокупным трудам многих поколений и сообществ ученых. Итак, если угодно будет нашему создателю, я смогу показать природу людей и их привычки подобно тому, как я описываю их фигуру. Чем вдохновляется этот величавый замысел? Каким видится его завершение? Ведь в контексте этого плана все его живописные шедевры лишь предваряют искомую картину «четырех всеобщих человеческих состояний»: последнюю истину человека он сумеет изобразить не раньше, чем узнает из анатомии, «что такое чихание, что такое зевота, падучая болезнь, спазм, паралич, озноб, потение, усталость, голод, сон, жажда, похоть».[3]

Леонардо сознает грандиозность своего проекта. Вторжение аналитического скальпеля в человеческое тело, прослеживание путей природы в бесконечном сплетении его механических орудий ему представляется великим благодеянием. Недаром свое начинание он сравнивает не с географическими открытиями Колумба, а с космографическим творением Птоломея.

«И так здесь, в 15 целых рисунках будет тебе показана космография малого мира, в том же порядке, какой до меня принят был Птолемеем в его космографии».

Его охватывают чувства, подобные воодушевлению первых мореходов или космонавтов.

Открытия, казалось бы, еще впереди, а меж тем главный шаг уже сделан: анатомирование человека осмыслено как познание оного. Искать ключ к тайне человека в устроении его тела – это уже ее знать. Остается лишь уточнять ее упоительные подробности – код божественного послания человеку уже открыт.

Чему же может нас научить искусство художника, который истину человека видит в строении его тела? Только проницательности Декарта, прозревающего механическое закулисье вещей. Кибернетиков, взявшихся изучать разум человека по его телу, кто-то из нынешних физиологов уподобляет механику, разыскивающему скорость автомобиля под его капотом – среди карбюраторов или аккумуляторов. В 17 веке Лейбниц проводил такой же мысленный эксперимент, проясняя отношения души с телом. Вообразите-ка человека, пишет он, в виде большой мельницы, среди движущихся жерновов и колес которой можно свободно перемещаться, – можно ли в каком-либо из ее закоулков обнаружить хотя бы тень духа? Конечно, нет, отвечает он, движения души неотличимы от движений тела. В том же веке действия «машины тела» Декарт описал в «Страстях души». Но Леонардо всех опередил.

Он вполне сознает, что с механическими орудиями вторгается в святая святых культуры: он знает, что в описании человеческого тела имеет дело с «определением души». Зарисовав ребенка в материнской утробе, он саркастически замечает: «Остальную часть определения души предоставляю уму братьев, отцов народных, которые наитием ведают все тайны».

Всякая анатомия символична – даже та, что не претендует на иносказания. Например, «Фабрика человеческого тела» Везалия. Достаточно взглянуть на ее обложку, выполненную безвестным художником, чтобы понять, что в культуре она открывает новую эпоху – вдохновленную новым образом человека. Включенная в контекст художественных исканий, анатомия классика искусства смысл обретает совершенно иной, чем работа ученого хирурга. Все в ней символично. Именно Леонардо сделал скальпель символом расчленяющей, секущей, проницательной картезианской мысли.

Не случайно как раз в своей анатомии он наталкивается на принципиальные пределы своей науки о живописи. Начиная с похвалы глазу[4], завершает ее невольным признанием превосходства технического рисунка над художественным. Леонардо попадает в мир начертательной геометрии, столетиями спустя выстроенной Монжем. Судить «о закрывании глаз, о поднимании век, об опускании век, об открывании глаз, о поднимании ноздрей, об открывании губ со сжатыми зубами, о втягивании губ, о смехе, об изумлении» призывается Геометрия.

Главное, что здесь совершается, состоит во включении человека в картину природы. Но если дочеловеческая реальность получает значение образца, то человек, разумеется, в ней выглядит скверно. С позиций технической рациональности, какую открывали Леонардо анатомия или механика, кипение человеческих страстей предстает грандиозным фарсом. Леонардо всматривается в кристалл, дерево, сердце, птичье крыло и видит в них совершенство, исполненное высокой целесообразности. А всматриваясь в суетный быт, придворную маяту, военные акции, в созданные человеком машины или картины, находит в них выражение какого-то рокового недомыслия. Все, что сделано человеком, сделано плохо. И чем величавее построения «отцов, братьев народных», тем больше в них уродства.

Человек портит ученым всю картину мира. Размышляя о нем, Леонардо напоминает Гамлета с черепом Йорика в руках, вопрошающего о месте духа в круговороте праха. Что есть человек? – спрашивает Гамлет. Человек схоластов – «венец всего живущего»? Человек гуманистов – «краса вселенной»? Нет, глядя на то, что когда-то было Йориком, принц в этом предмете видит проблему грядущих механиков. Ибо совершить вояж по кишкам нищего король может только при том условии, что его смертная плоть – это и есть король, а не временное его достояние. Для схоластического или гуманистического сознания в этом сарказме просто нет смысла: дух короля, а только он имеет значение, включен в иной мироворот. Нет для него драмы в черепе бедного Йорика. Драма появляется, когда человек объявляется плотской вещью, потому что сравнение с другими вещами сразу обнаруживает его ничтожество, по поводу чего и высказывается соболезнование, ирония или сарказм[5].

«Нашел я в составе человеческого тела, что из всех составов животных оно имеет наиболее тупые и грубые ощущения и состоит из органов менее проницательных и участков менее восприимчивых к способности ощущения…». К примеру, «глаза у львиной породы имеют вместилищем большую часть головы их, и зрительные нервы непосредственно соединены с мозгом; у человека – наоборот: полости глаза составляют малую часть головы, и зрительные нервы тонки, длинны и слабы».

Физические параметры человека Леонардо весьма огорчают: со всей возможной серьезностью он переживает даже то, что своими габаритами тот уступает крупным животным. Уже не житейский, а научный опыт ему показывает, что человек, объявивший себя царем животных, худшее из них. На деле он уступает телам даже неодушевленным.

«Я хотел бы найти слова, чтобы показать ошибку тех, которые восхищаются человеком более, чем солнцем, от которого исходит все живое, … а люди смертны и обречены тлению могилы». «Будь даже человек величиной с мир наш, все же оказался бы он подобен самой малой звезде, которая кажется точкой в мироздании, и видя к тому же людей этих и смертными, и тленными, и бренными в гробах их».

Здесь Леонардо сокрушенно умолкает, не находя более слов для горького сарказма.

Как у Босха: все ясно в деталях, но чудовищно в целом. Чудовищно, ибо Леонардо нечего сказать о человеке. Он знает всю его механику, все его мышцы и сухожилия, соки, суставы и нервы, он вымерил все его пропорции, познал все типы носов, но ни одному конкретному человеку не доверяет. Он не знает, зачем, совершая насилие над атомами, человек живет. В человеке он видит природу, мучимую культурой.

Кажется, что постижение человека через пропорции его тела – метод, прямо противоположный анатомии. Во-первых, он рассматривается не изнутри, а снаружи, как умная внешность – эйдос. Во-вторых, как вещь гармонически размеренная, пропорциональная – совершенная. В-третьих, измеряется его собственной мерой. Однако поскольку и здесь человек становится объектом геометрии, то на самом деле учение о пропорциях анатомию дополняет, а не противоречит ей[6]. Вместе с анатомией антропометрия нацелена против средневековой концепции человека.

Только учитывая, что в Средние века живопись была инструментом умозрения, можно понять истоки той безудержной геометризации человеческого тела, что разразилась в искусстве Ренессанса. Эта числовая вакханалия, фантастическая авантюра, нацеленная на поиск «числа человека», обретение идеального человека в соразмерном числе – акция, на которую способна лишь европейская культура, да и то в критический момент своей истории, – представляется совершенно бессмысленной, если не учитывать предшествующей геометризации человека в иконописи. Ренессансное учение о пропорциях выросло из ощущения пустоты, пробела, рокового зияния в новом определении человека – отсутствия мощных идеализирующих абстракций. Ищется ключ к тайне человека – взамен утраченного определения его в Боге. Не Америка ищется, а новый путь в Индию. Учение о пропорциях стало рецидивом, «возвратом на новом уровне» к синтетическому понятию человека, попыткой сделать новый образ человека внятным не только зрению, но и умозрению – в условиях, когда искусство и наука уже невозвратно разошлись: геометрия стала учением о бесчеловечном мире, а искусство человека сделало единственным своим предметом.

Ренессансный художник стремится анатомический натурализм уравновесить математической идеализацией. Но математика уже не измеряет часть целым: человек уже не определяется пределом своих устремлений. Целым человека, а значит, мерой и масштабом, становится его природное тело: спорят лишь о том, какая именно часть его тела служит мерой – пядь или стопа. Если единица измерения выбрана правильно, то соразмерность всех членов тела даст гармоническую пропорцию, а того и достаточно, чтобы получить теоретически выверенный образ человека.

Нужно было совершенно уникальное стечение исторических обстоятельств, необычайное обращение смысловой перспективы, чтобы прекрасного человека искать в гармонических пропорциях тела, чтобы меру человеку полагать не в Боге или в ребенке, а в длине его локтя – в Декартовой протяженности. Не только теология, но и психология такому разумению человека нужны не больше, чем кристаллографии. И церковь не только против этих изысканий не протестует, а даже разделяет общий восторг интеллектуалов.

Поиски идеального человека в самой природе к успеху не привели. Ее идеал, как выяснилось, не реализовался ни в одном конкретном индивиде. Тогда из творений природы начинают отбирать экземпляры, наиболее удачные по суждению «знатоков». Из выборки этих образцов, каждый из которых превосходен лишь в своем роде, строится человек, прекрасный во всех отношениях. Таков метод, выработанный Альберти: он позволяет выстроить идеальный канон, созданный совокупными усилиями природы, экспертов и математиков. Но как с ним работать художнику? Непосредственное чувство говорит Дюреру, что разнообразие прекрасных тел не сводится ни к какому канону. Как ни пытается он минимизировать количество разновидностей красоты, оно разрастается, приводя художника в отчаяние.

Но механизм проектирования нового человека уже запущен. «Целым» человека становится его «среда»: всецело его определяя, она ему служит новой мерой. Среда же измеряется не пядью, а метром. Гармоническая пропорция обретается в производственной дисциплине, в «инженерной психологии», в модулорах и в зубчатых передачах машин.

Примечание. Эта статья не вошла в недавно изданную монографию В.В. Шевченко "Прошальная перспектива".

[1] Едва ли так действовали иконописцы – вернее было бы сослаться на инженеров, конструирующих машины.

[2] Познание человека через изучение его «составных частей» – вполне осознанная посылка: «Но следуй методе Птолемея в его «Космографии» в обратном порядке: сначала дай понятие об отдельных частях, и затем лучше уразумеешь целое в его сложении».

[3] Практически это программа Декарта, реализованная им в завершение своей философии в «Описании человеческого тела» и «Страстях души».

[4] «О писатель! Какими словами опишешь ты целостную фигуру с тем же совершенством, как это делает здесь рисунок?». «Какими словами опишешь ты это сердце, не заполнив целой книги?». «…Напоминаю тебе: не запутывайся в словах, коль скоро ты говоришь не со слепыми».

[5] Леонардо близка и понятна идея о тождестве микро- и макрокосма, человека и мира. Однако он использует ее крайне своеобразно. Если древним она служила возвышению человека, мистического приобщения его к целокупности Неба, то Леонардо отождествляет человека лишь с частью мира, с Землею – образованием чисто телесным. «Человек назван древними малым миром, и нет спора, что название это уместно, ибо как человек составлен из земли, воздуха, воды и огня, так и тело Земли. Если в человеке есть кости, опоры и каркас для его мяса, - в мире есть скалы, опоры Земли; если в человеке есть кровяное озеро, там, где легкое растет и убывает при дыхании, - и у тела Земли есть свой Океан, который так же растет и убывает каждые 6 часов, при дыхании мира…» и т.д. Это фрагмент не анатомии, а начало «Трактата о воде». «Если бы тело Земли не имело сходства с человеком, невозможно было бы, чтобы вода моря, будучи гораздо ниже гор, чтобы она могла по природе своей подняться до вершины гор. Вот почему надобно думать, что та же причина, которая удерживает кровь в верхней части человеческой головы, та же самая причина держит воду на вершинах гор». (446).

Таким образом, в малом теле человека Леонардо имеет в сжатом и более доступном виде то же, что скрыто в необозримом теле Земли. Тем он и интересен мыслителю.

В анатомии же скрывается ключ к универсальности. «Тому, кто научился изображать человека, легко стать универсальным, ибо все земные животные имеют сходство в своих членах, а именно, они имеют мышцы, сухожилия и кости, и вариации существуют только в их длине или толщине, как будет показано в “Анатомии”». (775).

[6] В работе «О человеческой пропорции» 1528 года Дюрер проецирует человеческое тело и его части на три взаимно перпендикулярные плоскости и приводит огромный статистический материал по измерениям людей различной комплекции.

Последние публикации:

ЛЕОНАРДО. Второе начало (точка глаза) –

(30/10/2024)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (16) –

(26/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (15) –

(13/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (14) –

(28/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (13) –

(23/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (12) –

(15/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (11) –

(11/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (10) –

(02/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (9) –

(28/03/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (8) –

(27/03/2014)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы