ЛЕОНАРДО. Второе начало (точка глаза)

Вячеслав Шевченко (30/10/2024)

Итак, согласно первому началу науки живописи, мир видимо и невидимо полнится образами – он сам себя живописует. Так Леонардо ищет «природные основания живописи, что родилась от вещей».

Второе начало призвано дать понимание того, как эти образы превращаются в картины. Или хотя бы того, как они становятся зримыми.

Действительно, вслед за Альберти Леонардо утверждает:

«Первая картина состояла из одной-единственной линии, которая окружала тень человека, брошенную Солнцем на стену».

Тень – это уже картина, и надо лишь ее предметно закрепить – изъять из времени. Достаточно «обвести» изображение, созданное самой природой, – отображение природы саму в себя. Именно поэтому создание картины можно понимать механически – как актуализацию уже наличного образа, который достаточно открыть, а не пытаться изобрести. Нужно лишь в самой природе найти такое инобытие вещи, чтобы по его контурам можно было ее «обвести».

«Вторым началом науки живописи является тень тела, посредством которого оно изображается».

Что значит, однако, обведенная тень? Обведенная – значит, застигнутая врасплох, закрепленная, переведенная в другой материал, неподвижная тень вещи. Природа сама не обводит, не ловит теней. Предполагается, что некто совсем посторонний природе видит сходство между предметом и его теневым образом и, дорожа мимолетным предметом, хранит его неизменную тень.

«Первое начало» живописи-науки постулирует мир, где все вещи друг друга видят. Однако так ли уж замечателен мир, снабженный подобной структурой? Пытаясь его вообразить, Леонардо должен был видеть сияющую пену, лучистое многомерное кружево, многосвязное и многоцветное марево, похожее на видения, преследующие человека при отходе ко сну. Мир, где вещи, перетекая и прячась друг в друга, сами играют в свои извечные игры. Пусть некоторые их превращения забавны – но в целом подвечное зрение быстро вызывает зевоту, располагает ко сну. Всесвязный мир не лучше бессвязного хаоса.

Декарт в своей космогонии более последователен. Строго физический образ полноты бытия – это бескрайнее, всюду плотное и прозрачное тело геометров – неотличимая от материи протяженность. Узоры и кружева в нем – это уже от лукавого: полые каверны в полноте бытия. Однако мир геометра – это образ потенциального бытия, мира накануне творения. Начинается же творение с вторжения в него первородной энергии, имеющей облик изначального взрыва («толчка»), обращающего идеальное тело в хаос «телец». И требуются жестокие «законы природы», бесстрашная картезианская изобретательность по части механизмов, чтобы осколки мира геометров сызнова собрать в наш, знакомый, с трещинками и прогалинами.

Законы нужны даже поэтам. Нимало не сомневаясь в тотальном тайном согласии предметов, меж собой они их сочетают крайне разборчиво, наше внимание обращая лишь на дальнее, тонкое сродство. Там более необходимы они ученому. Физика стала точной наукой, когда в одном представлении соединила полярно противоположные вещи: тело, воплощающее полноту бытия, и пространство, воплощающее его пустоту. Адам физики – это одиночное слепое тело, брошенное в кромешную пустоту. Тело в пустоте, упорствующее в равномерном прямолинейном движении, неотличимом от покоя, – вот образ простейшего, но и парадоксальнейшего из мыслимых миров. Отделить часть от целого физика не умеет иначе, как сделав ее движение относительным. Принцип инерции потому ей служит надежным первым началом. Следуя началу геометров, прямой линии он придает материальность. Как иначе в этом всесвязном мире ей утвердить меру величия – «величины предметов» – линейку?

Так что принцип связности мира состоит не в том, чтобы все вещи сочетать всеобщим браком. Если все они друг друга «видят», так зачем же способность собственно зрения они согласно вверяют именно глазу? Способность видеть, слышать, осязать – воспринимать свое «другое» – природой собирается в человеке, чтобы достичь в нем своего предела. Нам говорят: в человеке, как в своем «фокусе», природа наслаждается собою; она, видите ли, от века страдает нарциссизмом. Но если верить хотя бы теории эволюции, то собирает себя природа, начиная с изобретения атома, клетки, водорослей, в человека. Когда-то человек всесветную зрячесть вещей вручал единому Богу. Отдать же ее материи – значит, остаться без глаза. Но это и делает «первое начало» Леонардо: самым парадоксальным образом оно изображает мир, из которого вынут человеческий глаз.

В основании всего учения о перспективе лежит один тезис или, если угодно, наглядный образ: каждая поверхность видимой вещи «несет свою пирамиду цветов и светов». «Пирамида» (или «конус») – это, как мы уже видели, стереометрическое тело, какое возникает, если все точки на поверхности предмета соединить с одной точкой, ей внеположной; предполагается, что находится она в видящем глазу. Тогда любое сечение пирамиды даст изображение этой поверхности. Мы видим вещь, поскольку именно таким сечением ее пирамиды нам служит сетчатый образ вещи. В замене сетчатки живописным полотном и состоит искусство живописи. А наука живопись потому, что художника при создании такой картины можно заменить ученым-геометром, ученым мастером или даже, как выяснилось впоследствии, фотообъективом.

Но, спрашивается, нужен ли вообще глаз, чтобы образовалась подобная «пирамида»? Иными словами, образуют ли вещи подобные пирамиды, только когда их видят – или же они существуют сами по себе? Казалось бы, сама форма, связывающая все точки видимой поверхности с одной внешней точкой, это форма отношения к глазу. Но возьмем камеру-обскуру с точечным, иголочным отверстием, и поместим ее в любую точку воздуха между предметами. Возникнет изображение окружающих предметов – так, словно эта точка – вещь минимальная и неодушевленная – их видит.[1]

Художественной перспективе Леонардо намерен придать физический смысл–конструкцию Альберти понять как физическую форму.

Как осуществляется зрение? Вот главный вопрос, решение которого он не может доверить никому другому. Леонардо хорошо помнил слова Анаксагора: «зрение есть виденье невидимого». Что такое для предмета, для мира – быть видимым? Что значит вообще – видеть? [2]

Глаз и видимый предмет разделены пространством. Тем не менее, между ними устанавливается некое соответствие. Со времен Евклида известно, что связь глаза с предметом можно изобразить зрительным конусом или пирамидой лучей с вершиной в глазу и основанием на поверхности предмета. Так можно объяснить распространение, преломление или отражение видимого света. А если зрительный образ истолковать как сечение зрительной пирамиды, то этого достаточно и для объяснения живописной перспективы.

Зрительная пирамида Альберти дает однозначное соответствие между точками образа и видимого предмета: точки эти соединены прямыми, сливающимися в глазу. Но каково – спрашивает Леонардо – направление этих линий? Где их источник и где сток? Какова материя зрительных линий? Где начало зрения: в видимом предмете – или в видящем глазе? Ведь источник каждой зрительной линии должен обладать некоторой силой для ее излучения в пространство.

Платон учит, что «внутренний свет» человека в зрении соединяется с энергией внешнего света, отраженного видимым телом[3]. Неясно, насколько эта схема может стать физической, но художнику она ближе. Во всяком случае, именно ее, ссылаясь на ионийскую мудрость, развивает Гете в своем учении о цвете.

«Глаз обязан своим существованием свету. Из безразличных вспомогательных органов животных свет вызывает к жизни орган, который должен стать ему подобным; так, глаз образуется на свету для света, дабы внутренний свет выступил навстречу внешнему».

«Это непосредственное родство света и глаза никто не будет отрицать; но мыслить их оба как одно уже труднее. Однако будет понятнее, если считать, что в глазу пребывает покоящийся свет, который возбуждается при малейшем поводе изнутри или снаружи».

«Догадка» Гете о «солнечном» происхождении глаза подтверждена наукой. Научно удостоверено и «подобие» глаза дневному светилу: по строению глаза можно судить об оптических свойствах Солнечной системы. А вот что касается «внутреннего света» зрения, то попытки его разыскать научными средствами не увенчались успехом: физическое «самосвечение» глаза ныне занимает разве что парапсихологов. Так что активность зрения может быть обнаружена лишь в какой-то совершенно новой, нефизической схеме зрения[4].

Однако Платонова схема, из-за ее сложности, никогда не прорабатывалась геометрически. А в двуполюсной пирамидальной схеме возможны лишь два взаимоисключающих решения: либо предмет простирается до глаза своей световой энергией – либо глаз своей собственной силой как-то достает до предмета.

Зрение издревле понималось как утонченное осязание: светоносный глаз как бы настигает и ощупывает предмет посредством тонких лучей, источаемых им самим. И решение это естественным казалось вплоть до 17 века[5]. Легче «бросить взгляд» или «взглянуть» на предмет, чем «подставить глаз» энергии предмета. Глаза «сияют» и «светятся», словно источают энергию. Древние мыслители в том удостоверялись по светящимся глазам ночных животных. Леонардо тоже отдал дань подобным аргументам – всему, что можно сказать о магической «силе» взгляда.

Но как световую активность глаза обосновать физически? Как практически глаз может себя излучать? Это сколько же энергии надо, чтобы зрением дотянуться до Солнца? Ведь для этого нужно, «чтобы эта зрительная сила простиралась на всем пути от глаза до Солнца, и все время расширялась, образуя в Солнце основание, а в глазу вершину пирамиды. Коль скоро это так, даже если бы глаз состоял из миллиона миров, он весь должен был бы исчерпаться в указанной способности».

А если глаз смотрит на звезды? Как представить конус с вершиной в глазу и основанием на звездах – крайних пределах Вселенной? Леонардо лучше, чем кто-либо другой, мог вообразить подобный конус и ужаснуться его несоразмерности человеку… Проще его напоить энергией звезд. Но тогда эти вселенские конусы бесконечно умножаются по количеству. Вершины пирамид с основанием на Солнце и звездах должны быть повсюду – даже там, где их никто не видит.

Опираясь на предмет как на свой источник, зрительная пирамида становится силовой.

«Доказательство того, что предметы доходят до глаза. Глядя на Солнце или другой светящийся предмет, а потом закрывая глаза, ты долго будешь видеть его таким же на протяжении долгого промежутка времени. Это знак, что образы проникают внутрь». Это образы не только формы, но и силы вещей. «Каждое тело в отдельности и все вместе взятые … заполняют воздух не только подобием своей формы, но и своей силы».

Как истинный физик, Леонардо оговаривается, что «предметы посредством звука и запаха посылают свои потенции к уху или носу» без ущерба для себя, «не уменьшаясь оттого в своем объеме». Человек становится даровым «стоком» мировых потенций.

Итак, поставив вопрос об истоках зрения, Леонардо исходит из нужд физики и потому его решает в пользу предмета. Но решение это безмерно усложняет геометрию света. Предмет себя излучает не только тогда, когда на него направлена зрительная активность. Если спонтанно активны сами предметы, то их образы должны находиться в любой точке физического пространства, какую только может занять видящий глаз. Вещи видят друг друга даже тогда, когда их никто не видит.

Вы видите летящую над озером чайку, ее видит также ваш собеседник. Значит, пирамида лучей, рассылаемых чайкой, своей вершиной имеет любую точку пространства, какую может занять видящий глаз. Мир видит чайку каждой своей точкой. Чайка становится не столько основанием зрительной пирамиды, сколько центром сферы своих бесконечных подобий.

Вы видите отражение чайки на поверхности озера в одном месте, а ваш собеседник – в несколько ином. Если это отражение просуммировать по всем возможным точкам зрения, то чайка своим отражением заполнит все озеро, будучи везде и нигде. Спрашивается, где она будет на самом деле? Как выглядит мир, когда ни него никто не смотрит?

Любая точка мира видит все остальные, и это можно доказать, заняв ее глазом или объективом фотоаппарата. Ни глаз, ни фотокамера не создают картины мира, они только ее фиксируют – проявляют объективное погружение мира в каждую свою точку. Если точка видит мир – значит, физически всегда наличными линями она соединена со всеми прочими точками мира. Чтобы это отобразить в наглядной, то есть механической, модели, нужно ее связать прямыми со всеми остальными точками мира. Как представить столь чудовищную сеть нитей? Ведь точно такая же, с малыми изменениями, сеть должна сходиться и в соседней точке.

Такую ситуацию вообразить невозможно, а значит, по Леонардо, невозможно и постичь. Утратив зрительную силу, перестав быть источником видимого мира, глаз остался его стоком – столь же непостижимым.

И, значит, под вопросом оказывается не только материя зрительной пирамиды, но и сама ее форма. Что означает физически ее «вершина»?

Удивительно, что в поисках первоначала науки живописи, вдохновленных историческим прецедентом – счастливым открытием «точки» в античности, он обходит вниманием «самую чудесную точку мира» – глаз. Тем более это странно оттого, что все его заметки изобилуют одами глазу – «князю и повелителю чувств, универсальному судье всех тел, государю математических наук, родоначальнику астрономии», космографии, архитектуры и прочая, и прочая. В культуре нет ничего, что своим рождением не обязано глазу. Леонардо ему адресует все то, что адресовали и будут адресовать разуму. Мир Леонардо, как много раз было сказано, это мир глаза: границы постижения вещей в нем совпадают с границами зрения.

В самом деле, в глазу он локализует способности, какие Кузанец, самый чтимый им философ Возрождения, мыслит сосредоточенным в разуме: «ум в своей простоте созерцает все так, как он мог бы в точке созерцать всю величину и в центре круг». Глаз, по Леонардо, и есть то место мира, где все вещи «сливаются и соединяются во взаимном проникновении и пересечении, при котором образы Луны на востоке и образы Солнца на западе соединяются и сливаются в такой естественной точке со всем нашим небосводом». На этом и покоится его «перспектива» – наука о путях стяжения безбрежного мира в зримое единство.

Геометрическая, физическая, метафизическая точки – это мысленные конструкты, тогда как глаз – точка совершенно естественная; тем она и чудесна.

«О чудесная необходимость! Кто бы мог подумать, что столь тесное пространство способно поместить в себе образы всей Вселенной? О, великое явление, чей ум в состоянии проникнуть в твою сущность?

…Здесь фигуры, здесь цвета, здесь все образы Вселенной сведены в точку. Какая точка столь чудесна!

Это чудеса, которые …В таком ничтожном пространстве может вновь родиться и вновь составиться в своем протяжении».

Леонардо не может завершить свою мысль. Так бывает, только когда он лицом к лицу встречается с последней тайной своей божественной собеседницы – природы.

Да и как ее завершить? Где-то там и залегают наглядные основания самого фантастического учения Нового времени о реальности – монадологии Лейбница. Теоретические модели Леонардо можно считать сколь угодно художническими, а его философию – натуралистичной, но те же образные посылки мы находим на другом крае научной революции – у великого логика и математика. Спустя 200 с лишним лет после Леонардо Лейбниц пишет.

«Подобно тому, как в центре встречаются все радиусы, так сходятся в уме все впечатления от чувственных предметов и, таким образом, ум есть малый, заключенный в точке мир, состоящий из идей так, так центр из углов, ибо угол есть часть центра, хотя центр и неделим. Посредством этого может быть объяснена геометрически вся природа ума». Монады «можно было бы назвать субстанциональными точками: в них есть нечто жизненное, род перцепции, и математические точки суть их точки зрения, позволяющие выражать вселенную. Когда же телесные субстанции сжаты, все их органы образуют для нас лишь физическую точку».

Таковы подлинные атомы Природы – живые центры ее деятельности.

Говорят, будто идею бесконечных миров «подарил эстетике» Лейбниц[6]. Скорее напротив – она считана Лейбницем с центральной перспективы, открытой художниками[7]. Другое дело, что философски выверенные построения Лейбница позволяют лучше понять смысл их открытия и, в частности, оценить ситуацию Леонардо. Только приняв к сведению настроения, которые Лейбниц сумел сделать ясными, можно понять, например, воодушевление, с каким Леонардо приступает к экспериментальному изучению глаза. Ибо он намерен природу ума постичь не «диалектически», как Кузанец, не «геометрически», как Лейбниц, но анатомически – как верный «ученик опыта».

Леонардо не мог не чувствовать, что вопрос о естественной точке глаза выводит его за пределы геометрической оптики, что феномен зрения несовместим с основоположениями самой достоверной из наук. Как на деле осуществляется зрение? Как выходит, что человек, столь малая часть мира, может быть – в каком-то существенном и совершенно реальном, физическом смысле – эквивалентным целому мира? Как понять всегдашнюю сопричастность человека звездам?

На эти вопросы он намерен ответить экспериментально – анатомированием глаза. И это радикально его отличает от предшествующих художников-перспективистов – свои построения те никогда не увязывали с устройством глаза, ограничиваясь пониманием зрительной способности как локализованной в точке. Это его отличает и от экспериментирующих философов вроде Кузанца. Глаз – это модель ума. Но это также вещь, которую можно анатомировать. Разум, бывший для Кузанца предметом изощренной «глассперлепшпиль», у Леонардо становится объектом скальпеля.

«Смотри же, читатель, чему мы должны верить у древних, которые хотели определить, что такое душа и жизнь, вещи недоказуемые, тогда как то, что в любое время может быть познано и доказано опытом, было в течение стольких столетий незнаемо и ложно истолковываемо! Глаз, который столь ясно раскрывает в опыте свою функцию, до моего времени бесчисленными авторами определен одним».

Увы, анатомирование глаза приводит Леонардо к совершенно ложному пониманию его устройства. В полном соответствии с вековыми традициями «сферики» зрительный центр он находит в геометрическом (и метафизическом!) центре глаза. Его модель глаза – это вложенные друг в друга концентрические сферы роговицы и хрусталика. Подобным же образом он рассекает и ум: «общее чувство» размещает точно в геометрическом центре шара, именуемого черепом.

А ведь в его мире нет, казалось бы, предмета, более, чем глаз, подходящего на роль первоначала науки живописи.[8] Возведя его в некое безначальное таинство, Леонардо мог бы себя не утруждать его рассечением. Вспомним, что в геометрии точку он считал не подлежащей исследованию – ибо нет в этой науке предмета более безначального, чем она. Но точка в геометрии – это образ помеченности мира умом, а никак не образ его стяжения, каковой занимает Леонардо. Его «точка» тоже центр, предел стяжения. Это «точка зрения», и она же – точка естественная.

Леонардо занимает «реальный» глаз. Чтобы разобраться в его работе, он сочиняет целую историю в духе своих «Басен».

«Предметы, противостоящие глазам, действуют лучами своих образов наподобие многих стрелков, которые хотят выстрелить из духового ружья в определенное отверстие: из этих стрелков будет более способен попасть стрелой в дно этого отверстия тот, кто окажется на прямой линии, проходящей между отверстием и ружьем. Так и предметы, противостоящие глазу, будут иметь тем больший доступ к чувству, чем более они окажутся на линии, идущей к полому нерву.

Та вода, которая находится в зрачке, вокруг черного центра глаза, действует так же, как собаки-ищейки на охоте. Они находят зверя, а борзые хватают его. Точно также и эта вода, - она есть влага, имеющая общее с воспринимающей способностью, - эта вода видит много предметов, но не хватает их; однако тотчас же сюда поворачивается шар, находящийся в середине; он расположен на прямой, идущей к чувству, и он-то и захватывает образы и заточает те из них, которые ему угодны, в темницу памяти. Глаз – самая чудесная вещь в мире».

Тем более поражает брутальность образов, используемых при описании действий глаза. Леонардо и слышать не хочет о духах – он предпочитает рассказывать об охотниках со стрелами и духовыми ружьями, об ищейках и борзых, о вращающемся шаре зрения и темнице памяти. Зато понятно, как мир «обводится» глазом.

Чтобы уточнить, как именно осуществляется зрение, Леонардо замышляет изумительный по выразительности опыт.

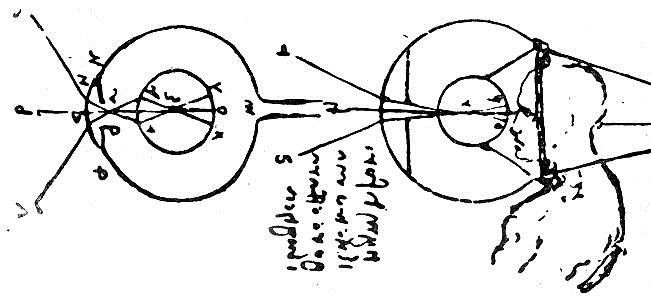

«Для того, чтобы на опыте исследовать, как зрительная способность принимает образы предметов в глазу, своем органе, нужно сделать стеклянный шар, 5\8 локтей в диаметре, а затем удалить в нем с одной стороны столько, чтобы без труда можно было поместить лицо, до ушей, а затем на дне утвердить дно ящика в 1\3 локтя с отверстием посредине, в 4 раза большим, нежели зрачок глаза… Кроме того, надо укрепить шар из тонкого стекла диаметром 1\6 локтя. Когда это сделано, наполни все прозрачной и светлой водой и погрузи взор в эту воду, смотри в шар и примечай, - ты увидишь, что такой инструмент будет посылать образы к глазу, как глаз посылает их зрительной способности. Окрась снаружи большое стекло и получишь радужную оболочку».

Рядом набросок, помещающий человека внутрь его глаза. Шар – это глаз Леонардо, человечек внутри шара – тоже Леонардо, но уже в роли ума, представителя «общего чувства», помещенного в «полый нерв» мозга. И есть еще третий Леонардо – тот, что замышляет весь опыт и рисует себя на планшете своего сознания. Он, разумеется, невидим. Проникая в свой глаз как в планетарий, он думает, что видит, как он видит.

Человечек в шаре изображает собой тот «дух в машине», какому Леонардо не отказывает иметь место в теле мира. А того, что он сам при этом раздваивается или растраивается, словно не замечает.

Декарту моделью глаза служит камера-обскура,[9] в отверстие коей вставляется натуральный глаз «только что умершего человека или, в крайнем случае, быка или другого крупного животного[10]. Увидев эту картину в глазу мертвого животного и изучив причины, нельзя сомневаться в том, что аналогичное изображение возникает в глазу живого человека».

Как и на рисунках Леонардо, на его чертежах виден видящий все это бородатый дух. Этот дух локализован в мозге, где картина видимого предмета воссоздается движением гипотетических частичек мозга. Там «вновь образуется картина … которая возникает на внутренней поверхности мозга, противостоящей его вогнутости; отсюда я мог бы перенести ее до некоей маленькой железы, находящейся в середине вогнутости и являющейся, в сущности, вместилищем чувств». Как и у Леонардо, дело зрения заканчивается где-то в геометрическом центре черепа – непротяженной точке «общего чувства».

Так как же увидеть, как мы видим?

Когда я вижу лес и пытаюсь понять, как я вижу, то допускаю, что где-то во мне есть некий экран, на который этот лес проецируется. Но откуда взялся и зачем нужен этот посредник? Я вижу лес, а не «образ» леса на экране. Воображая экран, я лишь со стороны пытаюсь увидеть, как я вижу. И тем самым опять видящее изымаю из реальности. Я скорее есть образ леса, чем его имею. Почему же именно этим способом создается иллюзия понимания?

Зато физиологов доныне смущает хрусталик, переворачивающий предмет на сетчатке. Сетчатый образ мне является «вверх ногами», а я этого не вижу. Да, это загадка, если зрение видеть снаружи, а не изнутри, если свой ум оторвать от зрения, превратив его в безучастного кобольда-наблюдателя. Распавшись на объект и субъект, единое в «объективном опыте» мне представляется перевернутым «вверх ногами».

Аристотель, напротив, полагает, что зрение само себя видит.

«Так как мы воспринимаем, что видим и слышим, то необходимо воспринимать либо зрением, что оно видит, либо другим чувством. Если зрением, то оно должно воспринимать и само зрение, и его предмет – цвет. Так что или будут два чувства для восприятия одного и того же, или зрение будет воспринимать самого себя… Если бы чувство, воспринимающее зрение, было бы другим, а не самим зрением, то или ряд уходил в бесконечность, или какое-нибудь чувство воспринимало бы самого себя».

Чтобы избежать регресса в бесконечность, зрение Аристотель полагает рефлективным: ведь всегда и повсюду «ум в действии есть то, что он мыслит». Видящее сказывается в видимом: зрение и самого себя видит в том, что оно видит.

Казалось бы, с точки зрения центральной перспективы это самопонятно. И все же на деле, вопреки своим сознательным намереньям, Леонардо исключает ум из зрения и полагает начало бесконечному ряду предметной рефлексии, непрерывно выносящей познающий дух за скобки познания.

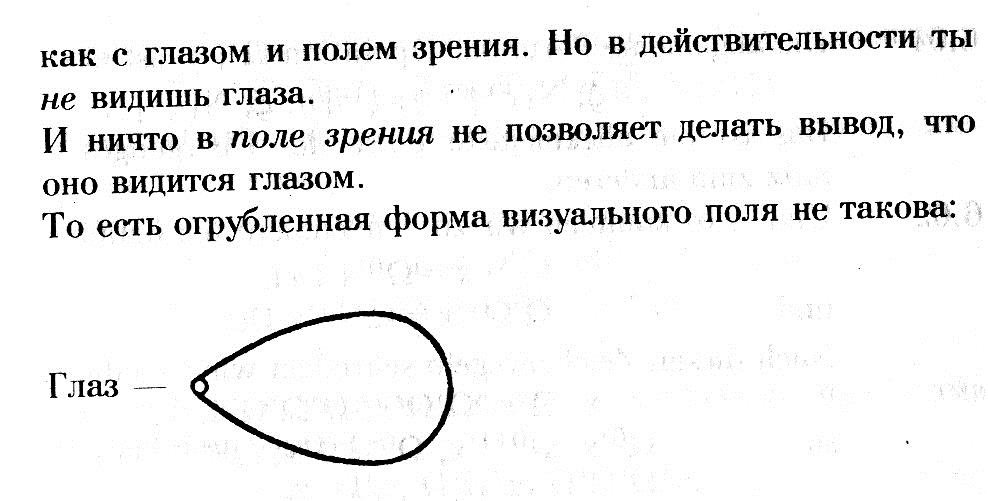

В «Логико-философском трактате» Витгенштейна есть лишь один рисунок, и он изображает поле зрения.

«Где в мире должен быть обнаружен метафизический субъект? Ты говоришь, что дело здесь обстоит совершенно так же, как с глазом и полем зрения. Но в действительности ты не видишь глаза».

Субъект в мире невидим, как невидим глаз в зримом. «Ничто в поле зрения не позволяет сделать вывод, что оно видится глазом».

Множество видимых вещей действительно его не содержит. Но что же их превращает в одно множество? Что делает его видимым? Витгенштейн сам отвечает. «Философское “Я” – это не человек, не человеческое тело или человеческая душа, с которой имеет дело психология, но метафизический субъект, граница – а не часть – мира. Множественность становится множеством, когда она извне ограничена. А на всех рассмотренных выше рисунках то же “Я” предстает частью – не границей – мира».

Рассуждая о «картинах», он, в сущности, развивает обобщенную теорию перспективы. Картина свой предмет изображает извне (ее форма изображения – это ее точка зрения)». Помеченность зримого точкой зрения не обязательно выражается геометрией, как в центральной или в «обратной» перспективе, – ей служат все выразительные средства картины. Другое дело, что не всякие отношения вещей выразимы во всякой картине, но только те из них, что соответствуют ее форме. «Картина может изображать любую действительность, форму которой она имеет. Свою же форму изображения картина изображать не может, она ее показывает».

Внутрь зримого эти соображения проникают много глубже.

Леонардо рисует себя внутри своего глаза, что представляется несколько странным. Но разве Дюрер не превратил в гигантское подобие глаза всю свою мастерскую, когда зрительные и световые лучи предстали в ней натянутыми веревками, привязанными к стенам? И разве не к тому же приводит сама концепция картины как «сечения зрительной пирамиды»? Согласно ей, предмет встречается с умом не в потаенной глубине ума или глаза, а на поверхности картины. Живописное изображение, построенное по правилам центральной перспективы, – это точное, хотя и гигантски увеличенное, изображение предмета на сетчатке глаза. Картина – это внешний вид внутреннего, стынущий в материи психический образ. И толпясь перед ней, мы сами выступаем в роли ненавистных Леонардо «духов» – тех же гомункулусов или кобольдов. Внутри опредмеченного глаза.

Нас замыкает мир глаза – и только ли в галерее? Стоит только из наших мыслительных конструкций убрать лукавого «наблюдателя», как мы окажемся внутри собственного глаза – в мире «с зеркальным отливом». Мы суть то, что мы видим, – «не часть, но граница мира».

Примечание. Эта статья не вошла в недавно изданную монографию В.В. Шевченко "Прошальная перспектива".

[1] Сегодня это легче иллюстрировать ситуацией в кинозале. Зрительная пирамида, опирающаяся на экран и стягивающаяся в точку кинопроектора, виснет над головами зрителей. Леонардо полагал, что подобную цветосветовую пирамиду невидимо излучает всякое тело. А зримой она становится в «сечении» – на картине. В самом деле, где бы мы ни рассекли сноп света в кинозале, всюду мы увидим одну и ту же, изменяющуюся лишь по размерам, картину.

[2] Нам кажется, знать, что такое виденье в изначальном смысле значило бы знать слишком много: лучше изучать регистрацию фотоэлектронов. Или обратиться к философии, где слово «видеть» растворится в словах, еще более тревожных. Философу успеть бы разобраться с вечностью.

[3] Помимо обычного, внешнего света Солнца, утверждает Платон, «внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня», и потому устремляющийся к нему, чтобы слиться с ним в зримом. В зеркале, например, «отражение необходимо возникнет, как только огонь, исходящий от лица, сольется возле гладкого и блестящего предмета с огнем зрения». Этот зрительный сноп «во время дня являет собой сросшееся с нами тело: ни рассечения, ни ожоги, ни прочие воздействия такого же рода не причиняют ему боли». «Когда же ночь скроет родственный ему огонь дня, внутренний огонь как бы отсекается: наталкиваясь на то, что ему не подобно, он терпит изменения и гаснет, ибо не может слиться с близлежащим воздухом, не имеющим в себе огня».

Цветовое же зрение объясняется чем-то вроде радуги во влаге глаза. «Поскольку же с двух сторон встречаются два огня, причем один из них с молниеносной силой бьет из глаз, а другой входит в глаза и там угасает во влаге, из их смешения рождаются всевозможные цвета».

[4] Впрочем, еще неизвестно, чем завершится пересмотр оснований физики со стороны квантовой физики. Поясняя смысл принципа дополнительности, В. Паули предлагает вообразить, как видимое меняется, когда становится видимым.

[5] Возрождено Сеченовым.

[6] Гильберт и Кун.

[7] «Перспектива» - слово, которое часто встречается у Лейбница в самых ответственных построениях его метафизики.

[8] Напомним, что окрыленный глаз избрал своей эмблемой Альберти.

[9] Здесь Декарт ссылается на остроумную модель «некоторых» ученых, что нашли в камере-обскуре «обозначение» всех элементов глаза. Вероятно, имеются в виду Шейнер с Кеплером, которые первыми локализовали «зрительную способность» не в зрачке и не в хрусталике, как Леонардо, а на сетчатке.

[10] «Шейнер доказал сходство глаза с камерой-обскурой при помощи следующего опыта. Удалив с задней стенки бычьего глаза все оболочки вплоть до сетчатки, он поместил на некотором расстоянии от него горящую свечу. Тогда можно было, стоя сзади глаза, наблюдать на сетчатке обратное изображение свечи». Это 1619 год – ровно сто лет после смерти Леонардо.

________________

Текст впервые опубликован в "Топосе" 14 октября 2013 года.

Последние публикации:

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (16) –

(26/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (15) –

(13/05/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (14) –

(28/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (13) –

(23/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (12) –

(15/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (11) –

(11/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (10) –

(02/04/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (9) –

(28/03/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (8) –

(27/03/2014)

Новость у нас одна – жизнь длиною в 40 лет (7) –

(17/03/2014)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы