Из книги «Седьмой день Сизифа». Вызов Кафки

Владимир Варава (04/07/2016)

«Ищете смысл, а творите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят». Эти слова из романа «Процесс» Франца Кафки можно считать эпиграфом ко всему его творчеству и лейтмотивом всего его мироощущения. Они представляют реальность правдоподобно и жестоко. Его писательство нисколько не озабочено не описанием жизни, ни ее преображением, ни отражением в слове каких-то ее особенностей.

Кафка обладает своего рода врожденной оптикой абсурда. Он как бы видит мир в своем истинном свете – в свете угнетающей бессмысленности. Видит ясно, что и выражается в его деловито-честном, временами минималистском стиле. А многие еще продолжают думать, что это сон, галлюцинация, бред, кошмар, метафора, литературный модернизм, критика общества… А это – реальный бессмысленный мир. Такой реальный, что становится невыносимо жутко от этой очевидности. Абсурд – средство выявления бессмысленности. Реальность бессмысленна, а бессмысленность реальна – вот чему учит Кафка, расправившись с гегелевским панлогизмом гораздо сильнее, чем Кьеркегор.

***

Кафка относится к такому роду явлений человеческого духа, которые не могут принадлежать к одному известному виду творчества. Конечно, это писатель, но писатель он ровно настолько, насколько он вообще пишет. Это формальный писатель, поскольку он открыл мир в ином свете, провозгласив новую реальность. Это конечно не абсолютно новая реальность, но взгляд на эту реальность другой. В этом смысле Кафка первооткрыватель; до него никто не мог так видеть реальность. Он сделал это посредством письма. И все дело в том, что это не какая-то необычная, выдуманная, фантастическая реальность, но обычная, которую люди не видят; не хотят или не могут. Ибо эта реальность поистине невыносима. Люди слабы, но гений не должен прощать, и, тем самым, поощрять человеческую слабость. «Падающего, да подтолкни» – вот девиз истинного творчества, не щадящего людскую ограниченность и не потворствующего сентиментальным инстинктам добропорядочного буржуа. Кафка и толкнул падающего, но не знающего об этом человека, в бездну своего святого абсурда.

Писатель резко выступил против мнения, согласно которому он втискивает чудеса в обычные происшествия. Он говорит:

«Обычное – уже само по себе чудо! Я только записываю его. Возможно, что я немного подсвечиваю вещи, как осветитель на полузатемненной сцене. Но это неверно! В действительности сцена совсем не зетемнена. Она полна дневного света. Поэтому люди зажмуривают глаза и видят так мало». (Густав Яноух. «Разговоры с Кафкой», пер. Е. Кацевой)

Чем-то эти слова Кафки напоминают Хайдеггера. Напоминают философским видением обычного как необычного и тем, что есть свет, свет истины, от которого отвращаются люди. И поэтому они спят и не мыслят и не знают бодрствования. Так мыслит Хайдеггер, об этом он говорит постоянно. Кафка, по сути, говорит то же самое, только иными стилистическими средствами, внешне похожими на художественную литературу. Вообще, художественная литература умирает, когда за перо берутся такие люди, как Кафка. Интуиция бессмысленности прожгла его существо, заставив сотворить мир, одновременно наиболее далекий и наиболее близкий человеку. Традиционный литературный канон не может вместить эту интуицию и поэтому приходится говорить о наступлении новой литературной эпохи.

В этом смысле, конечно же, Кафка больше философ, чья исконная задача и заключалась в том, чтобы указывать людям на то, что они пребывают в неистине, запутавшись в паутине бесконечных человеческих мнений. Гераклит, Парменид, Сократ насмерть бились за то, чтобы открывать человеку горизонт истины, размыкающий его утло-привычное существование. Конечно, такая борьба обречена на поражение. И Кафка тоже проиграл в этой неравной схватке большинства с меньшинством. И все же он оставил те драгоценные мысли и образы, которые будут всегда греть человечество своим немеркнущим светом.

Крохотные притчи «Железнодорожные пассажиры», «Ночью» и «Прометей» кажется, говорят без всяких иносказаний о человеческой ситуации:

«Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным». («Железнодорожные пассажиры», пер. С. Апта)

Сколько в этой фразе бесконечного глубокомыслия! Тут предельная концентрация многих выдающихся, но, увы, многословных мыслительных процессов. Как здесь не вспомнить Льва Шестова, который говорил, что философия приучает человека жить в неизвестном. Апофеоз беспочвенности достигает в этих словах Кафки кульминации. Горделивая и претенциозная уверенность относительно знания «начал и концов», отличавших в равной мере и научное знание и религиозную веру здесь терпят полный крах. Под сомнения поставлены незыблемые основы жизни. Как же жить во тьме. Нужно самому искать свет, ни на что не надеясь, ни на что не опираясь.

Интонация неуверенности усиливается в «Прометее», в котором излагаются четыре предания относительно того, что же произошло с этим греческим героем. Первые три вполне рациональны, но лишь четвертое влечет Кафку:

«По четвертому, все устали от такой беспричинности. Боги устали, устали орлы, устало закаялась рана.

Остались необъяснимые скалы… Предание пытается объяснить необъяснимое. Имея своей основой правду, предание поневоле возвращается к необъяснимому». («Прометей», пер. С. Апта)

А это уже похоже на С. Франка с его гениальным тезисом в конце книги «Непостижимое»: «Непостижимое постигается через постижение его непостижимости». Объяснить необъяснимое. Это безуспешно с точки зрения утилитаризма и прагматики. Но не это ли объединяет всех поистине мыслящих людей, видящих бессмысленную изнанку жизни воочию?

И таким образом появляется идея бодрствования, возникающая во всеобщей спячке тех, кто мнит себя сведующим:

«Отчего же ты бодрствуешь? Но ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен». («Ночью», пер. В. Станевич)

Как идея, в сущности своей рациональная, и одновременно глубоко нравственная – идея необходимости бодрствования – совмещается с тем безнадежным иррационализмом, в который погружены необъяснимые миры Кафки?

***

Что же совершает Кафка? В чем его литературное таинство? Он как бы останавливает мгновение. Мгновение останавливается, и обнажившаяся действительность оказывается, увы, не прекрасной. Она абсурдна, абсурдна до вопиющего ужаса непереносимости. Как? Разве мы этого не знали раньше? Никогда не догадывались? Оказывается, что не вполне, поскольку длящаяся кинолента нашей жизни не дает возможности ни охватить этот странный фильм целиком, ни остановить его, всмотревшись пристальнее в отдельный замеревший кадр.

Что же раскрывает абсурд? Что он вообще значит, на что намекает? Абсурд, конечно, отличается от бессмыслицы тем, что абсурд может быть совсем не бессмысленным, а бессмыслица не абсурдной. Но у Кафки они связаны: абсурд – это предельная точка бессмысленности, а бессмысленность – это марево абсурда, глубокий туман, в котором тонет всякая разумная определенность. Есть литература абсурда, в которой последний выступает в качестве художественного средства усилить комичность происходящего. Это своего рода гротеск, который не нарушает порядка существования. Абсурд всегда возникает на фоне неабсурдной реальности. У Кафки иначе: изначальный мирострой абсурден, поскольку он сам по себе странен до жути, непереносим, невозможен. Но это, увы, единственная реальность. Другой нет. И в этом ужас.

Вот на выбор несколько иллюстраций из известнейших произведений Кафки:

«Георг взял отца на руки и понес в постель. Вдруг он заметил, что тот, прижавшись к его груди, играет с его цепочкой от часов, и ему стало страшно. Он не смог сразу уложить отца в постель, так крепко тот уцепился за эту цепочку». («Приговор», пер. И. Татариновой)

Что-то чудовищное есть во всей этой сцене. С одной стороны, как бы ничего необычного; сын действительно может взять немощного отца на руки и отнести в постель. Но это действие отца, от которого герою становится страшно, есть невероятное погружение в непереносимый кошмар, который создается не где-то в запредельных мирах, а здесь и сейчас, в обычной квартире с обычными людьми. Все очень обычно, банально, рутинно. И такой жест как взрыв целой вселенной.

Вот еще:

«Но едва она подошла, как он обхватил ее и прижался лицом к ее лицу. Девушка вскрикнула и бросилась ко мне; на щеке ее красными рубцами отпечатались два ряда зубов». («Сельский врач», пер. Р. Гальпериной)

Что хочет показать автор этой сценой? Придется помолчать, не поддаваясь соблазну интерпретаций, которых может быть бесконечное количество. Помолчать, чтобы дать возможность ужасному абсурду и абсурдному ужасу прийти к нам. Почему бы нам не встретить их в нашей такой рациональной и полной здравым смыслом жизни?

В некотором роде «Сельский врач» – апофеоз, апофеоз кафкианского мастерства. Здесь все: и слова больного мальчика: «Доктор, позволь мне умереть»; и его невозможная рана с червями; и лошадиные головы, разглядывающие больного; и голый доктор в постели умирающего, и хор школьников во главе с учителем… этого слишком много для одной новеллы! Это спрессованный материал минимум для целого столетия; невероятная конденсация каких-то образов, которым нет никакого объяснения.

Есть ли этому оправдание? Неужели наш мир действительно таков? А может быть он еще хуже, и Кафка пощадил нас, не позволив истине открыть свою страшную правду?

«Превращение» – это канон того вида искусства, в котором философия и литература смешаны до полного неразличения. Часто говорят, что «Превращение» – это метафора. Но метафора чего? Вообще-то трансформация различных видов сущего друг в друга вполне безобидный и часто применяемый литературный прием. Но здесь нечто, выходящее за всякие дозволенные рамки. С первых строчек читатель оказывается ввязанным в чудовищный водоворот какого-то страшного и необъяснимого чуда. Магия этого текста в том, что он чувствует себя превратившегося в это отвратное насекомое.

Поражает в этой новелле то изначальное спокойствие, с которым герой встречает свою невероятную участь:

«Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое." («Превращение», пер. С. Апта)

Здесь бы умереть на месте, разорвавшись в клочья, превратиться в прах, исчезнуть, сгинуть, не родиться, проклясть мироздание! Что же вместо этого? «Что со мной случилось?» – возникает как бы периферийный вопрос у героя, который вместо того, чтобы поразиться своему состоянию, думает о текущих насущных делах. Он думает о поездке и делах семьи и том, что придет управляющий! Ну, это ли не абсурд, это ли не кощунство, не насмешка?! Двойная насмешка: над человеком, что с ним такое произошло, и над его реакцией. И не понятно, что еще более кощунственно: невозможная биологическая трансформация или безразличие, с которым встречает ее герой.

А зачем писать про какую-то мышиную певицу Жозефину, или про маленькую женщину, или про отчет обезьяны? И про многое, многое другое… Думаю, ответа здесь никакого нет и быть не может. Нечего заниматься дешифровкой этих бредовых текстов. Лучше всего почувствовать тот невероятный эффект, который они вызывают, и тогда, возможно, хоть немного прозреть. Обладавший, как и всякий гений, ясновидческим взором, Кафка страдал от густого невидения и непонимания не только соотечественников, но вообще людей как таковых. Он одновременно, как Шопенгауэр насмехается и издевается над ними, и сострадает им, как Достоевский.

***

При всем возможном сострадании к «маленькому человеку» литературное мастерство Кафки антигуманно по своей глубочайшей сути: он сталкивает человека, привыкшего жить в уютном и понятном мире с чем-то не просто непонятным, ужасным, кошмарным, но с абсолютно нечеловеческим. Тем самым, происходит разрушение привычных смыслов, тех смыслов, которые держат человека в комфортной неистине. Непереносимо бессмысленный процесс протекания сущего в произведениях Кафки такая же очевидность, как пейзаж в картине натуралиста. Все социальные и биологические процессы длятся без видимого смысла, без высшей цели, лишь поддерживая раз и навсегда заведенный непонятно кем и зачем порядок. Все смутно, смугло, сумрачно. Впереди не свет, а еще большая тьма.

Ничто никогда не закончится, все будет длиться бесконечно. Это и есть самый настоящий абсурд, переходящий в ужас и ужас, переходящий в абсурд. Одно не существует без другого. Здесь абсурд не просто эффект, как правило, комический, от совмещения несовместимого, разрывающий символический порядок, сложившиеся конвенции и т. д. Здесь абсурд – это видение реальности самой по себе в режиме замедленной съемки. Эта дьявольская феноменология, раскрывшая вдруг нечто запредельное, лежащее в основании привычного. Возможно, это и есть наиболее точное и достоверное описание Сизифовой ситуации – нескончаемая песня вечно длящегося бытия, в котором ничто и никогда не завершится. Не завершится не только мука, вызванная бессмысленным трудом, но не завершится просто вот это существование.

У Кафки дар видеть абсурд на клеточном уровне социального бытия, как данность, как норму. И это ужасно. Ужасно то, что абсурд – это не «абсурдная ситуация», случавшаяся в результате нарушение привычного порядка вещей, соединив несоединимое. Абсурден сам привычный порядок. Вот это и есть то принципиально иное, что принес Кафка. Обычные люди видят это иногда, Кафка же видит этот абсурд всегда, видит воочию. Это дар, тяжкий дар, которым он делится со всеми – читателями, писателями, критиками, литературоведами, современниками, потомками – создавая прецедент новой литературной формы, но в действительности, расширяя мировосприятие еще на один градус невыносимого метафизического накала. Словно библейский пророк он произносит слова невыносимого устрашения, но делает это без громких фраз и жестов, средствами своего особого, на первый взгляд неприметного языка, который спрятался за литературную форму. Это своего рода дар-проклятие, за который приходится расплачиваться жизнью.

Понятен ли Кафка? Как его можно трактовать? Весь ужас в том, что Кафка понятен любому, самому далекому от каких бы то ни было экзистенциальных и интеллектуальных изысков человеку. Это невыносимая правда бессмысленности нашего существования есть трагический дар Кафки. Открытый им «homo absurdus» не принадлежит какой-то определенной эпохе, как хочется это видеть тем, кто мыслит литературный процесс исключительно в рамках социально-исторического детерминизма; это – универсальная антропологическая черта человека и важнейшая, если не главная, примета человеческого существования вообще.

Кафка живет в каждом человеке, прячась от той безмятежности и беспечности, в которую погружено наше существование. Погружено до поры до времени, ибо однажды Кафка приходит в нашу реальность, мгновенно становящуюся страшным сном, и остается в ней навсегда…

***

Большой соблазн трактовать историю Йозефа К. из романа «Процесс» на манер библейского Иова. И в том, и в другом случае они – «без вины виноватые». И в произведении есть подсказка в виде следующих красноречивых слов:

«Но ведь я невиновен. Это ошибка. И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой». («Процесс», пер. Р. Райт-Ковалевой, Г. Снежиной)

Но это моралистический соблазн. Здесь дело не в вине, а порядке сущего. В произведении есть и такие слова:

«Вовсе не надо все принимать за правду, надо только осознать необходимость всего. …Сам свод законов неизменен, и все толкования только выражают мнение тех, кого это приводит в отчаяние. Есть даже такое толкование, по которому обманутым является сам привратник…Где судья, которого он ни разу не видел? Где высокий суд, куда он так и не попал?... Суду ничего от тебя не нужно. Суд принимает тебя, когда ты приходишь, и отпускает, когда ты уходишь. … Он сам не знает ни того, что творится в недрах Закона, ни того, какой в этом смысл, и все время находится в заблуждении». («Процесс» пер. Р. Райт-Ковалевой, Г. Снежиной)

Здесь работает скорее аналогия с Сизифом, а не с Иовом. Как и Сизиф, Йозеф К. наказан; но у него очень странная вина, по сути дела наказание не соразмерно преступлению. Вина здесь и есть сам способ существования – длящееся абсурдное повторение одного и того же. Само существование и есть вина. Бесконечно длящейся процесс – это и есть бесконечно длящийся Сизифов труд, в котором вина столь же непонятна, как и кара. «Надо только осознать необходимость всего». Вот ключ к этой ситуации – осознать необходимость всего без того, чтобы понять ее, и уж тем более изменить.

Это не просто кара, это проклятие, это обреченность на подчинение странному и непонятному закону, который обрекает и Сизифа, и Йозефа К. в сущности на одно и то же, на то, что не хотят видеть люди в своей повседневной жизни, думая, что их жизнь разнообразна и прекрасна. Жизнь может быть тяжелой, в ней могут быть несчастья и трагедии, она может быть полна страданиями и несправедливостью. Но это все равно прекрасная жизнь, ведь человек всегда справлялся со всеми невзгодами. Это действительно так. Кроме одного: средства избавиться от проклятья Сизифова труда, проклятия повторения одного и того же не существует.

По сути дела каждый человек находится в этой ситуации. И если Иов еще может быть оправдан, и на его оправдание работает огромная машина теодицеи, и, соответственно, антроподицеи, то ни Сизиф, ни Йозеф К. никогда. Само существование – бессмысленный процесс и есть приговор. Появится ли когда-нибудь антроподицея Сизифа?

Суд над героем – это конечно полный произвол, что усиливает общую атмосферу невыносимой и гнетущей абсурдности. Этот произвол соблазнителен для токования его в политическом ключе, как произвол власти с намеком на тоталитарное устройство государств XX века. Но это совпадение случайно, Кафка не политический мыслитель и пророк; суд в романе – это высшая инстанция бессмысленности, это абсолютный источник бессмысленности, задающий парадигму всему повседневному существованию.

***

Исследователи говорят, что Кафка порывает с романной традицией. Ставит ли он перед собой какие-то литературные задачи? Возможно. Сам он неоднократно говорил о своей глубочайшей вовлеченности в творчество. Но весь его литературный модернизм прозвучал как вызов, духовный вызов социальному устройству, в котором корчится такой маленький, ничтожный, случайный человек. Таково универсальное измерение. История Йозефа К. – это человеческая ситуация, Сизифова ситуация, поскольку она безвыходна и бесперспективна. Единственная перспектива – это длить бессмысленный и обреченный ужас существования.

Нельзя никогда приуменьшать значение Кафки, считая открытые им чудовищные истины лишь стилистическими приемами, породившими новый тип литературы. Это глубокие социальные открытия. Социология Кафки гораздо серьезнее всего того, что идет под титулом социологии вот уже добрых два века. С одной стороны, Кафка, раскрывший самую глубокую сущность социальной жизни, с другой, бесконечная армия социологов, вряд ли даже подозревающих об истинных свойствах изучаемого ими феномена.

Вызов Кафки – это вызов осмысленной реальности, которая оказалась осмысленной условно, в результате социальной конвенции. Стоит эту реальность слегка подковырнуть, как она сразу же теряет всякие приличные формы осмысленности и обнажает свой чудовищный оскал пустоты, за которым полное смысловое ничто. «Но ты же знаешь, что вокруг всякого дела создается столько разных мнений, что невозможно разобраться» – полная бессымсленнность ВСЕГО, бессмысленность абсолютно всех ПРОЦЕССОВ, происходящих в мире. Таков финальный вердикт миру.

И все-таки Кафка надеется на истину, когда говорит следующее:

«Истина – то, что нужно каждому человеку для жизни и что, тем не менее, он не может ни у кого получить или приобрести. Каждый человек должен непрерывно рождать ее из самого себя, иначе он погибнет. Жизнь без истины невозможна. Может быть, истина и есть сама жизнь. …

Часто ложь лишь выражение страха перед тем, что истина может раздавить. Это проекция собственного ничтожества, греха, которого страшатся. (Густав Яноух. «Разговоры с Кафкой», пер. Е. Кацевой)

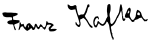

Нужно всмотреться в лицо Кафки, чтобы понять глубокую правду этих слов.

Последние публикации:

У дороги –

(13/09/2021)

Смотреть на птиц, или Не трогайте мертвых –

(23/11/2020)

Принцип жизни –

(02/06/2020)

Разбитая витрина –

(27/05/2020)

Жажда познания и стыд природы –

(01/05/2020)

Из книги «Седьмой день Сизифа». Феноменология чуда –

(24/09/2018)

Сосед –

(19/09/2018)

Из книги «Седьмой день Сизифа». Ностальгия и надежда –

(18/09/2018)

«Amor fati»: апофеоз Ницше (из книги «Седьмой день Сизифа») –

(18/05/2018)

Из книги «Седьмой день Сизифа». Тайна беспечности –

(16/04/2018)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы