Русская философия. Совершенное мышление 120

Каторга избавила Ф. М. Достоевского от вины.

Отсутствие вины освободило его от стремления быть хорошим.

Освобождение от стремления быть хорошим лишило силы все "благородные" мечтания.

Все это вместе – невинность, беспечность (неозабоченность "хорошим") и немечтательность (духовная трезвость) показало Достоевскому его-самого-самому-себе как в с е г о с е б я, как х о т я щ е г о, как л и ч н о с т ь.

"Записки из подполья" стали для него важным – личностным – рубежом как в отношении к самому себе и своему п у т и, так и в определении того, откуда берется общественное зло.

Дело не только и даже не столько в физическом и духовном насилии, которому подвергается человек, сколько в его вынужденности.

Насилие, зло, ненависть, страдание, ложь, зависть, боль рождаются во фрагментированном, расщепленном человеке, который именно в силу потери целостности, фрагментации, "превращения" (Мамардашвили) стал следовать "правилам разума", навязывая их жизни.

Вопреки старому и привычному – следованию жизни как правилу.

Для Ф. М. очевидно, что не насилие порождает фрагментацию, а наоборот, фрагментация порождает насилие, поэтому никакое "внешнее", "разумное", "благородное" и "цивилизованное" изменение в государственном устройстве не отменит общественное зло. В то же самое время его "просвещенному" окружению все представлялось обратным: только переустройство общества отменит социальное зло, насилие и несправедливость.

Для Достоевского корень зла, его основной источник в том, что человек стал игнорировать самого себя как хотящего, как живого и даже преследовать жизнь в себе.

Наука жизни превратилась в жизнь науки, арифметику переживаний и поступков, вычисление справедливости и благородства.

Ф. М. с удивлением и даже раздражением наблюдает, как его современники пытаются "слюнявыми пальцами" или "благородными мечтаниями" подсчитать, рассчитать свою жизнь: кто попроще, голядкины-младшие, просчитывают жизнь деньгами, кто "поразвитей", пообразованней, голядкины-старшие, – смотрят на жизнь сквозь призму мечтаний, "благородных и прогрессивных идей".

Наше литературоведение, будучи партийным, не смогло увидеть действительный уровень и предмет внимания Ф. М. Достоевского, который двигался от насилия над человеком не к общественному устройству как его причине, а к действительной или, как говорят философы, действующей причине насилия, – расщеплению, фрагментации человека.

Расщепление же человека – гораздо более тотальная культурная проблема, чем какое-либо общественное устройство; правоту Достоевского подтверждает история: смена власти не только не отменила на Руси насилия, но многократно его умножила. Но не потому, конечно, что новая власть была хуже или лучше старой, прогрессивней или реакционней, а потому, что человек и при ней остался фрагментированным.

Вывод Достоевского: расщепление человека – настоящая причина общественного зла при любом государственном устройстве.

Этот вывод имел в нем веские внутренние основания: он больше не х о т е л жить расчетами, даже самыми научными, и мечтаниями, даже самыми благородными и в особенности – самыми благородными.

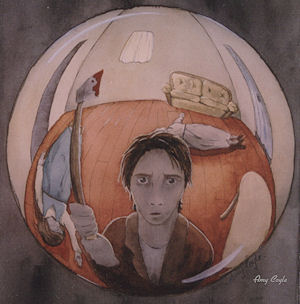

Теперь он решил жить с а м, в е с ь, он решил выйти из подполья, в которое был загнан р а с с у д о ч н о с т ь ю и р а з у м н о с т ь ю своей предыдущей жизни; рассудочностью и разумностью, которые управлялись неконтролируемыми ни рассудком, ни разумом впечатлениями.

Однако, и это ни в коем случае нельзя игнорировать, Достоевский покидает не только подполье, но и чердак!

Потому что и подполье, и чердак связаны для него – его собственным расщеплением, игнорированием и даже преследованием в себе жизни, "избеганием жизни" (Гоголь), отвращением к ней.

Вот что пропустила советская критика и что мы в результате этого ее пропуска не знаем, – не только мечтатели, такие как Белинский и Чернышевский, скоро возьмутся за пистолет и бомбу, убивать станет и тот, кто "слюнявит", рассчитывает жизнь, но не потому, что защищает удобное ему старое! а потому, что не может не убивать.

Неизбежная будущая война – не революция, не борьба нового со старым, а война расщепившегося, разделившегося, раздвоившегося человека.

Для Ф. М. Достоевского это очевидно и неизбежно.

Нет нового, прогрессивного, цивилизованного и т.д., противопоставленного старому, реакционному, темному и т.д.

Есть – преследующий самого себя "двойник",расщепившаяся личность, потерявший и поэтому ненавидящий, преследующий и загоняющий самого себя в подполье (или на чердак) человек.

Наука жизни всегда побеждает жизнь науки: игнорирующий и преследующий самого себя человек с необходимостью возьмется за топор, будет ли это топор расчета или топор мечты, – все равно.

Выхода нет, выход только один – преодоление фрагментации, восстановление утерянной целостности.

И главное – сделать это ты должен только сам, всем собой, в себе. Как Н.В.Гоголь. Л.Н.Толстой. А.П.Чехов.

Это понимание включает Ф. М. Достоевского в живую традицию русской литературы и культуры, в накапливаемый ею опыт целостной культурной жизни, опыт, который являлся и является до сих пор н а с т о я щ е й р а б о т о й р у с с к и х п о с о в е р ш е с т в о в а н и ю, н а ш е й н а с т о я щ е й ж и з н ь ю.

Этот живой русский опыт не смог заметить в себе! (какая ирония) Мераб Константинович Мамардашвили, вполне заметивший такой опыт в западной культуре и противопоставивший его отсутствию н а к о п л е н и я ж и в о г о о п ы т а у русских; действительно, только полностью освободившись от идеологичности (что было очень непросто раньше и что проще сегодня), можно заметить живое русское. Но этого недостаточно.

Почему нам, русским (в культурном, а не национальном смысле, конечно), так сложно увидеть свой действительный живой опыт и свою действительную живую историю? Да потому, что этот опыт и есть мы сами: мы не видим русское вовне себя, потому что оно в нас!

Горизонт, который простирается перед нами, открывается живущей в нас, нами культурой: мы – живые сергии радонежские и андреи рублевы, пушкины и гоголи, их жизненный опыт и составляет нашу плоть и кровь. Именно теперь, освободившись от морока партийности, от коросты приоритетов отдельных общественных групп мы можем угадать себя такими, какими мы стали и являемся благодаря живой традиции нашей истории, вне какой бы то ни было зависимости от общественного положения, национальности, образования, вероисповедания и т.д., а только – в зависимости от принадлежности к континууму русской культуры, угадать себя как одну страну и одного человека (Гоголь).

В этом направлении разворачивает свое внимание Ф. М. Достоевский.

Сам тон "Записок из подполья" определяется нарастанием в нем решимости, созреванием его вызова, не по отношению к людям, а к собственной расщепленности, раздвоению себя.

У кого нет такого опыта, тому трудно почувствовать и понять, насколько это трудно, тот, кто знает о чем я говорю, вполне поймет "страшную минуту" Гоголя или "арзамасский ужас" Толстого: студенту, то есть тому, кто еще только учится жить, придется спуститься с чердака и убить старушку со слюнявыми пальцами.

Но не для того, чтобы п о т о м, п о с л е содеянного насилия,раскаяться и получить прощение и примирение.

А чтобы, наконец, очистить все чердаки и подвалы своей души, чтобы отказаться, наконец, от мечтаний о раззолоченных палатах, чтобы перестать, наконец, винить себя в том, что твои впечатления сложились именно т а к, чтобы, наконец, у з н а т ь, у г а д а т ь себя о д н и м, в с е м человеком.

Никакого потом не будет, потому что потом все останется по-прежнему, если ты сам прежний.

"Проклятая старуха" русской литературы – старуха-ведьма из "Вия" Н. В. Гоголя, "старуха" Д. И. Хармса, старуха-процентщица из "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского – это сумасшествие раздвоения, когда ты пытаешься убить и запихнуть в чемодан "проклятую", как тебе кажется, часть собственной жизни.

Ты хочешь отделить чистое и светлое от грязного и темного, сохранить его - и зарываешь его в землю!

Здесь Достоевский сталкивается с одной из самых трудных для восприятия, переживания и особенно понимания матричных особенностей русской культуры – неразрывности ее континуума, невозможности противоречий, прямого протяжения от малого к большому, неразличимости души и тела, нерастяжимость эспандера жизни и смерти.

Ф. М. сталкивается с тем, что так отчетливо и ясно воспринимал и показывал и собой, и своими героями – Н. В. Гоголь, для которого "все, что ни есть, – тут же": в одной комнате – иконы, ситцевые занавески, свечи, молящиеся проститутки, управляющая ими старуха, священник с притчем; или несчастный Карасев и беспечный Пирогов – это "один человек" ("Невский проспект").

Это единство – кажется страшным, слишком невозможным и безразличным, но именно оно протянуто от бедного студента до старухи-процентщицы, от героя "Записок из подполья" до офицера с саблей.

Это русское страшное и невозможное высказал Акакий Акакиевич: "Я брат твой!"

Поэтому – в русской культуре – не убивают.

Даже ради самых высоких, светлых и благородных целей.

Тогда, в середине 19-го века, это было так же, как в 14-том веке или сегодня. И так будет до тех пор, пока русская культура жива.

Достоевскому страшно, потому что теперь он должен просчитать жизнь, пережить то, от чего он всегда отвращался как человек – развитый, благородный, мечтающий; ему предстоит послюнявить пальцы, пойти в бордель, играть на рулетке. Не потому, конечно, что это необходимо в качестве эксперимента, испытания своих возможностей, или даже по навязываемому себе долгу, совсем нет.

Это необходимо потому, что е м у э т о г о х о ч е т с я!

Это необходимо потому, что так выражается его целостность.

И у него нет выбора.

Все в себе должно быть "соображено" (Гоголь), все должно получить свое место, как бы мелко, дико или эксцентрично оно ни было, ничто не должно быть пропущено, проигнорировано.

Теперь он будет ж и т ь, как бы ни осуждали его поступки современники или совесть.

Такого Ф. М. мы еще не знали: идущего в бордель, едущего с молодой любовницей заграницу, играющего на рулетке – по ж е л а н и ю.

Как мы не знали Л. Н. Толстого, уезжающего ночью из Ясной Поляны, чтобы с о х р а н и т ь в себе, хоть на несколько дней, последнее в себе живое.

Как мы не знали Н. В. Гоголя. ж е л а ю щ е г о в и д е т ь смерть.

Как не знали Д. И. Хармса (Ювачева), п р е к л о н я ю щ е г о колени в молитве.

Потому что забились в щели, забрались в подполье, спрятались на чердаках, набиваем карманы и чрево в раззолоченных палатах.

Потому что не смотрим на жизнь как на непредсказуемое экстравагантное путешествие.

Потому что нам не "все равно", не "все трын-трава".

Идти до конца, "идти до предела" в испытании себя, своего хотения, имея в арсенале лишь нарощенный опыт внимания и решимость, но никаких правил, норм, предрассудков, истин, законов, догм, рассуждений, мечтаний.

Вот действительный вызов Ф. М. Достоевского – воление жизни всем собой, без предположения чего бы то ни было заранее как данной истины.

Нет Евангелия, нет церкви, нет государства, нет закона, нет морали, нет зла, нет добра.

До твоего действия нет ничего, кроме твоего хотения, это единственная твоя "зацепка за жизнь" (С. Есенин).

И, пожалуй, самое страшное и трудное для Достоевского – хочешь ты не всеобщего счастья, не мировой справедливости, не любви к окружающим, не царства небесного, не жертвы, а – вот эту женщину, хоть какого-то комфорта, уверенности в завтра, денег, известности или даже первенства в литературе.

Это так есть.

Пожалуй, именно с Достоевского в служение русского писателя и русской литературы явно привносится новый элемент – разделение судьбы не народа, а к а ж д о г о русского, кто бы он ни был, этот путь отчасти начался уже в "Бедных людях", когда Ф.М "зацепила" судьба Макара Девушкина. Чем дальше, тем больше "правды" будет видеть он в к а ж д о м человеке.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы