СКЕНОСОФИЯ. Сферика

Динамика мандалы допускает двоякое чтение: как образ вращения (хоровода) и как образ излучения (светового круга костра). Первый сочетается скорее с экзальтацией, второй – с концентрацией мысли. Соединить вращение с излучением или стяжением можно только механическим (вихревым), но не оптическим образом.

Античный космос и вращается, и лучится; энергия того и другого движения нисходит свыше – от крайнего неба. И все же его механическое движение явно преобладает над оптическим: «примо мобиле» – это податель скорее вращения, чем света. Когда Архимед работу «перводвигателя» воспроизвел механическим планетарием, он имитировал механические, а не световые эффекты мироустройства. Световой космос Платона, к примеру, остался за пределами его интересов.

Наполнить жизнью платоново-пифагорейский космос пытались стоики. «Первоогонь» они превратили в невидимое горячее «дыхание» (скорее тепло, чем свет) – животворящую «пневму», пронизывающую весь космос, а не собранную на его крайней окружности или в центре. Геометродинамику целого космоса они примерили к единичным вещам. Не только организм, но дерево и камень становятся самими собой лишь благодаря возвращающейся в себя пневме, когда в деятельном сопряжении всего сущего она исходит из центра и, напрягаясь до крайней поверхности каждого тела, возвращается в исходную точку. Форму целого Стоя делает внутренней формой каждой его части – пределом внутренних ее устремлений и образом совершенства. Речь идет, стало быть, об «индивидуации» - имманентном воплощении мировой души в персональные души. Гораций, следуя стоикам, мудреца описывает подобием самодовлеющего шара – цельным, округлым и гладким. Однако стоики хорошо знали, каким напряжением обеспечивается такая округлость. «Мир Стои – круговорот: все элементы, достигшие центра, выталкиваются из него, теснимые другими».[1]

Аристотелев образ небес Плотин окончательно перенес на духовный космос, «чья первая сфера охватывает все другие»: смыслы, отраженные когда-то в небо, считываются обратно. Центр становится чисто духовным: душа находится «в теле, дух – в душе и Бог как внутреннейший центр - во всем». Мировой процесс состоит в вознесении и падении душ, в коем собственно космические тела лишь принимают посильное участие. Сферичность предписывается не столько чувственному космосу, сколько самому миру идей. «Духовный шар» Плотина, призываемый им для наглядности, физическую внятность сохраняет только в метафорике света. Если вращение требует тангенциальных усилий, то вознесение и падение душ мыслимы только по радиальным направлениям мира. Поэтому Плотин отходит от Аристотелевой концепции «естественного» движения: прямолинейность предписана вещам природой, и только «ум» побуждает их двигаться к центру. Вращение перестает быть простым, но складывается из двух прямолинейных движений: случайного импульса и начального влечения к центру. Поскольку душа (как органическое начало) неспособна к полной концентрации, она не может достичь центра и вынуждена вращаться округ: ее кружение – образ почтительного внимания.

«Выявляя истоки зла, Плотин изображает круговое движение вокруг «ума» как начальное состояние «мировой души», чье падение в подчинении веществу вызывается тем, что душа отвращает свой взор от «ума» и тем самым теряет ориентиры мимесиса; это первое падение душ есть забывание чистого изначального вращения, которое может быть восстановлено лишь обратным движением».[2]

Таким образом, в системе Плотина оптика (излучение) заявляет о себе как альтернатива механике (вращению): представление о «свете мира» соперничает с образом «махины мира». Средневековье окончательно перенесло акцент на метафизику и метафорику света; схоластическое учение о природе вдохновлялось замыслом универсальной оптики, с реликтами коего имел дело еще Декарт. Однако восприняв античный космос в качестве хотя бы «нижнего» неба, христианская космология унаследовала с ним и всю проблематику вращения.

Раннее христианство мало интересовалось «космосом» (слово мундус в средние века обозначало скорее человечество, чем вселенную[3]), из всех значений этого слова удержало оно лишь семантику порядка и строя. Когда христианской теологии довелось озадачиться устроением космоса, она воспользовалась заготовками неоплатонизма. Пребывающее «единое», тождественное изначальному свету, количественно дробится на «первочисла», а качественно на «идеи» – сферу мирового ума. Нижележащие уровни охватывают «сцену становления»: сначала «мировую душу» как движущую силу космоса, далее сам «космос» как результат становления и, наконец, «природу» – «последнюю стадию дробления света, которая возникает благодаря отражению божества в материи как зеркале».[4]

Математически точный ум Ямвлиха различает «12 небесных богов, которые в свою очередь распадаются на 36, а затем и на 360 богов, 72 поднебесных бога и 42 бога природы».[5] Это не считая ангелов, демонов и героев. В хореографии Прокла схема Плотина усложняется введением триад, действующих на «горизонтальных» сечениях световой иерархии. Так, уровень «мирового духа» представлен сущностями интеллигибельными (бытие), интеллектуальными (мышление) и посредничающей меж ними «жизнью»; «мировая душа» представлена божественными, человеческими, демоническими душами, и т.д.

Восстав против языческого обожения космоса, над крайним небом античности, предел которого обозначался Эмпиреем, христианская космология надстроила «небо ангелов» и «небо Троицы». Гонорий Августодунский в небесах различал три основные сферы: телесную (видимую), духовную (ангельскую) и интеллектуальную (созерцателей Троицы); суждения философов и астрономов имеют смысл только для первой. Схоласты насчитывали 55 сфер, плюс к ним сферу «перводвигателя».[6] У Бэды Достопочтенного находим схему еще более пеструю: планетные сферы упущены, зато добавлен языческий Олимп. В гл. 3 «Что такое мир» Беда пишет:

«Мир есть вселенная, состоящая из неба и земли, образованная из четырех элементов и имеющая форму абсолютного шара; образована же она\ из огня, которым светят звезды; из воздуха, которым дышит все живое; из вод, опоясывающих и пронизывающих землю и тем самым укрепляющих ее; наконец, из самой земли, которая пребывает в равновесии в середине и в самом низу мира и висит неподвижно, в то время как вся вселенная вращается вокруг нее. Назвали же небо словом «мундус» из-за своего совершенства и абсолютного изящества, так же как у греков оно называлось «космос» из-за своей красоты».

Таким образом, сферичность божьего мира христианская космология не отвергла, а еще и усилила.

Важнее то, что трудами Климента, Оригена и Псевдо-Дионисия античная космология соединилась с семитской идеей небесных «вестников» – изъявителей божественной воли. Венчает христианскую космологию сопряжение ярусов бытия с человеколикими силами, закрепленными за небесными сферами. В отличие от «начальников» всех прежних пантеонов, они (за редкими исключениями, касающихся архангелов) не индивидуализированы: каждое ангельское лицо существует во множестве неразличимых экземпляров – как атом. Зато «в средневековой модели мира нет этически нейтральных сил и вещей: все они соотнесены с космическим конфликтом Добра и Зла и вовлечены во всемирную историю спасения». Вертикаль мира напрягается настолько, что снова вызывает трудности с антиподами. Лактанций спрашивает: «Возможно ли в самом деле дойти до такой путаницы, чтобы допустить существование человеческих существ, у которых ноги располагаются выше головы? Или допустить, что деревья и злаки растут не вверх, а вниз».[8]

Если все силы античного космоса расходовались на вращение небес, то теперь они отвлекаются на общение с человеком, а оно осуществляться может лишь по радиальным направлениям мира. Круг – явление сосредоточенной мысли (образ созерцания), прямая – изъявление воли: обращаясь к людям, вращение становится излучением, кольцо дополняется или заменяется световым лучом. Иконопись знает лишь два основных сюжета: богоявление и благовестие: первое сопровождается изображением светозарной мандорлы, второе – божественного луча.

В гимнографии «Ареопагитик» Дионисий вдохновляется лучевой формой мира: никакого иного космоса, кроме «лествицы озарений и излучений», он не видит. Его песнопения разъясняют, «как из невещественного и неделимого блага недра благости порождают светы и как эти светы и в самих себе и друг в друге остаются в совечном порождению пребывании, не выходя из него».[9] Бог движет мир, сам оставаясь недвижимым и в своем непрестанном творении никоим образом не изобразимым. Однако тем, кто к нему восходит в порыве «заинтересованного и страстного созерцания», Бог может раскрыться «подобием» своей благости.[10] Поэтому, «прославляя неподвижного Бога в качестве движения, мы должны совмещать его с богоподобными словами. Прямолинейность его движения должна пониматься как непоколебимость и неуклонность исхождения энергий, из которых все рождается; спиралеобразность же – как постоянное исхождение в производительное состояние и, наконец, кругообразность означает тождество средних и крайних, соединение обнимающих и объемлемых, равно как и обращение к нему тех, кто от него отпал».[11] Геометризация духовного космоса, кажется, завершена.

Формы движения умных энергий Данте лишь распространил на встречное движение душ, доведя их систематику до математического совершенства. Геометрию душевных порывов и ангельских помыслов, поэтически описанную в «Рае», проще всего представить матрицей.

|

движение |

души |

ангела |

|

кругообразное |

уходит в себя |

соединяется с Богом |

|

прямолинейное |

обращается вовне |

осуществляет себя в нижнем |

|

спиралеобразное |

восходит к Богу рассудком |

созерцает Бога, помышляя о нижнем |

Сам поэт на протяжении всего странствия движется только по спирали: сужаясь в Аду и в Чистилище, ее витки расширяются в области Рая. Пронзив поэтической мыслью все чувственные небеса и добравшись до умственных, на восьмом (звездном) небе Данте оборачивается, чтобы последний раз взглянуть на Землю. «Тогда я дал моим глазам вернуться \ Сквозь семь небес – и видел этот шар \ Столь жалким, что не мог не усмехнуться». («Рай» ХХ. 133-135).

Согласно античным воззрениям, за пределами звездной сферы, до которой возвысился Данте, нет никакой реальности. Вмещая все сущее, античный космос за своими не имел пределами никакого «места» – он сам тот абсолютный предел, что извне определяет сущее. Теперь это не так: … «Тот, кто очертил \ Окружность мира, где и сокровенный \ И явный строй вещей распределил, \ Не мог запечатлеть во всей Вселенной \ Свой разум так, чтобы ее предел \ Он не превысил в мере несравненной».[12]

Здесь Данте пересекает порог видимого, чтобы за кулисами мира рассмотреть его механизм – прообраз всех наших образов. Теперь ему предстоит зрелище духовного космоса, надстроенного христианством над античным. Оказывается, за границами звездного неба находится «девятое небо», представляющее античный «перводвигатель».[13] Мало того, что этот двигатель превратился лишь в одно из небес – теперь он сам становится движимым; его кристальное тело вращается лишь потому, что каждой своей точкой жаждет соединиться с каждой точкой Эмпирея – сферой нетварного света.

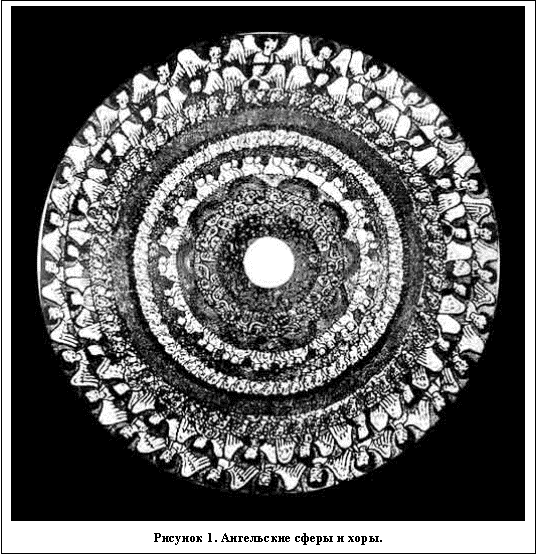

Двигателем «перводвигателя» служат ангелы (чины небесной иерархии, описанной Дионисием), собранные триадами в кружащиеся кольца-венцы. Данте видит девять (по числу небесных сфер) вращающихся колец, окружающих слепящую точку света: приближаясь к ней, они ускоряют свой вечный бег. Функции ангелов, состоящие в созерцании Троицы и определяющие строение ангельской сферы, тоже выглядят матрицей (ХХ111. 98-139 [14][14]).

|

триады созерцают |

в себе |

в Сыне |

в Св. Духе |

|

могущество Отца |

серафимы |

херувимы |

престолы |

|

премудрость Сына |

господства |

силы |

власти |

|

любовь Св. Духа |

начала |

архангелы |

ангелы |

Венец мироздания – Роза блаженных – имеет облик мандалы. Возникает она на внешней поверхности «перводвигателя», куда бьет столб божественного света, порождая круги амфитеатра, предназначенного для созерцания.[15] Видение Троицы и венчает поэму. Средоточие всего, что разлистано во всей вселенной, последняя песнь являет в образе «трех равноемких кругов», размещенных в вершинах равностороннего треугольника. Левый и правый, словно отражая друг друга, отличаются лишь цветом (золотым для Отца, белым для Сына), третий же, пламенем вставший над ними, являет Святой Дух. «Круг Сына явил в себе человеческие очертания, и Данте попытался постигнуть совмещение природы круга (Бога) и лица (человека), но ему недостало сил».[16]

Таково завершение поэмы.

Итак, постигая откровение христианского занебесья, Данте видит один вслед другому три образа, воздвигнутые один над другим в устремлении к первообразу: во-первых, небесную иерархию Дионисия, собранную в концентрические кольца вокруг точки предвечного Света; во-вторых, Розу блаженных праведников, являющуюся ему кругами амфитеатра, огибающими огненное сияние неба – «такой, как в день Суда предстанет взгляду» (ХХХ. 45), и, в-третьих, саму Троицу в облике трех разноцветных кругов, сопряженных равносторонним треугольником. Но все имеют смысл мандалы, «пламенем» объемлющей центральную «точку, что меня сразила, вмещаемым как будто вмещена».[17] Вмещая вмещающее, Данте созерцает круги созерцаний и в уподоблении им находит свою истину. Рай – это блаженство зрения, какое обретает силу тем большую, чем полнее припадает к зримому (ХХУ111. 106-8). «Знай, что отрада каждого кольца \ В том, сколько зренье в Истину вникает ,\ Где разум утоляем до конца». Но удалось ли ему увидеть последнюю истину? Силы оставляют поэта именно в тот момент, когда он, уподобляя себя «геометру», напрягшему до предела свой разум, чтобы измерить круг:[18]

Итак, постигая откровение христианского занебесья, Данте видит один вслед другому три образа, воздвигнутые один над другим в устремлении к первообразу: во-первых, небесную иерархию Дионисия, собранную в концентрические кольца вокруг точки предвечного Света; во-вторых, Розу блаженных праведников, являющуюся ему кругами амфитеатра, огибающими огненное сияние неба – «такой, как в день Суда предстанет взгляду» (ХХХ. 45), и, в-третьих, саму Троицу в облике трех разноцветных кругов, сопряженных равносторонним треугольником. Но все имеют смысл мандалы, «пламенем» объемлющей центральную «точку, что меня сразила, вмещаемым как будто вмещена».[17] Вмещая вмещающее, Данте созерцает круги созерцаний и в уподоблении им находит свою истину. Рай – это блаженство зрения, какое обретает силу тем большую, чем полнее припадает к зримому (ХХУ111. 106-8). «Знай, что отрада каждого кольца \ В том, сколько зренье в Истину вникает ,\ Где разум утоляем до конца». Но удалось ли ему увидеть последнюю истину? Силы оставляют поэта именно в тот момент, когда он, уподобляя себя «геометру», напрягшему до предела свой разум, чтобы измерить круг:[18]

Вот единственное, чего Данте не дано увидеть: божественный круг бытия, соединенный с Его же лицом.

Наглядное решение подобной задачи можно найти в повествованиях о другом Серафиме – Саровском. Собеседника он учит быть в Духе Божьем. Ученик Н.А. Мотовилов по малости своих сил сомневается в способности сподобиться благости и потому прячет от старца глаза.

«Что же вы, батюшка, – спрашивает Серафим, – не смотрите мне в глаза? Смотрите просто, не убойтесь: Господь с нами!

Я взглянул после этих слов в лице его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости полуденных лучей его, лице человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас держит за плечи, но не только рук этих не видите, ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет, ослепительный, протирающийся далеко на несколько сажень кругом».[19]

Явление этого света сопровождается, по свидетельству Мотовилова, такой тишиной и чистотой, что и сказать нельзя. Понятно, как хотелось бы этот свет сделать бесконечным, не измеряющимся ни «саженью», ни «часом». Поэтому средневековые проекты «вечного двигателя» разумели поиск не вечной Машины, а вечного Света. Блаженный Августин описал «вечную лампу», и сохранились свидетельства, что «в 1345 году на могиле дочери Цицерона Туллии был найден аналогичный светильник, горевший без перерыва полторы тысячи лет».[20] Но что, спрашивается, сталось бы с нами, если бы этот свет горел вечно, а не возжигался лицом человека все снова и снова?

К Вечному Свету Данте мысленно обращается как к мандале (ХХХ111. 127-131): «Круговорот, который, возникая, \ В тебе сиял, как отраженный свет, – \ Когда его я обозрел вдоль края, \ Внутри, окрашенные в тот же цвет, \ Явил мне как бы наши очертанья». В завершение «Комедии» описание лучистого Света незаметно переливается в описание мироворота. Он охватывает не только внутренность мандалы, обозреваемой вдоль края, но также обращение зрящего и зримого. Вот это взаимопревращение и есть воистину вечный «перводвигатель» миров, ведомых Любовью. В последних строках поэмы Данте уподобляет себя колесу, «ровный ход» которому дала любовь, что движет солнца и светила. Но чуть ранее (ХХУ111. 109-111) сказано не менее важное:

К Вечному Свету Данте мысленно обращается как к мандале (ХХХ111. 127-131): «Круговорот, который, возникая, \ В тебе сиял, как отраженный свет, – \ Когда его я обозрел вдоль края, \ Внутри, окрашенные в тот же цвет, \ Явил мне как бы наши очертанья». В завершение «Комедии» описание лучистого Света незаметно переливается в описание мироворота. Он охватывает не только внутренность мандалы, обозреваемой вдоль края, но также обращение зрящего и зримого. Вот это взаимопревращение и есть воистину вечный «перводвигатель» миров, ведомых Любовью. В последних строках поэмы Данте уподобляет себя колесу, «ровный ход» которому дала любовь, что движет солнца и светила. Но чуть ранее (ХХУ111. 109-111) сказано не менее важное:

Итак, возносясь сквозь античный космос к истине христианства, Данте так и не избавился от наваждения кругов и колес.[21] Увы, лицезрение истины во всей ее полноте не под силам одной поэзии – пусть и величайшей. Подлинным образом нового космоса, надстроенного над античным, стал сам христианский храм – синтез всех родов и видов искусств. А мандалой, связавшей сияние круга с лицом, стала средневековья икона – частичка храма, сумевшая в себя отразить (искусством «обратной перспективы») целое храма. От восточной мандалы она отличается тем, что образом центральной ценности делает именно лицо человека, а не квадратуру его тела.[22]

За исключением собственно Троицы, языческий и христианский миры равным образом изображаются «сферикой»: центр Ада притягивает по той же схеме, по какой центр Рая излучает. Можно только заметить, что занебесный мир в сравнении с поднебесным теряет одно измерение: его концентрические круги, симметричные лепестки и амфитеатры выглядят стереографической проекцией или плоским сечением сферы. Зато к античному космосу пристраивается «еще одно» измерение – чисто духовное. Земной мир рассматривается как горизонтальная плоскость (кстати, Данте, как и позднее Кеплер, человека всюду уподобляет не точке на вертикальной оси, а кругу, ограниченному лишь горизонтом). На этот плоский плотской мир опущен перпендикуляр – ось различения добра и зла, которая одним основанием упирается в абсолютное благо, другим – в абсолютное зло. Далее эта ось, имеющая на поверхности вещей нулевое значение блага, делится на равные части. Адская воронка, сжимающаяся к центру Земли, делится на 10 концентрических уровней (если лес, откуда начинается странствие, считать принадлежащим земле). На столько же слоев делится сфера, устремленная в небо кругами Рая, а также пирамида Чистилища. Каждый уровень иерархии расщепляется, в свою очередь, на отсеки с локальными формами порядка. Так возникает – дополнительно к Аристотелевой – новая «система естественных мест», призванная для различения невидимых, «внутренних» состояний человека: они расслаиваются по вертикали. Каждое из этих мест сиюминутную ситуацию человека определяет «с точки зрения вечности».

Таким образом, весь Божий мир охватывается единым созерцанием. Его единство удостоверяется самой плотью поэмы, разделяемой на столько же частей, сколько она вводит в систему мира, так что значения поэтических строк комментаторы проясняют, вычисляя их место в поэме. Словно Данте не только вводит в мир новую координатную ось, но и натягивает на нее «метрическое поле», пронизывающее сам текст поэмы.

Но действительно ли это созерцание едино? Мир «Комедии», как показывает история ее иллюстрации, не охватывается одним образом: ад, чистилище, рай рисуются отдельно, и даже схематические изображения этого мира друг другу противоречат. Один и тот же образ (пирамиды, конуса, воронки, концентрические круги) Данте использует для описания разных, в том числе и полярных частей мира, сами же части лишь надстраиваются одна над другой. Связывая занебесье с поднебесьем, он прибегает к испытанному, но уже совсем не прозрачному образу «Мирового древа». В песни ХХУ11 (118-120) изображается перевернутое дерево времени, чьи невидимые корни погружены в Перводвигатель, а зримая листва распластана по небу в виде светил.

Но если занебесье и поднебесье структурно не отличимы, то в чем же состоит откровение христианского Эмпирея? Структурным сходством этих миров, отвечает Данте, лишь подчеркивается радикальное отличие их жизни: если поднебесные сферы вращаются тем быстрее, чем они обширнее, то занебесные – наоборот. Сила ангельских чинов определяется не величиной их круга, а близостью к Богу; поэтому самый малый из них (круг серафимов) правит самой большой телесной сферой – Перводвигателем. Тем же способом выстраиваются отношения между Раем и Адом: чем более они схожи структурно, тем полярней по смыслу. Законы духовного мира строятся отрицанием земных.

Так какую реальность Данте называет «небесной»? В «Пире» он разъясняет.

«Под словом “небо” я разумею науку, а под словом “небеса” – науки на основании трех признаков, общих как небесам, так и наукам….

Первое сходство – это обращение и небес, и наук вокруг некоего неподвижного средоточия…

Второе сходство – это освещающее действие и небес, и наук…

Третье же сходство – дарование совершенства вещам, к совершенству предрасположенным».[23]

Стало быть, небесное к земному относится так же, как мышление – к своему предмету: небесное пространство совпадает с теоретическим. Система наук вращается вокруг своего предмета, освещает его и дарует ему совершенство. Наши науки, к примеру, вращаются вокруг промышленного производства. Что же до источника этих движений, то Данте поясняет: небеса вращаются потому, что «интеллигенции» их созерцают.

«Эти двигатели порождают круговращение только тем, что его разумеют … В просторечии люди называют их ангелами».[24]

Этой фигурой просторечия пользуется и Данте при обзоре вселенной в «Божественной комедии». Однако система его фигуральной речи выверена по самым строгим философским стандартам и полностью вкладывается в фундаментальные схемы теологии.

Чуть более абстрактная, но та же картина стоит перед взором Кузанца. Вычерчивая модель ума (способности отождествления и различения), «сферу» и «небо» он видит всюду, где мы определяем «предметную область» знания.

«Когда мы видим, например, что все львы, сколько их было и есть, ведут себя по-львиному, то мы представляем сферу, или область, то есть определенное небо, охватывающую своим содержанием эту видовую силу, и ставим во главе ее отграничивающий и отличающей ее от других, управляющий движением данного неба дух. Он есть как бы божественная сила, свернуто заключающая в себе всякую подобную силу, развертываемую таким движением вида, так что служебный дух есть некий помощник (министр) создателя и управитель в этой области движения».[25]

Мыслить предмет целокупно – значит, мыслить его разновидностью рода, который индивиды объемлет подобием неба, а в свернутом виде правит ими как поднебесный дух. Уподобляясь ему, интеллект в чувственном мире определяет небо зрения, небо слуха и так далее.

«Соответственно небо зрения, полное зрительной силы, управляется и приводится в движение своим особым рассудочным и различительным духом, так что благодаря интенции присутствующего в нем духа глаз обладает способностью различения, в котором живет сладостной для себя жизнью как причастный к интеллекту».[26]

Личностное понимание «сферы ума» христианство связывает с образом «премудрости божьей», а также «божественной художницы» – Софии. Ориген ее описывает как «бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но в то же время как «одушевленное и как бы живое».[27] Иконография Софии, под знаком которой христианство пришло в Россию,[28] активно разрабатывалась только в православной традиции. Замечательна космичность обрамляющей ее мандорлы: концентрические окружности вокруг престола, меж которыми встроены малые сферы (рис.8). Видно, однако, что все эти «космосы» с их сферами лишь посредники в отношениях меж людьми.

Таким выглядел космос, когда к его ревизии приступила новоевропейская физика.

Примечание. "Сферика" не вошла в монографию В.В. Шевченко "Прошальная перспектива".

[1] Blumenberg H. Paradigmen zu einer Metaphorologie. „Archiv für Begriffsgeschichte“. Bd.6. Bonn. 1960. S.112.

2 Ibid. S. 130.

[3] Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М. Искусство. 1970. С. 53.

[4] История философии. М. Политиздат.Т.1. 1941. С.374.

[5] Там же. С.376.

[6] Гуревич А.Я. Цит. соч. С. 65.

[7] Беда Достопочтенный. Книга о природе вещей. ВИЕТ. 1988. 11. С. 143.

[8] Цит. по: Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М. Прогресс. 1986. С.222

[9] Ареопагитики. АМФ. Т.1. С.607.

[10] Это признает и Данте (28. 130-132). «И Дионисий в тайну бытия/ Их степеней так страстно погружался,/ Что назвал их и различил, как я».

[11] Там же. С.619.

[12] Х1Х. 40-45. Ведь если «чертит», то на чем-то, что превосходит границы очерченного, и, кроме того, сам находится за границами чертежа.

[13] Напомним, что перводвигатель Аристотеля, будучи неделимым, не занимал в космосе никакого определенного места, хотя – в порядке первоисточника энергии – сближался с крайним небом.

[14] См. также «Пир» Данте.

[15] Форма амфитеатра не вполне понятна, потому что там уже не действуют законы центральной перспективы: даль и близь видны одинаково отчетливо, и вещи не заслоняют друг друга.

[16] Доброхотов А.Л. Данте Алигьери. М. Мысль. 1990. С.187.

[17] «Рай». ХХХ.10-12

[18] «Измерить круг» - значит, решить квадратуру круга – см. комментарий М. Лозинского.к «Божественной комедии»

[19] Цит. по: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. М. 1991. Сс.171-2.

[20] Михал С. Вечный двигатель вчера и сегодня. М. Мир. 1984. С.15.

[21] Новизна его странствия состояла, пожалуй, лишь в том, что космическое движение получило в «Комедии» историческое измерение, собрав в небесные круги персонажи и события всей истории.

[22] В каком-то смысле распятие делает явной форму, которая мандалой лишь подразумевается - как если бы представляло ее обратную, невидимую сторону. Собранный всего из двух прямых, крест – простейший образ излучения, тогда как окружность – простейший образ охвата. Вывернутый наизнанку, квадрат предстает крестом, а круг – соразмерным ему человеком.

[23] Данте Алигьери. Пир. Соч. в 5 тт. Т.5. Терра. Спб. 1996. с. 82

[24] Там же. С.88

[25] Николай Кузанский. Соч. в 2 тт. Т.1. С.356.

[26] Там же. С.357.

[27] Цит. по: С. Аверинцев. София. «Философская энциклопедия». Т.5. М.1970.С.62.

[28][Софии посвящены три главные храма, построенные в 11 веке: в Киеве, Новгороде и Полоцке.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы