Я должен спастись

Товарный состав тормозил. Дверь вагона была открыта. Лев лежал на соломе, глядя в открытый проем. Неубранная ржавая рожь распахнулась перед ним. Колеса заскрипели, и поезд остановился. Стало тихо до неузнаваемости. Светило усталое солнце.

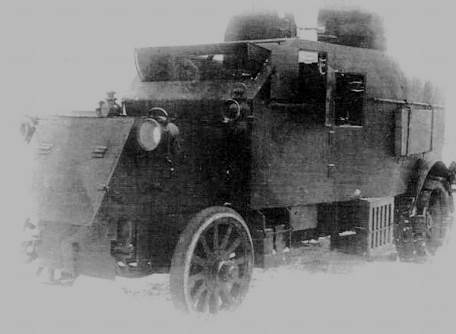

Броневик ехал по полю не спеша. Был он маленький, черненький, блестящий, как свежевылупленный жук. Резиновые надутые шины подпрыгивали на кочках. Шины были новенькие. К ним еще не пристала грязь.

Внутри броневика плотно сидел Бруневич.

Он знал, что состав уже подошел и остановился.

Бруневич жевал на зубах папироску с приятным бодрящим вкусом. Сдавливал бумагу, высасывал пропитанное слюной. Цедил с помощью языка и передних зубов. И пару раз сглотнул – круглое, никотинное - с новым заскорузлым ощущением.

Пора было, однако, заряжать пулемет для разнесения вдребезги вагона со всеми спрятавшимися за досками. Перемешивать точной и скрупулезной очередью, вскидывая золотистые занозы щеп, выдранные волокна бруса - в солнечных разломах с рубиновыми струйками, с брызгами. И пусть корчатся бледные, белые, пусть дрожат мясные, пусть по-лягушачьи подпрыгивают по раздрызганным доскам.

«Да, именно ими надо заряжать, бронебойными, - подумал Бруневич. – Это будет тогда у меня неумолимое, коренное, и основательное, до платиновых».

И Бруневич (так звали комиссара) стал деловито заряжать.

«Хотя неизвестно, коснется ли протезов, и как прореагируют», - додумал он вдогон, шелестя сросшимися пальцами по пулеметной ленте с услужливо выступающими и осклабленно злыми, как собаки, всегда готовыми к смертной дрочке патронами.

В один из зеленых с желтым моментов времени один особенно злой замысловатый патрон заковыристо засел, возносясь острым наконечником наверх, но Бруневич нажал ему на макушку, утапливая в прорезь прокуренным пальцем, и вставил обратно в патронник с помощью щелчка, неизменно сопровождающего победу человека над металлом.

Глянув в узкую, нависшую, как бровь, щель и оценивая сквозь нее раскинутостью опытного взгляда расстояние до вагона, Бруневич крикнул назад вниз в люк под рубкой:

- Михай, довольно! Останавливай!

Чумазый водитель, седой паренек с сияющими от радости глазами остановил, широко и однообразно улыбаясь от предвкушения назревающего – лёт в щепы, обилие каркасного потока с изнурительными от крови и боли криками жертв.

Сверху устало нависало солнце, прикрытое виноградными гроздьями белых пустеющих облаков, закатанных назад, как глазные белки.

Все было готово к расправе.

«Не успел я родиться обратно», - подумал Лев, взглядывая на останавливающийся как раз напротив вагона, метрах в сорока, аккуратный черненький броневичок с медленно разворачивающейся в его сторону пулеметной башней.

Один из мужиков, особенно высокий, с длинным золотистым тромбоном в руках, встал во весь рост напротив двери, дотрагиваясь со своей высоты тромбонной кулисой до дощатого пола. Он приготовился играть последнюю музыку, чтобы подбодрить своих товарищей.

«Чтобы и ты, мал малой, детеныш тридцати шести с лишком лет, чтобы и ты мужался», - сказал себе Лев.

Что сейчас и ты повзрослеешь в разорванной груди своей, проживешь все, что было и чего не было. Что остановишься навсегда. И что смысла во времени больше не будет. И раз смысла бояться уже не будет, то не пора ли и перебрать в памяти прожитое? Чтобы успеть найти хоть один из тех моментов, в котором следовало бы остаться тебе для готовящегося перехода в следующее различие. Потому что и вся наша жизнь, как виноградная заря, свисает с чьих-то ресниц, как солнечное охапье после купания на озерных морозных прудах, на восточно-западных и по южному морских зеленоглазых заливах…

Так, наверное, пелось в песне тромбоном.

Закончив играть, музыкант дал Льву мороженое, которое припрятал на груди, за рубахой. Аленький, с шоколадными тонкими пластиночками пломбир. Музыкант как будто хотел сказать этим Льву, что умирать не страшно.

Уже готова была произойти смерть. Но словно бы весло времени еще не оттолкнулось обратно. Чтобы еще помедлили, не поплыли в своих белых гробах вырезанные из своих больших лучезарных грез.

Но уже накренилось, уже нависало, и со стороны палача-комиссара, для какого дело это было плевое и привычное, как работа со свеклой на балконе. С другой же стороны – и над жертвами его, как уже среди крошева кромешного, криков и крови, грохота пулеметной очереди, разрушающей методически, дробящей подряд, шьющей и пьющей насквозь - и золотистый раструб тромбона, и тромбониста самого, дергающегося, первого, высокого, вставшего навстречу в раскрытых дверях.

И уже началось…

Постреляв, как в тире, по кастрюлькам, как в столовой по чашкам на этажерках, поработав из пулеметного ствола, извне - с напряжением прижатой к разгоряченному цевью щеки, а изнутри – к закоченевшим от усилия и плотного никотинного вкуса бумаги деснам от корней зубов, да еще и устав от собственного довольно неестественно сжатого бицепса и занывшего, заторможенного в однообразной позе пальца, одолевающего в неподвижном статическом напряжении пружину спускового крючка, Бруневич наконец отсел от раскаленного металла и, все еще со сладостными криками предсмертных, звучащими по-прежнему в ушах его, вместе с грохотом от очередей бронебойных, со все стоящими перед глазами картинками расползающихся в ужасе раздробления на части тел, уже застывающих навсегда в своем мертвом часе, с такими кадрами чужой, не своей - а все же и одной природы со своей – кинокартины, как будто что и пчелы дичали до смертного меда, обращаясь в полых металлических дальних своих, при такой массированной упорной стрельбе, что, отсев, Бруневич даже подумал, что сам для себя он поставил статически прижимной рекорд, а еще это неудобное положение коленом на откинутую крышку люка, что даже затекла и заныла под штаниной коленная чашечка. И так, насосавшись видений своих, и наслушавшись снова звуков, он и откинулся от горячего друга-пулемета. И рука его потянулась за бутербродом с сыром и колбасой, и еще сверху, через слой майонеза с горчицей, с буженинной ветчиной девушки Лиды, которую вешали кверху ногами позавчера в соседней с зеленым миром деревне. Так Бруневич решил, наконец-то, и закусить, утоляя голод с жаждой заодно, вливая из бутылочного горлышка себе в горло на сей раз козьего молока, буквально вырванного с бутылью в крике из рук молодой красавицы, разумеется, голой, привязанной к дереву льняными жгутами.

Он запил глубоко назад. Опрокинув голову, лил в горло долго крупной круглообразной струей убежденного до нескончаемости жажды. Пока чумазый, седой от смертных наслаждений, Михай, не заметил ему:

- Ух, здорово пьешь, комиссар. Оставь хотя бы. Дай умыть жажду и мне.

Он сказал так, потому что устал растопыренными глазами смотреть на разлетающееся в щепки, на осколки костей лицевых с содранной кожей насквозь, что попало налобных, взбученных, как рогами обратно, кровяных струй, вырванных назад…

В темноте, что не попало почему-то, Лев очнулся на чьей-то руке, что еще жила, но была уже рукой мертвого. В углу бронебойными пулями был прибит другой. Как гвоздями - к стене вагона. Тромбонист, опрокинутый навзничь с простреленным лицом и с месивом из груди, лежал как будто подмененный. Качалась разбитая тарелка тромбона, была оторвана трубка кулисы.

Лев догадался, что жив. Он стал выкарабкиваться из-под липкого, мокрого и кое-где еще теплого. Мысль о спасении словно бы фосфоресцировала на мертвых телах. Голова кружилась от сладкого гнусного запаха. Подползши к двери, Лев вертикально вывалился под колеса. Стукнувшись лбом о грунт насыпи, он покатился куда-то вниз.

«Неужели жив? - стучала жила на поцарапанном лбу. - Цел и невредим! И только мокрый от мочи чужих, предсмертного кала чужих, спермы чужих...»

И так он затих на дне травяного откоса - с месяцем, голубовато струящимся в поцелуе сонном, над маревом победных.

И травы на дне были легкие и шелестящие.

«Что жизнь? – вздохнул Лев. - Нескончаемая агония. Исполненное тишины поле, где я оказался, - обманчиво все. Где-то здесь, по-прежнему застыла, наверное, ждет и меня машинка-броневичок».

Странное ощущение, словно коснулось темени его, как взгляд лучезарного ока, будто скользнул быстрый шанс на спасение, что надо как-то ползти и прикрепиться. Залезть, спрятаться где-нибудь сзади на броне броневичка. И так, с помощью зла избавиться от самого зла. От останков уже пойманных и уже убитых. Что еще не поздно спрятаться за бензобаком между шлангами подачи. И заснуть там, и хорошо выспаться во сне, пока броневичок не вернется в город, где давно уже ждет Льва его мать. И где и другие женщины, связанные и не истребленные за рощей, ожидают хотя бы еще одной партии мужчин, направленных к ним в другом вагоне.

Таково было замыкание мысли, хотя Лев и ожидал ее размыкания до какого-нибудь счастливого момента, когда и вся жизненная история смогла бы развернуться обратно. И в тот самый миг, когда Лев уже приподнялся на локте и высунулся из трав, чтобы взглянуть на броневичок, до которого было метров сорок по-прежнему, в тот самый миг вдруг что-то лязгнуло на броне и откинулось назад. И из металлического откупоренного отверстия появилась седая молодая голова. А вслед за ней, снизу – выпирающее ее, выталкивающее из железных недр тело, здоровое, совершенно невредимое и живое. Вместе все это составляло фигуру. Это был молодой водитель Михай, который выпрыгнул помочиться на рожь. И через секунду рожь уже блестела и колыхалась колосьями под струей, пока опорожнялся михаев пузырь, в котором скопилось переработанное за день. В броневичке было душно, и с позывом на низ Михаю захотелось простора, забыть о работе, пусть красивой и важной, и даже торжественно важной, грязно-красивой, как цвет знамени, упавшего в дождливый истоптанный чернозем, в тупую глину с микроорганизмами сплевывания и отхаркивания, и со всей безучастной к этим человеческим отходам, проходящей мимо армии захватчиков.

Коренное население давно уже выдрало себя с корнем из своей страны, и ни на что не засматривалось. Немногие догадывались о возможности нарождения обратно, как Лев. Но тема эта была запрещена, также как были запрещены и стада диких грез неземных. Да что говорить, если под подозрением неусыпных были даже и водоемы прозорливых, не верящих в силу.

Поднимая взгляд от параболы струи, Михай заметил голову в траве, удивленную и как будто обездвиженную.

- Сидишь? – спросил голову Михай.

- Сижу, - ответила голова.

- На корточках?

- На корточках.

И тут к сердцу Михая прихлынула такая симпатия, как будто во ржи он узрел родного отца.

- Подожди. Я тебе сейчас бутерброд принесу, - сказал Михай и, застегнув ширинку, скрылся в отверстии люка.

Там, в темноте, он отсоединил бутерброд от руки спящего Бруневича и полез с бутербродом обратно.

Сало и ветчину Бруневич уже съел (он стаскивал и сжевывал с бутерброда и то, и другое пластами, постепенно приближаясь к черному основанию хлеба), но колбаса, сыр и майонез с маслом между пластами еще оставались, сверху же была намазана свежайшая горчица с таким резким и редким запахом, что хоть вырви от слез глаза.

Так, едва не расплакавшись, Михай и выпрыгнул обратно из люка легкой пчелкой и понесся, моргая ресницами, по ржи к тому месту, из которого раньше высовывалась голова.

Но головы там уже не оказалось. На прежнем месте оставалась только вымятая во ржи лазейка со следами от корточек.

Лев вдруг как догадался, что раз зло частями полезло наружу, то, значит, оно ослабевает изнутри, и что надежнее для спасения оказаться сейчас в самой его сердцевине.

И так Лев уже и наклонялся над лицом спящего Бруневича, как над каким-то издалека ледяным потоком, по которому скользили сновидения маленьких обезглавленных конькобежцев. Правда изуверств прихлынула к обратной стороне глаз Льва, и он стал бодро мстить Бруневичу консервным, попавшимся под руку, ножом. Надсадно обхватив и всю голову изумленно просыпающегося палача, Лев стал бить его изо всей силы лицом о пулемет, ломая спусковой крючок и прицельную планку вместе с височными, лобными и затылочными костями.

Залезши с бутербродом обратно, Михай обмер от зрелища. То, что было лицом Бруневича, вдруг перестало им быть, а представляло теперь собой кровавую кашу, расползающуюся по обломкам пулемета.

И вот тут-то в дальнем углу броневичка и зашевелилось упакованное и завернутое в брезент. И уже разворачивалось голым свежим и женским.

- Как вы здесь оказались? – спросил Михай развернувшуюся из брезента женщину. – Вас же раньше здесь не было, когда я готовил в углу бронебойные пули, смазывая их для надежности маслом?

- Я была здесь всегда, - ответила она.

И многозначительно посмотрела на Льва.

- Вот как? - подозрительно рассматривая их обоих, сказал Михай.

Михай не был против голой женщины, также как и Льва из ржи. Смерти он насмотрелся вдоволь. Да и Бруневич слишком ярко пользовал Михая для грязной работы, посылая собирать в алюминиевые тазы выбитые из лицевых челюстей платиновые протезы. Копаться в кровяной каше Михаю было тогда и противно, и обидно. В конце концов, он был не такой уж и маленький, и его давно уже привлекала взрослая жизнь с наблюдением издалека, с постепенной оснасткой мысли, накапливающейся под нескончаемым напором бегущего опыта. Кроме того Михай давно уже искал и своего отца или хотя бы чужого, который мог бы выглядеть, как свой, и наконец бы ответил на кое-какие созревшие вопросы.

Лев тоже не ожидал, что в самом центре броневичка развернется из брезента женщина, да еще голая, и теперь был не против пронзить ей пальцами глазницы. Как бы он не мечтал подспудно о баррикадах из женских органов и об их взятии на штыки, вполне он мог бы сейчас и задушить ее, тихо и тщательно взять пальцами за шею и сжимать без единой капли сочувствия, пока воздух не перестанет поступать в легкие и в бронх, напитывая по пути розовую пастилу мозга, исторгающего облеченные мыслями слова.

- Пойдемте поженимся, - сказал, наконец, Михай.

В воде водолазно он решил поплавать хоть с кем-нибудь и как самый младший предложил.

- Мы с Бруневичем проезжали вчера пруд, там, за деревней, в которой жила девушка Лида.

- Так, значит, ты уже видел между ногами? – гневно сверкнули в темноте глаза женщины.

- Я старался не смотреть, - отвечал Михай. – Мне было назначено Бруневичем следить в ее изумрудное пытками лицо и ждать в зрачках знаков агонии.

- Ты слишком добр, - покачала головой женщина, - а добрым трудно доверять.

И она как-то отрывисто заплакала, как при открытии шампанского и выпуске снежного конфетти на новогоднем вечере со снегурочкой и красноносым дедом Морозом. Одновременно она взглянула на Льва взглядом свежего жасмина, такого душистого и жаркого, что у Льва помутилась голова, как будто он вновь падал из вагона на насыпь. И если бы Бруневич оказался в этот момент жив, то он мог бы легко убить завороженного взглядом женщины Льва. Просто ткнуть ему двумя сросшимися пальцами в какой-нибудь спинной позвонок, чтобы Лев от неожиданности крякнул, и тогда позвонок бы его разошелся на половинки, что можно было бы потом прорвать и кожу, зацепить заскорузлым ногтем указательного за какой-нибудь очень важный спинной нерв, по которому, обычно, распространяется электрический сигнал. И Бруневич был уже готов очнуться от смертного сна, но у него не было лица, а, увы, только месиво, и он, слегка застеснявшись перед женщиной, которую сам же тайно и упаковывал и переносил на плече в броневичок для производства, решил все же отрезвиться обратно, все дальше и дальше в смерть, чтобы воссоединить согласие с жертвами своей работы, как будто те уже поджидали его на каменном обжигающем потустороннем солнцепеке с глумливыми безупречными ящерицами, залезающими куда надо и куда не надо.

И Бруневич решил все же не очнуться от сна, а уже бесповоротно умереть, чтобы никак уже не навредить недостреленному им Льву. Чтобы тот продолжал пульсировать сгустками фантазий, обморочно их отпускать, как парусный пар, из языкового рта, тем самым, конечно же, пленяясь и самим собою. Так Лев мог бы как коренное население, в конце концов, и родиться обратно, пусть даже и здесь, в самой сердцевине зла. И тогда ему совсем необязательно было бы добираться до матери, которая, кстати, могла бы стать уже покорно и бабушкой или даже прабабушкой Ангела.

Про Ангела Лев предпочитал не вспоминать - нигде, ни при каких обстоятельствах, ни в каких вагонах, куда бы его не отправляли. Ангел жил глубоко в слоях, текущих как бы параллельно, Ангелу было, в общем-то глубоко наплевать, родится или не родится кто-либо обратно, да еще с целым народом. Ангел все видел насквозь и просто радовался изготовлению сновидений. И кому, как ни ему, было знать, что и Лев однажды избежит тех же ловушек; и в том же масле, с той же последней одинокой сковородой радостно проснется и чисто умоется.

- Да, да, плавать, нырять и жениться, - прошептал Михай женщине. – Я буду умолять вас подныривать под вас!

Но, голая, она уже постепенно мерзла, как каждая рожь под дождем, и покрывалась такими пшеничными мурашками с такими золотистыми щипками, что ощипывать их становилось все больнее и жальче до слез, и при этом, как ни странно, еще и запрещалось, как о том смутно предсмертно догадывался и сам Бруневич, задним числом как бы просовываясь обратно в форточку жизни, уж больно ему расхотелось умирать навсегда, как будто вдруг окончательно узрел он впереди своих жертв, готовящихся к встрече – с клещами, кочергой, тромбоном и кузнечным походным горном. Как начнут они, конечно, с подмышек и постепенно опустятся вниз до самых его яиц, как будут прижимать и прижигать. И правильная речь Бруневича вдруг выехала из его рта (где тот раньше, до месива, располагался), как детский трамвайчик, и, разогнавшись по кругу, вернулась обратно, так, что Бруневич уже снова окончательно решил не возвращаться в жизнь.

На пруду среди лилий прыгали лягушки. Пучеглазые, с дикими ясными глазами, продирающимися ото сна, они были чрезвычайно взволнованы нарушением покоя. Шершавые веки глаз их, сухо расширявшиеся по обе стороны, обнажали жидкое, мутно соображающее отражение проявляющегося броневичка, пенно-густого такого, с черными шинами, как будто это приехал некий новый баллончик для бритья, - как оказия, этаким-таким-растаким рекламным роликом на зацепе.

Недалеко от пруда, на пне сидела бабушка, сама удивляясь себе и складу своего характера.

Пруд по ноги залил и зыблющееся отражение старого рыбака, который как будто вылезал со своей леской из плавающих кувшинок, как какой-нибудь водяной. В зубах он держал железо крючка и пытался его разогнуть, чтобы успешнее произошло нанизывание толстого скукоженного червяка, которого только что он достал из гашеной извести кристально белым и чистым и при этом почти прозрачным на раздувающемся от наслаждения кончике.

Деревья цвели миндальными листьями наугад, создавая порхатую тень в нарядных вершинах. Земля была плотно упакована гроздьями зеленых лопухов. Охая, как невеста, вылезала и вездесущая ползучая земляника с белыми фартучками, и нарисованными на них детскими глазами.

Ни старый рыбак, ни бабушка почему-то не прореагировали никак на наглое появление баллончика-броневичка. Бриться было, конечно, бесполезно. Легко раскрутившись башней налево или направо, броневичок мог пальнуть куда угодно, скашивая очередями все подряд, как созревшую землянику. Мог бы заодно и рощу, с задами кипарисов белых и тополей, как будто они продолжались и дальше, стоило только пойти по тропинке.

От тарахтяще-надсадного наезда броневичка лягушки расквакались и распрыгались вертикально, как клопы и комары по параболам. Как какими-то смердяными каплями с лапками, рассеянными такими близорукими радугами, толкущимися то туда, то сюда, что, как говорится, никто не в силах был бы даже найти и выхода из троллейбуса.

Ангел же подглядывал из-под земли и сверху, как на водяных газовых столбах, как когда струи, изнемогая, достигают высоты, медлят, останавливаясь между верхом и низом, а потом низвергаются обратно. Каждый, конечно, видел такое, хотя бы раз на площадях. Оно и неплохо задумано с точки зрения гейзера, хотя и с излишней грезой о рассеянии. Но ангел, в отличие от каждого, к рассеянию относился необусловленно.

Из броневичка вышли задним откинутым люком, как автомобильным, Лев и Митяй. На плечах они вынесли женщину, которая лежала теперь откровенно прямо, очень по-дамски, сомкнув лопатки и вытянув вперед руки, а назад ноги, в разные, разумеется, стороны. Она была протянута, как уже готовые мостки, как будто их хотели перебросить через бурлящий поток или хотя бы временно положить на две перекладины, как это делают иногда фокусники и атеисты, чтобы перейти по телу ассистентки с одного края на другой, даже иногда и попрыгав на животе ее, на самой середине, да еще и приложив иногда с собой туда же и килограммов по сорок-шестьдесят жирных пудовых гирь из физкультурного зала.

- Давай положим ее на воду и подтолкнем, как плот. А сами за ней поплывем и придержимся, - сказал Михай Льву.

- А не захлебнется?

- Чего же ей удивляться? Мы подхватим.

- А тот? – кивнул назад Лев.

- Вынесем, - согласился Михай.

И, положив спящую на две равномерные кочки, они вернулись обратно.

Ангел же не спал и все видел и сверху, и снизу, из-под земляничной земли. И Он наклонился над раскрытым ртом женщины и стал просить ее, чтобы она, пока не поздно, умерла. Он стал искушать ее смертью, отравленной, как сок новогодней бузины, что уклоняется от молнии. Щелкнув невидимыми пальцами, Ангел призвал влагу снега и дождей, чтобы те падали холодными снежинками и мокрыми, как от фонаря, каплями на ее, женщины, голый живот, и чтобы она поскорее преставилась.

Вокруг была-цвела трава, и расселись любопытные лягушки. К тому же со дна пруда поднимались две-три или даже четыре-пять затопленных православных церквей с голыми булькающими под водой мужиками, сидящими, как тараканы, на куполах.

Медлить было нельзя. Поцеловав женщину в открытый рот, Ангел воровато исчез.

В конце концов, кому какое дело, как разворачивалось зрительское восприятие. Назревая бузинно, оно создавало опору для молнии и для ее уклонений.

Бруневич был, конечно же, по-прежнему жив. Он страдал от изувеченного лица и глаз, что не мог видеть все правильно. Михай вынул остатки пулемета из его проломленных лицевых костей и разбросал их по свежей траве луга.

- Надо бы прикопать от запаха лжи. Не мух же с бабочками плодить, надо дать жить и другим созданиям природы, а не только отчаянным, - сказал Лев.

Михай никчемно согласился. И на глазах бабушки и старого рыбака они стали медленно и глубоко зарывать созревшее тело Бруневича между корней огромного дерева, не то бука, не то граба, раньше, как будто, спрятавшегося и сидящего, как на корточках, за кустами, а теперь вдруг как выскочившего с раскрытыми вздевшимися ветками-руками, и страшно, пугающе захохотавшего.

Лев оглянулся к женщине. Но на расставленных кочках ее не оказалось. Она уже плавно плавала на поверхности воды, как какая-то водомерка, на своих длинных каблуках и подзывала Льва тонкими пальцами, как будто собиралась приручить его за какое-то причинное место.

И Лев соблазнился броситься на свисток ради одиозного и одноразового наслаждения, хотя и держаться-то на воде не умел. Он подспудно надеялся ухватиться в случае чего за мохнатые каблуки, если, конечно, не удастся прикрепиться.

И Лев уже разбежался и оттолкнулся. Но тут кто-то прокричал над ним с высоты:

- Брат, брат, брат!

Это оказался ворон, пролетавший под облаком. Он, собственно, только каркнул. Но у некоторых это отозвалось живой речью, прозвучавшей под архитектурными невидимыми сводами второго слуха, который, конечно же, чутко не спит, а потому и слышим.

И Лев как один из тех некоторых догадался вдруг, что и пруд этот с женщиной, да и все прочее, есть всего-навсего какая-то фикция, каких-то словно бы дерибасовских знаков, и что, пока не поздно, надо бы как-то развернуться (а он уже прыгнул) и лететь бы лучше к матери в конгресс, которая одна только и может его спасти.

С высоты полета Лев стал приглядываться к бабушке, на пне сидящей, словно уже хотел найти, увидеть и в ней какие-то родные или хотя бы соседские черты. Не та ли это бабушка, что вечно торчала со второго этажа пэ-образного дома, где Лев жил когда-то в детстве на улице Изумрудная? Та бабушка обычно высовывалась на закате, когда было уже славно тихо, когда лишь шелестел полив рыбака, который разбрызгивал золотоносную влагу из шланга, прижимая пальцем его изголовье, чтобы влага разлеталась пунктирно, как радуга, веером, и падала, шелестя по листьям смородины, чтобы те согласно, услужливо качались, как живые, принимающие и подарки, и розоватые рдеющие лучи последнего баснословного солнца, что одаривало их на своих последних полосках дня поверх зелени всех садов, всех маленьких крыш и всех домишек этого маленького городка. И как будто Лев на трехколесном уже объезжал по асфальтовой дорожке вокруг пэ-образного двухэтажного дома, мчался вдохновленный зелеными светофорными листьями вишни и останавливался на красных георгинах. Все товарищи его давно уже пересели на двухколесные, отправив на чердак ненужные вспомогательные колеса, так все товарищи давно уже стали взрослыми, уже они учились балансировать и не падать на двухколесных, и строго смотрели на Льва, как он все не мог держать равновесие себе присущего от заваливания к тому или иному. Потому и оставлен был пока с третьим колесом.

Та ли это была бабушка или не та, было, конечно, неизвестно, но уже воспоминание тронуло своим невидимым крылом Льва, как будто это и был тот самый момент, в который только и стоило возвращаться. И старый рыбак, наматывая леску на усы, давно уже как-то странно усмехался, как будто что-то большое, полуспящее, как пальто, плосковато пристроившееся на дне, уже шевельнулось, зацепляясь-таки нижней вывороченной губой за хитро выпрямленный крючок.

- Давай, давай! – закричала, отплывая все дальше на середину пруда голая женщина.

- Давай, давай! – закричал, продолжая полет свой по дуге воздуха Лев.

- И я тоже, и я тоже! – кричала она, отплывая еще дальше и дальше на середину.

И тогда-то на блесне снизу блеснула молния. В яркой темноте отклонилась боковая бузина. В темной яркости шарахнулись нарядные шарики бузинных ягод. Сжав свой перст, Ангел пронзительно прогрезил летящего, завернул его, голого, в фольгу грома, и с грохотом возвернул обратно, обрушивая на жестяной паркет.

Удар как будто поставил Льва перед новогодней елкой. Уставившись в праздничный елочный шар, как комар оранжевого, он вдруг подумал, что все в его жизни с неизбежностью искажено. Он повернул голову и увидел сидящую перед ним на корточках мать. Она смотрела на него из-под длинных нависающих ресниц. И взгляд ее не был добр.

- Ты, что, еще ничего не понял? – мрачно сказала она.

- А что я должен был понять, мама?

- Повторяй за мной.

- Что повторять?

- В самом центре зла.

- В самом центре зла.

- Есть еще и сердцевина зла.

- Это та плавающая женщина с длинными мохнатыми каблуками?

- Повторяй за мной: я должен повторять!

- Я должен повторять! – заторопился Лев.

- Я должен спастись! – закричала мать.

- Я должен спастись! – закричал Лев.

- Если еще не поздно, - вздохнула мать.

И Ангел, неутоленный, знающий и незнающий, присутствующий и отсутствующий, ради различия между «во-первых» и «во-вторых», положил тихо крылья свои Льву на лицо.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы