Страсти по Гибсону

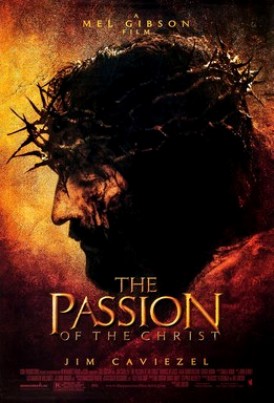

Обзор фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы»

Христиане всего мира – в предвкушении праздника Светлого Христова Воскресения, которому предшествует Страстная неделя, названная так по евангельским событиям, известным как «Страсти Христовы». И когда речь заходит о кинематографе, в связи с этим словосочетанием тут же вспоминается одноименный фильм Мела Гибсона, уже пятую часть века (в этом году фильму исполняется 21 год) не оставляющий равнодушным широкую аудиторию зрителей по всему миру…

Христиане всего мира – в предвкушении праздника Светлого Христова Воскресения, которому предшествует Страстная неделя, названная так по евангельским событиям, известным как «Страсти Христовы». И когда речь заходит о кинематографе, в связи с этим словосочетанием тут же вспоминается одноименный фильм Мела Гибсона, уже пятую часть века (в этом году фильму исполняется 21 год) не оставляющий равнодушным широкую аудиторию зрителей по всему миру…

По словам о. Андрея Ткачева, картина Гибсона – та, которой оправдывается существование кинематографа, особенно современного, и я полностью разделяю данную оценку. С тех самых пор, как «Страсти Христовы» были мною впервые увидены, я был и остаюсь того мнения, что это – шедевр кинематографа и, возможно, одна из величайших кинокартин. Едва ли кому-либо еще удастся когда-нибудь в формате полноценного художественного фильма почти что детально воспроизвести последние 12 часов [земной] жизни Основателя одной из крупнейших мировых религий.

При характеристике «Страстей Христовых» сразу же следует обратить внимание на то, что это – явно апологетическая картина: известно, что Мел Гибсон – ревностный католик, причем католик ортодоксальный, решительно не приемлющий те нововведения в жизни католической церкви, что произошли во второй половине прошлого столетия, в правление папы Иоанна Павла II. И стоит отдать должное Гибсону, что поставленная им цель защиты исповедуемой им веры удалась ему на славу, о чем лучше всего свидетельствует тот факт, что, пожалуй, редко какая картина в истории кинематографа производила такую полярность в ее оценках, причем таковая полярность имеет место как среди христиан, так и среди тех, кто либо просто не принадлежит формально к христианскому вероисповеданию (как автор этих строк), либо и вовсе далек от него по духу.

Иные ревнители христианской веры тут же заметят, что ни один живущий на земле человек недостоин играть роль Богочеловека, что Мел Гибсон, как сценарист и режиссер фильма, дозволяет себе целый ряд вольностей, несовпадающих с буквой евангельского повествования. И действительно, при всем том, что в целом Гибсон, как и подобает правоверному католику, достаточно бережен в обращении с текстом Евангелия (не в пример тому же Мартину Скорсезе – режиссеру фильма «Последнее искушение Христа»), на протяжении всей картины мы обнаруживаем пусть и благочестивый, однако же достаточно смелый полет художественной фантазии автора. Причем фантазия эта дает знать о себе едва ли не с первых кадров фильма, действие которого открывается сценой «Моления о Чаше» в Гефсиманском саду: если, согласно Евангелию от Луки, в минуту Гефсиманского борения Иисус Христос был утешаем ниспосланным к Нему с небес ангелом, то, по Гибсону, «Моление о Чаше» сопровождается искушением Христа дьяволом. По Евангелию, Спаситель был искушаем Сатаной один-единственный раз, когда, прежде чем приступить к Своему земному служению, Христос, приняв крещение в Иордане из рук Иоанна Предтечи, удалился на сорок дней в пустыню (по образу сорокалетнего странствования евреев в Синайской пустыне под предводительством Моисея). У Гибсона же мы видим, что Христос повторно искушаем Сатаной, подстрекающим Его не исполнять Свою миссию – искупление рода человеческого от первородного греха. Отмечу при этом, что образ Сатаны вышел у Гибсона блестяще: роль дьявола исполняет дочь великого Адриано Челентано, Розалинда, что, вне всякого сомнения, должно, по замыслу Гибсона, придать образу «Врага» налет противоестественной, нечеловеческой андрогинности, наводящей куда большую жуть, нежели фольклорно-карикатурный образ «обезьяны Господа Бога» с рогами и копытами. Сама сцена Гефсиманского борения Христа поставлена Гибсоном не менее блестяще: Сатана, убедившись, что его увещевания приходятся мимо цели, напускает на Спасителя змея (этот образ – явная аллюзия на змея-искусителя в Эдемском саду), триумфально раздавленного Его ногой по завершению Им молитвы – как бы в ознаменование уже одержанной им духовной победы.

Впрочем, подобные вольности в обращении с текстом Евангелия отнюдь не относятся к недостаткам фильма: выше мною уже было отмечено, что фильм – акт веры ревностного католика, но при этом не стоит забывать, что «Страсти Христовы» – все же не богословское, а художественное произведение. Несомненной удачей фильма можно назвать сам образ Иисуса Христа в исполнении Джеймса Кевизела: по правде сказать, после «Страстей Христовых» ни один другой актер уже не воспринимается мною в роли Спасителя. Христос в исполнении Кевизела (и, соответственно, в подаче Гибсона) – возможно, не «евангельский» (и уж тем более не исторический), но совершенно «канонический», аутентичный духу церковного учения. Невыразимое единство истинно царственного достоинства в перенесении выпавших на Его долю страданий с человечностью этих самых страданий – именно такое впечатление на протяжении всего фильма производит Христос в исполнении Джеймса Кевизела. Не будет лишним отметить, что, в полном соответствии с системой Станиславского, Кевизелу приходилось, что называется, вживаться в роль: так, например, удары хлыстов в сцене бичевания Христа были отнюдь не постановочными; крест, который Христос в исполнении Кевизела нес по пути на Голгофу, – вовсе не бутафорский, а весивший несколько десятков килограммов. Особенно удавшимся Кевизелу я считаю душераздирающий вопль Распятого, выражающий парадокс парадоксов церковно-христианского учения – парадокс оставленности Бога Самим Собой: «Элои! Элои! Лама савахвани?!»

Гениальный кадр фильма – скупая слеза Бога-Отца, падающая на землю в виде капли дождя после того, как Христос испустил на кресте Свой дух…

Самые гнетущие сцены фильма – сцены бичевания Христа и Его пути на Голгофу. И здесь мы видим одну из несомненных актерских удач фильма – вульгарную, разнузданную солдатню, отличающуюся поистине нечеловеческой и к тому же залихватской жестокостью.

В том, что касается актерского состава, несомненным попаданием «в десятку» следует признать образ Понтия Пилата в исполнении болгарского актера Христо Шопова: перед нами – амбивалентный (и вместе с тем по-евангельски достоверный) образ циничного управленца, глубоко презирающего подвластное ему население Иудеи («Знаешь, что для меня беда, Клаудия? Это вонючее отродье, это жалкое отребье, что на улице»), но при этом отдающего себе отчет в безумии происходящего у него на глазах («Еще неделю назад вы с почестями встречали этого Человека в Иерусалиме как пророка, а теперь жаждите Его смерти: вы можете мне объяснить это безумие?!»), а потому ищущего способы оправдать Того, Кто был предан его суду. Особенно запоминающимся моментом в фильме является тот, когда Пилат, демонстрируя разъяренной толпе Христа, подвергнутого в ходе бичевания жесточайшему истязанию, с целью вызвать у этой самой толпы сострадание к Спасителю, восклицает «Ecce Homo!» и натыкается на встречный возглас «Распни Его!» с недоуменно-досадным выражением лица. Именно благодаря актерской игре Христо Шопова всякий раз, когда мною пересматриваются «Страсти Христовы», мне вспоминаются слова Тертуллиана, сказавшего, что в глубине души Пилат уже был христианином. Кстати говоря, в «Страстях Христовых» не менее удачна, чем линия с Пилатом, и линия с женой Пилата, Клавдией Прокулой, которая, согласно церковному преданию, в итоге приняла мученический венец за Христа: в полном соответствии с Евангелием, она увещевает мужа оправдать преданного его суду Галилеянина, а в сцене бичевания и вовсе выходит к Богоматери, вынося Ей и Марии Магдалине полотна, которыми в последующем Дева Мария и Магдалина вытирают кровь истерзанного Спасителя.

Резким контрастом с образом Пилата в фильме выступает образ архиереев – в подаче Гибсона этот образ выступает столь же евангельски достоверным, как и образ Пилата, почему, давая свою характеристику «Страстям Христовым», Андрей Кураев с полным на то основанием сказал насчет данного образа: «Очень узнаваемо». Как по мне, именно жесткая, бескомпромиссная линия Мела Гибсона в изображении «книжников и фарисеев, лицемеров» послужила поводом к тому, чтобы обвинить картину в «антисемитизме». Примечательно, что именно по требованию действующей в Соединенных Штатах еврейской Антидиффамационной Лиги при прокате фильма в кинотеатрах пришлось убрать субтитры (в прокат «Страсти Христовы» вышли именно с субтитрами), передающие евангельские слова: «Кровь Его на нас и на детях наших!» Впрочем, что касается обвинений «Страстей Христовых» в антисемитизме, то лично мне остается лишь добавить, что, если эти обвинения и справедливы в адрес Мела Гибсона, то они столь же справедливы в адрес самих Евангелий (точнее, их авторов), поскольку в данном случае Гибсон, по верному замечанию того же Кураева, действовал, как сценарист и режиссер фильма, строго по-евангельски, на сей раз уже не позволяя себе никаких вольностей.

Помимо несомненных художественных достоинств, «Страсти Христовы» заключают в себе целый ряд изъянов, останавливаться на каждом из которых я не вижу смысла. Обобщая, можно сказать, что все эти изъяны сводятся даже не к излишнему натурализму, в котором не так уж и несправедливо обвиняют картину, а к гротеску – неважно, преднамеренно или нет он был допущен Гибсоном при постановке фильма, однако же именно этот гротеск начинает бросаться в глаза после неоднократного просмотра «Страстей», лишь усугубляя и без того крайне тягостное, гнетущее впечатление от картины. Наиболее явственно гротеск, как художественный прием, обнаруживает себя в режиссерской линии, связанной с предателем Христа, Иудой. С одной стороны, перед нами – по-евангельски достоверный образ тщедушного предателя, движимого столь низменным мотивом, как сребролюбие (примечательна в этом смысле одна из начальных сцен фильма, где Иуда получает на руки от архиереев брошенные ему с презрением тридцать серебряников); с другой стороны, изображая душевные метания Иуды уже после совершенного им предательства, Гибсон, что называется, перегибает палку, вводя образ разъяренной толпы мальчуганов, изобличающих свою дьявольскую сущность и доводящих отчаявшегося Иуду до самоубийства. Правда, если допущенный при постановке фильма гротеск считать именно частью художественного замысла Гибсона, замысел этот конкретно в данной части все же следует признать удавшимся: недаром везде в фильме, где проявляется гротеск, так или иначе выступает фигура Сатаны – в ознаменование инфернальной, даже сюрреалистической подоплеки происходящего на глазах у зрителя.

Что касается линии с Богоматерью и Марией Магдалиной, то ее следует признать одновременно удачной и провальной, причем в каждом отдельном случае – по своим причинам. С одной стороны, линия с Девой Марией (в исполнении румынской актрисы Майи Моргенштерн) вышла у Гибсона до боли правдоподобно именно по части передачи душевных терзаний Матери Христа. В этом смысле особенно запоминаются два момента в фильме: первый – когда в сцене бичевания Мать заочно обращается к Сыну со словами, полными глубочайшей скорби: «Сын Мой! Когда, где, как решишь Ты сбросить эту ношу?!»; второй – когда в сцене «Скорбного пути» Мать подбегает к упавшему под тяжестью креста Сыну, Который, трепетно притронувшись к Ее лицу, говорит Ей: «Видишь, Мама: все идет так, как предначертано». (В последнем моменте особенно трогательно – то, что здесь параллельно идет флэшбэк, где, спохватившись, Мария бежит вслед за маленьким Иисусом, споткнувшимся и упавшим на землю.) С другой же стороны, линия с Девой Марией предстает у Гибсона неубедительной именно потому, что по чисто внешним параметрам Мать Христа в «Страстях» весьма и весьма далеко отстоит от католического идеала Мадонны, которому, как по мне, лучше всего соответствует Жаклин Биссет, сыгравшая Богоматерь в фильме «Иисус» с Джереми Систо в главной роли. Линия с Марией Магдалиной и вовсе производит на меня ироническое впечатление, поскольку Магдалину у Гибсона сыграла Моника Белуччи, в качестве актрисы известная своим амплуа роковой красавицы. Не исключено, что выбор Гибсона пал именно на Монику Белуччи отнюдь неслучайно, ведь, согласно преданию католической церкви, Мария Магдалина – та самая блудница, которую Христос помиловал со словами, обращенными к толпе, собиравшейся забить ее камнями: «Пусть первый из вас, кто без греха, бросит камень». (Гибсон, кстати говоря, воспроизводит эту сцену в одном из флешбэков, идущих параллельно с тем, как Магдалина вместе с Девой Марией вытирает кровь Христа после Его бичевания.) Впрочем, традиция православной церкви по данному пункту расходится с католической традицией, отрицая тождественность Магдалины с только что упомянутой блудницей, почему, собственно, мною, как человеком, не понаслышке знающем о православной традиции, Моника Белуччи в образе Марии Магдалины воспринимается именно с иронией. В связи же с образом Девы Марии в «Страстях Христовых» отдельного упоминания заслуживает предпоследняя сцена фильма, где Богоматерь с выражением безмолвного ужаса на лице держит на руках тело умершего Сына – после того, как Его тело было уже снято с креста…

…Филипп Майнлендер – философ, ум которого породил, пожалуй, самую жуткую метафизику в истории человеческой мысли, метафизику «самоубийства Бога» (см. мое эссе, посвященное Майнлендеру «Философия искупления» Филиппа Майнлендера в свете философии сверхсознательного | Олег Ященко | Онтологические прогулки | Топос - литературно-философский журнал), – был совершенно прав, назвав имя Иисуса Христа в числе тех имен, что исчезнут с лица земли лишь вместе с самим человечеством. Эпохальная кинокартина Мела Гибсона – наглядное и вместе с тем чрезвычайно выразительное тому подтверждение.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы