К этике (4)

Вместо послесловия: примечание к §10.

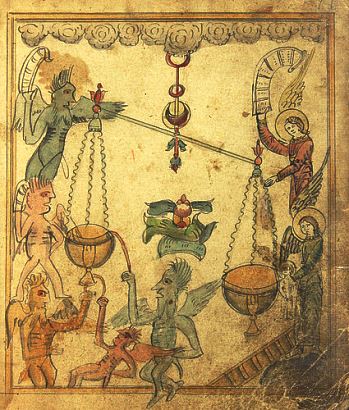

«Взвешивание» добрых и злых дел души ангелами и демонами. Миниатюра к сочинению «Житие Василия Нового и Григориево видение». Кон. XVIII в. ЛАИ ИГНИ УрФУ. V. 77р/1094. Л. 14

В порядке небольшого послесловия к моим рассуждениям об этике, которые явно отличаются неполнотой уже хотя бы потому, что самый предмет обсуждения неисчерпаем для философской рефлексии, мне бы хотелось изложить некоторые соображения, могущие послужить к тому, чтобы пролить свет на существо мыслей, изложенных мною в §10.

У Канта в его «Антропологии с прагматической точки зрения» (сочинении, которое, быть может, окажется бесполезным для усвоения основ критической философии, но которое при этом весьма полезно для того, чтобы составить исчерпывающее представление о личности этого, пожалуй, наиболее значительного из всех мыслителей, когда-либо виданных человечеством, и одного из достойнейших людей, когда-либо живших) есть одно примечательное место, сослаться на которое я нахожу вполне уместным, поскольку в нем содержится подтверждение сказанного мною в означенном выше параграфе: «Наслаждение есть ощущение подъема жизни, а боль — ощущение ее затрудненности. Но жизнь (животного), как уже заметили и врачи, представляет из себя беспрерывную игру антагонизма между тем и другим фактором. Следовательно, всякому удовольствию должно предшествовать страдание; таким образом, страдание есть нечто первое. Ибо что могло бы возникнуть из беспрерывного повышения жизненной силы, которое все-таки не может подняться выше известной ступени, что могло бы возникнуть другого, кроме быстрой смерти от радости? Ни одно удовольствие не может следовать непосредственно за другим, но между одним и другим всегда должно найти себе место страдание. Небольшие задержки жизненной силы с промежуточными моментами ее повышения создают наше здоровое состояние, которое мы ошибочно считаем за беспрерывное благосостояние; оно будто бы так и ощущается нами, тогда как на самом деле оно состоит только из приятных ощущений, в обратном порядке (всегда с промежуточными моментами страдания) следующих друг за другом. Страдание — это жало для нашей деятельности и только в нем мы чувствуем нашу жизнь; без него наступило бы состояние безжизненности. <...> Но в каком положении стоит дело с полным удовлетворением (acquiescentia) в процессе жизни? Для человека оно недостижимо ни в моральном (довольство собою в добром поведении), ни в прагматическом отношении (довольство своим благосостоянием, которое он создать надеется посредством ума и ловкости). Природа из страдания для человека сделала побуждение к деятельности, и он никогда не может перестать стремиться все к лучшему и лучшему, даже в последние моменты жизни удовлетворение ее последним периодом можно назвать только сравнительным (отчасти потому, что мы сравниваем свой жребий с жребием других людей, а отчасти и с своею собственною природою). Оно никогда не бывает чистым и полным. Быть в жизни (абсолютно) довольным — это признак бездеятельного покоя, остановки всех побуждений к деятельности или притупления ощущений и соединенной с этим деятельности. (Курсив мой — О.Я.) Но такое состояние точно так же несовместимо с интеллектуальною жизнью человека, как и остановка жизни в животном организме, за которою, если не явится (путем страдания) нового возбуждающего средства, неизбежно следует смерть».

Ни один человек, находясь в здравом уме, не допустит мысли о том, что состояние бездеятельного покоя, о котором говорится Кантом, т.е. смерть, предпочтительнее, нежели счастливая жизнь, ибо, как поется в одной небезызвестной песне, «вечный покой душу вряд ли обрадует». В самом деле, любовь к жизни поддерживается в человеке не столько ввиду страха смерти, прирожденного ему, как и любому другому животному существу, сколько ввиду надежды на то, что «может, будет хоть день, может, будет хоть час, когда нам повезет», и если эта надежда совершенно в нем исчерпывается (а такое возможно лишь для того, кто, пожив более чем достаточно, исполнился того, что называется пресыщенностью жизнью), то в нем имеет место вполне естественное и, соответственно этому, уже необратимое угасание жизненного процесса, исходом которого является смерть. Однако же если счастливая жизнь, как это явствует из вышеприведенной цитаты, невозможна, т.е. жизнь по существу есть мучение, то не следует ли отсюда, что ненарушимый покой мертвеца куда более предпочтителен, нежели выпавшее на нашу долю существование, наиболее удачной дефиницией которого является такое понятие, как «беспокойство»?

Положительный ответ на этот вопрос покажется чем-то таким, что разумеется само собою, если принять в соображение, что та скорбь, которой мы проникаемся в отношении умерших, является скорбью отнюдь не по самим умершим, а по их утрате нами (подтверждением этому служит тот факт, что чужая смерть, если только она не затрагивает наших личных интересов, оставляет нас совершенно равнодушными), и если рассудить объективно, то чувством, которое более всего уместно в отношении самого умершего, является радость за него (хотя искреннее сорадование психологически невозможно, поскольку чужая радость не может быть столь близка, как собственное горе), ибо ему удалось наконец-таки избавиться от жизненного бремени. Как это справедливо, можно увидеть из результатов мысленного эксперимента, который не мешало бы предложить всякому, кто, будучи жизнерадостен, не лишен при этом способности трезво мыслить. Суть данного эксперимента сводится приблизительно к следующему: предложите знакомому вам человеку веселого нрава вообразить себе такую ситуацию, при которой ему довелось бы жить нескончаемо, причем не в воображаемом, а в том, действительном мире, который известен ему из опыта, тогда как нескончаемость жизни отягощалась бы тем обстоятельством, что он не смог бы по собственному произволу оборвать ее нить посредством самоубийства, — предложите вашему жизнерадостному знакомому проделать данный эксперимент, и вы увидите, как он сперва остолбенеет от ужаса, а затем лишится всякой охоты жить вечно. Поистине, коль скоро абсолютное довольство жизнью недостижимо, то сознание краткости жизни является, пожалуй, единственно подлинным утешением.

Впрочем, недостижимость пресловутого счастья, т.е. состояния исчерпывающей удовлетворенности жизнью, отнюдь не является поводом к тому, чтобы стремиться как можно скорее умереть, ибо в том-то все и дело, что, как это было мною отмечено в §3, воля к небытию является только изнаночной стороной воли к бытию. (Термин «воля к бытию» представляется мне более корректным, нежели шопенгауэровский термин «воля к жизни», поскольку жизнь есть характеристика одной лишь органической природы, тогда как сущность сама по себе, лежащая в основании всех явлений, есть именно то, что в человеческом самосознании отчетливо являет самое себя как воля.) Поэтому и самоубийство порочно не само по себе, т.е. не потому, что оно ведет к смерти (напротив, если бы смерть гарантировала нам обращение в абсолютное ничто, то самоубийству нужно было бы отдать безоговорочное предпочтение), а потому, что оно свидетельствует о неспособности к тому, чтобы переносить муку жизни. Нижеследующая цитата Канта из упомянутого выше сочинения должна послужить важным дополнением ко сказанному только что: «Предполагает ли самоубийство мужество или скорее только малодушие, — это вопрос не моральный, но чисто психологический. Когда оно совершается только для того, чтобы не пережить утраты своей чести, следовательно, из гнева, — то это, по-видимому, мужество; если же оно возникает из истощения терпения под гнетом печали, которая медленно исчерпывает всякое терпение, то это — малодушие. По-видимому, человек обнаруживает известный героизм, когда он может смело смотреть в глаза смерти, и не боится ее, когда он уже перестал любить жизнь. Но, если он, хотя и не боится смерти, все-таки ни при каких условиях не может перестать любить жизнь, и таким образом, у него происходит душевное раздвоение, благодаря боязливости, которая побуждает его к самоубийству, — то он умирает из робости, так как он не может больше переносить условий жизни. Это различие в душевном настроении до известной степени можно узнать по способу совершения самоубийства. Если избранные для этого средства действуют сразу и не оставляют возможности для спасения, — например, выстрел из пистолета (как тот великий монарх, который всегда носил с собой на войне пистолет на тот случай, если бы ему пришлось попасть на войне в плен), или же сильный раствор сулемы, или глубокое место в реке и карманы, наполненные камнями, — то такому самоубийце нельзя отказать в мужестве. Но если это веревка, которую может перерезать кто-нибудь другой, или какой-нибудь яд, который врач может еще удалить из организма, или порез на шее, который можно зашить и вылечить, — то при таких попытках на самоубийство человек бывает очень рад, когда его спасут и никогда уже не повторяет подобных попыток; таким образом это малодушное отчаяние из сознания своей слабости, а не мужественное решение, которое требует для такого дела известной силы духа». Весьма примечательно, что среди набожных людей принято молиться о том, чтобы их миновала внезапная смерть, ибо смерть хотя и есть нечто такое, что нам гарантировано, однако же ее нужно в известном смысле удостоиться, т.е. прожить эту жизнь так, чтобы возыметь способность к тому, чтобы встретить, как говорится, свою кончину лицом к лицу, т.е. осознанно, ибо конечной целью жизни предстает на самом деле именно смерть, поскольку она подводит итог нашему бытию в этом мире. На мой взгляд, отсюда как раз и берет свое начало лаконичная, но вместе с тем глубокомысленная фраза В.Р. Цоя: «Смерть стоит того, чтобы жить».

Если зиждителем нашего существования предстает какое-то существо вне нас, которому, помимо всего прочего, не то издевки ради, не то по недоразумению приписывается такое свойство, как всеблагость, то лишь отсылка к неисповедимости промысла этого существа защищает его от заслуженных упреков в злонамеренности. Я же предпочитаю объяснять мир не из чуждых, а присущих ему оснований, и если мы захотим доискаться такового основания, то непременно увидим его в собственной воле, особенно если принять в соображение то, что мною было сказано в §11, а именно то, что лишь воззрение, согласно которому человек не сотворен, а в себе самом имеет свое основание, есть свое собственное создание, позволяет усмотреть в бедственности той участи, которой мы предоставлены, действие вечного правосудия, царящего над этим миром, хотя, занимая эмпирическую точку зрения, мы вполне естественно склонны видеть в преобладании горестей жизни над ее радостями вопиющую несправедливость по отношению к нам.

Объективируясь, т.е. переходя в собственное явление, воля, как вещь самое по себе, все более и более индивидуализируется, между тем как ее индивидуализация сопровождается все большим усилением чувствительности в животных существах, которое, в свою очередь, делает эти последние способными к страданию, хотя начатки его, вне всякого сомнения, можно предположить уже в растительном мире. Что индивидуальное животное существование по своему характеру мучительно, явствует из того, что существо, которое не знало бы по отношению к себе ничего внеположного, не было бы способно к страданию именно потому, что последнее необходимо предполагает наличие известного препятствия, которым для индивидуального существа, как такого, является противостоящий ему внешний мир. В самом деле, страдать — значит претерпевать некое внеположное препятствие, которое необходимо преодолеть для того, чтобы удовлетвориться посредством обладания предметом вожделения, и если бы таковое препятствие в принципе отсутствовало, то отсутствовало бы и стремление индивидуальной воли к обладанию чем-либо, поскольку оно ни на что не было бы направлено. Другими словами, воля, действительно обладающая всем, представляла бы собою волю, находящуюся в том состоянии бездеятельного покоя, которое для индивидуального животного существа равносильно состоянию смерти, почему, собственно, воля сама по себе может иметь предметом своего хотения исключительно лишь самое себя, тогда как объяснение этому надлежит искать в ее абсолютной свободе, которая позволяет ей как утверждать, так и отвергать самое себя в качестве воли к бытию. Поскольку же индивидуальное животное существо по своему понятию ограничено другим, как внеположным ему, постольку стремление его воли к обладанию всем исключительно лишь ради нее самой, а именно в ее отдельности ото всего остального, наталкивается на препятствие в виде чужих воль, исполненных точно такого же стремления, тогда как невозможность его исчерпывающего удовлетворения, обусловленная природной ограниченностью индивидуального существования, порождает то неизбывное мучение, которое от данного существования попросту неотделимо. В мире же людей мучение воли достигает своего апофеоза, поскольку катастрофическое зрелище напряженного противостояния друг другу индивидуальных воль (которое при известных условиях, быть может, уже давно как увенчалось бы самоистреблением человечества) усугубляется тем, что человеческая воля, будучи разумной, т.е. опосредствованной способностью не только к интуитивному, как у остальных животных, но и к дискурсивному познанию действительности, делается наиболее изощренной, особенно в половом отношении, наглядным освидетельствованием чего является самая тошнотворная в своей извращенности порнография, какую только знает этот безумный мир. Я уже молчу о том, что человек, как справедливо отметил Шопенгауэр, есть, пожалуй, единственное из существ, известных нам из опыта, которое может замучить до смерти другое существо только ради того, чтобы его жиром смазать себе сапоги, и если мы захотим объяснить ту необычайную злобность, которая царит среди людей, эмпирической причинностью, то будем заведомо обречены на провал. Между прочим, гениальность Ю.В. Мамлеева в качестве писателя состоит в том, что именно он, как никто другой, смог убедительнейшим образом показать (особенно в своем культовом романе «Шатуны»), что человек есть существо, в котором небо соединено отнюдь не с землею, как всегда полагали, а с безднами ада, почему, собственно, его с полным на то основанием именуют «художником ужаса», причем такого, который по своему характеру является метафизическим.

Этих соображений вполне достаточно, чтобы уразуметь, что этот мир как раз и есть «страшный суд», на котором всякий претерпевает то, чего заслуживает, ровно постольку, поскольку уже по факту своего рождения приносит с собою то, за что оказывается подлежащим возмездию. Вот почему мне очень хорошо понятно то противоречивое чувство, которое испытывал Шопенгауэр, когда откровенно говорил о себе: «Я замечаю на самом себе, что в одно время я на все существа смотрю с сердечным сожалением, в другое же — с величайшим равнодушием, порою — с ненавистью, даже со злорадством». Чувство это подчас испытывается и мною.

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы