Три похода по долине смерти. Габышев

Константин Акутин (10/12/2021)

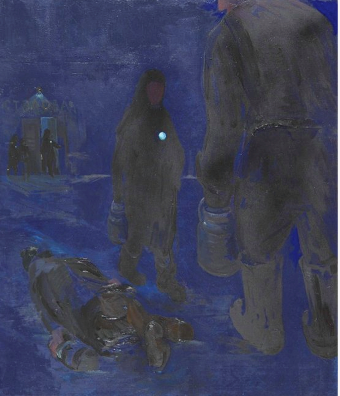

В. Явшиц «За хвойным напитком», 2005

Леонид Габышев материализовался из воздуха на крыльце моего дома в Малаховке летом 1983 года. Одной рукой он играл железнодорожным ключом-вездеходом, с такими ходят проводники в поездах дальнего следования, в другой руке нёс чёрный футляр от аккордеона.

Он как явление потустороннее не должен был отбрасывать на землю тень, его ноги не должны были мять одуванчики и подорожники – это в теории. На деле всё было иначе.

Внешность Габышева была такая: плотный, невысокого роста, тёмные гладкие волосы на косой пробор, падающая на глаза непослушная чёлка, над верхней губой – редкая щетина усов, стеклянный глаз в левой глазнице. От стеклянного глаза взгляд его получался диковатым, пристальным и немигающим. В целом, я бы сказал, что это была тыква, одетая в тёмные брюки, рубашку с коротким рукавом, сандалии: тыква желтоватого цвета со всеми её каменной твёрдости неровностями и законченной округлостью.

В футляре, который принёс Габышев, аккордеона не было. В нём была только что им законченная рукопись романа. Пять экземпляров на машинке под копирку. Машинописный аккордеон килограмм на тридцать.

Роман Габышева назывался «Атлян, или воздух свободы». Лёня прибыл в Москву из Волгограда для того, чтобы предпринять шаги к его опубликованию. Для этого он собирался посетить в Москве известных писателей Андрея Битова, Виктора Астафьева, Евгения Евтушенко и Анатолия Приставкина. Если они не помогут, у Лёни был запасной план: прыгать через забор американского посольства вместе с футляром и передать роман американцам для публикации на Западе.

Всё это Леонид Габышев рассказал нам тотчас за обедом; таким образом я оказался вовлечён в самую гущу литературного процесса тех лет. Я, правда, тогда этого не заметил, но истинный смысл событий и явлений обнаруживается по прошествии времени, зачастую немалого.

Я получил экземпляр романа для прочтения, а Габышев на следующее утро на электричке отправился в Москву искать Андрея Битова.

***

Леонида Габышева я получил в наследство от отца. Отец умер в 1980 году. И не было никаких сомнений в том, что Габышев должен жить в нашем доме, мы будем помогать ему и, если надо, готовиться к штурму посольства США.

Но вернёмся на девять лет назад. Мой отец, Юрий Модестович Акутин, филолог и писатель, напечатал в газете «Литературная Россия» заметку «Неугасающая «Зоренька». Это произошло 27 сентября 1974 года. Статья была о старинном романсе на стихи А.Ф.Вельтмана «Что отуманилась зоренька ясная».

После публикации статьи редакция газеты получила письмо из Волгограда. И, как было принято, письмо читателя было передано автору. Оно было от Леонида Габышева, тот писал, что знает другой вариант «Зореньки» и приводил известный ему фольклорный вариант стихотворения о нападении в Муромских лесах разбойников на проезжих купцов. Письмо Габышева не сохранилось, но подобные, основанные на известном стихотворении тексты, ныне общедоступны в интернете примерно с такими словами:

. . .

Поедут с товарами

Муромским лесом купцы!

А вдруг из поворота –

Гоп-стоп, не вертухайся!

Итак, завязалась переписка. Габышев писал отцу, что работает в Волгограде сантехником. Шаг за шагом выяснилось, что Лёня провёл годы юности в тюрьмах и лагерях. Мой отец – оригинал, фантазёр и человек, склонный к неординарным суждениям и решениям, предложил Габышеву стать писателем и изложить на бумаге историю своей жизни. И набросал Габышеву план работы над романом.

План этот был так или иначе выполнен. И вот роман лежит на моём столе. Его автор в это время где-то у Казанского вокзала получает в Мосгорсправке адрес писателя Андрея Битова, жившего на Краснопрудной улице – это стоит недорого, может, пятьдесят копеек, может, восемьдесят. Но, прежде чем открыть роман на первой странице, неплохо было бы запустить начинающийся день на его чудесную летнюю орбиту.

***

С бодрым топотом влетало к нам летнее утро. Ротвейлер, чёрная молния. Эта молния слёту грудью распахивала тяжёлую старинную дверь в спальню, я просыпался и радостно замирал, зная, что будет дальше: Валькирия находила под одеялом мои пятки и самозабвенно лизала их. Потом она одним прыжком перемещалась к моему изголовью, тыкалась мне мокрым носом в лицо, поворачивала назад, лизала пятки счастливо верещащей Зое, потом целовалась с ней и, с грохотом опрокидывая стоящую на пути мебель, выскакивала на улицу. Ротвейлеры вообще не обращают внимания на препятствия и предпочитают двигаются по прямой. Дрожал пол в гостиной и на террасе, Валькирия вылетала с басовитым лаем в сад, туда, где не так давно отцвели огромные старые яблони, осыпалась на землю забытая на кустах лиловая жимолость, а розовые и белые пионы тянули к солнцу тугие, готовые лопнуть бутоны. Я смеялся, вытирал собачьи слюни, поднимал опрокинутый стул, склонялся над кроваткой: теперь была моя очередь здороваться и целовать тёплые пятки дочке. Юля смеялась во сне и не просыпалась. В прекрасном настроении я шёл бриться, умываться и варить кофе. Потом возвращался в спальню, вместе с одеялом вынимал Юлю из кровати и нёс тёплый свёрток на прохладную террасу. Там я опускал дочку в кресло и отсчитывал время над кипящей кастрюлькой: яйца из курятника, ровно две минуты, как закипят. Юля смотрела на меня из крахмального пододеяльника хитро и внимательно. Пока я окатывал яйца холодной водой, расставлял по столу чашки-ложки, резал хлеб, искал соль и масло, Юля что-то мне говорила и норовила при этом засунуть пальцы ноги в пасть дежурившей рядом Валькирии. Собака покусывала Юлины пальцы и посматривала на нас с Зоей. Зоя, только что вылившая на себя у колодца ведро ледяной воды, розовела, напевала и разливала по чашкам кофе, деля со мной по-честному кофейную пенку.

Зачем писать? Разве можно всё это описать? Вот это пространство от горизонта до горизонта, от бездонного неба до центра Земли – что с ним делать? Как человеку быть соразмерным этому миру? Можно ли достичь другого берега, другого, более осмысленного бытия? Через что? Снова переживать своё прошлое? Его слишком много, оно накатывает на настоящее, топит его свой мощью, перехлёстывает в будущее, лишает будущего. Описать прошлое – значит укротить прошлое в себе? Дать себе возможность жить, дышать, выбраться из-под спуда воспоминаний? Жизнь не исправить, не переделать. Но если обозначить себя и осмыслить? Возникнет новое пространство и родится новый мир?

Где тот мост, что прокинут над бездной? Тот мост, на котором можно устоять, с которого можно смотреть вниз и всё понять? Кто будет тем мостом? Кто хочет стать тем мостом, хочет выгнуть дугой позвоночник и упереть руки-ноги в окаменевшее прошлое и газообразное будущее над кипящим бульоном настоящего?

Летят по небу облака, похожие на отпечатки пальцев перепачканного извёсткой небесного маляра. Летний день на даче не кончается. Лето – жаркое и сухое. Тёплая земля ласкает босые ноги. Можно вытащить на улицу обеденный стол и поставить его между кустами сирени и ирги. В поспевающей ирге шурудит стая дроздов-рябинников, тёмные ягоды шлёпаются на синюю клеёнку.

***

А в это время Лёня Габышев там в Москве уже вломился домой к писателю Битову, загнал Андрея Георгиевича в ванную комнату и велел читать роман. Андрей Георгиевич сам потом писал об этом так, что он резонно заметил наглецу Габышеву, что в рукописи всё-таки тысяча двести страниц, на что Лёня ему ответил: «Так вы же не оторвётесь!».

«И я не оторвался», – так напишет Андрей Битов в предисловии к роману, который будет опубликован шесть лет спустя в 1989 году в журнале «Новый мир», а потом и отдельным изданием. Но до этого было ещё далеко.

Много позже, в девяностые годы, я как-то встретил Андрея Битова ночью на Московском вокзале в Петербурге. Нас было двое в пустом зале. Я встал за ним в очередь к окошку единственной открытой билетной кассы. Андрей Георгиевич объяснял кассирше, что он – известный писатель и, хотя билетов нет, но для него должно найтись место на «Красной стреле».

Я тогда окликнул его и спросил, помнит ли он Габышева?

– Такое забыть невозможно, – так ответил Андрей Георгиевич.

***

Но вернёмся в июль 1983 года. Рукопись Габышева лежит в кабинете на столе рядом с пишущей машинкой «Москва». Я опустился в отцовское кресло, вокруг до сих пор были его бумаги, каталожные карточки с шифрами книг из Ленинской библиотеки, в рамке – литография с адамовой главой, чернильницей и гусиным пером; за распахнутыми окнами – сад. Еще на столе лежит стопка только что полученных мной в издательстве авторских экземпляров книги сочинений В.И. Даля. Здесь то, что выбрал для переиздания мой отец – повесть и десяток рассказов. Это малого формата красные книжицы в хорошем твёрдом переплёте – отсылка к прекрасному Вольфовскому 10-томному собранию сочинений Даля 1897-1898 годов из серии «Библиотека знаменитых писателей». Подготовка этого переиздания Даля – последняя папина работа – его вступительная статья, комментарии. Он не увидел эту книгу изданной. Чтобы успеть её увидеть, ему надо было прожить на три года дольше. Так бывает. Не всякий автор доживает до того момента, когда можно взять в руки только что отпечатанную книгу, распахнуть переплёт и ощутить запах свежей типографской краски. Эта смерть – какая-то злая насмешка, какой-то ненужный спорт наперегонки со временем.

ВААП за Даля выплатил маме какие-то гроши из того, что издательство должно было отцу по договору – а большую часть денег они оставили себе.

Итак, мы остановились на том, что Леонид Габышев сейчас идёт на штурм советской литературы, используя как таран свой роман, который ни при каких условиях, ни в каком дурном сне невозможно себе представить напечатанным в СССР. Но очень даже легко можно представить Габышева, снова отправленного за решётку за сам факт написания этой книги.

Я сижу в кабинете перед Лёниной рукописью и читаю первую страницу, в небесах жарит солнце, в кухне булькает в кастрюле говяжья лопатка с петрушкой и сельдереем, дети сидят где-то над моей головой на железной крыше дома и объедают спелую иргу, Валькирия – рядом с ними, она их охраняет и за одежду оттаскивает от края кровли, чтобы не упали.

Меня от края романа никто за одежду не оттаскивал, можно было читать спокойно, не оторвался от него и я. Нет смысла пересказывать книгу здесь. Она жуткая. Один клик в интернете – и она перед вами. Я читал роман тридцать восемь лет назад. Теперь взял с полки и открыл наугад. Он не стал хуже. Не потускнел. Лёниной изобразительной силой все эти тюрьмы, лагеря, воры, роги, помогальники, дубаки и тюремные начальники двигаются, живут – только заглянешь под переплёт. Великая книга, страшная книга. Теперь о её названии: роман увидел свет под именем «Одлян, или воздух свободы». Дело в том, что первый Лёнин концентрационный лагерь для детей был в посёлке Атлян. Советская цензура превратила его в «Одлян», таким образом государственная тайна не была раскрыта, конспиративные адреса и явки засвечены не были.

***

Что за человек Габышев? Лёня – общительный, любознательный, открытый, доброжелательный. Простой и непосредственный. Полный энергии, полный ярких эмоций. Никакой «блатной музыки». Он был благодарен за всё, что я, моя семья, могли сделать для него. Не так много, но всё же. Кров, еда. Книги, наши разговоры. Поездки по Москве, знакомства с людьми.

Он – сильный и решительный, опытный и осторожный. Не пьянеет. Впитывает информацию, как губка. У него удивительная память.

Читая книги, он закапывался в мою домашнюю библиотеку. Вот Лёня сидит на террасе с томиком «Чтеца-декламатора» 1913 года издания – это восемьсот станиц рассказов в разных жанрах, прозаических отрывков и стихов известных и ныне забытых авторов.

— Это я знаю, – говорит Габышев, листая книгу – и это знаю: он начинает читать на память стихи, в которых с трудом, но можно узнать оригиналы. Это народные переработки, уже фольклор. Выходит дело, русская поэзия девятнадцатого века ушла в народ и жива через сто лет там на бесконечной земле нашей, на воле и за тюремной решёткой? Тысячи стихотворных строк хранятся за Лёниным стеклянным глазом в галактических глубинах его мозга. Я этого ничего не знаю, не читал, не помню – а Габышев знает. И выучил он всё это изустно, нигде это не записано, а значит есть или, по крайней мере, были сорок лет назад те, кто это читал наизусть, были и те, кто слушал. О.А. Седакова писала, что советская поэзия, оторванная от своих исторических корней, то есть от русской поэзии 18-19 веков, да и вообще от всей европейской культуры, является поздним или вырожденным фольклором. Относятся ли к этой категории безыскусные стихотворения и поэмы, эти былины нового времени, которые читал мне Габышев?

Где та книга, что читал у меня Лёня 38 лет назад? Я подхожу к книжному шкафу, вот она, на месте, беру её с полки, открываю наугад, читаю:

«Ах, паспорт, золото и климат превосходный –

Три штуки важныя, о, человек свободный!»

Автор – Гофман-Фаллерслебен.

Не правда ли, прелестно?

О Лёнином стеклянном глазе – здесь такая история. Родился и вырос Габышев в селе Падун, недалеко от города Заводоуковска. Это Сибирь, там охотники, огнестрельное оружие у людей. В детстве Лёня с товарищами играл с ружьём, ему случайно выстрелили в лицо. К. Филимонова в своей статье о Габышеве рассказывает другую версию этого события, но я пишу так, как он рассказывал мне. Патрон был холостой. Выстрел – в упор, пыж попал в щёку под глазом. Ничего страшного. Если бы на этом остановились, вообще бы ничего не было, кроме отметины на лице. Но пьяный фельдшер рану зашил вместе с пыжом, пыж загнил, глаз вытек. Его место в глазнице занял кусок стекла.

Что всё это значит? Приход Леонида Габышева, его увечье, его судьба, его книга – всё это просто случайные, ничего не значащие, не связанные события? Как понять сегодня всё происшедшее с нами тогда?

Я думаю, что Лёнин стеклянный глаз – это магический кристалл, всевидящее око. Его слепота обманчива. Этому глазу не нужно «видеть», это глаз разума, для обычного видения есть другой глаз. Зато оба эти глаза вместе видят видимое и невидимое, и Габышев всё запоминает. Об этом сказано у Данте, это «la vista della mente», умственные очи. Сама по себе память – это книга, в которой день ото дня ведутся записи событий: «О, память, запиши, что я увидел» (Ад,II,8-9), или же память подобна воску, в котором события оставляют свои отпечатки: «Как оттиск в воске или глине/…/Мой разум вашу речь хранит отныне…» (Чистилище,XXXIII,79-81)– две эти метафоры, которые использует Данте, принадлежат Платону.

Стило, резец, печать – сколько орудий пытки, предназначенных не дать человеку ничего забыть. Габышев был в аду, в аду мы запоминаем всё, только в Чистилище на берегу Леты память отказывает нам, и прекращается запись времён.

С.С.Аверинцев писал, что мудрость, то есть проникновение в тайну бытия, в античной традиции связана с физической слепотой. Слеп Гомер, Эдип выкалывает глаза, которые его предали. Демокрит полагал, что «зрение очей мешает прозорливости ума». И вслед за этим от христианских проповедников миру предстояло услышать «Если око твоё соблазняет тебя…».

Габышев слеп наполовину. Значит ли это, что простая арифметика даёт ему мудрость в половинном объёме? Или, скорее наоборот, зрячий глаз видит всё, незрячий – всё проницает – знание и ведение суммируются, перемножаются? Мудрость не делится пополам, иначе она – глупость.

Если ты идёшь, а реки забвения всё нет и нет, тогда сам выдумываешь её тёмные воды. У Габышева своя Лета, своя река, это – его книга. Он как-то рассказывал, что, работая над рукописью романа, ездил в Вологодскую область, в Грязовец (туда, где находился его второй концентрационный лагерь) и там нашёл пожилого майора, который в своё время отнёсся к нему по-человечески и не отправил в 18 лет во взрослую колонию, дал досидеть на «малолетке». Майор лежал в больнице, Габышев навестил его.

– Я его стал спрашивать, что он помнит, а он – ничего не мог вспомнить, – рассказывал мне Лёня.

Из этого следует, что майор прожил свою жизнь в раю. Или на пути к нему.

***

– Хочешь я покажу, как я приседаю? Я могу присесть десять тысяч раз, – Лёня выходит на середину комнаты, наклоняется, разминает руками колени.

– Погоди, зачем? С чего вдруг – приседать? Да я и так тебе верю, что ты можешь.

– Я натренировался, я в карцере приседал. Мороз был. Грелся.

Об этом можно прочитать, всё это описано в книге. Холодный каменный колодец в пару квадратных метров. Лёня там на его дне приседает круглосуточно, чтобы не замёрзнуть. Ещё за десять суток он научился в распор стен забираться под потолок и прикуривать от горячей лампочки. Спалил дощатые нары. Довёл до помешательства пару надзирателей.

Из тюрьмы Габышев напишет письмо в журнал «Физкультура и спорт», доложит им, что установил рекорд по приседаниям. И придёт ему ответ из журнала, что это очень хорошо, что Леонид увлекается спортом, но редакция недоумевает по поводу его выбора и рекомендует более разнообразные упражнения: лыжи, плавание и футбол.

Габышев сказал мне, что письмо для журнала он тогда отправил родственнице с просьбой переслать дальше уже с «вольного» адреса. Поэтому редакция «Физкультуры и спорта» не разобралась, куда ответ посылает.

Так что эта привычка бомбардировать советские учреждения письмами у Лёня сызмальства. А места для лыж и футбола в ледяном карцере пересыльной тюрьмы было недостаточно, но кто, кроме него, мог об этом знать?

Поражает другое. Мороз, карцер, Лёня где-то там в его глубине – он не хочет стать частью этого ледяного озера Коцит на дне ада, Коцита, где замерзают лейкоциты. Он не хочет быть полуживой рыбой, вмёрзшей в зеркало «более похожее на стекло, чем на воду». Он говорит колюще-режущими словами, которые уместны там, где воют и стучат зубами.

У Данте глаза вмёрзших в лёд грешников слепы, они не видят ничего, только зубы их рвут друг другу плоть. Габышев видит, помнит и может говорить, может рассказать нам. Он – сам себе зеркало. И теперь свидетельствует нам. Его зрячий глаз моргает и щурится от дыма. Его стеклянный глаз не дремлет, не закрывается никогда. Габышев как дельфин – полушария его мозга спят по очереди, он всегда начеку и видит всё. Его стеклянный глаз, его око разума видит его самого, карабкающегося по отвесным стенам под потолок к забранной железной сеткой горящей лампе и приседающего, как заводной, в промороженной клетке, чтобы не умереть.

Потом Габышев напишет обо всём этом. Мераб Мамардашвили называл это осознанием себя через текст. Автор текста и его читатель равны перед рукописью, они на равных вглядываются в её глубину.

Автор обретает себя через текст. Читатель читает себя.

Книга разрывает цепь бесконечного повторения, дурной реальности, которую Мамардашвили называл адом.

***

Прошёл год или два. Мы снова в Малаховке. Беседуем в саду. Лёня приехал из Москвы и рассказывает, как Евтушенко травил его собаками. Не думаю, что Евгений Александрович нарочно организовал псовую охоту. По-видимому, Лёня, когда нашёл его дачу, не стал останавливаться у запертой калитки, а перемахнул вместе с романом через забор и был встречен собаками, науськанными на графоманов и прочих нежданных гостей, жаждущих аудиенции.

Я бью на шее комара, к Габышеву они вообще не подлетают.

– Лёня, отпили мне эту каркалыгу! – это к нам идёт моя мама Елена Александровна с ножовкой в руке. Ей невыносим вид просиживающих без работы мужчин. А дело – всегда найдётся, например, слазить на старую яблоню и отпилить толстенный сухой сук.

«Что такое Елена Александровна говорит?», – тихо спрашивает Лёня, приняв из маминых рук ржавую ножовку.

– А что?

– Она сказала «каркалыга».

– Да?

– Это по фене, это – мужской орган.

– Леня, извини, думаю, Елена Александровна имела в виду всё-таки вон ту сухую ветку.

Язык вокруг – живой, пластичный, богатый, он ещё удерживает «более коренного и самобытного». Я читаю папино переиздание Даля: «что двор – то говор» – так пишет Владимир Иванович. Так и у нас: от мамы можно услышать, что калитку расхлебянили, кофту напехтерили, чтобы спуститься в погреб, нужно зайти на погребицу и отворить творило. Это всё следы русских говоров, что-то московское от маминого отца, что-то другое – от соседей по огромной коммуналке в уже сломанном двухэтажном доме в тени Собора на Елоховской. Если с делами не справляешься – ты, стало быть, неупренька, а земля, мокрая после дождя – она наводопела. Для меня это звучит так, что мокрая земля пела от радости. И трава с ней пела, и деревья.

Габышев привносит в копилку диалектизмов «богонельку». Ту самую, которую на зоне ему палкой отбивали. Что это такое? Сейчас расскажу.

Вот, скажем, бежит кто-то, кого Валькирия особенно любит, по нашему саду. Бежит человек по своим делам, никого не трогает. Но ротвейлер считает, что в мире должен быть порядок, нечего бегать, надо ходить чинно и плавно. Валькирия догоняет бегущего, аккуратно берёт зубами за предплечье, где трицепс, повисает на руке всеми шестьюдесятью килограммами.

Мы наблюдаем эту сцену с крыльца.

– За богонельку берёт, – уважительно замечает Леонид Габышев.

Что за слово «богонелька», откуда взялось? Звучит по-французски, как bagatelle, например. Смотрю в интернете. Кроме фермы улиток «Bogoni e Bogonelle» на севере Италии, не нахожу ничего.

***

Бесконечный летний день идёт к закату. Ужин на свежем воздухе. Самовар на столе. На кончике его крана повисла и никак не может упасть крупная капля. Юля закусывает холодной котлетой и пьёт чай из блюдца. Валькирия лежит под столом, подстелив мне под ноги свой тёплый бок. Уходит жара, налетают комары. На нас волной накатывает запах душистого табака. Вдали тихо постукивает электричка. Облака жемчужной цепью делят небо на две неравные части.

– Пойдём в кроватку, милая, – я склоняюсь над дочерью, беру её на руки и несу в дом. Мы моем ноги в тазу, вытираемся махровым полотенцем, залезаем под одеяло. Я включаю лампу у себя в изголовье и читаю «Доктора Айболита». Она читает вместе со мной, так как знает книгу наизусть. Дом сложен из толстых брёвен, свет от лампы мягко ложится на тёмное дерево, высокий потолок теряется в темноте. Дом тоже всё это слышал тысячу раз, но слушает с вниманием. Я гашу свет и через некоторое время пытаюсь переложить сонного ребёнка в её колыбель. Юля мычит и уходить от меня не хочет.

– Я не уйду, – моя рука просунута сквозь деревянную решётку детской кроватки, Юля засыпает, крепко сжимая большой палец моей правой руки. Я тоже засыпаю, потому что наломался за целый день. А Валькирия, где она? Валькирия гавкает в саду, бегает по забору, охраняет нас. Её низкий хриплый лай хорошо перебивает визг окрестных дворняжек.

***

У Габышева нет страха, значит, нет у него и надежды? Что же есть у него? По-видимому, свобода от страха. Аверинцев рассуждает таким образом, что предел такой свободы может быть выражен в акте смеха и в акте самоубийства. Но мы – не эллины и не средневековые хохочущие персонажи Рабле. В нашем северном климате и самоубийство становится ненужным, достаточно малой неосторожности, и смерть – вот она тут как тут. Небоязнь смерти. Да, это у него есть. Плевал Габышев на такую глупость, как смерть, в гробу он её видал.

Вторая часть «Одляна» называется «Не стрелять, бежит малолетка!». Именно это кричит Габышев конвойному, срываясь из строя в побег. И тут же получает пулю в руку.

«Что, я за тобой бегать буду?» – потом вполне буднично отвечал милиционер Габышему на вопрос, как же так он в малолетку стрелял, что по уставу не положено. Вот эта фраза «не стрелять, бежит малолетка» – она ключевая. Люди именно по ней помнят роман Габышева.

Как-то меня попросили помочь, надо было написать в чате письмо куда-то в Сибирь, там какая-то посылка должна была быть куда-то отправлена – это не так важно.

И вижу я, что адрес человека, кому я пишу, – город Заводоуковск. Тогда я спрашиваю наудачу моего незнакомого собеседника:

– Знаете ли вы вашего земляка писателя Леонида Габышева?

– Нет, – отвечает тот мне, – не знаю, у нас тут каждый третий, Габышев будет.

– Ну, как же, – я настаиваю, — это книга про тюрьму, про Атлян, Грязовец.

Тут же проходит ответ: «Не стрелять, бежит малолетка»? – конечно, знаю».

Вот что запомнилось людям, вот, чем Лёня знаменит есть! Я бы предложил Габышеву так и назвать роман, когда он будет готовить его переиздание. Хорошее название, народ сам его выбрал и назначил.

***

Я написал моему старому другу Леониду Болотину, тезке Л.Габышева:

«Лёня, привет, я пишу о Габышеве. Напомни мне, как дело было с "Новым миром"? Ты помогал ему связаться с редакцией, доставить туда рукопись?».

Леонид Болотин – журналист, историк и чудесный человек. В 1982-1986 годах он был нештатным сотрудником отдела прозы журнала «Новый мир», писал там внутренние рецензии. А познакомились мы в 1981 году в музее Пушкина в Москве на Пречистенке, там нам платили по семьдесят рублей в месяц за перетаскивание неподъёмной мебели XIX века, уборку снега на гульбищах и замену перегоревших лампочек в бронзовых люстрах под высоченными потолками спящих в тишине пустых и гулких музейных залов.

Болотин ответил (авторская орфография сохранена – К.А.):

«Всё было прозаичнее и прагматичнее. Ты меня познакомил с Габышевым, чтобы я мог подзаработать в "Новом Мiре" на его громадном романе. Мне в редакции платили от объема рецензируемой рукописи: давали в основном рассказики и небольшие повестушки. Я тебе жаловался. И ты предложил такое решение проблемы. У Лени ведь рукопись была объемом, кажется, полторы или две тысячи страниц. Но проблема заключалось в том, что Леня уже сдавал свой роман в "Новый Мiр", и на рецензии уже кто-то прилично заработал. Ты советовал Лёне потребовать другую рецензию от конкретного рецензента – от меня. Прожект твой был невыполнимым, отрецензированную рукопись повторно не стали бы рецензировать. Но Лёня притаранил рукопись ко мне, сказал, что сам оплатит её повторное рецензирование. И тогда же он изложил мне план: поместить роман в футляр от баяна и бросить его в проходную посольства САСШ на Садовом кольце. Я сказал, что решат, что это бомба, и наши менты, и штатовские морпехи начнут стрелять... Поэтому предложил Лене переснять роман на фотопленку – по восемь или 16 страниц на один кадр, и тогда рукопись можно разместить на трех или четырех пленках в 36 кадров, если по 16 страниц на кадр. Почему я так быстро отреагировал? Один мой приятель переснимал, правда, по две страницы на кадр, тамиздатовские книги: "Опавшие листья" В.В.Розанова, "Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря" и тому подобные. А потом распечатывал на фотки 9 на 12. И для меня эта идея лежала на поверхности. В общем было как-то так, мне помнится».

Вот Болотин заявляет, что у него склероз, а помнит в сто раз больше меня. Но и я помню, как приезжал к нему на Селезнёвку с Габышевым, которому не знал, как помочь, помню, как мой друг со своей бесконечной доброжелательностью демпфировал габышевский боевой литературно-писательский кавалеристский натиск.

Теперь Болотин редко до меня добирается, впрочем, как и я до него. А жаль. Мы вместе прекрасно проводили время, а болотинский узбекский плов (они – русские из Ташкента) – лучший в своём роде. С Болотиным я могу отключить «внутреннего редактора», могу говорить, что хочу и как хочу, невзирая на границы, расы, идеологии, религии, политические воззрения и лингвистические барьеры; могу шутить в любом регистре, отдыхать душой. Мы с ним спокойно, я знаю, что буду понят, и мысль моя будет им тут же подхвачена и потрясающе развёрнута.

Это я рассказал, чтобы объяснить, как Болотин связан с Габышевым, и что он – не случайный человек во всей этой истории.

Итак, вот Габышев и эта вечная идея фикс стрельбы по нему – просто весь мир одержим этой идеей, фанатизм какой-то. В детстве в него стреляли, в тюрьме стреляли. Теперь предполагается стрельба в американском посольстве. «Рифмы прозы»? «Рифмы жизни?» – это о них писал А.Битов в предисловии к «Одляну»? Снова ад, снова круговерть повторений, от которых избавиться невозможно?

Как же попал «Одлян» в «Новый мир»? Возможно, что «Одлян» отнёс Сергею Залыгину Андрей Битов – так некоторые пишут. Значит, роман пролежал у них в редакции пять лет. И вот времена изменились, Афганистан, Чернобыль и «Архипелаг ГУЛАГ» сломали СССР через колено, настал подходящий момент для публикации романа.

***

Виктор Астафьев ответил письмом Габышеву чётко и ясно: «…вы человек нездоровый…» и дальше что-то малоприятное, я не помню. Я думаю, Виктор Петрович тут ни в чём не виноват. Габышев налетал на своего визави резко, даже грубо, это могло вызвать неприятие и ответную резкость. Габышев не просил, не лебезил, не подстраивался.

Вот сидим мы у меня дома в Москве на Юго-Западной, Лёня звонит по телефону Анатолию Приставкину (справочник телефонов членов союза писателей СССР он умыкнул в Доме писателей на улице Герцена).

– Анатолий Игнатьевич, есть у меня сын, и зовут его – Роман! – так с нажимом и таинственно начинает Габышев разговор по телефону.

Разговор не задался, Габышев вешает трубку.

– Лёня, – говорю я ему с укоризною, – как же ты разговариваешь? Грубо, неприятно!

– Костя, – Лёня вздыхает, – да кто станет меня слушать, если буду я вежливым да гладким.

***

Я, честно говоря, устаю от этого литературоведения. Просто хотел рассказать, как дело было, как мы жили тогда; меня ведь тоже эта тема тревожит, не отпускает.

Жизнь наша продолжалась. Например, так: вот едут по Волгоградскому проспекту в сторону области ржавые жигули второй модели, это такой фургончик, если кто не знает. За рулём – я. Зоя – рядом. Сзади сидят Тёма, Федя. Юля – между братьями, они не пускают её к окну. В багажнике – Валькирия. У машины нет тормозов. То есть, обычно тормоза есть, но вот сегодня педаль тормоза провалилась, а ехать – надо. Собственно, отсутствие тормозов меня мало беспокоит. Я привык ездить на чём угодно и как угодно. Я умею ездить без газа, без сцепления, без руля, а вот сегодня – без тормозов. Конечно, эта ситуация заставляет меня собраться и мобилизоваться.

Я еду не быстро, торможу двигателем, дорога мне хорошо известна. Я рассчитываю, когда включится передо мной красный свет, подползаю к перекрёстку на первой передаче и останавливаю машину ручным тормозом. Внешне всё идёт хорошо. Но в машине есть и внутренняя жизнь. Трое детей сплелись на заднем сидении в орущий и визжащий комок. Валькирия в багажнике ведёт себя по временам хорошо, она просто смотрит в окошко. Но если какая-то машина ей не нравится, она с оглушительным лаем бьётся грудью в стекло и от полноты чувств перепрыгивает к детям на заднее сидение. К их полному восторгу, разумеется.

– Зоя, уйми их! – обращаюсь я к жене, мысленно прочерчивая безопасную траекторию движения моей неуправляемой машины в потоке уличного движения.

Зоя беззаботно хохочет, она меня не слышит. Она полностью счастлива. Дети визжат, Валькирия рычит – это значит, что все бодры и полны сил. А если все бодры и полны сил, выходит дело, всё на свете идеально и прекрасно. А если всё на свете прекрасно и идеально, то Зоя может с полным правом хохотать, петь и даже танцевать в нашей ржавой железной коробке на четырёх лысых колёсах (запаска пробита, не успел починить).

– Зоя, угомони их, пока я всех не передушил! – кричу я, подъезжая к стоящим на светофоре машинам. Третья передача, вторая. Я переключаю скорости и одновременно правой рукой колочу по чему попало там сзади. Первая передача. Машина ревёт двигателем. Валькирия лает басом. Дети кричат разными голосами. Зоя закатывается от хохота. Наши Жигули тыкаются решёткой радиатора в запасное колесо, укреплённое на задней двери зелёного армейского уазика. Мы останавливаемся. Включается зелёный сигнал светофора. Вылезший посмотреть на нас водитель уазика качает головой, прыгает за руль и уезжает. Я трогаюсь за ним следом. В машине немного тише. Валькирию общими усилиями закинули в багажник. Дети сопят и о чём-то совещаются. По-видимому, о том, как ловчее выпустить мне кишки.

***

То, что Юрий Модестович умер – в это Габышев поверить не мог, как, собственно, и я. Он ничего не говорил, не спрашивал, но, как человек тёртый, опытный, не мог поверить в такой абсурд – только что переписывался, разговаривал по телефону, строил планы. А тут ему заявляют, что человека сорока двух лет в одночасье не стало. Так бывает? Может, он уехал куда-то, а мы ему не говорим? Или убили Юрия Модестовича?

Уже потом в какой-то из Лёниных приездов в Москву мы с ним поехали на Введенское кладбище. Постояли у конической стелы из лабрадорита с голубыми искрами. Папино имя была вырезано кладбищенским камнерезом в самом низу – как детской рукой, только там место свободное и нашлось. Буквы покрашены сусальным золотом. После этого Габышев поверил, как мне кажется.

***

Я никогда не думал так, что у Габышева может ничего не получиться, роман его не напечатают, или он будет никому не интересен. Книга – это уже была данность, из этого надо было исходить, действовать так, что вот она уже есть и никуда не денется. То есть, мир до романа и мир с приходом романа – это уже два разных мира.

Я думал, надеялся, что-то хорошее произойдёт, и день Лёниного торжества настанет. Я только не хотел, чтобы с ним какая-нибудь беда приключилась, чтобы менты его сцапали или КГБ. Мир вокруг, многие вещи должны были сместиться и освободить место для Габышева. Такое смещение не может произойти безболезненно и незаметно. Габышев обретал свою реальность, выражаясь словами Мамардашвили – через усилие обретения реальности.

Габышев – чужой, для многих – страшный, пробил коросту привычной жизни, вылез из преисподней, его появление – «прямой удар реальности». Его реальность – вне моих привычек, вне моих культурных стереотипов, вне категорий моего знания. Но это не потому, что он такой уж монстр о трёх головах и семи хвостах. Это – ерунда. Он – обычный, нормальный человек, всё несчастье которого – его слишком необычные мозги в нашем бедном мире, где только крушения, разочарования и одни несчастья.

Мир обретает значение и смысл в свете справедливости. Будем думать так, как мог бы помыслить Мамардашвили, что Леонид Габышев хотел жить, для этого ему пришлось написать книгу. И если Марсель Пруст, как писала Ксения Голубович в эссе «Встреча на неизвестной родине», создал условия для чтения каждым самого себя, то Габышев, не читавший Пруста, выполнил это и себя прочитал. И тем самым, он восстановил справедливость, потому что его труба вострубила, и стены неправедного града обрушились.

В 1992 году роман был издан во Франции под названием «Le Goulag des enfants». Я тогда не знал, что за это автору платят копейки, я думал, что Габышев прилично заработал и у него есть теперь деньги на жизнь, пусть на какой-то её значимый отрезок. Но это оказалось лишь иллюзией.

***

Никуда не девался вопрос, а что делать дальше? «Одлян» написан, опубликован, и что теперь? Говорят же люди знающие, что одну книгу о своей жизни любой трудолюбивый человек способен написать. А вот с книгой номер два – может случиться загвоздка.

Габышев тоже об этом думал, готовился, прорабатывал разные варианты, сюжеты, возможности. Он мне сказал однажды утром, что будет изучать жизнь гомосексуалистов. Этот его проект был на начальной стадии, и, в качестве первого этапа или шага в его реализации, Лёня стал на плите кипятить полный чайник воды. Было лето. Вот Габышев с чайником и полотенцем идёт в кусты мыться. Он говорит, что слышал, что в Москве гомосексуалисты собираются у Большого театра, и он поедет сегодня туда, свежий и полный творческих планов.

Он вернулся вечером хмурый и недовольный. Никаких гомосексуалистов не нашёл. День пропал зря. «Сопротивление реальности, сопротивление материала» – так говорят учёные люди?

***

Прошло много лет, Габышев жив – мы могли бы и сегодня сесть за стол и начать наш разговор с того самого места, где мы остановились когда-то.

Последний раз я видел его году в 94-ом или в 95-ом. Позже он не приезжал. Я нашёл видео в интернете – недавнее интервью с ним. Лёня мало переменился. Он живёт в неврологическом санатории недалеко от Волгограда, выглядит и говорит нормально; во время видеосъёмки, как и раньше он это делал, Лёня старается повернуться к камере той стороной лица, которая не изуродована. Его так знакомый мне язык тела. Это важнее всех банальностей, наговоренных им в репортёрский микрофон.

Защемило сердце.

Последние публикации:

Несносный человек –

(16/12/2025)

Бахрома полотенца –

(31/01/2025)

NO ЯБРЬ –

(25/11/2024)

«Осторожно, окрашено!» –

(27/02/2024)

И много-много радости (Рождественская сказка №5) –

(12/01/2024)

«Мыс Юноны». Ненаписанная книга (11) –

(28/12/2023)

«Мыс Юноны». Ненаписанная книга (10) –

(26/12/2023)

«Мыс Юноны». Ненаписанная книга (9) –

(22/12/2023)

«Мыс Юноны». Ненаписанная книга (8) –

(19/12/2023)

Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы